полу животные полу растения

Полу животные полу растения

Полу-животное, полу-растение

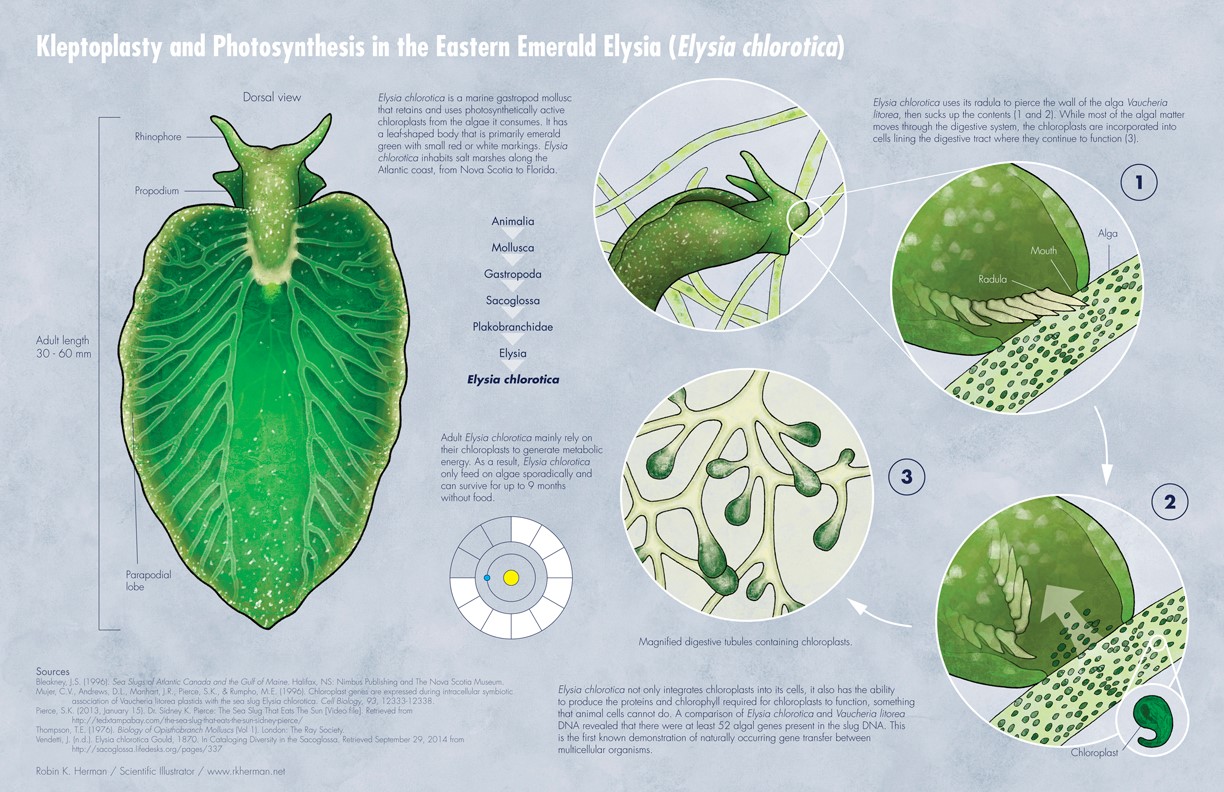

Если вы думаете, то так не бывает – вы ошибаетесь. Похоже, оскорбление в виде: «Ты – овощ», приобретает особый оттенок в свете данного материала. Существует несколько видов слизняков, которые имеют хлорофилл в своем организме и способны создавать питание из солнечного света.

Хлорофилл у этих слизняков отсутствует при рождении. Он приобретается организмами со временем. Это происходит благодаря поеданию большого количества растений. Только поедание здесь выглядит несколько иначе. Вместо традиционного переваривания, полученный хлорофилл, слизняки делают частью своих клеток. А некоторые слизняки вообще способны даже горизонтально переносить ДНК водорослей в свой организм. Ну, а дальше дело техники. Нужно просто расположиться на солнце и ждать прилива энергии 🙂

Фото 2.

Elysia chlorotica — вид небольших слизней, относящийся к морским брюхоногим моллюскам. Это первое известное учёным животное, способное, подобно растениям, осуществлять процесс фотосинтеза. Своих хлоропластов у него нет, поэтому для осуществления фотосинтеза он использует хлоропласты морской водоросли Vaucheria litorea, которую употребляет в пищу. Геном слизня кодирует некоторые белки, необходимые хлоропластам для фотосинтеза.

Взрослые особи Elysia chlorotica обычно имеют ярко-зелёную окраску благодаря присутствию в клетках хлоропластов водоросли Vaucheria litorea. Иногда встречаются морские слизни красноватых или сероватых оттенков, полагают, что это зависит от количества хлорофилла в клетках. Молодые особи, которые ещё не употребляли водоросли, имеют коричневую с красными пятнами окраску из-за отсутствия хлоропластов. Морские слизни имеют большие боковые параподии, напоминающие мантию, которые могут сворачивать, окружая ими своё тело. В длину порой достигают 60 мм, но средний их размер составляет 20–30 мм.

Фото 3.

Elysia chlorotica встречается вдоль атлантического побережья США и Канады. Морской слизень обитает в соленых болотах, заводях и мелководных бухтах на глубине до 0,5 метра.

Фото 4.

Слизень Elysia chlorotica питается водорослями Vaucheria litorea. Он прокалывает оболочку клетки своей радулой и высасывает её содержимое. Почти всё содержимое клетки слизень переваривает, но вот хлоропласты водоросли оставляет нетронутыми, ассимилируя их в собственные клетки. Накопление слизнем хлоропластов начинается сразу после метаморфоза личинки во взрослую особь, когда он переходит на питание водорослями.

Молодые слизни имеют коричневую окраску с красными пятнами, питание водорослями окрашивает их в зелёный цвет — это вызвано постепенным распределением хлоропластов по очень разветвлённому пищеварительному тракту. Сначала молодые слизни непрерывно питаются водорослями, но со временем хлоропласты накапливаются, позволяя слизню оставаться зелёным и без употребления в пищу Vaucheria litorea. Более того, включается процесс фотосинтеза, и слизень переходит на «растительный» образ жизни, подпитываясь солнечной энергией.

Ассимилированные Elysia chlorotica хлоропласты осуществляют фотосинтез, что позволяет слизню — в период, когда водоросли недоступны, — многие месяцы жить за счёт глюкозы, полученной в результате фотосинтеза.

Фото 5.

Фото 6.

Взрослые особи Elysia chlorotica являются синхронными гермафродитами — каждое половозрелое животное производит и сперматозоиды и яйцеклетки. Самооплодотворение не распространено у этого вида, обычно происходит перекрестное спаривание. После того, как яйцеклетки оплодотворены, морской слизень склеивает их в длинные нити.

Жизненный цикл морского слизня длится девять–десять месяцев, и все взрослые особи погибают ежегодно и синхронно после откладывания яиц. Учёные установили, что этот «феномен запрограммированной смерти» обусловлен деятельностью живущего в клетках Elysia chlorotica вируса.

Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.

Фото 10.

Фото 11.

Песчаная форель

Песчаная форель (англ. sandtrout; др.пер.: маленький податель) — личиночная форма песчаного червя, полурастения-полуживотные, населяющие глубинные песчаные слои на планете Арракис. Внешне описывались как крупные пресноводные пиявки, аморфные сгустки или слизни. Экскременты песчаной форели образовывали предпряную массу.

Описание [ ]

Песчаная форель водилась в огромном количестве в песках Арракиса, играя важнейшую роль в его экосистеме. Именно форели превращали поверхность планеты в пустыню, инкапсулируя крупные водоемы и позволяя выживать взрослым песчаным червям, так как они не могли жить во влажной почве.

Песчаная форель под поверхностью песка

Многие из форелей умирали в ходе естественного жизненного цикла планеты; те же, что выживали, в конечном итоге за тысячи лет вырастали в гигантских песчаных червей, которые бороздили арракинские пески. Если песчаную форель сдавить, она выделяла чрезвычайно мощную форму Пряности, дававшую ей невероятный заряд энергии.

История [ ]

За многие сотни лет до появления Атрейдесов на Арракисе песчаная форель была завезена туда с какой-то другой планеты. На Арракисе форель стала размножаться до такой численности, что уничтожила прежнюю экосистему этой некогда влажной планеты, связав всю воду, так что она смогла превращаться в песчаного червя. От былых огромных морей остались лишь затерянные в пустыне соляные котловины.

Дети в фрименских ситчах играли с форелями, надевая на руки как перчатки или прикрепив их на палочки.

Лето II с кожей из песчаной форели

В рамках своего Золотого пути Лето II Атрейдес позволил нескольким песчаным форелям прикрепиться к своей руке, после чего организмы песчаных форелей сформировали на его тело плотный покров, подобный капсуле вокруг водяных резервуаров, как-бы вторую кожу, а также предоставили ему огромную скорость и силу. Лето стал постепенно превращаться в гигантского песчаного червя; ему удалось пережить метаморфозы, потому что его кровь содержала высокую концентрацию Пряности. За 3,5 тысячи лет метаболизм и биохимия Лето II сильно изменились, под влиянием песчаной форели он стал гибридом человека и песчаного червя. В свою очередь, человеческий организм также изменил форель, сделав её более устойчивой и гибкой, что позволило ей приживаться в других мирах. Таким образом он обеспечивал выживание вида песчаного червя. Лето также совершал включение некоторых фрагментов своей собственной ДНК и генетической памяти в песчаную форель, которая породилась от него после его смерти, и, таким образом, она оказалась в червях, которые произошли от неё.

10 примеров эволюции, которые происходят прямо сейчас

Эволюционный процесс затрагивает все живое, что бы по этому поводу не говорили креационисты. Учение об эволюции часто ставится под сомнения, так как для того, чтобы увидеть хоть какой-то результат ее действия, необходимо ждать тысячи и миллионы лет, а такого количества времени в запасе нет ни у одного человека на планете.

Но эволюционные процессы происходят прямо сейчас вокруг нас. Мощным эволюционным двигателем служит сама человеческая деятельность. Изменяя ландшафт, превращая дикую местность в пригороды, создавая гибриды и способствуя появлению устойчивых к ядам вредителей и супермикробов, человек творит эволюцию прямо на наших глазах.

Еще тысячелетия назад наши предки, жившие в пещерах, были прекрасно знакомы с проблемой клопов. К сожалению, когда люди переселились в города, клопы мигрировали вслед за ними. Наша социальная эволюция буквально подстегнула естественную эволюцию этих отвратительных насекомых. Городские клопы перешли на ночной образ жизни, отрастили более длинные ноги для прыжков. Более толстый, чем у их пещерных предков, экзоскелет и ускоренный обмен веществ гарантируют эффективную защиту от пестицидов.

Устойчивые к пестицидам мыши

Как правило, представители разных видов не могу скрещиваться друг с другом и давать плодовитое потомство. Это касается и мышей, но 50 лет назад 2 вида смогли преодолеть барьер, поставленный самой природой. Алжирские и домовые мыши скрещиваясь, смогли дать плодовитое потомство. Это было возможно только при единственно верном сочетании генов. Новый гибрид получил от предков ценный дар: кусок генетического кода делает грызунов невосприимчивыми к яду варфарину, исключая летальный эффект от пестицидов для этих мышей.

Как выжить, если долгие месяцы единственным источником энергии остается только солнце? Морские слизни знают ответ на этот вопрос: украсть часть полезных генов у растений. Заглатывая куски водорослей, которыми питаются слизни, они встраивают растительные гены в свой генетический код. С их помощью полуживотные-полурастения могут продуцировать хлоропласты – клеточные структуры, улавливающие и преобразующие энергию солнца. Таким образом, морские слизняки игнорируют традиционную эволюцию, и являются одним из очень немногих примеров такого процесса, как горизонтальный перенос генов.

Используя искусственный отбор человек смог сделать из далекого предка современных собак ценного союзника. При помощи отбора люди не создали новые виды собак, а просто развели кучу пород. Однако наши действия все-таки не могут не оказывать влияния на собачий геном. Изменения, например, происходят, когда заводчики скрещивают разные породы, чтобы получить таких забавных собак, как лабрадудель (гибрид лабрадора и пуделя) или кокапу (смесь кокер спаниеля и пуделя).

Хотя современные собаки отдалились от своего волчьего предка около 18 тысяч лет назад, в течение последних 150 лет щенки бродячих собак становятся все больше похожи на волков. Бездомным собакам, чтобы научиться выживать на улицах, приходится нестись по эволюционной лестнице большими скачками, отбирая и передавая лучшие качества своим детенышам. Это хороший пример того, что происходит, когда двигатель эволюционного процесса, в лице человека в данном случае, внезапно исчезает.

Пяденица и индустриализация

Бабочку пяденицу обычно легко заметить на темной поверхности: у нее белые крылья с крошечными темными пятнами. Во время промышленной революции в Англии и США обилие свежеиспеченных фабрик поставило существование пядениц под угрозу. Светлый окрас бабочек был хорошо заметен для хищников на покрытых сажей улицах. Спустя несколько поколений бабочки смогли полностью поменять свою расцветку на темную. Когда в 70-х годах прошлого века принятые меры по борьбе с загрязнением среды уменьшили количество сажи, потемневшие бабочки опять стали слишком заметны. И несчастным пяденицам не оставалось ничего другого, кроме как вернуться к своему первоначальному светлому окрасу.

Новый хищник гибрид койота и волка, или койвольф, впервые появился несколько десятилетий назад на северо-восточной территории США. Койвольф вряд ли бы появился, если бы фермеры и охотники не вынудили уйти его предков из их естественных мест обитания. ДНК волков позволяет гибридам охотиться на крупную добычу сообща, в то время как ДНК койотов помогает им быстрее адаптироваться в городской среде. Эти крупные, весом до 70 кг, звери лучше приспособлены к своему месту обитания, чем их предки, а значит, смогут и дальше стабильно увеличивать свою численность.

Недавно врачи обнаружили, что некоторые виды микроорганизмов, вызывающих инфекции, стали устойчивы даже к самым сильным антибиотикам. Выработав такую потрясающую защиту, они, с точки зрения генетики, нас перехитрили. Механизм защиты от лекарств передается микроорганизмами следующим поколениям, ставя под угрозу наше существование. Согласно имеющимся у инфекционного общества здравоохранения данным, из-за устойчивых к антибиотикам бактерий может умереть до 350 миллионов человек к 2050 году.

Около 75 лет назад австралийское сахарное бюро решило вывезти несколько южноамериканских тростниковых жаб из Гавайев в Австралию. По их замыслу жабы должны были избавить сахарные плантации от жуков, пожирающих тростник. В новой среде, где у жаб не было естественных врагов, их популяции ничего не оставалось, кроме как расти в геометрической прогрессии. По сравнению со своими предками, австралийские жабы имеют более длинные ноги и могут совершать прыжки на большее расстояние. Благодаря таким эволюционным усовершенствованиям, эти земноводные стремительно распространились по всей Австралии.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Написал(а) Antonio87 Сегодня, 12:15

Написал(а) Antonio87 Сегодня, 12:15

Устойчивые к пестицидам мыши

На картинке крыса.

вот крысы а это «мексиканский тушкан»

Написал(а) не гвидон Сегодня, 16:40

собаки через дорогу перебегают на перекрестках и на зеленый свет. урбанизация!? эволюция!?

Кембриджская декларация о наличии сознания у животных подписана 3 года назад.

Написал(а) не гвидон Сегодня, 16:40

собаки через дорогу перебегают на перекрестках и на зеленый свет. урбанизация!? эволюция!?

Кембриджская декларация о наличии сознания у животных подписана 3 года назад.

Написал(а) Takumi Сегодня, 18:25

Написал(а) не гвидон Сегодня, 16:40

собаки через дорогу перебегают на перекрестках и на зеленый свет. урбанизация!? эволюция!?

Кембриджская декларация о наличии сознания у животных подписана 3 года назад.

Японский биолог и физик Тошиюки Никагаки организовал серию любопытных опытов. Взяв лабиринт, с помощью которого проверяются память и интеллект лабораторных крыс, он у одного входа положил желтый плесневелый гриб, а у выхода – кусочек сахара. Physarumpolycephalum (научное название гриба), точно ведомый ароматом «сладенького», моментально выпустил нити в поисках еды. На всех разветвлениях лабиринта нити раздваивались. Как только одна из них попадала в тупик, она разворачивалась и далее безошибочно следовала по «маршруту» более успешного ростка. К концу дня гриб добрался до сахара.

На следующем этапе эксперимента ученый взял отросток Physarumpolycephalum (того же самого, который принимал участие в первом опыте) и поместил его у входа в идентичный лабиринт. Около выхода расположили сахар. На этот раз гриб выпустил всего две нити: одна моментально нашла верный путь к лакомому кусочку… а вторая поднялась на «потолок» лабиринта и добралась до сахара напрямую!

В своем третьем эксперименте Тошиюки Никагаки положил гриб на объемную карту Японии – на то место, где был обозначен Токио. Далее исследователь разложил кусочки продуктов на точки, соответствующие основным городам страны. То, что произошло дальше, не поддавалось никаким объяснениям: когда гриб пустил нити к пище, его паутинка практически со стопроцентной точностью повторила карту железных дорог Японии! То есть этот неизученный организм за несколько часов проделал ту же работу, которой десятилетиями занимались профессиональные инженеры в сфере прокладывания дорог!

Написал(а) Takumi Сегодня, 18:25

Написал(а) не гвидон Сегодня, 16:40

собаки через дорогу перебегают на перекрестках и на зеленый свет. урбанизация!? эволюция!?

Кембриджская декларация о наличии сознания у животных подписана 3 года назад.

Японский биолог и физик Тошиюки Никагаки организовал серию любопытных опытов. Взяв лабиринт, с помощью которого проверяются память и интеллект лабораторных крыс, он у одного входа положил желтый плесневелый гриб, а у выхода – кусочек сахара. Physarumpolycephalum (научное название гриба), точно ведомый ароматом «сладенького», моментально выпустил нити в поисках еды. На всех разветвлениях лабиринта нити раздваивались. Как только одна из них попадала в тупик, она разворачивалась и далее безошибочно следовала по «маршруту» более успешного ростка. К концу дня гриб добрался до сахара.

На следующем этапе эксперимента ученый взял отросток Physarumpolycephalum (того же самого, который принимал участие в первом опыте) и поместил его у входа в идентичный лабиринт. Около выхода расположили сахар. На этот раз гриб выпустил всего две нити: одна моментально нашла верный путь к лакомому кусочку… а вторая поднялась на «потолок» лабиринта и добралась до сахара напрямую!

В своем третьем эксперименте Тошиюки Никагаки положил гриб на объемную карту Японии – на то место, где был обозначен Токио. Далее исследователь разложил кусочки продуктов на точки, соответствующие основным городам страны. То, что произошло дальше, не поддавалось никаким объяснениям: когда гриб пустил нити к пище, его паутинка практически со стопроцентной точностью повторила карту железных дорог Японии! То есть этот неизученный организм за несколько часов проделал ту же работу, которой десятилетиями занимались профессиональные инженеры в сфере прокладывания дорог!

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Если вы думаете, то так не бывает – вы ошибаетесь. Похоже, оскорбление в виде: «Ты – овощ», приобретает особый оттенок в свете данного материала. Существует несколько видов слизняков, которые имеют хлорофилл в своем организме и способны создавать питание из солнечного света.

Хлорофилл у этих слизняков отсутствует при рождении. Он приобретается организмами со временем. Это происходит благодаря поеданию большого количества растений. Только поедание здесь выглядит несколько иначе. Вместо традиционного переваривания, полученный хлорофилл, слизняки делают частью своих клеток. А некоторые слизняки вообще способны даже горизонтально переносить ДНК водорослей в свой организм. Ну, а дальше дело техники. Нужно просто расположиться на солнце и ждать прилива энергии 🙂

Фото 2.

Elysia chlorotica — вид небольших слизней, относящийся к морским брюхоногим моллюскам. Это первое известное учёным животное, способное, подобно растениям, осуществлять процесс фотосинтеза. Своих хлоропластов у него нет, поэтому для осуществления фотосинтеза он использует хлоропласты морской водоросли Vaucheria litorea, которую употребляет в пищу. Геном слизня кодирует некоторые белки, необходимые хлоропластам для фотосинтеза.

Взрослые особи Elysia chlorotica обычно имеют ярко-зелёную окраску благодаря присутствию в клетках хлоропластов водоросли Vaucheria litorea. Иногда встречаются морские слизни красноватых или сероватых оттенков, полагают, что это зависит от количества хлорофилла в клетках. Молодые особи, которые ещё не употребляли водоросли, имеют коричневую с красными пятнами окраску из-за отсутствия хлоропластов. Морские слизни имеют большие боковые параподии, напоминающие мантию, которые могут сворачивать, окружая ими своё тело. В длину порой достигают 60 мм, но средний их размер составляет 20–30 мм.

Фото 3.

Elysia chlorotica встречается вдоль атлантического побережья США и Канады. Морской слизень обитает в соленых болотах, заводях и мелководных бухтах на глубине до 0,5 метра.

Фото 4.

Слизень Elysia chlorotica питается водорослями Vaucheria litorea. Он прокалывает оболочку клетки своей радулой и высасывает её содержимое. Почти всё содержимое клетки слизень переваривает, но вот хлоропласты водоросли оставляет нетронутыми, ассимилируя их в собственные клетки. Накопление слизнем хлоропластов начинается сразу после метаморфоза личинки во взрослую особь, когда он переходит на питание водорослями.

Молодые слизни имеют коричневую окраску с красными пятнами, питание водорослями окрашивает их в зелёный цвет — это вызвано постепенным распределением хлоропластов по очень разветвлённому пищеварительному тракту. Сначала молодые слизни непрерывно питаются водорослями, но со временем хлоропласты накапливаются, позволяя слизню оставаться зелёным и без употребления в пищу Vaucheria litorea. Более того, включается процесс фотосинтеза, и слизень переходит на «растительный» образ жизни, подпитываясь солнечной энергией.

Ассимилированные Elysia chlorotica хлоропласты осуществляют фотосинтез, что позволяет слизню — в период, когда водоросли недоступны, — многие месяцы жить за счёт глюкозы, полученной в результате фотосинтеза.

Фото 5.

Фото 6.

Взрослые особи Elysia chlorotica являются синхронными гермафродитами — каждое половозрелое животное производит и сперматозоиды и яйцеклетки. Самооплодотворение не распространено у этого вида, обычно происходит перекрестное спаривание. После того, как яйцеклетки оплодотворены, морской слизень склеивает их в длинные нити.

Жизненный цикл морского слизня длится девять–десять месяцев, и все взрослые особи погибают ежегодно и синхронно после откладывания яиц. Учёные установили, что этот «феномен запрограммированной смерти» обусловлен деятельностью живущего в клетках Elysia chlorotica вируса.

Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.

Фото 10.

Фото 11.

masterok

masterok