полк на куликовом поле

Засадный полк в Куликовской битве

«Резерв Главного командования»

И был оставлен стратегический резерв в виде Засадного полка, скрытого в густой дубраве. Командовать этим полком Дмитрий поручил своему опытнейшему воеводе Дмитрию Боброку-Волынскому, придав ему в помощь давнего соратника по походами князя Серпуховского в качестве запасного командира, или, как сказали бы сейчас, заместителя.

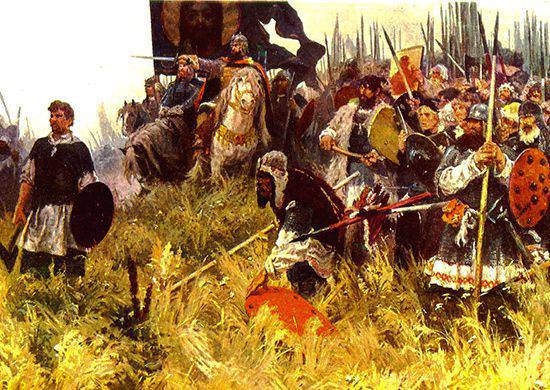

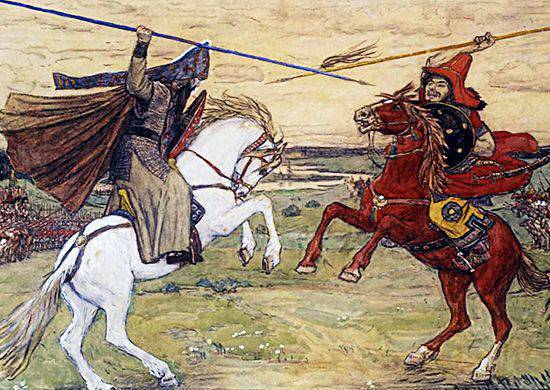

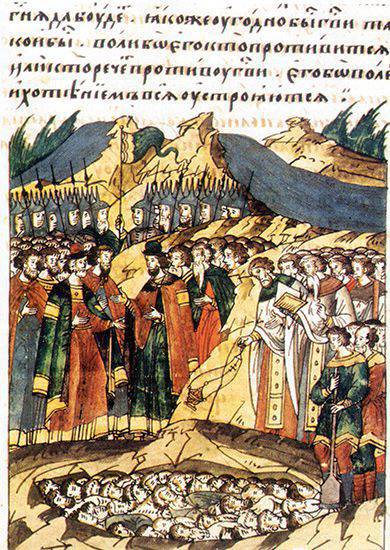

После небольших стычек войсковых авангардов противников и знаковой схватки Пересвета с Челубеем Мамай бросил в атаку тяжёлую конницу под командованием мурзы Теляка, которая сначала плотно увязла в рядах передового Заслонного полка. Схватка была настолько ожесточённой, что одынским коням уде некуда было поставить копыто из-за обилия павших с обеих сторон. Но затем конница всё же прорвалась ударила в Большой полк, где были основные силы русского войска. Попытка прорыва не увенчалась успехом, и тогда тумены Мамая стали пытаться разбить сначала полк Правой руки, затем Левой. Полк Левой руки удалось сначала потеснить, а затем смять, заставив его отступать. Видя это, Мамай, посчитавший, что на поле брани находится всё русское войско, бросил в ход последние резервы. Которые уже были изрядно потрёпаны предыдущими командами Мамая принять бой на том или ином участке. В частности, по свидетельствам выживших с ордынской стороны, резерв Мамая бросался в бой дважды во время сечи с Большим полком в центре русского войска. Потом, правда, отводился на исходные позиции.

Точный стратегический расчёт

Точный стратегический расчёт

В ходе сражения несколько раз возникали ситуации, когда поражение русских частей казалось неминуемым. Князь Серпуховский, более молодой и горячий, порывался скомандовать Засадному полку вступить в бой, но опытный Боброк удерживал князя и войска от этого шага. И только прорыв конницы Мамая и вступление в бой его резервов заставило воеводу бросить свой полк в атаку. Появление свежих сил русских, не измотанных многочасовой сечей, переломило ход сражения, ордынская конница начала беспорядочное бегство. Часть её, прижатая к реке, была полностью перебита, а бросившиеся в бегство от перешедших в наступление полков Правой и Левой руки, а также выстоявшего Большого полка, и ушедшие в отрыв по фронту ордынские отряды смяли собственные же порядки, заслонявшие ставку верховного хана.

Русское войско и его полки, участие в Куликовской битве

«Вертикаль власти» и ополчение

Ополчение

В подчинение служилых людей поступало формируемое из податного сословия (платящего подати, налоги, тогда как военные люди налогов не платили), крестьян, холопов и ремесленников ополчение, то есть иррегулярные войска, собираемые только по случаю крупных военных действий. Что интересно, в междоусобных войнах среди феодалов ополчение собиралось крайне редко: и из-за активного неприятия простого люда братоубийственных войн, и из-за позиции церкви, подавляющее большинство иерархов которой отзывались о таких столкновениях как о деле не богоугодном. Другое дело – защита земель «отчич и дедич» от внешнего врага, «супостата», «поганых». Эпитетов для врагов русской земли находилось для этого в достатке, об информационной войне уже в то время люди имели некоторое представление. И хотя термина такого не было, но бытовавшие в защиту земли русской лозунги были доходчивы и находили самый живой отклик.

Дружина

Войсковые единицы

Низшей войсковой единицей, аналогом современного отделения, было «копьё», состоящее из 8-12 бойцов, под командованием знатного и авторитетного в военном деле служилого боярина.

Несколько «стягов» объединялись по мере надобности в полки. На Куликовом поле такие укрупнённые отряды из стягов стояли под командованием самых опытных воевод.

Принципы формирования вооружённых сил

Начиная с XIV века важную роль в организации военного дела стала играть предшествующая дипломатическая работа княжеских посланников Москвы в Орду и в страны западных соседей Московии. Несмотря на сохраняющуюся феодальную раздробленность, постепенно стала складываться традиция выступлений в случае военной опасности единым фронтом. Большую роль в становлении вооружённых сил сыграло также старинное право отъезда «бояр и слуг вольных». Хотя это право было обоюдным, то есть мелкий удельный правитель со своей дружиной мог покинуть службу князя и искать себе новую, на деле такая практика способствовала притоку в сильную княжескую дружину всё новых и новых умелых бойцов. Особенно эта тенденция ярко проявила себя за 30-40 лет до Куликовской битвы, когда на службу князю Московскому стали приходит целые воинские подразделения под командованием признанных в Орде багатуров из татар, ногайцев, половцев и других национальностей, которые вобрало в себя во время экспансии на Запад войско Чингиза и его преемников.

Именно из них потом возникли русские дворянские фамилии Юсуповых (от мурзы Юсупа), Беклемишевых (от перешедшего на службу князю Бек-Лемиша или Лемеша), Тургеневых (сотник Турген) и др.

Нужно также помнить, что понятие «национальность» для того времени не являлось определяющим фактором. Гораздо важнее была конфессиональная или культурная принадлежность, и в этом смысле служение Московскому князю татар-православных, как и православных литовцев, не было чем-то выдающимся, современники считали такое служение делом обыденным. Пример – братья по отцу литовского княза Ягайло, которые перешли под руку Москвы вместе не только со своими дружинами, но и с городами, то есть с территорией.

Не оставлялось без внимания и податное сословие: крепкие взрослые мужчины периодически (особенно в зимнее время) собирались на своеобразные сборы, где княжеские дружинники проводили с ними воинское обучение. Эта практика сохранялась ещё долгое время, пока лет через 120-150 от неё не отказались после всё большего закрепощения сельского люда и перехода Руси на профессиональную армию в рамках единого государства.

Сбор войска под объединённым командованием по великокняжескому призыву впервые удалось осуществить в 1375 году, когда решила «отложиться» от русских земель Златоглавая Тверь. Чтобы привести непокорное княжество с его полным амбиций князем в лоно единого государства, Дмитрий послал гонцов в сопредельные земли. Воинские отряды под его единое командование должны были прислать:

В то же время дьякам Воинского приказа были созданы первые «разряды», которые представляли собой войсковые росписи, регламентирующие количество бойцов в отряде, унификацию вооружений, изготавливаемых по какому-то образцу (то есть была сделана успешная попытка их стандартизации), порядки построения войск в бою и система отбора воевод.

Через 5 лет всё это очень пригодилось для создания мощного боеспособного войска, вставшего перед туменами темника Мамая в излучине Дона и Непрядвы.

Командир отряда пешцев

К XIV веку было наработано уже достаточно много приёмов сдерживания хорошо экипированной пехотой конных лавин неприятеля. Но роль пехоты на полях сражений не ограничивалась только пассивным противодействием коннице, и потому для командования таким пешим отрядом-единицей ставился хороший тактик, умеющий быстро разбираться в меняющейся поминутно обстановке в боевых порядках. Естественно, это был знатный воин, своеобразная военная номенклатура того времени, экипированный гораздо лучше рядовых бойцов. Доспехи командира пешего отряда состояли из:

Доспех дополнялся мечом длиной 60-70 см, удобным в рубке в пеших рядах и кинжалом ближнего боя.

Копейщик-пехотинец 1-й и 2-й линий построения

Носил на себе кольчужный доспех с оплечьями и набедренникам, шлем с опускаемой стрелкой и кольчужной бармицей, закрывавшей почти всё лицо и часто изготавливаемой мастерами оружейниками с устрашающими чертами. Многие элементы боевого облачения были заимствованы у воинов Орды, которые, в свою очередь, тоже компилировали свой доспех, поглощая соседей и перенимая у них элементы воинской культуры. Ниже локтей руки прикрывали створчатые наручи. Пальцы также были защищены пластинчатой бронёй. Исходя из того, что вступающая рано или поздно в бой вражеская пехота добиралась до рядов защитников строя, всё это было очень и очень не лишним.

Щит тяжеловооруженный копейщик имел небольшой, круглый, «кулачного» типа. А вооружение ближнего боя состояло, как у командира подразделения, из недлинного меча и кинжала, пускалось в ход, как только неприятельская пехота сближалась на расстояние, меньшее чем длина копья – которое делалось бесполезным.

Средневооружённый арбалетчик в пешем строю

В воинском строю на поле битвы задачей арбалетчиков было находиться при дистанционном бое в первой линии обороны, а при атаке противника переместиться в 4-ю и 5-ю линии. Стрелы-болты были под рукой справа, в кожаном туле, висящем на поясе. (Позже, под ордынским влиянием, старорусское слово «тул» заменилось на тюркское «колчан»).

Отличительным знаком арбалетчиков чаще всего был сфероконический шлем с кольчужной сетчатой бармицей, оставляющей открытой лицо и защищавшей только голову с боков, плечи и шею. Надо заметить, что редко какие латы выдерживали попадание арбалетного болта с близкой дистанции.

Тело от таза до плеч прикрывалось чешуйчатыми доспехами с подолом и оплечьями, а сверху ещё и распашной, на завязках, курткой из грубо выделанной кожи с короткими, до локтей рукавами. Колени – защитными пластинами.

Огромную роль играл большой с продольным жёлобом щит-павеза, который мог использоваться и как упор для стрельбы стоя.

Легковооружённый лучник-пехотинец

В лучники брали мужчин с сильными, тренированными руками, ведь сила натяжения тетивы боевого лука была порядка 35-45 килограммов.

При нахождении в боевых порядках 1-й линии пешего строя лучники осуществляли навесную стрельбу стрелами с тяжёлыми наконечниками, по баллистической навесной траектории по противнику, находящемуся на расстоянии до 180 метров. В дальнейшем такой воин переходил в 4-5 рады, чтобы в коротких вылазках бить уже «прямой наводкой», по настильной траектории полёта стрелы (дистанция 40-50 метров).

Трубач

Главной функцией музыкантов в войске было, разумеется, не парадные марши, до которых было ещё три столетия, а подача звуковых сигналов в дополнение к визуальным, подаваемым стягами. Отличительной особенностью трубача в рядах пешего войска был раскрашенный шлем, похожий на фригийский колпак, с кольчужной бармицей.

Доспех был простейший, представлял собой кожаную куртку с оплечниками и нашитыми поверх медными чешуями, надеваемую поверх стёганного поддоспешника с коротким рукавом. Вооружение состояло из небольшого треугольного щита и топора с клиновидным лезвием.

Барабанщик

Находились в непосредственном подчинении заместителя командира подразделения и должны был подавать команды барабанным боем. Одновременно выступали в роли мобильного резерва, когда положение отряда становилось критическим. Доспех имели ещё проще, чем у трубачей: стёганый опашень из набивного крашеного льна, кожаный шлем с полями, надеваемый на армированный металлической нитью подшлемник. Вооружались треугольным щитом, тяжёлым боевым ножом («ножной меч») и топором.

Средневооружённый пеший воин

Засадный полк: как это было

Накануне Акции «Зеленая Дубрава» мы решили подробно расспросить ученых мужей Музея-заповедника «Куликово поле» о роли Засадного полка в Куликовской битве, разузнать все о Зеленой Дубраве. Ведь, судя по историческим источникам, полк ждал своего часа именно в дубраве. Задачей студентов проекта #coolpolepress было выйти за пределы учебников и своих представлений об историческом событии и попытаться понять: как же все было на самом деле и было ли.

Наши визави — заместитель директора по научной работе Музея — заповедника «Куликово поле», кандидат исторических наук Андрей Наумов и заведующий Музейным комплексом «Куликово поле», доктор исторических наук Олег Вронский.

С Олегом Вронским мы встретились в селе Моховое на исторической тропе. Доехав на велосипедах по историческому маршруту от Музея Куликовской битвы до расположения Засадного полка, мы задали несколько вопросов профессору. Он же, кстати, и автор этого экшн-маршртута по тропе.

— Мы находимся на историческом месте. Вы можете рассказать, почему именно данная местность была выбрана для сражения?

— Одна из черт военного искусства Дмитрия Донского — это умение правильно выбрать позицию. Позиция, на которой мы с вами находимся — идеальная. Она простирается с севера на юг на семь километров, а с запада на восток — на два километра семьсот метров. Удобство позиции заключается в том, что можно было насытить ее тремя линиями обороны и по флангам надежно защитить от обходного маневра противника. На левом фланге наши позиции защищает речка Смолка, а с правого фланга — балка Рыбий Верх. Там водяное поле, непроходимое для конницы, поэтому единственный возможный маневр у противника — давить в лоб. Здесь очень большую роль играет мотивация, в мотивации русских воинов Дмитрий не сомневался. Он навязал противнику бой в очень удобных для себя условиях. К тому же рядом лесной массив — та самая Зеленая Дубрава. Это вообще идеальное место для того, чтобы спрятать конницу и быстро вывести ее на поле. Внутри дубравы была еще и поляна, пригодная для расположения войск. Единственное слабое место данной позиции в том, что за спиной у русских находились реки Дон и Непрядва. Но и это было не случайно. С одной стороны они закрывали от возможного пришествия литовцев, а с другой создавали у наших войск ощущение необратимости происходящего. Надо было биться до конца, иначе противник мог прижать нас к реке и уничтожить. Так что позиция была выбрана идеальная.

Мнения ученых по поводу Засадного полка разнятся: кто-то считает, что он был, кто-то уверен в обратном. О том, почему ученые задаются вопросом, существовал ли на самом деле Засадный полк, мы спросили и у Андрея Наумова и у Олега Вронского.

Андрей Наумов:

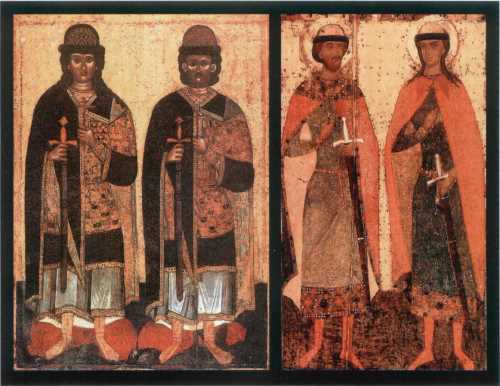

— Вопрос достаточно странный, потому что об этом пишут литературные и исторические источники. Поэтому мы не можем с вами отрицать, что Владимир Серпуховской и Боброк-Волынский — реальные исторические личности и участвовали в Куликовском походе. И то, что у русских был Засадный полк, известно из двух источников. А так же то, что ими командовал Боброк-Волынский и Владимир Серпуховской, мы знаем из «Сказания о Мамаевом побоище».

Олег Вронский:

— Детальное описание этого полка мы видим лишь в одном источнике и очень подробное. Но надо иметь в виду, что два других источника — «Задонщина» и «Летописные повести о побоище на Дону» вообще не содержат хронологического расклада сражений, там есть лишь некоторые нюансы. Достаточно подробно исследована история жизни героев Засадного полка. И все сходится в этой точке — Зеленая Дубрава. Для меня Засадный полк несомненен и аргументирован научно.

— Были ли какие-то археологические находки в Зеленой Дубраве (этот вопрос адресуем и Олегу Генриховичу и Андрею Николаевичу. Их мнение единодушно)?

— Какова же роль Засадного полка в битве? — спрашиваем Андрея Наумова.

— Какова была численность Засадного полка — это известно?

— Точных цифр мы никогда с вами не узнаем, потому что источники их до нас не донесли. Я полагаю, что количество воинов составляло 25−30 процентов от всего русского войска.

— А как вообще появилась мысль о том, чтобы здесь сделать туристический маршрут? — это уже вопрос к Олегу Вронскому.

— Надо сказать, что у этой мысли есть адресат. Она принадлежала Владимиру Петровичу Гриценко. Это был его посыл, а мы выступали только последователями, в той или иной степени талантливыми. Но его идея нас очень сильно зарядила. Сразу собралась большая команда, наш директор назвал ее «рота одного призыва». В нее вошли полевые работники, бывшие студенты-историки и люди, которые были рядом. И этим людям даже наша богатая, интересная музейная работа была немножко тесновата. У нас есть такая программа, которой нет ни в одном плане, называется «За расширение границ». Нам нужно было расширить границы за пределы музейной экспозиции, и мы вынесли их в поле. А это очень важно, потому что оно заряжает.

Перефразируя цитату из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», скажу, что нам обязательно нужно, чтобы в нашей работе присутствовало что-то героическое, иначе не интересно жить.

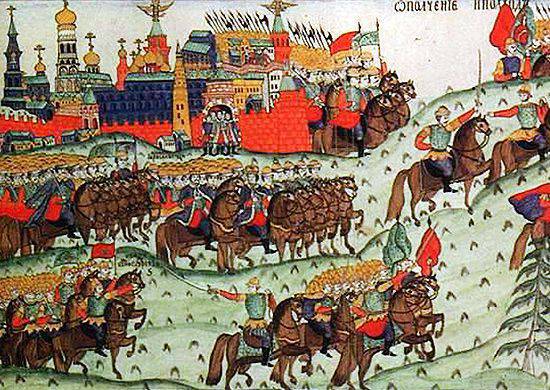

Куликовская битва. 1380 г.

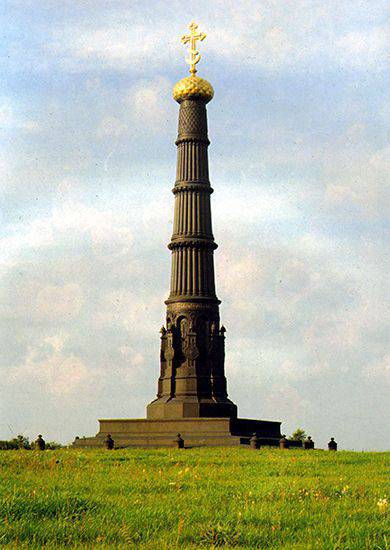

Куликовская битва (Мамаево побоище), сражение между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Ивановичем и войском темника Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 г.[1] на Куликовом поле (исторической местности между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на юго-востоке Тульской области.

Усиление Московского княжества в 60-е годы XIV в. и объединение вокруг него остальных земель Северо-Восточной Руси шло практически одновременно с усилением власти темника Мамая в Золотой Орде. Женатый на дочери золотоордынского хана Бердибека, он получил титул эмира и стал вершителем судеб той части Орды, которая располагалась к западу от Волги до Днепра и на степных просторах Крыма и Предкавказья.

В 1374 г. московский князь Дмитрий Иванович, обладавший ярлыком и на великое княжество Владимирское, отказался платить дань Золотой Орде. Тогда хан в 1375 г. передал ярлык на великое княжение Твери. Но против Михаила Тверского выступила фактически вся Северо-Восточная Русь. Московский князь организовал военный поход на Тверское княжество, к которому присоединились ярославские, ростовские, суздальские и полки других княжеств. Дмитрия поддержал и Новгород Великий. Тверь капитулировала. По заключенному договору владимирский стол признавался «отчиной» московских князей, а Михаил Тверской становился вассалом Дмитрия.

Однако честолюбивый Мамай продолжал рассматривать разгром вышедшего из подчинения Московского княжества как главный фактор усиления собственных позиций в Орде. В 1376 г. перешедший на службу к Мамаю хан Синей Орды Араб-шах Муззаффар (Арапша русских летописей) разорил Новосильское княжество, однако вернулся назад, избегая сражения с вышедшим за Окский рубеж московским войском. В 1377 г. он же на р. Пьяна разгромил не московско-суздальское войско. Посланные против ордынцев воеводы проявили беспечность, за что и поплатились: «А князья их, и бояре, и вельможи, и воеводы, утешающеся и веселящеся, пиюще и ловы деюще, мнящеся дом суще»[2], а затем разорил Нижегородское и Рязанское княжества.

В 1378 г. Мамай, стремясь заставить вновь платить дань, направил на Русь войско во главе с мурзой Бегичем. Выступившие навстречу русские полки вел сам Дмитрий Иванович. Сражение произошло 11 августа 1378 г. в Рязанской земле, на притоке Оки р. Воже. Ордынцы были наголову разбиты и бежали. Сражение на Воже показало возросшую мощь Русского государства, складывающегося вокруг Москвы.

К участию в новом походе Мамай привлек вооруженные отряды из покоренных народов Поволжья и Северного Кавказа, в его войске были также тяжеловооруженные пехотинцы из генуэзских колоний в Крыму. Союзниками Орды выступили великий литовский князь Ягайло и князь рязанский Олег Иванович. Однако союзники эти были себе на уме: Ягайло не хотел усиления ни ордынской, ни русской стороны, и в итоге на поле сражения его войска так и не появились; Олег Рязанский пошел на союз с Мамаем, опасаясь за судьбу своего пограничного княжества, но он же первым сообщил Дмитрию о продвижении ордынских войск и не участвовал в битве.

Летом 1380 г. Мамай начал поход. Недалеко от места впадения реки Воронеж в Дон ордынцы разбили свои станы и, кочуя, ожидали вестей от Ягайло и Олега.

В грозный час опасности, нависшей над русской землей, князь Дмитрий проявил исключительную энергию в организации отпора Золотой Орде. По его призыву стали собираться воинские отряды, ополчения крестьян и горожан. Вся Русь поднялась на борьбу с врагом. Сбор русских войск был назначен в Коломне, куда из Москвы выступило ядро русского войска. По разным дорогам отдельно шёл двор самого Дмитрия, полки его двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского и полки белозерских, ярославских и ростовских князей. Двигались на соединение с войсками Дмитрия Ивановича и полки братьев Ольгердовичей (Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского, братьев Ягайло). В составе войска братьев находились литовцы, белорусы и украинцы; горожане Полоцка, Друцка, Брянска и Пскова.

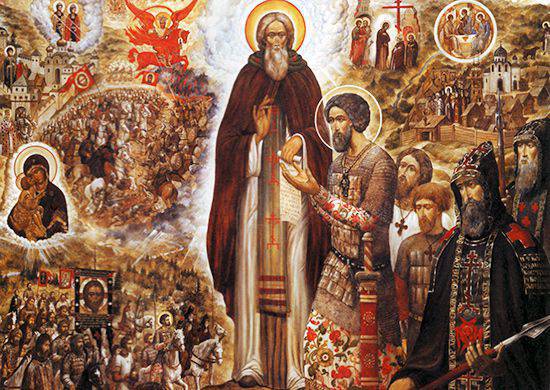

20 августа русское войско отправилось из Коломны в поход: важно было как можно скорее преградить путь ордам Мамая. Накануне похода Дмитрий Иванович посетил Сергия Радонежского в Троицком монастыре. После беседы князь и игумен вышли к народу. Осенив князя крестным знамением, Сергий воскликнул: «Пойди, господине, на поганых половцев, призывая Бога, и Господь Бог будет ти помощник и заступник»[3]. Благословляя князя, Сергий предрек ему победу, хотя и дорогой ценой, и отпустил в поход двух своих иноков, Пересвета и Ослябю.

Весь поход русской рати к Оке был проведен в относительно короткий срок. Расстояние от Москвы до Коломны, около 100 км, войска прошли за 4 дня. К устью Лопасни они прибыли 26 августа. Впереди находилось сторожевое охранение, которое имело задачу обезопасить главные силы от внезапного нападения врага.

30 августа русские войска начали переправу через Оку у селения Прилуки. Окольничий Тимофей Вельяминов с отрядом осуществлял контроль за переправой, ожидая подход пешей рати. 4 сентября в 30 км от реки Дон в урочище Березуй к русскому войску присоединились союзные полки Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. Еще раз было уточнено местонахождение ордынского войска, которое в ожидании подхода союзников кочевало у Кузьминой гати.

В ночь на 7 сентября 1380 г. началась переправа главных сил. Пешие войска и обозы переходили через Дон по наведенным мостам, конница – вброд. Переправа совершалась под прикрытием сильных сторожевых отрядов.

Войско Мамая, подошедшее утром 8 сентября и остановившееся в 7–8 километрах от русских, насчитывало около 90-100 тыс. человек[7]. Оно состояло из авангарда (легкая конница), главных сил (в центре находилась наёмная генуэзская пехота, а по флангам – тяжелая конница, развернутая в две линии) и резерва. Перед лагерем ордынцев рассыпались легкие отряды разведки и охранения. Замысел противника состоял в том, чтобы охватить рус. армию с обоих флангов, а затем окружить её и уничтожить. Основная роль в решении этой задачи отводилась мощным конным группировкам, сосредоточенным на флангах ордынского войска. Однако Мамай не спешил вступать в сражение, все еще надеясь на подход Ягайло.

Но Дмитрий Иванович решил втянуть войско Мамая в сражение и повелел полкам своим выступать. Великий князь снял свой доспех, передал его боярину Михаилу Бренку, а сам облачился в простой доспех, но не уступавший по своим защитным свойствам княжескому. В Большом полку было поставлено великокняжеское темно-красное (черемное) знамя – символ чести и славы объединенного русского войска. Оно было вручено Бренку.

В течение трех часов войско Мамая безуспешно пыталось прорвать центр и правое крыло русской рати. 3десь натиск ордынских войск был отбит. Активно действовал отряд Андрея Ольгердовича. Он неоднократно переходил в контратаку, помогая полкам центра сдерживать натиск врага.

Вернувшись из погони, Владимир Андреевич стал собирать войско. Сам великий князь был контужен и сбит с коня, но смог добраться до леса, где и был найден после битвы под срубленной берёзой в бессознательном состоянии[11]. Но и русская рать понесла большие потери, что составило около 20 тыс. человек[12].

Восемь дней русское войско собирало и хоронило убитых воинов, а затем двинулось к Коломне. 28 сентября победители вступили в Москву, где их ожидало все население города. Битва на Куликовом поле имела огромное значение в борьбе русского народа за освобождение от чужеземного ига. Она серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Весть о том, что «Русь великая одолела Мамая на поле Куликовом», быстро разнеслась по всей стране и далеко за ее пределы. За выдающуюся победу народ прозвал великого князя Дмитрия Ивановича «Донским», а его двоюродный брат, серпуховский князь Владимир Андреевич – прозвище «Храбрый».

Отряды Ягайло, не дойдя до Куликова поля 30-40 километров и узнав о победе русских, скорым маршем вернулись в Литву. Союзник Мамая не пожелал рисковать, поскольку в его войске находилось немало славянских отрядов. В рати Дмитрия Ивановича присутствовали видные представители литовских воинов, которые имели сторонников в войске Ягайло, и те могли перейти на сторону русских войск. Все это вынудило Ягайло быть максимально осторожным в принятии решений.

Мамай же, бросив свое разбитое войско, с горсткой соратников бежал в Кафу (Феодосия), где был убит. Власть в Орде захватил хан Тохтамыш. Он потребовал от Руси возобновления выплаты дани, утверждая, что в Куликовской битве поражение потерпела не Золотая Орда, а узурпатор власти – темник Мамай. Дмитрий ответил отказом. Тогда в 1382 г. Тохтамыш предпринял карательный поход на Русь, хитростью захватил и сжег Москву. Безжалостному разорению подверглись также крупнейшие города Московской земли – Дмитров, Можайск и Переяславль, а затем ордынцы прошли огнем и мечом по рязанским землям. В результате этого набега ордынское владычество над Русью было восстановлено.

Исходя из условий местности и применяемых Мамаем тактических приемов, Дмитрий Иванович рационально расположил на Куликовом поле имевшиеся в его распоряжении силы, создал общий и частный резерв, продумал вопросы взаимодействия полков. Получила дальнейшее развитие тактика русского войска. Наличие в боевом порядке общего резерва (Засадного полка) и его умелое применение, выразившееся в удачном выборе момента ввода в действие, предопределили исход битвы в пользу русских.

Оценивая итоги Куликовской битвы и предшествующую ей деятельность Дмитрия Донского ряд современных ученых, наиболее полно изучивших данный вопрос, не считают, что московский князь ставил перед собой цель возглавить антиордынскую борьбу в широком понятии этого слова, а лишь выступил против Мамая, как узурпатора власти в Золотой Орде. Так, А.А. Горский пишет: «Открытое неподчинение Орде, переросшее в вооруженную борьбу с ней, произошло в период, когда власть там попала в руки нелегитимного правителя (Мамая). С восстановлением «законной» власти была предпринята попытка ограничиться чисто номинальным, без уплаты дани, признанием верховенства «царя», но военное поражение 1382 года ее сорвало. Тем не менее отношение к иноземной власти изменилось: стало очевидным, что при определенных условиях возможно ее непризнание и успешное военное противостояние Орде»[13]. Поэтому, как отмечают другие исследователи, несмотря на то, что выступления против Орды происходят еще в рамках прежних представлений об отношениях между русскими князьями – «улусниками» и ордынскими «царями», «Куликовская битва, несомненно, стала поворотным пунктом в становлении нового самосознания русских людей»[14], а «победа на Куликовом поле закрепила за Москвой значение организатора и идеологического центра воссоединения восточнославянских земель, показав, что путь к их государственно-политическому единству был единственным путём и к их освобождению от чужеземного господства»[15].

Времена ордынских нашествий уходили в прошлое. Стало ясно, что на Руси есть силы, способные противостоять Орде. Победа способствовала дальнейшему росту и укреплению Русского централизованного государства и подняла роль Москвы как центра объединения.

[1] 21 сентября (8 сентября по юлианскому календарю) в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» является Днём воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.

[2] Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. ПСРЛ. Т. XI. Спб., 1897. С. 27.

[3] Цит. по: Борисов Н.С. И свеча бы не угасала. Исторический портрет Сергия Радонежского. М., 1990. С.222.

[4] Никоновская летопись. ПСРЛ. Т. XI. С. 56.

[5] Кирпичников А.Н. Куликовская битва. Л., 1980. С. 105.

[6] Эта численность рассчитана советским военным историком Е.А. Разиным на основе общего количества населения русских земель с учетом принципов комплектования войск для общерусских походов. См.: Разин Е.А. История военного искусства. Т. 2. Спб., 1994. С. 272. Такую же численность русского войска определяет и А.Н. Кирпичников. См.: Кирпичников А.Н. Указ. соч. С. 65. В трудах историков XIX в. эта численность варьируется от 100 тыс. до 200 тыс. человек. См.: Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. V. М., 1993.С. 40; Иловайский Д.И. Собиратели Руси. М., 1996. С. 110.; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Книга 2. М., 1993. С. 323. Русские летописи приводят крайне преувеличенные данные о численности русского войска: Воскресенская летопись – около 200 тыс. См.: Воскресенская летопись. ПСРЛ. Т. VIII. Спб., 1859. С. 35; Никоновская летопись — 400 тыс. См.: Никоновская летопись. ПСРЛ. Т. XI. С. 56.

[7] См.: Скрынников Р.Г. Куликовская битва // Куликовская битва в истории культуры нашей Родины. М., 1983. С. 53-54.

[8] Никоновская летопись. ПСРЛ. Т. XI. С. 60.

[9] Там же. С. 61.

[10] «Задонщина» говорит о бегстве Мамая сам-девять в Крым, то есть о гибели 8/9 всего войска в битве. См.: Задонщина // Воинские повести Древней Руси. Л., 1986. С. 167.

[11] См.: Сказание о Мамаевом побоище //Воинские повести Древней Руси. Л., 1986. С. 232.

[12] Кирпичников А.Н. Указ. соч. С. 67, 106. По Е.А. Разину ордынцы потеряли около 150 тыс., русские убитыми и умершими от ран – около 45 тыс. человек (См.: Разин Е.А. Указ. соч. Т. 2. С. 287–288). Б. Урланис говорит о 10 тыс. убитых (См.: Урланис Б.Ц. История военных потерь. Спб., 1998. С. 39). В «Сказании о Мамаевом побоище» говорится, что было убито 653 боярина. См.: Воинские повести Древней Руси. С. 234. Приводимая там же цифра общего числа погибших русских дружинников в 253 тыс. явно является завышенной.

[13] Горский А.А. Москва и Орда. М. 2000. С. 188.

[14] Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.). М. 2000. С. 312.

[15] Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев, 1987. С. 131.

Точный стратегический расчёт

Точный стратегический расчёт