поле в древней руси

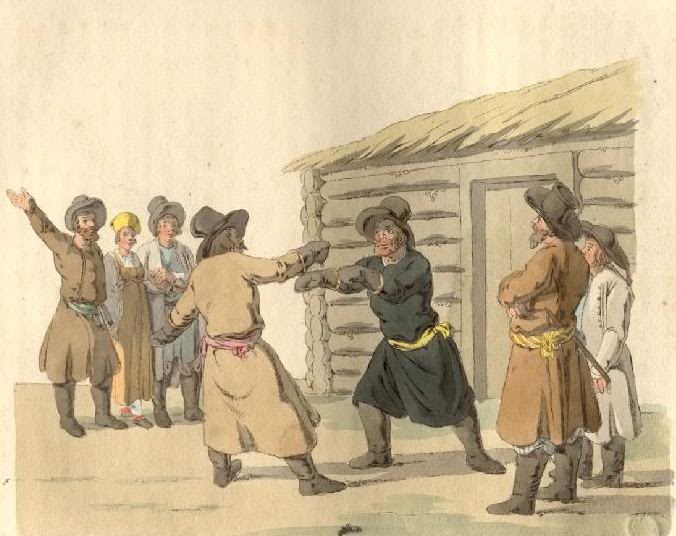

Судебный поединок

Судебный поединок — один из способов разрешения споров в средневековой Европе, при котором исход спора решало единоборство сторон: победитель провозглашался выигравшим спор. Обычно использовался в случаях, когда установить истину путём допроса свидетелей было невозможно, но ни одна из сторон не признавала своей неправоты. По сути судебный поединок представляет собой санкционированную правом дуэль.

Содержание

Происхождение

Судебный поединок, в отличие от ордалий и других форм «Божьего суда», известных повсеместно, как способ разрешения споров предусматривался прежде всего Варварскими правдами и применялся в основном германскими народами (ср. хольмганг). Однако особая форма судебного поединка существовала также в Древней Руси, она получила название «поле». Судебный поединок не предусмотрен такими древнейшими правовыми источниками как Тора и Законы Хаммурапи, не известен римскому праву.

Судебный поединок на Руси («поле»)

Судебные поединки на Руси известны с давнего времени. По словам арабских писателей X века Амина Рази и Мукаддези, описывавших традиции русов, «когда царь решит спор между двумя тяжущимися, и они решением его останутся недовольны, тогда он говорит им: разбирайтесь мечами своими — чей острее, того и победа». У славян поединок получил название «поле». Поле являлось по сути аналогом существовавшей в Европе ордалии, но несколько отличалось по форме.

В договоре смоленского князя Мстислава с Ригою и Готским берегом (1229 год) сказано: «русину не звати латина на поле биться у руской земли, а латинину не звати русина на поле биться у Ризе и на Готском березе. Аще латинески гость битеся межю собою у руской земли любо мечем, а любо деревем — князю то не надобе, мѣжю собою соудити; тако аще рускии гость биеться у Ризе или на Гочкоме березе — латине то не надобе, а те промѣжю собою урядятеся». Смысл этой статьи заключается в том, что русский не может вызывать немца на поединок в русскую землю, а немец русского в Ригу и на Готский берег. Князь не должен вмешиваться в поединки иноземцев на русской земле (не брать с них судебных пошлин), а немцы — в поединки русских людей.

Псковская Судная грамота постановляет, что выходить на поле могли не только мужчины, но и женщины. По общему правилу бой должен был быть равный, и поэтому малолетние, престарелые, больные, священнослужители, инвалиды и женщины могли нанимать и ставить вместо себя наёмных бойцов. Если иск подавала женщина против женщины, то наймиты запрещались.

Допускался также поединок между ответчиком и свидетелем, когда последний показывал против первого. Показания нескольких свидетелей сами по себе являлись доказательством и их наличие делало поединок ненужным.

Бой происходил под наблюдением приставов. Вероятно, при битве присутствовал посадник (об этом упоминается в Новогородской Судной грамоте).

Те же положения развиты и в Судебнике Ивана IV. На «поле», кроме представителей власти, присутствовали еще стряпчие и поручители со стороны тяжущихся. «Поле» допускалось и между свидетелями, показания которых противоречили друг другу. Бойцы одевались в латы, имели в руках щиты и дрались дубинками.

Обычай решать спорные дела «полем» продолжал существовать в течение всего XVI века и исчез в XVII веке. Соборное уложение 1649 года ничего не упоминает о «поле», заменяя его присягой.

Православная церковь и судебные поединки

Церковь протестовала против проведения судебных поединков. До нас дошёл протест митрополита Фотия (1410 год):

еще же и сему наказаю: аще который человекъ позовется на поле да приидетъ к которому попу причаститись, ино ему святого причастья нет, ни целования крестнаго; а который поп дастъ ему святое причастие, тот поповства лишен. А кто утепет (убьёт), лезши на поле, (и) погубить душу — по великаго Василия слову душегубец именуется, в церковь не входит, ни дары не приемлет, ни богородицина хлеба причащениа-ж святаго не прииметъ осмнадцать лѣтъ; а убитого не хороните, а который поп того похоронит, тот поповства лишен

Главным образом духовенство восставало против колдовства и чар, к которым прибегали бойцы. Максим Грек жаловался, что судьи, вопреки очевидности свидетельских показаний, изобличающих виновного, присуждают «поле», а обидчики на то и рассчитывают: у них всегда есть «чародей и ворожея, иж возможетъ дѣйством сатанинским пособити своему полевщику».

В старинных лечебниках встречаются указания на те волшебные средства, обладая которыми можно смело выходить на поединок:

«С ветлы или березы надобно взять зеленый кустецъ… по нашему вихорево гнездо, и взять тот кустец, как потянет ветер-вихорь в зиме или летом, да середнее деревцо держать у себя — на суд ходить, или к великимъ людям, или на поли биться, и как бороться — держать тайно в сапоге в одном на правой ноге. А кто держитъ то деревцо у себя, тот человек не боится никого».

Судебный поединок в Чехии

Порядок судебного поединка в Чехии регламентировался «Рядом земского права» [1]. Согласно ему, суд об убийстве родственника кончался поединком. Противники перед битвою присягали, вооружение состояло из меча и щита. Состязание происходило в специальном месте, огражденном перилами.

Утомленный боец мог просить отдыха до трех раз. На время отдыха между соперниками клали бревно, через которое они не имели права переступать. Победитель отрубал своему врагу голову. Люди низкого звания должны были биться палками.

За малолетнего сироту выходил на поединок один из родственников. Если в суд за убийство мужа или родственника подавала вдова, и доходило до поединка, то ответчик должен был стать по пояс в яму и оттуда сражаться с ней. Той же льготой пользовались незамужние женщины, если они того желали, в противном случае им предоставлялось сиротское право.

Поле в древней руси

Полезное

Смотреть что такое «ПОЛЕ» в других словарях:

ПОЛЕ — ср. простор за городом, селеньем, безлесная, незастроенная, обширная равнина; посему поле противополагается селению, лесу, горам, болоту и пр. Выйдем в поле или на поле. Скот ходит в поле. Не поле кормит, а нива, обработанная, а не простор только … Толковый словарь Даля

ПОЛЕ — я, мн. поля, полей, ср. 1. Безлесная равнина, ровное (в отличие от селения, леса) обширное пространство. «И вот нашли большое поле: есть разгуляться где на воле.» Лермонтов. «Князь по полю едет на верном коне.» Пушкин. «Владимир ехал полем,… … Толковый словарь Ушакова

ПОЛЕ — ♥ Поле один из наиболее положительных символов. Однако значение его зависит от того, в каком состоянии и в какое время года вы видели поле. Видеть невспаханное, незасеянное поле ранней весной сон означает, что данный период вашей жизни… … Большой семейный сонник

ПОЛЕ — (1) (см. (13)), существующее в виде (см.) и описываемое совокупностью пространственно временных распределений физ. величин, характеризующих рассматриваемые волны; (2) П. вращающееся магнитное ] (3) П. голографическое волновое поле (см. (1)),… … Большая политехническая энциклопедия

ПОЛЕ — ПОЛЕ, я, мн. я, ей, ср. 1. Безлесная равнина, пространство. Гулять по полю и по полю. На поле и на поле. Ледовое п. (перен.: сплошное пространство льда). 2. Обрабатываемая под посев земля, участок земли. Ржаное п. 3. Большая ровная площадка,… … Толковый словарь Ожегова

ПОЛЕ — ПОЛЕ, я, мн. я, ей, ср. 1. Безлесная равнина, пространство. Гулять по полю и по полю. На поле и на поле. Ледовое п. (перен.: сплошное пространство льда). 2. Обрабатываемая под посев земля, участок земли. Ржаное п. 3. Большая ровная площадка,… … Толковый словарь Ожегова

ПОЛЕ — в физике пространство, в котором можно обнаружить физические воздействия (см. Поля теория). Понятие поля заимствовала современная психология. Поле чувства – совокупность находящихся в нервном центре (см. Психофизический уровень) окончаний… … Философская энциклопедия

ПОЛЕ — 1) безлесная равнинная территория.2) Участки пашни, на которые разделена площадь севооборота, и запольные участки.3) Площадка, оборудованная для чего либо (напр., поле футбольное).4) Район боевых действий (напр., поле битвы).5) Пространство,… … Большой Энциклопедический словарь

поле — Поле брани (или битвы, сражения) (книжн.) место, где происходила битва. Пал на поле брани. На поле сражения лежали мертвые люди и лошади. Пришвин. Поле зрения перен. кругозор, область рассмотрения или изучения. тот факт остался вне… … Фразеологический словарь русского языка

«Поле»: какие споры русские вместо суда решали дракой

«Норма права «Поле»» – что она представляла собой в действительности? Существовала ли такая судебная практика на Руси до XVI века? По мнению выдающегося русского историка Василия Ключевского, временной отсчет этой системы следует вести, начиная с XIII века.

Что такое «поле» как правовой термин

Российский историк, доктор исторических наук Ирина Борисова писала, что «поле» (ордалии) как явление связаны с проявлением вечевой и княжеской власти (до XVI века).

Поясним, что само слово «ордалии» происходит от латинского ordalium – суд, приговор. Так в старину называли способ определения и доказывания виновности или невиновности человека в предъявленных ему обвинениях. Подобную процедуру, называемую еще «Божий суд» или judicium Dei (лат.), приходилось проводить при отсутствии твердых, несомненных доказательств. Тот, кому посчастливилось выйти из испытаний огнем, водой или железом невредимым, считался правым.

Первые упоминания о «поле» в исследованиях отечественных ученых датируются XIII веком. Ирина Борисова в своей монографии пишет, что «полем» как методом судопроизводства в то время на Руси решали спорные вопросы, и обвиняемого (в грабеже, избиении) могли даже пытать раскаленным железом – «… дати им правду с железом на поле…». То есть, обвиняемый должен был пройти пытку, чтобы доказать свою правоту.

Василий Ключевский считает, что намек на «поле» есть в «Краткой редакции Правды Русской» (этот документ открыл российский государственный деятель и историк Василий Татищев в XVIII веке).

Детали «поля»: бились до правды

«Поле» на Древней Руси, судя по цитируемым историками документам, представляло собой весьма жестокую процедуру. «Честность» обвиняемого проверялась прижиганием каленым железом, а затем представители конфликтующих сторон сходились в схватке на «поле». В частности, в «Правде Русской», как писал Василий Ключевский, подобная битва была между Смоленском, Ригой и «Готским берегом» в 1229 году.

Псковские судные грамоты – сборник исторических документов, повествующих об этом виде древнерусского судопроизводства. В «поле» предписывалось выходить сторонам, пострадавшим и обвиняемым в грабежах, сопровождаемых избиениями, а также при других тяжбах. Причем правоту отстаивать мог и не потерпевший, а послух – свидетель произошедшего, наемный боец – законный представитель истца, если руководствоваться современными правовыми терминами.

В Псковских судных грамотах сказано, что «полем» разрешались, в частности, конфликты, когда у «мужа» вырывались или же насильственно обрезались волосы из бороды (это считалось большим унижением и при доказательстве вины осужденный платил большую виру (денежное возмещение в Древней Руси). «Торговля и порука», долговые тяжбы – все эти категории споров также могли решаться в правовом «поле» – устраивались силовые единоборства между сторонами, зафиксированными в «рядницах» (древнерусский вариант современного документального соглашения «заказчик-исполнитель»). Судя по Псковским судным грамотам, ответчик (неважно кто – ребенок, женщина, увечный (больной) человек) вправе был нанять бойца («своего наймита выставить»), который в поединке силой сумел бы доказать правоту. Если в «поле» сходились женщины, наемников сторонам брать не разрешалось.

Побежденный на «поле» «осуждался Богом» – с него брались, помимо виры, судебные пошлины. На «поле», судя по псковским судебным грамотам, вполне могли и забить до смерти. Покойный освобождался от виры и иных денежных взысканий. Однако победитель мог рассчитывать на «иное што» – доспехи, одежду, обувь, украшения и предметы культа погибшего.

Русский историк Иван Беляев так охарактеризовал древнерусское «правосудие» посредством «поля», исходя из Псковских судных грамот: эта форма выяснения отношений считалась Божьим судом, и соперники перед схваткой целовали крест для подтверждения своей правоты; «поле» предполагало обязательное присутствие княжеского (земского) пристава, они получали 6 денег с проигравшего или 3 деньги с признавшего вину, если стороны мирились и не хотели драться (победитель в данном случае волен был раздеть соперника догола, такое право ему предоставлялось); проигравшая сторона платила пеню князю.

Практика «полевого» решения спорных вопросов, судя по сохранившимся документам, активно применялась не только во Пскове, но и в Москве, Рязани и в других регионах Московского государства. Судебник 1497 года прямо предписывал биться в «поле» не только истцу и ответчику, но и их послухам (наймитам).

Поединки в древнерусской воинской культуре

В.В. Долгов

ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА

ПОЕДИНКИ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ВОИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В современной отечественной науке антропология войны изучается в гораздо меньшей степени, чем антропология детства, гендера или даже смерти. Точнее, работа ведется, но в основном силами энтузиастов — любителей исторической реконструкции. Но и они, уделяя большое внимание воссозданию «материальной части», оставляют духовную составляющую древней воинской культуры в стороне. Между тем осмыслить культурную основу мировоззрения воина, идущего в бой, — задача ничуть не менее важная, чем понять, как крепились пластины ламеллярного доспеха. Данная работа посвящена некоторым аспектам проблемы социально-антропологического изучения феномена поединка в воинской культуре Древней Руси.

Исследование источников по истории Древней Руси позволяет выделить поединки судебные (информации о них, пожалуй, больше всего); «потешные» (игровые, тренировочные) турниры; боевые поединки (перед началом массовых битв, где решались споры уже не между людьми, а между народами). Рассмотрим первый из этих трех видов. «Поле» — судебный поединок, существовавший на Руси с древнейших времен до XVI века. Его упоминают многие арабские авторы, писавшие о стране славян и руссов: Ибн Русте, ал-Марвази, Абу Саид Гардизи[1]. К решению тяжбы боем обращались тогда, когда соперничавшие стороны представляли равные по убедительности доказательства (документы или свидетельские показания), и на их основании определить «правду» оказывалось невозможно.

Типичный вариант арабских сведений о поединках у славян можно прочесть в сочинении арабского географа Х века Мутаххара ибн Тахира ал-Мукаддаси в книге «Китаб ал-бад ва-т-тарих» («Книга творения и истории»): «Рассказывают, что если рождается у кого-либо из них ребенок мужского пола, то кладут на него меч и говорят ему: «Нет у тебя ничего другого, кроме того, что приобретешь своим мечом». У них есть царь. Если он решает дело между двумя противниками, и его решение не удовлетворяет, то он им говорит: «Пусть дело решают ваши мечи». Тот, у кого меч острее, побеждает»[2]. Учитывая, что большая часть текстов о руссах и славянах в арабо-персидской литературе носит компилятивный характер и восходит, вероятно, к нескольким не дошедшим до нас источникам, можно считать, что содержащаяся в них информация отражает реалии не позднее IX века.

Восточным авторам вторил византийский — Лев Диакон (Х в.): «Тавроскифы и теперь еще имеют обыкновение разрешать споры убийством и кровопролитием»[3].

Древнейшее упоминание о судебном поединке в русских источниках относится к XIII веку — это «Договор Смоленска с Ригой и Готским берегом»[4]. Наиболее древние, но подробные, письменные фиксации правил поединка мы можем найти в «Псковской судной грамоте» (XIV в.), в Судебниках 1497 и 1550 гг. Весьма детально описал судебный поединок в своих записках и побывавший в России в начале XVI века с посольской миссией от германского императора немецкий посол Сигизмунд фон Герберштейн.

Серьезной проблемой является отсутствие всякого упоминания о поединках подобного рода в «Русской Правде» (РП) и вообще в законодательстве XI-XII вв. В.О. Ключевский выдвинул предположение, что причиной тому является церковное происхождение этого документа[5]. Утверждение это весьма сомнительно, поскольку вообще-то ордалии (испытание «Божьим судом». — В.Д.) в РП есть: «железо», «вода»[6](к ним церковь относилась тоже неодобрительно, это хорошо видно из поучения епископа владимирского Серапиона[7]), а «поля» — нет. Впрочем, в одном из списков РП — Мясниковском (конец XIV — начало XV в.) стандартная фраза: «То дати им правду железо» (ст. 21) выглядит так: «То дати им правду: с железом на поле»[8]. Быть может, именно такая формулировка ближе к изначальному древнему варианту. Не исключено также, что РП — запись славянского обычного права, не знавшего судебных поединков. Они, как известно, существовали в дружинной среде, жившей тогда по своим законам. Общей нормой этот обычай стал именно в то время, когда взаимопроникновение двух культур — славянской и скандинавской — стало полным. Впрочем, проблема отсутствия в «Русской Правде» упоминания о судебных поединках нуждается в дополнительном исследовании.

Судебный поединок всегда считался на Руси строго нормированным сражением. Существовали четкие правила, определявшие, кто и кого имеет право на него вызвать, какие условия необходимо при этом соблюдать. Псковская судная грамота и оба судебника предусматривали, что если человек в силу возраста, слабости здоровья или особенностей положения биться не может, он должен выставить вместо себя наймита-бойца.

В ст. 36 «Псковской судной грамоты» читаем: «А на котором человеке имуть сочити долгу по доскам, или жонка, или детина, или стара, или немощна, или чем безвечен, или чернец, или черница, ино им наймита волно наняти, а исцом целовати, а наймитом битись. А против наймита исцу своего наймита волно, или сам лезет»[9]. Эта правовая норма без особых изменений перешла в Судебники 1497 и 1550 гг.

Однако в том случае, если поединком проверялись свидетельские показания против женщины, ребенка, увечного или монаха, свидетель самолично должен был сразиться с наймитом, правда, если сам не женщина, ребенок, увечный или монах: «Статья 17. А если против послуха (свидетеля) ответчик будет стар, или мал, или чем увечен, или поп, или чернец, или черница, или жонка, и тому против послуха наймит, а послуху наймита нет; а которой послух чем будет увечен безхитростно [т.е. не специально себя перед поединком изувечит, чтобы не биться], или будет в послусех поп, или чернец, или черница, или жонка, тем наймита наняты вольно ж. А что правому или его послуху учинится убытка, и те убытки имати на виноватом»[10].

То есть человек, взявшийся свидетельствовать против слабого и беззащитного (пусть даже и виновного), должен был прежде серьезно подумать, стоит ли это делать. С точки зрения принципа законности это не очень правильно. По современным представлениям свидетель в суде должен иметь возможность отвечать по делу, ничего не опасаясь. Но, видимо, в те непростые времена было слишком много ложных доносов, особенно по политическим и имущественным делам. И создатели Судебника таким вот образом пытались остудить пыл особенно рьяных доносчиков: одно дело самому добиваться у должника своих денег (тогда против бойца-наймита встанет другой боец-наймит), а другое — доносить (и тогда против бойца-наймита придется встать самому — и тут уже только Божье покровительство сможет спасти истинно правого).

В остальных же ситуациях действовал принцип, согласно которому профессиональный воин мог сражаться только с равным себе, бить «небойца» он права не имел. Причем не потому, что это было для него слишком «низко» и поэтому оскорбительно, а исключительно для безопасности непрофессионала. Ведь если «небоец» все-таки настаивал на поединке, «боец» должен был сражаться: «Статья 14. А битися на поле бойцу с бойцом или небойцу с небойцом, а бойцу с небойцом не битися; но если похочет небоец с бойцом на поле битись, то пусть бьется. Да и во всяких, делах бойцу с бойцом, а небойцу с небойцом, или бойцу с небойцом по небоицове воле на поле битися по тому ж»[11].

Примечательно, что в «Псковской судной грамоте» в том случае, если обеими «тяжущимися» сторонами в суде были женщины, выставлять вместо себя наймитов они не могли, поэтому должны были драться сами. Причина этого понятна: мужчина, осознавая, что результат спора может напрямую отразиться на его жизни и здоровье, вынужден был вести себя осторожно. Женщины были поставлены в равные с мужчинами условия — им тоже приходилось вести себя осмотрительно, чего сложно было бы добиться, если бы спор женщин мог решиться единоборством мужчин. Средневековый Псков превратился бы в сплошное ристалище.

Бой проводился в специально отведенном и подготовленном для этого месте. Его подготовкой во времена Московской Руси занимался судебный пристав, называвшийся «недельщиком». Судебный поединок «поле» начинался с того, что оба участника целовали крест.

Доспехи побежденного доставались победителю. Если битва завершалась убийством противника, то, собственно, ничего, кроме этих доспехов, победитель и не получал. С теми же деньгами, которых, предположим, доискивался, он мог попрощаться: «А которому человеку поле будет с суда [присуждено], и став на поле, истец победит своего истца, ино ему взять чего взыскивал на истце, [но если это будет труп], то на трупе кун (денег) не имати, только ему доспех снята или иное что, в чем на поле вылез противник»[13]. Значит, проявить некоторую гуманность было в интересах победителя: только сохранив жизнь побежденному, он получал свои деньги.

Если побежденного не убивали, его признавали проигравшим судебный процесс или виновным (в случае уголовного преступления). Соответственно, проигравший должен был выплатить долг, уступить земельный участок или понести уголовное наказание. Кроме того, на пострадавшего возлагались все расходы по уплате положенных судебных пошлин.

Церковь относилась к «полю» неодобрительно. Митрополит Киевский и всея Руси Фотий в своем послании новгородскому духовенству в 1410 году прямо запретил священникам причащать идущих на судебный поединок и хоронить по христианскому обычаю убитых. Тот, кто убивал своего противника, рассматривался как душегубец. Уголовному наказанию его, понятно, не подвергали, т.к. согласно светскому законодательству он был ни в чем не повинен, но накладывали епитимью — церковное наказание как на убийцу. Меры принимались самые серьезные: священник, причастивший или отпевший участника «поля», лишался сана[15]. Однако относительно поединков, в которых решалась судьба Руси и ее народа, церковь занимала иную позицию.

Были на Руси и «потешные» поединки (турниры). В оригинальных текстах русских летописей турниры именуются просто «играми». Подобное название имели копейные турниры и в европейских странах: Англии и Франции. Там в XI—XIV вв. использовался термин «хейстильюд», что в дословном переводе означало «игра с копьем»[16]. Отношение к турнирам у русских летописцев было неодобрительное (как в целом к игровой составляющей культуры). Поэтому и упоминали о них в исключительных случаях, когда турнир оказывался «вплетен в ткань» исторических событий. Так, например, в Ипатьевской летописи (под 1249 г.) рассказывается о князе Ростиславе Михайловиче, выступавшем в качестве отрицательного героя. Этот Ростислав, осаждая г. Ярославль (в Галицкой земле, на р. Сан), похвалялся, что если б знал, где в этот момент находятся его главные враги — Даниил и Василько Романовичи, то выступил бы на них пусть даже всего с десятью воинами. Пока же местонахождение врагов было не ясно, и мастера в его войске готовили осадные орудия, решил поразвлечься военной потехой с польским воеводой Воршем: «Гогордящоу же ся емоу и створи игроу предъ градомъ, и сразивъшоуся емоу со Воршемь, и падеся под нимь конь, и вырази собе плече. И не на добро слоучися емоу знамение»[17].

Ирония летописца, отметившего непомерную гордость князя, понятна: пока Ростислав развлекался, Даниил и Василько узнали о готовившемся штурме города и сами выступили против него. Ростиславу представилась возможность подтвердить хвастливые слова делом. Однако неуспех на турнире обернулся неудачей и в настоящем сражении — Ростислав не выдержал натиска и бежал с поля битвы.

Своеобразным подвидом игрового (но вместе с тем смертельно опасного) поединка было единоборство с медведем, описанное Дж. Флетчером. Этой «особенной потехой» развлекался царь. Для участника поединка (или участников), должно быть, веселого в этой затее было мало. Человек в огороженном пространстве выходил против зверя с одним копьем. Разъяренный медведь кидался на него. И тут все зависело от ловкости и выдержки: «В это время если охотник успеет ему всадить рогатину в грудь между двумя передними лапами (в чем, обыкновенно, успевает) и утвердить другой конец ее у ноги так, чтобы держать его по направлению к рылу медведя, то, обыкновенно, с одного разу сшибает его. Но часто случается, что охотник дает промах, и тогда лютый зверь или убивает, или раздирает его зубами и когтями на части»[20].

Другое сообщение (под 1022 г.), где рассказывается о походе сына Владимира I князя Тмутараканского Мстислава на касогов, рисует нам уже несколько иную картину: рукопашная битва князей. Две рати, как обычно, встали друг против друга, но общее сражение заменили поединком вождей: «И ставишема обема полкома противу себе, и рече Редедя къ Мьстиславу: “Что ради губиве дружину межи собою, но сы идеве ся сама бороть, да аще одолееши ты, то возмеши именье мое, и жену мою, и дети мое, и землю мою. Аще ли азъ одолею, то възму твое все”. И рече Мьстислав: “Тако буди”. И рече Редедя Мьстиславу: “Не оружьм ся бьеве, но борьбою”. И яста ся бороти крепко. И надолже борющемася има нача изнемогати Мьстиславъ: бе бо великъ и силен Редедя. И рече Мьстиславъ: “О, пречистая Богородица, помози ми, аще бо удолею сему, сзижю церковь во имя твое”. И се рекъ, оудари имь о землю. И вынзе ножь и зареза Редедю»[22].

Немало смертельных поединков породила эпоха монголо-татарского нашествия на Русь в XIII веке. Образ погибающего в неравном бою единоборца (Евпатия Коловрата, Меркурия Смоленского) стал важным элементом «мотива героической гибели», характерного для литературы этого периода.

Образ богатырского единоборства оставался актуальным и тогда, когда период поражений сменился эпохой побед. Одним из центральных сюжетов «Сказания о Мамаевом побоище»[23] является битва русского монаха Александра Пересвета с татарским воином. Если верить «Сказанию», с этого поединка началась Куликовская битва (1380). Позднее происхождение памятника и явная сомнительность многих подробностей, сообщаемых в тексте, заставляют исследователей сомневаться в их достоверности[24].

Однако позднее происхождение источника не означает его недостоверность. Измышление сюжета «на абсолютно ровном месте» не вяжется с механизмом функционирования древнерусской литературы. Сам характер подвига Пересвета таков, что в обществе, культура которого включала полноценно функционировавшие механизмы устной передачи информации, он не мог оказаться вне сферы фольклорной традиции. Роль письменности в древнерусском обществе XIV—XV вв. не стоит преувеличивать. Многое из того, что в наши дни сохраняется исключительно в письменной сфере, в малописьменную эпоху хранила народная память. В литературе Древней Руси отсутствовали целые жанры, например, любовная лирика, функции которой, по замечанию академика Д.С. Лихачева, выполнял фольклор. Существенная роль принадлежала последнему и в деле сохранения исторических знаний. Художественная специфика многих древнерусских произведений ясно указывает на то, что существование свое они начали в виде устных сказаний. Пассаж о Пересвете, ясно перекликающийся по стилистической организации с былинами и историческими песнями, — не исключение.

Кроме того, нужно учесть, что в литературе «Куликовского цикла», предшествовавшей «Сказанию», нет произведений, сравнимых с ним по степени детальности изложения. Плотность изначального летописного упоминания столь велика, что детали подобного рода там были просто невозможны. Поэтому, если бы у автора XV века возникла потребность их найти, он должен был обратиться прежде всего к устной традиции. Что, как свидетельствует «фольклорный колорит» сюжета о Пересвете, и было сделано. Впрочем, достоверность сражения Александра Пересвета с Челубеем все-таки остается недоказанной. Важно другое: поскольку никаких прямых литературных параллелей этому пассажу не выявлено, приходится считать, что летописец, описывая этот поединок, ориентировался на реалии (прежде всего мировоззренческие) своей эпохи.

Поединок, открывавший большое сражение, выступал в древнерусской культуре как ритуальное действо, разыгрывавшее будущую битву в миниатюре и служившее, кроме прочего, своеобразным гаданием о ее исходе. Именно поэтому единоборством часто все и заканчивалось. Вступить в битву после гибели лучшего бойца (что, несомненно, считалось дурным предзнаменованием) было страшно. Проигравшая сторона отступала, признавая себя побежденной. Память о таких поединках сохранялась в веках, запечатлевалась в летописях, воспевалась в народных песнях.

Так или иначе, исход любого поединка (судебного, игрового или боевого) древнерусским человеком связывался не только и не столько с боевым мастерством, сколько с волей высших сил. Очевидно, прочная убежденность бойца в том, что на его стороне правда, играла роль «морально-волевой подготовки» и в реальности весьма способствовала победе.

ПРИМЕЧАНИЯ

[3] Лев Диакон. История. М., 1988. С. 79.

[4] Договор («Правда») Смоленска с Ригою и Готским берегом // Памятники русского права / Под ред. С.В. Юшкова. М., 1953. С. 55-75. Договор запрещал русским людям вызывать иностранцев на судебный поединок, если тяжба происходила на Руси, и одновременно запрещал иностранцам вызывать русского, если дело происходило в Риге или на Готском берегу («Русину не звати Латина на поле бится у Руской земли, а Латинину не звати Русина на поле битося у Ризе и на Готском березе»). При этом и русские, и «латины» могли биться между собой без ограничений. Нужно отметить, что в целом построение норм в тексте договора обнаруживает очевидную связь с «Русской Правдой».

[5] Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 1. М.: Мысль, 1993. С. 181, 182.

[6] Русская Правда // Российское законодательство Х-ХХ веков: В 10 т. Т. 1. М.: Юридическая литература, 1984. С. 65.

[7] Слова и поучения Серапиона Владимирского // Библиотека литературы Древней Руси. XIII в. СПб.: Наука, 1997. Т. 5. С. 380.

[8] Русская Правда. С. 92.

[9] Псковская судная грамота // Российское законодательство Х-ХХ веков… Т. 1. С. 335.

[10] Судебник 1550 года // Российское законодательство Х-ХХ веков… Т. 2. М.: Юридическая литература, 1985. С. 100.

[12] Герберштейн С. фон. Записки о Московии. М.: МГУ, 1988. С. 120.

[13] Псковская судная грамота… С. 335.

[14] Судебник 1550 года… С. 99.

[15] 1410 августа 29 Послание митрополита о соблюдении законоположений церковных // Русская историческая библиотека. Памятники древнерусского канонического права. (Памятники XI—XV вв.) СПб., 1908. Т. 6. Ч. 1. С. 276.

[16] Носов К.С. Рыцарские турниры. СПб.: Полигон, 2004. С. 9.

[17] Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 2. Ипатьевская летопись. М.: Языки русской культуры, 1997. Стб. 801.

[18] Карамзин Н.И. История Государства Российского. Т. 5. СПб.: Типография Н. Греча, 1819. С. 239

[19] Там же. Примечания. С. 146.

[20] Флетчер Дж. О государстве русском. М.: Захаров, 2002. С. 155.

[21] ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М.: Языки русской культуры, 1997. Стб. 123.

[22] Там же. Стб. 146, 147.

[23] Сказание о Мамаевом побоище // Памятники литературы Древней Руси. XIV — сер. XV в. М.: Художественная литература, 1981. С. 132-190.

[24] Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.) Курс лекций. М.: Аспек-Пресс, 2001. С. 274.

Об авторе:

Долгов Вадим Викторович — профессор кафедры дореволюционной отечественной истории исторического факультета ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», доктор исторических наук.