подземная вентиляция частного дома

Целесообразность применения воздушного грунтового коллектора для системы вентиляции загородного дома

Введение

Исходные данные

Расчеты и графики

Важные замечания

Выводы

Введение наверх

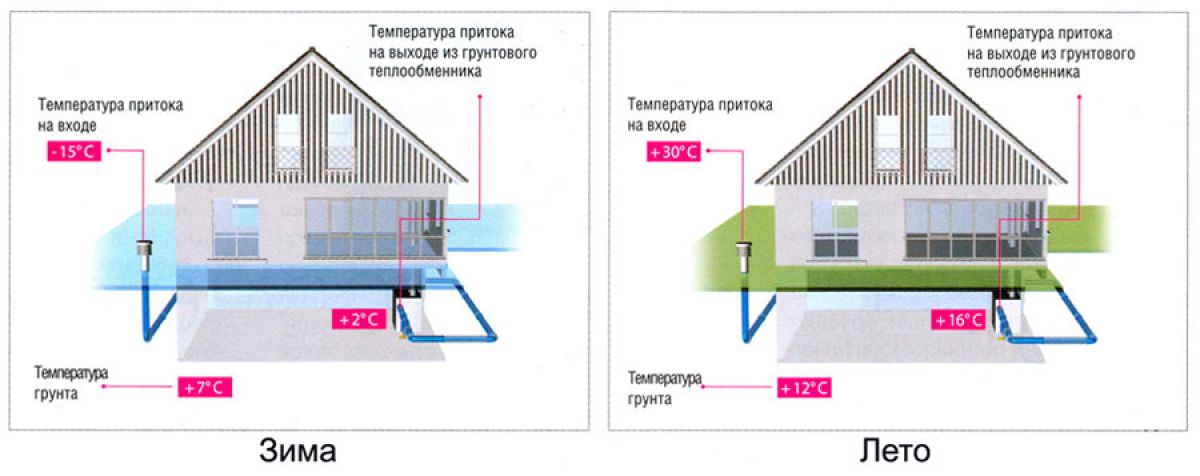

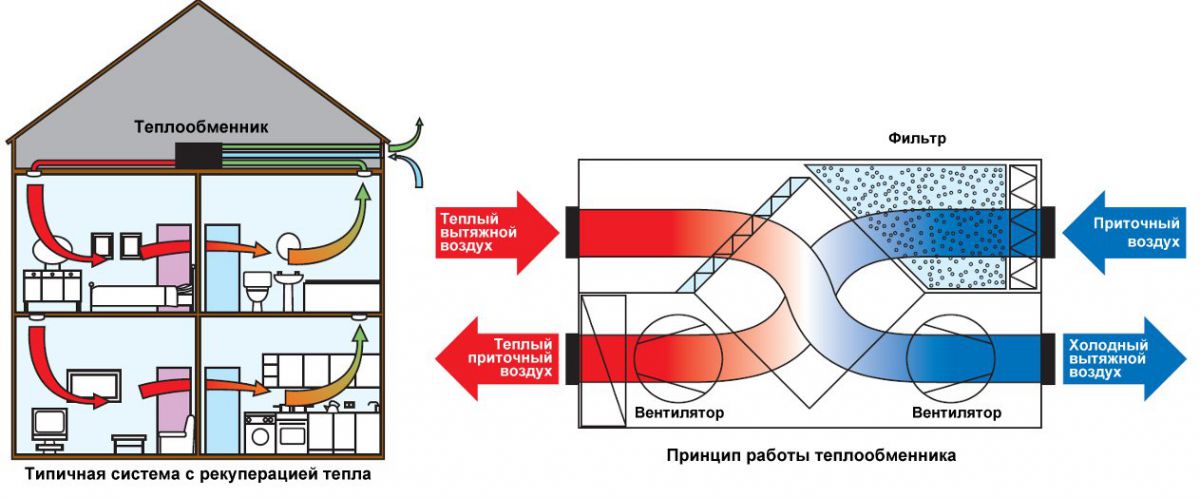

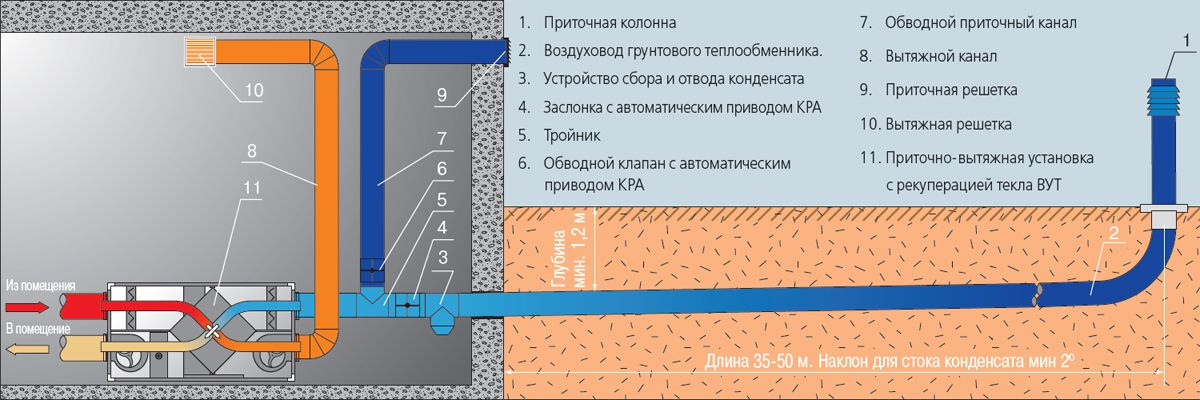

Достаточно давно предложена и используется на практике идея предварительного нагрева холодного уличного приточного воздуха перед подачей его в систему вентиляции загородного дома путем пропускания его по трубам грунтового коллектора. Грунтовый коллектор или грунтовый теплообменник, обычно из гладких пластиковых труб, монтируется на глубине от 1,5м до 3,0м, где температура грунта в течение года относительно стабильна. При прохождении холодного уличного воздуха по грунтовому теплообменнику (коллектору) происходит теплообмен между более тёплым грунтом и воздухом. Температура приточного воздуха по мере движения его к выходу грунтового теплообменника увеличивается и приближается к температуре грунта на глубине заложения коллектора.

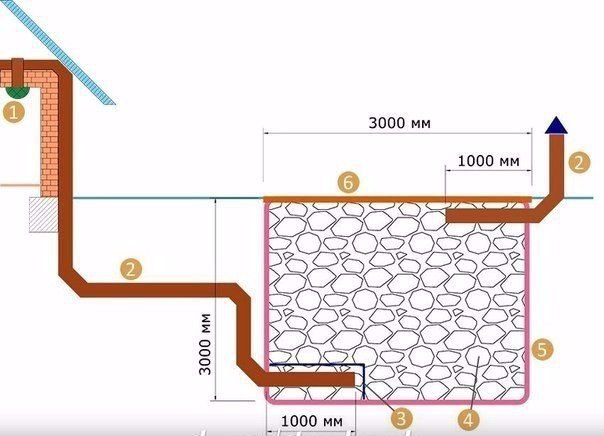

Схематичное устройство и принцип работы грунтового воздушного коллектора.

Таким образом, удается повысить температуру приточного воздуха для системы вентиляции дома без дополнительных затрат энергии, по сравнению с традиционным нагревом приточного воздуха электричеством или водяным калорифером. Однако, возникает закономерный вопрос: насколько эффективен данный процесс и какова экономическая целесообразность изготовления, эксплуатации и обслуживания такого грунтового коллектора.

Теоретическую эффективность процесса нагрева приточного воздуха в грунтовом воздушном коллекторе оценить достаточно просто — исходя из среднемесячных температур уличного воздуха и грунта на глубине заложения коллектора. И эта эффективность будет максимально возможной, превысить которую не получится, пока веришь во Второе Начало Термодинамики и не используешь «колдовство» в виде тепловых насосов.

С экономической целесообразностью немного сложнее, ведь всё очень сильно зависит от стоимости грунтового коллектора, стоимости энергоресурсов, ссудного процента и ожиданий конкретного человека…

Исходные данные наверх

Для расчётов и оценок будем использовать результаты долговременных метеонаблюдений за температурами уличного воздуха и почвы на разных глубинах в период с 1981 по 2010 для Минска и Минского района из государственного климатического кадастра.

Сеть гидрометеорологических станций Беларуси по состоянию на 2016г.

Средняя месячная и среднегодовая температура наружного уличного воздуха и почвы на глубинах по вытяжным грунтовым термометрам для Минска и Минского района для глубины 1,6м и 3,2м:

| Месяц | Воздух °C | Почва 1,6м °C | Почва 3,2м °C |

|---|---|---|---|

| Январь | -4,5 | 3,9 | 6,5 |

| Февраль | -4,4 | 3,1 | 5,5 |

| Март | 0,0 | 2,8 | 5,0 |

| Апрель | 7,2 | 3,9 | 4,7 |

| Май | 13,3 | 7,4 | 5,9 |

| Июнь | 16,4 | 10,7 | 7,9 |

| Июль | 18,5 | 13 | 9,8 |

| Август | 17,5 | 14,1 | 11,2 |

| Сентябрь | 12,1 | 13,2 | 11,7 |

| Октябрь | 6,6 | 11,0 | 11,1 |

| Ноябрь | 0,7 | 8,0 | 9,7 |

| Декабрь | -3,4 | 5,4 | 8,0 |

| За год | 6,7 | 8,0 | 8,1 |

| За октябрь-март | -0,8 |

Расчеты и графики наверх

Для наглядности отобразим на двух графиках (для глубины грунта 1,6м и 3,2м соответственно) температуру наружного уличного воздуха, температуру грунта на глубине и разницу между ними для каждого месяца отопительного периода.

Температура наружного воздуха и температура грунта на глубине 1,6м (Минский район)

Температура наружного воздуха и температура грунта на глубине 3,2м (Минский район)

Из графиков видно, что максимальная разница температур между грунтом и уличным воздухом составляет около 9К и 11К для заглубления воздушного коллектора в 1,6м и 3,2м соответственно.

Также, нужно отметить, что в сентябре для любой глубины заложения воздушного коллектора разница между температурой грунта и наружного воздуха очень мала и составляет около 0…1К. Это приводит к прекращению нагрева приточного уличного воздуха в подземном коллекторе теплом земли, т.к. тепловой напор ничтожно мал.

Эффективный подогрев приточного воздуха теплом грунта возможен лишь в течение четырех месяцев отопительного периода — с ноября по февраль включительно.

Для оценки экономической пользы от нагрева приточного уличного воздуха в подземном грунтовом коллекторе, на следующих графиках приводим значения общей мгновенной тепловой мощности, требуемой на подогрев уличного воздуха до комнатной температуры в +21°С; мгновенной мощности, снимаемой с грунтового теплообменника и разницы между ними — мощности, требуемой для окончательного догрева приточного уличного воздуха до комнатной температуры.

Мощности рассчитаны для характерного расхода воздуха в и при условии 80% эффективности процесса теплопередачи в грунтовом теплообменнике. Последняя цифра является разумной и достаточно оптимистичной оценкой эффективности работы грунтового коллектора. При больших/меньших расходах воздуха мощность на нагрев, теоретический теплосъём с грунта и мощность на догрев воздуха будут пропорционально меняться.

Полная тепловая мощность для нагрева приточного воздуха объемом 200м³/ч, поступление тепла от грунтового коллектора при условии 80% эффективности и дополнительная тепловая энергия для догрева приточного воздуха до комнатной температуры для глубины заложения коллектора 1,6м (для Минского района).

Полная тепловая мощность для нагрева приточного воздуха объемом 200м³/ч, поступление тепла от грунтового коллектора при условии 80% эффективности и дополнительная тепловая энергия для догрева приточного воздуха до комнатной температуры для глубины заложения коллектора 3,2м (для Минского района).

Из графиков видно, что съём тепла с грунта в подземном коллекторе для расхода в 200м³/ч не превышает 500 и 600 Вт для глубин заложения коллектора в 1,6м и 3,2м соответственно. А дополнительная мощность, требуемая на догревание приточного воздуха после грунтового коллектора до комнатной температуры в +21°С, составляет от 500 до 1200Вт. Т.е. теоретическая доля тепла, которую можно получить из грунта и передать приточному воздуху для любых расходов составляет не более 30-40%. Значит 60-70% тепловой энергии понадобиться из других источников для нагрева притока до комнатной температуры.

Процент тепловой энергии, который можно получить от грунтового воздушного коллектора в условиях Минского района для глубин заложения труб 16м и 3,2м.

В среднем же за шесть месяцев отопительного сезона (с октября по март включительно) доля тепла из грунта, которую можно теоретически получить от грунтового коллектора и передать приточному воздуху составит 24% для глубины заложения коллектора 1,6м и 30% для глубины заложения коллектора 3,2м.

Важные замечания наверх

Выводы наверх

Теоретически возможный теплосъём от грунтового воздушного коллектора в условиях климата Беларуси составляет порядка 25…30% от общих энергозатрат на подогрев приточного воздуха в системе вентиляции дома. В реальных условиях эксплуатации он может быть даже ниже.

Целесообразность устройства подземного воздушного коллектора для нагрева приточного воздуха не является однозначной и требует обязательного учета всех сложностей, связанных с устройством и обслуживанием такого сооружения.

Предварительный нагрев приточного уличного воздуха в грунтовом коллекторе практически на 100% гарантирует снижение риска обмерзания рекуператора в системе вентиляции, однако может приводить к снижению КПД рекуператора вентиляционной установки ввиду уменьшения разности температур между входящим потоком уличного воздуха и отработанным воздухом из дома.

Если вам необходимо осуществить проектирование и монтаж инженерных систем для вашего дома в Минске и Минском районе; вы хотите получить консультации и выполнить монтаж системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, встроенного пылесоса, выполнить электромонтажные работы; сделать необходимые расчеты и подобрать оборудование; либо вы столкнулись с трудностями при реализации ваших идей — мы будем рады вам помочь.

Как самостоятельно изготовить грунтовой теплообменник

Использование грунтового теплообменника все чаще встречается в частных домах в качестве принудительной вентиляции. Это выгодная альтернатива, которую можно сделать своими руками. Виды грунтовых теплообменников, их принцип работы, а также инструкция по изготовлению – все это изложено в статье.

Содержание

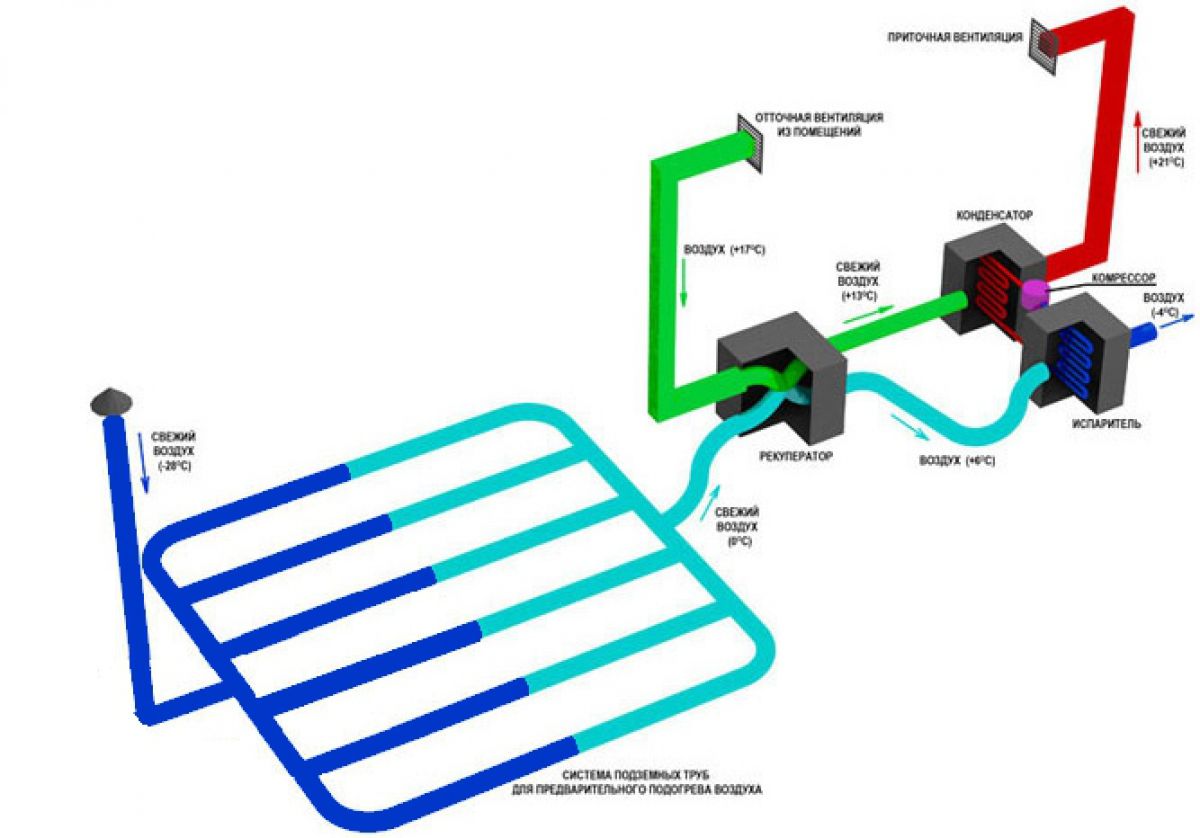

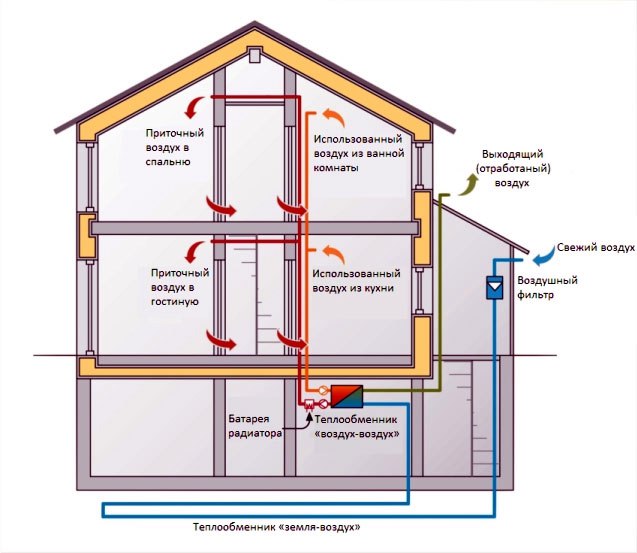

Принцип работы

Давно известно, что почти на всей территории стран СНГ, температура в грунте на глубине 2 метров остается неизменной, а именно – около 10°C. Меняется она в зависимости от региона, но колебания обычно не превышают + — 2°C. Установка воздушных теплообменников подразумевает получение этой бесплатной энергии. За счет неизменной температуры конструкция прогревает помещения в холодное время года, а в жаркое – остужает. Грунтовая приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении, также позволяет сохранить часть тепла, поступающего от обогревающего элемента. Обычно грунтовой теплообменникустанавливается вместе с рекуператором.

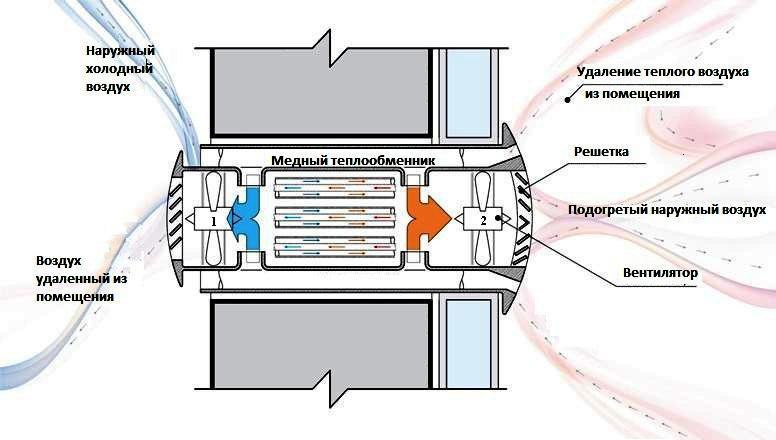

Рекуператор – это теплообменная система вентиляции. В ней холодный внешний воздух нагревается счет вытяжного теплого. В конструкции присутствует нагревающее устройство, вентиляторы, фильтры и трубопровод.

Эта схема позволяет получить уже подогретый свежий воздух из грунта, как результат – рекуператор затрачивает меньше энергии. Воздушная грунтовая система позволяет не только сохранить электроэнергию, но и сохранить конструкцию в рекуператоре в рабочем состоянии. В трубопроводе не будет замерзания конденсата, так как воздух подается всегда одной температуры. Подобная проблема обычно случается при использовании только рекуператора, когда в него идет морозный воздух.

Весной и осенью температура воздуха в помещении чаще всего совпадает с температурой почвы. Поэтому теплообменник почти не влияет на микроклимат в доме. Но иногда грунтовая система может не только бездействовать, но и работать в отрицательном значении. К примеру, воздух в комнате имеет температуру около 12°C, а теплообменник охлаждает его до 8°C. В общем, использовать в межсезонье энергию грунта нет смысла. Изготавливая грунтовой теплообменник своими руками, нужно продумать способ отключения системы, чтобы свежий воздух шел с улицы, минуя теплообменник.

Виды грунтовых теплообменников

Сегодня известно два вида:

Бесканальный. Используется подземный слой, через который проходит воздух для теплообмена.

Трубный (канальный). Здесь теплообмен происходит при помощи набора труб (канала), закопанных под землей.

Независимо от типа, основной подводящий канал монтируется к трубам вентиляционной системы. Свежий воздух к ней подается чаще всего через отверстие в стене. Важным моментом будет установка механизма, с помощью которого можно будет переключаться между двумя положениями: первое – в систему поступает свежий воздух с улицы, второе – работает грунтовая система. Простыми словами – нужно сделать грунтовой теплообменник своими руками с закрывающимися отверстиями для подачи воздуха из грунта и с улицы.

Изготовление трубного теплообменника

грунтовой трубный теплообменник

Теплообмен воздуха в этой системе более эффективный, но требует затраты средств и времени. Для изготовления грунтового теплообменника, необходимо уложить в траншею трубопровод. Обычно общая длина труб составляет от 15 до 50 метров, в зависимости от возможности и площади. В конструкции могут быть повороты труб, так как они почти не влияют на движения воздуха в системе. Укладывая трубопровод, нужно понимать, что чем он длиннее, тем эффективней будет происходить обмен тепла. Но при повышении длины будет вырастать аэродинамическое сопротивление.

Для эффективного охлаждения (или нагрева), должна быть большая длина трубопровода в теплообменнике. Если территория участка позволяет, то можно уложить вокруг него одну трубу. Если же площадь ограничена, тогда выходом из положения будет параллельная укладка. Диаметр трубопровода должен быть в диапазоне от 200 до 250 миллиметров.

Полипропиленовые трубы будут отличным выбором для системы. Чтобы обеспечить лучшую теплопроводность, нужно использовать трубопровод с большой поверхностью и меньшей толщиной стенок. Как вариант – гофрированный материал. Тогда тепло не будет оставаться в грунтовой системе. Укладка в траншее требует уклон 2%, независимо от сторон. Уклон будет служить для стока конденсата, появляющегося при охлаждении внешнего воздуха в жаркую погоду.

Удаление конденсата происходит за счет отверстия, которое создается на нижней отметке трубы. Сток жидкости осуществляться через дренажный колодец, в канализацию или прямо в землю. Если на участке низкий уровень грунтовых вод, то необходимо изготовить песчаную подушку. Конец трубы, который будет стоять на участке, должен быть оборудован фильтром. Также конец нужно установить выше уровня снега, который обычно выпадает.

Если в регионе снег является редким гостем, то высота выступающей трубы не должна быть меньше 1.5 метра. Это делается для защиты от радона – радиоактивного почвенного газа, которого больше всего возле поверхности. На конец трубы устанавливается воздухозаборник. Он оснащается фильтром и крепкой металлической сеткой. В трубу не должны попадать осадки, листья, грызуны, птицы или насекомые. При наличии возможности, воздухозаборник нужно поставить как можно дальше от источников загрязнение или запахов, допустимый минимум – 10 метров.

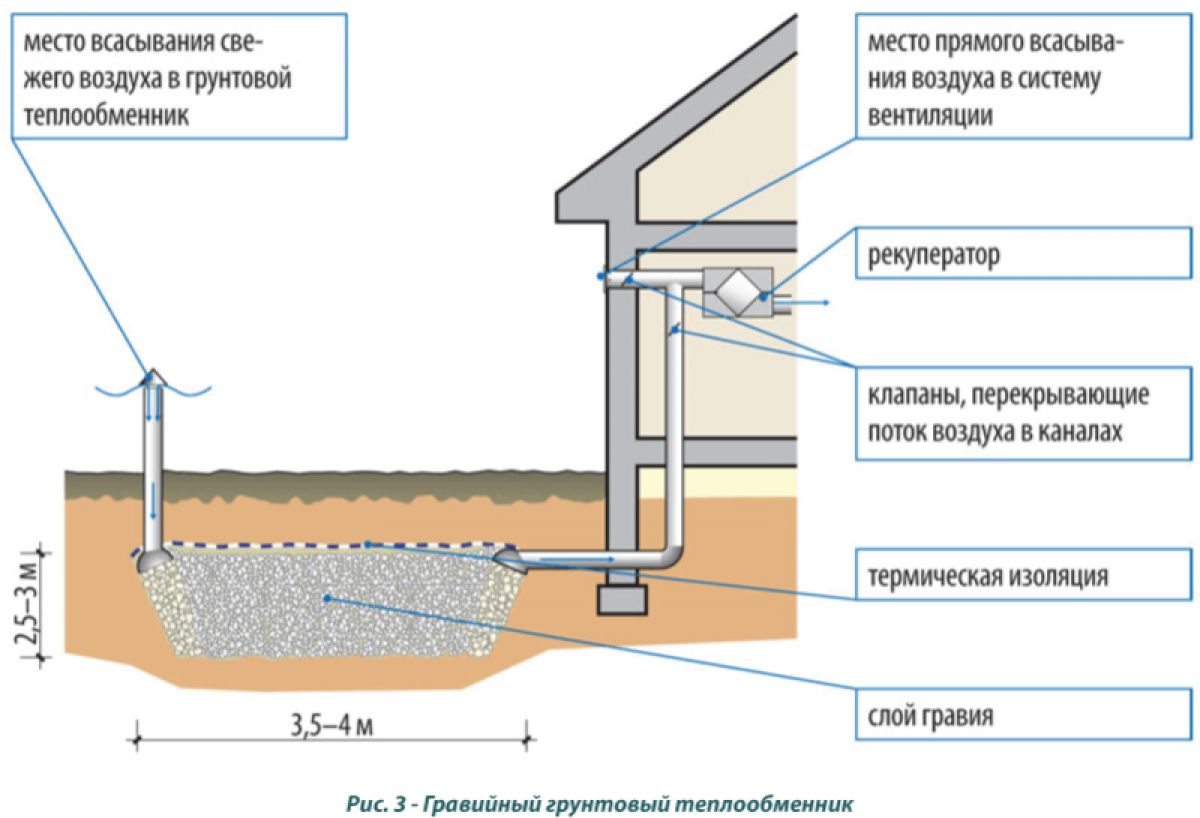

Изготовление бесканального теплообменника

грунтовой бесканальный теплообменник

Бесканальный грунтовой теплообменник подразумевает изготовление котлована с длиной около 3-4 метров и глубиной на 80 сантиметром. Котлован наполняется слоем гравия, а сверху покрывается пенобетонным покрытием. Эта конструкция позволяет получить температуру внутри специального слоя, которая не будет отличаться от температуры в грунте на глубине 5 метров. После изготовления котлована, из него нужно вывести трубу для поступления свежего воздуха.

Изготавливается этот патрубок по такой же схеме, как и в трубном теплообменнике. Ещё одна труба должна идти от специальной слоя до вентиляционной системы помещений. По простой схеме воздух начинает циркулировать. Он не только увлажняется, но и очищается. Плюс конструкции – это повышенная фильтрация. Минус – более низкая эффективность, чем в трубной системе.

Изготовить воздушный грунтовой теплообменник достаточно дешево. Больше всего его работа заметна в зимнее время, насыщенное морозами. С охлаждением система справляется менее эффективно. Кондиционер будет гораздо эффективнее, чем грунтовая система обмена. Но плюс теплообменной системы заключается в дешевизне её установки и дальнейшей эксплуатации. Расходоваться будет только электроэнергия на работу вентилятора.

Видео со строительством грунтового теплообменника под плитой:

Геотермальная вентиляция для коттеджа

Энергия ветра и воды, солнечные батареи и геотермальная энергия из недр земли постоянно привлекают внимание людей. И этот интерес все растет, отчасти благодаря росту цен на энергоносители. Геотермальная вентиляция применяется и для жилых, и для общественных зданий, оптимизируется и развивается с технической и практической стороны.

Наша Земля – огромный живой организм. Одно из свойств Земли – она гигантский теплоаккумулятор. Верхние слои почвы находятся под влиянием погоды и солнечной радиации, их температура, влажность, плотность и прочие свойства крайне изменчивы. Но под почвой, в глубине от поверхности всего несколько метров – от двух до трех – ситуация другая. Температура там постоянна и находится в пределах примерно + 8⁰С зимой и + 12⁰С летом, эта температура сравнима со среднегодовой атмосферной температурой.

В межсезонье вентиляция по геотермальному принципу сглаживает среднесуточные температурные пики и помогает создать в доме комфортные условия в любую погоду. Весной и осенью имеются временные периоды, когда ни греть, ни охлаждать свежий уличный воздух не надо. Этот факт привел к следующему усложнению систем теплообмена – созданию второго параллельного контура воздуховодов для циркуляции приточного воздуха без захода в подземный теплообменник. Экономия, имеющаяся в результате этого решения – значительное снижение нагрузки на калориферы и канальные вентиляторы в осенний, весенний и «стабильные» климатические периоды.

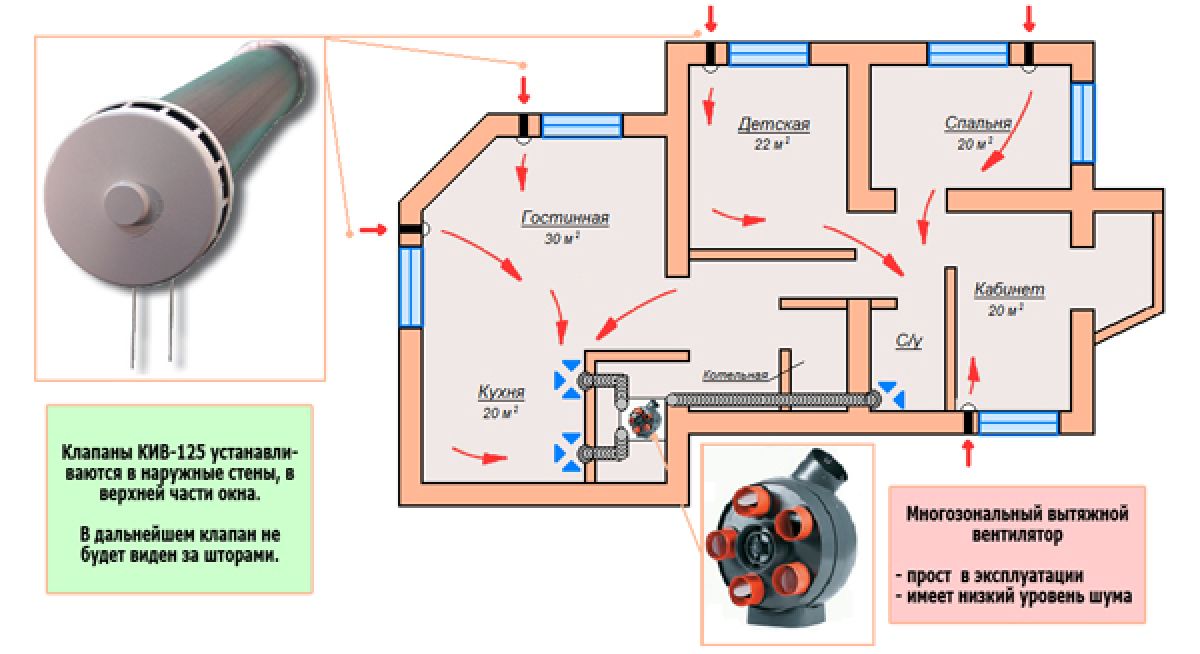

Как вариант – иногда предусматривают способы, позволяющие отключить геотермальный теплообменник, чтобы чистый воздух с улицы напрямую шел в дом, естественным путем через оконные клапаны, открытые форточки или инфильтрационные клапаны, вмонтированные в наружные стены (КИВы).

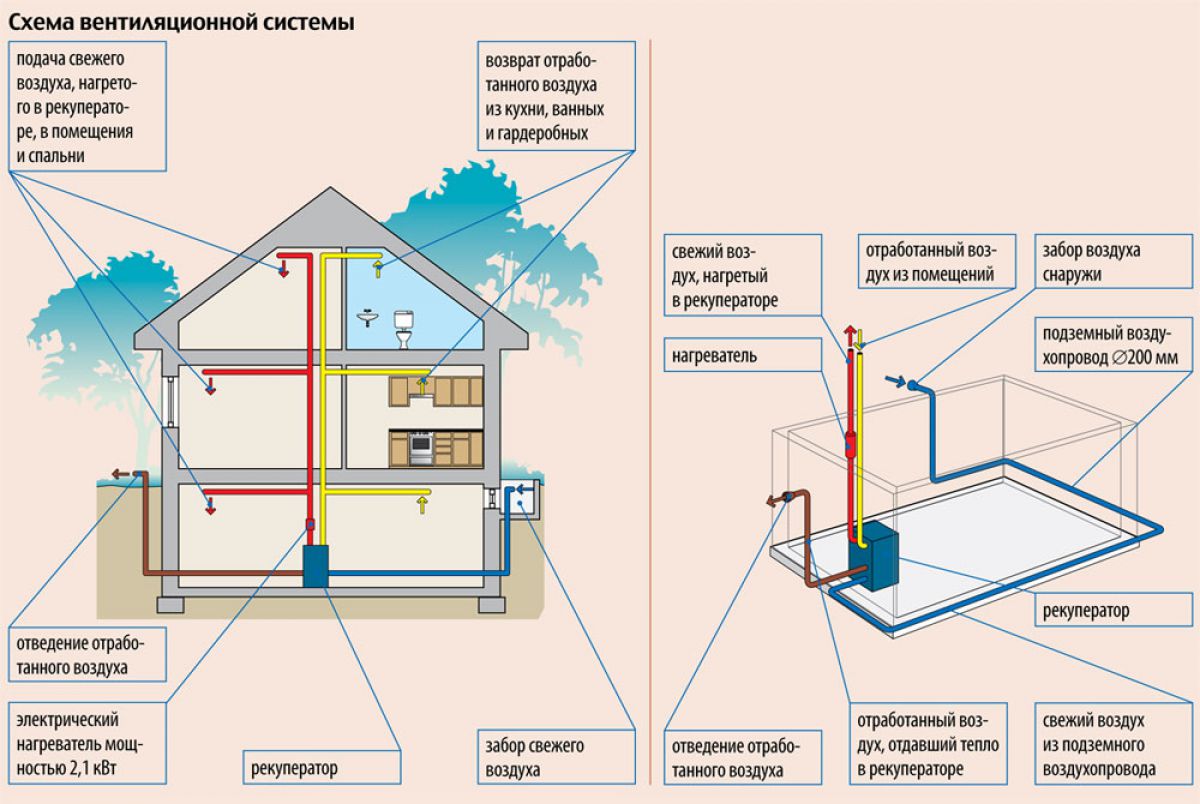

Двухконтурные теплообменники не только охлаждают чистый наружный воздух, но и утилизируют воздух от вытяжки, при этом и происходит выгодный теплообмен – рекуперация. Результатом работы «воздушно-грунтовой» системы в данном случае будет не только экономия электроэнергии и ресурса рекуперационной установки, но и решение проблемы сохранения конструкции рекуператора, поскольку конденсат в трубопроводах не будет замерзать. Эта проблема имеет место, когда в рекуператор идет морозный воздух, и решается дополнительными техническими ухищрениями.

Таким образом, дорогие престижные бренды всего мира с их профессиональными геотермальными системами имеют конкурентов – увлеченных и грамотных инженеров и частных строителей. Существуют отечественные проекты подземных теплообменников с расположением практически вертикально – для домов, построенных на крутых склонах. Вентиляция с геотермальным притоком по упрощенному типу – одна из схем, реализуемых с затратами, сопоставимыми «с жизнью».

Принимать решение об установке геотермальной системы следует вовремя – при проектировании дома и всех его систем. Переделать уже имеющуюся вентиляционную систему сложно и затратно, кроме того, нарушать благоустройство новым этапом земляных работ нецелесообразно. Грунтовые теплообменники монтируют одновременно с закладкой фундамента, разводку вентканалов делают параллельно с устройством коробки дома, а подключают систему после завершения отделочных работ.

Геотермальный теплообмен, как вид принудительной вентиляции, сегодня с успехом (достигаемым зачастую путем проб и ошибок), применяет все большее число индивидуальных строителей.

Построим свой дом

Дом построить — не поле перейти

Природный рекуператор для частного дома.

Значение вентиляции трудно переоценить. Традиционные системы вентиляции могут быть достаточно дорогими при устройстве за счёт стоимости узлов и агрегатов, а также стоимости квалифицированных работ по монтажу.

В процессе эксплуатации они расходуют значительное количество электроэнергии, особенно для охлаждения воздушной массы, выделяют много тепла и создают шум. Система, описанная в этой статье, проста в монтаже, энергоэффективна, не требует специальных навыков и понятна на интуитивном уровне. Сразу стоит отметить, что за счёт простоты она обладает ограниченными функциями, однако предусматривает модернизацию на любом участке в любой удобный момент.

В нашем случае термин «рекуперация» — синоним слова «теплообмен», поэтому понятия «рекуператор» и «теплообменник» взаимозаменяемы. На физическом уровне процесс заключается в охлаждении/нагревании воздуха, в изменении его температуры за счёт расхода тепловой энергии, а затем смешивания. Как и почему это происходит, мы рассмотрим далее.

Стабильный источник энергии.

Преследуя цель понижения температуры в помещении летом, разумно задать вопрос: «Куда отдать энергию нагретого атмосферного воздуха? Как его охладить?». Здесь на помощь нам приходят силы природы. Тот факт, что на определённой глубине температура грунта постоянна, будет нашим основным аргументом при обосновании энергоэффективности системы.

Грунт способен бесконечно обменивать энергию — охлаждать и нагревать любой носитель (воздух, воду), но только до собственной температуры на заданной глубине, которая остаётся постоянной благодаря относительной стабильности земного ядра.

Разумеется, мы далеко не первые, кто решил использовать бесконечную и бесплатную энергию Земли. В европейских странах, которые принято называть развитыми (Германия, Швеция, Бельгия и др.) используют эту энергию с начала прошлого века. Успехи, достигнутые на этом поприще, впечатляют.

Системы теплообмена воды ниже уровня земли называют «тепловыми насосами». Такие подземные и подводные устройства отапливают и охлаждают помещения всего дома. Разработаны стандартные проекты для любого здания и есть возможность перевести дом с традиционной (газовой, электрической) системы климатизации на тепловые насосы. Похожим, но более примитивным образом эту энергию используют и у нас, устраивая подземные хранилища продуктов (погреба).

В основе работы природного рекуператора лежит тот же физический процесс, что и в тепловых насосах. Ориентируясь на экономию, мы используем этот принцип, подведя его под собственные нужды и местные реалии.

Задачи, которые может решить адаптированный автономный рекуператор:

Постоянное естественное проветривание при закрытых дверях и окнах.

Быстрая замена воздуха в помещении на свежий.

Охлаждение воздуха в помещении.

Подготовка воздушной смеси для последующих действий.

Преимущества:

Абсолютная экологичность. При монтаже и эксплуатации базовой системы не используются токсичные материалы и не происходят тепловые выделения в атмосферу.

Безопасность. В рекуператоре не используются электродвигатели (мощностью более 100 Вт), химические агенты, высокое напряжение.

Простота и дешевизна. Для принудительной вентиляции применяются только маломощные вентиляторы мощностью 100 Вт. Вентиляция проходит естественным путём.

При работе не сжигается кислород.

Низкий уровень шума.

Недостатки:

базовая система не предусматривает фильтрации, регулировки влажности, подогрева или иной обработки воздушной смеси (но допускает возможность установки соответствующего оборудования впоследствии).

Автономный теплообменник для загородного дома — это система вентканалов, частично проложенная под землёй, включённая в цепь приточно-вытяжной вентиляции. Для того чтобы создать такой «кондиционер», не обязательно разбираться в тонкостях физических явлений. Достаточно просто знать, что это работает. Убедиться в этом можно, спустившись в жару в любой подвал, колодец или метро.

Принцип действия следующий:

Атмосферный воздух проходит по трубам, проложенным в грунте с постоянной температурой (как правило от +4 до +10 °С).

В подземной части прохладный грунт поглощает тепловую энергию нагретого воздуха.

Охлаждённый воздух по вентканалам доставляется в помещения дома.

Одновременно с этим вытяжной вентилятор удаляет из помещения насыщенную и нагретую воздушную смесь («старый воздух»).

По принципу сооружения такие системы делятся на два основных вида: трубные и бункерные.

Трубный — полностью состоит из труб. Конструкцию можно варьировать в зависимости от условий участка. Подойдёт в случае реконструкции дома без вместительного подвала, но потребуется провести много земляных работ.Бункерный или каменный — теплообменник представляет собой бункер, заполненный крупными камнями. Занимает меньше площади, чем трубный (можно устроить его в подвале дома). Требует наличия подвала или подземного помещения. Оптимальный вариант при новом строительстве.

Создаём внутреннюю систему вентиляционных каналов дома.

В обоих случаях вентканалы внутри дома будут расположены примерно одинаково. Начнём с них.

Примитивная система приточно-вытяжной вентиляции представляет собой наружные и внутренние вентканалы, соединённые в одну сеть. Воздушные розетки расположены в верхних диагонально противоположных углах комнат. В одном — приток, в другом — вытяжка. В одноэтажном здании основные воздуховоды могут быть расположены в чердачном помещении. В двухэтажном здании приточные и вытяжные воздуховоды первого этажа будут проходить в коробах, вписанных во внутреннюю отделку, второго этажа — по чердаку. Расположение основных воздуховодов следует определять для каждого дома индивидуально, с учётом планировки (расположения стен и перегородок).Совет. Помещения, в которых рекомендована приточно-вытяжная вентиляция: гостиная, спальня, детская, кухня, столовая, кабинеты, кладовая, комнаты отдыха, спортзал. В ванных комнатах и санузлах — только вытяжная. Не нужна вообще в коридорах, тамбурах, холлах и лоджиях.

Правила расчета системы внутренних вентканалов:

Труба канализационная диаметром 250 мм для раздаточного приточного и объединённого отводного каналов. Ориентировочный расход — две длины дома + высота по верхнему перекрытию + 20%.

Труба канализационная (серая) диаметром 150 мм. Ориентировочный расход — трехкратная длина дома + 20%. Для двухэтажного дома с равной площадью этажей + 50%.

Крепёж для трубы (исходя из материала стен) из расчёта 1 шт. на 70 см.

Утеплитель (рулонная минеральная вата) — 1 рулон.

Пена, герметик, декоративные решётки.

Колена, ревизии, муфты (1 шт. на 70 см).

Внимание! Не используйте колена 90°, это затруднит проход воздуха и создаст шумы. Комбинируйте колена 45° (по примеру канализации).

Если предполагается устроить трубный рекуператор в одноэтажном здании, приточный канал будет выходить из-под земли в теплоизолированный короб снаружи здания и попадать на чердак. В двухэтажном лучше завести его в здание внизу первого этажа и установить внутренний вертикальный (раздаточный) канал, который затем будет заведён в чердачное пространство.При устройстве бункерного варианта в подвале здания вертикальный раздаточный канал будет выходить из бункера сразу в помещение. Возможно смонтировать его и снаружи.

Пример расчёта расхода материалов для устройства внутренних каналов дома:

Возьмём в качестве примера одноэтажный дом с расчётной вентилируемой площадью 60 м2, который будет иметь примерно 100 м2 общей площади и ориентировочные размеры 8х12 м:

Труба 250 мм: 2 х 12 + 3 + 20% = 32 м.

Труба 150 мм: 3 х 12 + 20% = 43 м.

Крепёж: 32 + 43 / 0,7 = 107 шт.

Колена, ревизии, муфты — принять за 1 шт на 3 м: 32 + 43 / 3 = 55/3 = 20 шт.

Решётки: 8 шт. (по 2 на каждую комнату).

Выключатели: 4 шт.

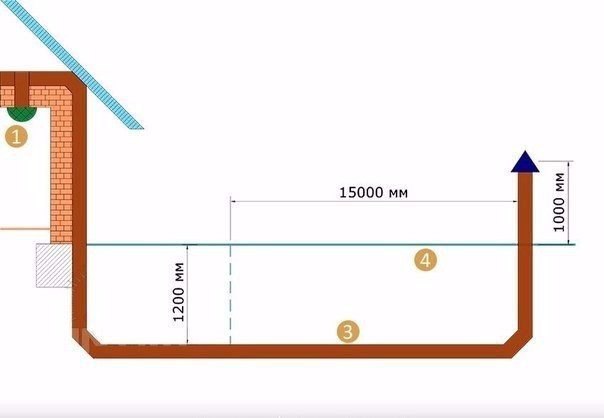

Пена, герметик.Трубный теплообменник

Для того чтобы не усложнять расчёты математическими выкладками, мы предоставим данные уже проведённых испытаний в усреднённом виде, а точнее их итоги.

Основной принцип, который необходимо соблюдать при создании системы из труб — на одно помещение должна приходиться минимум одна труба подземного канала. Это облегчит работу вентиляторов за счёт атмосферного давления. Теперь осталось разместить необходимое количество труб в подземной части участка. Они могут быть заложены по отдельности или объединены в общий канал (250 мм).

В данном описании мы предлагаем учитывать не максимальную нагрузку, когда все помещения принудительно проветриваются одновременно, а усреднённую, которая будет подаваться при регулярном периодическом проветривании разных помещений (как и бывает в реальной жизни). Это значит, что нет необходимости выводить для каждой комнаты отдельный канал. Достаточно вывести на один общий 250 мм канал воздуховоды 150 мм из каждого помещения. Количество общих каналов принимаем из расчёта один канал на 60 м2.

Рекомендуемая схема подземной части трубного теплообменника: Для начала нужно выбрать место залегания труб (рекуперационное поле). Чем больше протяжённость заложенных труб, тем эффективнее будет охлаждение воздуха. Следует отметить, что после проведения работ эту площадь можно использовать под посадку растений, ландшафтный дизайн или детскую площадку. Ни в коем случае не высаживайте на рекуперационном поле деревья:

Производим выемку грунта на глубину промерзания плюс 0,4 м.

Закладываем трубы 250 мм с шагом не менее 700 мм по оси.

Выводим воздухозаборники на высоту 1 м. Желательно, чтобы они находились в затенённом, но хорошо проветриваемом месте.

При помощи колен и переходников объединяем в общий канал 250 мм, который соединяется с системой вентиляции дома (см. выше).

Внимание! В подземной части используйте специальные грунтовые канализационные трубы с толстой стенкой. Их не нужно теплоизолировать, а просто засыпать грунтом, проливая водой. Допускается только бетонирование в случае необходимости.

Расчёт объёма работ и расхода материала:

За рекуперационое поле принимаем участок размером 15х6 м площадью 90 м2.

Объём грунта котлована при глубине промерзания 0,8 м будет: Vкот = (0,8 + 0,4) х 60 = 72 м3.

Объём траншеи шириной 40 см (10 м от дома): Vтр = 1,2 х 0,4 х 10 = 4,8 м3.

Общий объём земляных работ: Vобщ = Vкот + Vтр = 72 + 4,8 = 77 м3.

Отрезков по 15 м: Nотр = a / 0,7 = 6 / 0,7 = 9 шт., где а — ширина поля.

Общая длина труб: L = Nотр х 15 + 10 = 9 х 15 + 10 = 145 пог. м.

Расход колен, муфт, переходников принимаем 2 шт. х 15 м = 30 шт.

Совет. Чем глубже заложить теплообменник, тем эффективнее будет его работа. Допускается заложение более одного яруса.

На определённом месте роется котлован размером примерно 2х3х3 м. От места выхода общего канала системы вентиляции дома к котловану будущего резервуара устраивается траншея, в неё на глубину 140 см укладывается 250 мм труба, по которой охлаждённый воздух будет отводиться из бункера. По стене, к которой подошла траншея, до дна прокладывается вертикальная штроба под трубу диаметром 250 мм. Затем дно выкладывается кирпичом или бетонируется. Дно воздушного резервуара должно быть глубже уровня промерзания грунта минимум на 1 метр.

Внимание! После устройства дна бункера следует заложить отводную трубу 250 мм.

Начало отводной трубы выступает от стены на 1/3 расстояния до противоположной стенки и обкладывается защитой из кирпича. На входное отверстие устанавливается защитная решётка.

Заполняем резервуар.

Стены лучше выложить из кирпича или отлить из бетона (без шлака!), т. к. эти материалы лучше остальных проводят температуру. Шлакоблок не подойдёт из-за своих теплоизоляционных свойств. Стены и дно должны быть тщательно гидроизолированы (рубероид) снаружи и оштукатурены изнутри во избежание проникновения органики или влаги. Высота стен — до уровня земли минус 20 см vk.com/postroim_svoi_dom. Вверху любой стены устраивается вводное отверстие и устанавливаются воздухозаборные трубы. Для облегчения работы вентиляторов рекомендуем установить 3 шт.

После того, как затвердеет раствор, бункер необходимо заполнить крупным камнем-галькой. Размер от 200 до 450 мм в диаметре. Камень должен быть чистым от органики, промытым.

Резервуар накрывается «крышкой» из сплошного дощатого настила на деревянных балках, покрывается гидроизоляционными материалами. Сверху укладывается дёрн. Затем отводная труба подсоединяется к системе вентиляции дома (к общему вентканалу) и производится обратная засыпка.

Расчёт объёма работ и расхода материалов:

При размерах воздушного резервуара 2х3 м и глубине 3 м объём грунта (земляных работ и камня для заполнения) составит: V = 2х3х3 = 18 м3 + Vтр = 22,8 м3.

Объём кирпичной кладки: Vклад = Sстен + Sдна х 0,125 = ((2х3) х 2 + (3х3) х 2 + 2х3) х 0,065 = 36 х 0,065 = 2,34 м3.

Общая длина трубы (10 м от дома): L = (10 + 3) + 10% = 15 м.

Кол-во колен — 6 шт.Бункерный теплообменник

Если в доме есть незанятые подвальные помещения, их можно также использовать для устройства бункера (воздушного или теплообменного резервуара) для каменного теплообменника vk.com/postroim_svoi_dom. Его действие основано на энергоёмкости камня — он постепенно набирает температуру окружающей среды и балансирует поток проходящего воздуха. При отсутствии свободного места в подвале, бункер можно устроить на участке вне дома.

Стоимость камня для заполнения резервуара может изменяться в зависимости от региона строительства.

Как видно из расчётов, окончательная стоимость кондиционирования 1 м2 у обоих вариантов различается. Основной фактор выбора — уровень залегания грунтовых вод. Если он высокий, менее 3 м, то построить бункерный теплообменник не получится. Трубный подойдёт даже с УГВ 1,5 метра.

Установка вентиляторов.

Приведённая здесь система предусматривает синхронную работу двух канальных вентиляторов — приточного и вытяжного — установленных в каждой воздушной розетке комнаты. Это даёт возможность быстро доставить прохладный свежий воздух в помещение и удалить нагретый. Для эффективного проветривания достаточно мощности вентиляторов 100 Вт каждый. При выборе вентилятора обратите внимание на уровень шума при его работе.

Примерная стоимость эксплуатации.

Если проветривать каждую комнату трижды в течении суток по 20 минут, то получаем 1 час работы 8-ми вентиляторов по 0,1 кВт. Это менее 1 кВт/час в сутки. В месяц — 30 кВт. При цене 5 руб/ кВт это составит 150 руб./месяц.

Срок эксплуатации рекуператоров и вентканалов дома ограничен сроком службы материала. Для подземных элементов — от 50 лет, для внутренних — неограничен.

Система не требует обслуживания (кроме вентиляторов — раз в 5 лет).

Описанная схема может стать основой более сложной системы кондиционирования. В неё можно постепенно включать дополнительные элементы — фильтры, тены подогрева и охлаждения, более мощные вентиляторы, блоки автоматического управления и другие.