почему построили берлинскую стену

Раздел Берлина и история возникновения Берлинской стены

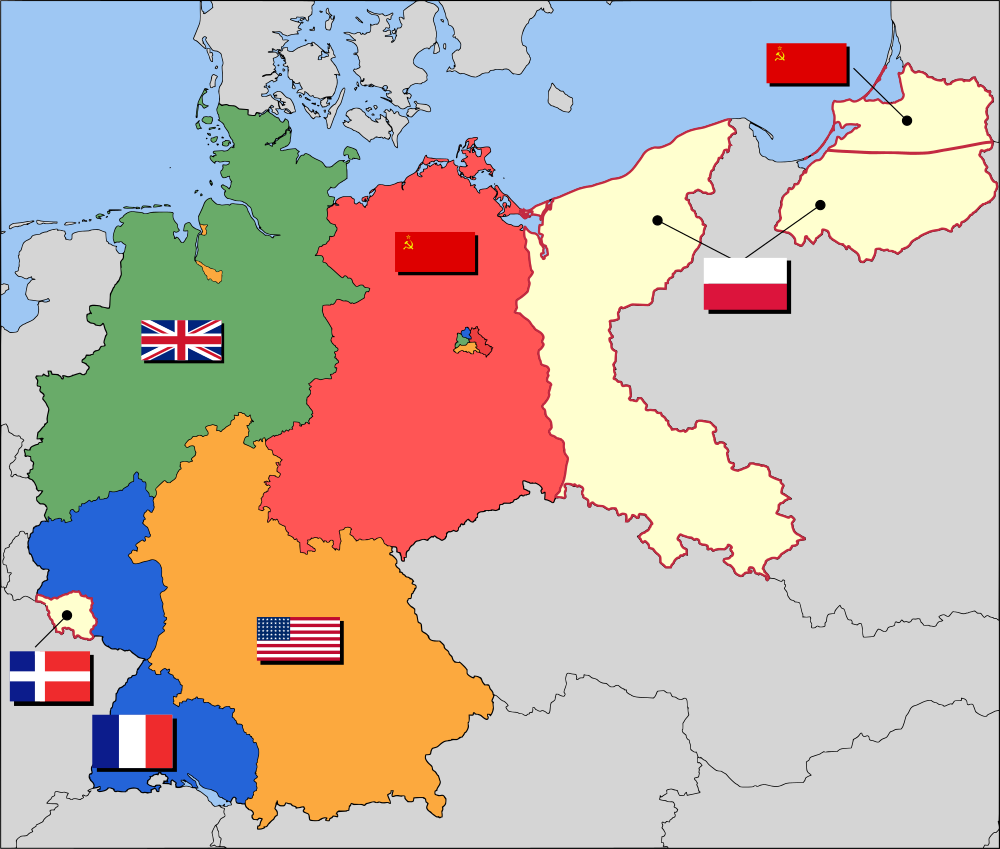

Столица Германии Берлин возник в первой половине ХIII века. С 1486 года город был столицей Бранденбурга (затем Пруссии), с 1871 года — Германии. С мая 1943 года по май 1945 года Берлин подвергся одним из самых разрушительных в мировой истории бомбежкам. На заключительном этапе Великой Отечественной войны (1941-1945) в Европе советские войска 2 мая 1945 года полностью овладели городом. После разгрома фашистской Германии территория Берлина была разделена на зоны оккупации: восточную — СССР и три западных — США, Великобритании и Франции. 24 июня 1948 года советские свойска начали блокаду Западного Берлина.

В 1948 году западные державы уполномочили глав земельных правительств в своих зонах оккупации созвать парламентский совет для разработки конституции и подготовки создания западногерманского государства. Его первое заседание прошло в Бонне 1 сентября 1948 года. Конституция была принята советом 8 мая 1949 года, а 23 мая была провозглашена Федеративная Республика Германия (ФРГ). В ответ в восточной части, контролируемой СССР, 7 октября 1949 года была провозглашена Германская Демократическая Республика (ГДР) и Берлин объявлен ее столицей.

Восточный Берлин занимал площадь 403 квадратных километра и был самым большим по численности населения городом Восточной Германии.

Западный Берлин занимал площадь 480 квадратных километров.

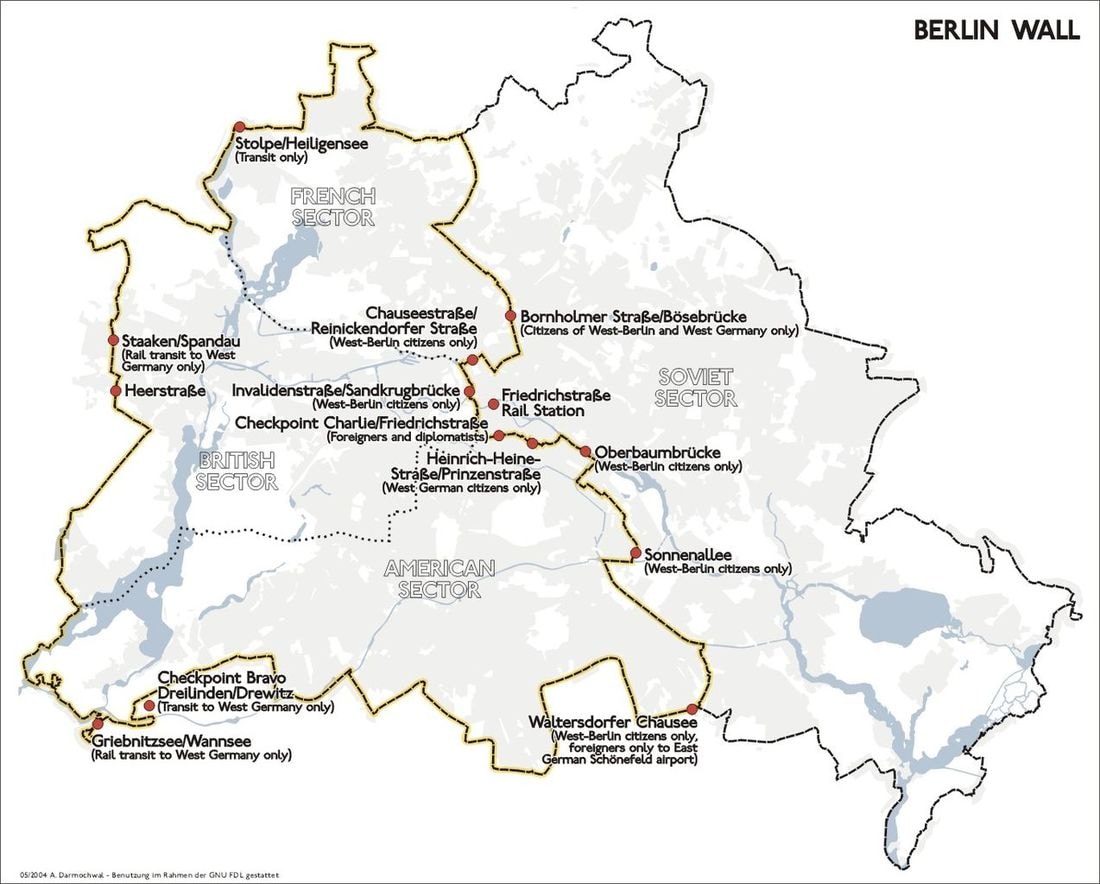

Поначалу граница между западной и восточной частью Берлина была открыта. Разделительная линия протяженностью 44,8 километров (общая протяженность границы Западного Берлина с ГДР составляла 164 километра) проходила прямо по улицам и домам, реке Шпрее, каналам. Официально действовали 81 уличный пропускной пункт, 13 переходов в метро и на городской железной дороге.

В 1957 году правительство Западной Германии во главе с Конрадом Аденауэром ввело в действие доктрину Хальштейна, которая предусматривала автоматический разрыв дипломатических отношений с любой страной, признавшей ГДР.

В ноябре 1958 года глава советского правительства Никита Хрущев обвинил западные державы в нарушении Потсдамских соглашений 1945 года и объявил об отмене Советским Союзом международного статуса Берлина. Советское правительство предложило превратить Западный Берлин в «демилитаризованный вольный город» и потребовало от США, Великобритании и Франции провести переговоры на эту тему в течении шести месяцев («Ультиматум Хрущева»). Западные державы ультиматум отклонили.

В августе 1960 года правительство ГДР ввело в действие ограничения на посещения гражданами ФРГ Восточного Берлина. В ответ Западная Германия отказалась от торгового соглашения между обеими частями страны, что ГДР расценила как «экономическую войну».

После длительных и трудных переговоров с 1 января 1961 года было введено в действие соглашение.

Ситуация усугубилась летом 1961 года. Экономическая политика ГДР, направленная на то, чтобы «догнать и перегнать ФРГ», и соответствующее увеличение производственных норм, хозяйственные трудности, насильственная коллективизация 1957-1960 годов, более высокий уровень оплаты труда в Западном Берлине побуждали тысячи граждан ГДР уезжать на Запад.

В 1949-1961 годы ГДР и Восточный Берлин покинуло почти 2,7 миллиона человек. Поток беженцев почти наполовину состоял из молодежи в возрасте до 25 лет. Ежедневно границы берлинских секторов пересекало в обоих направлениях около полумиллиона человек, которые могли сравнивать условия жизни тут и там. Только за один 1960 год на Запад переселилось около 200 тысяч человек.

На встрече генеральных секретарей компартий соцстран 5 августа 1961 года ГДР получила необходимое согласие восточноевропейских стран, а 7 августа на заседании политбюро Социалистической единой партии Германии (СЕПГ — восточногерманская компартия) было принято решение о закрытии границы ГДР с Западным Берлином и ФРГ. 12 августа соответствующее постановление было принято Советом министров ГДР.

Ранним утром 13 августа 1961 года на границе с Западным Берлином были установлены временные заграждения, а на улицах, соединяющих Восточный Берлин с Западным, разрыта булыжная мостовая. Силами подразделений народной и транспортной полиции, а также боевых рабочих дружин было прервано все транспортное сообщение на границах между секторами. Под строгой охраной пограничников ГДР восточноберлинские строители приступили к замене пограничных ограждений из колючей проволоки бетонными плитами и пустотелыми кирпичами. В комплекс пограничных укреплений были также включены и жилые здания на улице Бернауэр-штрассе (Bernauer Strasse), где тротуары стали теперь относиться к западноберлинскому району Веддинг (Wedding), а дома на южной стороне улицы — к восточноберлинскому району Миттэ (Mitte). Тогда правительство ГДР велело замуровать двери домов и окна нижних этажей — попадать в свои квартиры жильцы могли только через вход со двора, который относился к Восточному Берлину. Началась волна принудительного выселения людей из квартир не только на улице Бернауэр-штрассе, но и в других пограничных зонах.

Для жителей Западного Берлина, граждан ФРГ и иностранных граждан министерство внутренних дел ГДР установило семь уличных и один железнодорожный пункт для перехода через границу. Жителям Восточного Берлина и гражданам ГДР пересечение границы запрещалось.

С 1961 по 1989 год на многих отрезках границы Берлинская стена несколько раз перестраивалась. Сначала она была построена каменной, а потом была заменена железобетонной. В 1975 году началась последняя реконструкция стены. Стену построили из 45 тысяч бетонных блоков размером 3,6 на 1,5 метра, которые были закруглены сверху, чтобы затруднить побеги. За пределами города это переднее заграждение включало также металлические решетки.

К 1989 году общая протяженность Берлинской стены составляла 155 километров, внутригородская граница между Восточным и Западным Берлином — 43 километра, граница между Западным Берлином и ГДР (внешнее кольцо) — 112 километров. Ближняя к Западному Берлину, передняя бетонная заградительная стена достигала в высоту 3,6 метра. Она опоясывала весь западный сектор Берлина.

Бетонное ограждение тянулось на 106 километров, металлическое — на 66,5 километров, земляные рвы имели протяженность 105,5 километров, под напряжением находилось 127,5 километров. Около стены, как на границе, была сделана контрольно-следовая полоса.

Несмотря на жесткие меры против попыток «незаконного пересечения границы», люди продолжали бежать «через стену», используя канализационные трубы, технические средства, сооружая подкопы. За годы существования стены погибло около 100 человек, пытавшихся ее преодолеть.

Начавшиеся в конце 1980-х годов демократические перемены в жизни ГДР и других стран социалистического содружества предрешили судьбу стены. 9 ноября 1989 новое правительство ГДР объявило о беспрепятственном переходе из Восточного Берлина в Западный и свободном возвращении обратно. Около 2 миллионов жителей ГДР побывало в течение 10-12 ноября в Западном Берлине. Тут же началась стихийная разборка стены. Официальный демонтаж был произведен в январе 1990 года, часть стены была оставлена как памятник истории.

3 октября 1990 года после присоединения ГДР к ФРГ статус федеральной столицы в объединенной Германии перешел от Бонна к Берлину. В 2000 году из Бонна в Берлин переехало правительство.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Берлинская стена

Берлинская стена — самый известный символ холодной войны. Неполных три десятилетия, которые она простояла, бок о бок существовало два разных города, две разных идеологии, два разных мира. Рассказываем в блоге об одной из самых известных достопримечательностей столицы Германии.

Содержание

История

В 1949 году Германия была разделена между странами — победителями во Второй мировой войне. 23 мая 1949 года была провозглашена Федеративная Республика Германия (ФРГ), 7 октября того же года — Германская Демократическая Республика (ГДР).

До 1961 года между республиками не было физической границы и перемещение между двумя частями Берлина было свободным. Жители города посещали родственников на другой стороне, каждый день ездили на работу или учёбу. Ежедневный поток людей через 94 действующих пропускных пункта составлял 400 тыс. человек.

В 1957 году правительство Западной Германии ввело в действие доктрину, предусматривающую автоматический разрыв дипломатических отношений с любой страной, признавшей ГДР.

В ответ на это в ноябре 1958 года правительство Восточной Германии объявило об отмене международного статуса города. В результате Берлинского кризиса в августе 1960 года правительство ГДР ввело в действие ограничения на посещение гражданами ФРГ Восточного Берлина.

Ситуация усугубилась летом 1961 года, когда правительство ГДР поставило задачу догнать и перегнать ФРГ. В связи с этим были увеличены производственные нормы, усилилась насильственная коллективизация, а более высокая зарплата и лучшие условия труда побуждали всё больше людей на переселение в Западную Германию.

Правительство ГДР не собиралось мириться с сильнейшим оттоком молодого населения, поэтому 12 августа 1961 года Советом министров было принято постановление о закрытии границы между Восточным и Западным Берлином. Утром 13 августа на границе с ФРГ были установлены временные ограждения под охраной пограничников.

Подобная ситуация не могла сохраняться вечно, и 9 ноября 1989 года правительство ГДР объявило о свободном праве своих граждан на беспрепятственное пересечение границы. Дальнейшее существование стены потеряло свой смысл, и в течение нескольких месяцев она была разрушена до основания. Сохранились лишь некоторые небольшие участки в качестве памятника прошедшей эпохи холодной войны.

Архитектура

Берлинская стена строилась как фортификационное укрепление, служившее в качестве государственной границы между социалистической и капиталистической частями города. К 1989 году её длина составляла 155 км.

Стена включала в себя блоки с закруглённым навершием, за которое нельзя ухватиться.

Стена состояла из 45 тыс. блоков размером 3,6 на 1,5 м. В период с 1961 по 1989 год на большинстве участков она несколько раз перестраивалась.

Стена включала в себя блоки с закруглённым навершием, за которое нельзя ухватиться, заграждения из перевитой колючей проволоки, противотанковые ежи и металлические заграждения под напряжением. Стена хорошо освещалась в тёмное время суток и постоянно патрулировалась восточногерманскими пограничниками.

После разрушения стены в 1989 году осталось лишь несколько отрезков, самый длинный из которых составляет 1,3 км.

Как добраться

Время работы и стоимость

Бесплатно в любое время суток.

Интересные факты

Картина Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви». Фото: turtix/Shutterstock

Берлин стал точкой соприкосновения двух враждующих сторон. За Берлинской стеной стоит множество разрушенных семей, сотни поломанных судеб. Она прочно закрепилась в истории города и мира в целом. Каждый, кто собирается посетить столицу Германии, должен увидеть Берлинскую стену и осознать, через какие трудности пришлось пройти людям.

Берлинская стена: два города, два мира, две Европы

13 августа 1961 года началось сооружение Берлинской стены — главного символа «холодной войны» и разделения Германии

Берлинская стена стала самым известным в мире символом холодной войны, а ее разрушение закономерно превратилось в символ развала коммунистического союза восточноевропейских государств. За неполных три десятка лет своего существования Берлинская стена обросла множеством мифов: число погибших исчисляли сотнями, она считалась непреодолимой, а тех, кому удавалось вырваться в Западный Берлин, полагали инженерными гениями. В действительности документы подтверждают только 140 случаев гибели при попытках преодолеть Берлинскую стену, тогда как успешные побеги фиксировались чаще — более 5000 раз. И большинство из побегов были результатом скорее усердия и огромного желания оказаться на Западе, чем проявлением инженерного гения. Он-то как раз создал ту самую Стену, за которой три десятилетия на территории социалистической ГДР бок о бок с ее столицей существовал капиталистический Западный Берлин.

Оцепление из восточногерманских солдат возле Бранденбургских ворот в первый день строительства Берлинской стены 13 августа 1961 года

Два мира — два Берлина

Появление Западного Берлина стало результатом выполнения союзнических договоренностей об оккупационных зонах в Германии. Несмотря на то, что столицу третьего рейха взяла штурмом Красная Армия, причем без всякой поддержки союзников, город после победы разделили на четыре зоны оккупации: советскую, британскую, американскую и французскую. И, как три зоны оккупации Германии превратились в Тризонию, на основе которой 23 мая 1948 года была провозглашена ФРГ, так из трех западных берлинских зон родился Западный Берлин.

Это было уникальное образование: в сердце провозглашенной 7 октября 1949 года ГДР появился анклав, политика которого определялась даже не в западногерманской столице — Бонне, а гораздо дальше. Снабжение западноберлинской территории шло за счет бывших стран-оккупантов, и Восточной Германии приходилось не просто мириться с этим, но и охранять специальные транспортные коридоры, предназначенные для этой цели.

Солдаты Национальной народной армии ГДР охраняют участок границы с Западным Берлином, на котором идет строительство первой части Берлинской стены, 23 ноября 1961 года

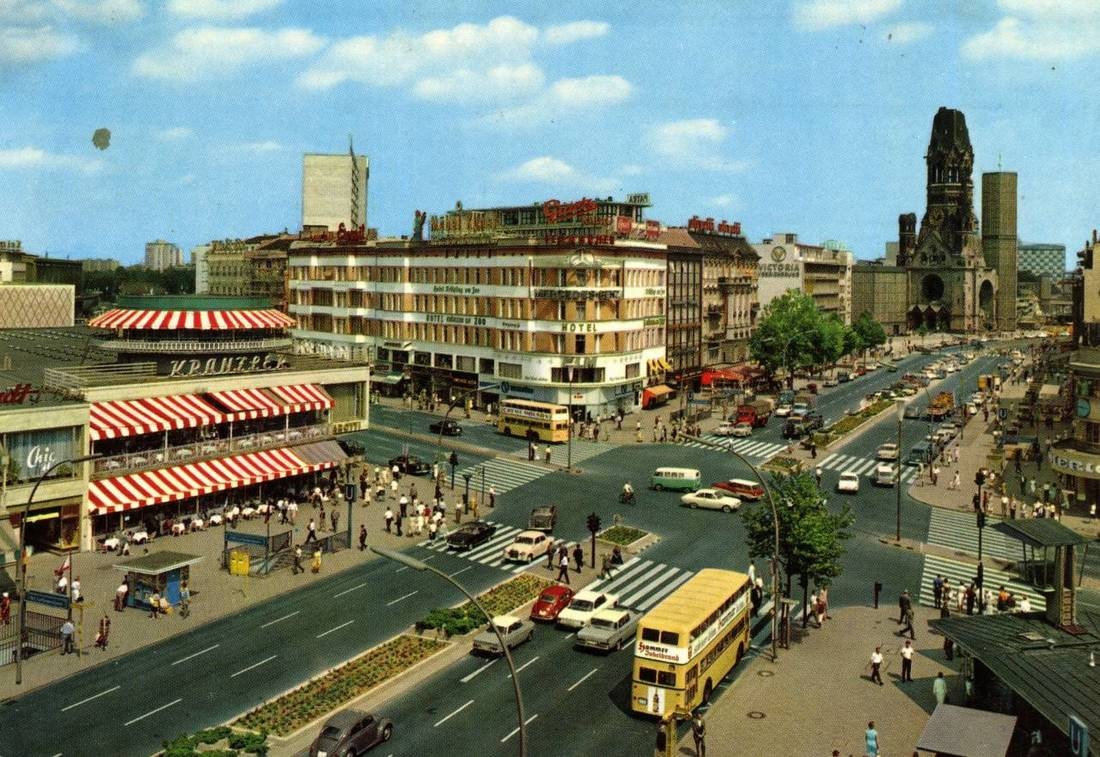

Но идеологические и политические противоречия, разделившие Германию, не могли окончательно разделить берлинцев, многие из которых имели родственников по ту или эту стороны границы или ездили на работу из одного Берлина в другой. И хотя они не могли делать это совершенно свободно, все-таки возможностей для таких перемещений было достаточно: ежедневно через 94 пропускных пункта (81 уличный и 13 в метро и на городской железной дороге) границу между двумя Берлинами пересекали в среднем 400 тысяч человек.

Учиться на Востоке и работать на Западе

Традиционной причиной, по которой власти ГДР в конце концов приняли решение возвести Берлинскую стену, называют постепенно увеличивавшиеся масштабы бегства подготовленных специалистов из Восточной Германии. Для них возможность свободного выезда в Западный Берлин была фактически открытой дорогой к переселению в ФРГ. Конечно, восточногерманские власти такая ситуация не могла устраивать. И дело было даже не в идеологии, хотя она занимала существенное место в западноберлинском вопросе. ГДР, в которой высшее и среднее специальное образование были бесплатными, регулярно лишалась существенной части высококлассных подготовленных специалистов. Многие жители Восточного Берлина и вообще Восточной Германии стремились стать инженерами, врачами, строителями и так далее за счет бюджета ГДР, но устроиться работать в Западном Берлине, где платили существенно больше.

Жители Западного Берлина смотрят через только-только появившуюся Берлинскую стену на восточный сектор города, 1961 год

Но возможность постоянно сравнивать два образа жизни некогда единой страны, конечно, тоже поддерживала стремление молодых немцев (а именно они составляли существенную часть постоянно перемещавшихся через границу Западного Берлина) к переселению на Запад. Постепенно усиливавшееся влияние Штази на повседневную жизнь в ГДР, жесткий идеологический контроль, ухудшение условий работы — все это заставляло жителей Восточного Берлина и переехавших в столицу немцев налаживать контакты в Западном Берлине и стремиться перебраться туда сначала на работу, а потом и навсегда.

Особенно активным этот процесс стал в конце 1950-х и начале 1960-х годов, когда руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт объявил экономический курс на преодоление разрыва между двумя Германиями и достижение превосходства восточногерманской экономики над западногерманской. Для страны это означало повышение производственных норм и быстрое расширение процесса коллективизации, который зачастую центральная власть проводила весьма жесткими методами. Немцы, имевшие возможность сопоставить условия жизни там и тут, ответили на это всплеском берлинской эмиграции, и тем самым спровоцировали окончательное решение о постройке Берлинской стены. Восточная Германия не собиралась мириться с потерей экономически активного населения и совершенно не намерена была давать остальным своим гражданам возможность увидеть, как можно жить иначе.

Жители Западного Берлина смотрят на Берлинскую стену, середина 1960-х

Независимость против недоступности

Был и еще один фактор, ускоривший возведение Стены, — конфликт между бывшими союзниками, а теперь противниками в холодной войне по поводу политического статуса Западного Берлина. Последнюю попытку урегулировать этот вопрос в 1958 году предпринял советский лидер Никита Хрущев, который выдвинул западным странам ультиматум с требованием проведения в течение полугода переговоров о статусе западной части германской столицы. Советское правительство предлагало придать Западному Берлину статус вольного демилитаризованного города, который бы управлялся независимой гражданской администрацией, а не оккупационными властями. Но поддержки на Западе эта идея не получила: там обоснованно опасались, что независимая администрация быстро потеряет сначала экономический, а потом и политический контроль над территорией, которая вскоре без всяких проблем сольется с остальной Восточной Германией.

Берлинская стена в районе Бранденбургских ворот, середина 1960-х годов

В течение двух дней власти Восточной Германии держали на границе вокруг Западного Берлина плотное оцепление, за спинами которого постепенно появлялись все новые и новые витки колючей проволоки. А два дня спустя, 15 августа под охраной все тех же пограничников и солдат на месте «колючки» начали появляться первые участки стены из бетонных блоков.

Так называемая «полоса смерти» Берлинской стены. Хорошо виден последний рубеж ограждения — бетонный забор на границе с Западным Берлином, по верху которого идет закругленный бордюр, не позволяющий зацепиться, и дорожка для патрулирования перед ним

155 километров раздора

Общая длина Стены составляла 155 километров, из которых только 43 км проходили по территории собственно Берлина, а остальные приходились на пригороды. Те, кто никогда не видел Берлинскую стену, представляют ее себе в виде бесконечного бетонного забора с колючей проволокой наверху. В действительности Стена представляла собой сложное инженерно-фортификационное заграждение, включавшее и участки из бетонных блоков с закругленным навершием (чтобы никто не мог зацепиться за стенку и преодолеть ее), и заграждения из перевитой колючей проволоки, и участки металлического забора. Но непреодолимой или почти непреодолимой Берлинскую стену делали не сами заборы, а то пространство между ними, которое патрулировалось восточногерманскими пограничниками: с контрольно-следовой полосой, металлическими противотанковыми «ежами», яркими фонарями и участками колючей проволоки под напряжением.

Конечно, такой сложной структура Стены была не везде, а только на самых «побегоопасных» участках. Но в целом несанкционированное проникновение на западноберлинскую территорию стало почти невозможным. Тем, кто получал соответствующие разрешения, требовалось пройти через один из тринадцати контрольно-пропускных пунктов (к 1989 году из них действовали только три) и через них же вернуться назад, поскольку правом проживания на территории Западного Берлина восточные немцы не обладали.

Восточногерманские солдаты патрулируют границу с Западным Берлином незадолго до начала строительства Берлинской стены

Проще всего приходилось пенсионерам ГДР: они обладали правом свободного перемещения между частями Берлина. И это еще раз подтверждает версию о том, что важнейшей причиной для строительства Берлинской стены стали все-таки экономические, а не идеологические мотивы.

Как только появилась Стена, начались и побеги через нее. Жители ГДР не собирались мириться с невозможностью отправиться за лучшей жизнью. Первым беглецом стал 19-летний пограничник Конрад Шуман, который перепрыгнул через колючую проволоку днем 15 августа 1961 года. С того дня и до падения Берлинской стены через нее сумели перебраться тысячи человек, причем далеко не все из них шли с востока на запад — были и такие, кто шел с запада на восток. По ним, в отличие от беглецов из ГДР, восточногерманские пограничники не имели права открывать огонь, а всячески способствовали таким перебежчикам.

Вид на укрепленный участок Берлинской стены в городской черте со стороны Западного Берлина

Те же, кто стремился в Западный Берлин, рисковали не только свободой, но и жизнью: приказ прямо требовал от пограничников ГДР открывать огонь на поражение по всякому, кто рвался на Запад. По разным данным, число таких жертв может составлять от 140 (подтвержденные документально случаи гибели) до 1300 человек, еще около двухсот были ранены. Свыше 3000 перебежчиков были задержаны и получили тюремные сроки: в уголовном законодательстве Восточной Германии существовала отдельная статья, предусматривавшая наказание за попытку бегства из страны.

И все-таки гораздо больше перебежчиков сумели воплотить свою мечту и перебраться в Западный Берлин. Число успешных побегов через Берлинскую стену составляет 5075.

Демонтаж секции Берлинской стены возле Бранденбургских ворот, 21 декабря 1989 года

А 9 ноября 1989 года «перебежчиками» стали все жители Восточной Германии: правительство ГДР приняло решение о свободном праве граждан на выезд, и Стена потеряла свой смысл. В течение нескольких месяцев ее разрушили до основания, сохранив лишь некоторые небольшие участки в качестве памятников эпохе холодной войны, одним из самых ярких символов которой и была Берлинская стена.

Великая Берлинская стена: как в Германии построили, а затем снесли главный символ холодной войны

Всего через несколько дней все прогрессивное человечество, а особенно его немецкая часть, наверняка будет праздновать знаковый юбилей. Вечером 9 ноября 1989 года по телевидению ГДР объявили, что власти собираются открыть границу с другой, капиталистической Германией. Десятки тысяч жителей Восточного Берлина собрались у прежде практически неприступного барьера, разделявшего два мира, две системы. Тот самый занавес холодной войны на самом деле был вовсе не железным, а бетонным, с колючей проволокой, вышками автоматчиков и контрольно-следовой полосой. Если сейчас президент Дональд Трамп пытается строить свою «Стену», чтобы отгородить США от нежелательных, с его точки зрения, гостей, то в самом начале 1960-х руководство Германской Демократической Республики, наоборот, построило стену, чтобы не дать сбежать всему населению страны на вожделенный запад. Тридцать лет назад этот рубеж, чьими жертвами стали десятки и сотни людей, вся вина которых заключалась лишь в желании лучшей жизни, наконец-то пал. Onliner рассказывает, зачем появилась Берлинская стена и как ветер перемен ее снес.

Разделенная страна

Берлинская стена стала, возможно, главным материальным символом холодной войны именно потому, что была целиком и полностью ее порождением. Побежденная Германия превратилась в основную арену противостояния бывших союзников по антигитлеровской коалиции. Через месяц после капитуляции Третьего рейха в подтверждение решений Ялтинской конференции февраля 1945 года его территория была разделена на четыре зоны оккупации. Такая же участь постигла и столицу страны Берлин: в нем также появилось четыре сектора для каждого из государств-победителей (в их число, помимо СССР, США и Великобритании, была включена и Франция). Делили Германию еще державы, объединенные общей целью, но вскоре отношения между ними, а точнее между СССР и представителями «западного мира», стали стремительно портиться. При этом отказываться от своей немецкой доли в пользу противника никто из них намерен не был. Каждая сторона первоначально рассчитывала полностью поставить Германию под свой контроль.

Уже в 1946 году свои зоны оккупации (и берлинские сектора) объединили США и Великобритания (получившееся образование назвали «Бизонией», но не в честь бизонов, а от латинского bi — «два»). В 1948-м к ним присоединилась Франция (итог — «Тризония»), а еще спустя год процессы политического и экономического размежевания с Советским Союзом привели к неизбежному. 23 мая 1949 года западные державы в одностороннем порядке объявили о создании на территории «Тризонии» нового государства — так появилась Федеративная Республика Германия (ФРГ). При этом в конституции ФРГ было официально закреплено стремление в дальнейшем включить в ее состав и советскую зону оккупации.

Однако при всем этом формальном и фактическом образовании двух отдельных стран с двумя правительствами и двумя противоположными экономическими системами еще три года граница между ними оставалась фактически прозрачной. То есть любой немец при желании мог спокойно пересечь демаркационную линию между ФРГ и ГДР и внезапно из социализма оказаться в капитализме (в редких случаях, конечно, бывали и обратные истории). Лишь в 1952 году по личному ценному указанию Сталина это недоразумение принялись исправлять: демаркационная линия, по сути, существовавшая лишь на картах, начала превращаться в полноценную границу, отгородившую самый справедливый из миров от идеологических врагов со всеми их соблазнами.

При этом главный парадокс все же остался. На территории ГДР по-прежнему существовал Западный Берлин, три союзнических сектора, и СССР был обязан согласно потсдамским соглашениям обеспечивать свободный доступ туда из ФРГ.

Это было что-то невероятное. Посреди страны, расположенной на передовой соцлагеря, находился эксклав капиталистического противника, куда, в принципе, мог попасть абсолютно любой восточный немец. Система общественного транспорта была по-прежнему единой, то есть какой-нибудь условный Франц мог выйти из своей квартиры на Карл-Маркс-аллее, парадной магистрали Восточного Берлина, сесть в обычное метро, проехать несколько станций и выйти на Курфюрстендамм, улице-витрине Берлина Западного. Более того, этот же Франц мог запросто поехать в западноберлинский аэропорт Темпельхоф, купить билет на самолет и улететь в ФРГ, что было уже и вовсе возмутительно и лишало границу всякого смысла.

Руководство ГДР вынужденно мирилось с таким положением вещей, пока строило новый железнодорожный обход Западного Берлина. Закрыть транзитное движение своих поездов через сектора союзников социалистическая Германия позволить себе не могла, но как только долгожданная объездная магистраль была готова, либеральничать немецкие коммунисты перестали.

«Антифашистский оборонительный вал»

Под мудрым руководством Вальтера Ульбрихта и Вильгельма Пика ГДР принялась строить классическую модель социализма с государственными предприятиями и колхозами. В ФРГ Конрад Аденауэр и Людвиг Эрхард выбрали тупиковый (по мнению коммунистов, конечно) путь капитализма, но почему-то достигли на нем впечатляющих успехов. За исторически мизерный срок — к концу 1950-х — экономика Западной Германии вновь стала крупнейшей в Европе (притом что значительная часть территории страны оказалась в составе ГДР). Восточные немцы видели это Wirtschaftswunder («экономическое чудо») и все понимали. К 1961 году прогрессивное немецкое государство рабочих и крестьян покинуло в направлении ФРГ 3,5 млн человек, около 20% его населения, и это были в массе своей самые лучшие кадры из числа инженерно-технических работников, врачей, преподавателей, квалифицированных рабочих. Туда же (с 1952 года в основном через Западный Берлин) уезжало и много молодежи. «Утечка мозгов» принимала катастрофический характер: в 1959 году ГДР покинуло 144 тыс. человек, в 1960-м — уже 199 тыс., а за семь месяцев 1961-го — 207 тыс. восточных немцев. Естественно, руководство партии и правительства терпеть это намерено не было. Вдобавок Берлин стал шпионской столицей Европы. Градус противостояния между СССР и капиталистическими странами после мая 1960 года, когда в небе около Свердловска был сбит американский самолет U-2 с Фрэнсисом Гэри Пауэрсом за штурвалом, последовательно нарастал.

Как только изоляция Западного Берлина стала технически возможной, в Москве была получена соответствующая санкция, и тот самый день совершенно неожиданно для мирных жителей города настал.

Приказ об изоляции Западного Берлина Вальтер Ульбрихт, первый секретарь ЦК СЕПГ, подписал в субботу, 12 августа 1961 года, и сразу после полуночи на границах американского, британского и французского секторов начало появляться оцепление из военных и членов добровольных «боевых групп» восточногерманских предприятий. Воскресным утром жители города, по своему обыкновению хотевшие отправиться в социалистическую или капиталистическую часть Берлина, сделать это уже не смогли. Перекрыты оказались и привычные средства транспорта: S-Bahn (городская железная дорога) и U-Bahn (метро).

Первоначально созданное ограждение было достаточно символичным: вдоль демаркационной линии просто положили спирали колючей проволоки. Иногда границу формировали обычные дома. В эти первые дни некоторые восточные берлинцы еще смогли убежать на запад. Самым известным стал пример 19-летнего Ханса Конрада Шумана. 15 августа 1961 года он заступил в оцепление периметра Западного Берлина и, улучив удобный момент, просто перепрыгнул созданное из проволоки заграждение, после чего бросился к стоявшему неподалеку полицейскому автомобилю. Находившийся в этот момент с западной стороны фотограф не растерялся и снял весь процесс. Вскоре эти кадры прославились как символ наступления новой эпохи.