памятник на косовом поле

Газиместан

Газиместан (серб. Газиместан) — название памятника, посвященного битве на Косовом поле 1389 г.

Содержание

История [ править ]

15 июня 1389 года войска Оттоманской империи в своём завоевании Балкан сошлись с войском сербского альянса, в которое кроме сербов входили войска Боснии и других. Сербскими войсками командовал князь Лазарь, турецкими ‒ султан Мурад I.

По преданию, в ночь перед битвой князю Лазарю явился ангел и спросил его, что он выбирает — «царствие земное», то есть победу над турками и благополучие Сербии (но только пока он сам будет жить на земле) или мученичество ради Царствия Небесного (а также обещание, что сербский народ до конца времён останется православным). На что князь Лазарь ответил: «Земное царство — на миг, а Небесное Царство — навек» («Земаљско је за малена царство, а Небеско увек и довека»).

Косовская битва и сейчас играет значительную роль в сербском фольклоре, князь Лазарь и Милош Обилич почитаются как святые Сербской православной церковью.

Святые [ править ]

Святыни [ править ]

Монумент представляет собой средневековую башню, построенную на холме, с которого можно видеть место битвы ‒ Косово поле. На памятнике написан текст Косовской клятвы, данной князем Лазарем перед битвой:

Кто есть серб и сербского кто рода / Кто от сербской крови и колена / И на поле Косово не выйдет, / Пусть вовек не знает он потомства, / Женского потомства и мужского! / Пусть ничто ему не уродится ‒ / Ни вино, ни белая пшеница, / Пусть погибнет всё его колено!

В двух километрах на северо-запад от памятника, по другую сторону от трассы M2, находится могила османского султана Мурада I, погибшего в битве.

Престольные праздники [ править ]

Видовдан можно назвать главным праздником Сербии. Но при этом он не похож ни на какой другой. Особые торжества проходят на самом Косовом поле, на Газиместане, на Видовдан (День св. Вита). Ежегодно в этот день здесь собирается множество сербов практически со всех концов света и совершается заупокойное поминовение.

Как добраться [ править ]

Комплекс находится в 6-7 километрах на северо-восток от действительного места битвы, известного как Косово поле, в 5 километрах на северо-запад от Приштины, рядом с автомагистралью Приштина — Косовска-Митровица.

Сербы открыли памятник князю Лазарю в Косовской Митровице, албанцы против

БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Памятник предводителю сербского войска князю Лазарю открыли в Косовской Митровице в годовщину боя на Косовом поле 1389 года. Албанские политики заявили, что это приведет к росту межнационального напряжения в крае, передает во вторник информационный портал Kossev.

Восьмиметровую бронзовую статую предводителя сербской армии, задержавшей ценой собственной жизни продвижение турок-османов на Балканы 28 июня 1389 года, открыл во вторник в северной части Косовской Митровицы директор канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич при участии епископа Рашко-Призренского Теодосия и местных сербов. Князь, канонизированный Сербской православной церковью как святой великомученик, указывает рукой в сторону Косова поля, где произошла битва в четырнадцатом веке.

«Наш народ не существовал бы, если бы не глядел в прошлое и через всю свою новую историю не строил будущее на основах старой славы — с Косово на устах и в сердце… Лазарь здесь остается, и сербы здесь остаются», — цитирует директора канцелярия по КиМ.

Албанский политик из Косовской Митровицы Халит Берани считает, что установка памятника приведет к росту сербско-албанской напряженности, и «на севере края больше нет никаких признаков существования (самопровозглашенного) государства Косово». Градоначальник южной, албанской части города Агим Бахтири также выступил против памятника князю Лазарю.

«Памятники, которые устанавливают мертвым из прошлых веков, не могут вернуть живых на Косово, тем более, когда память возвращается как национальный страх», — приводит слова Бахтири Kossev.

Лидер оппозиционного властям самопровозглашенной республики Косово Альянса за будущее Косово и бывший полевой командир албанских сепаратистов Рамуш Харадинай предложил установить памятник погибшим в бое на Косовом поле албанским воинам.

«Албанское войско в то время было частью коалиции балканских народов на Косово и защитой западной цивилизации, многие из его рядов пали в бое на Косово. В честь и в память того войска предлагаю установить памятник в районе, где он произошел», — заявил Харадинай.

На месте боя на Косовом поле уже находится сербский памятник – Газиместан, куда каждый год 28 июня, на православный праздник Видовдан, съезжаются сербы. В последние годы такие поездки сопровождаются инцидентами между ними и албанцами. Во вторник полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила, что один из микроавтобусов перевозивших сербов неизвестные забросали камнями, в два других автомобиля бросили бутылки с зажигательной смесью, обошлось без пострадавших. «Празднование на самом Газиместане прошло без инцидентов, в нем участвовали до 1,5 тысяч человек», — уточнила косовская полиция.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

Сербская Голгофа. Битва на Косовом поле, 1389 (8 фото)

В истории Сербии, пожалуй, нет события более героического и более окутанного мифами, чем битва на Косовом поле. В середине XIV века Сербская держава претендовала на византийское наследство, а теперь сербы были вынуждены бороться за свою независимость на ближних рубежах, пытаясь отразить вторжение турецкого султана Мурада, который был скорее готов дать себя заколоть, чем отступить, ведь натиск осман на Балканы только начинался и султан был голоден до новых завоеваний. Сербский князь Лазарь тоже был не робкого десятка и отказывался преклонить голову перед “сарацином” – такой головы и лишиться не жалко. О гибели сербской государственности, о том, как народная молва оборачивает события до неузнаваемости и о том, почему Видовдан такой важный для каждого серба день

Стефан IV Душан и его империя (пунктиром выделена территория современной Сербии).

С мечтой об империи

В середине XIV века Сербия была настоящей региональной сверхдержавой, занимая обширные территории на Балканах и в Подунавье и даже угрожая независимости некогда могущественной Византийской империи, вассалами которой сербские государи были на протяжении всего XII века. Но обо всём по порядку.

Основатель сербской династии Неманичей, великий жупан Рашки (область в восточной Сербии) Стефан Неманя сумел в конце XII века добиться независимости от Византии, объединив под своей властью сербские территории на Балканах. При преемниках Стефана I Сербия добилась статуса королевства (первым королём Сербии в 1217 году стал сын Немани Стефан II Первовенчанный), автокефалии Церкви (1219) и продолжила расширять свою территорию за счёт византийских владений и менее расторопных соседей.

В правление Стефана IV Душана (1331−1355) Сербская держава достигает своего наивысшего расцвета. Душан стремился объединить под своей властью южнославянские и византийские земли, претендуя на наследие Восточной империи, чьё могущество давно кануло в лету. В 1346 году он короновался как царь сербов и греков, основанного им Греко-Сербского царства. Это был период наивысшего расцвета сербской государственности: в стране распространилась византийская культура, были кодифицированы законы, чеканилась серебряная монета, основывались новые города и монастыри, была основана сербская патриархия, а к слову царя прислушивались други и недруги.

После неожиданной смерти Душана Сильного в 1355 году, его империя стала стремительно распадаться. Страну раздирали междоусобицы, греческие окраины быстро отделились от славянского центра. Очень скоро на месте единой державы оказалось множество мелких владений — даже сама Сербия была поделена между кланами влиятельных феодалов. А на разделённую сербскую державу уже обратил свой взор куда как более могущественный правитель, чем византийский император, кичившийся своей славной историей, но сохранявший лишь тень былой силы, или венгерский король, с которым успешно воевал почивший Душан. На богатые земли Фракии, Греции и Сербии алчно взирал турецкий владыка Мурад I.

Приемник Душана Великого — Стефан Урош V тщетно пытался сохранить империю отца. Бесконечные интриги вельмож (и даже собственной матери), неудачные войны с претендентами и стремительное продвижение турок на Балканы поставили крест на идее единого греко-сербского царства. Осенью 1371 года владетели приграничных к османским территориям княжеств Вукашин, добившийся титула короля и ставший соправителем Уроша V, и Углеша Мрняевичи были разгромлены турками в битве на реке Марице недалеко от Адрианополя. В том же 1371 году умер не оставив наследников Стефан V — единственный, кто мог хотя бы формально сплотить воедино сербскую державу. Для Сербии наступали мрачные времена.

После победы на Марице османы заняли Македонию и часть Сербии, приведя под свою руку местных владетелей. Очередь оставалась за северными землями бывшей Сербской державы, государи которой вместо консолидации перед лицом могучего врага продолжали воевать друг с другом. Вскоре самой заметной фигурой здесь стал сербский князь Лазарь Хребелянович.

В течение 1370-х князю удалось победить или примириться с наиболее влиятельными соперниками, существенно расширив зону своего влияния, в том числе захватив богатые месторождения серебра — Рудник и Ново Брдо (в балканских рудниках добывали до 1/3 всего золота и серебра Европы). Впрочем, о восстановлении империи Душана мечтать не приходилось — под контролем Лазаря находилась едва ли четверть от прежней греко-сербской державы, далеко не все даже собственно сербские области признавали верховенство князя.

Карта Балкан в 1370-х. Сербия показана единой, однако в действительности она была разделена на 5 крупных владений.

С другой стороны, самую активную поддержку Лазарю оказывала сербская церковь, ведь благодаря его стараниям византийский патриарх снял анафему, наложенную на Сербию после провозглашения сербского митрополита патриархом, и даже согласился признать сербский патриархат. Неудивительно, что именно в князе Лазаре балканские народы видели того, кто может противостоять турецкой экспансии на полуострове и остановить полчища грозного Мурада. Столица Лазаря город Крушевац стал центром сплочения антиосманских сил. Предстояла решительная схватка.

Начало войны. Лазарь собирает силы

Поводом к войне с султаном послужили взятие турками Софии и оккупация древнего сербского города Ниша. Тем более, что князь Лазарь с опаской смотрел на всё возрастающее влияние османов в регионе, как местные правители активно нанимаются к ним на службу, пополняя и без того многочисленное султанское войско. Стало понятно, что князю придётся или покориться Мураду, или пойти на него войной, ведь положение ухудшалось день ото дня. Сербский князь призвал соседей консолидировать усилия в борьбе с османами, однако, откликнулись далеко не все. Болгарский правитель попытался было соединиться с Лазарем, однако Мурад решительными действиями опередил его, разбил и заставил выйти из альянса. Сербскому князю приходилось рассчитывать лишь на местные силы. Летом 1389 года противники встретились на Косовом поле, неподалёку от Приштины. Кто же были эти противники?

Помимо собственно княжеских контингентов, помощь Лазарю оказал Твртко I — боснийский бан, короновавший себя королём Сербии и Боснии под именем Стефан (имя считалось королевским, и Твртко старался, таким образом, легитимизировать свою власть). Ещё одним государём, сражавшимся на стороне Лазаря, был Вук Бранкович, на территориях которого и произошло сражение. И хотя позднейшая сербская традиция представляет его как предателя благодаря которому Мураду удалось одержать верх, нет никаких оснований причислять его к перебежчикам или изменникам, тем более, что и после Косова поля он продолжил действовать против турок.

Войско сербов ограничивался лишь местными силами: ни венгры, ни болгары, ни другие европейцы не присоединились к войску князя Лазаря, вопреки утверждениям поздних турецких хроник, стремившихся преподнести Косовскую битву как победу над сонмом неверных и торжество ислама. Более того, венгерский король Сигизмунд сам собирался вторгнуться в Боснию летом 1389 года, намереваясь взять реванш у Твртко I за прошлые поражения.

Мурад и Лазарь Хребелянович

Султан Мурад также выступил против непокорных сербских князей не один, тем более что турки формально не имели общей границы территориями Лазаря или Вука Бранковича: между противниками лежала полоса вассальных турецких владений, образованных после побед Мурада над сербами и болгарами. К султану примкнули его сербские, балканские и греческие вассалы, в том числе албанцы, надолго ставшие верными слугами султана и опорой турок в регионе (впрочем, это больше относится к XVI веку, когда албанцы стали активно принимать ислам и пользовались всеми привилегиями наравне с турками). Определение состава противоборствующих армий представляет определённые трудности, так как в позднейших хрониках и летописях распространилось такое количество мифов, что «докопаться» до истины становится трудно.

Силы сторон. Мифы и реальность

Ещё плачевнее обстоит дело с определением численности контингентов, которые собрались на Косовом поле летом 1389 года. Средневековые источники пестрят громкими цифрами, которым, однако, не стоит доверять безоговорочно. Так участник Никопольского похода 1396 года, французский рыцарь Филипп Мессьер утверждал, что при Косовом поле пало не меньше 20 000 воинов, что вряд ли соответствует действительности. Для сравнения, в Никопольском сражении, куда как более представительном с точки зрения состава участников, в общей сложности принимало участие «всего лишь» 30 000 тысяч человек — цифра для Средних веков внушительная.

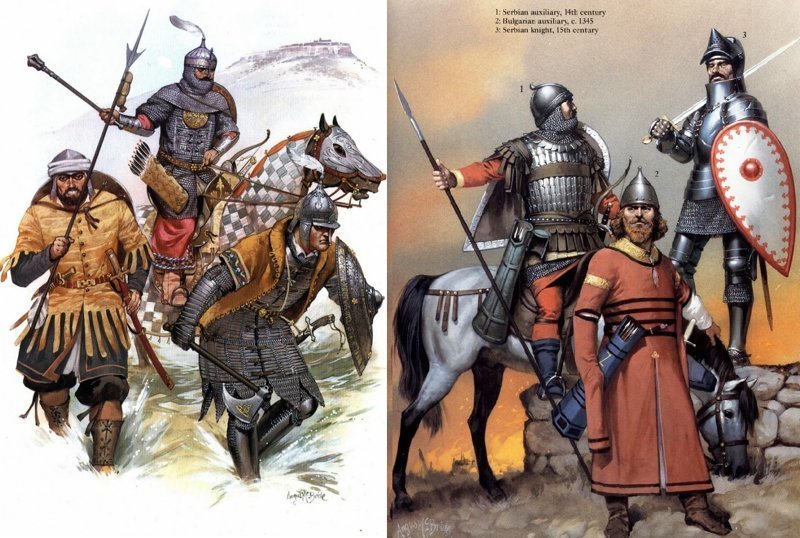

Турецкие и балканские воины. Конец XIV — начало XVвв.

Позднейшие хронисты пошли ещё дальше: в книгах появились сообщения о 100 000 сербов и 300 000 турок, собравшихся при Косовом поле. Размах больше соответствующий войнам Новейшего времени, чем неорганизованному, с точки зрения современных армий, Средневековью. Так описывает численность турецкой армии сербский фольклор: Если б стало наше войско солью, // Плов турецкий был бы недосолен. (из песни «Разговор Милоша Облича с Иваном Косанчичем»). Поэтично, но к реальности отношения не имеет.

На самом деле численность турецкой армии, вероятно, не превышала 15 тысяч, сербские владетели собрали около 10 тысяч воинов (цифры даются без учёта нестроевых и обозных слуг, число которых в XIV веке вполне могло превосходить число комбатантов).

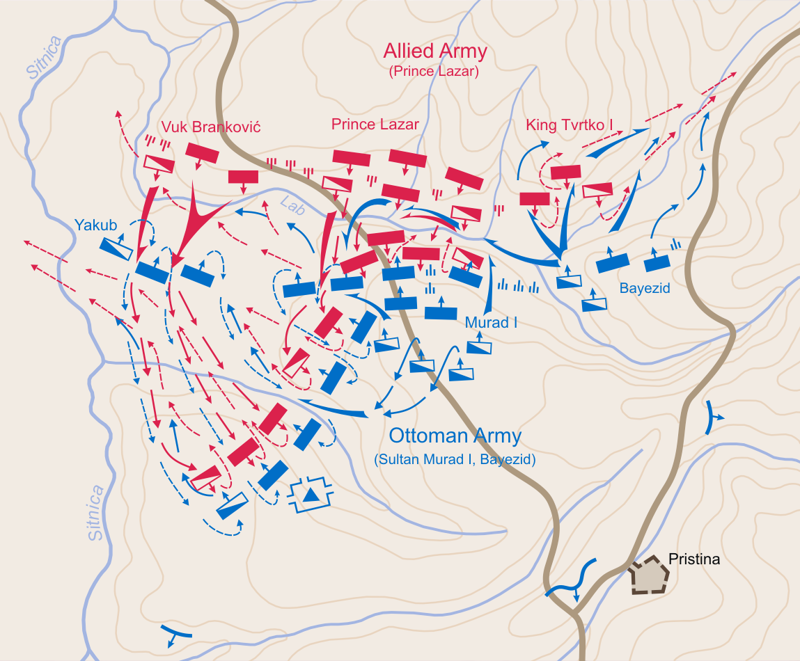

Место сражения было выбрано не случайно: всхолмлённая равнина неподалёку от Приштины, ограниченная с флангов реками, позволяла несколько нивелировать численное превосходство турецкой армии, упреждая охват сербов с обеих сторон. Отсюда открывалась дорога на север, в земли князя Лазаря и к Дунаю и на восток, в земли Вука Бранковича, на Боснию и к берегам Адриатики.

Армии противников встретились 15 июня 1389 года — в день святого Вита или Видовдан, как его называют в Сербии. Мученик Вит один из самых почитаемых в Сербии святых, в этот день в 1389 году ему возносились молитвы о даровании сербам победы над неверными сарацинами. Что же случилось тем летним днём?

Косово поле это тот характерный пример сражения, более интересного своим влиянием на умы современников и потомков, чем вкладом в историю военного искусства. О ходе самого сражения судить трудно, так как за 600 лет оно обросло самыми невиданными легендами. Можно сказать, что сражение было упорным, ведь не зря в народном фольклоре поётся о «трехдневной битве». Думается, что сначала сомкнутые ряды сербских всадников столкнулись с турецким авангардом, традиционно состоявшим из застрельщиков и лёгкой конницы, который они легко разбили, однако, как только Лазарь и его соратники вступили в бой с сипахами (тяжёлой турецкой кавалерией) дело приобрело скверный оборот.

Предполагаемая схема сражения

Какое-то время сербы бились так отчаянно, что горстка смельчаков врубилась в стан врага и сумела добраться до самого султана. В письме флорентинцев, написанному вскоре после Косовской битвы, Тврко Боснийскому упоминаются 12 знатных мужей, поклявшихся пробиться к лагерю Мурада, и один из них, кто «вонзил меч в горло и поясницу» сарацина. Последующая сербская традиция сохранила предание о Милоше Обличе, который под видом перебежчика прошёл в турецкий лагерь и заколол султана во время аудиенции. Образ Милоша является одним из самых героизированных в сербской истории.

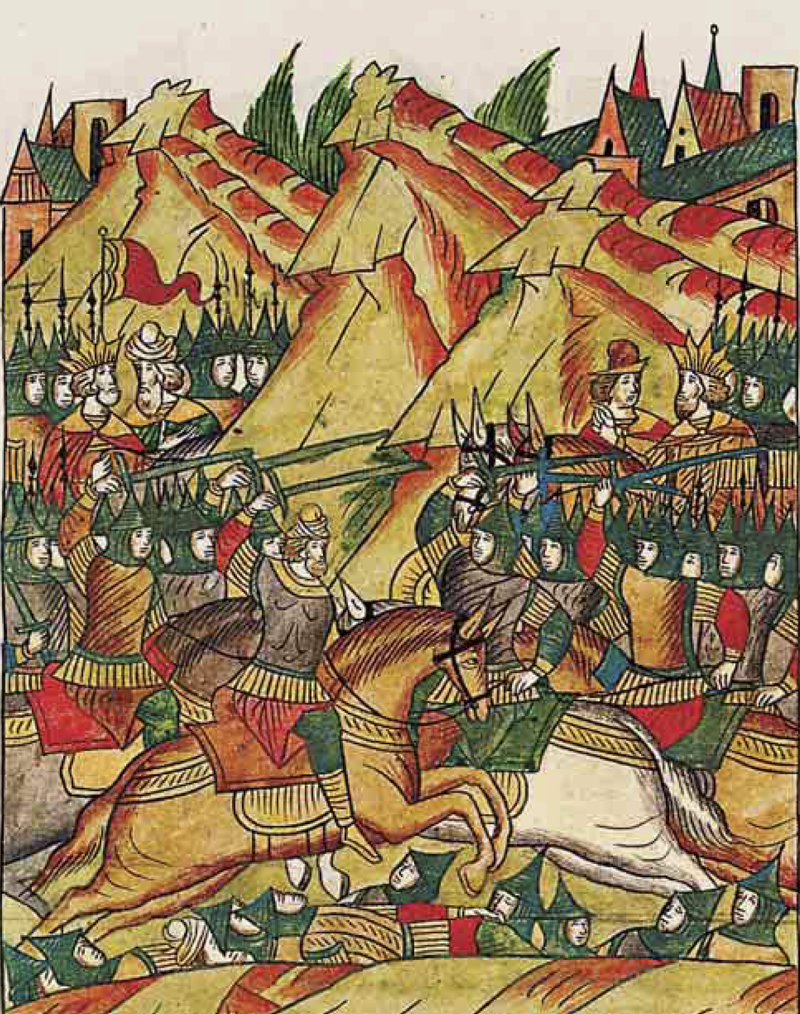

Существует множество картин, миниатюр и гравюр, посвящённых Косову полю. Это, например, часть миниатюры из Лицевого Летописного Свода Ивана Грозного (1560−70гг.)

После сражения турки отступили с поля боя и покинули Сербию, что дало право хронистам объявить сербов победителями, ведь согласно воззрениям Средних веков кто отступает, тот и проиграл. Скорее всего возвращение османов на свои территории было вызвано смертью султана. Наследовавший трон Баязид (будущий победитель крестоносцев при Никополе в 1396) не рискнул продолжать поход и вернулся в столицу, так как едва весть о смерти Мурада разнеслась по округе, как нарождающуюся империю стали сотрясать волнения и бунты. Баязиду было не до Сербии. По крайней мере пока.

Но если сербам и можно «засчитать» тактическую победу (пусть и пиррову), то стратегические последствия битвы были совсем не в их пользу. Земли Лазаря, самого сильного сербского князя, остались без правителя, так как его сын Стефан был ещё слишком молод (ему едва исполнилось 12 лет). Управление делами пришлось взять на себя Милице — вдове Лазаря. Она заключила с Баязидом мир, признав турецкий сюзеренитет. Отныне Сербия была обязана платить дань и выставлять войско на помощь султану. Чтобы скрепить мир, за Баязида была выдана младшая дочь Лазаря Мильева. Союзник Лазаря Вук Бранкович (оклеветанный последующими сербскими авторами и вошедший в историю Сербии как предатель) продолжал войну с султаном до 1391 года, но и он был вынужден покориться.

Так, на долгие 500 лет, прервалась история независимой Сербии. Стефан Лазаревич стал преданным слугой султана, помогая ему во время бесконечных походов и сражений, разделив радость победы при Никополе и горечь поражения при Анкаре (турки были разгромлены Тамерланом, а Баязид скончался в плену). Спустя полвека Сербия окончательно перестанет существовать как государство, а её территория будет поделена между более удачливыми соседями. Большая часть страны надолго останется под турецким владычеством, которое закончится лишь после русско-турецкой войны 1877−78 годов, по итогам которой Сербия (хотя бы частично) была освобождена и получила независимость.

Лазарь Хребелянович стал одним из самых почитаемых персонажей сербской истории, символом борьбы за её независимость и решимости умереть, но не пасть ниц перед могучим врагом. Князь Лазарь был сразу же причислен к лику святых и перезахоронен в Раванице, где его тело пребывает и поныне. События Косова поля стали сюжетом для множества народных легенд и песен, которые сочинялись сербами, едва успело закончиться сражение. Битва стала символом твёрдости сербского духа и, одновременно с этим, гибели государственности, о возрождении которой мечтали многие поколения сербских интеллектуалов и простых крестьян.

Церковь Вознесения в Раванице, где покоится тело князя Лазаря.

Интересно, что, несмотря на всё то значение, которое придавали этому сражению сербские интеллектуалы (а может и благодаря этому) даже сам исход битвы не определён до конца. Источники, написанные по горячим следам, сообщают нам о победе сербов, тогда как позднейшие труды говорят о поражении войска Лазаря и утрате Сербией независимости.

Народная память исказила, приукрасила, а порой и изменила до неузнаваемости реальные события. Так, в фольклорной истории смешались повествования о Косовской битве 1389 года и сражении 1448 года, произошедшего неподалёку от Косова, а ход сражения оброс многочисленными параллелями с Евангелием. Последний пир князя Лазаря, например, сравнивается с Тайной Вечерей, а предательство Вуки Бранковича, вряд ли имевшее место в реальности, отсылает к предательству Иуды Искариота.

Память о события конца XIV века живёт в сербах и по сей день. О том, что значило и значит Косово поле для простого серба красноречиво говорит следующий небольшой эпизод. Когда во время Второй Балканской войны в 1912 году сербы заняли Косово, то солдаты, по сообщению иностранных наблюдателей приходили на Косово поле «падали на колени и целовали землю».

Празднование годовщины Косовской битвы. Флагом Сербии и изображением князя Лазаря украшен Газиместан — турецкий мемориал, воздвигнутый на месте, где по преданию был убит султан Мурад.

С другой стороны тот миф, которым окружены события 1389 года, сыграл с сербами злую шутку. Во время распада Югославии образ бесчеловечного врага в лице турок был спроецирован на мусульманское население Косова, Боснии и Албании. Мусульмане отвечали тем же, ведь у них есть свой «Косовский миф». Война мифов переросла в войну настоящую, с реальными жертвами, беженцами и гуманитарными катастрофами. Поучительна и сама судьба Косова поля, которое не меньше других пострадало в годы войны — монастырь, построенный на месте сражения был разрушен, а память о павших осквернена. Сейчас предпринимаются попытки дать непредвзятый и взвешенный анализ тем событиям, абстрагируясь от национальных интересов и героической традиции. Остаётся надеяться, что учёным удастся сформировать более объективный взгляд, на события 600-летней давности.

yarodom

yarodom

Летопись: Люди, места, события, свидетельства

15 июня, (28 июня), 1389 г. на Косовом поле произошла судьбоносная для сербского народа битва против войск Османской империи.

Битва на Косовом поле происходила в день святого Витта (Видовдан) 15 июня 1389 года. Наверное, это самая героическая страница сербской истории, во всяком случае, Видовдан всегда оставался главным национальным праздником и даже в коммунистической Югославии занимал особое место.

О том, как протекало сражение, сведений сохранилось очень мало. Известно, что битва была необыкновенно жестокой и кровавой. Лишь под конец турки стали брать верх над сербами. Князь Лазарь и несколько воевод попали в плен и были казнены по приказу Баязида. И сербы, и турки понесли очень большие потери. На следующий день после битвы османское войско покинуло Сербию. В христианском мире долго ходили слухи о победе сербов на Косовом поле.

Год 1989-й оказался промыслительным для православного сербского народа. Тогда прославлялось 600-летие мученической гибели сербского войска на Косовом поле. Святые мощи князя Лазаря были пронесены по землям Срема, Боснии, Сербии, а в самый день битвы они были водворены в древнем монастыре Грачаница, что в Косове. Повсюду совершались богослужения, народ шел на поклонение своей главной национальной святыне (мощи святителя Саввы были сожжены турками в 1594 году), словно предуготовляясь к грядущим испытаниям.

Косовская битва оказалась переломной для судеб Европы и, конечно же, для Сербии. Не преимущество в оружии решало исход ее, но сила Животворящего Креста Господня. Ни одно из событий сербской национальной истории не оставило такого глубокого следа в народном сознании, как Косовское сражение.

У народа, восходящего на свою Голгофу в духовной славе, враг может отнять многие человеческие жизни, отнять все богатства земные, но не в силах он поколебать ту мощь национального духа, которая сияет в невидимом мире. Сербский народ смог так ярко выявить свое предопределение благодаря укорененности в живой традиции Православия, творческому присутствию в церковно-народном организме православной духовности, благодатному опыту исихазма, который стал, по выражению епископа Афанасия (Ефтича), «душой Сербии князя Лазаря».

Отвечали ему вельможи и воеводы: «Мы, господин наш, с самого рождения Бога и тебя знаем. Бог нас создает, ты же воспитываешь. Любовь и честь во множестве мы от тебя приняли и готовы за тебя, за благочестие, за Отечество умереть. Не пощадим себя, зная, что смешаемся с прахом. Умрем и да останемся навеки живыми, принесем Богу себя в живую жертву. Не пощадим животы наша и да станем примером ярким для потомков и да прославимся во Христе. «. Перед битвой все приняли Причастие, произнося: «Боже, в руце Твоя предаем души наша». Так в «Похвале князю Лазарю» рассказывает об этом событии его современник патриарх Даниил III.

В песне «Погибель Царства Сербского» физическое поражение показано как духовная победа, христианская философия жертвы выстроена как этическая основа народного самосознания. Косово осталось для сербов местом, где была решена их историческая судьба, в духовном плане явленная через страдания и жертву к Воскресению. Замечательный сербский святитель епископ Николай (Велимирович, † 1956) точно выразил осмысление сербским народом Косовской битвы как крестного пути национальной истории: «Выбор князем Лазарем Царства Небесного совершен от имени всего сербского народа, он (выбор) стал самым ярким выражением целокупного смысла нашей истории и ее постоянной идеей. Косово показало, что наша история разворачивается на высочайшем плане, на трагической и возвышенной границе небесного и земного, Божьего и человеческого»11.

Косовская битва явилась высочайшим проявлением великой мысли о том, что духовные ценности выше материальных и что во времена искушений важнее всего спасти человеку душу, как учил Спаситель: И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить: а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир весь, а душе своей повредит; или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 10, 28; 16, 26).

Эта мысль направляла духовной жизнью сербского народа со времен Стефана Немани, «когда протрубили трубы апостольские и евангельский гром молитвами преподобного Симеона разбудил все Отечество, и фимиам, возжженный Господу, освятил воздух повсюду, и поднялись монастыри по всему отечеству преподобного, и народ наполнил церкви Христовы, поя и славя Бога. » (Житие преподобного Симеона Мироточивого).

Памятник, посвященный битве на Косовом Поле. Расположен в 6-7 километрах на северо-восток от действительного места битвы, в 5 километрах на северо-запад от Приштины, рядом с автомагистралью Приштина—Косовска-Митровица.

Наталья Масленникова

yarodom

yarodom