Овк что это в медицине

Овк что это в медицине

объединённый военный комиссариат

Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с.

областной военный комиссариат

Словари: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с., С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

отдел внешней комплектации

Общество взаимного кредита

отопление, вентиляция, кондиционирование

отдел валютного контроля

относительная величина координации

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

оборудование выделения каналов

отдел внешней кооперации

Объединённая вагонная компания

основы визуальной культуры

отдел внутренних коммуникаций

ФГУП РАМИ «РИА Новости»

объединённый вспомогательный корпус

объединение выставочных компаний

г. Омск, организация

объединённое военное командование

ОВК СМС (Приднестровье)

Полезное

Смотреть что такое «ОВК» в других словарях:

-овк-(а) — I суффикс Словообразовательная единица, образующая имена существительные женского рода, которые обозначают 1) предмет, характеризующийся признаком или действием, названным именами существительными, именами прилагательными или глаголами, от… … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

-овк-(а) — I суффикс Словообразовательная единица, образующая имена существительные женского рода, которые обозначают 1) предмет, характеризующийся признаком или действием, названным именами существительными, именами прилагательными или глаголами, от… … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

ОВК — областной военный комиссариат отдел валютного контроля относительная величина координации … Словарь сокращений русского языка

ОВК ГТК — отдел валютного контроля Государственного таможенного комитета РФ РФ … Словарь сокращений и аббревиатур

ОВК-ТМХ — «Объединённая вагоностроительная компания ТМХ» ж. д., организация Источник: http://www.tmholding.ru/work/press/realises/3059 … Словарь сокращений и аббревиатур

ОВК ГТК — отдел валютного контроля Государственного таможенного комитета (РФ) … Словарь сокращений русского языка

Взаимный кредит и взаимного кредита общества — Общество взаимного кредита (ОВК) вид кредитного учреждения, существовавшего в России в XIX XX веках, организованного на начале взаимности, то есть совладельцами данного кредитного учреждения были члены заемщики, связанные круговой порукой … Википедия

Общество взаимного кредита — Здание Санкт Петербургского общества взаимного кредита Общество взаимного кредита (ОВК) вид кредитного учреждения, существовавшего в России в XIX XX веках, организованного на начале взаимности, то есть с … Википедия

Список банков России — Основная статья: Банковское дело в России Список банков и небанковских кредитных организаций (НКО) России, зарегистрированных Центральным банком Российской Федерации и Государственным банком СССР с августа 1988 года. # А Б В Г Д Е Ё Ж З … Википедия

Гипервентиляционный синдром и дисфункциональное дыхание

Клинические особенности, диагностические критерии гипервентиляционного синдрома (ГВС) и дисфункционального дыхания (ДД) недостаточно знакомы широкому кругу врачей [1, 2, 3]. К одной из исторических вех, связанной с понятиями о функциональных нарушениях

Клинические особенности, диагностические критерии гипервентиляционного синдрома (ГВС) и дисфункционального дыхания (ДД) недостаточно знакомы широкому кругу врачей [1, 2, 3]. К одной из исторических вех, связанной с понятиями о функциональных нарушениях дыхания, относят 1871 год, когда Да Коста (Da Costa Jacob, 1833–1900), американский врач, принимавший участие в Гражданской войне США, применил термин «гипервентиляционый синдром» (ГВС) у пациентов с так называемым «солдатским сердцем». С тех пор для характеристики дыхательных расстройств предлагались различные альтернативные определения: «дыхательный невроз», «нейрореспираторная дистония», «респираторный синдром», «респираторная дискинезия», «идиопатическая гипервентиляция», «нейрореспираторный синдром», «неустойчивое дыхание» и др. Однако указанные термины не получили широкого признания. Они являются достаточно общими и не отражают особенностей нарушений дыхания у конкретного больного [4]. Перечисленные определения нередко связывают с понятием «непонятная одышка» (unexplained dyspnea).

ГВС встречается в 6–11% от числа пациентов общей практики. Соотношение мужчин и женщин составляет 1:4, 1:5; чаще наблюдается в 30–40 лет, но возможно развитие в других возрастных группах, включая детей и пожилых. L. Lum (1987) подчеркивал, что «каждый врач в течение недели может встретить хотя бы одного больного с ГВС». Врачи различных специальностей — невропатологи, кардиологи, пульмонологи, психиатры — могут наблюдать у своих пациентов явления гипервентиляции. Острое течение ГВС встречается значительно реже, чем хроническое, и составляет лишь 1–2% от общего числа больных [2, 6, 7].

Причины развития ГВС довольно многочисленны. Это неврологические и психические расстройства, вегетативные нарушения, болезни органов дыхания, некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, экзогенные и эндогенные интоксикации, лекарственные средства (салицилаты, метилксантины, β-агонисты, прогестерон) и др. Считается, что в 5% случаев ГВС имеет только органическую природу, в 60% случаев — только психогенную, в остальных — комбинации этих причин [6].

Важной особенностью развития ГВС является то обстоятельство, что если причины, являющиеся триггерными, устраняются, то гипервентиляция, которая уже не соответствует требованиям конкретной ситуации, сохраняется, сохраняется и гипокапния. Происходит стабилизация гипокапнических нарушений газообмена и формируется «порочный круг» ГВС, который начинает циркулировать автономно, и симптомы могут персистировать достаточно долго — феномен «махового колеса». Эти изменения реакции дыхания указывают на уязвимую систему контроля дыхания, которая не способна поддержать нормальное парциальное давление углекислого газа в крови (РСО2) и кислотно-щелочной гомеостаз [8, 9, 10, 11].

В основе развития клинических проявлений ГВС лежат гипокапнические нарушения газообмена [2, 3, 10]. Среди множества клинических проявлений ГВС одышка является ведущей жалобой и встречается практически в 100% случаев. Одышка может быть единственным клиническим проявлением, но чаще сочетается с другими симптомами.

Основные клинические проявления ГВС

Респираторные: одышка, вздохи, зевота, сухой кашель.

Общие: снижение трудоспособности, слабость, утомляемость, субфебрилитет.

Кардиальные: кардиалгия, экстрасистолия, тахикардия.

Психоэмоциональные: тревога, беспокойство, бессонница.

Гастроэнтерологические: дисфагия, боли в эпигастрии, сухость во рту, аэрофагия, запоры.

Неврологические: головокружение, обмороки, парестезии, тетания (редко).

Мышечные: мышечная боль, тремор.

Диагностика ГВС в первую очередь опирается на знание врачей самых различных специальностей об особенностях клинической картины ГВС. ГВС должен устанавливаться только после проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, протекающими с синдромом одышки. Полиморфизм клинических проявлений ГВС вызывает диагностические проблемы. Назначаются многочисленные обследования, дорогостоящие, ненужные, а иногда и опасные для больного. L. Lum (1987), обсуждая диагностические проблемы, называет среди врачебных ошибок бесполезные абдоминальные операции, операции на позвоночнике и других органах, инвазивные исследования, проводимые не без риска, и, что еще хуже, такие диагнозы, как эпилепсия и инфаркт миокарда. Взаимосвязи гипокапнии и ассоциированных с ней симптомов являются чрезвычайно сложными. Многие врачи при регистрации у больных низких значений РСО2 автоматически устанавливают диагноз ГВС, что является неправильным. Известно, что явления гипокапнии могут быть у больных рестриктивными легочными процессами, при лихорадочных состояниях, сердечной патологии, однако при этом «классических» гипокапнических жалоб может и не быть. И наоборот, так называемые гипокапнические жалобы, например тревога, одышка, парестезии и др., встречаются у пациентов с нормокапнией.

В практической медицине больной с ГВС — это пациент, предъявляющий жалобы на одышку, которая не соответствует данным объективного осмотра, показателям клинико-инструментальных исследований дыхания, с диспропорциональной, непонятной одышкой, субъективное восприятие которой является довольно тягостным. К сожалению, при отсутствии достоверных объяснений одышки больные обычно направляются для консультаций в различные лечебные учреждения. В конечном итоге они и формируют основной контингент альтернативной медицины, различных псевдоспециалистов «по тренировке правильного дыхания».

Исследование функции внешнего дыхания, имеющее важное значение в дифференциальной диагностике одышки, не помогает в верификации функциональных нарушений дыхания. Основным подтверждением ГВС служит выявление гипокапнических нарушений газообмена. Снижение РСО2 — прямое свидетельство альвеолярной гипервентиляции. Однако исходная гипокапния у больных с ГВС встречается не так часто. Поэтому в тех случаях, когда у пациента с предположительным ГВС в условиях покоя определяются нормальные значения углекислоты, рекомендуется определение изменений уровня СО2 при различных провокационных тестах. К «золотому стандарту» диагностики ГВС относят пробу с произвольной гипервентиляцией.

Департаментом пульмонологии университета г. Наймиген (Голландия) разработан Наймигенский опросник (Nijmegen questionnaire) для выявления физиологических показателей дизрегуляции вентиляции, сопоставимых с ГВС (табл.). Анкета содержит 16 пунктов, которые оцениваются по 5-балльной шкале (0 — никогда, 4 — очень часто). Минимальные и максимальные достижимые числа — 0 и 64 соответственно.

Данный опросник нашел свое применение прежде всего для скрининг-диагностики ГВС. Существует положение, согласно которому использование данного опросника позволяет корректно предсказывать ГВС в 90% от всех случаев [2, 12].

В последние годы в клиническую практику начинает внедряться понятие «дисфункциональное дыхание» (ДД). Приоритет внедрения термина принадлежит Ван Диксхорну (J. van Dixhoorn), который привел его в работе Hyperventilation and dysfunctional breathing (1997). Основанием для этого явилось понимание, что при функциональных нарушениях дыхания возможны различные изменения паттерна дыхания и значений РCO2, а не только гипокапнические расстройства, характерные для ГВС. ДД может проявляться также быстрым, аритмичным, поверхностным дыханием, частыми вздохами, преобладанием грудного типа дыхания.

Одной из сложных и дискуссионных проблем в пульмонологии является понимание взаимоотношений ГВС, ДД и бронхиальной астмы (БА) [15–18]. С. И. Овчаренко и др. (2002) у 22 из 80 больных БА выявили нарушения дыхания, соответствующие критериям ГВС. Сведений относительно встречаемости дисфункциональных нарушений дыхания при астме немного. Установлено, что среди лиц с диагнозом БА и по крайней мере с одним предписанием антиастматического препарата 29% имеют клинические признаки ДД [19]. Указывается, что ДД может усиливать симптомы БА и приводить к избыточному назначению лекарств.

Достаточно сложным является понимание механизмов развития дисфункциональных расстройств дыхания при БА; существует ряд предположений. К достаточно обоснованным факторам развития гипервентиляции относят тревожные расстройства. Использование больными бронходилататоров (β-2-агонисты, теофиллин), которые обладают эффектами стимуляции дыхания, также относят к факторам развития гипервентиляции. Обсуждается роль изменений перцепции одышки при БА. Анализ существующих проблем взаимосвязи ДД и БА провел M. Morgan (2002), представив следующие ключевые положения:

В зависимости от установления особенностей ДД должна осуществляться и программа лечения больных. При выявлении ГВС релаксирующие методы дыхательной гимнастики проводятся под руководством опытных инструкторов, назначаются β-адреноблокаторы, бензодиазепины [5, 22, 23]. При явлениях гиповентиляции — массаж дыхательных мышц, использование дыхательных тренажеров. Выявление ГВС при БА указывает на необходимость применения методов коррекции функциональных нарушений дыхания. Релаксирующие дыхательные упражнения за счет неспецифических механизмов дыхательного тренинга улучшают качество жизни у этих больных.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

В. Н. Абросимов, доктор медицинских наук, профессор

Рязанский ГМУ им. акад. И. П. Павлова, Рязань

Влияние систем ОВК на снижение риска хирургических операций

При любых хирургических процедурах существует риск послеоперационных инфекций, но при некоторых операциях этот риск может быть особенно серьезен, например, при замене суставов. Национальный институт здоровья США (NIH), Управление исследовательских проектов и Отделение инженерных служб провели всестороннее исследование влияния систем ОВК операционных на защиту места хирургического вмешательства от послеоперационных инфекций.

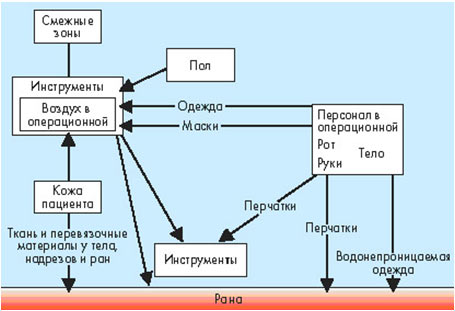

На вероятность возникновения послеоперационных инфекций влияют несколько факторов, среди которых:

На рис. 1 показаны источники выделения загрязняющих веществ и характер взаимодействия многих из этих факторов.

Рис. 1. Источники и направления перемещения загрязняющих веществ в операционной

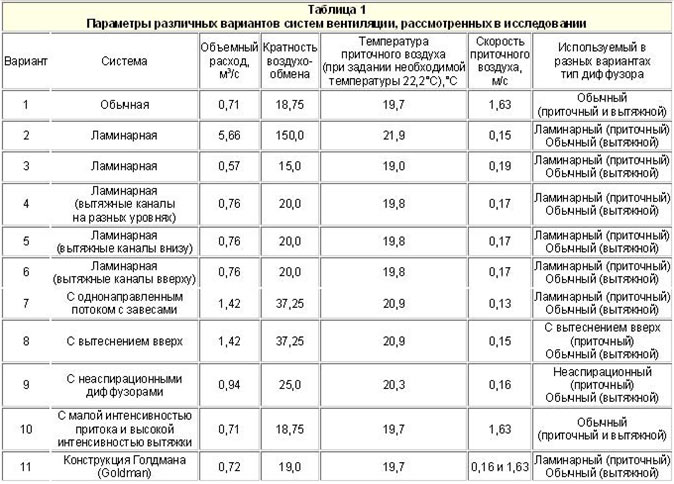

Это обычная система вентиляции с объемным расходом воздуха 0,7 м 3 /с и показателем кратности воздухообмена, равным 18,75. Температура приточного воздуха равна 19,7 °С, скорость в приточной струе 1,63 м/с, используются обычные диффузоры.

Во многих научных исследованиях признается, что основными источниками вызывающих инфекции бактерий являются чешуйки или частицы кожи. Эти частицы имеют диаметр около 10 микрон и отделяются с открытых участков кожи как медицинского персонала, так и самого пациента. В данном исследовании рассматривается только этот источник загрязнения.

Во многих странах существуют стандарты систем кондиционирования воздуха операционных. Например, в Германии имеется стандарт для операционных DIN 1946/4, последний измененный вариант которого был подготовлен в 1999 году. Этот стандарт содержит некоторые специальные требования к проектированию операционных, например такие, как расход подаваемого воздуха, и определяет контрольный уровень этого расхода. Но фактическое количество подаваемого в помещение воздуха определяется, тем не менее, двумя факторами, требующими проведения специальных измерений.

В справочнике ASHRAE – Applications (Приложения) 1999 года говорится о том, что «подача воздуха с потолка, с нисходящим движением к нескольким вытяжным отверстиям, расположенным на противоположных стенах, является, возможно, наиболее эффективной схемой движения воздуха для поддержания концентрации загрязняющих веществ на приемлемом уровне». В руководстве указывается, что температура должна находиться в диапазоне от 17 до 27 °C, и в помещении следует поддерживать слегка повышенное давление воздуха.

Указывается также, что воздух должен подаваться на уровне потолка, а вытяжка или рециркуляция воздуха должны осуществляться через вытяжные отверстия, расположенные по крайней мере в двух местах вблизи пола. Рекомендуются приточные устройства, формирующие компактные струи; недопустимо использование потолочных или настенных диффузоров с высоким коэффициентом эжекции. Значение показателя кратности воздухообмена должно быть около 15 для систем, подающих наружный воздух, и 25 – для циркуляционных систем.

В некоторых исследованиях рассматривались относительные преимущества различных систем вентиляции. Однако в работах, например, Лидуелла и Шмидта (Lidwell, Schmidt) не указываются параметры конструкции конкретных систем, поэтому довольно трудно дать рекомендации по определенной конструкции системы вентиляции. Кроме того, существуют противоречивые данные по определению системы вентиляции, признаваемой самой «чистой». В частности, указывается, что системы вентиляции с ламинарным потоком воздуха обеспечивают меньший общий уровень концентрации загрязняющих веществ в помещении, но иногда встречаются обвинения в адрес этих систем по поводу того, что в них возникает больше инфекций, чем в обычных системах, см., например, работу Сальвати (Salvati) и др. Льюис (Lewis) выдвинул теорию, согласно которой системы с ламинарным потоком воздуха вызывают проникновение загрязнений в рану. Однако такое предположение, как нам кажется, основано на воздействии систем с высокими скоростями ламинарного приточного потока. Шмидт определяет ламинарную систему как систему со скоростями потока около 0,45 м/с.

Упомянутые выше исследования основаны на экспериментальных данных. Однако в исследовательских проектах по изучению параметров потока воздуха и рассеиванию загрязняющих веществ в помещении в качестве эффективного метода исследования хорошо себя зарекомендовала альтернативная техника вычислительной гидродинамики (computational fluid dynamics – CFD), называемая иногда методом моделирования воздушного потока. Известна только одна публикация Ло (Lo), посвященная контролю загрязнений в операционных c использованием этого метода.

Однако это исследование проводилось на основе двух допущений, снижающих значение полученных выводов. В частности, во-первых, рассматривалась только изотермная операционная и, во-вторых, предполагалось, что загрязнения имеют в воздухе определенную концентрацию. Говоря о первом допущении, можно отметить, что игнорируется эффект значительного теплового шлейфа в помещении. Второе допущение, эквивалентное предположению, что частицы загрязнения в помещении следуют Броуновскому движению, в полной мере применимо только к частицам, меньшим или равным одному микрону в диаметре.

Так как бактерии и вирусы не удовлетворяют этому критерию, как указывалось ранее, бактерии обычно заносятся в операционную чешуйками кожи, которые имеют значительно больший размер (порядка 10 микрон), поэтому не обязательно следуют Броуновскому движению. По этой причине в данном исследовании концентрация частиц в воздухе не рассматривалась. Другой причиной отказа от теории концентрации является то, что при использовании указанного предположения трудно учесть влияние частиц на место проведения операции.

В представленной здесь работе для рассмотрения рассеивания в операционных частиц, близких по размерам чешуйкам кожи, при использовании различных систем вентиляции, производилось моделирование потоков воздуха. Для сравнительного анализа различных систем вентиляции рассматривались параметры двух зон: места проведения операции и верхней поверхности заднего стола. Причиной заинтересованности загрязнением этого стола является то, что частицы, попадающие на его поверхность, с большой вероятностью вызывают непосредственное загрязнение инструментов.

Целью данной работы является:

Методология

Для реализации численного метода моделирования воздушного потока использовалась программа расчета методом конечных элементов, основанная на экспериментальных данных. Для анализа производительности системы вентиляции при различных установочных значениях использовались методы вычислительной гидродинамики с моделированием более 160 различных конфигураций помещения. Эффективность такого подхода была успешно проверена по результатам большого количества экспериментальных измерений. Для подтверждения методологии было собрано в общей сложности около 12,9 миллионов значений экспериментальных (эмпирических) данных. Среднее расхождение экспериментальных и расчетных значений составляло 14,36 % по температуре и скорости и 14,5 % по концентрации загрязнений.

Для вычисления траектории движения чешуек кожи использовался алгоритм расчета пробега частицы Лагранжа. Как будет рассмотрено далее, моделировалось выделение представительного количества частиц в определенных местах помещения. Так же как и для метода моделирования воздушного потока, проводилась проверка алгоритма Лагранжа на основании соответствующих экспериментальных данных, в стохастическую модель вводилась турбулентность в виде модели турбулентности типа k-e.

Методология написания программ по методу моделирования воздушного потока и расчета пробега частиц подробно описана в работе Мемарзаде и Маннинга (Memarzаdeh, Manning).

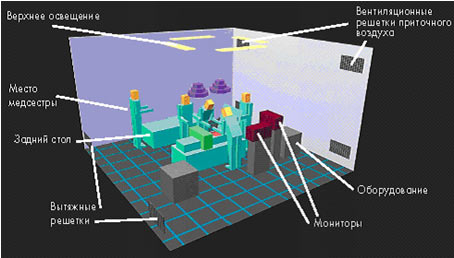

Базовая модель операционной

Для задания базовой модели методом моделирования воздушного потока рассматривалась схема типичной операционной со следующими переменными параметрами:

За основу бралась операционная с размерами 6,1 х 6,1 х 3,66 м. Общие характеристики базового помещения (вариант 1) представлены на рис. 2.

Рис. 2. Схема базовой операционной (вид с платформы Мейо).

На начальной стадии исследования медики и инженеры пришли к согласию по общей схеме помещения. Было решено не включать в схему некоторые элементы (например, газовую колонну) на том основании, что они препятствуют свободному перемещению по операционной крупного оборудования, ограничивают установку и расположение операционного стола. Кроме того, их сложно чистить. Эксперты исследовательской группы решили также, что подключения магистралей газа целесообразно разместить у потолка, т.к. в этом случае магистрали не будут препятствовать потоку воздуха.

Другие важные элементы оборудования, например, С-образный кронштейн, не были включены в модель, т.к. эксперты посчитали, что они не относятся к «типичному» оборудованию. Согласились, что такие элементы могут влиять на воздушные потоки и распределение температуры в операционной, поэтому они будут учтены только при последующих исследованиях. Была принята величина отвода теплоты, равная 2 166 Вт. В расчет тепловой нагрузки были включены только объекты, постоянно отводящие теплоту.

Рассмотрение различных систем вентиляции

Моделирование различных типов диффузоров, используемых в данном проекте, проводилось с использованием комбинации нескольких граничных условий, проверка которых выполнялась перед исследованием параметров помещения. Большое внимание уделялось правильному расположению диффузоров в помещении, а также параметрам требуемого числа используемых решеток. Для обеспечения верного представления характеристик подачи воздуха множество моделей диффузоров проверялось на основании данных, предоставляемых производителями. Такая работа проводилась для всех типов диффузоров (обычная решетка, диффузор для ламинарного потока, неаспирационный диффузор, вытесняющий диффузор) и для соответствующих диапазонов расхода вентиляционного воздуха.

В этих вариантах использовалось около 600 000 ячеек-решеток. Для проверки того, что результаты не зависят от величины плотности решеток, проводились испытания решеток с различным числом ячеек.

Исследование источников выделения загрязняющих веществ

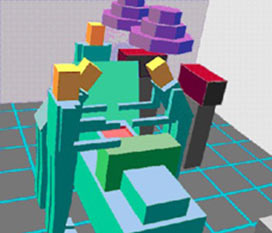

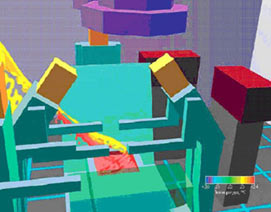

Как уже говорилось, в качестве источника загрязнений в этом исследовании рассматривались чешуйки кожи. Такие чешуйки отделяются с открытых мест тела медицинского персонала, например с шеи, лица и т.д. Они являются основным транспортным механизмом бактерий в операционной. Их размеры составляют приблизительно 25 микрон, толщина – от 3 до 5 микрон. Во время обычной операции (длящейся от двух до четырех часов) выделяется приблизительно от 1,15 х 106 до 0,9 х 108 таких чешуек. В данной работе проводилось отслеживание движения чешуек, чтобы определить, сколько их попадает на задний стол, показанный на рис. 1, или на место операции. В этом исследовании в качестве места операции брался квадрат со стороной 0,3 м, температура в этом месте была величиной 37,78 °C (рис. 4).

Рис. 4. Место проведения операции и платформа Мейо

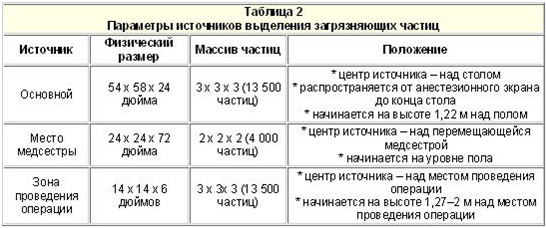

Естественно, отследить в ходе исследования такое количество частиц нереально. Поэтому было выбрано представительное число загрязняющих частиц для трех источников их выделения. Положение и размеры источников, обозначаемых как «основной», «место медсестры» и «зона проведения операции», приведены в табл. 2.

Основной источник выделения загрязняющих частиц представляет общий объем, из которого выделяются чешуйки при движении медперсонала вокруг стола. Источник в месте медсестры представляет общий объем, из которого выделяются частицы при перемещениях медсестры. И, наконец, источник в зоне проведения операции представляет общий объем, из которого выделяются частицы в то время, когда медперсонал наклоняется над местом проведения операции. Так как частицы могут очень легко попасть в этом месте на инструменты, анализ переноса частиц из источника зоны проведения операции на верхнюю поверхность заднего стола не включен в это исследование.

Проводились тесты для определения, какое минимальное количество загрязняющих частиц должно быть выделено из каждого источника загрязнения, чтобы результаты анализа были неизменными. В результате было найдено, что для обеспечения постоянства результатов достаточно выделения 500 частиц из каждого источника загрязнения.

Результаты

Каждая загрязняющая частица может перемещаться по трем направлениям:

— частица может покидать помещение через вытяжные решетки вместе с вентиляционным воздухом. В этом случае анализ перемещения частицы прекращается;

— частица попадает на место проведения операции или на верхнюю поверхность заднего стола. В этом случае анализ перемещения частицы прекращается;

— частица остается в помещении в тот момент, когда прекращается анализ перемещения частицы.

Рассматриваются результаты только для двух случаев, а именно: частица выводится из помещения вентиляцией и частица попадает на место назначения. В последнем случае определяется процент таких частиц по отношению к общему количеству выделенных частиц. Расчет третьего случая тривиален, а именно: процент частиц, остающихся в помещении по окончании анализа перемещения частиц, равен следующему выражению: 100 – [(процент частиц, выводимых вентиляцией в конце анализа перемещения частиц) + процент частиц, попадающих на место проведения операции или на верхнюю поверхность заднего стола)].

Анализ показывает, что частицы, остающиеся в помещении, могут быть либо захвачены в зоны рециркуляции (в которых они могут находиться долгое время), либо под действием силы тяжести осесть на пол в зонах с низкой скоростью воздушного потока.

Процент частиц, выводимых системой вентиляции

Процент частиц, выводимых из помещения системой вентиляции в конце периода отслеживания их перемещения, показан в табл. 3. Таблица показывает большой разброс показателя эффективности удаления частиц вентиляцией. Это ожидаемый результат, но из полученных показателей может быть сделан интересный вывод. Во-первых, варианты систем вентиляции с одинаковым значением кратности воздухообмена демонстрируют поразительные различия процента частиц, выводимых системой вентиляции. Например, вариант 10 демонстрирует явно более эффективный вывод частиц, чем вариант 1. Причиной этому является то, что при работе системы вентиляции варианта 1 в помещении образуются две большие зоны рециркуляции, в которые «захватываются» частицы. В варианте 10 при работе системы вентиляции в центре помещения образуется тепловой шлейф, который поднимает частицы вверх до уровня вытяжных отверстий.

Во-вторых, если принять варианты 3, 4, 5, 6 и 9 в качестве одной группы, в которой применяется единый подход к вентиляции, можно отметить, что в пределах этой группы процент выводимых частиц становится более равномерным в отношении места выделения частиц, но не обязательно в отношении величины этого процента, т.к. увеличивается показатель кратности воздухообмена и одновременно увеличивается размер сетки для приточного воздуха. Причиной этому является то, что для небольших ламинарных сеток в зонах вне прямого влияния приточного воздуха наблюдаются очень небольшие скорости перемещения потока. Здесь частицы под действием силы тяжести оседают на пол и остаются в помещении.

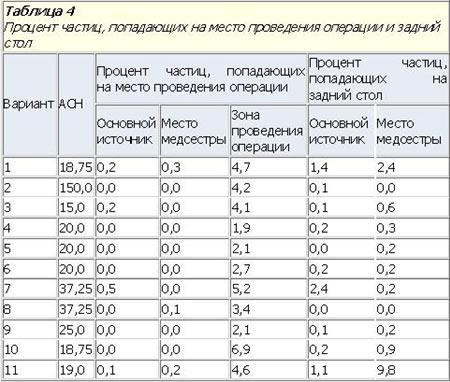

Процент частиц, попадающих на место проведения операции или на задний стол

В табл. 4 представлен процент частиц, попадающих на место проведения операции или на задний стол от основного источника, с места медсестры или из зоны проведения операции. Так же как и при рассмотрении частиц, выводимых системой вентиляции, здесь необходимо отметить несколько интересных моментов.

Во-первых, процент частиц, попадающих на место проведения операции из основного источника и с места медсестры, незначителен (менее 1 %). Это можно объяснить относительным доминированием теплового шлейфа над местом проведения операции. Например, на рис. 5 показан шлейф для варианта 2. Только если частицы выделяются близко к месту проведения операции, например частицы из источника в зоне проведения операции, процент попадающих частиц становится значительным.

Рис. 5. Тепловой шлейф над местом проведения операции для варианта 2 (система вентиляции с ламинарным потоком воздуха).

Во-вторых, при анализе места/зоны проведения операции показатель кратности воздухообмена не так важен, как конструкция системы вентиляции. Например, в варианте 4, имеющем показатель кратности воздухообмена, равный 20, количество попадающих на место операции частиц меньше, чем в варианте 2, в котором значение кратности воздухообмена равно 150.

В-третьих, за исключением варианта 11, процент частиц, попадающих на задний стол от основного источника и с места медсестры, сравнительно невелик. Хотя здесь нет теплового шлейфа, препятствующего попаданию частиц на стол, частицы попадают на стол, только если они входят в зону низких скоростей потока воздуха, где частицы оседают под действием силы тяжести или выдуваются потоком воздуха прямо на стол. Это имеет место для случая, когда процентное содержание частиц, попадающих с места медсестры, составляет 9,8 %. Результаты для вариантов 4, 5 и 6 указывают на то, что расположение вытяжных отверстий на разных уровнях лучше, чем установка вытяжки либо только высоко, либо только низко. И, наконец, для вариантов, которые можно скомпоновать в одну группу по типу ламинарного потока воздуха, а именно, для вариантов 2, 3, 4, 5, 6 и 9 не наблюдаются более высокие показатели попадания загрязняющих частиц на место проведения операции или на задний стол, чем у других систем. Фактически варианты 4 и 9 демонстрируют самое низкое значение этого показателя из всех рассмотренных вариантов.

Выводы и обсуждение результатов

Исходя из представленных выше результатов, можно утверждать следующее:

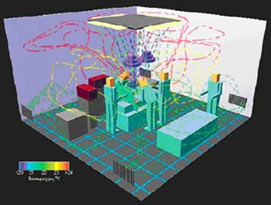

При более широком рассмотрении проблемы выбора размера сетки диффузора представляется, что основным фактором при проектировании системы вентиляции является возможность контролирования условий в центральной зоне операционной. В частности, операционная лампа и медперсонал обусловливают значительную тепловую плотность в центре помещения. Частицы могут захватываться тепловым шлейфом, образуемым этими объектами, рассеивающими тепло, и в этой точке контроль над частицами теряется. Но если используется система вентиляции, обеспечивающая ламинарный поток воздуха, частицы захватываются потоком и выводятся из помещения через вытяжные отверстия. В идеальном случае размер сетки должен быть достаточно большим, чтобы охватить основные объекты, рассеивающие тепло. Это проиллюстрировано на рис. 6, на котором показано поле воздушных потоков для варианта 9.

Рис. 6. Поле потоков воздуха для варианта 9.

Другим фактором уменьшения загрязнения является тепловой шлейф, формируемый над местом проведения операции. На рис. 5 представлен тепловой шлейф для варианта 2. Система вентиляции, создающая ламинарный поток воздуха со скоростью 0,15–0,18 м/с, предотвращает возможность попадания частиц на место проведения операции, на которую указывал Льюис (Lewis), т.к. в этом случае тепловой шлейф достаточен для защиты места проведения операции от загрязняющих веществ.

Авторы статьи — F. Memarzadeh, A. Manning.

Перепечатано с сокращениями из журнала ASHRAE.

Перевод с английского Л. И. Баранова.

Научное редактирование выполнено В. Д. Коркиным – зав. кафедрой СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина.