Омические датчики уровня применяются для чего

Емкостные и Омические уровнемеры

Емкостные уровнемеры

Уровнемер емкостной основан на принципе измерения уровня жидкости в резервуаре при помощи измерения электрической ёмкости датчика.

Физический принцип измерения уровня жидкости в резервуаре, а, следовательно, и изменения электрической ёмкости датчика, обусловлен изменением относительной диэлектрической проницаемости пространства между обкладками конденсатора в результате изменения уровня жидкости (диэлектрическая проницаемость жидкости и среды (воздуха например) без нее всегда будет разной).

Достоинства емкостных уровнемеров: простоты, удобства монтажа и обслуживания, надежности и потенциально высокой точности (известны емкостные уровнемеры, основная погрешность которых не превосходит 0,1-0,2 %) емкостные уровнемеры находят широкое применение в промышленности.

К недостаткам емкостных уровнемеров относятся: высокая чувствительность к изменению электрических свойств жидкостей, обусловленных изменением их состава, температуры и т. п., образование на элементах датчика электропроводящей или непроводящей пленки вследствие химической активности жидкости, конденсации ее паров, налипания самой жидкости на контактирующие в ней элементы и т. п.

Омические уровнемеры

Омические уровнемеры основаны на измерении сопротивления при замыкании электрич. цепи, образованной электромагн. реле 1, электродом 2 и контролируемой средой (уровень У) электропроводностью от электрода.

Омические уровнемеры используют для сигнализации и поддержания в заданных пределах уровня исключительно электропроводных жидкостей в емкостях, бойлерах, контейнерах или открытых каналах, а также для управления насосами в дренажах, водных установках и емкостях.

Омические (резистивные) датчики. Контактные, потенциометрические (реостатные), тензорезисторные, терморезисторные.

Датчик — это устройство, преобразующее входное воздействие любой физической величины в сигнал, удобный для дальнейшего использования.

Омические (резистивные) датчики — приборы, принцип действия которых основан на изменении их активного сопротивления при изменении длины I, площади сечения S или удельного сопротивления р.

Кроме того, используется зависимость величины активного сопротивления от контактного давления и освещенности фотоэлементов. В соответствии с этим омические датчики делят на группы:

Контактные датчики — это простейший вид резисторных датчиков, которые преобразуют перемещение первичного элемента в скачкообразное изменение сопротивления электрической цепи. С помощью контактных датчиков измеряют и контролируют усилия, перемещения, температуру, размеры объектов, контролируют их форму и т. д. К контактным датчикам относятся:

Контактные датчики могут работать как на постоянном, так и на переменном токе. В зависимости от пределов измерения контактные датчики могут быть однопредельными и многопредельными. Последние используют для измерения величин, изменяющихся в значительных пределах, при этом части резистора R, включенного в электрическую цепь, последовательно закорачиваются.

Недостаток контактных датчиков — сложность осуществления непрерывного контроля и ограниченный срок службы контактной системы. Но благодаря предельной простоте этих датчиков их широко применяют в системах автоматики.

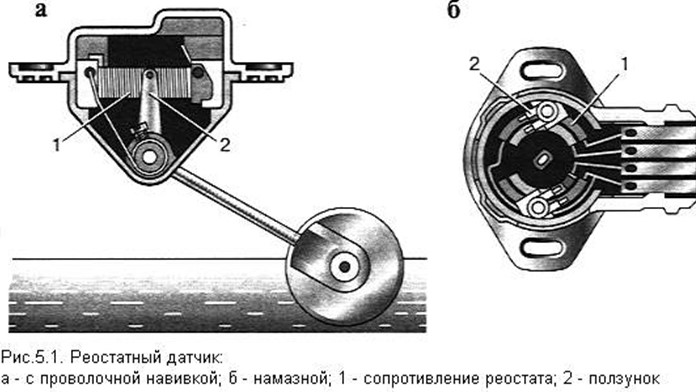

Реостатные датчики представляют собой резистор с изменяющимся активным сопротивлением. Входной величиной датчика является перемещение контакта, а выходной — изменение его сопротивления. Подвижный контакт механически связан с объектом, перемещение (угловое или линейное) которого необходимо преобразовать.

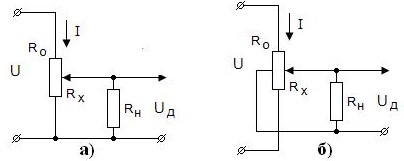

Наибольшее распространение получила потенциометрическая схема включения реостатного датчика, в которой реостат включают по схеме делителя напряжения. Делителем напряжения называют электротехническое устройство для деления постоянного или переменного напряжения на части.

Делитель напряжения позволяет снимать (использовать) только часть имеющегося напряжения посредством элементов электрической цепи, состоящей из резисторов, конденсаторов или катушек индуктивности. Переменный резистор, включаемый по схеме делителя напряжения, называют потенциометром.

Обычно реостатные датчики применяют в механических измерительных приборах для преобразования их показаний в электрические величины (ток или напряжение), например, в поплавковых измерителях уровня жидкостей, различных манометрах.

Датчик в виде простого реостата почти не используется вследствие значительной нелинейности его статической характеристики Iн = f(x), где Iн — ток в нагрузке.

Выходной величиной такого датчика является падение напряжения Uвых между подвижным и одним из неподвижных контактов. Зависимость выходного напряжения от перемещения х контакта Uвых = f(x) соответствует закону изменения сопротивления вдоль потенциометра. Закон распределения сопротивления по длине потенциометра, определяемый его конструкцией, может быть линейным или нелинейным.

Потенииометрические датчики, конструктивно представляющие собой переменные резисторы, выполняют из различных материалов — обмоточного провода, металлических пленок, полупроводников и т. д.

Тензорезисторы (тензометрические датчики) служат для измерения механических напряжений, небольших деформаций, вибрации. Действие тензорезисторов основано на тензоэффекте, заключающемся в изменении активного сопротивления проводниковых и полупроводниковых материалов под воздействием приложенных к ним усилий.

Термометрические датчики (терморезисторы) — сопротивление зависит от температуры. Терморезисторы в качестве датчиков используют двумя способами.

Способ 1. Температура терморезистора определяется окружающей средой; ток, проходящий через терморезистор, настолько мал, что не вызывает нагрева терморезистора. При этом условии терморезистор используется как датчик температуры и часто называется «термометром сопротивления».

Способ 2. Температура терморезистора определяется степенью нагрева постоянным по величине током и условиями охлаждения. В этом случае установившаяся температура определяется условиями теплоотдачи поверхности терморезистора (скоростью движения окружающей среды — газа или жидкости — относительно терморезистора, ее плотностью, вязкостью и температурой), поэтому терморезистор может быть использован как датчик скорости потока, теплопроводности окружающей среды, плотности газов и т. п.

В датчиках такого рода происходит как бы двухступенчатое преобразование: измеряемая величина сначала преобразуется в изменение температуры терморезистора, которое затем преобразуется в изменение сопротивления.

Терморезисторы изготовляют как из чистых металлов, так и из полупроводников. Материал, из которого изготавливаются такие датчики, должен обладать высоким температурным коэффициентом сопротивления, по возможности линейной зависимостью сопротивления от температуры, хорошей воспроизводимостью свойств и инертностью к воздействиям окружающей среды. В наибольшей степени всем указанным свойствам удовлетворяет платина; в чуть меньшей — медь и никель.

По сравнению с металлическими терморезисторами более высокой чувствительностью обладают полупроводниковые терморезисторы (термисторы).

Омические датчики

Омические датчики – это устройства, которые можно будет рассматривать, как датчик перемещения.

Таким датчиком также может считаться реостат. Многие специалисты сообщают о том, что, если перемещать ползунок реостата, тогда в этом случае его сопротивление может изменяться. Здесь перемещение ползунка можно считать входной величиной, а величина включенного в сеть омического реостата будет выходной величиной. В конструкции датчика реостатного типа также должна присутствовать определенная однозначная зависимость.

Элементы реостатного датчика

Если рассмотреть это изделие более детально, тогда можно понять, что оно состоит из следующих элементов:

Сейчас реостатные датчики могут иметь 2 типа:

В датчиках, которые будут иметь секционированное сопротивление во время перемещения щетки будет происходить ступенчатое изменение сопротивления. Если датчик будет иметь бесступенчатую намотку, тогда в этом случае изменение сопротивления будет плавным.

Преимущества датчиков с секционированным сопротивлением

Основным достоинством омических датчиков подобного типа считается то, что они позволяют осуществлять работу с большими токами. Этого удалось добиться благодаря тому, что работа контактов будет осуществляться в благоприятном режиме. Характеристика линейного реостатного датчика может иметь следующий вид:

Если реостатный датчик в дальнейшем будет подключаться через схему потенциометра, тогда он получит название потенциометрический датчик.

Если вы рассмотрели схему подключения, которая представлена выше тогда могли заметить, что здесь величина напряжения, которое будет сниматься с реостата будет зависеть от положения движка. Соответственно, если движок потенциометра будет находиться в крайнем левом положении, тогда напряжение Ux, которое с него будет сниматься будет минимальным. Если движок будет перемещаться вправо, тогда в этом случае напряжение постепенно будет увеличиваться. У нас вы также можете прочесть про правильное заземление в частном доме.

Напряжение на вольтметре V будет располагаться в линейной зависимости от положения движка потенциометра.

Конструктивно реостатные датчики на сегодняшний день могут выполняться, как датчики угловых, так и линейных перемещений.

Омические датчики являются достаточно простыми. Они считаются достаточно надежными и поэтому широко распространены в технике. Здесь их будут использовать в качестве электрических датчиков механических перемещений. Погрешность реостатных датчиков определить достаточно просто. Она будет определяться:

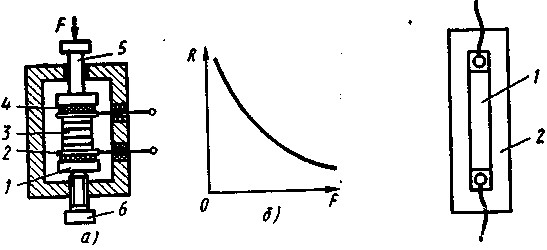

Угольный датчик усилия

Чтобы измерить развиваемые усилия специальный рекомендуют использовать специальный угольный датчик. Его также можно отнести к группе омических датчиков. С его помощью у вас появится замечательная возможность преобразовывать передаваемое на него усилие электрического сопротивления. Угольный датчик будет собираться из графитовых дисков в столбик.

На конце столбиков будут располагаться контактные диски, а также упоры, через которые будет передаваться давление на диски. Электрическое сопротивление угольного датчика будет состоять из сопротивления дисков и других переходных контактных сопротивлений. Величина переходного контактного сопротивления зависит от величины сжимающей силы. Соответственно, чем больше будет сжимающая сила, тем меньше будет сопротивление.

Теперь вы точно знаете, устройство омических датчиков, а также их принцип работы. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

Омические датчики

Омические (реостатные) датчики используют в системах контроля и измерения линейных и угловых перемещений, сил и моментов, колебаний и вибраций, ускорений и других неэлектрических величин. К ним относят контактные, потенциометрические, угольные, тензометрические и другие датчики принцип действия которых основан на изменении омического сопротивления специальных элементов под действием измеряемой входной величины.

Контактные датчики, замыкая или размыкая свои контакты, преобразуют механическое воздействие в электрический импульс переменного или постоянного тока. Последовательно с контактами включают сигнальные лампы, реле, усилители, измерительные приборы и другие устройства. При помощи контактных датчиков измеряют и контролируют усилия, промежуточные и предельные перемещения, конфигурации и размеры изделий или отдельных узлов установки. Зона нечувствительности рассматриваемых датчиков определяется начальным зазором между контактами.

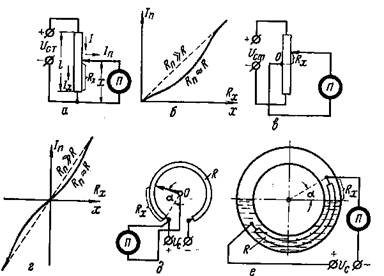

Рис. 63. Контактные датчики: а — однопредельный; б — многопредельный.

Контактные датчики могут быть однопредельными и многопредельными — для измерения величин, изменяющихся в значительных пределах. Основные недостатки контактных датчиков — сложность обеспечения непрерывного контроля и ограниченный срок службы контактной системы.

В потенциометрических датчиках контролируемое перемещение передается воспринимающему органу и преобразуется за счет изменения собственного электрического сопротивления датчика в переменное или постоянное напряжение. Резистор этих датчиков (рис. 64, а) включается по схеме потенциометра, благодаря чему они и получили свое название. Подвижный контакт потенциометра связан с контролируемым перемещением, при изменении положения объекта изменяется напряжение на вторичном приборе П, проградуированном в единицах контролируемого параметра. Чтобы исключить влияние отклонений напряжения, рекомендуется подавать питание на датчик от стабилизатора.

Характеристику потенциометрического датчика Іп =ƒ(Rx) стремятся сделать близкой к прямолинейной (рис. 64, б и г), задавая потенциометру соответствующий режим работы, применяя тот или иной способ намотки проволочного реостата, а также согласуя сопротивление вторичного прибора. Если необходимо, чтобы выходной ток и напряжение соответствовали по знаку направлению перемещения движка, то используют потенциометр со средней точкой (рис. 64, г), характеристика которого дана на рисунке 64, г.

Для контроля угловых перемещений служат датчики с каркасами в виде дуги окружности (рис. 64, д). В качестве бесконтактных датчиков угловых перемещений с плавным выходом применяют жидкостные потенциометрические датчики (рис. 64е)

Рис. 64. Потенциометрические датчики: а — с прямым каркасом; б — характеристика датчика с прямым каркасом в-со средней точкой; г — характеристика датчика со средней точкой-‘ о — с кольцевым каркасом; е — бесступенчатый датчик угла поворота.

Характеристика и чувствительность потенциометрического датчика рассчитываются аналитически. Так, для схемы, изображенной на рисунке 64, а, можно составить следующие уравнения:

где Uст — стабилизированное напряжение питания датчика;

R и l — полное сопротивление и длина намотки потенциометра; Rx — сопротивление части потенциометра; Rп — сопротивление вторичного прибора; Iп и Iх — токи в сопротивлениях Rn и Rx.

Решая уравнения относительно Iп, получим:

Если Rп

Iп

Uп = IпRп=Uст

то есть выходные величины Iп и Uп прямо пропорциональны входной величине х.

Чувствительность датчика (соответственно А/м или В/м)

Kд.=

Для датчика с кольцевым каркасом характеристики и чувствительность определяют, исходя из следующих соображений.

Напряжение на вторичном приборе Un = Uст

Если сопротивление потенциометра R равномерно распределено

по длине окружности, то зависимость тока в приборе от угла поворота а определяется уравнением

Iп =

Где

р — сопротивление обмотки, отнесенное к единице длины окружности, Ом/м-рад.

Чувствительность датчика (А/рад)

Kд =

Зона нечувствительности проволочного потенциометрического датчика определяется диаметром провода (ошибкой ступенчатости), так как при перемещении подвижного контакта, равном диаметру провода, потенциал меняется скачками на значение Uст / n, где п — число витков потенциометра. У датчиков со сплошным полупроводящим покрытием потенциометра ошибка ступенчатости отсутствует.

Потенциометрические датчики отличает высокая точность и стабильность характеристик, простота конструкции и малые габариты. Кроме того, они обычно не нуждаются в усилителях, поскольку их выходная мощность достаточна для работы вторичных приборов. Благодаря этому подобные датчики получили широкое распространение в автоматике.

К сожалению, наличие подвижных частей и скользящего контакта снижает надежность потенциометрических датчиков.

Угольные датчики используют принцип изменения собственного электрического сопротивления под действием приложенных сил.

Простейший датчик этого типа (рис. 65, а) представляет собой угольный столб, набранный из графитовых дисков. Диски расположены между контактными шайбами. Электрическое сопротивление угольного столба складывается из относительно небольшого собственного сопротивления дисков и основного сопротивления перехода между дисками, которое в значительной степени зависит от того, насколько плотно прилегают диски друг к другу, то есть от усилия сжатия, действующего на диски.

Рис. 65. Угольные датчики:

а—простейший угольный датчик; б — характеристика угольного датчика; в — дифференциальный угольный датчик.

На рисунке 65, б показаны кривые изменения сопротивления R (Ом) и выходного тока Iп (А) датчика в зависимости от усилия сжатия F(Н). Сопротивление угольного датчика

R= R о+

а ток во вторичном приборе

Іп =

Чувствительность угольного датчика (Ом/Н) Kд=

Для повышения чувствительности таких датчиков применяют мостовые схемы включения угольных столбов (рис. 65, в). Входное усилие F вызывает в одном плече моста уменьшение сопротивления R1 в результате сжатия, а во втором — увеличение R2. Такие датчики называют дифференциальными. Чтобы рабочая точка находилась на линейной части характеристики, на угольный столб постоянно действует некоторое усилие сжатия Fo.

Основные недостатки угольных датчиков: нестабильность сопротивления, наличие гистерезиса и нелинейность характеристики. Наибольшая нелинейность характеристики простейшего угольного датчика соответствует области малых усилий. У дифференциального датчика характеристика близка к линейной.

Тензометрические датчики используют в своей работе зависимость электрического сопротивления материала от его деформации. Тензодатчики представляют собой тонкую проволоку (рис. 66, а, в), определенным образом уложенную и обклеенную с двух сторон пленкой.

Рис. 66. Тензометрические датчики: а — петлевой; б — характеристика тензодатчика; в — для измерения кольцевых деформаций; 1 — бумага; 2 — проволока; 3 — выводы.

Тензодатчик приклеивают прочным клеем к испытываемой детали. При деформации детали изменяется электрическое сопротивление проволоки в результате изменения ее геометрических размеров и удельного сопротивления. Изменение сопротивления ΔR проволоки при ее сжатии и растяжении связано с относительной деформацией ε =Δι ⁄ι

Коэффициент чувствительности определяется уравнением

ќ =

где

По измеренному относительному изменению сопротивления проволоки ΔR/R вычисляют относительную деформацию Δ1/1 =

Зная зависимость Δ1/1 = ƒ (F), можно определить усилие F, изменяющееся в широком диапазоне. Характеристика тензодатчиков линейна, поэтому их чувствительность практически постоянная (рис. 66, б).

Поскольку при работе датчика на измеряемую деформацию реагирует лишь часть его длины (например, исключаются участки закругления на рис. 66, а),, то его чувствительность к меньше коэффициента к, характеризующего чувствительность самого материала Датчика.

К недостаткам датчиков такого типа следует отнести некоторую температурную погрешность и малую чувствительность. Термокомпенсация измерительных схем и применение высокочувствительных вторичных приборов с усилителями позволяют в значительной мере преодолеть эти недостатки. Наибольшее распространение получили нихромовые и константановые проволочные тензодатчики, для которых K = 1,9÷ 2,2.

Дата добавления: 2015-04-11 ; просмотров: 147 ; Нарушение авторских прав