Оксикоричные кислоты что это такое

Оксикоричные кислоты

Из Википедии — свободной энциклопедии

Оксикоричные кислоты — фенольные соединения С6 — С3-ряда, у которых бензольное кольцо связано с карбоксильной группой через этиленовую связь.

R1 = R2 =H — n-оксикоричная кислота (n-кумаровая)

R1 =R2=ОСН3 — синаповая кислота

Оксикоричные кислоты встречаются практически у всех высших растений. Наиболее широко распространена кофейная кислота. Она часто образует димеры с алициклическими кислотами — хинной и шикимовой. Наиболее известны 3-кофеил-хинная кислота (хлорогеновая) и её изомеры. Подобные сложные эфиры образуют и другие оксикоричные кислоты. Известны эфиры оксикоричных кислот с алифатическими кислотами (винной, яблочной, молочной и др.) и гликозидные формы. Углеводный заместитель в гликозидах присоединяется через фенольный гидроксил или карбоксильную группу. Известно много сложных углеводных производных, нередко оксикоричные кислоты входят в состав белков и полисахаридов.

Свободные оксикоричные кислоты представляют собой чаще бесцветные кристаллические вещества, хорошо растворимые в этиловом и метиловом спиртах, этилацетате, метилированные производные растворяются в эфире и хлороформе. Благодаря этиленовой связи, оксикоричные кислоты способны к цис-транс-изомерии. В растениях обычно преобладает транс-форма. Цис- и транс-формы резко отличаются по физиологической активности. Цисформы оксикоричных кислот стимулируют рост растений, а транс-формы не оказывают действия или даже подавляют его. Для обнаружения в растениях используют их свойство флюоресцировать в УФ-свете и реакции, характерные для фенольных соединений.

Биологическая активность большинства оксикоричных кислот изучена пока недостаточно. Установлено выраженное желчегонное действие феруловой, кофейной, хлорогеновой кислот и особенно цинарина (1,4-дикофеилхинная кислота); п-кумаровой кислоте приписывается туберкуло-статическое действие, сильными антибактериальными свойствами обладает кофейная кислота.

Оксикоричные кислоты что это такое

Urtica L. —род многолетних или однолетних травянистых растений семейства крапивные (Urticaceae). Род включает 45 видов. Наибольшее распространение в России имеют крапива двудомная (Urtica dioica L.), крапива жгучая (Urtica urens L.) и крапива коноплевидная (Urtica cannabina L.) [6]. Urtica cannabina (рис. 1) образует значительные заросли в Европейской части России, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Рис. 1. Внешний вид крапивы коноплевидной – Urtica cannabina L.

Крапива коноплевидная широко применяется в народной и традиционной медицине при широком спектре заболеваний как поливитаминное, противовоспалительное и детоксикационное средство [9, 13, 14]. В экспериментальной медицине крапива коноплевидная показала противовоспалительную активность [11, 12]. Нашими исследованиями показано, что сухой экстракт крапивы коноплевидной обладает способностью корректировать деструктивные изменения клеток печени мышей при экспериментальной полихимиотерапии [5]. Широкий спектр биологической активности крапивы коноплевидной обусловлен комплексом биологически активных веществ, синтезируемым данным растением. По нашим данным гидроксикоричные кислоты являются одной из основных групп БАВ надземной части Urtica cannabina [3, 4]. В последнее время они стали предметом пристального внимания исследователей с точки зрения проявления широкого спектра биологической активности [1, 8].

Целью данного исследования являлось изучение гидроксикоричных кислот надземной части крапивы коноплевидной.

Материал и методы исследования

Объектами исследования служили образцы надземной части Urtica cannabina, собранные по фазам развития растения, из разных точек ареала. Образцы фиксировались воздушно-теневой сушкой.

Образцы Urtica cannabina L. (надземная часть) взятые для исследования

Характеристика места и времени сбора сырья, фаза развития растения

Республика Бурятия, окрестности села Байкальское, остепненный луг, 28.07.2015 г., фаза цветения

Кемеровская область, окрестности деревни Литвиново, остепненный луг, 15.07.2015 г., фаза цветения

Алтайский край, Алейский район, остепненный луг, 10.07. 2014 г., фаза цветения

Новосибирская область, Ордынский район, окрестности села Красный Яр, 15.07.2015 г., фаза цветения

Там же, 15.05.2015 г., фаза вегетации

Там же, 16.06.2015 г., фаза бутонизации

Там же, 01.07.2015 г., фаза цветения

Там же, 08.09.2015 г., фаза плодоношения

Казахстан, Восточно-Казахская область, окрестности деревни Новоберезовка, остепненный луг, 21.07.2015 г., фаза цветения

Методика получения извлечения: около 1 г сырья (точная навеска), измельченного да частиц размером 1 мм, экстрагируют до истощения спиртом этиловым 50%. Объем объединенных фильтратов замеряют.

Методика анализа компонентного состава гидроксикоричных кислот: состав компонентов суммы гидроксикоричных кислот надземной части Urtica cannabina исследовали методами бумажной хроматографии; бумага «FN-7а», Ленинградская-С (средняя); системы растворителей: кислота уксусная 2%-ная; кислота хлористоводородная : вода очищенная (3 : 97). Для идентификации веществ использовали: характер свечения веществ в УФ-свете до и после обработки хроматограмм раствором натрия гидроксида 10%-ным в спирте этиловом 96%-ном; их окраску после обработки хроматограмм диазотированной кислотой сульфаниловой, величины Rf в сравнении со стандартными (аутентичными) образцами кислот гидроксикоричных [1, 2].

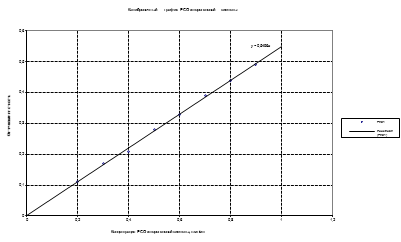

Методика определения содержания гидроксикоричных кислот: количественное содержание гидроксикоричных кислот в надземной части Urtica cannabina определяли прямым вариантом спектрофотометрического метода. Оптическую плотность суммарных извлечений из надземной части Urtica cannabina определяли на приборе СФ-56 при длине волны 326 нм (в пересчете на кислоту хлорогеновую). Извлечение, полученное по вышеописанной методике, помещают в кюветы с толщиной слоя 10 мм и замеряют оптическую плотность. Раствор сравнения – спирт этиловый 50%-ный. При необходимости проводят разведение извлечений. Расчет количественного содержания гидроксикоричных кислот производят с помощью калибровочного графика, построенного по государственному стандартному образцу (ГСО) кислоты хлорогеновой по формуле:

Х = D · V · 100 / K · m · (100 – W),

где V – объем извлечения из надземной части Urtica cannabina, мл; К – коэффициент пересчета, рассчитанный по калибровочному графику, построенному по стандартному веществу (кислоте хлорогеновой); D – оптическая плотность исследуемого раствора; m – масса сырья, г; W – потеря в массе при высушивании сырья, в %.

Построение калибровочного графика. 40 мг (точная навеска) ГСО кислоты хлорогеновой помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 10 мл 40%-ного спирта этилового и перемешивают до растворения кислоты хлорогеновой, затем доводят 40%-ным этанолом до метки. Отбирают по 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 и 2,25 мл раствора в мерные колбы вместимостью 25 мл и доводят 40%-ным спиртом этиловым до метки. Оптическую плотность растворов измеряют на спектрофотометре СФ-56 при длине волны 326 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют 40%-ный спирт этиловый. Для построения калибровочного графика (рис. 2) по оси ординат откладывают оптическую плотность, а по оси абсцисс – концентрацию РСО кислоты хлорогеновой в миллиграммах в 1 мл раствора.

Рис. 2. Калибровочный график, построенный по кислоте хлорогеновой

Результаты исследования и их обсуждение

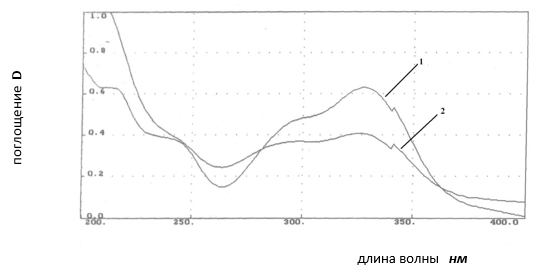

При хроматографическом исследовании суммарных извлечений из надземной части Urtica cannabina обнаружено 7 гидроксикоричных кислот, из которых идентифицированы: феруловая, хлорогеновая, кофейная и транс-коричная кислоты. Состав компонентов данной группы БАВ не изменяется в течение всего вегетационного периода. Вегетативные и генеративные органы надземной части Urtica cannabina (листья, стебли и соцветия) по составу компонентов суммы гидроксикоричных кислот различий не имеют. Географический фактор в пределах территории Сибири не оказывает влияния на качественный состав данной группы веществ. В сумме гидроксикоричных кислот преобладающей является хлорогеновая кислота. Данный факт подтверждает сравнительный визуальный анализ хроматограмм и электронных спектров поглощения ГСО кислоты хлорогеновой и суммарного извлечения из надземной части Urtica cannabina (рис. 3). В связи с этим содержание суммы гидроксикоричных кислот рассчитывали в пересчете на кислоту хлорогеновую.

Рис. 3. Электронные спектры поглощения: 1 – государственный стандартный образец хлорогеновой кислоты, 2 — извлечение из надземной части Urtica cannabina (max = 326 нм)

Анализ зависимости содержания суммы гидроксикоричных кислот в надземной части Urtica cannabina от фазы развития растения (вегетация, бутонизация, цветение и плодоношение) показал, что содержание исследуемой группы веществ в фазе вегетации достигает 1,5% и в течение всего вегетационного периода, по мере роста и развития растения, изменяется незначительно (табл. 2).

Динамика содержания гидроксикоричных кислот в надземной части Urtica cannabina L. в зависимости от фазы развития, местообитания и длины стебля (в %, в пересчете на абсолютно сухое сырье)

Эхинацея

Что такое эхинацея

и гидроксикоричные кислоты?

Эхинацея пурпурная — это многолетнее растение с запоминающимися розовыми цветками. Родина эхинацеи — восток Северной Америки, однако в настоящее время

ее культивируют во многих странах. Эхинацея пурпурная давно используется в народной медицине для предупреждения гриппа, простудных и инфекционных заболеваний.

В XX веке на эхинацею пурпурную обратили внимание ученые и подтвердили, что она

обладает иммуномодулирующими свойствами и улучшает адаптационные возможности

организма. Сегодня препараты на основе эхинацеи пурпурной широко применяются в традиционной медицине.

Эхинацея, как и все растения, имеет сложный химический состав: флавоноиды, витамины А и С, полисахариды, эфирные масла и т. д. Однако полезное действие эхинацеи обусловлено высоким содержанием в ней гидроксикоричных кислот.

Как действуют гидроксикоричные кислоты?

Чтобы увеличить концентрацию полезных веществ, используют не высушенное растение, а экстракт его наземной части. В экстракте контролируется (стандартизуется) именно содержание гидроксикоричных кислот.

Гидроксикоричные кислоты способствуют формированию адекватного иммунного ответа и поддержанию адаптационного потенциала организма. Они участвуют в подавлении

процессов воспаления, усиливают активность белков, которые должны защищать организм от чужеродных агентов (в том числе микроорганизмов), а также стимулируют поглощение клетками иммунной системы чужеродных частиц, вирусов, бактерий. Гидроксикоричные

коричные кислоты усиливают выработку интерферонов — мощного противовирусного

оружия.

Таким образом, гидроксикоричные кислоты обладают противомикробными свойствами и повышают устойчивость организма к вирусам и бактериям. Такое действие

гидроксикоричных кислот особенно важно во время «сезона простуд», когда риск респираторных инфекций резко возрастает.

Также читайте о пользе и особенностях других действующих веществ препарата Веторон — бета-каротина, витамина С, витамина Е и цинка.

ОКСИКОРИЧНЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Скажите, доктор, от инсульта

найдется ль средство навека?

Уст поцелуя катапульта

и милой женщины рука!

Частота патологии мозгового кровообращения (инсульты) ежегодно растет, летальность достигает 35 %. Около 10 % больных, переживших острую стадию заболевания, остаются инвалидами, полностью лишенными возможности самообслуживания; а не более 20 % из них возвращаются к трудовой деятельности. Следует также принимать во внимание то, что список лекарственных средств для адекватной терапии патологии кровоснабжения и функционирования мозга ограничен, поэтому поиск потенциальных активных веществ актуален до настоящего времени. В официальной медицине все большее внимание уделяется применению средств растительного происхождения для профилактики и терапии начальных стадий расстройств сердечно-сосудистой системы, в том числе оксикоричных кислот. Оксикоричные кислоты (n-кумаровая, кофейная, феруловая и синаповая) в различных комбинациях, в свободном виде или в составе гликозидов и сложных эфиров содержатся во многих высших растениях: эхинацее, корнях лопуха, в боярышнике, ревене, листьях черники обыкновенной, арники горной, ромашки лекарственной, кофейных зернах и других. Феруловая кислота не влияет на артериальное давление и частоту сердечных сокращений, обладает: радиопротекторной; антигипоксической, увеличивая продолжительность жизни мышей при гиперкапнической и гемической гипоксиях; церебропротекторной; антиоксидантной; подавляет экспрессию генов апоптоза; противовоспалительной – ингибирует цикл арахидоновой кислоты и тем самым уменьшает образование провоспалительных и проагрегантных факторов; проявляет способность активировать митоз и синтез ДНК, что предполагает способность ускорять неовазогенез в постишемическом периоде; уменьшает нарушения, возникающие при введении глутамата в пренатальном периоде у крыс. Кофейная и феруловая кислоты при курсовом применении в течении 14 дней существенно увеличивают уровень объемной скорости мозгового кровотока у животных в условиях экспериментальной нормы, уменьшают выраженность патологических цереброваскулярных феноменов (гиперперфузии и гипоперфузии), что значительно уменьшает риск отека ткани нервной системы в период первой фазы – гиперперфузии и также уменьшает процент смертности животных в период второй фазы гипоперфузии. Таким образом, в условиях экспериментальной ишемии мозга исследуемые соединения при их профилактическом введении существенно изменяют динамику развития постишемических цереброваскулярных феноменов, уменьшают степень проявления реактивной гиперемии и тормозят развитие фазы невосстановления объемной скорости мозгового кровотока у экспериментальных животных. Для терапии патологии мозгового кровообращения в комплексном лечении можно рекомендовать к назначению изученные соединения при курсовом назначении, а также продукты, содержащие кофейную и феруловую кислоты.

Что такое антиоксиданты? Как они помогают организму?

Сегодня антиоксиданты стали неким критерием качества: если они содержатся в продуктах или косметике, то нужно брать и побольше. Но что это такое? В чем столь популярность БАДов, пищевых добавок с антиоксидантами? Помогут ли они жить долго, счастливо и оставаться молодым?

Что такое свободнорадикальное окисление?

Многое мы делим на «черное» или «белое» и полутонов быть не может. Однако это нежелание разобраться в основах, и привело к тому, что в сети, СМИ и других источниках информации с великим упорством гуляют мифы о том, что физиологическая реакция окисления несет в себе вселенский вред, и только антиоксиданты спасут мир. Пойдем другим, научным и доскональным путем, разбираясь в нюансах.

Начать стоит с того, что просто окислительных реакций в организме не бывает. Если что-то окислилось, то есть потеряло электроны, они недолго будут «лежать» и быстро задействуются в процессах восстановления. Поэтому подобные реакции в организме называются окислительно-восстановительными. На них держится наша жизнь: это обменные процессы, фотосинтез, гниение, дыхание и др.

В ходе некоторых окислительно-восстановительных реакций образуются перекисные соединение и тогда они называются свободнорадикальными. Такое название связано с нестабильными активными частицами, молекулами, в химической структуре которых имеется неспаренный электрон у атома кислорода. Главная задача этого электрона – как можно скорее что-нибудь окислить. Такие соединения называются активными формами кислорода. Они реагируют между собой или же в качестве «жертвы» выбирают липиды, белки и др.

Вред и польза свободнорадикального окисления

Перекисные соединения, которые образуются в результате свободнорадикального окисления, также являются активными химическими веществами и порождают новые активные формы кислорода. Реакция следует за реакцией и постепенно становиться лавинообразной, неконтролируемой. И этот хаос для организма опасен разрушениями, болезнями.

Несмотря на весь вышеописанный ужас, такие реакции организму нужны для поддержания его жизнедеятельности:

Свободные радикалы: друг или враг?

Организм – система продуманная, и если существуют свободнорадикальное окисление и радикалы, то они не только вредны, но и необходимы, все дело в мелочах.

Некоторые из них организм вырабатывает самостоятельно – существуют эндогенные источники радикалов: в норме протекающие процессы обмена энергией, работа иммунных клеток. Например, фагоциты – клетки иммунной защиты вырабатывают активные формы кислорода для борьбы с микробами, с их помощью запускается выработка цитокинов, которые отвечают за воспалительные реакции. А, как известно, воспаление – защитная реакция организма. Кроме того, активные формы кислорода стимулируют процессы образования белков, гормонов и др.

Но существуют и экзогенные свободные радикалы, которые поступают извне. Их источниками становится УФ-излучение, сигаретный дым, загрязнения воздуха, особенности питания, в котором избыток меди и железа, действие бытовой химии и др. Вот такие активные формы кислорода вредны.

Стоит отметить, что даже эндогенные свободные радикалы могут быть вредны для организма: во время болезни, на фоне курения, да и в целом неправильного образа жизни. Они приводят к повреждению мембран клеток, способствуют разрушению белков, нарушают естественные процессы деления клеток и запускают их программированную гибель.

Антиоксиданты

Это вещества, которые вмешиваются в свободнорадикальные реакции и прерывают их. Но если человек здоров, полноценно питается и ведет активный образ жизни, его организм, как система вполне самодостаточная и саморегулируемая, справляется со всеми последствиями окислительно-восстановительных реакций, без каких-либо последствий.

На каждую опасную активную форму кислорода есть фермент с антиоксидантной активностью, которая их уничтожит. И, конечно, организм самостоятельно вырабатывает антиоксиданты: стероидные гормоны, простагландины и ряд других биологически активных веществ. Многие из этих соединений содержатся в продуктах.

Исключительно польза?

Заветная надпись «антиоксиданты» делает продукт априори полезным, его нужно включать в рацион, использовать косметику и чем больше, тем лучше, но не все так просто.

Среди представителей медицинского сообщества до сих пор остается открытым вопрос необходимости дополнительного приема продуктов с их содержанием. Кроме того, нет четко сформированных показаний к их применению.

Эксперименты на животных показали, что введение в организм антиоксидантов действительно улучшает антиоксидантную активность, но как только они выводятся из организма, то способность справляться с действием свободных радикалов снижается и даже падает ниже нормы. Проще говоря, организм теряет способность самостоятельно работать и обезвреживать свободные радикалы, ему нужна помощь и это некая форма зависимости.

Поэтому бесконтрольный прием в виде БАДов может оказаться плохой услугой здоровому организму, который работает без сбоев! Другое дело, когда речь идет о болезнях. Но прежде чем принимать такие средства не лишней будет консультация с врачом.

Антиоксиданты в продуктах

Не все антиоксиданты одинаковы. Они взаимодействуют с соединениями и обладают не одинаковой активностью, да и их активация будет требовать различных условий. Для примера, популярный антиоксидант – витамин С гораздо слабее по своем свойствам в сравнении с витамином Е.

Отдельно нужно поговорить об употреблении ягод, овощей и фруктов ради получения антиоксидантного эффекта. Первые места в списке полезных продуктов занимает: черника, виноград, сухое красное вино, которые содержат флавоноиды. Они действительно могут вмешиваться в свободнорадикальные процессы, но только на начальных этапах. Но подтвердить это удалось пока только в лабораторных условиях, то есть в пробирке.

Нельзя не отметить, что количество антиоксидантов в продуктах мизерное. Чтобы организм почувствовал, что его «кормят» антиоксидантами, нужно съесть несколько килограмм брокколи и запить 2-3 литрами вина.

Поэтому в отношении продуктов можно сказать одно – количество антиоксидантов в них крайне низкое, да и усвоение происходит лишь в том случае, когда это необходимо. И не стоит рассчитывать на выраженный эффект от приема продуктов питания с их содержанием. Гораздо эффективнее в этом отношении БАДы, но перед их использованием необходимо проконсультироваться с врачом. Ведь они нужны не всем и далеко не всегда.