Окоп и траншея в чем отличие

Азбука военной археологии. Часть VII-I. Ячейка и отдельный окоп.

Понятие «ячейка» обычно употребляется только в отношении отдельного окопа на одного бойца, а на самом деле ячейки сооружались и на несколько человек, для станкового пулемета, к примеру. Отдельными ячейки тоже были не всегда. Бывали и примкнутыми, то есть примыкающими к какой-то окопной системе.

Про одиночные ячейки фронтовики оставили несколько грустных свидетельств, «переосмыслив» которые, командиры поисковых отрядов широко запустили их в массы. Поэтому, многие поисковики, натыкаясь на советские одиночные ячейки, уверены, что бойцы вырыли себе только их из-за того, что наши предвоенные уставы никакой другой полевой фортификации не предусматривали. На вопросы о том, откуда тогда на нашем передке взялись более серьезные фортификационные сооружения, они отвечают, что это инициатива бойцов-ветеранов Первой Мировой, новые уставы, принятые после начала войны или вообще события по 1943 году, а не 1941-му и прочее.

Если потом поступала команда на отход или наступление, ячейка эта просто бросалась. Если же следовала команда «Закрепиться» то боец углублял свой одиночный окоп для стрельбы лёжа, сначала до глубины для стрельбы с колена, а затем и для стрельбы стоя.

«Вторая фаза» стрелковой ячейки – одиночный окоп для стрельбы с колена. Обратите внимание на берму – горизонтальную земляную полку между бруствером и окопом. Именно сюда боец выкладывал боеприпасы и предметы амуниции, должные быть под рукой.

«Третья фаза» стрелковой ячейки – одиночный окоп для стрельбы стоя. На этом этапе в ячейке часто отрывались подбрустверные ниши – земляные полки, куда боец складывал боеприпасы и имущество.

Весь процесс сооружения одиночного окопа был регламентирован, назывался он – самоокапывание.

Даже положения бойца на отдельных этапах рытья ячейки были продуманы.

Близко расположенные ячейки бойцам рекомендовалось соединить.

Помимо ячеек стрелков, параллельно сооружались ячейки для ручного пулемета и винтовочного гранатомета Дьяконова, имевшихся в стрелковом отделении. Ячейки эти выглядели иначе. Посмотрим на них в начальной стадии отрывки – для стрельбы лёжа.

Ячейка для ручного пулемёта Дягтерёва ДП-27 и его расчёта. Очень похожа и ячейка для Максима, только та поглубже.

Далее, если подразделение получало приказ перейти к обороне, приходило время более серьезной фортификации, о ней поговорим в продолжении, а пока подведем итог первой части.

Если мы находим одиночные стрелковые ячейки со стреляными гильзами, а то и с погибшими бойцами, то, скорее всего, восемьдесят лет назад, события здесь протекали по одному из следующих вариантов.

Ну и «русский авось» не забываем, копать всё-таки тяжело, особенно если ты толком не спал несколько суток и так же питался. Опять же, фортификацию, более серьезную, чем одиночные окопы, лучше копать не малой лопатой, которую в народе, кличут сапёркой, а большой лопатой, которая и на самом деле сапёрная. При этом, малую лопату солдат носил с собой, а сапёрная ездила в обозе. В начале войны, да и при окружениях, пехота часто оставалась без обозов и тех самых больших лопат, а малой лопатой, особенно в ходе боя, ничего кроме одиночной ячейки не выкопаешь.

Война есть война и любое сочетание перечисленных вариантов тоже случалось. Одним словом, «запрет окопов уставами» это всего лишь миф, не более. Именно обстоятельства, а не уставы порождали ячеечную оборону.

Заметим ещё один момент. Если ячейка отрывалась «довоенным» бойцом, служащим второй или третий год, и обстоятельства стройке способствовали, то она выглядела практически как картинка из наставления. Если же ячейку в спешке рыл новобранец, то и выходила она иной.

Теперь поговорим о том, как ячейки выглядят сейчас. Во время интенсивных боевых действий их бруствера осыпались от близких разрывов, наездов танков, прямых попаданий и прочего. Осыпались они, в основном, в сам окоп, что делало его рельеф более плоским. Далее время сделало своё дело, которое вообще любые рельефы сглаживает.

Окопы для стрельбы лёжа, даже во время своего сооружения были не глубоки, а их бруствера не высоки. Как следствие, они сейчас легко читаются на местности в тех случаях, если их кто-то уже относительно недавно взбодрил то есть нашёл и выкопал. Исключения есть, оно они не часты.

Как ни странно, к этому материалу у меня сложно со слайдами. До начала раскопок ямы, очень редко её фотографируешь. Лишь найдя что-то серьезное, да и то не всегда. Отличить ячейку от простой ямки или вороночки, использованной солдатом для своих нужд тоже сейчас довольно сложно.

Поэтому покажу лишь пару «практически наверняка» одиночных ячеек, встретившихся нам в ходе раскопок.

Синявинский лес. Дно этой ячейки для стрельбы с колена было усыпано автоматным отстрелом. На берме были уложены шесть бутылок с зажигательной смесью. Боец оставил ячейку, интенсивно постреляв из неё. Почему он оставил бутылки и куда он пошёл дальше, этого мы уже не узнаем.

Невский пятачок. В этой ячейке боец принял свой последний бой. С поверхности, ячейка, затянутая песчаным грунтом, была совершенно неразличима. Солдат найден прибором «на каску». Он лежал в пяти метрах от Петрозаводского шоссе, на глубине 40 сантиметров.

В продолжении мы поговорим о том, как отдельные ячейки превращались в окоп на стрелковое отделение.

Для иллюстрации использованы рисунки из Наставления по инженерному делу для пехоты РРКА 1939 года. В финальной статье части VII приведу все ссылки.

Полевая фортификация. Часть-1.

Отрывается стрелком малой пехотной лопатой под огнем противника. Объем вынутого грунта 0.3 куб.м. Время на отрывку 25-60 мин. По возможности развивается в окоп для стрельбы с колена.

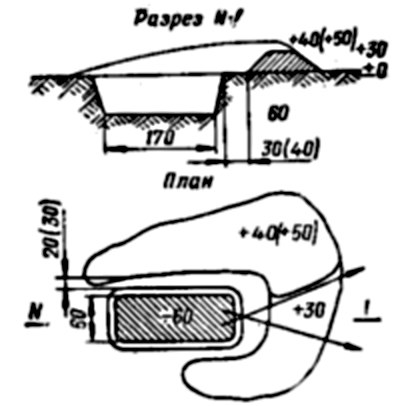

Как правило, является развитием окопа для стрельбы лежа. Отрывается малой пехотной лопатой. Объем вынутого грунта 0.8 куб.м. Время на отрывку 50-150 мин. По возможности развивается в окоп для стрельбы стоя.

Может являться развитием окопа для стрельбы с колена или же отрываться сразу. Объем вынутого грунта 1.4 куб.м. Время на отрывку малой пехотной лопатой 120-250 мин, большой саперной лопатой 1.4 час. В дальнейшем из правого заднего угла окопа начинается отрывка участка траншеи к соседу справа.

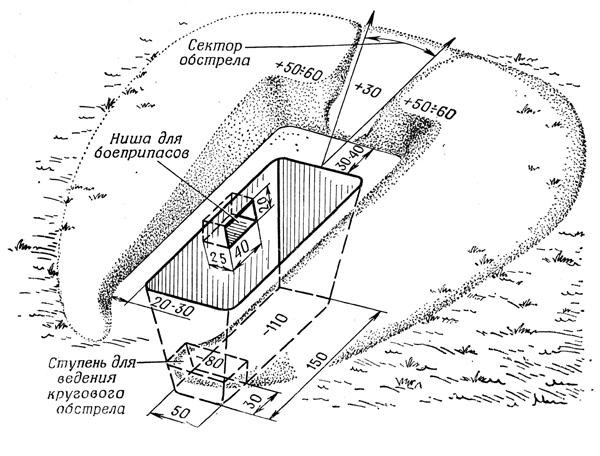

Окоп для стрельбы из пулемета стоя.

Отрывается обычно большой саперной лопатой сразу или же малой пехотной лопатой развивается из окопа для стрельбы с колена. Объем вынутого грунта 2.3 куб.м. Трудоемкость большой саперной лопатой 2.5 чел./час, малой пехотной лопатой 5.7 чел/час.

94. Для ведения огня, наблюдения и защиты от средств поражения каждый солдат на позиции под огнем противника устраивает себе одиночный окоп сначала для стрельбы лежа, затем углубляет окоп для стрельбы с колена и далее для стрельбы стоя.

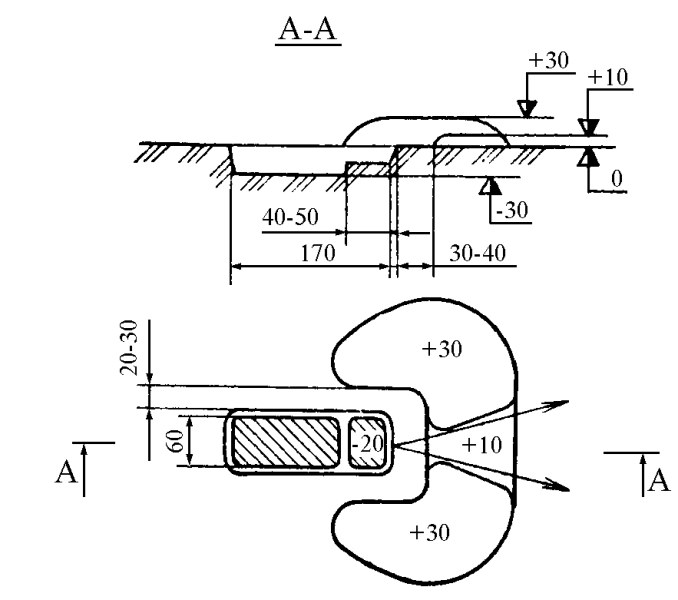

95. Одиночный окоп для стрельбы лежа представляет собой выемку длиной 170 см, шириной 60 см и глубиной 30 см. Вынутый при отрывке грунт насыпают впереди, образуя бруствер окопа. В окопах, предназначенных для ведения фронтального огня бруствер устраивается одинаковой высоты.

96. Одиночный окоп для стрельбы с колена, а затем для стрельбы стоя получается в результате увеличения глубины выемки соответственно до 60 см и 110 см. При отрывке окопов грунт выбрасывают вперед и в стороны, образуя бруствер, защищающий стрелка от фронтального и флангового автоматно-пулеметного огня и осколков.

98. Окопы для ручного и ротного пулеметов устраивают для стрельбы лежа, с колена и стоя. Грунт, отрытый из окопа, следует насыпать вначале впереди, затем с боков и с тыла. Высота бруствера в секторе обстрела из пулемета не должна превышать 20 см, а в остальных частях окопа она должна быть не менее 60 см. В торцах окопа для стрельбы из пулемета стоя можно устраивать стрелковые ступени для ведения огня из автомата и наблюдения.

99. Для стрельбы из ручного противотанкового гранатомета можно использовать одиночные окопы. В этом случае бруствер со стороны противоположной сектору обстрела из гранатомета не устраивается.

Порядок работы солдата по отрывке окопа для стрельбы лежа в условиях огневого воздействия противника

Траншеи и ходы сообщения.

Профиль траншеи полного профиля.

Глубина 150см. На 1 погонный метр траншеи объем вынутого грунта 1.1 куб.м., трудоемкость 1.1 чел/час.

Профиль траншеи основного (нормального) профиля.

Глубина 110см. На 1 погонный метр траншеи объем вынутого грунта 0.8 куб.м., трудоемкость 0.8 чел/час.

103. Траншея предназначается для ведения огня, наблюдения и укрытого сообщения. Траншеи оборудуют ячейками для стрелков, площадками для пулеметов и других огневых средств, а также простейшими укрытиями для личного состава. Работы по оборудованию траншей необходимо тщательно маскировать.

Траншея в плане

106. Начертание траншей в плане- криволинейное или ломаное. Траншею криволинейного начертания в плане следует отрывать траншейной машиной без подъема рабочего органа (ротора). Прямолинейный отрезок траншеи называется фасом траншеи. Длина фаса не должна превышать 10-15м. В одном фасе следует располагать не более 1-2 стрелковых ячеек с тем, чтобы при попадании снаряда или гранаты в траншею осколками было поражено не более одного бойца.

108. Ячейки для стрелков, площадки для пулеметов и других огневых средств необходимо устраивать в передней крутости траншеи, примкнутыми или вынесенными. Вынесенная ячейка отличается от примкнутой тем, что предварительно в перпендикулярном направлении по отношению к основной траншее отрывается отрезок траншеи длиной обычно до 10м. и в ее конце устраивается ячейка. Вынесенные ячейки устраиваются, если впереди имеются пространства непростреливаемые из примкнутых ячеек или же для ведения флангового или косоприцельного огня.. Бруствер позади ячеек для ручных противотанковых гранатометов не делается. В передней крутости ячейки оборудуются ниши для боеприпасов и имущества.

114. На наиболее важных в тактическом отношении участках местности ходы сообщения следует обязательно приспосабливать к обороне, устраивая в них ячейки для стрелков, площадки для пулеметов и других огневых средств. Кроме того, в ближайшем к позиции ходе сообщения следует оборудовать отхожее место.

Окоп мотострелкового отделения.

Окоп мотострелкового отделения представляет собой в плане участок траншеи ломаного или криволинейного начертания основного (110см.) или полного (150см.) профиля общей длиной около 100м. с примкнутыми и вынесенными основными и запасными ячейками для ведения огня из автомата, ручного противотанкового гранатомета, ручного пулемета и иных приданных и поддерживающих огневых средств (огнемет, противопехотный гранатомет АГС-17, снайперская винтовка, станковый пулемет и пр.). На каждый автомат следует иметь не менее одной ячейки, а для пулемета, гранатомета, огнемета не менее 2 основных и 1-2 запасных ячеек.

Кроме того, окоп для отделения оборудуется открытой или перекрытой щелью для укрытия личного состава, нишами для боеприпасов и иного имущества. К левому, правому соседям отрывается ход сообщения, который также может оборудоваться ячейками для ведения огня. В тыл также отрывается ход сообщения, в котором оборудуется полевое отхожее место, ниши для раненых, боеприпасов и имущества.

Ход сообщения в тыл отрывается до того места, с которого возможно безопасное перемещение личного состава по открытой местности. Ход сообщения также может оборудоваться ячейками для огневых средств (если предполагается использовать его как отсечную позицию или позицию для круговой обороны).

На удалении 50м. от траншеи оборудуется не менее одного основного и одного запасного окопа для БМП. Окопы для БМП располагаются так, чтобы она своим огнем могла поддерживать свое отделение и прикрывать один из его флангов или тыл. При этом окопы для БМП следует располагать так, чтобы она могла перемещаться от окопа к окопу скрытно от противника. При наличии времени следует отрыть хода сообщения к окопам БМП. Каждый окоп для БМП может иметь самостоятельную щель для укрытия экипажа машины (механик-водитель, наводчик-оператор, стрелок-зенитчик).

В среднем на оборудование окопа (по минимуму) на отделение в среднем грунте при выполнении работ вручную требуется 214-250 чел/час и 2.9 куб.м. лесоматериалов.,а с применением средств механизации (отрывка рва машинами) 148 чел/час.

Полнокровное отделение в состоянии выполнить первоочередные работы за одни- полтора суток, все основные работы за трое-пятеро суток.

Совершенствование окопа на отделение ведется непрерывно все время, пока отделение занимает эту позицию. Во вторую очередь и в последующем траншея и ячейки перекрываются сверху накатником и дерном полностью, щель развивается в блиндаж, по дну рва траншеи укладывается решетчатый настил, и отрываются водосточные канавки, крутости укрепляются жердями или накатником, устраиваются водосборные колодцы и водоотводящая канава; в тыловом ходе сообщения устраивается пункт водоснабжения.

Глава 3. Допризывная инженерная подготовка

Раздел 4. Инженерное оборудование позиций

§ 3.4.1. Защитные свойства местности

В любом бою, необходимо максимально использовать защитные и маскирующие свойства местности и местных предметов, как от обычных, так и от ядерных средств поражений. При использовании имеющихся на местности воронок от снарядов, выемок, канав, насыпи, обратных скатов, оврагов ослабляется поражающее действие обычных средств поражения и ударной волны ядерного взрыва.

На открытой местности лучше располагаться за обратными скатами возвышенностей. Более надежно защищают узкие, глубокие и извилистые овраги, лощины, карьеры, расположенные перпендикулярно или под углом к направлению распространения ударной волны. Однако, располагаясь в оврагах, котлованах, за обратными скатами высот, необходимо иметь в виду, что укрытые откосы в слабых грунтах могут обрушиться, поэтому их следует закрепить.

Защитные свойства местности могут быть увеличены за счет углубления естественных выемок, устройства специальных врезок в скаты высот, в откосы оврагов, в крутости холмов и т.п.

Лесной массив ослабляет воздействие поражающих факторов ядерного взрыва. Однако при расположении войск в лесу личный состав и технику следует защищать от ударов падающих сучьев, обломков и стволов деревьев устройством простейших укрытий. Выполняя задачи в лесистой местности, лучше использовать поляны, прогалины и вырубки, покрытые кустарником.

§ 3.4.2. Выбор места расположения окопов и их маскировка

Место расположения окопов должно удовлетворять следующим основным условиям:

Под «хорошим обстрелом» подразумевается отсутствие мертвых (необстреливаемых) пространств в пределах сектора обстрела.

Маскировка окопов обычно достигается искусным расположением их на местности. Окоп хорошо и легко маскируется при расположении его в кустарнике, в высокой траве, в местах, плохо видимых противнику и не просматриваемых с его наземных наблюдательных пунктов.

§ 3.4.3. Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из различных положений (лежа, с колена, стоя)

Одиночный окоп для стрельбы лежа

Рис. 4.1 Одиночный окоп для стрельбы из автомата лежа

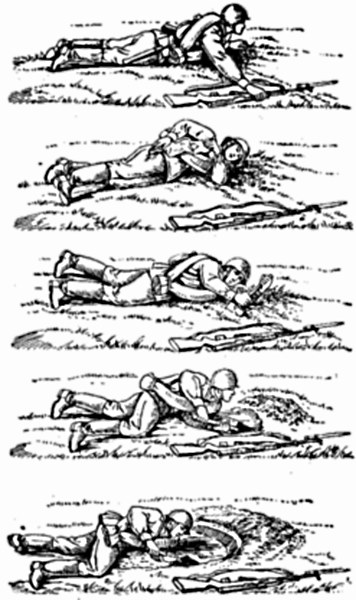

Отрывка одиночного окопа для стрельбы лежа под огнем противника выполняется следующим образом (рис.4.2):

Рис. 4.2 Отрывка одиночного окопа для стрельбы лежа под огнем противника

Во время работы следует:

Когда в передней части выемки окопа будет достигнута необходимая глубина, солдат, отодвинувшись назад, продолжает отрывку выемки до требуемой длины, чтобы укрыть туловище и ноги. По окончании отрывки бруствер разравнивается лопатой и маскируется под вид и цвет местности подручным материалом: травой, ветками, пахотной землей и т.п.

Каждый солдат, не ожидая приказаний командира, углубляет окоп для стрельбы лежа, создавая одиночный окоп для стрельбы с колена, а затем для стрельбы стоя на дне рва.

Одиночный окоп для стрельбы с колена и стоя

Одиночный окоп для стрельбы с колена и стоя устраивается путем доотрывки в глубину одиночного окопа для стрельбы лежа соответственно до 60 см (рис.4.3) и 110 см (рис.4.4).

Рис. 4.3 Одиночный окоп для стрельбы из автомата с колена

Рис. 4.4 Одиночный окоп для стрельбы из автомата стоя

При отрывке окопа грунт выбрасывается вперед и в стороны, создавая бруствер высотой 40–60 см. В секторе обстрела высота бруствера уменьшается до 30 см, образуя выемку с пологими скатами – открытую бойницу.

Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата с колена 0,8 м 3 ; на устройство требуется 1,2 чел/час.

Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата стоя 1,4 м 3 ; на устройство этого окопа требуется 1,5 чел/час.

Окопы от воздушного наблюдения маскируются маскировочным полотном с вплетением в нее травы, веток и другого подручного материала.

§ 3.4.4. Выполнение норматива №1 – «Отрывка и маскировка окопов»

Место отрывки окопа указывается командир отделения. Основные параметры норматива №1 «Отрывка и маскировка окопов» приведены в таблице 4.1.

Полевая фортификация

Траншея

Чаще всего, термин «траншея» используется, как собирательное название для всех этих сооружений, т.к. окопы, НП и КНП, ходы сообщения обычно связаны вместе как чисто механически, так и в тактическом плане. Да и кроме того, траншеи обычно являются зрительным, вещественным выражением оборонительных рубежей, позиций. Нередко вместо уставных выражений «позиция», «запасная позиция», » рубеж обороны» военные используют слово «траншея» (например: «С началом артподготовки немцы отвели войска во вторую траншею», «. к исходу дня дивизия овладела уже третьей траншеей противника»). Строго говоря, так говорить и писать неправильно, но общепринято и всем понятно.

Размеры траншеи не являются произвольными. Они определены Руководством по полевым фортификационным сооружениям, Боевым Уставом Сухопутных войск (взвод-отделение-танк), Боевым Уставом Сухопутных войск (батальон-рота).

*траншея «нормального профиля» (раньше еще говорили «нормальной профили»);

*траншея «полного профиля» (ранее употреблялось «основной профили»).

Траншея нормального профиля имеет глубину 110 см, полного профиля 150 см.

В сочетании с высотой переднего бруствера нормальная траншея обеспечивает стрелку среднего роста наблюдение и ведение огня из любого места траншеи и передвижение слегка пригнувшись.

Выбор профиля траншеи зависит от наличия времени (трудозатраты на траншею нормального профиля заметно меньше, чем на траншею полного профиля, особенно в твердых грунтах). Стандартным решением является отрывка сначала траншеи 110, а затем, по наличию времени углубление до 150).

Ширина траншеи поверху обычно в пределах от 90 см. до 1 м. 20 см. Она определяется, исходя из твердости грунта. В твердых грунтах траншея обычно более узкая, в слабых более широкая. Предпочтительнее более узкая траншея по верху, т.к. она снижает вероятность попадания снаряда или минометной мины, но при слабых грунтах более узкая траншея склонна к обваливанию крутостей.

Брустверы неодинаковые по высоте. Обычно передний бруствер более высокий с тем, чтобы лучше защитить от ружейно-пулеметного огня. Однако возможен и обратный вариант. Тыльный бруствер обычно делается выше переднего в случаях, когда например, сзади близко каменная стенка, скала или же при низком тыльном бруствере головы стрелков выделяются на фоне неба. Т.е., в каждом конкретном случае командир обязан оценить обстановку и принять соответствующее решение.

Когда траншея используется в качестве хода сообщения в тыл, то оба бруствера могут иметь одинаковую высоту, или же для лучшего укрытия от наблюдения и огня противника на определенных участках один бруствер может быть выше другого, а на других участках наоборот. Кстати, ходы сообщения, как ведущие в тыл, так и соединяющие между собой подразделения по фронту, могут иметь стрелковые ячейки. Обычно это делается в предвидении использования ходов сообщения в качестве отсечных позиций для отражения

В дальнейшем, при наличии времени, сил и средств, а также в предвидении того, что траншея будет занята длительное время, целесообразно сделать одежду крутостей. Обычно для одежды крутостей используются жерди (круглый лес диаметром от 3 до 7 см.) или накатник (круглый лес диаметром от 8 до 11 см.). Одежда крутостей предотвращает их осыпание, повышает защитные свойств траншеи и снижает объем работ по ее дальнейшему содержанию. На рисунке приведены два типа одежды крутостей. Для наглядности одежда показана только по одной крутости, выделена другим цветом и показано только начало работ

Траншея в плане имеет ломанное начертание. Прямолинейный участок траншеи

Когда участок траншеи используется в качестве окопа стрелкового подразделения, то для ведения огня в передней крутости устраиваются стрелковые ячейки для ведения огня из автомата, пулемета, гранатомета (противотанкового, противопехотного), а в ряде случаев и для иных огневых средств (огнемета, переносного комплекса ПТУР.

Стрелковые ячейки могут быть примкнутыми и вынесенными. При этом, если сама траншея может иметь глубину 110 или 150 см., то глубина ячейки обычно 110 см. Этим обеспечивается обзор и возможность ведения огня. Примкнутая ячейка

На рисунке слева показана стрелковая примкнутая ячейка автоматчика для ведения фронтального огня. Для пулемета берма в районе ячейки должна быть уширена до 100 см. Если эта ячейка используется для ведения огня из противотанкового гранатомета, то тыльный бруствер позади ячейки следует срыть до нулевой отметки с тем, чтобы обеспечить свободный выход пороховых газов из гранатомета назад в момент выстрела.

Примкнутая ячейка для ведения флангового огня имеет треугольное начертание.

На рисунке справа примкнутая ячейка автоматчика для ведения огня в сторону левого фланга.

Вынесенные ячейки обычно устраиваются для обеспечения возможности ведения флангового огня, для обстрела участков местности, невидимых из примкнутых ячеек (мертвых зон).

Вынесенной ячейкой считается такая, которая выходит за пределы бруствера траншеи. Обычная длина таких ячеек от 4 до 10 метров. Более длинные ячейки делать нецелесообразно.

Чаще такие ячейки устраиваются для пулеметных и гранатометных расчетов, т.к. обычно пулеметчикам и гранатометчиками огневые задачи ставятся шире, нежели автоматчикам. Вынесенные ячейки часто имеют не одну, а две-три амбразуры.

Обычно на позиции стрелкового отделения для каждого автоматчика оборудуется 1-3 ячейки, для пулеметчика и гранатометчика от 2 до 4 ячеек (каждому). Пулеметные ячейки целесообразно оборудовать по обеим флангам позиции отделения и на направлении сосредоточения огня отделения и взвода,

Гранатометные ячейки оборудуются на танкоопасных направлениях, причем целесообразно их устраивать попарно (пара ячеек вблизи друг друга), т.к. гранатометчик обязан менять огневую позицию после каждого своего выстрела.

В зависимости от погодных условий, близости грунтовых вод на дно траншеи могут настилаться дощатые трапики, под которыми по центру траншеи прорывается узкая канавка для сбора и стока воды. По возможности устраивается канавка для отвода воды за пределы траншеи, а при невозможности в низких местах устраиваются водосборные колодцы, глубина которых должна достигать водосбросного горизонта грунта. Если траншея расположена на склоне, по которому может стекать вода, то выше траншеи целесообразно устраивать водоотводящие канавки.

Сооружения для укрытия личного состава и его отдыха ( перекрытые щели, блиндажи, убежища) устраиваются под передним бруствером с входом в сооружение со стороны передней крутости. Это необходимо с тем, чтобы не возникало опасности прямого попадания снаряда во вход сооружения.

К сожалению, линия фронта нередко проходит не только по гребням и траншеи приходится располагать и у подошв скатов, и на обратных скатах высот. В последнем случае линия траншей должна проходить не ближе 200-300 метров от топографического гребня, который в данном случае занят противником.

О применении траншей в качестве ходов сообщения между пушечными редутами (которые осаждающие устраивали перед стенами крепости) упоминается в описании осады французской крепости Орлеан англичанами в 1428 году. Но еще в 1418 году при осаде Руана англичане приблизились к стенам за счет отрывки апрошей (отрывается зигзагообразная подступная траншея, от которой параллельно стене (куртине) отрывается опорная траншея; по окончании отрывки из нескольких мест опорной траншеи отрывается несколько подступных траншей и вновь опорная траншея).

Подобный вид приближения к стенам крепости применили французы при осаде Мелюна в 1420 году.

Маршал Франции Монлюк при осаде Тионвиля в 1558 году усовершенствовал этот способ осады крепости.

Еще в Крымскую войну 1854-55 годов англичане и французы использовали траншеи для развития постепенной атаки против русских бастионов и редутов, подводя все ближе и ближе к ним свои, так называемые параллели.

А вот в качестве оборонительных фортсооружений русские все еще больше использовали редуты, бастионы и каменные стенки. Но в качестве передовых, вынесенных вперед фортсооружений для подразделений боевого охранения уже использовались траншеи. Сначала русские солдаты, находившиеся впереди батарей, для укрытия от чрезвычайно меткого огня английских стрелков, стрелявших из нарезных штуцеров, стали отрывать одиночные окопы для стрельбы лежа, потом с колена и стоя. Эти окопы они стали соединять между собой канавами для укрытого перемещения. Такие сооружения тогда называли ложементами. Это уже были к концу осады почти современные траншеи и тянулись они на десятки и сотни метров.

В русско-турецкую войну 1877-87 годов в Болгарии траншеи уже применялись очень широко и именно в качестве оборонительных полевых фортсооружений. Тогда в обязательную экипировку пехотного солдата стала включаться предложенная датским офицером М.Линнеманом в 1870 году малая пехотная лопата (которую ныне ошибочно называют саперной лопаткой). Впервые эту лопату необычайно успешно применили солдаты лейб-гвардии Саперного батальона в бою под Горним Дубняком, когда оказавшись под стрелковым огнем с турецкого редута вместе с лейб-гвардии Измайловским полком, гвардейские саперы очень быстро окопались и не понесли потерь.

Максимального расцвета траншеи достигли в Первую Мировую войну, когда дальнобойная нарезная пушка, магазинная винтовка и пулемет загнали пехоту под землю, а гордых и нарядных кавалеристов низвели до простых пехотинцев. Траншеи тянулись на сотни и тысячи километров по фронту, а число линий траншей в глубину обороны достигало 16 и даже 24. Можно было пройти по пятьдесят- сто километров, ни разу не выходя на поверхность. Крутости траншей обшивались досками, жердями, накатником, по их дну тянулись водоотводные канавки, десятки и сотни метров сверху накрывались накатником и засыпались землей. Во многих случаях на перекрестках траншей прибивались таблички с названиями «траншейных улиц» и другие указатели. Иначе в этом лабиринте было можно заблудиться.

Собственно, некоторые новые средства вооруженной борьбы (газы, танки, зажигательные средства) своим появлением на свет обязаны траншеям. Если не траншеи, кто знает, может быть и Вторая Мировая шла бы без танков. Англичане в отчаянных попытках вырваться из позиционного тупика и применили впервые в конце 1916 года первые танки.

Танки на время уравняли весы извечной борьбы средств нападения и средств обороны. В нашей стране, перенесшей, кроме Первой Мировой, еще и Гражданскую, отношение к траншеям со стороны высшего командования РККА было, мягко говоря, весьма прохладное. Одни из них не могли без содрогания вспоминать месяцы и годы, проведенные в траншеях Мировой войны, другие, пришедшие на высшие должности в период Гражданской войны, траншеи не знали и не понимали. Эта война была очень специфическая, представлявшая собой длинный ряд отдельных, скоротечных схваток, глубоких рейдов. Сплошной линии фронта не было, и поэтому, копать траншеи во многих случаях было нецелесообразно, да и было некогда.

Пришлось учиться рыть траншеи и организовывать систему обороны, опираясь на них. Учились в ходе боев, оплачивая учебу кровью, оставленными городами, тысячами пленных.

В ходе Великой Отечественной войны траншеи вновь заняли свое законное место на поле боя, хотя, конечно, они уже не достигали такого развития и совершенства, как в Первой Мировой. Новая война, благодаря танкам, бомбардировщикам, массированному применению артиллерии, была гораздо более подвижной и времени совершенствовать траншейную систему, естественно, никогда не хватало.

Однако в шестидесятых-семидесятых годах основой оборонительной линии стали не сплошные линии траншей, а так называемые опорные пункты. В опорных пунктах отрываются отдельные окопы для огневых средств (танков, БТР, БМП, орудий, минометов), а для пехоты лишь отдельные участки траншей, вместимостью на мотострелковое отделение (до 100 м.), которые в перспективе предполагалось соединять ходами сообщения.

В основном же, отрабатывались наступательные действия с выдвижением из глубины обороны. Предполагалось, что войска до начала наступления будут прятаться в исходных районах, а на переднем крае будут находиться лишь незначительные силы, своего рода как бы усиленное боевое охранение, основная задача которого, не прозевать начало вражеского наступления. А отбитие наступления противника предполагалось контрударами. Т.е., предполагалось, что линии соприкосновения с противником не будет существовать вовсе, т.к. и он не желает подвергать свои обороняющиеся войска ядерным ударам.

Подобные идеи устраивали всех. Высших военачальников тем, что можно разыгрывать учения быстро, не тратя время на окопы. Младших командиров тем, что не надо возиться с этим нудным занятием, требующем больших мышечных усилий. Ну а солдаты были просто счастливы, что их не напрягают тяжелой физической работой.

Короче говоря, все дружненько забыли про окопы и траншеи. Дело дошло до того, что в середине семидесятых годов на Яворском полигоне в Прикарпатском округе были отрыты по всем правилам несколько опорных пунктов и траншей, обшиты лакированными бревнышками. И туда возили слушателей военных академий, дабы показать что это такое траншея.

В 94-96 годах траншеям нас учили чеченцы, и только с августа 2000 года, мы стали потихоньку воспринимать траншейное искусство.

Но ничего, закончилась и эта война, и мы вновь дружненько забыли, как копать траншеи.

Источники и литература

1. Руководство по войсковым фортификационным сооружениям. Военное издательство. Москва 1962г.

2. Калибернов Е.С. Справочник офицера инженерных войск. Москва. Военное издательство. 1989г.

3. Калибернов Е.С, Корнев В.И., Сосков А.А. Инженерное обеспечение боя. Москва. Военное издательство. 1984г

4. Учебник. Военно-инженерная подготовка. Москва. Военное издательство. 1982г.

5. Наставление по обеспечению боевых действий Сухопутных Войск. Часть IV. Инженерное обеспечение. Действия частей и подразделений инженерных войск. Москва. Военное издательство. 1985г.

6. Наставление по по военно-инженерному делу для Советской Армии. Москва. Военное издательство. 1984г.

7. Cборник нормативов по инженерному обеспечению боевых действий войск. Оперативно-тактические нормативы. Москва. Военное издательство. 1970г.

8. В.В.Яковлев. История крепостей. Издательство АСТ. Москва. 2001г. Полигон. Санкт-Петербург.

9. Временный Полевой Устав Сухопутных Сил РККА (ПУ-36). Воениздат. Москва. 1938г.

От автора. Окоп- это крепость для солдата, его спасение и жилище. Недаром говорят, что ведро пота сберегает каплю крови. Но как мы бережем свой пот и как легко отдаем кровь. Как мы ленивы! Нам проще отдать свою жизнь, лежа на открытом месте, чем сберечь ее, закопавшись в землю.