Окклюзия и обтурация в чем разница

Острая окклюзия сосудов конечностей

Острая окклюзия сосудов конечностей – внезапный тромбоз или эмболия периферической артерии, сопровождающиеся острым нарушением кровообращения в конечности дистальнее места обтурации сосуда. Острая окклюзия сосудов характеризуется болью, бледностью кожных покровов, отсутствием пульсации, парестезиями, параличом конечности. В комплекс диагностики острой окклюзии сосудов конечностей входят лабораторные тесты, допплерография, ангиография. При острой окклюзии сосудов конечностей проводится антитромботическая, фибринолитическая, спазмолитическая, инфузионная терапия; при неэффективности выполняется тромбэмболэктомия, эндартерэктомия, обходное шунтирование, ампутация конечности.

Общие сведения

Причины острой окклюзии сосудов конечностей

Понятие «острая окклюзия сосудов конечности» является собирательным, поскольку объединяет случаи внезапно возникшей артериальной недостаточности периферического кровотока, вызванные острым тромбозом, эмболией, спазмом или травматическим поражением сосуда.

Тромбоэмболии являются самой частой причиной острой окклюзии сосудов конечностей, составляя до 95% случаев. Материальным субстратом артериальных тромбоэмболий служат жировые, тканевые, воздушные, микробные, опухолевые фрагменты, а также фрагменты первичного тромба, которые с током крови из основного очага мигрируют на периферию.

Большинство случаев острой окклюзии сосудов конечностей возникают на фоне ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, пороков сердца (чаще – митрального стеноза), аритмий, гипертонической болезни, атеросклероза и аневризмы аорты или ее ветвей, аневризмы сердца, эндокардита, дилатационной кардиомиопатии.

Эмбологенными очагами могут служить опухоли легких и сердца, в частности миксома левого предсердия. Возможно возникновение парадоксальной эмболии, при попадании тромба в артерии большого круга через открытое овальное окно, открытый артериальный проток, дефекты межпредсердной или межжелудочковой перегородки. Реже причинами острой окклюзии сосудов конечностей выступают предшествующие операции на артериях, отморожения, электротравмы, заболевания системы крови (лейкозы, полицитемия), экстравазальная компрессия, сосудистые спазмы.

Факторами риска острой окклюзии сосудов конечностей служат заболевания периферических сосудов: облитерирующий атеросклероз, облитерирующий эндартериит, неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу), узелковый периартериит. Фрагментация и мобилизация первичного тромбоэмбола может происходить при изменении ритма сердца и силы сердечных сокращений, перепадах АД, физическом и психическом напряжении, приеме некоторых лекарств и др. В 5—10% случаев не удается выявить источник эмболии ни при клиническом обследовании, ни на аутопсии.

Патогенез

Острые ишемические расстройства, развивающиеся при окклюзии сосудов конечностей, обусловлены не только механическим фактором (внезапной закупоркой артерии эмболом), но и артериальным спазмом. В кратчайшие сроки после окклюзии и спазма артерии в просвете сосуда формируется тромб. Условия для тромбообразования создаются в связи с уменьшением скорости кровотока, гиперкоагуляцией и изменениями сосудистой стенки. Распространяясь в дистальном и проксимальном направлениях, тромб последовательно обтурирует коллатерали, еще более усугубляя картину острой ишемии.

Первичное формирование артериального тромба происходит в сосудах с уже измененной стенкой. Факторами местного тромбообразования выступают повреждение эндотелия, замедление скорости регионарного кровотока, нарушение свертываемости крови.

Ишемические расстройства в пораженной конечности при острой окклюзии сосудов патогенетически связаны с кислородным голоданием тканей, нарушением всех видов обмена и выраженным ацидозом. Вследствие гибели клеточных элементов и повышенной клеточной проницаемости развивается субфасциальный мышечный отек, усиливающий нарушения кровообращения.

Классификация окклюзий сосудов

В практике встречаются одиночные и множественные тромбоэмболии артерий. Последние могут быть многоэтажными (разноуровневые тромбоэмболии в одной артерии), комбинированными (тромбоэмболы в артериях разных конечностей) и сочетанными (при поражении артерий конечностей и церебральной или висцеральной артерии).

Ишемические изменения, обусловленные острой окклюзией сосудов конечностей, проходят несколько стадий: На стадии ишемии напряжения признаки нарушения кровообращения в покое отсутствуют и появляются лишь при нагрузке.

II степень – возникают расстройства движения и чувствительности конечности:

III степень – развиваются некробиотические явления:

Степени ишемии конечности учитываются при выборе метода лечения острой окклюзии сосудов.

Симптомы окклюзии сосудов

Внезапная боль дистальнее места окклюзии возникает в 75-80% случаев и обычно служит первым признаком острой окклюзии сосудов конечностей. При сохранности коллатерального кровообращения боль может быть минимальной или отсутствовать. Чаще боль носит разлитой характер с тенденцией к усилению, не стихает при изменении положения конечности; в редких случаях спонтанного разрешения окклюзии боль самостоятельно исчезает.

Важным диагностическим признаком острой окклюзии сосудов конечностей является отсутствие пульсации артерий дистальнее места окклюзии. При этом конечность вначале бледнеет, затем приобретает цианотический оттенок с мраморным рисунком. Кожная температура резко снижена – конечность холодная на ощупь. Иногда при осмотре выявляются признаки хронической ишемии – морщинистость и сухость кожи, отсутствие волос, ломкость ногтей.

Расстройства чувствительности и двигательной сферы при острой окклюзии сосудов конечностей проявляются онемением, ощущением покалывания и ползания «мурашек», снижением тактильной чувствительности (парестезиями), снижением мышечной силы (парезом) или отсутствием активных движений (параличом) сначала в дистальных, а затем в проксимальных суставах. В дальнейшем может наступить полная обездвиженность пораженной конечности, что указывает на глубокую ишемию и является грозным прогностическим признаком. Конечным результатом острой окклюзии сосудов может стать гангрена конечности.

Диагностика острой окклюзии сосудов конечностей

Диагностический алгоритм при подозрении на острую окклюзию сосудов конечностей предусматривает проведение комплекса физикальных, лабораторных, инструментальных исследований. Пальпация пульса в типичных точках (на тыльной артерии стопы, в подколенной ямке, на заднебольшеберцовой и бедренной артерии и др.) выявляет отсутствие пульсации артерии ниже окклюзии и ее сохранение выше участка поражения. Важную информацию при первичном обследовании дают функциональные пробы: маршевая (проба Дельбе-Пертеса), коленный феномен (проба Панченко), определение зоны реактивной гиперемии (проба Мошковича).

Лабораторные исследования крови (коагулограмма) при острой окклюзии сосудов конечностей обнаруживают повышение ПТИ, уменьшение времени кровотечения, увеличение фибриногена. Окончательная диагностика острой окклюзии сосудов конечностей и выбор лечебной тактики определяются данными УЗДГ (дуплексного сканирования) артерий верхних или нижних конечностей, периферической артериографии, КТ-артериографии, МР-ангиографии.

Дифференциальная диагностика проводится с расслаивающейся аневризмой брюшной аорты и острым тромбофлебитом глубоких вен.

Лечение острой окклюзии сосудов конечностей

При подозрении на острую окклюзию сосудов конечностей пациент нуждается в неотложной госпитализации и консультации сосудистого хирурга. При ишемии напряжения и ишемии IА степени проводится интенсивная консервативная терапия, включающая введение тромболитиков (гепарин внутривенно), фибринолитических средств (фибринолизина, стрептокиназы, стрептодеказы, тканевого активатора плазминогена), антиагрегантов, спазмолитиков. Показаны физиотерапевтические процедуры (диадинамотерапия, магнитотерапия, баротерапия) и экстракорпоральная гемокоррекция (плазмаферез).

При ишемии IБ–IIБ степеней необходимо экстренное вмешательство, направленное на восстановление кровотока: эмбол- или тромбэктомия, обходное шунтирование. Протезирование сегмента периферической артерии проводится при непротяженных острых окклюзиях сосудов конечностей.

Ишемия IIIА–IIIБ степеней является показанием к экстренной тромб- или эмболэктомии, обходному шунтированию, которые обязательно дополняются фасциотомией. Восстановление кровообращения при ограниченных контрактурах позволяет выполнить отсроченную некрэктомию или последующую ампутацию на более низком уровне.

При ишемияи IIIВ степени операции на сосудах противопоказаны, поскольку восстановление кровотока может привести к развитию постишемического синдрома (аналогичному травматической токсемии при синдроме длительного раздавливания) и гибели больного. На данной стадии выполняется ампутация пораженной конечности. В послеоперационном периоде продолжается антикоагулянтная терапия для предупреждения ретромбоза и повторной эмболии.

Прогноз и профилактика

Важнейшим прогностическим критерием при острой окклюзии сосудов конечностей является фактор времени. Ранняя операция и интенсивная терапия позволяют восстановить кровоток в 90% случаев. При поздно начатом лечении или его отсутствии наступает инвалидизация вследствие утраты конечности или летальный исход. При развитии реперфузионного синдрома гибель может наступить от сепсиса, почечной недостаточности, полиорганной недостаточности.

Профилактика острой окклюзии сосудов конечностей заключается в своевременном устранении потенциальных источников тромбоэмболии, профилактическом приеме антиагрегантов.

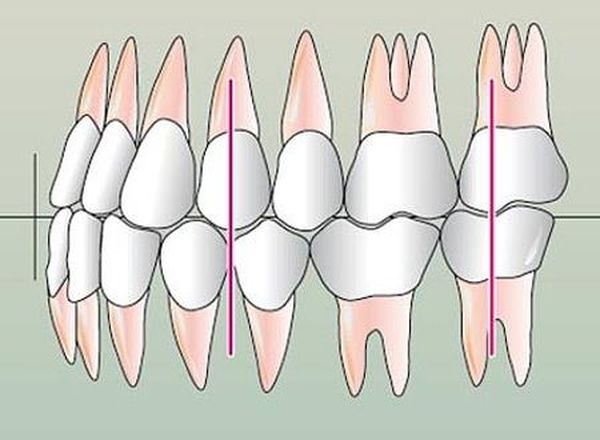

Окклюзия зубов. Виды

Окклюзия зубов – одномоментное смыкание нескольких или всех зубов сразу в конкретный период времени. Разновидности окклюзий: центральная, передняя и боковая.

Центральная окллюзия. Эта разновидность характеризуется сжатием зубов с очень большим количеством контактов между ними. При наличии такой окклюзии головка нижней челюсти расположена в непосредственной близи с основанием суставного бугорка. Мышцы, отвечающие за смыкание, работают правильно.

Передняя окклюзия. При таком типе окклюзии прикус может быть абсолютно правильным, но при этом нижняя челюсть немного вдвинута вперед. Передняя окклюзия очень похожа на центральную, разница состоит лишь в местоположении головки нижней челюсти. При передней окклюзии головка находится еще ближе к суставному бугорку и немного выдается вперед.

Боковая окклюзия. Может появиться в результате смещения нижней челюсти в бок. При этом головка нижней челюсти подвижна. При задней окклюзии нижняя челюсть смещается, теряя центральное положение. Ее функционирование нарушается, она не способна смещаться вбок. Возникновение боковой окклюзии негативно сказывается на височных мышцах, которые вынуждены пребывать в постоянном напряжении.

Все эти окклюзии являются физиологическими и иногда считаются нормой. Помимо таких видов, в стоматологии еще встречаются патологические окклюзии. Их возникновение способствует нарушению абсолютно всех жевательных функций. Окклюзия может спровоцировать появление заболеваний пародонта, развитие аномалий прикуса и деформирование челюсти, а также утрату зубов.

Окклюзия, в первую очередь, тесно связана с прикусом зубов. Поэтому необходимо разобрать причины появления неправильного прикуса или окклюзий.

Дистальный прикус. Характеризуется слишком сильно развитой верхней челюстью, вследствие чего, распределение жевательной нагрузки идет неверно – при приеме пищи больше задействуются боковые зубы. В связи с этим боковые зубы сильнее подвержены развитию кариеса. Для того, чтобы скрыть дефект визуально, пациент пытается подтянуть нижнюю губу к верхней. Некоторые врачи-стоматологии, в такой ситуации, советуют удалять зубы верхней челюсти и устанавливать импланты. Однако современные технологии позволяют сейчас не прибегать к таким радикальным методам. Сегодня использование брекет-систем дает хорошие результаты в лечение такого недуга.

Прямой прикус не так просто отличить от физиологического. Но некоторые различия все же есть – зубы соприкасаются друг с другом режущими краями, когда должны заходить один за другой. Все это приводит к повышенной стираемости, что в свою очередь, может изменять сам сустав. В дальнейшем подобные изменения могут вызвать ограничения в открывании рта. Наличие прямого прикуса требует незамедлительного лечения, а именно, установки специальных капп из силикона на режущие края соприкасающихся зубов.

Глубокий прикус. При таком прикусе верхние зубы находят на нижние больше, чем на половину. Развиваться глубокий прикус может, как на передней части челюсти, так и на боковых частях. Подобная окклюзия может спровоцировать появление пародонтита и пародонтоза. Слизистая постоянно травмируется зубами, объем ротовой полости уменьшается, что ведет к нарушению дыхания. В некоторых случаях фронтальные зубы стираются, а суставы начинают болеть и щелкать. Протезирование глубокого прикуса – это весьма трудоемкая работа.

Открытый прикус. Зубы не соприкасаются абсолютно, и не смыкаются вообще. При открытом прикусе могут не смыкаться несколько зубов или большие группы зубного ряда. В том месте, где зубы не смыкаются, процесс жевания нарушается и приводит к проблемам пищеварительной системы. Речь при открытом прикусе также может нарушаться.

Причины появления окклюзии

Окклюзия должна диагностироваться на самых ранних стадиях, и лечение должно проводиться своевременно. В основном, все идет с детства, поэтому необходимо пристально следить за здоровьем детей и регулярно посещать профилактические осмотры.

Эндоваскулярное лечение многососудистого поражения венечного русла (клинический пример)

За последнее десятилетие во всем мире выросла доля эндоваскулярных методов лечения ишемической болезни сердца (ИБС). Выбор данной тактики лечения ИБС, в противовес хирургическому лечению, в сочетании с консервативной терапией обусловлен

За последнее десятилетие во всем мире выросла доля эндоваскулярных методов лечения ишемической болезни сердца (ИБС). Выбор данной тактики лечения ИБС, в противовес хирургическому лечению, в сочетании с консервативной терапией обусловлен непосредственной эффективностью и безопасностью эндоваскулярной процедуры, позволяющей добиться адекватного восстановления коронарного кровотока в большинстве случаев.

При атеросклеротическом поражении коронарного русла вид эндоваскулярного вмешательства выбирают на основании рентгенморфологических характеристик поражения венечных сосудов. У пациентов с поражением одного коронарного сосуда основным вмешательством является процедура транслюминальной баллонной ангиопластики (ТЛАП) или стентирования пораженного сегмента коронарной артерии. Операция аортокоронарного шунтирования (АКШ) рекомендуется преимущественно пациентам с поражением ствола ЛКА или пациентам с многососудистым поражением венечного русла. Однако в этом случае при наличии серьезных сопутствующих заболеваний, являющихся противопоказанием к проведению операции АКШ, бывает необходимо проведение эндоваскулярных вмешательств. При выявлении многососудистого поражения коронарных артерий возможно выполнение одномоментной эндоваскулярной процедуры реваскуляризации миокарда на нескольких коронарных сосудах или же выполнение поэтапной эндоваскулярной процедуры.

Увеличивающееся из года в год количество эндоваскулярных вмешательств на коронарных сосудах делает проблему лечения выявленных хронических окклюзий весьма актуальной. Хронически окклюзированные коронарные артерии составляют значительную часть коронарных поражений, выявляемых у пациентов при проведении диагностической коронароангиографии (КАГ) и, в определенной клинической ситуации, требуется проведение реваскуляризации миокарда.

Так, окклюзированные коронарные артерии выявляются примерно у 38% пациентов, а коронарная ангиопластика на хронически окклюзированных коронарных артериях составляет 10–20% всех интервенционных процедур [1, 2, 4].

Выявление полной окклюзии коронарной артерии при КАГ у больных с ИБС может серьезно влиять на выбор дальнейшей лечебной тактики. Хронически окклюзированная коронарная артерия часто является фактором, определяющим выбор специалистов в пользу проведения хирургического лечения, а не эндоваскулярной процедуры.

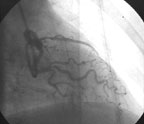

|

| Рисунок 2. Хроническая окклюзия ПМЖВ в средней трети и гемодинамически значимый стеноз ОВ в проксимальной трети у пациентки Ш. |

В Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии (НПЦИК) Департамента здравоохранения г. Москвы при проведении плановой КАГ также довольно часто обнаруживаются полные хронические окклюзии одной, двух или более коронарных артерий.

Соотношение между общим количеством больных, которым в период с октября 1997 г. по декабрь 2002 г. выполнялась в НПЦИК диагностическая КАГ, и числом пациентов, у которых были выявлены одна или более хронически окклюзированные коронарные артерии, представлено на рисунке 1.

Большинство исследователей в своих работах показали, что одной из главных причин, определяющих различия в тактике лечения больных с наличием или отсутствием окклюзии коронарной артерии, является преобладание больных с трехсосудистым поражением коронарного русла. Считается, что наличие перенесенного инфаркта миокарда в области, кровоснабжаемой окклюзированной артерией, может препятствовать проведению более агрессивной процедуры реваскуляризации миокарда [3].

По данным большинства авторов, наличие окклюзии коронарной артерии у больных ИБС может изменить терапевтическую тактику по нескольким причинам.

Как было сказано выше, коронарная ангиопластика хронических окклюзий составляет, по данным разных авторов, 10–20% всех интервенционных процедур [1, 2, 4]. Наряду с этим, эндоваскулярное восстановление просвета коронарной артерии при ее хронической окклюзии часто остается технически сложной задачей.

Реканализация становится более проблематичной при наличии негативных факторов, влияющих на успех процедуры, таких, как старые повреждения, протяженные, ангиографически неблагоприятные окклюзии, наличие мостовых коллатералей.

Проведению эндоваскулярной реваскуляризации при этом типе поражений препятствуют не только технические трудности, связанные с проведением проводников и других устройств, но и повышенный уровень рестеноза в отдаленном периоде [5, 6, 7].

Известно, что частота непосредственного успеха при ангиопластике на хронически окклюзированных артериях ниже, тогда как времени на облучение, использование аппаратуры затрачивается больше и стоимость процедуры выше, чем при ангиопластике у больных со стенотическими поражениями венечного русла [8].

В НПЦИК в период с октября 1997 г. по декабрь 2002 г. проведено 380 попыток механической реканализации хронически окклюзированных коронарных артерий у 375 больных. При этом успех процедуры был достигнут у 253 больных (67,5%), которым было реканализировано 258 сегментов. В 122 случаях (32,5%) процедура реканализации была безуспешной. Проводниковая реканализация и коронарная ангиопластика окклюзированной коронарной артерии выполнялись 107 больным на 107 сегментах; реканализация, ТЛАП и стентирование — 146 больным, которым был реканализирован 151 сегмент.

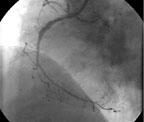

|

| Рисунок 3. Хроническая окклюзия ПКА в проксимальной трети у пациентки Ш. |

По результатам исследований, проведенных в НПЦИК, с технической стороны успех процедуры определялся как способность пройти окклюзированный сегмент и проводником, и баллонным катетером и успешно открыть окклюзированную артерию с величиной остаточного стеноза менее 40%.

При этом эффективной процедура считалась, если не было серьезных кардиальных осложнений на госпитальном этапе. Серьезные кардиальные осложнения определялись как случаи смерти, развития острого инфаркта миокарда или необходимость в проведении экстренной процедуры реваскуляризации миокарда.

По нашему мнению, важным в данной клинической ситуации, является проведение обязательного всестороннего контрольного обследования через 6 мес после эндоваскулярного вмешательства, включающего в себя проведение нагрузочных проб и контрольной КАГ для выявления возможного прогрессирования атеросклеротического процесса в коронарных артериях и развития in-stent стеноза.

Мы хотим продемонстрировать целесообразность проведения эндоваскулярных процедур у больной с двумя хронически окклюзированными коронарными артериями и несколькими гемодинамически значимыми стенозами, с высоким риском проведения операции аортокоронарного шунтирования, обусловленным тяжелой сопутствующей патологией.

Больная Ш., 59 лет поступила в мае 2001 г. в НПЦИК для планового обследования с диагнозом ИБС. Стенокардия напряжения III функционального класса (ФК), гипертоническая болезнь II степени, аутоиммунный тиреоидит Хашимото, гипотиреоз на стадии компенсации, ожирение III степени.

При поступлении в стационар пациентка предъявляла жалобы на давящие боли за грудиной при незначительной физической нагрузке и в покое, кратковременный эффект достигался при приеме нитроглицерина.

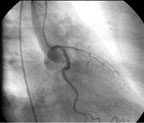

|

| Рисунок 4. Механическая реканализация, баллонная ангиопластика и стентирование средней трети ПМЖВ и прямое стентирование проксимальной трети ОВ у пациентки Ш. |

Из анамнеза было известно, что больная длительное время отмечает подъемы артериального давления до максимальных цифр 200/120 мм рт. ст. Около 6 лет беспокоят приступы стенокардии напряжения и покоя. Ухудшение самочувствия с 19.04.2001 г., когда при незначительной физической нагрузке стали возникать интенсивные загрудинные боли, с кратковременным эффектом от приема нитратов. Была госпитализирована в НПЦИК с подозрением на прогрессирующую стенокардию для обследования и лечения.

Состояние при поступлении: средней степени тяжести. Пациентка повышенного питания. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД 16/мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные, шумов нет. ЧСС 74/ мин. АД 140/90 мм рт. ст. Со стороны желудочно-кишечного тракта без патологии. Неврологический статус без особенностей.

В биохимических анализах крови у пациентки обращала на себя внимание гиперхолестеринемия — 6,7 ммоль/л.

На ЭКГ: ритм синусовый, нарушение кровоснабжения передне-перегородочно-верхушечно-боковой области левого желудочка, Т(-)III, aVF, V1 — V5.

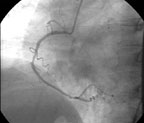

|

| Рисунок 5. Механическая реканализация, ТЛАП и стентирование проксимальной трети ПКА, ТЛАП дистальной трети ПКА у пациентки Ш. |

При проведении суточного мониторирования ЭКГ было выявлено два эпизода депрессии сегмента S-T по 1 каналу до 2 мм, связанных с болевыми ощущениями.

По данным велоэргометрической пробы, на фоне отмены за 1 сут до исследования антиангинальной и гипотензивной терапии результат расценен как положительный: на нагрузке

75 Вт/мин появились типичные ангинозные боли без изменений на ЭКГ. Толерантность к нагрузке низкая.

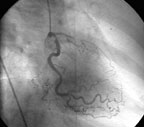

Учитывая данные клинического течения основного заболевания, жалобы при поступлении в стационар, а также данные инструментальных методов обследования, пациентке было решено провести диагностическую вентрикулографию и коронароангиографию с целью выявления поражения коронарного русла и выработки дальнейшей тактики лечения основного заболевания. Вентрикулография: КДО — 91,3 мл, КСО — 21,2 мл,

Пациентке были выполнены механическая реканализация, баллонная ангиопластика и стентирование средней трети ПМЖВ (баллонная дилятация U-Pass 2 x 20, 17 атм 120 с — три дилятации давлением 14, 17, 12 атм по 120 с и установка стента Bx Velocity 2,5 х 23 мм, 13 атм, 45 с), прямое стентирование проксимальной трети ОВ (стентом Bx Velocity 3,5 х 8мм, 14 атм, 45 с) (рис. 4), проведена механическая реканализация, ТЛАП и стентирование проксимальной трети ПКА (баллон Raptor 2,5 х 15, 18 атм, 120 с, установка стента Multilink Tetra 3,5 х 13, 12 атм, 45 с, с последующей оптимизацией просвета сосуда в проксимальных и дистальных сегментах стента доставочным баллоном под давлением 12 атм по 120 с) и ТЛАП дистальной трети ПКА — баллонная дилятация (баллон Raptor 2,5 х 18, 15 атм, 150 с) (рис. 5).

|

| Рисунок 6. Выявленный через 6 месяцев после эндоваскулярного лечения in-stent стеноз ПМЖВ и ОВ у пациентки Ш. |

После механической реканализации, ТЛАП и стентирования ПКА и ПМЖВ — определялся кровоток TIMI 3, диффузные изменения без резких стенозов.

С целью оценки отдаленного результата процедуры стентирования при выявленных хронических окклюзиях коронарных артерий пациентка Ш. была вновь обследована. При поступлении в стационар — жалобы на редкие приступы болей за грудиной при физической нагрузке.

|

| Рисунок 7. Удовлетворительный среднеотдаленный результат механической реканализации, ТЛАП и стентирования проксимальной трети ПКА |

В биохимических анализах крови выявлены гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия: холестерол 7,4 ммоль/л, триглицериды 2,8 ммоль/л.

При обследовании — на ЭКГ: ритм синусовый, правильный, ЧСС 68/мин, отрицательные зубцы Т в грудных отведениях.

|

| Рисунок 8. Процедура ангиопластики in-stent стеноза среднего сегмента ПМЖВ на нескольких уровнях (в устье ПМЖВ и после отхождения диагональной ветви), процедура баллонной ангиопластики in-stent стеноза ОВ |

С целью оценки результатов ТЛАП in-stent стенозов ПМЖВ и ОВ через 6 мес после проведения эндоваскулярного вмешательства пациентке была вновь проведена диагностическая коронароангиография. Эффективность ТЛАП in-stent стенозов была подтверждена (рис. 9).

|

| Рисунок 9. Отдаленные ангиографические результаты ТЛАП in-stent стенозов ПМЖВ и ОВ у пациентки Ш. |

Таким образом, на данном клиническом примере показано, что эндоваскулярные процедуры при многососудистом поражении венечного русла являются альтернативой аортокоронарного шунтирования у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Кроме этого, применение интервенционных методов лечения ИБС эффективно и безопасно.

Литература

Д. Г. Иоселиани, доктор медицинских наук, профессор

А. В. Кононов

М. В. Яницкая, кандидат медицинских наук

О. В. Захарова

Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии, Москва