Одно и то же есть мысль и то о чем мысль существует

Скрытый смысл

Анализ фильмов и философская пропедевтика

Вы здесь

Тождество бытия и мышления (1)

Одним из постулатов, на котором зиждется классическая философия, является тождество бытия и мышления.

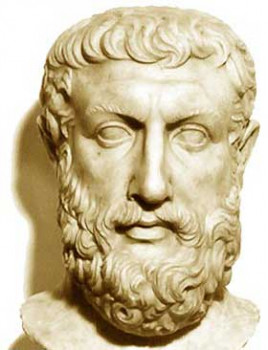

Еще древнегреческий философ Парменид провозгласил: «Одно и то же — мысль и то, о чем она».

Что означает этот тезис?

Начнем с прояснения того, что такое бытие. Мы знаем, что каждая вещь в каком-то смысле есть, существует. Даже то, чего нет, если мы о нем начинаем говорить, оно тоже каким-то образом начинает существовать. Так вот, можно сказать, что бытие — это признак существующей вещи, признак ее существования. Если вещь есть, значит, она причастна бытию. Быть — значит иметь признак бытия.

Получается, что бытие — это нечто более широкое, чем та или иная отдельная вещь. Потому что вещей много, а бытие, которому они причастны, одно.

Но вот, глядя на вещи, мы спрашиваем: а действительно ли они существуют? Что в них, собственно, есть? Вот, возьмем дерево. Еще несколько дней назад на нем не было листьев, а сегодня оно с листьями. Тогда спрашивается: это то же самое дерево или другое? Раньше было дерево без листьев, теперь есть дерево с листьями, а дерева без листьев нет. То есть, мы видим, что разные части дерева то причастны бытию, то непричастны. Стало быть, если это то же самое дерево, значит, оно причастно бытию лишь частично. Оно одновременно и есть, и не есть, потому что листья у него то появляются, то исчезают.

Значит, в этом реальном дереве бытие и небытие совпадают. Возможно, вы уже знаете, что таким совпадением бытия и небытия является становление. Дерево растёт, существует, и из одного становится другим. Оно изменяется. Что-то в нем возникает, а что-то исчезает.

И тогда возникает вопрос: если все вещи, которые нас окружают, причастны бытию лишь частично (ведь все вещи становятся), то что тогда причастно бытию полностью? Что подлинно есть? Не так, что сегодня оно есть, а завтра его нет; сегодня оно одно, а завтра уже другое. А так, чтобы оно всегда было. Уже сейчас понятно, что то, что на самом деле есть, не возникает и не погибает. Это нечто нестановящееся. Нечто вечное и неизменное.

Мы уже заметили, что у дерева одни его части появляются, другие исчезают. Это уже нас наводит на мысль, что если части дерева то причастны бытию, то не причастны, то дерево как целое причастно бытию в гораздо большей степени.

Дерево как целое более есть, чем его отдельные части. То есть, мы обнаруживаем, что возможны разные степени бытия. Быть можно больше или меньше. По отношению к бытию можно приближаться или удаляться.

Помимо того, что у дерева меняются его части, дерево само по себе тоже изменяется. Происходит смена его состояний. Сегодня оно одно, завтра другое. Когда-то оно было маленьким ростком; постепенно оно становится большим. Но при всех своих изменениях, оно остаётся тем же самым деревом. Значит, в нём есть нечто неизменное.

В жизни дерева, во всех моментах его существования, его становления, есть нечто, охватывающее все эти моменты. Если дерево как целое охватывает свои части, так сказать, пространственно, то дерево как бытие охватывает и все временные моменты его существования.

И то общее, которое связывает все моменты и все состояния его существования, то общее, которое лежит в основе данного единичного дерева, постигается мыслью. Мы видим и ощущаем лишь отдельные моменты становления. Саму же вещь, вещь как наличное бытие, мы мыслим. Таким образом, мы обнаруживаем встречу мышления и бытия. Мы видим, что они находятся в одной плоскости. Мышление — это созерцание вечного и неизменного; того, что подлинно есть.

Понятно, что такое мышление отличается от того, о котором говорят психологи и нейрофизиологи. Хотя оно и является фундаментом нашего восприятия, обеспечивая его целостность и единство, тем не менее, до такого чистого и непосредственного созерцания человек поднимается крайне редко.

Нам осталось сделать последний шаг и увидеть, что мысль и мыслимое совпадают. Этот шаг мы сделаем в следующем видео.

Одно и то же есть мысль и то о чем мысль существует

Библиографическое описание:

Лебедев А.В. ПАРМЕНИД // Античная философия: Энциклопедический словарь. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 542-545.

ПАРМЕНИД (Παρμενίδης) из Элеи (Южн. Италия; по Аполлодору, акме 504–501 до н.э.), др.-греч. философ, основоположник Элейской школы, учитель Зенона Элейского, согласно античным «преемствам философов» – ученик Ксенофана, по более достоверной версии – пифагорейца Аминия. По свидетельству Спевсиппа, был законодателем своего родного города.

Философская дидактическая поэма «О природе» (название позднейшее, сохранилось около 160 стихов), написанная архаическим гомеровским языком, затрудняющим интерпретацию, предваряется мистико-аллегорическим вступлением и распадается на две части: «Путь истины» (̕Αλήθεια) и «Путь мнения» (Δόξα). В мистическом видении вступления, написанного от лица «юноши» (мотив инициации в тайное знание), стремительный полет на колеснице ведет автора в запредельный мир через «врата дня и ночи» от «тьмы» к «свету», от невежества чувственного мира и человеческого опыта к знанию абсолютной истины. Встречающая юношу богиня Правды (Дике) открывает ему «как бестрепетное сердце благоокруглой истины, так и мнения смертных, в которых нет истинной достоверности» (DK28 B 1, 29–30).

«Путь истины» дает первый в истории греческой и европейской мысли компендий дедуктивной метафизики. Теоретически мыслимы два «пути поиска» (метода познания): 1) допустить, что нечто «есть и не может не быть»; 2) допустить, что нечто «не есть и по необходимости должно не быть». Первый из них – путь убеждения и истины, второй должен быть сразу отброшен как «совершенно непознаваемый», ибо «то, чего нет, нельзя ни познать, ни высказать» (B 2 DK): отрицание существования чего-либо предполагает знание о нем, и тем самым – его реальность. Так выводится тождество бытия и мышления: «мыслить и быть – одно и то же» (B 3), «одно и то же мышление и то, о чем мысль» (B 8, 34). Мысль никогда не может быть пустой («без сущего»); ее полноте должна соответствовать «наполненность» сущим универсума: пустота («не-сущее», «то, чего нет») – невозможна (B 4). Кроме двух альтернативных «путей поиска» есть еще один, запрещаемый юноше, путь, по которому блуждают невежественные «смертные о двух головах», полагающие, что нечто может «быть и не быть» одновременно, – вероятно, это и есть «путь мнения», соответствующий чувственному опыту (B 6). Не доверяя ни зрению, ни слуху, юноша должен с помощью одного только «рассудка» (логоса) рассудить «многоспорную» (т.е. диалектическую) аргументацию Правды и признать единственно верным путь «есть». Из этого «есть» с необходимостью выводятся все характеристики истинно сущего: оно «не возникло, не уничтожимо, целокупно, единственно, неподвижно и нескончаемо (во времени)» (B 8, 4–5). О нем нельзя сказать «было» или «будет», «так как теперь оно есть все вместе, одно, сплошное» (B 8, 5–6). Оно «неделимо» и совершенно однородно (B 8, 22), так как признание неоднородности или дискретности потребовало бы допущения пустоты («того, чего нет»), оно вечно пребывает на одном и том же месте (B 8, 29), «ни в чем не нуждается» (B 8, 33), лишено чувственных качеств и любых процесов изменения (B 8, 40–41) и, наконец, заключено Судьбой (Мойрой; она же Необходимость-Ананке и Правда-Дике) в границы идеальной «сферы» (при этом употребляется слово «онкос» – «глыба, масса»), «повсюду уравновешенной от центра» (B 8, 43–44). В аргументации П., помимо закона противоречия и принципа «из ничего не будет ничего», существенную роль играет закон достаточного основания (известный впоследствии как μηδὲν μάλλον, «ничуть не более так, чем так»).

Закончив «достоверное слово об истине», богиня переходит к «мнениям смертных» и излагает пространную космологию в ионийском стиле, начиная от первоэлементов («форм», B 8, 53 сл.), происхождения неба и светил (B 10–11), неясной нам космологии (B 12) и кончая физиологией познания (B 16), эмбриологией (B 17) и даже происхождением гермафродитов (B 18).

Типологически философия П. близка к системе идеалистического монизма типа адвайта-веданты, однако необходимо учитывать отсутствие в его время строгого дуализма духа и материи, идею пространственной протяженности (и даже телесности) сущего (английский историк философии Дж. Бернет, впадая в другую крайность, считал П. «отцом материализма»). Помимо прямого влияния на традиции Элейской и Мегарской школ, философия П. косвенно, через требование рационального обоснования движения и множественности, оказала воздействие на формирование натурфилософских систем 5 в. (особенно атомистов) и теоретическую физику Аристотеля. Противопоставления бытия и становления, чувственного и умопостигаемого, истины и мнения вошло в азбуку платонизма. Традиция видеть в П. ключевую фигуру в истории раннегреческой мысли и даже делить ее на до- и послепарменидовскую восходит к книге К. Райнхардта (1916). В 20 в. особый интерес к П. обнаруживает экзистенциальная феноменология (Хайдеггер) и англо-американская аналитическая философия.

Философия Парменида

Элеец Парменид, сын Пирета, акмэ (расцвет сил) которого приходится либо на 500-й, либо (по Платону) на 475 г. до н. э., происходил из знатного рода и принимал активное участие в политической деятельности. Он написал законы для Элеи. Впоследствии, под влиянием пифагорейца Аминия, он посвятил себя спокойной жизни философа. По Аристотелю и Теофрасту, он был учеником Ксенофана, но традиция утверждает, что последователем его он не стал (см.: Диоген. Лаэрций, IX, 21). И все же родство их взглядов налицо: Парменид ставит тот же вопрос о едином бытии, с одной стороны, и множестве существующих вещей — с другой. Пармениду принадлежит поэма под традиционным названием «О природе», большие отрывки из которой сохранены Секстом Эмпириком, Симпликием и некоторыми другими древними авторами. Сохранившийся текст (особенно написанное в аллегорическом духе введение) настолько сложен, а разночтения в рукописях настолько велики, что разброс мнений относительно истинного смысла философии Парменида огромен — от уподобления ее религиозному откровению и до трактовки ее как логического дедуктивного построения.

Наиболее древняя традиция доксографии такова. Теофраст пишет в первой книге «Мнений физиков»: «. Парменид пошел по обеим дорогам. А именно, он доказывает, что вселенная вечна, и [в то же время] старается объяснить возникновение сущего, причем суждения его о том и другом двойственны, ибо он полагает, что по истине вселенная едина, безначальна и шаровидна; согласно же мнению толпы, для объяснения возникновения он принимает два начала видимого [мира]: огонь и землю, одно в качестве материи, другое же в качестве действующей причины». Таким образом, «два пути» Парменида, «путь истины» и «путь мнения», дают две картины мира: мир единого и вечного бытия и противостоящий ему кажущийся мир мнения.

К истине, считает Парменид, ведет лишь один путь, определяемый тезисом: «Есть то, что есть, а то, чего нет, то не существует». Перед нами здесь не что иное, как первая формулировка логического закона тождества в онтологическом его истолковании. Иначе говоря, Парменид делает онтологический вывод из открытого, а скорее угаданного им логического закона, констатирующего необходимость, в целях последовательного мышления, сохранять одно значение мысли на всем протяжении рассуждения. Отсюда следует такая цепь заключений:

Учение Парменида о бытии

В этой абстрактной схеме рассуждения Парменида представлена его претензия на чисто умозрительное разрешение мировоззренческой проблемы «истинного» бытия. Но в чем сущность этой конструкции? Философ имеет в виду под «бытием» как бы массу, заполняющую мир. Сущее (бытие) не возникает и не уничтожается, оно неделимо, непроницаемо и неподвижно; оно равно самому себе и подобно совершенному шару. Отсюда делали вывод, что философию Парменида следует понимать как род или прообраз материализма: сущее есть конечная, неподвижная и телесная, пространственно определенная, а следовательно, «материальная» совокупность всего сущего, и кроме нее ничего нет (См.: Burnet J. Early Greek Philosophy. L., 1975, p. 182.). Но ведь есть здесь и другая сторона дела. Парменид утверждает, что только бытие может мыслиться, о не-сущем нельзя ни мыслить, ни говорить. А значит, мышление оказывается у него не только критерием существования (есть то, что может мыслиться и высказываться), но и тождественно с ним, поскольку «одно и то же мысль и то, о чем мысль существует» (В 8, 34), или, попросту говоря, «одно и то же мыслимое и сущее» (В 3). Поэтому очевидно, что исходный пункт для Парменида не телесность («материальное»), а мыслимость бытия, или, что для него то же самое, его мыслительный, идеальный характер. Таким образом, здесь открывается путь к идеализму, и идеалистическая тенденция окажется не менее важной в наследии Парменида, чем материалистическая. Из Элейской философии вырастают как Демокрит, так и Платон.

Каков же «путь мнения», противопоставляемый «пути истины»?

Первый путь: есть бытие, а небытия вовсе нету;

Здесь достоверности путь и к истине он приближает,

Путь же: есть небытие и небытие неизбежно,

Путь этот знанья не даст.

Слово и мысль бытием должны быть: одно существует

Лишь бытие, а ничто не существует. Обдумай

Это — и ты избежишь дурного пути изысканья, —

Также второго пути, что измышляют невежды,

Люди о двух головах. Беспомощно ум их блуждает.

Бродят они наугад, глухие и вместе слепые.

Вздорный народ! Бытие и небытие тем же самым

И не тем самым зовут. И путь во всем видят обратный.

Анализ приведённого текста и свидетельств показывает, что тут по существу описано три пути:

Однако (3), в свою очередь, допускает три варианта взаимоотношений бытия и небытия:

Говоря о видимом бытии, Парменид сохранил лишь одну пару пифагорейских противоположностей — «свет — ночь (тьма)». Однако с ними связываются и противоположности, восходящие к Анаксимену, т. е. антитеза «разреженное — плотное» в сочетании с производной от нее «теплое — холодное». Сама же по себе последняя антитеза напоминает нам Алкмеона. Аристотель добавляет к этому, что Парменид именует первые противоположности огнем и землею, причем огонь соответствует бытию, а земля — небытию. Иначе говоря, на место логически невозможной противоположности бытия и небытия ставятся уже известные из ионийской фисиологии и пифагореизма реальные противоположности. «Мир мнения», т. е. чувственная видимость, внутренне противоречив. Но Парменид вовсе не хочет исключить его по этой причине из рассмотрения. «Путь мнения» — это необходимый способ объяснения чувственного мира, навязываемый людям их чувствами, воспринимающими множественность, изменчивость, возникновение и уничтожение вещей. Эти свойства могут объясняться «физически», с помощью названных противоположностей, но могут быть и вообще отвергнуты, как то делается на «пути истины», выводящем нас за пределы чувственного мира, к миру умопостигаемому (Это лишь одно из возможных решений вопроса о соотношении у Парменида «истины» и «мнения». Издатель фрагментов Парменида Л. Таран насчитал не менее девяти встречающихся в литературе решений. См. Taran L. Parmenides. Princeton, 1965, p. 203–216).

Отмечу при этом, что Парменид не идет за Ксенофаном, называвшим это умопостигаемое единое бытие «богом». Божество — во всяком случае если судить по сохранившимся фрагментам поэмы, — исключено Парменидом из рассмотрения, а его богиня, преподающая философу правила научного познания, есть скорее литературный персонаж, вводящий в философское знание, чем действительная богиня. Что же до чувственного мира, то лучше всего выражает его статус гегелевское понятие «объективная видимость», подразумевающее необходимость и видимости (кажимости), и мнения, поскольку сущность дана человеку лишь в той мере, в какой она проявляется в явлениях. Однако можно ли, по Пармениду, говорить о переходе от чувственного мира мнения к умопостигаемому миру истинного бытия? По-видимому, Парменид еще не ставит вопроса таким образом, и открытие и объяснение перехода от явления к сущности и обратно стало задачей, разрешаемой в ходе философского прогресса. Пока же обнаружено только несовпадение показаний чувств и свидетельств разума, тот факт, что иной раз разум противоречит чувствам, достигая истины вопреки им.

Не Парменид открыл различие между чувственным и рациональным познанием. Но он был настолько увлечен этим открытием, настолько уверен в превосходстве разума над чувствами, что готов сделать сущим то, что мыслится в его отличиях от того, что воспринимается чувствами. В результате неустойчивые, смутные и текучие чувственные восприятия, все «являющееся» и «кажущееся» не только отличаются им от «мыслимого и сущего», но и противопоставляются им как «мнение» — «бытию». А это первый шаг к объективному идеализму.

Учение Парменида о природе

Содержание фисиологии (учения о природе) Парменида не поддается однозначной реставрации. Мы говорили выше о главной идее — идее происхождения чувственного мира из смешения «света» (огня) и «ночи» (тьмы, земли). Космология Парменида подробнее всего изложена у Аэция, и его свидетельство отчасти подтверждается фрагментом В 12. Единый мир охватывается эфиром; под ним — огненная масса, которую мы зовем небом. Под ним — то, что непосредственно окружает Землю, т. е. ряд «венцов», обвивающихся друг вокруг друга. Один венец состоит из огня, другой — из «ночи», между ними области, лишь частично наполненые огнем. В центре находится твердь (Земля?), под которой расположен еще один огненный венец, он же богиня, которая «всем управляет. Это она во всем вызывает совокупление и ужасные роды, посылая женщину совокупиться с мужчиной и обратно, мужчину [посылая] к женщине» (В 12). Видимо, это вулканический огонь, означающий царство богини любви и справедливости.

Парменидовы «венцы», особенно когда мы узнаем, что с его точки зрения Солнце и Млечный путь суть «отдушины, из которых выходит огонь», живо напоминают нам «круги» Анаксимандра, центральный огонь — пифагорейскую Гестию и т. д. Возникновение живых существ Парменид связывал с взаимодействием земли и огня (холодного и теплого), с их взаимодействием связаны также ощущение и мышление. «А именно, образ мысли делается иным в зависимости от преобладания теплого или холодного; лучшим и более чистым [он делается] под влиянием теплого». Ощущение «вызывается подобным» (там же). Трактуя проблемы размножения у животных и человека, Парменид считает, что женщины теплее (видимо, они и лучше, и чище мужчин, хотя прямо это не говорится. ). Рождение ребенка мужского или женского пола зависит от преобладания того или другого из родителей и от местонахождения плода: «Мальчики справа, девочки слева». Впрочем, это уже не философия.

По материалам книги А. С. Богомолова «Античная философия»

Парменид Элейский

Одно и то же есть мысль и то,

о чем эта мысль существует, ибо

без бытия, в котором ее выраженье,

мысли тебе не найти.

Парменид (примерно 540 – 470 до н.э.) являлся другом и учеником Ксенофана и, по более достоверной версии, основателем элейской школы. Основной его труд «О природе» сохранился лишь частично. Парменид, по словам Диогена Лаэртского, был также учеником милетца Анаксимандра и находился под влиянием пифагорейца Аминия. Наиболее всего Парменид разделял философию Ксенофана, воспринимая его стихийный материализм, учение о неподвижности, вечности, неизменности бытия и абсолютный гносеологический рационализм, отрицающий истинность чувственного познания.

Парменидовская гносеология, по существу, и послужила источником логического основания учения о бытии (онтологии) элейцев. Абсолютизация рационального познания и низведение чувственного познания до мнения, привело Парменида к тому, что само содержание мысли стало признаваться единственным представителем бытия. Мысль всегда есть мысль о бытии, о том, что существует. Не может быть мысли ни о чем, то есть о небытии. Следовательно, что немыслимо, то не существует. Есть только бытие, небытия нет и быть не может.

У Парменида мысль выступает главным критерием бытия и его атрибутов. Основными атрибутами (неотъемлемыми универсальными характеристиками) бытия Парменид называет следующие:

– бытие бескачественно, поскольку не имеет конкретного вида (качества), характерного для вещей. Оно суть универсальная сущность, соответствующая содержанию всеобщего понятия «бытие»;

– бытие бесколичественно, так как отсутствует степень существования. Нельзя существовать больше или меньше (оно либо есть, либо его нет);

– абсолютность бытия – это его единственность, бытие есть, а небытия нет;

– бытие едино, то есть отсутствует множественность бытия. Вещи существуют лишь в мнении, но не в истинном знании;

– бытие закончено, завершено, равное себе, заполненное, неподвижно и неизменно. Это означает, что бытие как универсальное (всеобщее) понятие обозначает все сущее и поэтому завершено. От него нельзя ничего отнять или прибавить что-либо, бытие заполнено, и в нем нет небытия, пустоты, куда можно было бы двигаться;

– бытие предельно и имеет форму шара. Предельность бытия вытекает из его всеобъемлющего характера, а шарообразность мыслится как самая вероятная форма предельного.

Учение Парменида о бытии метафизично по существу, явно направлено против диалектики Гераклита. Однако изящество и виртуозность владения мыслью Парменидом способствовало исследованию идей диалектики его последователями. Онтологическое учение Парменида стало важной вехой в истории изучения бытия и непременным источником неудовлетворенности нашего знания его.

То, что движется, не движется

ни в том месте, где оно есть,

ни в том, где его нет.

Зенон (примерно 490 – 430 до н.э.) – ученик Парменида, его последователь и истинный апологет. В защите онтологических идей Парменида Зенон широко использует логические приемы доказательства. Исходя из тезиса о непротиворечивости бытия Зенон пытается доказать: 1) невозможность мыслить множественность бытия; 2) невозможность мыслить его движение. Допущение того и другого приводят мысль к противоречиям.

Гносеологическим основанием невозможности множественности бытия и его движения является положение об особенностях и границах чувственного познания. Рациональному познанию приписывается возможность истинного знания, а чувственное ограничивается лишь мнением. Поэтому множественность бытия и его движение, утверждаемые чувствами, являются мнением, кажимостью, как это доказывает разум, мышление. Для доказательства Зенон использует апории[163], неразрешимые логические противоречия, возникающие из допущения множественности и движения бытия.

Наиболее известными являются апории: «дихотомия», «Ахилл и черепаха», «летящая стрела», «стадион». Апория «дихотомия» утверждает, что если признать движение реальным, то из этого следует: прежде чем пройти весь путь, нужно прежде преодолеть половину, а чтобы преодолеть половину, прежде необходимо пройти половину, половины (1/4), а еще раньше 1/8 пути и так далее до бесконечности. Поскольку начало движения относится к бесконечности по времени, то движение вообще не может начаться[164].

Апория «Ахилл и черепаха» утверждает невозможность быстроногому Ахиллу догнать черепаху, так как он должен прежде достичь того места, где была черепаха с начала движения. Ахилл должен повторить попытку догнать черепаху, опять пробежав до места, уже второго начала движения черепахи, которая пройдет за это время определенный путь. Бесконечное число попыток не позволяет Ахиллу догнать черепаху.

Апория «летящая стрела» утверждает, что если движение признать реальностью, то движущая стрела в любой момент времени занимает определенное место в пространстве, то есть она покоится и при этом летит. Иными словами, «летящая стрела покоится» является явным противоречием, свидетельствующим в пользу отрицания движения бытия.

Зеноновское изобретение многообразия логических приемов доказывания истины элейской онтологии послужили не столько ее защите, сколько прояснили реальную противоречивость бытия, пространства и времени, обнаружив их диалектический характер. Метафизическое воззрение на мир элеатов послужило становлению и развитию диалектических идей в античной философии.

4. Пифагорейская школа

Наиболее значительной и оригинальной школой на территории Южной Италии, в г.Кратоне, в VI веке стала пифагорейская школа. Она возникла как религиозно-философский союз единомышленников на основе модернизированной орфической религии и имела свой устав, правила поведения и общежития. Пифагорейская школа, в той или иной форме, просуществовала до III в.

Разумные живые существа

подразделяются на [три вида]:

люди, боги и существа,

Аристотель о пифагорейской

классификации разумных существ

Пифагор (580 – 500 до н.э.) родился и долгое время проживал на острове Самос в Ионии. Вынужденный эмигрировать по политическим мотивам, поселился в Родоне и основал философскую школу, труды которой сочетали в себе религию, математику и философию природы. «Биография Пифагора, – пишет Гегель, – дошла до нас сквозь призму представлений первых веков до нашей эры – она написана в том стиле, в котором нам рассказывают о жизни Христа»[165]. Все труды членов школы приписывались Пифагору. Поэтому Аристотель, не умея отличить сказанное Пифагором от сказанного его учениками, именовал их «так называемыми пифагорейцами».

Онтология Пифагора содержит элементы учения, привлекательного для платоновского объективного идеализма. Закономерности математики лежат в основе мира. В числах как первых началах математики, по Аристотелю, Пифагор видел «начала всех вещей, более чем в огне, воде, земле…, что элементы чисел должны быть элементами вещей, а весь универсум был бы гармонией и числом». Гармония универсума определяется порядком. Пифагору приписывают высказывание: «Порядок да будет твоим божеством! Непрестанно воздавай ему сердечное служение: порядок есть союз всех вещей. Сама природа через него существует». Это высказывание созвучно современным идеям синергетики, в которой порядок и хаос в системе являются источником самоорганизации мира вещей.

Диоген Лаэртский излагает идею Пифагора о числах как источнике объемных тел, из которых возникают чувственно воспринимаемые тела и в «которых четыре основы: огонь, вода, земля и воздух; перемещаясь и превращаясь целиком, они порождают мир – одушевленный, разумный, шаровидный, в середине которого земля; и земля тоже шаровидна и населена со всех сторон»[166].

Религиозное учение пифагорейцев предполагает бессмертие души и ее перевоплощение в других людей и животных. Этическое учение их строилось на теологии.

Пифагорейская школа философии одна из первых обратилась к идеалистической онтологии, экстраполируя логику математического доказательства, на методологию философского познания.

5. Школа первых греческих атомистов.

Сущее не более чем не-сущее

и что оба они являются равной

причиной возникновения вещей.

Левкипп (500 – 440 до н.э.) – основоположник атомистической концепции бытия, учитель, друг и единомышленник Демокрита, полностью разделявший его философские идеи. О жизни Левкиппа мало что известно. Даже местом его рождения называют города: Абдеры, Милет, Элею. Из его работ практически ничего не сохранилось. Упоминают две книги: «Великий диакосмос», «Об уме». Столь незначительные сведения о жизни Левкиппа стали поводом для некоторых исследователей ранней античной философии усомниться в подлинности существования самого мыслителя. Некоторые из них считают, что Левкипп – это псевдоним Демокрита.

В основу онтологии Левкиппа положена созданная им атомистическая концепция бытия. В мире есть только атомы и пустота. Атомы – последние неделимые частицы вещей, обладающие формой, величиной, порядком, положением и движением. Пустота существует (является бытием) наряду с атомами, как условия их движения. Это, вроде бы, подтверждает позицию элеатов о несуществовании небытия. Но с другой стороны, пустота – это образ небытия, обозначающий отсутствие материи, бытия, что противоречит учению элеатов.

Левкипп и Демокрит придерживаются идентичных идей не только в онтологии, но и в гносеологии, разделяют политические, социальные и моральные взгляды. В историко-философской литературе имена Левкиппа и Демокрита всегда стоят рядом, подчеркивая тем самым абсолютное единство взглядов учителя и ученика.

Издавна, от вечности все

необходимостью, все, что

Демокрит из Абдер (примерно 460 – 370 до н.э.) ученик и последователь Левкиппа, в молодости многому учился, с этой целью путешествовал в Персию, Египет и Вавилон. Диоген Лаэртский называет более 70 наименований его работ по этике, физике, математике и астрономии, искусствам и прикладным наукам. Однако круг интересов Демокрита был еще шире. Его можно назвать философом и ученым поистине энциклопедического ума.

Атомизм Левкиппа и Демокрита становится принципиальной основой всех философских идей, объединивших в себе все многообразие знаний о бытии и познании. Натурфилософский атомизм Демокрита лежит в основе его онтологического учения об атомах как первосущностях и способах образования из них вещей. Единство бытия вытекает из неизменности вечных атомов, а многообразие вещей – из многообразия их свойств (формы, величины, положения, движения). Поэтому природа принципиально неуничтожима и несотворима. Вселенная вечна и бесконечна, состоит из бесчисленных миров.

«Начало Вселенной суть атомы и пустота», – пишет Диоген Лаэртский. Образование вещей и их трансформации объясняются движением атомов. Само чувственное познание вещей, их качества и свойства, определяются формами атомов, истекающих из вещей. Огонь «обжигающе колюч» в ощущениях, потому что его атомы имеют колючки. Учение Демокрита о чувственном познании связано с понятием эйдосов (образов), возникающих при взаимодействии органов чувств с вещами. Предмет источает из себя собственный образ, который при взаимодействии с органами чувств, отражается в них.

Демокрит одним из первых раннегреческих мыслителей осознает диалектику (взаимосвязь и взаиморазвитие) чувственного и рационального познания. «Левкипп и Демокрит… учат, что чувства и мышление возникают из образов, приходящих извне, ибо ни у кого нет чувства или мысли без образа, в них входящего».

Демокритово учение о необходимости как абсолютном атрибуте бытия приводит его к фатализму. «Случайность придумали люди, чтобы скрыть свое незнание вещей». В мире все совершается по необходимости и имеет свою причину. Для Демокрита принцип детерминизма (причинной обусловленности явлений) лежит в основании бытия и познания.

Атомизм экстраполирован (распространен) Демокритом на учение о душе. Он учит, что «душа – это огненное соединение постигаемых разумом частиц, имеющих шаровидную форму и огненную силу и являющихся также телом». Душа материальна и смертна, ибо погибает вместе с телом. Материализм Демокрита атеистичен. Он считает богов результатом вымысла людей, их попыткой объяснить непонятное в природе.

В обществознании Демокрит на удивление современен. Общественную жизнь он выводит из эволюции животного состояния людей, полагая источником их естественной активности в жизнедеятельности-потребности. «Ибо вообще потребность стала людям учительницей всего». В сфере политики Демокрит был идеологом рабовладельческой демократии. В экономике осуждает непроизводственное накопительство. Этика Демокрита универсальна, подобна его учению философии атомизма. Источником нравственности является научение добродетели каждого члена общества. Ключом добродетели является благая мысль, делающая человека мерилом нравственности.

Философия Демокрита более чем какая-либо из учений ранних греческих натурфилософов является всецело материалистической системой. Возможно этим объясняется неприязненное отношение идеалиста Платона к Демокриту.