Одиночный лимфоидный фолликул что такое

Одиночный лимфоидный фолликул что такое

Имеется вариабельность в строении лимфатических узлов из различных анатомических областей. Для лимфатических узлов шеи характерна типичная структура фолликулов, паракортикальной зоны, мозгового вещества и синусов. Подмышечные лимфатические узлы в состоянии покоя имеют вид ободка лимфоидной ткани вокруг жировой ткани в центре.

При злокачественных лимфомах и других лимфопролиферативных состояниях эта жировая ткань заселяется опухолевыми клетками и может полностью исчезнуть. Брыжеечные лимфатические узлы имеют более широкие синусы и обычно менее заметные фолликулы и паракортикальную зону.

Лимфоидные фолликулы отвечают за Т-зависимое образование антител. Они являются местом образования различных антител и переключения изотипов. Первичные фолликулы построены из малых В-клеток, несущих на поверхности IgM и IgD, и фолликулярных дендритных клеток. Если рассечь вторичный фолликул в области полюса, не затрагивая центр размножения, он будет выглядеть как первичный фолликул.

Вторичные фолликулы имеют центр размножения, состоящий из бластных клеток (центробласты) и их потомства (центроциты). Эти клетки проявляют полярность, выражающуюся в формировании темной зоны из бластных клеток (из-за выраженной базофилии цитоплазмы при окрашивании по Гимза) и светлой зоны из центроцитов. В клетках темной зоны выявляются многочисленные митозы и высокая степень пролиферации; во многих клетках могут определяться признаки апоптоза.

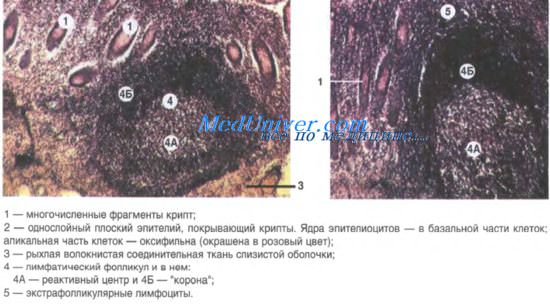

Обычно полярность фолликулов лучше видна в лимфоидных фолликулах слизистых оболочек (таких как слизистая миндалины) и лимфатических узлах.

В-клетки центра размножения не экспрессируют BCL-2 и, таким образом, подвержены апоптозу. Допускается, что только В-клетки, обеспечивающие хорошую аффинность антител, реэкспрессируют BCL-2 и выживают. Апоптозу подвергается значительная доля В-клеток фолликулярных центров, которые захватываются макрофагами центра (макрофаги «окрашенных телец»).

Центр размножения окружен мантийной зоной, состоящей из малых В-лимфоцитов с фенотипом, похожим на таковой клеток, обнаруживаемых в первичных фолликулах. В-клетки маргинальной зоны со светлой цитоплазмой могут обнаруживаться кнаружи от мантийной зоны. Часто такие клетки обнаруживаются в брыжеечных узлах, но обычно не заметны в других местах. Лимфоидные фолликулы содержат сеть фолликулярных дендритных клеток (ФДК).

ФДК захватывают и удерживают иммунные комплексы на своей поверхности для презентации В- и Т-клеткам. ФДК имеют характерные ядра: часто они двуядерные или многоядерные. Рутинными методами окраски дендритные отростки не идентифицируются, но часто они хорошо визуализируются в срезах, окрашенных на IgM, маркирующий иммунные комплексы на поверхности отростков. Эти отростки также выявляются окрашиванием на CD21 и CD23.

Центры размножения с обратным развитием часто содержат интерстициальное эозино-фильное протеиногеннос вещество. Иногда в центрах роста реактивных лимфатических узлов обнаруживаются плазматические клетки. Лимфоидные фолликулы содержат различное число малых Т-клеток, многие из которых экспрессируют CD3, CD4 и CD57.

Что нужно знать о фолликулярной лимфоме?

Это самый частый вариант вялотекущих лимфопролиферативных заболеваний, составляет 1/3 от всех случаев лимфом.

Лимфомы – большая группа заболеваний, представляющих собой опухоли из лимфоидных клеток. Они включают в себя более 30 разных видов лимфом, которые отличаются друг от друга по своим клиническим проявлениям, течению и подходам к лечению. Фолликулярная лимфома (ФЛ) – самый частый вариант вялотекущих лимфопролиферативных заболеваний; составляет 1/3 от всех случаев лимфом. Заболеваемость ФЛ растет. К основным факторам риска развития опухоли относят возраст пациентов, состояние их здоровья, генетическую предрасположенность, этническую принадлежность и даже условия окружающей среды.

Чаще ФЛ встречается среди пациентов старшей возрастной группы, средний возраст составляет 60 лет. На сегодняшний день неизвестно, что является пусковым механизмом для возникновения симптомов заболевания и пока не удалось доказать влияние образа жизни на проявление фолликулярной лимфомы.

В выборе лечения ФЛ необходимо обязательно учитывать стадию заболевания, возраст, общее состояние здоровья и сопутствующие заболевания.

Пациенты с фолликулярной лимфомой могут многие годы жить с болезнью. Эти годы зачастую представляют собой чередующиеся периоды ремиссий и рецидивов. Одни пациенты живут годами, без серьезных проявлений заболевания и им не требуется немедленное лечение. В этом случае придерживаются тактики выжидательного наблюдения до тех пор, пока лимфома не начнет прогрессировать. У другой группы пациентов наблюдается довольно быстрая прогрессия, и скоро появляются симптомы.

На сегодняшний день фолликулярную лимфому невозможно излечить полностью: лечение может остановить рост опухоли, но со временем в большинстве случаев возникают рецидивы – повторные проявления заболевания, которые требуют повторного лечения. Каждая последующая ремиссия короче предыдущей, поэтому крайне важным остается выбор терапии и индивидуальный подход к пациенту с учетом особенностей заболевания. Способы лечения рецидивов зависят от множества факторов, однако решающими являются длительность предшествующей ремиссии и используемые ранее схемы терапии.

Нестерова Екатерина Сергеевна, к.м.н., ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава России, ассистент кафедры гематологии и трансфузиологии ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва: «Сегодня фолликулярная лимфома неизлечима, однако при регулярном мониторинге состояния пациента и правильно подобранном лечении, есть шансы добиться продолжительной ремиссии заболевания, при этом средняя продолжительность жизни при фолликулярной лимфоме такая же, как в общей популяции людей. Благодаря усилиям ученых и врачей, сегодня достигнуты большие успехи в лечении лимфом. В настоящий момент в мире проводится более 300 клинических исследований, посвященных этой проблеме, исследуются самые разные терапевтические опции. Последние открытия позволяют нам говорить о персонализированном подходе к терапии фолликулярной лимфомы, а разработка и включение в клиническую практику новых классов препаратов ускорит применение такого подхода в ежедневной практике врача».

Одиночный лимфоидный фолликул что такое

Мы, однако, наблюдали и выраженные эрозивные изменения лимфоидных фолликулов, что следует отнести к стадии IV, поэтому считаем необходимым дополнить эту классификацию.

Для IV стадии характерно наличие гиперемии слизистой оболочки, эрозий, покрытых фибрином, с конгломератами воспаленных лимфоидных фолликулов, что расценивалось как проявление илеита. Складки слизистой оболочки были сглажены или несколько утолщены, исчезала поверхностная зернистость, слизистая оболочка имела матовый оттенок, сосудистый рисунок чаще был усилен. Подобные изменения слизистой оболочки никогда не локализовались только в терминальном отделе тонкой кишки, а распространялись на значительно более протяженные ее сегменты и не имели тенденции к стиханию в оральном направлении.

Таким образом, IV стадию можно расценивать как илеит на фоне лимфофолликулярной гиперплазии, но что здесь первично, что вторично, сказать трудно. Вероятно, лимфофолликулярная гиперплазия развивается первично, но по мере развития лимфоидной гиперплазии, нарастания воспаления лимфоидные фолликулы эрозируются (что соответствует нашим клиническим находкам и данным морфометрии).

В стадиях 0, I, II выраженные клинические проявления не наблюдались и лимфофолликулярная гиперплазия была случайной находкой, а в III и особенно в IV стадии в большинстве случаев отмечались боли в животе и кишечные кровотечения.

Эти данные совпадают с литературными сообщениями о том, что лимфофолликулярная гиперплазия терминального отдела подвздошной кишки у детей может быть причиной кишечного кровотечения, рецидивирующих болей в животе.

У большинства больных не отмечена взаимосвязь возникновения подобных изменений с поражениями толстой кишки. Каких-либо специфических для этой патологии симптомов выявить не удалось. У этих больных лимфофолликулярная гиперплазия была случайной находкой, хотя у большинства колоноилеоскопии проводились по поводу кишечного кровотечения. У 8 больных лимфофолликулярная гиперплазия отмечалась при терминальном илеите.

При исследовании морфометрических показателей слизистой оболочки подвздошной кишки при лимфофолликулярной гиперплазии I—II стадии не отмечалось изменений в архитектонике по сравнению с таковой в биоптатах с нормальной слизистой оболочкой. Увеличивалось число эпителиоцитов, находящихся в состоянии митоза (1,58±0,11 %; Р<0,01), число межэпителиальных лимфоцитов (МЭЛ) (до 28,9±6,1 %; Р<0,05) и клеточная плотность инфильтрата собственной пластинки. Среди клеток инфильтрата возрастало количество лимфоцитов, плазматических клеток (Р<0,05).

Вопрос о первичности или вторичности поражения лимфатического аппарата остается открытым. По-видимому, имеется взаимообусловленность и взаимосвязь между степенью воспаления слизистой оболочки и подслизистого лимфатического аппарата.

Нодулярная лимфоидная гиперплазия (НЛГ)

Нодулярная лимфоидная гиперплазия (НЛГ) ― довольно редкое доброкачественное заболевание, характеризующееся множественными узелками в слизистой оболочке различных отделов желудочно-кишечной трубки: тонкой и толстой кишки, а также желудка.

Распространенность этого заболевания до конца неизвестна, оно достаточно часто встречается у детей до 10 лет, однако иногда может наблюдаться и у взрослых лиц.

Классификация НЛГ

Выделяют две формы заболевания:

1) Фокальная НЛГ ― представлена отдельными очагами, локализованными чаще всего в терминальном отделе подвздошной кишки, прямой кишке и других участках желудочно-кишечного тракта

2) Диффузная НЛГ ― для этой формы характерно вовлечение больших участков желудочно-кишечной трубки (например, вся тонкая кишка).

Этиопатогенез НЛГ

Патогенетические механизмы развития НЛГ до сих пор остаются неясными. Однако существуют несколько теорий, которые отличаются друг от друга в зависимости от того, имеется ли у пациента ассоциированное иммунодефицитное состояние или нет.

Так, если у пациента подтвержден иммунодефицит, то образование узелков в слизистой оболочке может быть результатом скопления предшественников плазматических клеток (неспособных к полноценному созреванию В-лимфоцитов).

НЛГ при отсутствии нарушений иммунодефицита может быть связана с иммунной стимуляцией лимфоидной ткани кишечника. Эта гипотеза предполагает наличие постоянных раздражителей (триггеров) в просвете желудочно-кишечной трубки, чаще всего инфекционного происхождения. Повторяющаяся стимуляция иммунных клеток может привести к возможной гиперплазии лимфоидных фолликулов. Такой механизм может объяснить нередкую ассоциацию лямблиоза и Helicobacter pylori с НЛГ (см.ниже).

Клинические проявления НЛГ

Зачастую НЛГ не имеет никаких симптомов и является случайной находкой во время эндоскопического исследования желудка, толстой и тонкой кишки. Однако некоторые исследователи связывают НЛГ с желудочно-кишечными симптомами, такими как хроническая диарея, боль в животе, желудочно-кишечное кровотечение (оккультное или явное, из прямой кишки) и кишечная непроходимость (очень редко). У части пациентов может отмечаться потеря белка и снижение массы тела.

Насколько велик вклад НЛГ в возникновение симптомов, до сих пор остается неясным. Является ли это состояние первопричиной жалоб или НЛГ ― всего лишь случайная находка у пациента с желудочно-кишечной симптоматикой? Вопросов больше, чем ответов.

Ассоциированные с НЛГ заболевания и состояния

Достаточно часто по сравнению с другими лицами НЛГ выявляется у пациентов с иммунодефицитами. Так, 20% больных, страдающих общим вариабельным иммунодефицитом (ОВИД), имеют НЛГ. ОВИД ― заболевание, характеризующееся снижением уровней иммуноглобулинов различных субклассов (G, A, M), нарушенным иммунным ответом из-за снижения выработки антител. Пациенты часто страдают рецидивирующими бактериальными инфекциями дыхательных путей, аутоиммунными заболеваниями и имеют повышенный риск развития онкологических патологий. НЛГ при ОВИД обычно генерализованная, с вовлечением всей тонкой кишки.

НЛГ нередко ассоциирована с селективным дефицитом IgA, который выявляется у 1 из 300-700 лиц европеоидной расы. У таких людей отмечается снижение уровня IgA в крови ниже 0,7 г/л при нормальных или даже повышенных уровнях других иммуноглобулинов. Большинство лиц с селективным дефицитом IgA бессимптомны, однако у части из них встречаются рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей, аутоиммунные заболевания, аллергии и желудочно-кишечные патологии (целиакия, НЛГ).

НЛГ может быть ассоциирована с лямблиозом как у лиц с нормальным иммунным ответом, так и с иммунодефицитом. Триада НЛГ + лямблиоз + снижение уровня гамма-глобулинов известна как синдром Германа (англ. Herman’s syndrome).

Инфекция Helicobacter pylori может быть причиной развития НЛГ с вовлечением желудка и 12-перстной кишки.

НЛГ также нередко встречается у лиц с ВИЧ-инфекцией, может быть ассоциирована с семейным аденоматозом толстой кишки и синдромом Гарднера.

Существуют данные о возможной ассоциации синдрома раздраженного кишечника (СРК) с НЛГ. При этом рядом авторов НЛГ рассматривается как проявление малоактивного воспаления в слизистой оболочке толстой кишке у пациентов с СРК.

Осложнения НЛГ

НЛГ ― заболевание доброкачественное, и крайне редко приводит к развитию осложнений. Однако описаны случаи кишечной непроходимости у лиц с распространенным процессом в тонкой кишке, а также кишечных кровотечений..

Известно, что у лиц с НЛГ повышается риск лимфопролиферативных заболеваний (лимфомы), однако точный риск не установлен.

Диагностика НЛГ

Существует два основных метода диагностики НЛГ:

1) Эндоскопический ― выявление узелков различных размеров (2-10 мм, в среднем 5 мм) на слизистой оболочке желудка, тонкой кишки, толстой/прямой кишки. Такие узелки (чаще всего в виде выступающих папул) могут быть обнаружены при гастроскопии (ЭГДС), колоноскопии, энтероскопии или капсульной эндоскопии.

На фото ― НЛГ в 12-перстной кишке.

2) Гистологический метод ― выявление в слизистой оболочке и в поверхностной части подслизистого слоя увеличенных (гиперплазированных) лимфоидных фолликулов, которые обычно формируют группы, и могут практически сливаться между собой.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз ЛНГ проводится с лимфопролиферативными заболеваниями (лимфома тонкой кишки, желудка). При локализации НЛГ в толстой кишке ее элементы (узелки) могут напоминать аденоматозные полипы.

Важно помнить, что у некоторых пациентов при проведении илеоколоноскопии в подвздошной кишке могут также выявляться лимфоидные фолликулы. В этой зоне концентрация лимфоидных фолликулов максимальная по сравнению с другими отделами кишечной трубки. При этом в отличие от НЛГ узелки (те самые лимфоидные фолликулы) небольших размеров (1-3 мм, реже больше), они располагаются отдельно друг от друга, не сливаясь, между ними видны участки нормальной слизистой. Эти изменения не следует рассматривать как патологию, они ― вариант нормы.

Лечение НЛГ

Сама по себе ЛНГ не требует лечения. В случае, если имеются ассоциированные заболевания (лямблиоз, инфекция Helicobacter pylori), следует провести терапию, направленную на удалению возбудителя.

Прогноз НЛГ

Прогноз НЛГ в целом благоприятный, в большинстве случаев требуется лишь динамическое наблюдение за пациентом.

Роль микробиоты кишечника в поддержании здоровья

Микрофлора представляет собой метаболически активную и сложную экосистему, состоящую из сотен тысяч микроорганизмов — бактерий, вирусов и некоторых эукариот. Подобно невидимому чулку, биоплёнка покрывает все слизистые нашего организма и кожу. Микробиота объединяет более чем 10 14 (сто биллионов) клеток микроорганизмов, что в 10 раз превышает число клеток самого организма. Микробиота находится в содружественных отношениях с организмом человека: организм хозяина предоставляет среду обитания и питательные вещества, микроорганизмы защищают организм от патогенных возбудителей, способствуют поддержанию нормальных иммунологических, метаболических и моторных функций. Выделяют несколько важных биотопов, которые отличаются плотностью распределения микроорганизмов и составом: кожные покровы, слизистые оболочки ЖКТ, дыхательных путей, урогенитального тракта и проч. Самой многочисленной считается микробиота кишечника, на её долю приходится 60% микроорганизмов, колонизирующих организм человека.

Микрофлора кишечника состоит из группы микроорганизмов, представленных более чем 1000 видами, 99% из которых приходится на 30–40 главных видов. В научных кругах кишечную микрофлору называют также дополнительным органом.

Состояние микробиоты кишечника определяет качество и продолжительность жизни. У каждого человека есть свой индивидуальный характер распределения и состава микробиоты. Частично он определяется генотипом хозяина и первоначальной колонизацией, которая происходит сразу после рождения. Различные факторы, такие как тип родов, кормление грудью, образ жизни, диетарные предпочтения, гигиенические условия и условия окружающей среды, использование антибиотиков и вакцинация, могут определять окончательные изменения в структуре микробиоты.

При изменении состава или функции микробиоты развивается дисбиоз. Дисбиотические состояния изменяют моторику кишечника и его проницаемость, а также искажают иммунный ответ, тем самым создавая предпосылки для развития провоспалительного состояния. Такие изменения, особенно в отношении иммунных и метаболических функций хозяина, могут вызывать или способствовать возникновению ряда заболеваний, например, сахарного диабета, ожирения, неврологических и аутоиммунных заболеваний. Недавние исследования показали, что микробиота участвует в этиопатогенезе многих гастроэнтерологических заболеваний, таких как синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания кишечника, целиакия, неалкогольный стеатогепатит и новообразования желудочно-кишечного тракта.

Кишечная микрофлора и иммунитет

Кишечная микробиота имеет решающее значение для развития лимфоидных тканей, а также для поддержания и регуляции кишечного иммунитета.

В кишечнике происходит сенсибилизация иммуноцитов, которые затем заселяют другие слизистые оболочки и циркулируют между различными органами. Этот механизм обеспечивает формирование клонов лимфоцитов и образование специфических антител в участках слизистой оболочки, отдалённых от очага первичной сенсибилизации.

Иммунокомпетентные ткани пищеварительного тракта объединены в лимфоидную ткань. Лимфоидная ткань представлена лимфоцитами, расположенными между эпителиальными клетками кишечника, лимфоцитами собственного слоя, пейеровыми бляшками (скопления лимфоидной ткани в тонкой кишке) и лимфоидными фолликулами.

Попавшие в просвет кишечника или на слизистые оболочки антигены распознаются иммуноглобулинами памяти (IgG), после чего информация передаётся в иммунокомпетентные клетки слизистой оболочки, где из сенсибилизированных лимфоцитов клонируются плазматические клетки, ответственные за синтез IgА и IgМ. В результате защитной деятельности этих иммуноглобулинов включаются механизмы иммунореактивности или иммунотолерантности. Благодаря индукции иммунологической толерантности в кишечнике не возникают нежелательные воспалительные реакции против кишечной микробиоты и пищевых белков.

Кишечная микробиота и обмен веществ

Кишечная микробиота вносит непосредственный вклад в метаболизм питательных веществ и витаминов, необходимых для жизнедеятельности организма хозяина, при этом извлекая энергию из пищи. Эта энергия образуется путём реакции сбраживания не усваиваемых углеводов (клетчатки), в результате реакции образуются короткоцепочечные жирные кислоты, водород и углекислый газ.

Короткоцепочные жирные кислоты обеспечивают работу колоноцитов.

Короткоцепочные жирные кислоты считаются тонкими регуляторами иммунитета, энергетического обмена и метаболизма жировой ткани. Например, короткоцепочные жирные кислоты участвуют во взаимодействии бактерий и иммунитета, подавляя сигналы, которые могут привести к развитию аутоиммунных реакций. Пропионовая и масляная жирная кислота положительно влияют на метаболизм глюкозы. Наконец, короткоцепочные жирные кислоты обеспечивают подкисление просвета толстой кишки, предотвращая рост бактериальных патогенов.

Кишечная микробиота принимает непосредственное участие в метаболизме желчных кислот, источником которых является холестерин. В печени из холестерина синтезируются первичные желчные кислоты — холевая и хенодезоксихолевая, которые поступают в кишечник. Бактероиды и лактобациллы далее превращают первичные желчные кислоты во вторичные желчные кислоты — дезоксихолевую и литохолевую. Изменение нормального баланса кишечных бактерий приводит к неадекватному синтезу желчных кислот.

Микробиота и нервная система

Ещё более удивительные данные о взаимосвязи кишечной микробиоты и нервной системы. Микробиота кишечника тесно общается с центральной нервной системой. Микробиота кишечника производит такие нейроактивные молекулы, как ацетилхолин и серотонин, дофамин, которые являются главными медиаторами сигналов в ЦНС, а также регулируют работу мозга через активацию иммунных сигнальных путей. Дополнительно, блуждающий нерв активно участвует в двунаправленных взаимодействиях между кишечной микробиотой и мозгом для поддержания гомеостаза как в головном мозге, так и в кишечнике.

Недавние исследования показали, что микробиом влияет на свойства и функцию микроглии. Микроглия защищает мозг от различных патологических состояний через активацию иммунного ответа, фагоцитоза и продукцию цитокинов. Кроме того, микроглия ответственна за формирование нейронных цепей, которые участвуют в развитии мозга. Различные дисбиотические состояния, в том числе вызванные приёмом антибиотиков приводят к угнетению созревания клеток микроглии. Незрелая микроглия приводит к нарушению иммунной активации.

Астроциты — самая многочисленная клеточная популяция в ЦНС, и они почти в пять раз превосходят численность нейронов. Подобно микроглии, астроциты выполняют несколько важных функций по поддержанию целостности ЦНС, включая контроль кровообращения в головном мозге, поддержание стабильности гематоэнцефалического барьера. Астроциты регулируют баланса ионов и оказывают влияние на передачу сигналов между нейронами. Чрезмерная активация астроцитов является пусковым механизмом в развитии дисфункции ЦНС и неврологических расстройств. Чрезмерная активация происходит под действием метаболитов микрофлоры.

Целостность гематоэнцефалического барьера регулируется также метаболитами микробиоты, которые опосредуют передачу большего количества микробных сигналов между осью кишечник-мозг.

Дисбиоз микробных видов в кишечнике может вызывать атипичные иммунные сигналы, дисбаланс в гомеостазе организме-хозяина и привести к прогрессированию заболеваний ЦНС. Например, рассматривается роль микробиоты в патогенезе рассеянного склероза-заболевания, характеризующимся демиелинизацией аксонов нервных клеток. При болезни Паркинсона, которая проявляется моторными симптомами, включая тремор, мышечную ригидность, медлительность движений и аномалию походки наблюдается накопление α-синуклеина в нейронах. Избыточное отложение α-синуклеина в нервной системе инициируется кишечной микрофлорой до того, как возникают симптомы поражения ЦНС, что связано с некоторыми специфическими пищеварительными симптомами (запоры и нарушение двигательной функции толстой кишки). Бактериальный состав кишечника влияет на болезнь Паркинсона: тяжесть симптомов, в том числе постуральная нестабильность и нарушение походки, связана с изменениями численности некоторых видов Enterobacteriaceae, уменьшение количества Lachnospiraceae приводит к более серьёзному ухудшению моторных и немоторных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона. Болезнь Альцгеймера — ещё одно нейродегенеративное заболевание, которое приводит к серьёзным нарушениям функции ЦНС — обучению, памяти и поведенческим реакциям. Болезнь Альцгеймера характеризуется отложением пептида амилоид-β (Aβ) снаружи и вокруг нейронов, вместе с накоплением белка тау внутри корковых нейронов. Перегрузка амилоидом и агрегация тау нарушают синаптическую передачу. Изменение состава и разнообразия микробиоты вносит определённый вклад в патогенез болезни Альцгеймера. Активированная микроглия способствует развитию заболевания, увеличивая отложение амилоида.

Ожирение и состав микробиоты

При ожирении и сахарном диабете наблюдаются изменения в составе микробиоты кишечника, в частности, снижение популяционного уровня сахаролитических бактероидов, влияющих на интенсивность метаболических процессов, а также увеличение доли бактерий класса Firmicutes (Esherichia coli, Clostridium coccoides, Clostridium leptum). Снижение содержания сахаролитических бактерий уменьшает выработку коротко-цепочных жирных кислот, обеспечивающих трофику и деление эпителия кишечника, его созревание, оказывающих антимикробное действие и регуляторное действие в отношении ионов и липидов.

Дополнительно при ожирении отмечается хроническое системное воспаление, сопровождающееся секрецией провоспалительных цитокинов (интерлейкины — ИЛ, С-реактивный белок, α-фактор некроза опухоли — α-ФНО и др.) в висцеральной жировой ткани. Нарушения в составе кишечной микрофлоры приводят к усилению эффекта системного воспаления за счёт увеличения концентрации бактериальных липополисахаридов, стимулирующих выработку провоспалительных компонентов.

Диагностика состояния кишечной микробиоты

Существует два метода определения микробиоты — стандартный анализ на дисбактериоз и оценка состава микробиоты методом масс-спектрометрии по крови (ГХ-МС). В основе методики масс-спектрометрии лежит определение присутствия микроорганизмов по их клеточным компонентам (высшие жирные кислоты, альдегиды, спирты и стерины). Методика разработана профессором Осиповым Г.А. Метод ГХ-МС позволяет одновременно измерять более сотни микробных маркёров непосредственно в образце, позволяющих сделать заключение о некультивируемых и труднокультивируемых патологических возбудителях. Метод универсален также в отношении грибов и вирусов.