Объясните для чего нужно применение двойных латинских названий

Бинарная номенклатура

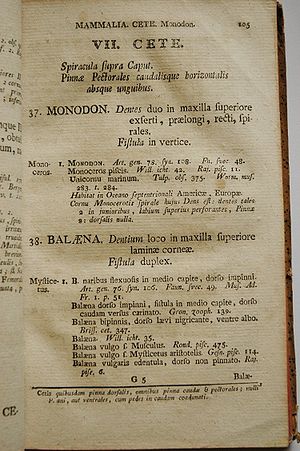

Биномина́льная, или бина́рная, или биномиа́льная номенклатура — принятый в биологической систематике способ обозначения видов при помощи двухсловного названия (биномена), состоящего из сочетания двух названий или имен: имени рода и имени вида (согласно терминологии, принятой в зоологической номенклатуре) или имени рода и видового эпитета (согласно ботанической терминологии). Имя рода всегда пишется с большой буквы, имя вида (видовой эпитет) — всегда с маленькой (даже если происходит от имени собственного). В тексте биномен, как правило, пишется курсивом. Имя вида (видовой эпитет) не следует приводить отдельно от имени рода, поскольку без имени рода оно совершенно лишено смысла. В некоторых случаях допускается сокращение имени рода до одной буквы или стандартного сокращения. По установившейся в России традиции, в зоологической литературе получило распространение словосочетание биномиальная номенклатура (от англ. binomial ), а в ботанической — бинарная, или биноминальная номенклатура (от лат. binominalis ).

Содержание

Примеры

Например, в научных названиях Papilio machaon Linnaeus, 1758 (махаона) или Rosa canina Linnaeus, 1753 (шиповника), первое слово — имя рода, к которому принадлежат эти виды, а второе слово — имя вида или видовой эпитет. После биномена нередко помещают сокращенную ссылку на работу, в которой данный вид был впервые описан в научной литературе и снабжен названием, данным согласно определенным правилам. В нашем случае это ссылки на работы Карла Линнея: десятое издание Systema naturae (1758) и Species plantarum (1753).

Возникновение биномиальной номенклатуры

Полиномиальные названия

Биномиальная номенклатура в том виде, в котором она применяется в наше время, сложилась во второй половине XVIII — начале XIX вв. До этого использовались довольно длинные многословные, или полиномиальные названия.

Первые полиномиалы складывались стихийно в ходе составления травников XVI века. Авторы этих сочинений, «отцы ботаники» Отто Брунфельс, Иеронимус Трагус и Леонхарт Фукс, сопоставляя растения Германии с растениями, описанными античными авторами (преимущественно, Диоскоридом), образовывали новые названия путем добавления эпитетов к названиям древних, которые были, как и большинство народных названий, исходно однословны. По мере увеличения числа известных видов растений, полиномиалы росли, доходя порой до полутора десятков слов. Некоторые из них состояли всего из двух слов, но сходство с биномиальной номенклатурой было лишь поверхностным. Это было связано с тем, что концепция рангов систематических категорий и представления о необходимой связи между процедурами классификации и именования получили распространение только в конце XVII столетия.

Лишь в работах Жозефа Питтона де Турнефора (1694) и Августа Бахмана (Ривинуса) (1690-е гг.) была введена сложная система соподчиненных категорий (в частности, были обособлены категории рода и вида в более-менее современном понимании) и впервые применен принцип один род — одно название. Согласно этому принципу названия всех растений, относимых к одному роду, следовало начинать с одного и того же слова или устойчивого словосочетания — имени рода. Имена видов должны были образовываться при помощи добавления к имени рода более или менее многословных видовых отличий (так называемых differenitае specifісае). Поскольку differenita specifica имела диагностическое значение, в ней не было надобности, если род не подразделялся на виды. Название в таких случаях состояло только из имени рода без добавления видового отличия. [1]

Карл Линней: возникновение nomina trivialia

Использование многословных названий на практике было связано с определенными трудностями. Во-первых, они были длинными, во вторых, они были подвержены изменениям: при добавлении в род новых видов, их следовало пересматривать, чтобы они могли сохранять свои диагностические функции. В связи с этим, в отчетах о путешествиях и «экономических» исследованиях о хозяйственном применении растений и животных Линней и его ученики использовали сокращенные наименования. Сначала такие сокращенные наименования состояли из имени рода и номера вида, согласно сочинениям Линнея Flora suecica или Fauna suecica. С середины 1740-х гг. они начали экспериментировать с использованием так называемых тривиальных названий (лат. nomina trivialia ). Впервые они появились в указателе к описанию путешествия на Эланд и Готланд (1745) и затем в Pan Svecicus (каталог растений Швеции с указанием того, какие виды домашнего скота ими питаются) (1749).

В работах Линнея и его ближайших последователей nomina trivialia располагались на полях страницы. Обычай помещать nomen triviale непосредственно за именем рода, как это делается в настоящее время, сложился только к концу XVIII — началу XIX вв. [2]

Первые номенклатурные кодексы

Практика применения биноменов была закреплена первыми номенклатурными кодексами, появившимися в 1840—60-х гг. Необходимость разработки кодексов, регулирующих образование новых названий и применение старых, была связана с нараставшим номенклатурным хаосом. При увеличении числа авторов, недостаточной интенсивности научной коммуникации и ослаблении дисциплинирующего влияния устаревших сочинений Линнея, не соответствовавших номенклатурным практикам того времени, количество новых названий начало нарастать лавинообразно.

Первые номенклатурные правила были разработаны в Англии и приняты на заседании Британской ассоциацией содействия науке (BAAS) в 1842 г. Наиболее деятельное участие в их разработке принял Хьюго Теодор Стриклэнд, английский натуралист, геолог и орнитолог. В ботанике попытку кодификации правил предпринял Альфонс Декандоль, опубликовавший в 1867 г. «Законы ботанической номенклатуры». Позже, в начале XX века на их основе были разработаны международные кодексы зоологической и ботанической номенклатуры (а во второй половине XX века специальные кодексы номенклатуры бактерий и вирусов). Во всех этих кодексах научным названием вида считается биномиальное название, состоящее из имени рода и того, что было изобретено Линнеем и его учениками как nomen triviale. [3]

Как объяснить необходимость использования двойных названий живы организмов?

Как объяснить необходимость использования двойных названий живых организмов?

Задание по Биологии.

Так вот европейский врач и натуралист

Теперь уже никто из натуралистов и ботаников не мог перепутать тот или иной вид. Особенно это важно при открытии новых видов организмов, а их находят до сих пор на земле. Но в разных странах животные и растения местное население может называть на своем языке одним словом, только это будет ненаучное название, следовательно не совсем точное.

Такое двойное название позволяет безошибочно узнавать тот или иной вид растения. животного, насекомого. микроорганизма, гриба в любом уголке земного шара. Оно подчеркивает как сходство в роду с другими представителями, так и отличия (название определенного вида).

Или вот более точное название растения на русском и латинском языке.

Двойные названия позволяют научному сообществу составлять единую базу всех живых организмов. В основе данной классификации лежит принцип, используемый для описания любого вида: каждому организму дается общее название, первая часть которого указывает на принадлежность его к определенному роду, а вторая часть представляет собой так называемый видовой эпитет, который служит для его идентификации.

Для двойных названий используется латынь, что дает возможность ученым из разных стран одинаково идентифицировать одни и те же виды животных. Двойная, безусловно читаемая номенклатура помогает ученым избежать путаницы.

Это возможно только потому, что у любого живого организма имеется очень сложное строение и биохимический состав, что тоже отличает все живое от неживого.

Таким образом, в живых организмах созданы все предпосылки для постоянного их размножения. Это закон природы, который еще не конца изучен учеными.

Конечно вначале появились перья на некоторых видах динозавров. Возможность летать это не такой и быстрый процесс для эволюции. Мутация, обусловившая появление перьев, дала солидный задел, позволяющий одному виду динозавров постепенно научиться планировать, а затем летать, превратившись в птицу.

Интересные задания, закрепляющие пройденный материал дают в школе, как домашнее задание. Маленький кроссворд номер один, находится в рабочей тетради по биологии для пятиклассников. Всего задание состоит из одиннадцати вопросов, ответы на них нужно внести в кроссворд. Термины и понятие уже знакомы, перечитав текст параграфа, можно легко заполнить ответами все клеточки, заодно повторить изученное. Полное совпадение всех букв на пересечениях слов, покажет правильность ответов.

По горизонтали: 3. Раздражимость, 4. Наблюдение, 6. Рост, 7. Почва, 9. Экология, 10. Фенология, 11. Эксперимент.

По вертикали: 1. Раздражимость, 2. Биосфера, 5. Биология, 8. Размножение.

Эволюционное учение (Додарвиновский период. Дарвинизм)

Контрольная работа № 1

Эволюционное учение (Додарвиновский период. Дарвинизм)

П. Какой вклад внес К. Линней в ботанику и зоологию?

III. Какой вклад внес Ж. Кювье в развитие эволюционного учения?

V. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора».

А. Перечислите основные предпосылки возникновения дарвинизма;

В. Перечислите факторы эволюции видов в природе.

1) Заполните таблицу «Виды борьбы за существование». Раскройте сущность причин борьбы за существование по Дарвину.

Борьба с неблагоприятными условиями

Результаты борьбы за существование

2). Объясните механизм естественного отбора по Ч. Дарвину,

3). Поясните видообразование по Ч. Дарвину (дарвиновская схема дивергенции).

1. Употребление двойных латинских названий для видов было введено:

а. стремлении всего живого к совершенству, б. направленном влиянии окружающей среды, в. наследовании полезных изменений, г. все эти положения

а. наследственная изменчивость, б. естественный отбор, в. наследование благоприятных признаков, г. модификационная изменчивость

4. В основе эволюционной теории Ч. Дарвина лежит представление о:

а. борьбе за существование, б. естественном отборе, в. наследственной изменчивости, г. все эти представления

5. Главная причина борьбы за существование по Ч. Дарвину состоит в:

а. несоответствии между скоростью размножения и возможностью потребления природных ресурсов, б. постоянном изменении условий окружающей среды, в. частом появлении вредных мутаций, г. ни один из ответов не верен

6. Наиболее напряженной формой борьбы за существование Ч. Дарвин считал:

а. межвидовую борьбу, б. внутривидовую, в. борьбу с неблагоприятными условиями, г. все эти формы в равной степени

7. К движущим силам эволюции, по Ч. Дарвину, не относится:

а. естественный отбор, б. наследственная изменчивость, в. дрейф генов, г. борьба за существование

8. Единицей эволюционного процесса, по Ч. Дарвину, является:

а. особь, б. популяция, в. мутация, г. вид

9. Материалом для отбора, по Ч. Дарвину, служат:

а. полезные признаки, б. вредные признаки, в. индивидуальная изменчивость, г. вид

а. изменчивости приобретенных в течение жизни признаков, б. наследовании приобретенных в течение жизни признаков, в. полезности приобретенных в течение жизни признаков

11. Термин биология был введен:

12. Естественную систему животных и растений разработал:

13. Какова последовательность появления новых видов.

а. появляется подвид, б. происходят индивидуальные изменения, в. новые виды, г. появляются разновидности

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы №1

I. В первом задании необходимо дать определение по указанному в скобках автору. Современное определение некоторых терминов может отличаться.

П. К. Линней (1Для полного ответа на задание ответьте на следующие вопросы: что такое бинарная номенклатура и каково её значение? Почему системы К. Линнея называют искусственными? Как определял вид К. Линней?

Как ученый своего времени, он был креационистом, т. е. он признавал, что все создано Творцом, но также признавал изменчивость. Изменчивость приводит к появлению разновидностей. Но К. Линней считал, что обращать внимания на разновидности не стоит, т. к. это мешает созданию классификации, Всех животных К. Линней разделил на 6 классов (млекопитающие, птицы, амфибии, рыбы, насекомые, черви) и каждому классу дал соответствующую характеристику. Линней поместил рядом с обезьянами. Он сделал это за 120 лет до того, как Ч. Дарвин обосновал свое учение о происхождении человека от обезьян. Вопроса о происхождении видов для К. Линнея не существовало (он был креационистом и полагал, что все виды созданы творцом). Он говорил, что не случайно современные животные по своим признакам не отличаются от древних, найденных в египетских пирамидах. Если за 5000 лет животные не изменились, то нет оснований считать, что они способны измениться за больший срок. Но он не раз замечал, как влияют на растения климат, почва, жара и ветер. К. Линней предполагал, что новые виды образуются при скрещивании.

Ш. Ж. Кювье (). Сформулируйте ответы на вопросы: Что называется принципом корреляции (соотношения)? В чем сущность теории катастроф? (См. и др. Основы биологии, курс для самообразования. М., Просвещение, 1992. С. 128.) По своим официальным взглядам он – креационист, но по работам – трансформист, т. е. признавал изменчивость в реально существующем мире и в историческом плане.

IV. Ж.-Б. Ламарк (). См. учебники:

1. и др. Основы биологии, курс для самообразования. М., Просвещение, 1992. С. 127.

— Каковы особенности лестницы жизни (классификации) Ж.-Б. Ламарка?

— В каком труде отражена эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка?

— Что является движущими силами эволюции по Ж.-Б. Ламарку?

— Каковы механизмы эволюции, исходя из движущих сил (2 закона)?

— Оцените эволюционную теорию Ж.-Б. Ламарка со своей точки зрения (какие недостатки)?

По своим взглядам Ж.-Б. Ламарк был деистом, т. е. он верил, что бог создал Вселенную и установил в ней общий порядок. Но дальше творец не вмешивался в дела природы.

Вопрос о происхождении жизни. Ж.-Б. Ламарк не сомневался, что живое происходит от неживого. Простейшие формы живого возникают из неживого. Жизнь самозарождается. Однако никогда не может само зародиться сложное существо – насекомое, рыба, птица. Сложные организмы возникают путем медленного и постепенного усложнения простейших. В любой момент времени «инфузория может стать человеком». Такое постепенное усложнение организации Ламарк назвал градацией. Разные уровни развития связаны с разным временем зарождения. Ламарк расположил все формы в один восходящий ряд по ступенькам и использовал принцип возрастания организации.

А. Обратите внимание, что основные факторы эволюции необходимо рассмотреть с точки зрения Ч. Дарвина, а не современной теории эволюции. На тот момент развития науки не было разработано, например, учение о наследственности. Не были изучены механизмы наследственности.

Основной труд Ч Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» вышел в 1859 году. Книга включает 2 части: 1 часть – учение об искусственном отборе – информация о том, какие движущие силы привели к появлению культурных форм, их изменению. 2 часть – эволюция видов в природе (учение о естественном отборе).

Б. Учение об искусственном отборе. В этой части книги Ч. Дарвин называет факторы изменения культурных форм: изменчивость, наследственность, искусственный отбор. Он называет основные причины изменчивости:

— природа условий (факторы внешней среды температура, свет, влажность, пища и др.). Они могут действовать на организм прямо или косвенно.

— природа самого организма (внутренняя причина) Каждый организм на один и тот же фактор реагирует по-разному. Результаты могут быть неожиданными.

В зависимости от причины Ч. Дарвин выделяет формы изменчивости: определенная (=групповая, ненаследственная), неопределенная (= индивидуальная, наследственная).

В. Учение о естественном отборе.

Основные факторы эволюции видов в природе, по Ч. Дарвину; изменчивость, наследственность, борьба за существование, естественный отбор

Наследственность. Учение о наследственности в то время не было разработано.

1. Борьба за существование. Ч. Дарвин не дает четкого определения. Борьба за существование, по Ч. Дарвину, означает все проявления активности данного вида организмов, направленные на поддержание своей жизни, на размножение и сохранение жизни потомков. Ч. Дарвин выделил 3 основные формы борьбы за существование Основные результаты борьбы за существование:

— непосредственная гибель или не оставление потомства (эволюционно равнозначно)

— переживание наиболее приспособленных организмов – это, по Ч. Дравину, естественный отбор.

Как такового отбора в природе не существует, есть переживание. Ч. Дарвин назвал его так по аналогии с искусственным отбором.

2. При рассмотрении механизма естественного отбора обратите внимание на следующее: материал для отбора, единица отбора, какие особи выживают преимущественно, каков результат естественного отбора.

3. Видообразование. В основе появления новых видов, считал Ч. Дарвин, лежит процесс расхождения признаков – дивергенция (от лат. diverge – отклоняюсь, отхожу). Дайте определение видообразованию (по Ч. Дарвину). Как появляется многообразие? Почему виды приспособлены к условиям среды? Объясните дарвиновскую схему дивергенции.

2. Киселева для чтения по дарвинизму. М., Просвещение, 19с.

Тест по биологии для школьников с ответами

1. Применение двойных латинских названий видов было введено:

Ж. Ламарком;

К. Линнеем; +

Ч. Дарвином;

2.Гомологичными называются органы:

имеющих общее эволюционное происхождение; +

похожие внешне;

выполняющих несколько различных функций.

3.В основе эволюционной теории Ч. Дарвина находится представление о:

борьбу за существование;

естественный отбор;

все эти факторы. +

4.Критериями искусственного отбора является полезность для:

вида;

популяции;

человека. +

5.Основным критерием вида является:

генетический; +

географические;

экологические;

6.Идиоадаптация приводит к:

совершенствование приспособлений; +

общего подъема организации;

расширение ареала;

7.Дивергенция – это:

различия признаков в процессе эволюции; +

восхождение признаков в процессе эволюции;

объединение нескольких популяции в одну;

8.Правильным является такой порядок расположения систематических групп:

тип, класс, порядок, семья; +

царство, семья, класс, тип,

царство, класс, род, вид.

9.Выход животных на сушу состоялся в:

археи;

палеозое; +

кайнозое.

10.К экологическим факторам относятся:

абиотические;

биотические;

все перечисленные. +

11.Какие организмы называют гидробионтами?

Все организмы, овладевшие водную среду обитания.+

Организмы, ведущих прикрепленный образ жизни на дне водоемов.

Организмы, которым для процессов оплодотворения нужна вода капельно-жидком состоянии.

12.У чем заключается значение биолюминесценции глубоководных организмов?

Благодаря этому производится достаточно света для фотосинтеза.

Биолюминесценция является средством коммуникации между особями.+

Биолюминесценция обеспечивает хищников достаточным количеством света для охоты в темноте.

биолюминесценция позволяет

13. Примером какого вида симбиоза является взаимодействие рака-отшельника с актинией?

облигатному паразитизма;

мутуализма;+

факультативного паразитизма.

14. Опердилите компонент среды, который принадлежит к абиотическим экологическим факторам:

атмосферное давление;+

вырубка тропических лесов;

конкуренция за особей противоположного пола.

15. Которая азотистое основание не входит в состав и-РНК:

тимин; +

урацил;

аденин.

16. Которая РНК переносит аминокислоты к месту синтеза белка:

и-РНК;

т-РНК; +

р-РНК.

17. Набор хромосом имеет зигота:

гаплоидный;

диплоидный; +

тетраплоидный.

18. В какой фазе фотосинтеза образуется АТФ:

световой; +

темновой;

в обоих.

19. Которая азотистое основание не входит в состав ДНК:

аденин;

урацил. +

тимин.

20. Какие организмы относят к прокариот:

кишечнополостные;

бактерии; +

земноводные.

21. Какова структура молекулы АТФ:

биополимер;

нуклеотид; +

мономер.

22. В какой фазе митоза происходит удвоение молекулы ДНК:

интерфазе; +

профазе;

телофазе.

23. Какие органоиды не содержит ДНК:

митохондрии; +

клеточный центр;

рибосомы.

24. В какой фазе фотосинтеза образуется кислород:

темновой;

световой; +

и в темновой, и в световой.

25..Частота кроссинговера между двумя генами определяется:

доминантностью одного из генов;

расстоянием между генами; +

пределами модификационной изменчивости.

26. В генной инженерии при гибридизации используют:

половые клетки;

соматические клетки; +

недифференцированные эмбриональные клетки.

27. В результате взаимосвязи хищник – жертва:

происходит вымирание популяции жертвы;

резко падает численность популяции жертвы;

усиливается естественный отбор. +

28. В популяции не происходит:

повышение разнообразия генного состава;

соперничества за самку;

возникновения генетической изоляции. +

29. Типичной структурой биоценоза является структура, состоящая из:

консументов и редуцентов;

продуцентов и консументов;

продуцентов, консументов и редуцентов. +

30. Нормой реакции называется:

пределы мутационной изменчивости;

пределы наследственной изменчивости;

пределы модификационной изменчивости. +

Тест по биологии для школьников с ответами

1. Применение двойных латинских названий видов было введено:

Ж. Ламарком;

К. Линнеем; +

Ч. Дарвином;

2.Гомологичными называются органы:

имеющих общее эволюционное происхождение; +

похожие внешне;

выполняющих несколько различных функций.

3.В основе эволюционной теории Ч. Дарвина находится представление о:

борьбу за существование;

естественный отбор;

все эти факторы. +

4.Критериями искусственного отбора является полезность для:

вида;

популяции;

человека. +

5.Основным критерием вида является:

генетический; +

географические;

экологические;

6.Идиоадаптация приводит к:

совершенствование приспособлений; +

общего подъема организации;

расширение ареала;

7.Дивергенция – это:

различия признаков в процессе эволюции; +

восхождение признаков в процессе эволюции;

объединение нескольких популяции в одну;

8.Правильным является такой порядок расположения систематических групп:

тип, класс, порядок, семья; +

царство, семья, класс, тип,

царство, класс, род, вид.

9.Выход животных на сушу состоялся в:

археи;

палеозое; +

кайнозое.

10.К экологическим факторам относятся:

абиотические;

биотические;

все перечисленные. +

11.Какие организмы называют гидробионтами?

Все организмы, овладевшие водную среду обитания.+

Организмы, ведущих прикрепленный образ жизни на дне водоемов.

Организмы, которым для процессов оплодотворения нужна вода капельно-жидком состоянии.

12.У чем заключается значение биолюминесценции глубоководных организмов?

Благодаря этому производится достаточно света для фотосинтеза.

Биолюминесценция является средством коммуникации между особями.+

Биолюминесценция обеспечивает хищников достаточным количеством света для охоты в темноте.

биолюминесценция позволяет

13. Примером какого вида симбиоза является взаимодействие рака-отшельника с актинией?

облигатному паразитизма;

мутуализма;+

факультативного паразитизма.

14. Опердилите компонент среды, который принадлежит к абиотическим экологическим факторам:

атмосферное давление;+

вырубка тропических лесов;

конкуренция за особей противоположного пола.

15. Которая азотистое основание не входит в состав и-РНК:

тимин; +

урацил;

аденин.

16. Которая РНК переносит аминокислоты к месту синтеза белка:

и-РНК;

т-РНК; +

р-РНК.

17. Набор хромосом имеет зигота:

гаплоидный;

диплоидный; +

тетраплоидный.

18. В какой фазе фотосинтеза образуется АТФ:

световой; +

темновой;

в обоих.

19. Которая азотистое основание не входит в состав ДНК:

аденин;

урацил. +

тимин.

20. Какие организмы относят к прокариот:

кишечнополостные;

бактерии; +

земноводные.

21. Какова структура молекулы АТФ:

биополимер;

нуклеотид; +

мономер.

22. В какой фазе митоза происходит удвоение молекулы ДНК:

интерфазе; +

профазе;

телофазе.

23. Какие органоиды не содержит ДНК:

митохондрии; +

клеточный центр;

рибосомы.

24. В какой фазе фотосинтеза образуется кислород:

темновой;

световой; +

и в темновой, и в световой.

25..Частота кроссинговера между двумя генами определяется:

доминантностью одного из генов;

расстоянием между генами; +

пределами модификационной изменчивости.

26. В генной инженерии при гибридизации используют:

половые клетки;

соматические клетки; +

недифференцированные эмбриональные клетки.

27. В результате взаимосвязи хищник – жертва:

происходит вымирание популяции жертвы;

резко падает численность популяции жертвы;

усиливается естественный отбор. +

28. В популяции не происходит:

повышение разнообразия генного состава;

соперничества за самку;

возникновения генетической изоляции. +

29. Типичной структурой биоценоза является структура, состоящая из:

консументов и редуцентов;

продуцентов и консументов;

продуцентов, консументов и редуцентов. +

30. Нормой реакции называется:

пределы мутационной изменчивости;

пределы наследственной изменчивости;

пределы модификационной изменчивости. +