Обучение по модулям в школе что это

Обучение по модулям в школе что это

Профессор, член-корреспондент Польской Академии Наук. Разработал блочную систему обучения, объединяющую традиционную школьную дидактику и самообразование.

Впервые блочное обучение описал польский педагог Чеслав Купичевич (Czesław Kupisiewicz) в книге «Основы общей дидактики» (1973). Так он назвал свою «систему управления самообразованием», в которой обучение строится по чёткой программе, но внутри неё у ученика есть свобода действий.

По замыслу автора учебная программа подразделяется на следующие блоки:

В последние десятилетия XX века многие были убеждены, что традиционные школы скоро уйдут в прошлое, и все знания люди будут получать с помощью цифровых технологий. Блочное обучение позволяло создавать образовательные программы для полностью компьютеризированного обучения.

Но и сейчас, когда стало очевидно, что люди лучше усваивают знания при взаимодействии с другими людьми, идеи «управляемого самообразования» остаются актуальными. Они легли в основу стратегии модульного обучения, при котором ученик сам изучает предмет, а учитель создаёт условия для этого: мотивирует, направляет и контролирует.

Как устроено модульное обучение

Каждый день посвящён изучению одного или двух смежных дисциплин (например, история и литература или алгебра и геометрия). Считается, что без «скачков» по предметам информация усваивается легче. Кроме того, ученикам комфортнее общаться с одним–двумя преподавателями в день, а не с пятью–шестью. Минимальная продолжительность занятия — 2 академических часа (90 минут).

Программа по каждому предмету разделена на части (модули):

Целевой модуль (1–2 занятия) — учитель знакомит учеников с основными понятиями темы и оценивает уровень начальной подготовки класса.

Информационно-операционный модуль (3–5 занятий) включает самостоятельные и практические работы, на которых ученики изучают источники информации, дискутируют, обсуждают и прорабатывают материал.

Коррекционный модуль (1–2 занятия) — повторение и обобщение материала, задания для взаимо- и самопроверки, выявление пробелов в знаниях и их устранение.

Контрольный модуль (1–2 занятия) – проверка знаний по всей теме. Может проводиться в форме теста или зачёта.

На всех этапах есть промежуточные проверки в мягкой форме: например, самопроверка, взаимоконтроль или сверка работы с образцом. Это помогает преодолеть страх перед оценкой.

За работу на уроках и результаты проверок ученики получают баллы. В ходе занятия каждый ученик получает несколько оценок — за каждый вид учебной деятельности. Отрицательной мотивации нет: если учащийся плохо справился с работой, он просто получает меньше баллов.

Все промежуточные оценки выставляются только в тетрадь. В журнал ставится финальная оценка, которая рассчитывается по рейтинговой системе: в зачёт идёт сумма баллов, полученная на занятиях, и результаты итоговой контрольной.

Как проходит модульный урок

Подобно тому как учебная программа делится на модули, каждый урок разделён на учебные элементы:

Пример технологической карты для урока биологии

Источник: biouroki.ru

В течение модульного занятия учащиеся работают самостоятельно, общаются и помогают друг другу, оценивают себя и товарищей. Преподаватель контролирует процесс, отвечает на вопросы учеников и следит за временем выполнения заданий.

Применение модульного обучения

Обучение по модульно-блочной системе требует от учеников ответственности, самостоятельности и сформированных учебных навыков. Поэтому её разумно использовать в старших классах и вузах.

Технологии блочного обучения можно использовать на индивидуальных уроках, занятий в парах и малых группах. Они позволяют сочетать любые виды учебной деятельности: лекции, дискуссии, самостоятельные, практические и лабораторные работы. Модульное обучение сочетается с любыми формами получения образования: очной, дистанционной или семейной.

Плюсы и минусы модульно-блочного обучения

Плюсы:

Минусы:

У нас вы сможете учиться в удобном темпе, делать упор на любимые предметы и общаться со сверстниками по всему миру.

Четверти, триместры, модули, биместры: в чём отличия и какая форма обучения в школе лучше

Российские школы могут определять режим работы (пятидневку или шестидневку) и график каникул (раз в пять недель или три раза за учебный год) самостоятельно. Татьяна Волошко разобралась, какие формы обучения в школе существуют, чем они отличаются друг от друга и есть ли им какая-то альтернатива.

Консервативные четверти

Несколько лет назад в проекте «Активный гражданин» среди родителей, учителей и школьников провели опрос: четверти, триместры или модули. Тогда традиционная форма обучения по четвертям с небольшим отрывом обошла модульную. С тех пор мало что изменилось. Многие российские школы по-прежнему выбирают четвертную форму.

Хотя недовольных такой формой обучения тоже хватает. И всё из-за длинных и неравномерных четвертей (8, 7, 11 и 7 недель). А к нескончаемой третьей четверти отдельное замечание: за 11 учебных недель дети больше болеют, чем учатся. Тем не менее многие московские школы от четвертей пока отказываться не собираются.

«Наш лицей открылся 30 лет назад. В то время других форм обучения просто не существовало. У нас интенсивная учёба. И по нашим подсчётам при модульной форме теряется одна учебная неделя. Зачем её терять, обещая отдать, как я говорю, „сухарями“ в виде дистанционного образования? Ещё один плюс: четвертная система совпадает с праздниками (ноябрь и январь) — родители и дети отдыхают в одно время. Да, третья четверть действительно бывает перегруженной, но вполне можно равномерно распланировать все школьные мероприятия в течение года. А ещё передвинуть весенние каникулы на одну-две недели раньше — и вопрос решён».

Владимир Чудов, директор лицея № 1502

«Я голосовала за четвертную систему. Третья четверть меня совсем не пугает. А вот система „5+1“ мне как раз не нравится: дети только настроятся на работу, только войдут в ритм — как сразу расслабление. А потом опять раскачка. При такой системе дети учатся вполсилы».

Мария Дайковская, мама восьмиклассницы

«Мне очень нравятся четверти. Они привязаны к госпраздникам — это удобно родителям. Моя дочка учится в 1 классе, и в третьей четверти в феврале каникулы. Правда, мне сказали, что в следующем году их уже не будет, но я сама буду их устраивать, если почувствую, что ребёнок устал. А при системе „5+1“ я совершенно не понимаю, чем в каникулы занимаются дети (особенно со 2 класса)».

Анна Кузнецова, мама, учитель географии Донской гимназии.

Триместры и модульная система

Три триместра, в каждом из которых, как можно догадаться, по три месяца, с двумя длинными каникулами по 17-18 дней (осенними и весенними) и трёхмесячными летними называют триместровой системой. Эта форма обучения в чистом виде на самом деле немного где используется, и в опросе «Активный гражданин» набрала минимальное количество голосов. Но если разбираться в терминологии, то она не проиграла.

На основе триместровой системы разработали модульную. Три учебных месяца — это, конечно, много. Пришлось разбить ещё пополам. Получилось шесть полуинтервалов — пять учебных недель и одна неделя каникул. Хотя итоговые оценки детям всё равно выставляют в конце триместра, а не так называемого модуля.

Как бы там ни было, система «5+1» считается не такой загруженной, как четвертная. Но и к ней есть замечания. Иногда учебные интервалы то сокращаются до четырёх, то увеличиваются до шести недель. И это не очень нравится и родителям и детям.

«Учебные периоды при системе каникул (5+1) действительно могут немного корректироваться в зависимости от того, на какие дни недели выпадают 1 сентября, новогодние и другие праздники. Но это это не какие-то радикальные корректировки, поэтому в целом ритм соблюдается».

Илья Новокрещёнов, директор школы «Покровский квартал»

Короткий учебный интервал в пять недель можно отнести как к плюсам, так и к минусам. Об этом очень хорошо сказал выпускник 2017 года.

«Мозгу одиннадцатиклассника адаптироваться под такой график трудно. Продуктивность обучения, которая в таком режиме вроде бы должна расти (ну частый отдых, полезно же!), вместо этого падает, так как просто не успеваешь перестроиться. В каникулы либо тупо лежишь на диване, уткнувшись в телефон, либо пытаешься делать что-то для себя полезное. Но много полезного сделать не получается: мозг ещё не устал, но уже отдыхает и работать отказывается. А в понедельник начинаешь снова свою унылую пятинедельку и опять не успеваешь к ней привыкнуть, а на носу уже следующие каникулы. Как так-то?».

Родители школьников в общем-то довольны этой схемой, но недостатки тоже есть.

«Дети меньше болеют — проверено на собственном ребёнке, так как мы когда-то учились и по четверной системе. Минус в том, что на разгон уходит много времени, а на качественную учёбу остаётся букально полторы недели. Но для меня главное — здоровье сына, поэтому система „5+1“ оптимальна. А идеального варианта нет».

Галина Леонтьева, мама семиклассника.

Не очень популярные биместры

Существует ещё одна, не слишком популярная форма обучения (по которой учатся ученики Павловской гимназии в Подмосковье и в Университетской школе МГПУ) — биместровая система. Это пять равноценных периодов обучения примерно по семь недель (биместры) и пять каникул по две недели между ними. При такой системе учебный год длится 10 месяцев, с сентября по июнь, а летние каникулы — всего два месяца (это шестой биместр).

«На самом деле трёхмесячным каникулам всего лишь около 25 лет. До этого в СССР каникулы длились два с небольшим месяца, так как июнь для средней и старшей школы был месяцем трудового воспитания. Ни в одной стране мира в школах нет таких длинных каникул (чаще всего два месяца). У нас это вошло в норму, и мы к этому привыкли. А это и социальная, и психологическая, и экономическая, образовательная проблема. Когда мы замеряли, сколько остаётся остаточного знания после учебного года с трёхмесячными каникулами, то получили печальные 15-20%. В сентябре дети пытаются реанимировать знания, и на это уходит как минимум месяц».

Сергей Степанов, доктор психологических наук, профессор Московского института открытого образования

Идеальной формы обучения в школе нет и вряд ли может быть. Но в каждой системе учителя, родители и дети находят для себя какие-то плюсы. И это, пожалуй, главное.

Технология модульного обучения. Просто ли это?

Вся информация в учебнике поделена на “юниты”. Для нас это привычно и естественно, а между тем, такая форма имеет название в педагогике и научно-обоснованное подтверждение ее пользы.

Модульное обучение — это организация образовательного процесса, при которой учебная информация структурируется в модули. Модуль очерчивает границы, рамки, а внутри этого модуля — узкотематические блоки.

Таким образом, общая тема наполнена модулями, то есть частными вопросами, которые раскрываются через блоки. По задумке создателя этой технологии Дж. Рассела модули и блоки вы можете менять самостоятельно, подстраивая под ваши цели и задачи, варьировать в зависимости от ваших возможностей и способностей ученика. Это можно сравнить с конструктором LEGO. К сожалению, школьный учитель почти ничего не может менять, проходя блоки в строго определенном порядке. Преподаватели курсов и тьюторы, работающие индивидуально, более свободны в своих решениях.

Модульное или блочное обучение от традиционной формы отличается тем, что изучается не множество предметов одновременно, а 1-3 предмета, наиболее связанные между собой, изучаются в течение нескольких месяцев.

В интерпретации отечественных и зарубежных ученых главное в модульном обучении — возможность его индивидуализации.

Варианты модульного обучения:

В методической литературе, посвященной обучению иностранным языкам, можно встретить различные подходы к построению модулей, например:

— под модулем может подразумеваться целый учебный курс, например, “Fun English”;

— тематический курс, когда в качестве модуля рассматривается отдельная тема, например, “Family and Friends”, “It’s my life!”.

— это может быть учебный блок, направленный на обучение письму, аудированию, чтению или говорению, например, “Hello!” или “Email to a friend”;

— аспектный подход, при котором целью работы с модулем является обучение различным аспектам языка (лексике, грамматике, фонетике);

— уровневый подход, когда сложность учебного материала соотносится с уровнем знаний ученика, например, «Английский для дошкольников».

Структура модульного обучения

Для организации модульного обучения, прежде всего, необходимо разработать модульную программу, которая состоит из комплексной дидактической цели и совокупности модулей, обеспечивающих достижение этой цели.

В формулировке цели обучения указывается объем изучаемого содержания и уровень его усвоения.

Для построения модуля можно руководствоваться некоторыми критериями:

Наличие альтернативных (выборочных) модулей и возможность их свободного выбора позволяет всем учащимся усвоить материал в индивидуальном, комфортном темпе. Задания должны быть посильно сложными. Учитель подбирает для каждого ученика подходящие упражнения, отвечающие его уровню, запросам и желаниям.

К примеру, материал курса английского языка для 3 класса по учебнику “ Enjoy English” М.З Биболетовой уже предполагает следующие модули:

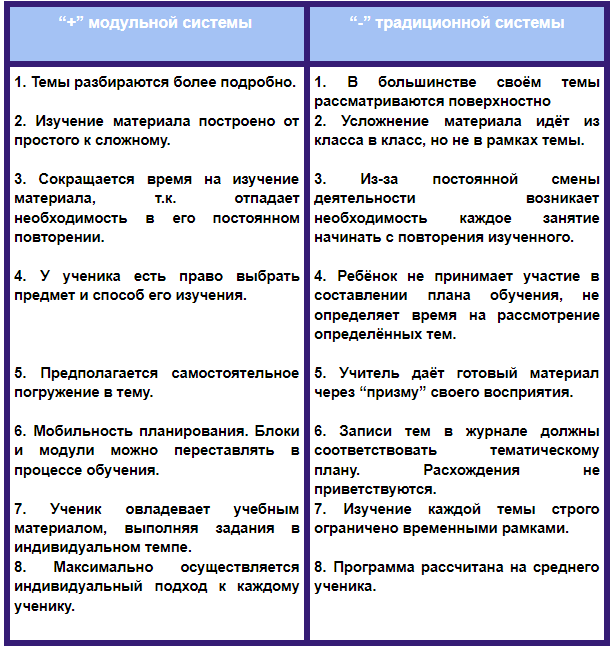

Сравнение модульной и традиционной системы обучения

Главный принцип — самостоятельность

Главный принцип — самостоятельность

90% учебного времени отводится на самостоятельную деятельность учеников, лишь 10% занимает направляющая роль учителя.

Самостоятельность ученика ограничивается только его возможностями и желанием. Задача учителя-наставника в этом случае — оказание помощи в преодолении трудностей, что включает в себя:

— координацию учебной деятельности;

— подсказки, как рациональнее действовать;

— дополнительное разъяснение материала;

— предоставление возможности для практики.

Учитель помогает сориентироваться в информационном пространстве, подсказывает, где найти нужный учебный материал и т. д. Пока ученик самостоятельно “черпает” знания, учитель подбирает наиболее эффективные методы и приемы индивидуальной работы с данным учеником.

Стоит отметить, что перед изучением новой темы ребенку также предлагается тестирующий контроль с целью определения готовности к освоению предстоящей темы. Это может быть тест, творческое задание или устный опрос.

Модульная технология позволяет подбирать задания для детей любого уровня знаний. Своевременная работа с индивидуальными проблемами учеников повышает их мотивацию. Благодаря тому, что учащийся работает максимум времени самостоятельно, он учится планированию своей деятельности, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это дает возможность ему проанализировать свою деятельность, самому определить уровень усвоения знаний, видеть проблемы и находить пути их решения.

Модули оказались не так просты! Попробуйте правильно использовать технологию модульного обучения, чтобы улучшить результаты учеников.

Зачем школе модули, чем они отличаются от уроков и как помогают детям

Выбрать подходящий уровень сложности, двигаться в своем темпе, подходить к стандартным учебным задачам творчески — все это теперь доступно не только ученикам частных школ с индивидуальным подходом. О том, что такое модульная система образования, как она работает и почему лучше мотивирует детей, мы поговорили с ведущим методологом платформы СберКласс Станиславом Янкевичем.

Чем модуль отличается от урока?

Главное отличие урока от модуля в том, что урок длится 40-45 минут, а модуль 3-12 часов. Модуль — гораздо более длительный фрагмент контента, времени и в принципе содержания образования. Система заданий на уроке линейна, и по ней работает весь класс. В то время как в каждом модуле заложено некое пространство заданий, из которых ученик может выбрать те, которые лучше подходят для выбранной им траектории. Таким образом, модульное планирование учебного материала, наряду с использованием платформы СберКласс, позволяет ученикам, двигаясь по разным траекториям, эффективно достигать учебных целей.

Из чего состоят модули на платформе СберКласс?

Каждый модуль состоит из трех характерных компонентов. Первый — это мотивационный блок, вовлекающий ученика в процесс изучения той или иной темы. Мотивационный блок состоит из базовой идеи, проблемного вопроса и мотивирующего задания. Поставить перед учениками проблемный вопрос, например, «Могут ли параллельные линии пересекаться?», — отличный способ стимулировать их любопытство, заставить их заинтересоваться темой, подумать. Мотивирующее задание вовлекает ученика в исследовательский процесс — вместе с учителем и пользуясь методами, которые предлагает СберКласс, он пытается самостоятельно разобраться в конкретно сформулированной проблеме. Помимо мотивационного блока модуль содержит шкалированную учебную цель и систему вариативных заданий для достижения цели на выбранном уровне.

Хорошо бы пример поконкретнее

А вот и пример. Описание модуля «Точка сборки» на платформе СберКласс разделено на три коротких пункта: Учебная цель «Научусь» (Я смогу самостоятельно починить простую мебель), Базовая идея «Пойму» (Предметы вокруг состоят из деталей, соединенных разными способами) и проблемный вопрос «Задумаюсь» (Зачем прибивать гвоздями, если можно просто склеить?). Четвертый пункт («Заинтересуюсь») — это мотивирующее задание, выполнение которого тоже состоит из нескольких частей: «подумай», «пообщайся», «спросите учителя» и «проголосуйте». Ученики смотрят на картинку (в нашем случае это популярная в интернете смешная самоделка — гибкий металлический шланг, выведенный к раковине и укреплённый несколькими деревянными прищепками), сначала размышляют над увиденным (Сколько деталей использовал мастер? Как он их соединил? Для чего ему деревянные бруски?), потом обсуждают картинку с одноклассниками (Кто сколько деталей насчитал? Может ли из этого крана течь вода? Как бы вы сами починили этот кран?), а после этого задают вопросы учителю (Как мастер сделал такую конструкцию? Будет ли она реально работать? Можно было бы сделать по-другому?). Финальная часть мотивирующего задания — сформулированный самим учеником ответ на поставленный в самом начале вопрос: «Зачем прибивать гвоздями, если можно просто склеить?».

Дети замотивированы, что дальше?

Дальше начинается этап планирования траектории прохождения модуля. Как это происходит: дети видят учебную цель на платформе (в нашем случае — умение починить простую мебель) и систему заданий, которые приведут к достижению этой цели. В соответствии со своими предпочтениями (кто-то больше любит работать в группе, кто-то в одиночку, кому-то нравится слушать лекции, а кто-то лучше воспринимает текстовую информацию, кто-то любит сразу приступать к делу, кому-то нужно время подумать) каждый ученик намечает путь, который приведет его к цели. Возможность выбрать свою траекторию и четкое понимание того, зачем ему изучать именно эту тему, делает ребенка более вовлеченным в процесс. Два эти этапа — мотивационный и этап планирования, очень важные, но короткие. Оба можно пройти буквально за один урок. Потому что 80% времени, запланированного на прохождение модуля, уходит на достижение учебной цели.

О чем мы говорим, когда говорим о достижении учебной цели?

На этом этапе ученики выполняют самые разные задания — и самостоятельные, и в группах, и с учителем. Как правило, учитель делит класс на несколько функциональных зон. В одной зоне располагаются те, кто работает в парах, в другой — те, кому проще работать одному на компьютере, в третьей происходит групповая работа. Задания, как и форматы работы, тоже могут быть разными и развивать разные навыки. В каждом модуле мы старались подбирать задания так, чтобы у детей была возможность попробовать себя и в аналитической работе, и развить свои умения работы в команде, и проявить творческие способности. В финале каждого модуля происходит подведение итогов — проработка результатов с учителем и возвращение к базовой идее модуля. В нашем примере — к починке мебели своими руками.

Если совсем коротко — в чем именно заключается эффективность модульной системы?

Первое: каждый ученик может выбрать уровень сложности, самостоятельно определить, насколько глубоко он хочет погружаться в тему. Уровень может быть базовый (целевой), продвинутый или сверхцелевой — это выход на творческий, исследовательский этап, который нужен конечно же не каждому. Ученикам, которым интересна тема, он дает возможность максимально раскрыть свои способности, удовлетворить любопытство и продвинуться в изучении предмета. Как правило, на этом уровне дети объединяются в группы для реализации какого-то проекта, тема которого чаще всего выходит за рамки школьной программы.

Второе: выбор темпа. На обычном школьном уроке или в других платформенных системах достижение учебной цели происходит по сценарию, который предлагает учитель. И все ученики должны работать в одном темпе. В модульной системе все принципиально иначе — в рамках одного модуля, который длится от 3 до 12 часов, ученик может что-то делать быстрее, что-то медленнее, в зависимости от своих желаний и настроения. Главное — дойти до конца и уложиться в установленный в самом начале срок.

Третье: модульная система помогает в развитии когнитивных (к примеру, визуализация информации) и «гибких» навыков (soft skills), таких как умение работать в команде, творческий подход к решению различных задач и способность договариваться.

Модульная система — один из самых эффективных подходов в обучении. Есть множество исследований, которые показали, что потеря вовлеченности чаще всего случается тогда, когда ученик вынужден резко из одной темы переключаться на другую.

Вспомним классическое обучение в школе. Такое, как было у нас с вами. В один день ученики проходят 5-6 дисциплин: математику, русский язык, физику, биологию и т.д.

При этом каждому ребенку требуется различный промежуток времени, чтобы включиться в работу. Кто-то понял тему сразу и уже в первые 20 минут урока тянет руку, а кто-то начал потихоньку разбираться и «созревать» только к концу занятия, но во время наибольшей активности его мозга прозвенел звонок. Ученики впопыхах собирают вещи и бегут на следующий урок с совершенно другой темой изучения. Мозг не успевает быстро переключаться между ними, информация не усваивается, снижается вовлеченность, а значит, эффективность всего процесса обучения начинает стремиться к нулю.

В высших учебных заведениях, конечно, дела обстоят чуть лучше — у студентов времени на изучение предмета чуть больше. Но при этом, опять же, если первой парой поставили математический анализ, не факт, что после него не последует философия.

Модульная система — это кардинально другой подход. Она дает намного больше времени для погружения в предмет. Дисциплине может быть выделен целый месяц, семестр или даже год. Тема рассматривается постепенно, с разных углов и ракурсов так, чтобы каждому было понятно. В рамках модуля, как правило, изучается только 2-3 взаимосвязанных предмета, что позволяет изучить их более качественно.

При обычной системе обучения все полученные знания складируются сначала в оперативную, затем в долгосрочную память в виде винегрета. Далее, контрольные работы или итоговые тесты начинают вызывать у учеников трудности: какую-то информацию удалось извлечь быстро, а часть ответов пришла в голову только после того, как вышли из кабинета и сдали полупустой листок.

Стандарты классических образовательных программ ориентированы на усреднённого ученика. Модульные курсы всегда предполагают индивидуальную траекторию обучения. Например, в занятия можно включить игровые механики, если это поможет лучше усвоить материал.

При модульном подходе исчезает потребность в частых повторениях пройденного материала. Происходит это потому, что знания подаются дозированно, без акцента на время. Учеников ничего не торопит, они познают дисциплину поэтапно, лучше запоминают информацию и легче применяют их на практике.

Модульное обучение может быть представлено в двух вариантах: как погружение в один предмет или как изучение 2-3 взаимосвязанных.

При первом варианте выбирают один предмет и изучают только его. Способы могут быть разные: лекции, практические задания, обсуждения, ситуационные задачи, тесты и прочее. Заниматься по выбранной дисциплине можно от нескольких недель до года — все индивидуально и зависит от способностей каждого ученика и темпа, в котором ему комфортно усваивать знания. Еще этот метод часто называют «методом погружения», ведь у обучающегося появляется возможность изучать предмет настолько глубоко, насколько он сам этого захочет.

Во время обучения по модульному курсу показывается связь этих предметов. Хороший способ это продемонстрировать — изучить одну тему, но с разных сторон. Например, объяснить какое-либо физическое явление, которое мы можем наблюдать, а затем расписать его математическую формулу и объяснить влияние переменных на конечный результат.

Наш опыт работ показывает, что при переходе на модульное обучение, у многих компаний возникает сложность в доставке модулей в нужной последовательности и с необходимыми интервалами.

Дело в том, что не все LMS позволяют создавать модульную траекторию. Поэтому мы работаем с системой Moodle. Курсы в ней удобно делятся на блоки, после которых вы можете создать задания для контроля знаний. Далее система сама анализирует эффективность обучения и вовлеченность каждого пользователя, учитывая именно те критерии, которые вам необходимы.

С нашими кейсами по внедрению Moodle вы можете ознакомиться по ссылке.

Важно: если вы планируете запустить модульное обучение уже через несколько месяцев, позаботиться о создании курса нужно уже сейчас. Это поможет вам заранее выявить, какой функционал потребуется и сформировать четкое техническое задание для исполнителя.

А для тех, кто интересуется темой дистанционного обучения и хочет получать информацию об уникальных предложениях самыми первыми, у нас есть бесплатная рассылка. Чтобы подписаться, оставьте свой электронный адрес в специальном окне внизу сайта, будем вам рады!

Благодарим за внимание, до скорых встреч в наших следующих статьях,

.jpg)

Главный принцип — самостоятельность

Главный принцип — самостоятельность