Обструктивный бронхит у детей что это такое причины

Обструктивный бронхит у детей

Информация в статье является справочной и не может использоваться для самодиагностики и самолечения. Для расшифровки результатов анализов обратитесь к специалисту.

Нет такого человека, который бы ни разу в жизни не переносил бронхит. Им болеют лица любого возраста. У взрослых, если развивается бронхит, то протекает легко и никаких последствий для здоровья не несет.

Тяжелым обструктивным бронхитом заболевают чаще дети. Чем младше ребенок, тем сложнее протекает заболевание. Оно хуже поддается лечению. Иногда оно принимает стремительное течение, которое угрожает жизни малыша.

Обструктивный бронхит, что это

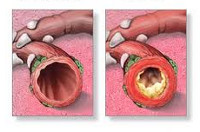

Обструктивный бронхит относят к воспалительным поражениям бронхиального дерева. При нем поражается слизистая оболочки, выстилающей внутреннюю часть бронхов. Отек сужает просвет этих структур. Воспаление при бронхите распространяются на всю толщу бронхиальной стенки. Нарушается функция ресничного эпителия.

Заболевание протекает с явлениями обструкции, которые выражены в нарушении проходимости бронхов. У детей обструктивный бронхит протекает с приступами малопродуктивного кашля, который сопровождается шумным дыханием со свистом.

Для таких пациентов характерен форсированный выдох, частое дыхание и дистанционные хрипы. Обструктивный бронхит у детей развивается в любом возрасте. Чаще других возрастных групп им страдают малыши в возрасте от полугода до 5 лет.

Заболевание чаще регистрируется у детей с аллергией, ослабленным иммунитетом и наличием генетической предрасположенности, частыми и затяжными вирусными респираторными инфекциями. Число случаев обструктивного бронхита у детей неуклонно растет.

Строение и функция бронхов

Бронхи – образования похожие на полые трубки. Их стенка состоит из трех слоев – среднего, внутреннего, наружного. Изнутри они выстланы слизистой оболочкой, которая богато снабжена сосудами. Бронхи разветвляются и образуют бронхиальное дерево. Бронхи проводят воздух в легочную ткань, одновременно его, согревая, увлажняя и очищая.

Причины бронхита

Первичный обструктивный бронхит у детей чаще вызывают вирусы. Поражают бронхиальное дерево следующие возбудители:

Часто манифестации обструктивного бронхита у ребенка предшествует простудное заболевание. Повторно болезнь вызывают другие возбудители персистирующих инфекций, к которым относят:

Часто при повторных случаях активизируется условно-патогенная микрофлора дыхательных путей. Значительную роль в развитии воспаления бронхов у детей играют аллергические реакции. Рецидивам обструктивного бронхита способствует заражение глистами, очаги хронической инфекции (синусит, тонзиллит, кариес). К факторам, провоцирующим развитие обострений, относят:

Важную роль в развитии обструктивного воспаления бронхов у детей имеют пассивное курение, а также раздражение ресничного эпителия пылевыми частицами, химическими средствами.

Патогенез обструктивного бронхита у детей

Патогенез заболевания имеет сложную структуру. При вторжении вируса возникает воспалительная инфильтрация слизистой, выстилающей бронхи. В ее ткани большом количестве мигрируют различные группы лейкоцитов. Выделяются медиаторы воспаления – гистамин, простагландин, цитокины. Развивается отек бронхиальной стенки.

Затем сокращается гладкие мышечные волокна в стенке бронхов, из-за чего развивается бронхоспазм. Бокаловидные клетки активизируют выделение бронхиального секрета. Слизь имеет повышенную вязкость. Возникает расстройство работы реснитчатого эпителия. Формируется мукоцилиарная недостаточность. Нарушается процесс откашливания мокроты.

Просвет дыхательных путей перекрывается бронхиальным секретом. Это создает идеальные условия размножения возбудителя бронхита. Воспалению подвергается подслизистый и мышечный слой бронхов. Включается в процесс перибронхиальная интерстициальная ткань. Легочная ткань в воспалении не задействована.

Классификация и стадии развития обструктивного бронхита у детей

Выделяют три формы обструктивного бронхита – бронхиолит, острый и рецидивирующий. Бронхиолитом часто страдают дети до 2 лет. Их организм так отвечает на внедрение риновируса или респираторно-синцитиальной инфекции. Ему предшествует нетяжелое ОРВИ. При ухудшении состояния развивается дыхательная и сердечная недостаточность. При этой форме появляются характерные влажные мелкопузырчатые хрипы на вдохе и выдохе.

Острая обструкция бронхов чаще формируется у детей в возрасте от трех до пяти лет. Его вызывают с вирус парагриппа и гриппа, аденовирус. Сначала повышается температура до высоких цифр. Появляются другие симптомы ОРВИ. Затем нарастают проявления дыхательной недостаточности. У ребенка затруднено дыхание. В процесс дыхания включаются мышцы шеи и плеч. Возникают на выдохе свистящие хрипы. Выдох затрудняется и удлиняется.

Рецидивирующий бронхит обструктивного типа возникает в любом возрасте. Его вызывают: микоплазма, цитомегаловирус, вируса герпеса, вируса Эпштейна-Барр. Обструкция бронхов нарастает постепенно. Это происходит при нормальной или субфебрильной температуре. Отмечают заложенность носа, насморк и редкое покашливание. Одышка выражена умеренно. Общее состояние почти не страдает. По течению болезни выделяют следующие формы: острую, затяжную, рецидивирующую и непрерывно рецидивирующую.

Симптомы обструктивного бронхита у детей

В начале заболевания в клинической картине преобладают проявления ОРВИ. У детей малышей возможны диспепсические явления. Бронхиальная обструкция часто присоединяться в первые сутки болезни. Бронхит проявляется следующими симптомами:

Обструкция бронхов сохраняется до недели. Затем ее проявления постепенно стихают по мере купирования воспаления в бронхах. У детей до шести месяцев развивается острый бронхиолит. Воспаление в бронхах при нем сопровождается тяжелой дыхательной недостаточностью.

Осложнения обструктивного бронхита у детей

Острый обструктивный бронхит осложняется переходом в непрерывно рецидивирующую форму. Он формируется на фоне вторичной бронхиальной гиперреактивности. Она развивается из-за различных факторов: пассивное курение, недолеченные инфекции, переохлаждение или перегревание, частые контакты с зараженными ОРВИ.

У детей до трехлетнего возраста бронхит осложняется пневмонией. Это связывают с трудностями при эвакуации густой мокроты. Она закрывает просвет, нарушая вентиляция легочного сегмента. При присоединении бактериальной флоры в нем развивается воспаление. Это осложнение возникает редко. Оно бывает только у ослабленных детей.

Диагностика обструктивного бронхита у детей

Для постановки диагноза ребенка осматривает педиатр или пульмонологом. При осмотре врач производит аускультацию (прослушивание грудной клетки фонендоскопом) и перкуссию (выстукивание).

Для диагностики обструктивного бронхита применяют:

Ребенку назначают лабораторные исследования (общий анализ и биохимия крови, уровень С реактивного белка).

Лечение обструктивного бронхита у детей

Лечение детей с бронхитом чаще производят амбулаторно. Показанием к госпитализации считают возраст до года, тяжелое состояние малыша, наличие сопутствующих патологий. Основным лечением считают этиотропную терапию. Она включает противовирусные или антибактериальные препараты.

Патогенетическая терапия включает селективные бронхолитики или ингаляционные глюкокортикостероиды. Их вдыхают через компрессорный небулайзер. В качестве симптоматической терапии назначают следующие средства:

В восстановительном периоде назначают физиотерапию, массаж и дыхательную гимнастику.

Прогноз

Примерно половина детей, перенесших бронхит, склонна к формированию рецидивов в течение года после первого эпизода заболевания. Четверть малышей с рецидивами склонна к формированию бронхиальной астмы. Остальные дети к школьному возрасту избавляются от обструктивного бронхита.

При этом заболевании запрещено заниматься самолечением. Нужно обязательно при появлении симптомов бронхита у ребенка немедленно обратиться к врачу.

Профилактика

К мерам профилактики у детей обструктивного бронхита относят:

Необходима остановка ребенка на диспансерный учет у педиатра, детского пульмонолога.

У малыша еще не развиты основные защитные механизмы. Их организм подвержен быстрому развитию осложнений. При появлении симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Он вставит правильный диагноз и назначит лечение.

Статья предназначена для родителей пациентов с диагнозом, который установлен врачом. Информацию из нее запрещено применять для самодиагностики и использовать как руководство для лечения.

Режим работы на праздники

Видеоколоноскопия в ООО ЛДЦ «Здоровье» «Это не так страшно, как кажется»

Программы комплексного обследования (COVID-19)

В детском отделении ООО ЛДЦ «ЗДОРОВЬЕ» возобновлен прием ДЕТСКОГО ВРАЧА ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

Приглашаем на постоянную работу стоматолога-ортопеда

ФГДС быстро и безболезненно на ультрасовременном оборудовании в ООО ЛДЦ «Здоровье»

Главный врач в «Стоматолог и Я» — открыта вакансия

Годовая программа поддержки зрения ребенка

Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции в ООО ЛДЦ «Здоровье»

Деликатный доктор для маленьких принцесс в ООО ЛДЦ «Здоровье»

Обструктивный бронхит

Обструктивный бронхит – диффузное воспаление бронхов мелкого и среднего калибра, протекающее с резким бронхиальным спазмом и прогрессирующим нарушением легочной вентиляции. Обструктивный бронхит проявляется кашлем с мокротой, экспираторной одышкой, свистящим дыханием, дыхательной недостаточностью. Диагностика обструктивного бронхита основана на аускультативных, рентгенологических данных, результатах исследования функции внешнего дыхания. Терапия обструктивного бронхита включает назначение спазмолитиков, бронходилататоров, муколитиков, антибиотиков, ингаляционных кортикостероидных препаратов, дыхательной гимнастики, массажа.

МКБ-10

Общие сведения

Бронхиты (простые острые, рецидивирующие, хронические, обструктивные) составляют большую группу воспалительных заболеваний бронхов, различную по этиологии, механизмам возникновения и клиническому течению. К обструктивным бронхитам в пульмонологии относят случаи острого и хронического воспаления бронхов, протекающие с синдромом бронхиальной обструкции, возникающей на фоне отека слизистой, гиперсекреции слизи и бронхоспазма. Острые обструктивные бронхиты чаще развиваются у детей раннего возраста, хронические обструктивные бронхиты – у взрослых.

Хронический обструктивный бронхит, наряду с другими заболеваниями, протекающими с прогрессирующей обструкцией дыхательных путей (эмфиземой легких, бронхиальной астмой), принято относить к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В Великобритании и США в группу ХОБЛ также включены муковисцидоз, облитерирующий бронхиолит и бронхоэктатическая болезнь.

Причины

Главными факторами, способствующими развитию хронического обструктивного бронхита, служат курение (пассивное и активное), профессиональные риски (контакт с кремнием, кадмием), загрязненность атмосферного воздуха (главным образом, двуокисью серы), дефицит антипротеаз (альфа1-антитрипсина) и др. В группу риска по развитию хронического обструктивного бронхита входят шахтеры, рабочие строительных специальностей, металлургической и сельскохозяйственной промышленности, железнодорожники, сотрудники офисов, связанные с печатью на лазерных принтерах и др. Хроническим обструктивным бронхитом чаще заболевают мужчины.

Патогенез

Суммация генетической предрасположенности и факторов окружающей среды приводит к развитию воспалительного процесса, в который вовлекаются бронхи мелкого и среднего калибра и перибронхиальная ткань. Это вызывает нарушение движения ресничек мерцательного эпителия, а затем и его метаплазию, утрату клеток реснитчатого типа и увеличение количества бокаловидных клеток. Вслед за морфологической трансформацией слизистой происходит изменение состава бронхиального секрета с развитием мукостаза и блокады мелких бронхов, что приводит к нарушению вентиляционно-перфузионного равновесия.

В секрете бронхов уменьшается содержание неспецифических факторов местного иммунитета, обеспечивающих противовирусную и противомикробную защиту: лактоферина, интерферона и лизоцима. Густой и вязкий бронхиальный секрет со сниженными бактерицидными свойствами является хорошей питательной средой для различных патогенов (вирусов, бактерий, грибков). В патогенезе бронхиальной обструкции существенная роль принадлежит активации холинергических факторов вегетативной нервной системы, вызывающих развитие бронхоспастических реакций.

Симптомы острого обструктивного бронхита

Как правило, острый обструктивный бронхит развивается у детей первых 3-х лет жизни. Заболевание имеет острое начало и протекает с симптомами инфекционного токсикоза и бронхиальной обструкции.

Инфекционно-токсические проявления характеризуются субфебрильной температурой тела, головной болью, диспепсическими расстройствами, слабостью. Ведущими в клинике обструктивного бронхита являются респираторные нарушения. Детей беспокоит сухой или влажный навязчивый кашель, не приносящий облегчения и усиливающийся в ночное время, одышка. Обращает внимание раздувание крыльев носа на вдохе, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры (мышц шеи, плечевого пояса, брюшного пресса), втяжение уступчивых участков грудной клетки при дыхании (межреберных промежутков, яремной ямки, над- и подключичной области). Для обструктивного бронхита типичен удлиненный свистящий выдох и сухие («музыкальные») хрипы, слышимые на расстоянии.

Продолжительность острого обструктивного бронхита – от 7-10 дней до 2-3 недель. В случае повторения эпизодов острого обструктивного бронхита три и более раз в год, говорят о рецидивирующем обструктивном бронхите; при сохранении симптомов на протяжении двух лет устанавливается диагноз хронического обструктивного бронхита.

Симптомы хронического обструктивного бронхита

Основу клинической картины хронического обструктивного бронхита составляют кашель и одышка. При кашле обычно отделяется незначительное количество слизистой мокроты; в периоды обострения количество мокроты увеличивается, а ее характер становится слизисто-гнойным или гнойным. Кашель носит постоянный характер и сопровождается свистящим дыханием. На фоне артериальной гипертензии могут отмечаться эпизоды кровохарканья.

Экспираторная одышка при хроническом обструктивном бронхите обычно присоединяется позже, однако в некоторых случаях заболевание может дебютировать сразу с одышки. Выраженность одышки варьирует в широких пределах: от ощущений нехватки воздуха при нагрузке до выраженной дыхательной недостаточности. Степень одышки зависит от тяжести обструктивного бронхита, наличия обострения, сопутствующей патологии.

Обострение хронического обструктивного бронхита может провоцироваться респираторной инфекцией, экзогенными повреждающими факторами, физической нагрузкой, спонтанным пневмотораксом, аритмией, применением некоторых медикаментов, декомпенсацией сахарного диабета и др. факторами. При этом нарастают признаки дыхательной недостаточности, появляется субфебрилитет, потливость, утомляемость, миалгии.

Объективный статус при хроническом обструктивном бронхите характеризуется удлиненным выдохом, участием дополнительных мышц в дыхании, дистанционными свистящими хрипами, набуханием вен шеи, изменением формы ногтей («часовые стеклышки»). При нарастании гипоксии появляется цианоз.

Тяжесть течения хронического обструктивного бронхита, согласно методическим рекомендациям российского общества пульмонологов, оценивается по показателю ОФВ1 (объему форсированного выдоха в 1 сек.).

Осложнениями хронического обструктивного бронхита являются эмфизема легких, легочное сердце, амилоидоз, дыхательная недостаточность. Для постановки диагноза хронического обструктивного бронхита должны быть исключены другие причины одышки и кашля, прежде всего туберкулез и рак легкого.

Диагностика

В программу обследования лиц с обструктивным бронхитом входят физикальные, лабораторные, рентгенологические, функциональные, эндоскопичесике исследования. Характер физикальных данных зависит от формы и стадии обструктивного бронхита. По мере прогрессирования заболевания ослабевает голосовое дрожание, появляется коробочный перкуторный звук над легкими, уменьшается подвижность легочных краев; аускультативно выявляется жесткое дыхание, свистящие хрипы при форсированном выдохе, при обострении – влажные хрипы. Тональность или количество хрипов изменяются после откашливания.

Рентгенография легких позволяет исключить локальные и диссеминированные поражения легких, обнаружить сопутствующие заболевания. Обычно через 2-3 года течения обструктивного бронхита выявляется усиление бронхиального рисунка, деформация корней легких, эмфизема легких. Лечебно-диагностическая бронхоскопия при обструктивном бронхите позволяет осмотреть слизистую бронхов, осуществить забор мокроты и бронхоальвеолярный лаваж. С целью исключения бронхоэктазов может потребоваться выполнение бронхографии.

Необходимым критерием диагностики обструктивного бронхита является исследование функции внешнего дыхания. Наибольшее значение имеют данные спирометрии (в т. ч. с ингаляционными пробами), пикфлоуметрии, пневмотахометрии. На основании полученных данных определяются наличие, степень и обратимость бронхиальной обструкции, нарушения легочной вентиляции, стадия хронического обструктивного бронхита.

В комплексе лабораторной диагностики исследуются общие анализы крови и мочи, биохимические показатели крови (общий белок и белковые фракции, фибриноген, сиаловые кислоты, билирубин, аминотрансферазы, глюкоза, креатинин и др.). В иммунологических пробах определяется субпопуляционная функциональная способность Т-лимфоцитов, иммуноглобулины, ЦИК. Определение КОС и газового состава крови позволяет объективно оценить степень дыхательной недостаточности при обструктивном бронхите.

Проводится микроскопическое и бактериологическое исследование мокроты и лаважной жидкости, а с целью исключения туберкулеза легких – анализ мокроты методом ПЦР и на КУБ. Обострение хронического обструктивного бронхита следует дифференцировать от бронхоэктатической болезни, бронхиальной астмы, пневмонии, туберкулеза и рака легких, ТЭЛА.

Лечение обструктивного бронхита

При остром обструктивном бронхите назначается покой, обильное питье, увлажнение воздуха, щелочные и лекарственные ингаляции. Назначается этиотропная противовирусная терапия (интерферон, рибавирин и др.). При выраженной бронхообструкции применяются спазмолитические (папаверин, дротаверин) и муколитические (ацетилцистеин, амброксол) средства, бронхолитические ингаляторы (сальбутамол, орципреналин, фенотерола гидробромид). Для облегчения отхождения мокроты проводится перкуторный массаж грудной клетки, вибрационный массаж, массаж мышц спины, дыхательная гимнастика. Антибактериальная терапия назначается только при присоединении вторичной микробной инфекции.

Целью лечения хронического обструктивного бронхита служит замедление прогрессирования заболевания, уменьшение частоты и длительности обострений, улучшение качества жизни. Основу фармакотерапии хронического обструктивного бронхита составляет базисная и симптоматическая терапия. Обязательным требованием является прекращение курения.

Базисная терапия включает применение бронхорасширяющих препаратов: холинолитиков (ипратропия бромид), b2-агонистов (фенотерол, сальбутамол), ксантинов (теофиллин). При отсутствии эффекта от лечения хронического обструктивного бронхита используются кортикостероидные препараты. Для улучшения бронхиальной проходимости применяются муколитические препараты (амброксол, ацетилцистеин, бромгексин). Препараты могут вводиться внутрь, в виде аэрозольных ингаляций, небулайзерной терапии или парентерально.

При наслоении бактериального компонента в периоды обострения хронического обструктивного бронхита назначаются макролиды, фторхинолоны, тетрациклины, b-лактамы, цефалоспорины курсом 7-14 дней. При гиперкапнии и гипоксемии обязательным компонентом лечения обструктивного бронхита является кислородотерапия.

Прогноз и профилактика

Острый обструктивный бронхит хорошо поддаются лечению. У детей с аллергической предрасположенностью обструктивный бронхит может рецидивировать, приводя к развитию астматического бронхита или бронхиальной астмы. Переход обструктивного бронхита в хроническую форму прогностически менее благоприятен.

Адекватная терапия помогает задержать прогрессирование обструктивного синдрома и дыхательной недостаточности. Неблагоприятными факторами, отягощающими прогноз, служат пожилой возраст больных, сопутствующая патология, частые обострения, продолжение курения, плохой ответ на терапию, формирование легочного сердца.

Меры первичной профилактики обструктивного бронхита заключаются в ведении здорового образа жизни, повышении общей сопротивляемости к инфекциям, улучшении условий труда и окружающей среды. Принципы вторичной профилактики обструктивного бронхита предполагают предотвращение и адекватное лечение обострений, позволяющее замедлить прогрессирование заболевания.

Обструктивный бронхит у детей

Заболевания дыхательных путей касаются рано или поздно каждого ребенка. Это не только ОРВИ, но и ларингиты, бронхиты, пневмонии и трахеиты. Бронхиты представляю собой осложнения болезней верхних дыхательных путей. Обструкция – это нарушение проходимости чего-либо, сужение, которое влияет на функционирование органа.

Обструктивный бронхит у детей – болезнь легких, которая проявляется сужением или спазмом бронхов, как результат – накоплением слизи, что негативно влияет на дыхательный процесс, усложняя его.

Обструктивный бронхит бывает острым и хроническим. Это заболевание характерно, в основном, для детей младшего возраста.

Что провоцирует / Причины Обструктивного бронхита у детей:

1. Частые и недолеченные бронхиты

2. Врожденные пороки развития бронхов

3. Гипоксия во время беременности и в процессе родов

Причинами острого обструктивного бронхита у детей часто являются вирусы гриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа третьего типа, вирусно-бактериальныеассоциации, риновирусы. При рецидивирующих обструктивных бронхитам в смывах с бронхов часто обнаруживают микоплазмы, герпесвирусы, хламидии.

В группе риска – дети:

Факторы, которые способствуют развитию заболевания:

Патогенез (что происходит?) во время Обструктивного бронхита у детей:

Анатомически обструктивный бронхит отличается от обычного изменением во всей толще бронха, что вызывает его сужение, отек и нарушение бронхиальной проводимости.

Генетическая склонность плюс влияние факторов окружающей среды приводит к тому, что развивается воспалительный процесс, в который вовлечены мелкие и средние бронхи, а также перибронхиальная ткань. Результат – нарушение движения ресничек мерцательного эпителия, а позже и его метаплазия, утрата клеток реснитчатого типа и увеличение количества бокаловидных клеток. Дальше изменяется состав бронхиального секрета, развивается мукостаз и блокада мелких бронхов, как результат – нарушение вентиляционно-перфузионного равновесия.

Уменьшается содержание неспецифических факторов местного иммунитета в секрете бронхов, а они отвечают за защиту организма от вирусов и микробов. К таким факторам относится интерферон, лактоферин, лизоцим. В вязком и густом бронхиальном секрете снижены бактерицидные свойства, потому в нем развиваются патогенны: бактерии, вирусы, грибки. Важная роль в патогенезе принадлежит активации холинергических факторов вегетативной нервной системы, которые провоцируют бронхоспастические реакции.

Описанные выше механизмы в комплексе вызывают отек слизистой бронхов, гиперсекрецию слизи и спазм гладкой мускулатуры. В сумме это обструктивный бронхит.

Симптомы Обструктивного бронхита у детей:

1. Приступообразный кашель

2. Большое количество вязкой мокроты

3. Тяжелое откашливание мокроты

4. Во время приступа кашля – цианоз губ и пальцев, что говорит о дыхательной недостаточности

5. Вероятна одышка при физических нагрузках, а при тяжелой форме заболевания и в состоянии покоя. Одышка отличается от «сердечной» тем, что ребенок лучше спит на животе, а не стремится спать сидя или стоять, поскольку именно лежа мокрота отходит лучше.

Диагностика Обструктивного бронхита у детей:

Диагностируют обструктивный бронхит у детей по типичным симптомам, но обязательны такие исследования:

Физикальные данные отличаются в зависимости от стадии и формы обструктивного бронхита у ребенка. Когда болезнь прогрессирует, появляется коробочный перкуторный звук над легкими, ослабевает дрожание голоса, уменьшается подвижность легочных краев. Аускультативные методы выявляют свистящие хрипы при форсированном выдохе, жесткое дыхание, а в стадии обострения еще и влажные хрипы. После откашливания меняются количество или тональность хрипов.

Чтобы исключить локальные и диссеминированные поражения легких, применяют рентгенографию. Этот метод позволяет также выявить сопутствующие болезни. Через 2-3 года продолжения заболевания обнаруживают деформацию корней легких, усиление бронхиального рисунка, эмфизему легких.

При диагностировании хронического обструктивного бронхита у детей исследуют функцию внешнего дыхания. Применяют спирометрию, включая ингаляционные пробы, пневмотрахометрию, пикфлоуметрию. С помощью данных, которые получены этими методами, определяют нарушения легочной вентиляции, наличие, степень и обратимость бронхиальной обструкции, стадию хронического обструктивного бронхита.

При обструктивном бронхите с помощью лечебно-диагностической бронхоскопии осматривают слизистую бронхов, делают забор мокроты и бронхоальвеолярный лаваж. Бронхографию применяюь лишь в некоторых случаях – чтобы исключить бронхоэктазы.

Лабораторная диагностика:

Степень дыхательной недостаточности при заболевании обструктивным бронхитом определяют при помощи газового состава крови и КОС. Врачи могут назначить бактериологическое и микроскопическое исследование мокроты и лаважной жидкости. Чтобы дифференцировать заболевание с туберкулезом легких, применяют такие методы как ПЦР и КУБ.

Обострение хронического обструктивного бронхита при диагностике отличают от бронхиальной астмы, бронхоэктатической болезни, туберкулеза, пневмонии, рака легких у детей.

Лечение Обструктивного бронхита у детей:

Если обструктивный бронхит у ребенка возник как осложнение гриппа, понадобится антибиотикотерапия. Но для этого нужно взять мокроту на посев и определить чувствительность возбудителя к антибиотикам. Врачи могут прописать антибиотики в таблеточной форме. Если после 4 суток такого лечения эффекта не обнаруживается, то применяют препараты в виде уколов.

Для защиты дыхательных путей от дисбактериоза, который может еще сильнее навредить малышу, применяют антигрибковые и бифидопреператы. Последние нельзя применять вместе с антибиотиками. Лечение заболевания проводится при помощи муколитиков. Это группа препаратов, которые оказывают разжижающее мокроту и отхаркивающее действие. Не занимайтесь самолечением, ведь не все муколитики подходят детям. Название лекарств и дозировку должен указать лечащий врач.

При сухом приступообразном кашле врачи могут прописать средства, которые влияют на кашлевой центр мозга, например, либексин. Но, если присутствует мокрота, такие средства использовать нельзя.

Иногда применяют бронходилятаторы. Это расширители, например, эуфиллин и бронхолитин. Сегодня применение этих препаратов становится всё менее распространенным по причине множества побочных эффектов, которые они вызывают.

Для лечения хронического обструктивного бронхита принимают антибиотики курсами. Непрерывный их прием очень вреден. На первое место выходят иммунные препараты. Актуально применение иммунных препаратов растительного происхождения. Ребенку делают периодический перкуторный массаж по спинке в позах, которые способствуют лучшему отхождению мокроты.

Нужно обеспечить больному ребенку полноценное, богатое белками и витаминами питание. Делайте с ребенком дыхательную гимнастику.

Профилактика Обструктивного бронхита у детей:

1. Приучайте малыша регулярно мыть руки, особенно зимой и осенью, когда очень распространены вирусные заболевания.

2. На случай, если нет возможности вымыть руки, при ребенке всегда должно быть антибактериальное дезинфицирующее средство. Аптеки и супермаркеты предоставляют широкий выбор таких средств разной ценовой категории.

3. Ограничить контакт ребенка с больными людьми.

4. Избегайте курения возле ребенка и, в особенности, курения в квартире. Даже если в комнате ребенка не чувствуется дым, он может там присутствовать, негативно сказываясь на дыхательной системе вашего сына или дочери.

5. Не водите ребенка в заведения, где курят.

6. Обсудите с вашим педиатром возможности вакцинации. Вакцины от гриппа и пневмонии снизят вероятность бронхита как осложнения данных заболеваний.