Образование на бронхах что это может быть

Опухоли бронхов

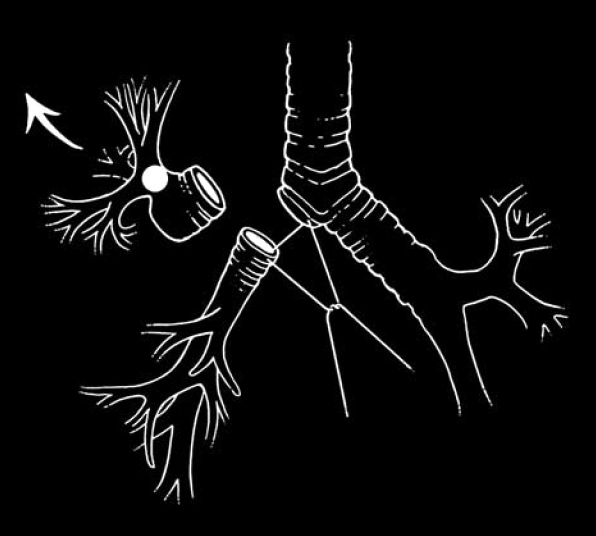

Опухоли бронхов – различные в морфологическом отношении новообразования, растущие в просвет бронха (эндобронхиально) или вдоль его стенки (перибронхиально). Признаками опухоли бронха могут служить: раздражающий кашель, кровохарканье, одышка, свистящее дыхание, рецидивирующие пневмонии. При раке бронха названная симптоматика развивается на фоне общего нарушения самочувствия (слабости, похудания и пр.). В целях диагностики и верификации типа опухоли бронха проводится рентгенография и томография легких, бронхоскопия с эндоскопической биопсией и гистологическим исследованием материала. Удаление опухолей бронхов (с учетом их локализации и гистотипа) может производиться эндоскопически, путем резекции бронха или легкого.

МКБ-10

Общие сведения

Опухоли бронхов – новообразования, различные по происхождению, клеточному составу, характеру роста, течению и прогнозу, исходящие из тканей бронхиального дерева. Прежде всего, все опухоли бронхов подразделяются на доброкачественные и злокачественные. Первая группа новообразований более многочисленна, хотя составляет всего 5-10% от общего числа опухолевых процессов в бронхах. Большая часть опухолей бронхов представлена различными гистологическими вариантами бронхогенного рака. Доброкачественные опухоли легких и бронхов чаще развиваются у лиц молодого возраста (30-40 лет), в одинаковой степени поражают мужчин и женщин; злокачественные новообразования в большинстве случаев выявляются у мужчин старше 50 лет.

Причины

В большинстве случаев опухоли бронхов возникают на фоне хронических воспалительных процессов, токсических воздействий, механических повреждений бронхиального дерева. Известно, что формированию злокачественных опухолей часто предшествуют бронхит курильщика, хронический бронхит другой этиологии, пневмокониозы, туберкулез. Наибольшей канцерогенностью обладает табачный дым, токсические соединения которого способствуют метаплазии бронхиального эпителия, а высокая температура нарушает процессы клеточного деления. Наиболее значимыми факторами являются стаж курения, ежедневная «норма» выкуриваемых сигарет, качество табачных изделий. Не следует забывать, что одинаково опасно как активное, так и пассивное курение.

Наиболее подвержены возникновению опухолей бронхов работники вредных производств, контактирующие с углем, асбестом, мышьяком, хромом, никелем, аэрогенными поллютантами. Отмечена связь некоторых опухолей бронхов с определенными вирусными агентами (например, ассоциация плоскоклеточных папиллом бронхов с вирусом папилломы человека). Папилломы бронхов часто сочетаются с папилломатозом гортани и трахеи.

Классификация

Доброкачественные опухоли могут развиваться из различных элементов бронха, на основании чего выделяют:

Опухоли бронхов следует отличать от эндобронхиальных процессов неопухолевой природы. К последним в пульмонологии относятся инородные тела бронхов, воспалительная гиперплазия бронхов, бациллярный ангиоматоз легкого, амилоидные опухоли, эндометриоз и т. п.

По мере развития доброкачественных опухолей бронхов выделяют фазу бессимптомного течения, начальных клинических проявлений и развернутой клинической картины. С учетом выраженности нарушения бронхиальной проходимости различают стадию частичного стеноза бронха, клапанного стеноза бронха и полной окклюзии бронха. В некоторых случаях доброкачественные опухоли бронхов подвергаются малигнизации и приобретают злокачественное течение (например, малигнизация аденомы бронха с переходом в аденокарциному отмечается у 5–10% больных).

Злокачественные опухоли бронхов (рак бронхов) дифференцируют в зависимости от гистологического типа опухоли (мелкоклеточный, крупноклеточный, плоскоклеточный рак, аденокарцинома, карциносаркома, рак бронхиальных желез, карциноидные опухоли и др.). При этом все формы рака легкого проходят в своем развитии три периода: биологический (от момента зарождения опухоли до появления рентгенологических признаков), доклинический (имеются только рентгенологические признаки опухоли; симптомы отсутствуют) и клинический (выражена клиническая симптоматика). Исчерпывающая классификация стадий рака легкого по TNM-системе представлена в обзоре «Злокачественные опухоли легких».

Симптомы опухолей бронхов

Наиболее яркая клиническая симптоматика развивается при эндобронхиальном росте опухоли, вызывающей нарушение бронхиальной проходимости. На стадии частичного бронхостеноза диаметр просвета бронха практически не изменен, пациента может беспокоить раздражающий кашель с небольшим количеством мокроты, изредка – кровохарканьем. Общее самочувствие не страдает. Рентгенологические признаки опухолевого роста отсутствуют; выявление новообразования возможно только с помощью КТ легких или бронхоскопии.

На стадии клапанного стеноза бронха опухоль уже в значительной мере перекрывает просвет воздухоносных путей. Больного беспокоит постоянный кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, кровохарканье, одышка, свистящее дыхание. Во время выдоха под давлением опухоль может полностью закрывать бронх, в связи с чем на этом этапе возникают признаки нарушения легочной вентиляции, воспалительные изменения. Рентгенологически обнаруживаются сегментарные инфильтраты, опухоль бронхов подтверждается эндоскопически или с помощью линейной томографии.

Полная обтурация бронха опухолью приводит к формированию ателектаза, нагноительных процессов в невентилируемом участке легочной ткани. Клиническая картина соответствует обтурационной пневмонии: лихорадка, кашель с гнойной мокротой, общая слабость, потливость. При аррозии бронхиальных сосудов могут возникать массивные легочные кровотечения.

Карциноидные аденомы бронхов могут продуцировать биологически активные вещества, поэтому при опухолях данного типа нередко развивается карциноидный синдром: бронхоспазм, головокружения, покраснение кожи, чувство жара, аллергические высыпания на коже и т. п.

Опухоли с перибронхиальным ростом, как правило, не вызывают полной обтурации бронха, поэтому симптоматика не выражена. Также малосимптомно и течение периферических опухолей. Обычно клиническая манифестация связана с аррозией сосуда (кровохарканье), сдавлением или прорастанием бронхов (кашель, одышка, повышение температуры и т. д.). При раке бронха, кроме респираторных проявлений, выражены общие нарушения: раковая интоксикация, слабость, кахексия, анемия, болевой синдром.

Диагностика

Беспричинный или длительный надсадный кашель, кровохарканье, одышка, затрудненный выдох и другие признаки неблагополучия со стороны дыхательных путей должны стать поводом для безотлагательного посещения пульмонолога. После оценки аускультативных и других физикальных данных определяется алгоритм диагностического обследования.

Наибольшей ценностью при эндобронхиальных новообразованиях обладает фибробронхоскопия с эндоскопической биопсией. Гистологический анализ биоптата позволяет окончательно определить морфологический тип опухоли. Бронхоскопия может быть информативна и при периферических опухолях – в этом случае эндоскопист фиксирует косвенные признаки опухолевого роста (сужение и деформацию контуров бронха за счет внешнего сдавления, изменение угла отхождения бронхиальных ветвей и пр.). При такой локализации также возможна трансбронхиальная биопсия опухоли. С целью оценки степени нарушения проходимости бронхов выполняется спирометрия.

В плане дифференциальной диагностики наиболее важным представляется разграничение доброкачественных и злокачественных опухолей бронхов. Определение гистотипа, локализации и степени распространенности опухоли бронха позволяет грамотно спланировать последующее лечение.

Лечение опухолей бронхов

Доброкачественные опухоли бронхов с внутрипросветным ростом могут быть удалены различными путями. Так, при одиночных полипах на узкой ножке в качестве метода выбора может рассматриваться эндоскопическое удаление полипа через бронхоскоп с коагуляцией ложа. В остальных случаях, как правило, производится торакотомия с бронхотомией и удалением опухоли, окончатая или циркулярная резекция бронха; а при наличии необратимых изменений в легком (бронхоэктазов, пневмосклероза) – различные виды резекции. Перибронхиальные и периферические доброкачественные опухоли, как правило, удаляются в процессе краевой или сегментарной резекция легкого, лобэктомии.

Совсем иной подход используется в отношении злокачественных опухолей бронхов. Исходя из требований радикальности, объем резекции увеличивается до лобэктомии и даже расширенной пневмонэктомии. Эндобронхиальное удаление (лазерная деструкция, криодеструкция, радиочастотная или аргоноплазменная коагуляция, ФДТ), как альтернатива хирургической операции, применяется лишь на стадии TisN0M0 или при функциональной неоперабельности пациента в крупных центрах торакальной хирургии, где имеется соответствующее техническое оснащение и опыт. Хирургическое лечение рака бронхов дополняется химиотерапией или лучевой терапией; в запущенных случаях эти методы служат единственно возможным способом продления жизни пациента.

Прогноз

После удаления доброкачественные опухоли бронхов могут рецидивировать, особенно в случае продолжающегося воздействия причинно значимых факторов. Эндобронхиальное удаление опухоли может осложниться рубцовым стенозом бронха. Отказ от лечения чреват возникновением жизнеугрожающего кровотечения, развитием необратимых изменений легочной ткани, озлокачествлением опухоли бронха. Прогноз злокачественных опухолей бронхов зависит от стадии онкопроцесса, радикальности проведенного лечения, гистологической формы рака, наличия метастазов на момент установления диагноза.

Образование на бронхах что это может быть

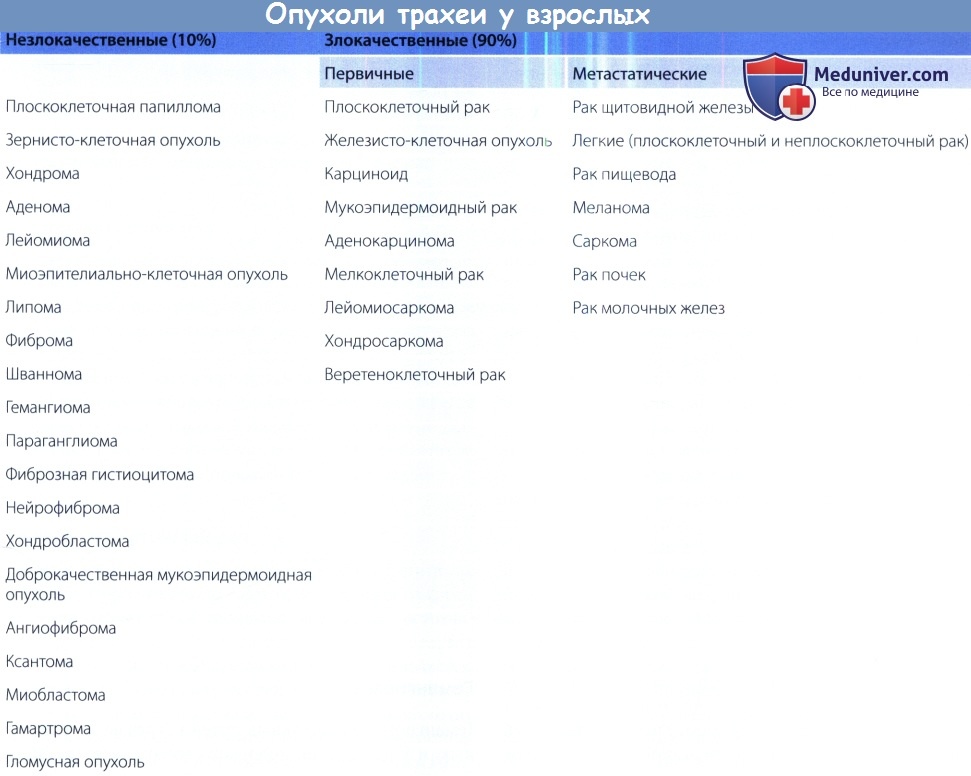

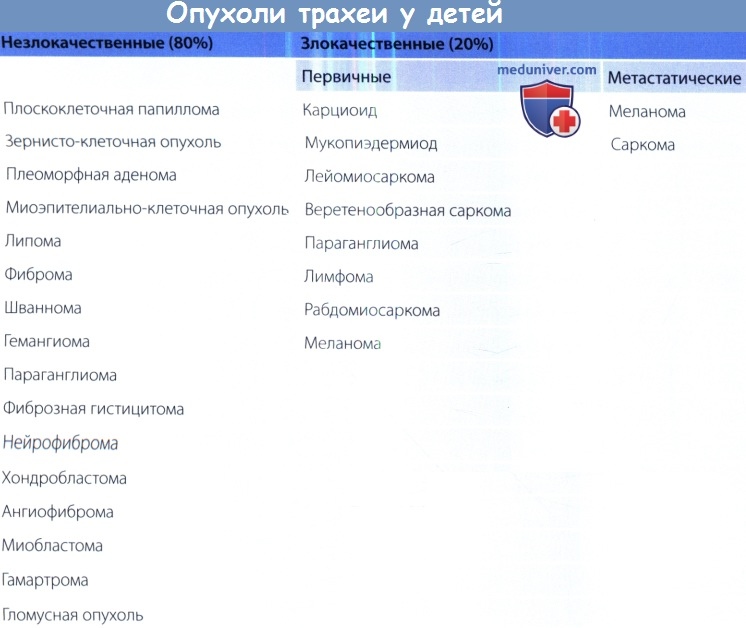

Новообразования трахеобронхиального дерева встречаются относительно редко и составляют лишь 2% от всех злокачественных новообразований дыхательной системы. Показатель общей заболеваемости составляет один случай на 1 миллион человек, причем в бронхах опухоли наблюдаются в 400 раз чаще, чем в трахее. Несмотря на то что у взрослых 90% новообразований трахеи являются злокачественными, у детей большинство таких опухолей доброкачественные.

На момент выявления опухоли характеризуются неспецифической симптоматикой, которая может включать в себя стридор, хрипы, «дебют астмы в зрелом возрасте», гемофтиз и рецидивирующую пневмонию. Из-за редкости таких опухолей и наличия неспецифических клинических симптомов диагноз новообразования трахеи и бронхов часто ставят не сразу. Таким образом, ключевую роль в обследовании пациентов с подозрением на поражение дыхательных путей играют методы лучевой диагностики органов грудной клетки.

а) Анатомические особенности. Трахеобронхиальное дерево состоит из трубчатых структур различных размеров, по которым движется воздух и секрет желез. Крупные дыхательные пути включают в себя трахею и бронхи, а небольшие дыхательные пути-бронхиолы, терминальные бронхиолы, респираторные бронхиолы и альвеолярные протоки. Трахея начинается на уровне шестого шейного позвонка (Сб) и заканчивается бифуркацией, которая обычно расположена на уровне четвертого и пятого грудных позвонков (Т4-Т5). От трахеи отходят левый и правый главные бронхи.

Дыхательные пути может поражать множество разнообразных заболеваний, в том числе многие злокачественные и доброкачественные новообразования. Несмотря на то что опухоли могут возникать в любом отделе трахеобронхиального дерева, некоторые новообразования характеризуются наличием преимущественной локализации. Так, плоскоклеточный рак чаще формируется на задней стенке нижних 2/3 трахеи, а аденоидно-кистозная карцинома чаще поражает нижние отделы трахеи и главные бронхи. В то же время мукоэпидермоидная карцинома и карциноидные опухоли, как правило, развиваются вдыхательных путях, расположенных дистальнее бифуркации трахеи.

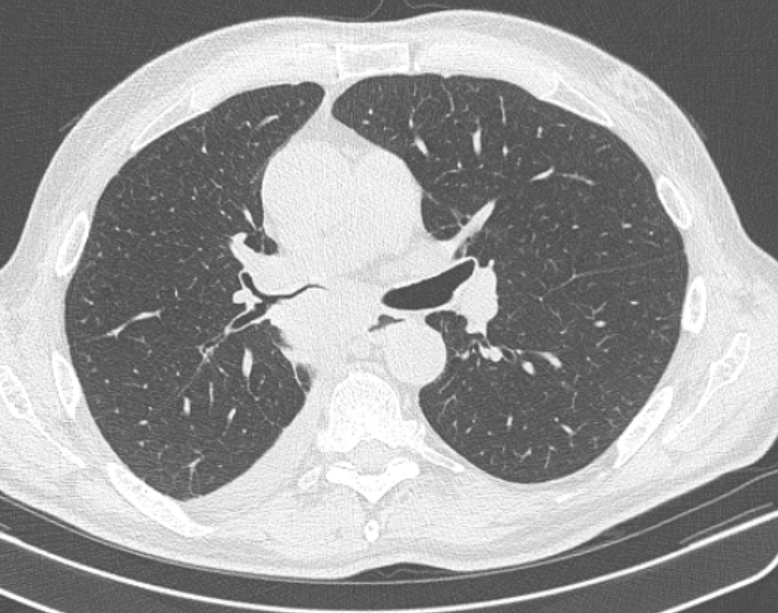

б) Особенности лучевой диагностики. Во многих случаях рентгенография органов грудной клетки является первым методом диагностики пациентов с симптомами поражения дыхательной системы. Поэтому для выявления патологических изменений необходима тщательная оценка состояния трахеи и проксимальных бронхов. При рентгенографии органов грудной клетки может быть идентифицировано только 18-28% от всех опухолей трахеи. Наиболее распространенными находками при исследовании являются затемнения в проекции трахеи или бронхов с дольчатым или округлым контуром, которые окружены оставшимся в просвете органа воздухом. Также может выявляться коллапс одной или нескольких долей легкого либо всего легкого. Помимо этого, вследствие наличия в просвете бронхов объемного образования может формироваться клапанный механизм нарушения бронхиальной проводимости, который приводит к гиперинфляции легкого и возникновению «воздушных ловушек». У пациентов могут наблюдаться рецидивирующие или неразрешающиеся пневмонии.

Также в условиях хронической бронхиальной обструкции, вызванной медленно растущими злокачественными или доброкачественными новообразованиями дыхательных путей, могут формироваться бронхоэктазы.

КТ представляет собой метод выбора для изучения новообразований трахеи и бронхов, поскольку позволяет выявить опухоль, определить ее характеристики, провести ее стадирование и спланировать хирургическое вмешательство. Другими преимуществами КТ являются широкая доступность метода и быстрота сканирования, поскольку изображение дыхательных путей может быть получено за считанные секунды. В клинической практике в основном изучают изображения в аксиальной плоскости, хотя использование 2D мультипланарной реконструкции (MPR) и BD-реконструкции позволяет дополнить полученную информацию. К наиболее частым признакам опухолей трахеи и бронхов, выявляемым при КТ, относят наличие в просвете узелков или объемных образований, а также утолщение стенок дыхательных путей. Злокачественные новообразования характеризуются склонностью к распространению за пределы дыхательных путей и инвазии средостения, в то время как доброкачественные опухоли могут расти в просвете дыхательных путей и иметь четкий контур. В большинстве случаев для постановки диагноза требуется выполнение биопсии.

В последнее время возрастает роль ПЭТ/КТ, как гибридного метода диагностики целого ряда новообразований. Было показано, что сочетание позитронно-эмиссионной томографии с использованием фтор-18-фтордезоксиглюкозы (ФДГ) и КТ по возможностям выявления метастазов превосходит такие методы, как КТ или МРТ. Данный метод позволяет осуществлять рестадирование опухолей, а кроме того, под его контролем возможно выполнять биопсию. Уровень поглощения ФДГ опухолями трахеи и бронхов зависит от их гистологического типа. Так, плоскоклеточный рак интенсивно накапливает ФДГ тогда как уровень поглощения ФДГ другими злокачественными новообразованиями, например аденоидно-кистозной карциномой и мукоэпидермоидной карциномой, вариабелен. Карциноид, как правило, поглощает ФДГ слабо либо не поглощает вообще, что потенциально может привести к ошибкам интерпретации результатов ПЭТ/КТ органов грудной клетки.

С появлением в КТ режима MPR преимущества МРТ перестали быть столь значительными. В то же время большая длительность сканирования при МРТ может затруднять обследование лиц с симптомами поражения дыхательной системы. Вероятно, оптимальной тактикой использования МРТ в настоящее время станет динамическое наблюдение детей и молодых лиц, что позволит снизить кумулятивную дозу облучения.

в) Злокачественные новообразования. К наиболее распространенным злокачественным новообразованиям дыхательных путей относят плоскоклеточный рак, аденоидно-кистозную карциному, мукоэпидермоидную карциному и карциноидные опухоли. Другие злокачественные опухоли, например различные первичные саркомы и лимфома, также могут поражать дыхательные пути, однако встречаются намного реже. Развитие плоскоклеточного рака тесно связано с курением. При этом почти у 40% пациентов с данным новообразованием возникают синхронные или метахронные злокачественные опухоли головы/шеи или легких. Крометого, у 1/3 пациентов на момент постановки диагноза выявляются лимфаденопатия средостения или метастазы в легких. При КТ наиболее распространенным проявлением плоскоклеточного рака является полиповидное объемное образование в просвете дыхательных путей, характеристики контура которого могут сильно варьироваться. Так, контур образования может быть ровным, дольчатым или неровным.

В то же время плоскоклеточный рак может выглядеть как участок неравномерного утолщения стенки дыхательных путей.

В отличие от плоскоклеточного рака развитие аденоидно-кистозной карциномы с курением не связано. Данная опухоль возникает в мелких слюнных железах, расположенных в подслизистом слое. К моменту выявления примерно у 10% пациентов в патологический процесс вовлечены и регионарные лимфатические узлы. При КТ опухоли могут проявляться как отдельные мягкотканные объемные образования в просвете дыхательных путей либо как участки диффузного или циркулярного утолщения их стенок.

На долю мукоэпидермоидной карциномы приходится 0,1-0,2% от всех новообразований легких. На момент выявления в 10% случаев обнаруживаются метастазы. При КТ большинство опухолей проявляются как мягкотканные узелки в просвете дыхательных путей, более или менее гетерогенно накапливающие контрастное вещество. Таким образом, при КТ данные новообразования могут быть неотличимы от карциноидных опухолей. Сообщается, что до 50% мукоэпидермоидных карцином содержат точечные кальцификаты.

Наиболее распространенными эндобронхиальными новообразованиями у лиц молодого возраста являются карциноидные опухоли. Они представляют собой нейроэндокринные злокачественные новообразования, которые по митотической активности делят на типичные (высокодифференцированные) и атипичные (умереннодифференцированные). При КТ в просвете дыхательных путей чаще всего выявляют мягкотканное объемное образование с ровным или дольчатым контуром. Типичные карциноидные опухоли, как правило, имеют центральную локализацию: в главных, долевых или сегментарных бронхах. При этом атипичные карциноиды чаще развиваются в периферических отделах легких. Карциноидные опухоли могут интенсивно накапливать контрастное вещество. Кальцификаты в структуре данных опухолей описаны в 20% случаев. В целом, уровень поглощения ФДГ карциноидами ниже, чем другими злокачественными новообразованиями дыхательных путей. Так, карциноидные опухоли могут вообще не накапливать ФДГ, либо уровень поглощения ими ФДГ будет ниже, чем структурами средостения.

В дыхательных путях чаще встречаются не первичные новообразования, а метастазы, которые могут формироваться в результате непосредственной инвазии или гематогенного распространения. К опухолям, которые часто распространяются непосредственно на дыхательные пути, относят первичные злокачественные новообразования гортани, щитовидной железы, легких, средостения и пищевода. Гематогенное распространение более характерно для меланомы, саркомы, колоректального рака, рака молочных желез и легких. Непосредственная инвазия трахеи проявляется формированием объемного образования в дыхательных путях или участка утолщения их стенки. Также может выявляться деструкция хрящей трахеи или бронхов. Лучевые признаки гематогенных метастазов обычно соответствуют таковым при первичных злокачественных опухолях. Например, такие сосудистые опухоли, как меланома и почечно-клеточная карцинома, могут интенсивно накапливать контрастное вещество.

г) Доброкачественные новообразования. К наиболее распространенным доброкачественным опухолям дыхательных путей относят плоскоклеточную папиллому, ларинготрахеальный папилломатоз, гамартому, липому и гемангиому. Плоскоклеточная папиллома представляет собой наиболее часто встречающуюся доброкачественную опухоль трахеобронхиального дерева. Она состоит из фиброваскулярной стромы, окруженной многослойным плоским эпителием.

Гамартома представляет собой доброкачественное новообразование, состоящее из хрящевой, жировой, костной, соединительной тканей и гладкомышечных клеток. В 1,4-3% случаев опухоль расположена эндобронхиально. Локализация в трахее менее распространена. По сравнению с паренхиматозными гамартомы дыхательных путей обычно содержат меньше жира и больше хрящевых компонентов. Чаще всего гамартомы дыхательных путей выглядят как экзофитные полиповидные или на широком основании объемные образования с ровным контуром. Поставить диагноз позволяет выявление при КТ жира и кальцификатов в структуре опухоли. В некоторых случаях облегчить постановку диагноза позволяет МРТ, при которой для жировых включений характерен гиперинтенсивный сигнал на Т1-и Т2-взвешенных изображениях.

Гемангиома трахеи представляет собой доброкачественное новообразование мезенхимального происхождения, которое чаще всего встречается у детей. Более того, у детей капиллярная гемангиома является наиболее распространенной опухолью, расположенной ниже голосовой щели. При КТ гемангиомы выглядят как мягкотканные объемные образования с четким контуром, расположенные на задней или заднелатеральной стенке верхних отделов трахеи. Поражение дистальных дыхательных путей наблюдается значительно реже.

и) Особенности лечения. В общем, методом выбора для лечения большинства новообразований трахеи и бронхов является резекция. К наиболее распространенным типам резекции относят трахеальную, ларинготрахеальную и бифуркационную. Резекция может быть выполнена и в случае инвазии дыхательных путей первичным злокачественным новообразованием легких или щитовидной железы, если при предоперационной оценке выяснится, что для реконструкции останется достаточное количество ткани. При невозможности получения адекватного расстояния между краями раны рекомендовано проводить адъювантную лучевую терапию. Первичные новообразования дыхательных путей могут быть признаны нерезектабельными в случае местно-распространенной формы опухоли, при наличии метастазов или сопутствующих заболеваний. Удаление новообразований, расположенных в просвете дыхательных путей, может выполняться и при бронхоскопии. Для этой цели также могут быть использованы лазерная вапоризация, фотодинамическая терапия, криотерапия и эндобронхиальная брахитерапия. В случае опухолей, вызывающих непроходимость дыхательных путей, могут применяться стентирование, лучевая терапия или их сочетание.

к) Список литературы:

1. Wu CC et al: Tracheal and airway neoplasms. Semin Roentgenol. 48(4):354-64, 2013

2. Honings J et al: Clinical aspects and treatment of primary tracheal malignancies. Acta Otolaryngol. 130(7):763-72, 2010

3. Laroia AT et al: Modern imaging of the tracheo-bronchial tree. World J Radiol. 2(7):237-48, 2010

4. Park CM et al: Tumors in the tracheobronchial tree: CT and FDG PET features. Radiographics. 29(1):55-71, 2009

5. Koletsis EN et al: Tumoral and non-tumoral trachea stenoses: evaluation with three-dimensional CT and virtual bronchoscopy. J Cardiothorac Surg. 2:18, 2007

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 1.2.2019

Рак легких

Рак легкого – это злокачественная опухоль, источником которой являются клетки бронхиального и альвеолярного эпителия. Это опасное заболевание характеризуется неконтролируемым ростом клеток в тканях лёгкого, склонностью к метастазированию. При отсутствии лечения опухолевый процесс может распространиться за пределы легкого в близлежащие или отдаленные органы. В зависимости от характеристик опухолеобразующих клеток, основными типами рака легких являются мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) и немелкоклеточный рак лёгкого (НМРЛ).

По данным ВОЗ эта болезнь занимает одну из лидирующих позиций неинфекционных заболеваний, ставших причиной смерти до 70 лет.

Классификация

По месту первичного очага классифицируют виды опухоли легкого.

Центральный рак локализирован в проксимальных (центральных) отделах бронхиального дерева. Первые признаки рака легких (симптомы), которые должны насторожить, в этом случае выражены ярко:

Фото 1 — Центральный рак правого нижнедолевого бронха (1) с обтурацией и метастазами (2) в бифуркационные лимфатические узлы

Периферический рак постепенно сформировывается в боковых отделах легких, медленно прорастая и ничем себя не обнаруживая. Данная опухоль легкого симптомы долгое время может не давать, они появляются при значительном местном распространении, вовлечении соседних органов и структур, прорастания бронхов. Диагностика рака легких этого типа локализации чаще всего возможна при профилактическом обследовании (рентгенографии или компьютерной томографии).

Фото 2 — Периферический рак (1) верхней доли правого легкого

Причины

Причиной рака легких, в подавляющем большинстве случаев (до 85%), становится долгосрочное табакокурение. В 10-15-процентной вероятностью заболевание проявляется у людей, которые не имеют этой вредной привычки. В этом случае можно отметить сочетание генетических факторов и воздействие радона, асбеста, вторичного табачного дыма или других форм загрязнения воздуха.

Диагностика

Онкология легких обычно выявляется при рентгенографическом исследовании грудной клетки и компьютерно-томографическом сканировании (КТ). Диагноз подтверждается биопсией, которая обычно выполняется при трахеобронхоскопии или под КТ контролем.

Профилактика

Профилактикой рака легкого является снижение влияния факторов риска:

Лечение

Лечение онкологии легких и отдаленные результаты зависят от типа рака, степени распространения (стадии), а также общего состояния здоровья человека. При немелкоклеточном раке легкого применяют:

Для мелкоклеточного рака легкого характерна лучшая чувствительность к медикаментозной и лучевой терапии.

Хирургический метод лечения рака легкого

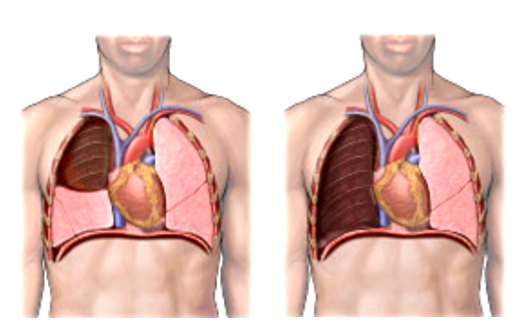

— основной радикальный способ при 1-3 стадии болезни. Операции, выполняемые при данном заболевании классифицируются:

Фото 3 — Лобэктомия

Фото 4 — Пневмонэктомия

При лечении местнораспространенного злокачественного образования с переходом на главный бронх и лёгочную артерию, в тех случаях, где раньше единственным вариантом оперативного лечения являлась пневмонэктомия, сейчас возможно выполнение органосохранных операций. В этом случае иссекается пораженный участок главного бронха с последующим восстановлением непрерывности (бронхопластические и ангиопластические лобэктомии)

Фото 5 — Схема верхней бронхопластической лобэктомии

Лучевая терапия рака лёгкого

На сегодняшний день активное внедрение получают такие современные методы радиотерапии, как IMRT (радиационная терапия с возможностью изменения дозы излучения), 3Д конформная лучевая терапия (трехмерное компьютерное планирование избирательного облучения) стереотаксическая (точно сфокусированная) лучевая терапия. В проведении этих манипуляций, помимо онкологов, участвуют медицинские физики, врачи-радиологи, физики-дозиметристы и др. специалисты.

Химиотерапия

Планирование курса лечения немелкоклеточного рака лёгкого включает в себя использование фармакологических средств. Применяется в целях профилактики: адъювантная (вспомогательная), послеоперационная химиотерапия при 2-3 стадии заболевания и в терапевтическом курсе.

В зависимости от гистологического типа опухоли, стадии заболевания и предполагаемой чувствительности к воздействию, разработаны различные схемы применения химиопрепаратов.

Таргетная терапия (англ. target – мишень, цель)

Отдельный вид фармакологического лечения, заключающийся в назначении препаратов-ингибиторов, действующих только на опухолевые клетки, в которых выделены различные нарушения, задерживающих или даже блокирующих дальнейший рост.

Существуют таргетные препараты, для назначения которых не требуется выявление каких-либо нарушений в опухолевых клетках. К ним относятся бевацизумаб (ингибитор VEGF), ниволюмаб и пембролизумаб (анти PDL1 антитела).

Прогноз жизни

Прогноз онкологии легких при НМРЛ включает симптоматику, размер опухоли (> 3 см), неплоскоклеточный гистологический вариант, степень распространения (стадию), метастазирование в лимфаузлы и сосудистую инвазию. Неоперабельность заболевания, выраженная клиника и потеря веса более, чем на 10% — дают более низкие результаты. Прогностические факторы при мелкоклеточном раке легкого включают в себя статус состояния, пол, стадию заболевания и вовлеченность центральной нервной системы или печени во время диагностики.

Для немелкоклеточного рака легкого прогноз жизни, при полной хирургической резекции стадии IA (ранняя стадия заболевания) — 70% пятилетняя выживаемость.