Обоснование того что проект направлен на развитие новой для научного коллектива тематики

Научно-техническое описание и обоснование проекта

Рекомендуемая структура раздела №3 бизнес-плана (ТЭО)

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Материалы данного раздела бизнес-плана передаются экспертам для проведения научно-технической экспертизы проекта

(оценка научной обоснованности и технической реализуемости проекта)

Тип проекта (в случае необходимости, можно отметить два пункта):

(1) Создание производства

(2) Расширение / Модернизация производства

(4) НИОКР с целью создания производства

(5) НИОКР по заказу производства

(6) НИОКР – разработка ключевой* технологии

Научно-техническая цель проекта (1-2 предложения):

1.3. Основные задачи проекта

Научно-технические задачи этапа НИР (если применимо к проекту):

Научно-технические задачи этапа ОКР (инженерные, конструкторские, технологические) (если применимо к проекту):

Научно-технические задачи производства (инженерные, конструкторские, технологические) (если применимо к проекту):

1.4. Краткая аннотация научно-технической части проекта (0.5 стр.) на русском и английском языках

1.5. Ключевые слова (на русском и английском языках)

Приводится ключевые слова, описывающие основное содержание научно-технических и технологических работ по проекту

2. Описание и обоснование научно-технической части проекта

если планируется проведение НИР, ОКР (в т..ч. разработка промышленной технологии), рекомендуется разбить каждый пункт на соответствующие подпункты

Указывается, достижению каких народнохозяйственных и отраслевых целей будет способствовать реализация проекта. Приводятся доводы в пользу целесообразности планируемой научно-технической части осуществления предлагаемого проекта.

Качественное описание целей обязательно сопровождается необходимыми количественными характеристиками

2.2. Взаимосвязь исследований и разработок

|

2.3.Ключевые научно-технические и технологические проблемы, связанные с тематикой проекта.

2.4.Описание и обоснование научно-технических, технологических принципов, методов и подходов реализации проекта (подробно для проектов, где предполагается НИОКР).

Конкретизовать основное содержание работ. Показать соответствие содержания работ целям проекта.

Если идет речь о создание новой технологии или продукции, показать, насколько реализуемо предлагаемое решение, каким образом будет создаваться новая технология и продукция.

Описываются фундаментальные научно-технические принципы, лежащие в основе проекта. Дается описание и обоснование предлагаемых методик и подходов, с указанием их оригинальности и новизны, актуальности.

Следует показать, за счет каких технических (технологических) приемов создаются предпосылки создания продукции или улучшения ее функциональных, потребительских, стоимостных и других показателей, которые обеспечивают ее конкурентоспособность.

При необходимости, следует детализировать изложенное рисунками, схемами, диаграммами, фотографиями и т. п. – которые выносятся в Приложение и на них дается ссылка в основном тексте.

2.5.Современное состояние исследований и разработок в области реализации проекта. Существующие альтернативные решения и подходы.

Дается информация о сходных работах, ведущихся российскими и зарубежными организациями, с приведением конкретных сведений и ссылок на источники.

Делаются выводы о современных тенденциях развития данной области науки и техники, о соответствии им предлагаемого проекта, а также о месте последнего в спектре приоритетных направлений.

Приводится информация об альтернативных вариантах решения поставленных задач и сравнение их достоинств и недостатков с предложенными в проекте.

2.6. Опыт авторов по использованию предлагаемых методов в предшествующих работах (не более 3 стр.).

Приводятся доводы научной новизны, актуальности, конкурентоспособности подходов разработчиков проекта к решению поставленной задачи.

Сообщаются сведения об имеющемся у заявителей научном, технологическом заделе. Кратко описываются результаты реализации предшествующих или аналогичных проектов.

При наличии действующих прототипов, опытных образцов и т. п. дать их краткое описание и приложить протоколы их испытани и описание соответствующих методик.

Описать преимущества предложенных в проекте решений по сравнению с другими известными подходами (в частности, описанными в п.2.5.).

2.7.Ожидаемые важнейшие научно-технические и технологические результаты проекта (результаты и форма, в которой они будут представлены для экспертизы на промежуточных этапах и к моменту завершения проекта) (не более 1-2 стр.)

Указывается, что именно будет являться объектом реализации сторонним покупателям и заказчикам по итогам выполнения проекта:

«ноу-хау», патент, конструкторская и иная документация; технология, технологический комплекс (оборудование) или его отдельные составляющие; продукция производства, готовые изделия;

программные продукты; сервисные и иные услуги и т. д.

2.8. Ссылки на использованные источники (включая гиперссылки на on—line источники) – должны соответствовать номерам ссылок, расставленным по тексту.

2.9. Эксперты в области тематики проекта

Предложите кандидатуры потенциальных авторитетных экспертов по научно-технической и производственно-технологической части проекта, неаффилированных с командой проекта. Корпорация не гарантирует привлечения к экспертизе проекта предложенных вами кандидатур!

Ф. И.О., название организации. По возможности, тел., e-mail

3. Описание конечного продукта и технологий, характеристики и требования, сравнение с аналогами

3.1. Описание продукта проекта (по возможности, с учетом ожиданий потребителей) (не более 1 стр.)

3.2. Краткое описание ближайших аналогов продукта (с указанием производителя) (не более 1 стр.)

3.3. Заполните таблицу показателей продукции (проекта и аналогов):

4.1. Научная проблема, на решение которой направлен проект

Форма 4а. Содержание научно-исследовательского проекта

Одно из перспективных направлений современных клинико-психологических исследований состоит в изучении дисфункций когнитивной деятельности лиц с аффективными расстройствами, возникающих под воздействием моделируемой стрессогенной нагрузки (Петрукович и др., 2002; Зотов, 2006; Lau et al., 2004; Scher et al., 2005; Williams et al., 2005).

Установлено, что если в стабильном эмоциональном состоянии лица, предрасположенные к развитию депрессии, существенно не отличаются от здоровых индивидов, то в моделируемых условиях воздействия эмоционального стресса они обнаруживают активацию негативных установок и снижение способности к решению проблем (Lau et al., 2004; Scher et al., 2005).

Показано, что возникающие под действием стрессорной нагрузки изменения в поведении и установках пациентов опосредуются нарушениями регуляторных функций когнитивной деятельности — процессов восприятия, памяти, мышления. В частности лица с высоким риском развития аффективных расстройств обнаруживают склонность к непроизвольной фиксации внимания на эмоционально негативной информации и трудности отвлечения от нее (Зотов, 2006; Becker et al., 1999).

Для них характерна тенденция к негативным интерпретациям стимулов с амбивалентным значением (Mathews, Richards, Eysenck, 1989).

Установлено, что у лиц с аффективными расстройствами в состояниях сниженного настроения отмечаются трудности произвольной актуализации воспоминаний о позитивных событиях в жизни (Williams, 2005), а также снижение способности к произвольному контролю эмоционально негативных репрезентаций в оперативной памяти (Joormann, Tran, 2009).

В ряде исследований было показано, что отмеченные когнитивные изменения играют ключевую роль в хронизации аффективных расстройств. Само переживание острого депрессивного эпизода вызывает ряд изменений на нейрокогнитивном уровне, которые делают индивида более уязвимым к последующим эпизодам депрессии (Post, 1992, Зотов, 2006).

4.2. В чем конкретно состоит актуальность проблемы для данной отрасли знаний

Наши исследования, а также работы других авторов свидетельствуют, что возникающие под воздействием средовых стрессоров нарушения регуляторных компонентов когнитивной деятельности играют ключевую роль в механизмах развития аффективных расстройств (Петрукович и др., 2002; Зотов, 2006, Зотов, Дмитриева, Долбеева, 2010; Mogg, Bradley, 2005; Gotlib, Joormann, 2010).

У психологически уязвимых лиц воздействие факторов стресса вызывает временное снижение способности к произвольной когнитивной деятельности. Восприятие становится фрагментарным, внимание индивида «захватывается» исключительно негативными аспектами ситуации (феномен «туннельного зрения»), нарушается избирательное протекание процессов памяти, развивается процесс руминации, характеризующийся неспособностью человека отвлечься от негативных мыслей и переживаний. Данные изменения искажают нормальное протекание процессов психического отражения и субъективной оценки ситуации, что приводит к нарастанию кризисных переживаний, повышению вероятности рецидивов и дезадаптивных поведенческих реакций (Зотов, 2009).

Системное исследование основных проявлений когнитивных дисфункций при аффективных расстройствах, анализ нейрофизиологических и психологических механизмов, лежащих в их основе, открывают значительные перспективы для понимания закономерностей взаимодействия когнитивных и аффективных процессов в норме и патологии, нейрокогнитивных детерминант повышенной уязвимости индивида к воздействию факторов эмоционального стресса, когнитивных механизмов формирования аффективных расстройств. Наряду с этим, исследование проблемы когнитивных дисфункций позволит разработать новые подходы и методы ранней диагностики аффективных расстройств, а также новые формы и методы эффективных психокоррекционных воздействий.

4.3. Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлен проект

Основной задачей проекта является системное исследование когнитивных дисфункций, возникающих у лиц с депрессивными расстройствами в процессе восприятия и переработки эмоционально негативной информации. Исследование подразумевает моделирование процессов восприятия и селективной обработки информации в условиях воздействия специфических эмоционально негативных раздражителей и регистрацию комплекса нейрофизиологических, физиологических и поведенческих показателей, позволяющих судить об основных детерминантах нарушений регуляции когнитивных процессов в отмеченных условиях. В частности, будет проведен анализ перцептивных (данные движений глаз), психофизиологических (динамические показатели сердечного ритма, ЭЭГ) и поведенческих компонентов деятельности по выполнению различных типов когнитивных задач в условиях воздействия негативной эмоционально насыщенной информации. В результате исследования будут изучены основные проявления и характеристики дисфункций контроля когнитивных процессов в условиях моделируемых стрессогенных воздействий; выявлены нейрофизиологические и психологические механизмы их формирования; проанализированы основные виды адаптивных когнитивных стратегий, используемых индивидами для преодоления нарушений когнитивного контроля, разработаны теоретико-методологические основы и методы психофизиологической коррекции когнитивных дисфункций у лиц с аффективными нарушениями.

4.4. В чем конкретно состоит новизна поставленной задачи

Новизна поставленной задачи состоит в системном исследовании нейрофизиологических и психологических факторов, обуславливающих нарушения контроля когнитивных процессов в условиях воздействия стрессогенной информации у лиц с депрессивными расстройствами. В настоящее время проблема когнитивных дисфункций у пациентов с аффективными расстройствами является одной из самых обсуждаемых в трудах зарубежных исследователей, однако систематических исследований их нейрофизиологических и психологических детерминант не проводилось. Наше исследование предполагает дифференцированный анализ проявлений дисфункций на различных системных уровнях (нейрофизиологическом, сенсорно-перцептивном, мыслительном), что, на наш взгляд, будет способствовать полноте понимания и построению адекватных объяснительных моделей этих нарушений, отмечающихся у лиц с депрессиями.

Также необходимо отметить, что большинство имеющихся работ сконцентрировано на описании собственно самих дисфункций когнитивной переработки, без рассмотрения адаптивных когнитивных стратегий, используемых индивидами с целью компенсации этих нарушений. Таким образом, новизна предполагаемого исследования также состоит в изучении адаптивных стратегий, используемых индивидами с целью предотвращения и\или компенсации дисфункций когнитивного контроля в ситуациях эмоционального стресса. На основе полученных данных будут разработаны новые методы и средства когнитивной психотерапии лиц с аффективными нарушениями.

4.5. Предлагаемые методы и подходы, общий план работы на весь срок выполнения проекта и ожидаемые результаты

В исследовании будет реализован принцип моделирования когнитивных процессов человека в условиях воздействия стрессогенных раздражителей, специфичных для аффективных расстройств. Оценка характера и степени возникающих в данных условиях дисфункций контроля когнитивных процессов рассматривается как основа для прогнозирования риска «срывов» произвольной регуляции поведения в стрессовых ситуациях в реальной жизни.

В исследовании будут использоваться различные типы сенсорно-перцептивных, мнемических и мыслительных задач, предъявляющих высокие требования к функциям когнитивного контроля, которые будут выполняться в условиях экспериментально моделируемых стрессогенных воздействий. Стимульный материал к экспериментам будет разработан с учетом специфики изучаемого депрессивного расстройства. Предполагается анализировать параметры глазодвигательной активности, нейро- и психофизиологические характеристики (ЭЭГ, ЭКГ, КГР), характеристики двигательных, вербальных реакций в процессе когнитивной переработки аффективно окрашенной информации, релевантной либо нерелевантной по отношению к задачам текущей деятельности, у депрессивных лиц в сравнении с контрольной выборкой здоровых индивидов.

Будет проведен системный анализ дисфункций различных этапов когнитивной деятельности: процессы первичной обработки перцептивной информации, селекции, мнестического и вербального кодирования, процессы принятия решения, формирования моторного или вербального ответа. Будут разработаны экспериментальные процедуры для дифференцированной оценки дисфункций различных этапов когнитивной переработки аффективной информации у лиц с депрессивными расстройствами.

Исследование перцептивных компонентов когнитивной деятельности будет проводиться при помощи имеющегося на факультете психологии СПбГУ оборудования для бесконтактной регистрации движений глаз Tobii X120. В нормальных условиях человек направляет взор в ту область пространства, в которой находится стимул, привлекший его внимание. Анализ глазодвигательной активности человека, таким образом, позволяет получить объективную информацию о пространственном распределении внимания. Кроме того, изучение внимания посредством регистрации движений глаз исключает возможность искажения результатов за счет замедленной психомоторной реакции. (Nummenmaa L., Jukka Hyo¨na¨, Calvo M., 2005) Нами будут проанализированы такие параметры как порядок, длительность, количество фиксаций при предъявлении материала различных валентностей.

Исследование процессов селективного выбора информации предполагается осуществить с помощью методики развертывания внимания, которая заключается в предъявлении двух визуальных стимулов различной валентности с последующим одновременным замещением их двумя цветовыми полями. Задача испытуемого состоит в принятии субъективного решения о порядке предъявления цветовых полей. Можно полагать, что цветовое поле, в пользу которого будет сделан выбор, заместило картинку, в обработку которого был включен испытуемый. На основании полученных результатов можно будет сделать вывод о наличии смещения или «предвзятости» внимания по отношению определенному виду информации.

Для моделирования процессов вербального кодирования аффективной информации будет разработана методика рассматривания с одновременным вербальным отчетом о предъявляемых стимулах. Данная методика предполагает параллельную запись данных о текущей глазодвигательной активности и речи испытуемого. Анализируемыми переменными в данном случае будут являться количество, длительность фиксаций, диаметр зрачка и характеристики вербального отчета. По полученным данным, вероятно, можно будет судить о процессе кодирования аффективной информации, скорости процессов, стратегиях совладания с тревогой, вызванной фрустрирующей информацией (избегание, схематизация, обобщенность неприятных стимулов в отчете).

Исследование этапа преобразования информации будет проведено с помощью методики предъявления мультимодальной информации. Методика состоит в том, что при выполнении задач визуального поиска и \ или сенсомоторного реагирования испытуемый подвергается воздействию различных комбинаций аффективных стимулов в визуальной и акустической модальностях. В качестве изучаемых переменных мы предполагаем рассматривать характеристики глазодвигательной активности, успешность выполнения задания и последующий отчет о запомнившихся стимулах. Результаты данной методики могут дать представление о характере интерференции разномодальной информации и способности к совладанию с негативной аффективной информацией.

Исследование и коррекция когнитивных стратегий, используемых испытуемыми в моделируемых условиях эмоционального стресса для компенсации дисфункций когнитивного контроля, будет проводиться при помощи метода адаптивной обратной связи, предполагающего изменение характера визуальной стимуляции в зависимости от текущих параметров глазодвигательной активности и психофизиологической активации, регистрируемых в режиме реального времени.

Инновационное проектирование как технология направляемого развития

Инновационное проектирование как технология направляемого развития

В концепции направляемого развития в качестве наиболее эффективного способа ответственного конструктивного выбора решений из «веера» возможных рассматривается проектирование ( от лат. рroe ctus – брошенный вперед), которое принадлежит к одному из уникальных видов человеческой деятельности, связанной с предвидением будущего, созданием его идеального образа, осуществлением и оценкой последствий реализации тех или иных замыслов.

Возможности проектирования достаточно широко используются в сфере образования. В последние годы наблюдается тенденция роста особого интереса к проблемам социально – педагогического проектирования в системах образования. Это обстоятельство объясняется тем, что в условиях изменений, происходящих в современном обществе, большие ( региональные и муниципальные ) системы образования нуждаются в механизмах опережающего развития, способствующих их самоопределению в социуме, формированию образовательной политики, установлению связей с субъектами внешней по отношению к ним среды, и в то же время нести ответственность за последствия осваиваемых инициатив.

Виды деятельности в проектировании

Согласно В.И. Слободчикову, «проектирование – деятельность, синтезирующая промысливание того, что должно быть, и одновременно и с этим развертывание процессов реализации. Первый момент подчеркивает идеальный характер действия и его нацеленность на появление (образование) чего-либо в будущем. Второй – развертывание взаимосвязанных процессов идеального промысливания и реализации – показывает, что эта деятельность основывается на реальных имеющих место процессах и связана с переходом от наличной ситуации к ситуации желаемого будущего».

Таким образом, проектирование включает два вида деятельности: мыследеятельность (промысливание того, что должно быть) и жизнедеятельность (одновременное развертывание процессов реализации).

Виды работ в проектировании

Социально – педагогическое проектирование является интегральным процессом и включает в свой состав такие виды работ, как проблематизация, концептуализация, программирование, планирование, конструирование новой практики и организация совместной деятельности участников проекта. Все эти компоненты являются составными частями технологии проектирования

Инновационный проект включает в себя следующие структурные компоненты:

Руководитель проекта, соруководитель проекта, научный консультант.

Проект РНФ «Микросенсорные методы экспресс-скрининга новых экстраген-тов для разделения близких по свойствам радионуклидов»

Обновлено 04 Дек. 2020 г.

Проект РНФ № 20-13-00143

Микросенсорные методы экспресс-скрининга новых экстрагентов для разделения близких по свойствам радионуклидов

Аннотация

Проект направлен на создание экспресс-метода, позволяющего на основании микросенсорных измерений эффективно предсказывать экстракционное поведение новых систем, предназначенных для разделения близких по свойствам радионуклидов. В первую очередь, это касается ключевых моментов обращения с радиоактивными рафинатами от переработки отработавшего ядерного топлива и связанной с этим проблемы разделения минорных актинидов и лантанидов, выделения цезия и стронция из кислых и карбонатно-щелочных сред, разделения таких пар близких по свойствам элементов, как Nb/Ta, Zr/Hf, а также выделения и последующего разделения некоторых изотопов для нужд атомной промышленности (в частности, для выделения 6,7 Li с целью дальнейшего экстракционного разделения изотопов).

Разрабатываемая система предполагает возможность одновременного получения в одном эксперименте данных от 10–100 образцов с использованием минимальных (20 мкл) объемов органической и водной фаз.

Сенсорная система может быть реализована следующими способами.

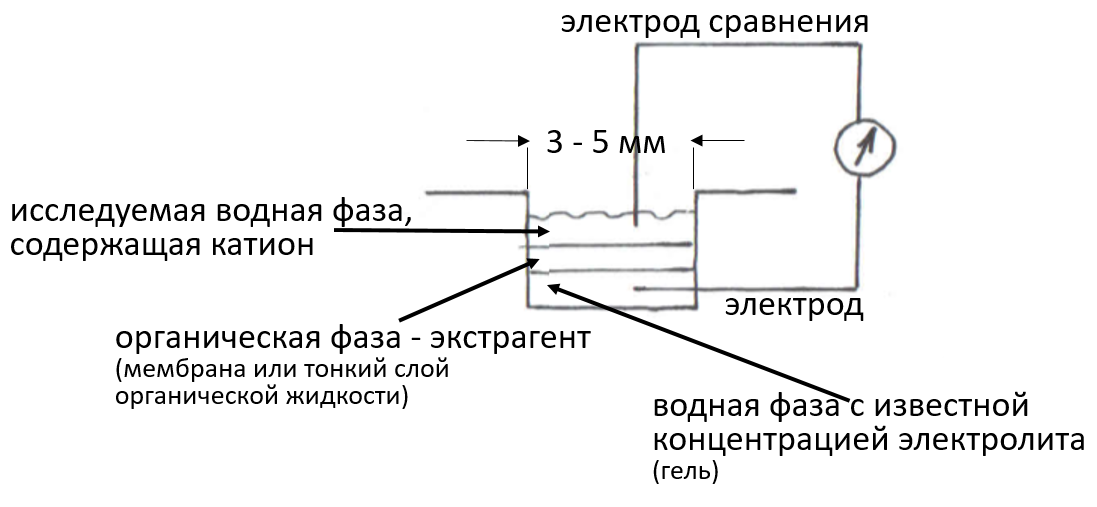

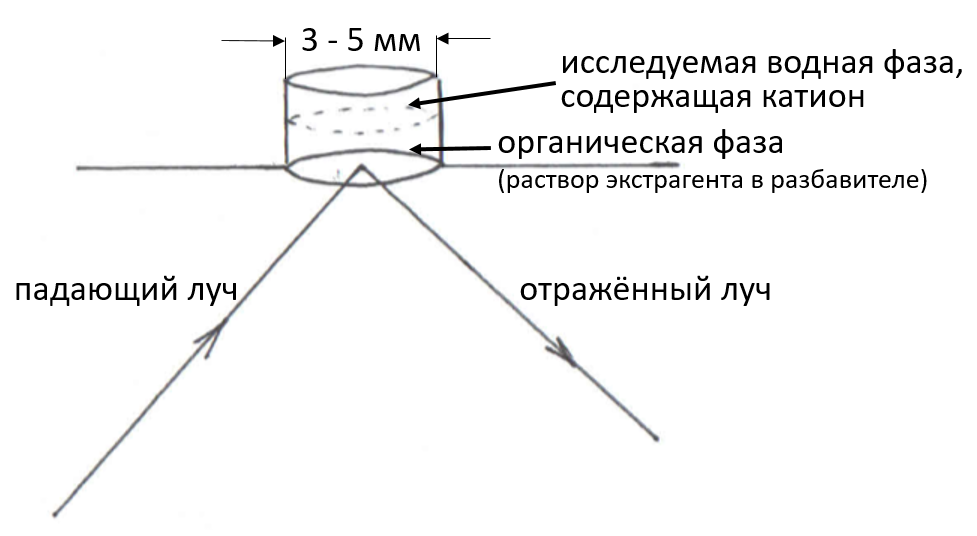

Предлагаемые типы микроячеек: 1 — потенциометрическая, 2 — с ИК-контролем.

Проект предусматривает разработку указанных типов сенсорных ячеек, разработку методов получения и обработки отклика от таких микросенсорных систем, подтверждение работоспособности предлагаемого метода в широких интервалах исследуемых веществ и сред (кислые и карбонатно-щелочные среды, различные разбавители, используемые в процессах жидкостной экстракции). Апробация предлагаемого экспресс-метода планируется на нескольких классах органических соединений: краун-эфирах, диамидах дикарбоновых кислот, карбамоилфосфиноксидах и каликсаренах с различными функциональными группами, считающихся перспективными для процесса жидкостной экстракции.

Ожидаемые результаты и их значимость

Проблема подбора эффективных и избирательных экстрагентов для нужд радиохимической промышленности по-прежнему является актуальной, однако методы проверки экстракционной способности новых синтезируемых соединений в настоящий момент ограничены: проверка с помощью классических подходов жидкостной экстракции требует значительного расхода реагентов, времени и достаточно сложна экспериментально, а основные методы моделирования экстракционного поведения новых соединений обладают удовлетворительной предиктивной способностью лишь по от-ношению к гомологам в рамках одного класса соединений.

Значимость результатов реализации данного проекта заключается в разработке и апробации такой микросенсорной системы, которая, с одной стороны, охватывала бы различные классы органических соединений, а с другой — позволяла бы получить большой объём экспериментальных данных за ограниченный промежуток времени.

Предполагается, что на первом этапе будет разработана простая и эффективная конструкция сенсорной микроячейки для получения экспериментальных данных, предложен способ обработки получаемых экспериментальных данных и сравнение их с данными, получаемыми от тех же экстракционных систем в процессе классической жидкостной экстракции. Затем будет планируется проведена демонстрация разработанного метода на актуальных для нужд промышленности классах соединений:

Полученные результаты позволят определить границы применимости разработанного микросенсорного экспресс-метода, оптимизировать сенсорную систему под максимально разнообразные объекты изучения и создать предпосылки для решения ряда важных радиохимических проблем, таких как разделение близких по свойствам радионуклидов, оптимизация процессов переработки радиоактивных рафинатов, селективное выделение ряда изотопов, представляющих интерес в других отраслях промышленности.

Научная проблема, на решение которой направлен проект

Наш проект направлен на решение прикладной научной проблемы, связанной с созданием новых высокоселективных экстракционных систем для разделения близких по свойствам радионуклидов. Экономически эффективные и экологически безопасные процессы разделения близких по свойствам веществ являются ключевым элементом современных наукоемких технологий, прежде всего в атомной промышленности и гидрометаллургии. Разрабатываемый нами метод позволит существенно ускорить и упросить разработку и проверку новых высокоселективных экстрагентов. Основой метода будет создание и использование микросенсорной системы с потенциометрическим или инфракрасным методом экспресс-детектирования для определения эффективности широкого круга новых экстрагентов по отношению к ряду лантанидов и актинидов, продуктов деления, а также некоторых нуклидов, представляющих ценность в атомной промышленности.

Научная значимость и актуальность решения обозначенной проблемы

Энергетическая стратегия России предусматривает создание новой технологической платформы атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, которая потребует новых подходов к выделению делящихся и других ценных элементов из ОЯТ. В госпрограмме «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» поставлена задача разработки технологий разделения и производства чистых редких и редкоземельных металлов.

Во всех этих процессах используются экстрагенты — органические молекулы, способные селективно связывать целевые компоненты и отделять их от примесей. Сотни экстрагентов уже нашли свое место в промышленных технологиях, тысячи новых соединений ежегодно синтезируются и проверяются в качестве высокоселективных и высокоэффективных экстрагентов. В базе SCOPUS в 2018 году прореферировано 5000 статей по экстракции, из них более 1000 посвящено исследованию новых экстракционных систем.

За 150 лет прошедшие с первого использования диэтилового эфира для экстракции урана методы изучения экстракционных свойств новых соединений практически не изменились. Для каждого нового экстрагента при всех возможных составах водной и органической фаз проводят ряд обязательных трудоемких операций: перемешивание фаз, разделение фаз, определение концентрации экстрагируемого элемента в органической и водной фазах, расчет коэффициента распределения элемента. На этапе первичной проверки отсеивается более 90 % новых экстрагентов. Сложные в синтезе и выделении органические экстрагенты приходится нарабатывать в значительных количествах только для того, чтобы убедиться в их плохих экстракционных свойствах. Параллельно успешно развиваются мультисенсорые системы анализа («электронный язык»), использующие экстрагенты для определения содержания катионов в водных средах. Идея нашего проекта — использовать методологию мультисенсорного анализа для решения обратной задачи: определение эффективности экстагентов при выделении катионов из водной фазы. Такой подход позволит в разы сократить время, необходимое для первичного исследования новых экстрагентов и в десятки раз уменьшить требуемое количество экстрагента.

Актуальность нашего проекта подтверждается потребностями промышленности в создании новых методов первичного скрининга новых экстракционных систем для интенсификации процессов разработки инновационных технологий разделения.

Научная значимость решения поставленных в проекте задач связана с возможностью исследования взаимодействия компонентов экстракционной смеси (экстрагент в органическом разбавителе, возможные модификаторы) и установлении причин возможной селективности экстрагентов по отношению к определённым радионуклидам и группам элементов. Быстрый скрининг большого количества объектов с одновременным пониманием природы наблюдаемых эффектов позволит оптимизировать состав экстракционных смесей и подобрать наиболее эффективные соединения в качестве экстрагентов конкретных радионуклидов или их групп.

Конкретная задача (задачи) в рамках проблемы, на решение которой направлен проект, ее масштаб и комплексность

В рамках научной проблемы по созданию новых высокоселективных экстракционных систем для разделения близких по свойствам радионуклидов можно сформулировать две задачи:

Научная новизна исследований, обоснование достижимости решения поставленной задачи (задач) и возможности получения запланированных результатов

Стратегия фракционирования высокоактивных отходов атомной промышленности в настоящий момент признана наиболее полно отвечающей требованиям экологической безопасности. Она позволяет выделить и использовать делящиеся продукты, стабильные изотопы (металлы платиновой группы), а также предполагает, что минорные актиниды могут быть подвергнуты трансмутации в реакторах на быстрых нейтронах. Процесс трансмутации может быть затруднён присутствием лантанидов, так как они обладают высокими значениями захвата тепловых нейтронов. Извлечение из высокоактивных отходов минорных актинидов и лантанидов с последующим их разделением признано ключевой проблемой, особенно в свете того факта, что экстракционной технологии, позволяющей разделять близкие по своим свойствам актиниды и лантаниды с удовлетворительными степенями разделения в настоящий момент не существует.

Химические сенсоры являются удобным аналитическим инструментом. Анализ мировых достижений в этом направлении показывает, что существуют тенденции к снижению нижнего предела обнаружения до наноконцентраций [J. Bobachka, A. Ivaska, A. Lewenstam. Potentiometric ion sensors. Chem. Rev. 2008. V. 108 pp. 329 – 351; Lewenstam, A., Gorton, L. Electrochemical processes in biological systems. // Electrochemical Processes in Biological Systems. 2015, Pages 1-255, Bobacka, J., Bakker, E. Capacitive Model for Coulometric Readout of Ion-Selective Electrodes, Analytical Chemistry, Volume 90, Issue 14, 2018, Pages 8700-8707], миниатюризации систем [J.P.Kloock,L.Moreno, A.Bratov, S.Huachupoma, J.Xu, T. Wagner, T. Yoshinobu, Y. Ermolenko, Y.G. Vlasov, M.J. Schoening. PLD-prepared cadmium sensors based on chalcogenide glasses – ISFET, LAPS and μISE semiconductor structures. // Sensors and Actuators B, 2006, V.118, P.149-155], применению новых мембранных материалов на основе электропроводящих полимеров и ионофоров [K.N. Mikhelson Ion-selective electrodes /In Lec-ture Notes in Chemistry. Springer Science. 2013. V.81. 162 p].

Новизна нашего проекта состоит в использовании методологии мультисенсорного анализа для решения обратной задачи: определение эффективности экстрагентов при выделении катионов из водной фазы. Такой подход позволит в разы сократить время, необходимое для первичного исследования новых экстрагентов и в десятки раз уменьшить требуемое количество экстрагента.

В состав нашего коллектива входят высококвалифицированные специалисты в области сенсорного анализа и в области жидкостной экстракции, чья совместная работа позволит достичь цели проекта: разработать и апробировать на реальных объектах метод экспресс-тестирования экстракционного поведения новых органических соединений различных классов по отношению к отдельным изотопам и группам элементов.

В лаборатории химических сенсоров Санкт-Петербургского государственного университета успешно развивается мультисенсорный анализ многокомпонентных жидких сред. У руководителя проекта Ю.Е. Ермоленко и одного из участников, Д. С. Калягина, есть уникальный опыт разработки, создания и изучения механизмов функционирования новых типов химических сенсоров с мембранами на основе поликристаллов и халькогенидных стёкол. Ими разработаны твёрдоконтактные сенсоры на основе полимерных мембран для проточно-инжекционного анализа, осуществлён ряд работ по созданию нового типа тонкоплёночных микро- и наноразмерных химических сенсоров, разработаны сенсоры для определения ионов тяжёлых металлов.

Ученые Радиевого института имеют огромный опыт создания и внедрения новых экстракционных технологий выделения радионуклидов из ВАО различных составов. У участника настоящего проекта И. В. Смирнова есть успешный опыт разработки и испытания на модельных и реальных ВАО новых экстракционных процессов: выделения цезия из кислых и щелочных сред растворами краун-эфиров в полифторированных спиртах; извлечения актинидов и лантанидов из кислых ВАО карбамоилфосфиноксидом в полярном разбавителе; UNEX-процесса совместного извлечения долгоживущих радионуклидов из кислых ВАО; выделения РЗЭ и ТПЭ фосфорилированными каликса-ренами.

С учетом знаний и опыта всех участников проекта и ранее полученных результатов, решение поставленных задач и достижение запланированных результатов представляется абсолютно реальным.

Современное состояние исследований по данной проблеме, основные направления исследований в мировой науке и научные конкуренты

Исследование экстракционного поведения новых органических соединений по отношению к отдельным изотопам или их группам ведётся либо с использованием традиционных подходов жидкостной экстракции, либо путём предварительного моделирования — статистического либо на основе расчёта электронной структуры систем многих частиц. Классический экспериментальный подход является трудоёмким и связан с расходов большого количества реактивов. Расчётные методы являются приближением и не могут учесть влияния всех параметров экстракционной системы на эффективность процесса выделения целевых компонентов из сложных многокомпонентных растворов.

Классический подход жидкостной экстракции в рамках данного проекта не может рассматриваться как конкурентный, поскольку основной задачей предлагаемого в проекте подхода является миниатюризация экспериментальной установки и максимальное упрощение технического обеспечения одномоментного получения и обработки экспериментальных данных, позволяющих провести однозначные корреляции между получаемым откликом системы и эффективностью конкретного тестируемого экстрагента по отношению к целевым изотопам. Что касается различных подходов в молекулярном моделировании, то, с учётом быстрого развития данного направления, можно выделить следующих возможных научных конкурентов:

Предлагаемые методы и подходы, общий план работы на весь срок выполнения проекта и ожидаемые результаты

В нашей работе планируется использовать комбинацию методов, принятых при исследовании процессов жидкостной экстракции и при создании мультисенсорных систем анализа («электронный язык»). При исследовании жидкостной экстракции для нового экстрагента при всех возможных составах водной и органической фаз проводят ряд обязательных операций: перемешивание фаз, разделение фаз, определение концентрации экстрагируемого элемента в органической и водной фазах, расчет коэффициента распределения элемента. Эта процедура будет использована нами для получения необходимого массива экстракционных данных.

В мультисенсорных системах анализа («электронный язык») экстрагенты используются в составе мембран для определения содержания катионов в водных средах. В нашем проекте планируется использовать методологию мультисенсорного анализа для решения обратной задачи: определение эффективности экстагентов при выделении катионов из водной фазы. Будет разработано несколько вариантов микроячейки с потенциометрическим или ИК-контролем и получены массивы данных, характеризующих поведение изучаемых экстрагентов в микроячейке. Затем будут выявлены корреляции между экстракционными и сенсорными параметрами каждого экстрагента. Это позволит прогнозировать экстракционные свойства новых органических экстрагентов на основе данных, полученных в сенсорных микроячейках. С практической точки зрения наш метод позволит в разы сократить время, необходимое для первичного исследования новых экстрагентов и в десятки раз уменьшить требуемое количество экстрагента.

|  |

| 1 | 2 |

Рис. 1. Предлагаемые типы микроячеек: 1 — потенциометрическая, 2 — с ИК-контролем.

Общий план работ предусматривает:

2020 год

Основные ожидаемые результаты:

Полученные научные результаты будут изложены в:

2021 год

Основные ожидаемые результаты:

Полученные научные результаты будут изложены в:

2022 год

Основные ожидаемые результаты:

Полученные научные результаты будут изложены в:

Имеющийся у научного коллектива научный задел по проекту

Имеется большой опыт в области изучения экстракционных систем на основе макроциклических соединений и создания технологических схем выделения радионуклидов из ВАО:

Научный задел, имеющийся у коллектива в области создания химических сенсоров

Методом диффузии радиоактивных изотопов исследовался механизм ионной проводимости, а в кристаллических мембранах впервые установлена закономерность влияния типа и концентрации дефектов на предел обнаружения химических сенсоров и предложены способы оптимизации мембранных композиций [Патент на изобретение № 2629196. Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений РФ 25.08.2017. «Состав мембраны химического сенсора для определения концентрации ионов таллия в водных растворах», Ермоленко Ю.Е., Калягин Д.С., Колодников В.В., Власов Ю.Г.; Заявка на Роспатент № от 20.11.2017 г. «Состав мембраны химического сенсора для определения концентрации ионов ртути в водных растворах», Ермоленко Ю.Е., Калягин Д.С., Колодников В.В., Пронин Е.В., Кротов С.А., Еремин В.В.].

В качестве основы для сенсоров изучены порфириновые нанотрубки [“Self-assembly and pho-toconductivity of binary porphyrin nanostructures of meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphine and Co(III) meso-tetra(4-pyridyl)porphine chloride”. Koposova, E.A., Ermolenko, Y.E., Offenhäusser, A., Mourzina, Y.G. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2018. V. 548, pp. 172-178; ”Photoresponsive porphyrin nanotubes of meso-tetra(4-sulfonatophenyl)porphyrin and Sn(IV) meso-tetra(4-pyridyl)porphyrin”. Koposova, E.A., Offenhäusser, A., Ermolenko, Y.E., Mourzina, Y.G. Frontiers in Chemistry. 2019. V. 7 (MAY), 351]. Установлено, что такие объекты выгодно сочетают в себе характеристики датчика и преобразователя, демонстрируя тем самым их большой потенциал в качестве эффективных функциональных слоев для сенсорных устройств и биомиметических наноархитектур.

Перечень оборудования, материалов, информационных и других ресурсов, имеющихся у научного коллектива для выполнения проекта

Коллектив располагает следующим научным оборудованием: установки для синтеза кристаллических и халькогенидных стеклянных материалов для мембран химических сенсоров, аппаратура для исследования физико-химических характеристик мембранных материалов (импедансметр Z-2000, прецизионный измеритель сопротивлений и емкостей LCR-78105G, оборудование для изучения диффузии радиоактивных изотопов, спектрометр Kratos XSAM 800, спектрофотометр UV-3600 Шимадзу), установки для изучения аналитических характеристик сенсоров, вакуумная лазерная установка для нанесения тонкопленочных мембран, комплекс компьютерного оборудования.

В работе планируется использовать возможности Ресурсного центра Санкт-петербургского университета, в частности, «Рентгенодифракционные методы исследования» дифрактометр Bruker «D2 Phaser», «Методы анализа состава вещества» малоугловой рентгеновский дифрактометр SAXS, рентгеновский флоуриметр XRF-1800, ИК спектрометры, МРЦ по направлению «Нанотенологии» ESXA.

Изучение экстракционной способности выбранных систем предполагается проводить общепринятыми в радиохимии методами с использованием лабораторного экстракционного и радиометрического оборудования. Данные γ-спектрометрии позволят рассчитать коэффициенты распределения целевых радионуклидов между фазами, определить составы образующихся сольватов, установить параметры, влияющие на эффективность экстракции.