Облепиховый чай в чем польза

Лечебные свойства и противопоказания чая с облепихой. Польза и вред облепихового чая

Одним из наиболее полезных лекарственных растений является облепиха. Полезно в этом растении все: листья, ветки, ягоды, кора и цветы. Различают сорта кустовой и древовидной облепихи. Благодаря своей неприхотливости и зимостойкости, это замечательное растение хорошо себя чувствует и в тропиках, и на севере.

Нередко облепиху называют золотым деревом или сибирским ананасом, за легкий ананасовый привкус и яркий оранжевый цвет ягод. Следует учитывать, что это двудомное растение. Для получения урожая, на участке должны расти как женские, так и мужские деревья. На пять женских достаточно одного мужского растения.

Лечебные свойства облепихового чая

Из свежих ягод облепихи можно готовить варенье, компоты, соки и масло. Но самым простым в приготовлении является чай из ягод или листьев облепихи. Количество витаминов в нем не меньше, чем в свежих ягодах.

Польза чая с облепихой

Облепиха – рекордсмен по содержанию витаминов, макроэлементов и минералов:

Чай из ягод и листьев облепихи снижает холестерин и способствует похудению.

Воздействие на организм

Такой напиток помогает справляться со многими болезнями. Часто его рекомендуют принимать в следующих случаях:

Благодаря своим уникальным качествам, целебный чай с облепихой не только лечит, но и препятствует возникновению многих заболеваний. Хорошо помогают справляться с недугами облепиховый сок и ягоды, протертые с сахаром. Это не только очень вкусно, но и полезно.

Кроме того, облепиха обладает обезболивающим и противовоспалительным действием, ускоряет заживление ран и ожогов, помогает при лечении глазных и кожных заболеваний. В листьях облепихи находится большое количество танина и серотонина, что способствует укреплению сосудов и поддержанию тонуса организма.

Еще больше информации о том, чем полезна облепиха — в данном видео:

Сорта и виды облепихи

Облепиху можно разделить на три основных вида: тибетскую, крушиновидную и шефердию. Самая распространенная и часто встречающаяся – это облепиха крушиновидная, оранжевая. Тибетская, или розовая, в наших широтах растет редко. А шефердия (красная облепиха) начинает завоевывать популярность у садоводов.

Дикую облепиху часто можно встретить на берегах водоемов, на легких, хорошо дренированных почвах. Культурная облепиха тоже довольно неприхотлива, и насчитывает более 60 сортов, для разных климатических условий.

Наиболее распространенными в средней полосе РФ являются такие сорта:

В Сибири популярностью пользуются зимостойкие сорта:

Ягоды красной облепихи очень кислые, и в пищу в свежем виде не употребляются. Зато их полезные свойства с успехом применяются в косметологии.

Применение

Чем полезна облепиха для организма? Ягоды и листья этого уникального растения используются не только в медицине. Из плодов можно сделать прекрасный эликсир молодости – облепиховое масло. Применяют его в косметологии для изготовления масок для волос, лосьонов и кремов для лица. С помощью этого масла можно избавиться от перхоти и придать волосам блеск и силу. Используют его и в качестве массажного крема. Оно повышает тонус и упругость кожи, избавляет от мышечных болей.

Маслом облепихи смазывают горло при ангине и закапывают в нос от насморка. С его помощью лечат любые раны: ожоги и пролежни, обморожения и порезы.

Употребление сока из свежих облепиховых ягод поможет при стрессе и переутомлении. Наружно его хорошо применять как ранозаживляющее средство.

Отвар из веток облепихи спасает от кашля. Его можно принимать внутрь, а можно делать ингаляции над паром.

Сироп из ягод применяют при гриппе и простуде, для очищения печени и улучшения обмена веществ. Хорошо помогает при различных простудных заболеваниях и употребление спиртовой настойки из облепихи, разбавленной водой в пропорции 1:3. Ее также можно использовать для примочек и натираний при артрите и подагре.

Как и когда собирают

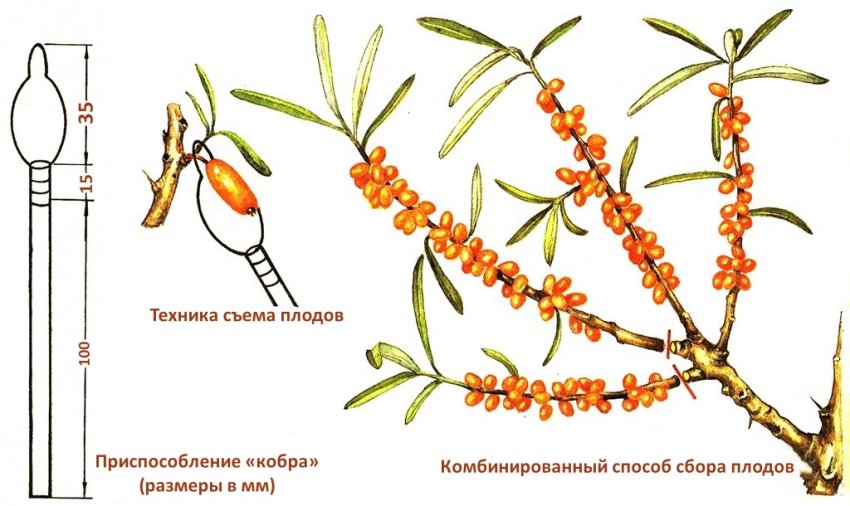

Для приготовления варенья, джема или масла надо использовать недозревшие ягоды. В этом случае, можно применить петлю из крепкой стальной проволоки, и собирать урожай путем «ошмыгивания» веток.

Как заготовить ягоды и листья облепихи и сохранить все полезные свойства

Листья и ветки желательно заготавливать осенью, а кору – в начале весны. Их тщательно просушивают в темном и прохладном месте, после чего перекладывают в тряпочные мешочки и хранят при комнатной температуре. Такое сырье незаменимо для приготовления чая или отвара.

Ягоды облепихи лучше всего заморозить. При таком простом способе заготовки, все полезные свойства сохраняются в течение 6 месяцев. Можно сварить на зиму варенье, компот или джем, но для этого потребуется очень много сахара.

Противопоказания и возможный вред

Как у любого лекарственного растения, у облепихи тоже имеются противопоказания.

Применять облепиху надо строго дозированно. При грамотном употреблении, это прекрасное лекарство не только лечит от многих болезней, но и помогает сохранить здоровье.

Понравилась статья? Поделись ей с друзьями:

Хочешь узнавать о новых статьях первым? Подпишись!

Полезные свойства облепихового чая

Добавить в избранное

Облепиха, как известно, обладает множеством целебных свойств, при этом один из самых простых способов использовать их с пользой для здоровья — это приготовить облепиховый чай. Конечно для того, чтобы подобный напиток не просто приносил удовольствие, но и действительно, мог рассматриваться как лекарство, нужно соблюдать много важных требований.

Ниже пойдёт речь о том, какие части растения можно использовать для чая, как правильно выбирать и заготавливать лекарственное сырьё, от чего призвано помогать снадобье, по какой технологии его следует заваривать, а также о том, при помощи каких дополнительных компонентов и хитростей можно менять и улучшать полезное действие, оказываемое чаем из облепихи на организм человека.

Чем полезен облепиховый чай

Для определения всего комплекса полезных свойств, которым может обладать тот или иной продукт, в том числе лекарственное растение, прежде всего следует обратиться к его химическому составу.

Все указанные компоненты, благодаря их взаимодействию и удачному балансу, обеспечивают уникальные лечебные свойства облепихи и, соответственно, приготовленного из него чая.

Облепиха полезна всем, независимо от пола и возраста. Однако несколько слов стоит сказать о том, почему чай из этого растения обязательно нужно пить женщинам. Дело в том, что антиоксидантные свойства напитка способствуют регенерации клеток, в том числе эпидермальных.

В результате при регулярном употреблении облепихового чая кожа становится подтянутой, упругой и гладкой, исчезают преждевременные морщины и отёчность.

Девочкам-подросткам, страдающим от прыщей, акне и прочих проблем переходного возраста, стоит обратить особое внимание на этот напиток, поскольку он способен без дополнительных лекарственных препаратов и косметологических процедур значительно улучшить ситуацию или даже полностью решить неприятную проблему.

Показана облепиха и при климаксе. На этом этапе женщине критично важно получать достаточное количество витаминов (особенно С и Е), а также минералов, в частности, магния. А уж борьба с депрессией и перепадами настроения, часто сопровождающими жизнь женщины в период менопаузы, — бонус, значение которого трудно переоценить.

Наконец, облепиховый чай, если не добавлять в него сахар, мёд, молоко и прочие калорийные ингредиенты, является прекрасным средством для поддержания организма в период нахождения на диете.

Благодаря тому, что облепиха ускоряет обмен веществ в организме, пища быстрее усваивается, продукты переработки лучше выводятся, а жиры расщепляются. Кроме того, бодрящие свойства растения обеспечивают ещё один важный эффект — желание активно двигаться.

Известно, что никакая диета не обеспечивает снижение веса, особенно в долгосрочной перспективе, если не сочетать её с физическими нагрузками, занятиями спортом или хотя бы регулярными и продолжительными прогулками на свежем воздухе.

Для того, чтобы усилить «жиросжигающий» эффект облепихи, диетологи рекомендуют приготавливать чай из неё с добавлением корицы, имбиря или свежевыжатого сока ананаса либо грейпфрута.

С листьями

Основная часть ценных нутриентов облепихи сосредоточены в плоде, однако листья, побеги и даже кора этого растения также очень полезны. Так, например, именно в листьях и коре содержится алкалоид гиппофаин. Это вещество является растительным аналогом серотонина, который часто называют гормоном счастья, настроения и поведения.

Серотонин защищает человека от депрессии, поддерживает его хорошее настроение и удерживает от эмоциональных срывов. Если этого гормона в организме достаточно, улучшается работа головного мозга, ускоряются мыслительные процессы, повышается концентрация внимания, облегчаются процессы запоминания. Симптомы нехватки серотонина, соответственно, — депрессия, заторможенность, перепады настроения.

Ещё один важный компонент, которым богаты листья облепихи, — это гипорамин. По сути, речь идёт не об отдельном нутриенте, а о совершенно особом комплексе полифенолов, который, как оказалось, проявляет выраженную противовирусную активность. На основе экстракта облепихового листа даже готовят фармакологические препараты, продающиеся в аптеках как лекарство от вирусных заболеваний: ОРВИ, гриппа, простой герпес (в том числе генитальный) и пр.

Более того, «Гипорамин» как препарат, созданный на основе растительного сырья, считается едва ли не единственным антивирусным средством с доказанной эффективностью, для применения которого не является противопоказанием период беременности и грудного вскармливания.

С ягодами

И всё же традиционным сырьём для приготовления облепихового чая являются не листья и кора, а ягоды. Именно такой напиток чаще всего используется как противопростудное, тонизирующее, жиросжигающее, общеукрепляющее, иммуномодулирующее средство, эликсир молодости и источник хорошего настроения.

Регулярный приём чая из ягод облепихи улучшает работу пищеварительной системы, стимулирует перистальтику кишечника, нормализует обменные процессы, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета II типа (инсулинонезависимого), стимулирует выработку коллагена, заживляет раны, улучшает кровоснабжение головного мозга, снимает головные боли и головокружения, минимизирует неприятные ощущения во время климакса, помогает бороться с симптомами алкогольной интоксикации.

Словом, обеспечивает все те полезные свойства растения, которые были перечислены выше.

Заготовка сырья для чая

Плоды облепихи распускаются обычно в конце лета – начале осени, но для заготовки лекарственного сырья ягодам нужно дать полностью вызреть, в то же время не допуская их загнивания или осыпания на землю. Поэтому традиционно к сбору приступают в октябре, когда плод приобретает ярко-оранжевый цвет, но при этом остаётся упругим.

Поскольку ягоды облепихи имеют довольно мелкие размеры, каждый экземпляр снимать с куста сложно, и обычно сырьё собирают целой горстью, осторожно обхватывая побег рукой и «ошмыгивая» его по направлению сверху вниз.

Есть ещё один способ сбора облепихи. Встречается он реже, но тоже имеет право на существование. Нужно дождаться первых настоящих морозов, чтобы плоды стали твёрдыми. Затем вокруг куста следует постелить агроволокно или другой подходящий материал и просто стряхнуть на него замороженные ягоды.

В таком состоянии они очень легко отделяются от плодоножки. Хранить сырьё можно только в морозильной камере, при этом максимальный срок пригодности мороженой облепихи составляет 6 месяцев.

Что касается побегов и листьев, то к их сбору нужно приступать в самом начале сокодвижения — в начале марта и середине мая соответственно. Именно в это время сырьё будет содержать максимальное количество полезных веществ.

Свежесобранные листья, ветки и плоды (если они не успели замёрзнуть) нужно тщательно перебрать, подсушить в затенённом месте, разложить по бумажным, полотняным мешочкам или стеклянным банкам и хранить вдали от солнечных лучей и влаги до следующего сезона (один год).

Рецепты чаёв с использованием облепихи

Существует великое множество рецептов чая из облепихи. Технология их приготовления, как правило, стандартна, меняются в основном только добавки. Ниже собраны лучшие варианты напитка от классики до экзотики, что называется, на все случаи жизни.

Опыт лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Обеспечение эффективного контроля над желудочной секрецией — одно из главных условий успешной терапии так называемых «кислотозависимых» заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В клинической и поликлинической практике в настоящее время для

Обеспечение эффективного контроля над желудочной секрецией — одно из главных условий успешной терапии так называемых «кислотозависимых» заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В клинической и поликлинической практике в настоящее время для ингибирования соляной кислоты париетальными клетками слизистой оболочки желудка чаще всего используются блокаторы Н2-рецепторов гистамина второго (ранитидин) и третьего (фамотидин) поколений, несколько реже — ингибиторы протонного насоса (омепразол, рабепразол), а для нейтрализации уже выделенной в полость желудка соляной кислоты — антацидные препараты. Антацидные препараты иногда применяются в лечении больных, страдающих так называемыми «кислотозависимыми» заболеваниями, в сочетании с Н2-блокаторами рецепторов гистамина; иногда в качестве терапии по «требованию» в сочетании с ингибиторами протонного насоса. Одна или две «разжеванные» антацидные таблетки не оказывают значительного эффекта [10] на фармакокинетику и фармакодинамику фамотидина, применяемого в дозе 20 мг.

Между этими медикаментозными препаратами существуют определенные различия, перечислим основные из них: различные механизмы действия; скорость наступления терапевтического эффекта; продолжительность действия; разная степень эффективности их терапевтического действия в зависимости от времени приема препарата и приема пищи; стоимость медикаментозных препаратов [1]. Вышеперечисленные факторы не всегда учитываются врачами при лечении больных.

В последние годы в литературе все чаще обсуждаются вопросы фармакоэкономической эффективности использования в терапии «кислотозависимых» заболеваний различных медикаментозных препаратов, применяющихся по той или иной схеме [2, 7]. Стоимость обследования и лечения больных особенно важно учитывать в тех случаях, когда больные в силу особенностей заболевания нуждаются в продолжительном лечении [4, 6], например при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это весьма распространенное заболевание, обследование и лечение таких пациентов требуют значительных расходов.

Как известно, у большей части больных ГЭРБ отсутствуют эндоскопические признаки рефлюкс-эзофагита. Однако по мере прогрессирования ГЭРБ появляются патологические изменения слизистой оболочки пищевода. Симптомы этого заболевания оказывают на качество жизни такое же воздействие, что и симптомы других заболеваний, включая и ишемическую болезнь сердца [5]. Замечено [8] отрицательное воздействие ГЭРБ на качество жизни, особенно на показатели боли, психическое здоровье и социальную функцию. У больных, страдающих ГЭРБ, высок риск появления пищевода Барретта, а затем и аденокарциномы пищевода. Поэтому при первых же клинических симптомах ГЭРБ, особенно при возникновении эндоскопических признаков эзофагита, необходимо уделять достаточное внимание своевременному обследованию и лечению таких больных.

В настоящее время лечение больных ГЭРБ проводится, в частности, препаратом фамотидин (гастросидин) в обычных терапевтических дозировках (по 20 мг или по 40 мг в сутки). Этот препарат обладает рядом достоинств: удобство применения (1-2 раза в сутки), высокая эффективность в терапии «кислотозависимых» заболеваний, в том числе и по сравнению с антацидными препаратами [9], а также большая безопасность по сравнению с циметидином. Однако наблюдения показали [1], что в ряде случаев для повышения эффективности терапии целесообразно увеличение суточной дозы гастросидина, что, по некоторым наблюдениям [1], снижает вероятность появления побочных эффектов по сравнению с использованием в повышенных дозах блокаторов Н2-рецепторов гистамина первого (циметидин) и второго (ранитидин) поколений. Преимущество фамотидина [11] перед циметидином и ранитидином заключается в более продолжительном ингибирующем эффекте на секрецию соляной кислоты обкладочными клетками слизистой оболочки желудка.

Существуют и другие преимущества блокаторов Н2-рецепторов гистамина (ранитидина или фамотидина) перед ингибиторами протонного насоса; в частности, назначение этих препаратов на ночь позволяет эффективно использовать их в лечении больных из-за отсутствия необходимости соблюдать определенную «временную» связь между приемом этих препаратов и пищи. Назначение некоторых ингибиторов протонного насоса на ночь не позволяет использовать их на полную мощность: эффективность ингибиторов протонного насоса снижается, даже если эти препараты приняты больными вечером и за час до приема пищи. Однако суточное мониторирование рН, проведенное у больных, лечившихся омезом (20 мг) или фамотидином (40 мг), свидетельствует [3] о том, что продолжительность действия этих препаратов (соответственно 10,5 ч и 9,4 ч) не перекрывает период ночной секреции, и в утренние часы у значительной части больных вновь наблюдается «закисление» желудка. В связи с этим необходим и утренний прием этих препаратов.

Определенный научно-практический интерес вызывает изучение эффективности и безопасности использования фамотидина и омеза (омепразола) в более высоких дозировках при лечении больных, страдающих «кислотозависимыми» заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Нами изучены результаты клинико-лабораторного и эндоскопического обследования и лечения 30 больных (10 мужчин и 20 женщин), страдающих ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита. Возраст больных — от 18 до 65 лет. При поступлении в ЦНИИГ у 30 пациентов выявлены основные клинические симптомы ГЭРБ (изжога, боль за грудиной и/или в эпигастральной области, отрыжка), у 25 больных наблюдались клинические симптомы, в основном ассоциируемые с нарушением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта (чувство быстрого насыщения, переполнения и растяжения желудка, тяжесть в подложечной области), обычно возникающие во время или после приема пищи. Сочетание тех или иных клинических симптомов, частота и время их возникновения, а также интенсивность и продолжительность у разных больных были различными. Каких-либо существенных отклонений в показателях крови (общий и биохимический анализы), в анализах мочи и кала до начала терапии не отмечено.

При проведении эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) у 21 больного выявлен рефлюкс-эзофагит (при отсутствии эрозий), в том числе у 4 больных обнаружена рубцово-язвенная деформация луковицы двенадцатиперстной кишки и у одного больного — щелевидная язва луковицы двенадцатиперстной кишки (5 больных страдали язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом). Кроме того, у одной больной обнаружена пептическая язва пищевода на фоне рефлюкс-эзофагита и у 8 больных — эрозивный рефлюкс-эзофагит. У всех больных, по данным ЭГДС, обнаружена недостаточность кардии (в сочетании с аксиальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы или без нее).

В лечении таких пациентов использовался гастросидин (фамотидин) в дозировке 40-80 мг в сутки в течение 4 недель (первые 2-2,5 недели лечение проводилось в стационаре ЦНИИГ, в последующие 2 недели пациенты принимали гастросидин в амбулаторно-поликлинических условиях). Терапию гастросидином всегда начинали и продолжали при отсутствии выраженных побочных эффектов, пациентам назначали по 40 мг 2 раза в сутки в течение 4 недель; лишь при появлении диареи и крапивницы дозировку гастросидина уменьшали до 40 мг в сутки.

Исследование было выполнено с учетом критериев включения и исключения больных из исследования согласно правилам клинической практики.

При проведении ЭГДС определяли НР, используя быстрый уреазный тест (один фрагмент антрального отдела желудка в пределах 2-3 см проксимальнее привратника) и гистологическое исследование биопсийного материала (два фрагмента антрального отдела в пределах 2-3 см проксимальнее привратника и один фрагмент тела желудка в пределах 4-5 см проксимальнее угла желудка). При обследовании больных при необходимости проводили УЗИ органов брюшной полости и рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. Полученные данные, включая и выявленные побочные эффекты, регистрировали в истории болезни.

В период проведения исследования больные дополнительно не принимали ингибиторы протонного насоса, блокаторы Н2-рецепторов гистамина или другие так называемые «противоульцерогенные» препараты, включая антацидные препараты и средства, содержащие висмут. 25 из 30 пациентов (84%) из-за наличия клинических симптомов, ассоциируемых чаще всего с нарушением моторики верхних отделов пищеварительного тракта, дополнительно получали прокинетики: домперидон (мотилиум) в течение 4 недель или метоклопрамид (церукал) в течение 3-4 недель.

Лечение больных ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита всегда начинали с назначения им гастросидина по 40 мг 2 раза в сутки (предполагалось, что в случае появления существенных побочных эффектов доза гастросидина будет уменьшена до 40 мг в сутки). Через 4 недели от начала лечения (с учетом состояния больных) при наличии клинических признаков ГЭРБ и (или) эндоскопических признаков эзофагита терапию продолжали еще в течение 4 недель. Через 4-8 недель по результатам клинико-лабораторного и эндоскопического обследования предполагалось подвести итоги лечения больных ГЭРБ.

При лечении больных гастросидином (фамотидином) учитывались следующие факторы: эффективность гастросидина в подавлении как базальной и ночной, так и стимулированной пищей и пентагастрином секреции соляной кислоты, отсутствие изменений концентрации пролактина в сыворотке крови и антиандрогенных эффектов, отсутствие влияния препарата на метаболизм в печени других лекарственных средств.

По результатам анализа обследования и лечения больных ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита в большинстве случаев терапия была признана эффективной. На фоне проводимого лечения у больных ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом (при отсутствии эрозий и пептической язвы пищевода) основные клинические симптомы исчезали в течение 4-12 дней; у пациентов с эрозивным рефлюкс-эзофагитом боль за грудиной постепенно уменьшалась и исчезала на 4-5-й день от начала приема гастросидина; у больной с пептической язвой пищевода на фоне рефлюкс-эзофагита — на 8-й день.

Двое из 30 больных (6,6%) через 2-3 дня от начала лечения отказались от приема гастросидина, с их слов, из-за усиления болей в эпигастральной области и появления тупых болей в левом подреберье, хотя объективно состояние их было вполне удовлетворительным. Эти больные были исключены из исследования.

По данным ЭГДС, через 4 недели лечения у 17 пациентов из 28 (60,7%) исчезли эндоскопические признаки рефлюкс-эзофагита, у 11 — отмечена положительная динамика — уменьшение выраженности эзофагита. Поэтому в дальнейшем этих больных лечили гастросидином в амбулаторно-поликлинических условиях в течение еще 4 недель по 40 мг 2 раза в сутки (7 больных) и по 40 мг 1 раз в сутки (4 больных, у которых ранее была снижена дозировка гастросидина).

Весьма спорным остается вопрос — рассматривать ли рефлюкс-эзофагит, нередко наблюдаемый при язвенной болезни (чаще всего при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки), как осложнение этого заболевания или же считать его самостоятельным, сопутствующим язвенной болезни заболеванием? Наш многолетний опыт наблюдений показывает, что, несмотря на некоторую связь ГЭРБ и язвенной болезни (их относительно частое сочетание и даже появление или обострение рефлюкс-эзофагита в результате проведения антихеликобактерной терапии), все же язвенную болезнь и ГЭРБ (в том числе и в стадии рефлюкс-эзофагита) следует считать самостоятельными заболеваниями. Мы неоднократно наблюдали больных с частыми обострениями ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита (при наличии у них рубцово-язвенной деформации луковицы двенадцатиперстной кишки). Последнее обострение язвенной болезни (с образованием язвы в луковице двенадцатиперстной кишки) у этих больных отмечалось 6-7 и более лет назад (значительно реже, чем рецидивы ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита), однако при очередном обострении язвенной болезни с образованием язвы в луковице двенадцатиперстной кишки всегда при эндоскопическом исследовании выявляли и рефлюкс-эзофагит. Мы уверены, что при наличии современных медикаментозных препаратов лечить неосложненную язвенную болезнь значительно легче, чем ГЭРБ: период терапии при обострении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки занимает значительно меньше времени по сравнению с терапией ГЭРБ; да и в период ремиссии этих заболеваний пациенты с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки чувствуют себя более комфортно, в то время как больные ГЭРБ вынуждены для улучшения качества жизни отказываться от приема значительно большего количества продуктов и напитков.

При обследовании (через 8 недель лечения) трое из 11 больных по-прежнему предъявляли жалобы, ассоциированные с нарушением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Трое больных при хорошем самочувствии отказались от проведения контрольной ЭГДС через 8 недель. По данным ЭГДС, у 7 из 8 больных отмечено исчезновение эндоскопических признаков эзофагита (в том числе у одной больной — заживление пептической язвы пищевода).

Определение НР проводилось у всех 30 больных: в 11 случаях выявлена обсемененность НР слизистой оболочки желудка (по данным быстрого уреазного теста и гистологического исследования материалов прицельных гастробиопсий). Антихеликобактерная терапия в период лечения больным ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита не проводилась.

При оценке безопасности проведенного лечения каких-либо значимых отклонений в лабораторных показателях крови, мочи и кала отмечено не было. У 4 больных (13,3%), у которых ранее наблюдался «нормальный» (регулярный) стул, на 3-й день лечения гастросидином (в дозе 40 мг 2 раза в сутки) был отмечен, с их слов, «жидкий» стул (кашицеобразный, без патологических примесей), в связи с чем доза гастросидина была уменьшена до 40 мг в сутки. Через 10-12 дней после снижения дозы стул нормализовался без какой-либо дополнительной терапии. Интересно отметить, что еще у 4 больных, которые ранее страдали запорами, на фоне проводимого лечения стул нормализовался на 7-й день. У 3 из 30 больных (10%) на 3-4-й день приема гастросидина появились высыпания на коже туловища и конечностей (крапивница). После уменьшения дозировки гастросидина до 40 мг в сутки и проведения дополнительного лечения диазолином (по 0,1 г 3 раза в день) высыпания на коже исчезли.

Проведенные исследования показали целесообразность и эффективность терапии ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита гастросидином по 40 мг 2 раза в сутки, особенно при лечении больных с выраженными болевым синдромом и изжогой. Такое лечение может успешно проводиться в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях. Изучение отдаленных результатов проведенного лечения позволит определить продолжительность периода ремиссии этого заболевания и целесообразность лечения гастросидином в качестве «поддерживающей» терапии или же терапии «по требованию».

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию