Облачная гряда что это

облачная гряда

Смотреть что такое «облачная гряда» в других словарях:

Франция* — (France, Frankreich). Расположение, границы, пространство. С севера Ф. омывает Немецкое море и Ла Манш, с запада Атлантический океан, с юго востока Средиземное море; на северо востоке она граничит с Бельгией, Люксембургом и Германией, на востоке… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Франция — I (France, Frankreich). Расположение, границы, пространство. С севера Ф. омывает Немецкое море и Ла Манш, с запада Атлантический океан, с юго востока Средиземное море; на северо востоке она граничит с Бельгией, Люксембургом и Германией, на… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Дания — Королевство Дания, гос во на С. Европы. В источниках V VI вв. упоминается др. герм, племя даны, жившее на Ютландском п ове. В IX в. при адм. устройстве пограничных земель империи Карла Великого была образована Danmark данская марка (марка др.… … Географическая энциклопедия

Аватар (фильм, 2009) — У этого термина существуют и другие значения, см. Аватар. Аватар Avatar … Википедия

облако — сущ., с., употр. часто Морфология: (нет) чего? облака, чему? облаку, (вижу) что? облако, чем? облаком, о чём? об облаке; мн. что? облака, (нет) чего? облаков, чему? облакам, (вижу) что? облака, чем? облаками, о чём? об облаках 1. Облако это… … Толковый словарь Дмитриева

Облачная гряда что это

Облака — видимые на небе с поверхности земли, взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара — капли воды, кристаллы льда, или и те, и другие (они называются облачными элементами), находящиеся в подвешенном состоянии на некоторой высоте. При укрупнении облачных элементов и возрастании их скорости падения, они выпадают из облаков в виде осадков. Обычно облака наблюдаются в тропосфере. Тропосферные облака подразделяются на роды, виды, разновидности и по дополнительным признакам в соответствии с международной классификацией облаков. Изредка наблюдаются другие виды облаков: перламутровые облака (на высоте 20—25 км) и серебристые облака (на высоте 70—80 км).

Классификация облаков.

| 1 Перистые(Cirrus, Ci) 2 Перисто-кучевые (Cirrocumulus, Cc) 3 Перисто-слоистые (Cirrostratus, Cs) 4 Высоко-кучевые (Altocumulus, Ac) 5 Высоко-слоистые (Altostratus, As) 6 Высоко-слоистые просвечивающие — Altostratus translucidus (As trans) 7 Слоисто-дождевые (Nimbostratus, Ns) 8 Слоистые (Stratus, St) 9 Кучевые облака (Cumulus, Cu) 10 Кучево-дождевые(Cumulonimbus, Cb) |

Облака вертикального развития – облака, имеющие вид изолированных (иногда объединенных в гряды) облачных масс, вертикальные размеры которых одного порядка с горизонтальными. Эти облака иногда заключаются только в нижнем ярусе (в умеренных широтах – ниже 2000 м), но нередко их верхние части проникают в средний и в верхний ярусы (см. ярус облаков). К ним относятся кучевые и кучево-дождевые облака. Некоторые авторы относят к О. В. Р. и слоисто-дождевые облака, представляющие собой облачные слои большого вертикального протяжения, обычно пронизывающие два или три яруса облаков.

Облака восходящего скольжения – облака, связанные с восхождением обширных слоев воздуха над фронтальной поверхностью и его динамическим охлаждением. Это прежде всего высокослоистые (Аs) и слоисто-дождевые (Ns), образующие обычно одну общую систему Аs – Ns, особенно типично развитую в случае теплого фронта. В случае холодного фронта к Аs – Ns часто присоединяются облака типа кучево-дождевых (Сb); на фронтах окклюзии наблюдаются различные видоизменения основных форм, напр. плотные высоко-кучевые (Ас ор.) и слоисто-кучевые (Sс ор.) К О. В. С. также относятся перисто-слоистые облака (Сs), отчасти перисто-кучевые (Сс) и перистые (Сi).

Понятие О. В. С. можно распространить также на орографические облака, связанные с восхождением воздушной массы по горному хребту.

Облака вулканических извержений – кучевообразные облака, возникающие над вулканом при извержении; отличаются быстрым развитием, обильными клубами. На больших высотах могут растекаться в горизонтальном направлении, покрывая обширные площади. С ними также бывают связаны электрические явления. О. В. И. состоят из пыли (пепла) и водяных капель; иногда из них выпадают осадки.

Облака нижнего яруса – облака, располагающиеся ниже 2 км: слоистые (St), слоисто-кучевые (Sс), а также плоские кучевые (Cuhum).

Облака пожаров – облака, возникающие вследствие образования сильных восходящих токов конвекции над большими, напр., лесными пожарами. Они содержат также продукты сгорания (дым, сажу пепел) и часто принимают вид густых и мрачных клубящихся облаков, развивающихся по вертикали до больших высот.

Облака препятствий – облака, возникающие у орографических препятствий при натекании или перетекании воздуха. О. П. нередко малоподвижны или почти неподвижны на вид; это объясняется продолжительным облакообразованием с наветренной стороны препятствия и рассеянием облаков на подветренной стороне. О. П. часто имеют форму чечевицеобразных облаков (lenticularis). О. П. – основная форма орографических облаков.

Облакообразование – процесс образования облаков того или иного рода. О. определяется тепловыми условиями и переносом влаги в атмосфере. Всякий процесс, который ведет к понижению температуры или увеличению влагосодержания воздуха, является благоприятным для О. Наиболее благоприятные условия для О., создаются тогда, когда воздух совершает восходящее движение (вдоль фронтальной поверхности, при конвекции, волновых движениях, орографическом подъеме). Существенную роль в О. играют и такие факторы, как турбулентный обмен и радиационная потеря тепла. См. генетическая классификация облаков.

Облачность внутритропической зоны конвергенции (ВЗК) представляет собой скопление активно развивающихся кучевых, мощных кучевых и кучево-дождевых облаков в сочетании с большим количеством перистых облаков в виде полосы, которая расположена вблизи экватора над водной поверхностью океана. Полосы могут быть сплошными или прерывистыми и могут простираться на несколько тысяч километров. На краях облачных массивов могут наблюдаться ответвления в виде линий и гряд кучевообразных облаков или выметы перистообразной облачности. Иногда облачность ВЗК состоит из более мелких скоплений кучево-дождевых и мощных кучевых облаков. На снимках в видимом и инфракрасном диапазонах полосы значительной или сплошной облачности хорошо выделяются на фоне существенно меньшего количества облаков по обе стороны от ВЗК.

Облачность струйных течений состоит из плотных перистых облаков, имеющих волокнистую текстуру изображения. Эти высокие облака образуются с теплой стороны струйного течения в виде обширного, вытянутого вдоль потока, сплошного массива или в форме длинных узких полос. С холодной стороны струйного течения облака либо отсутствуют, либо являются низкими. Основным признаком опознавания облачной полосы струйного течения является резкая граница облаков перистых форм со стороны холодного воздуха. При очень сильных ветрах массив перистых облаков может иметь мезомасштабные поперечные полосы, расположенные вдоль его границы по оси струйного течения. Положение струйного течения можно определить по облакам, особенно по резкому краю перистых облаков или по тени, отбрасываемой этими облаками на нижележащие. На снимках в видимом диапазоне тень выглядит темной полосой шириной 1–3 мм.

Облачные гряды — система конвективных облаков, которые, располагаясь друг возле друга, образуют группировку, напоминающую по внешнему виду цепочку. В том случае, когда просветы между облаками, составляющими одну гряду, меньше разрешающей способности аппаратуры, гряда представляет собой линию шириной от 10 до 50 км, а длина конвективных гряд меняется от 30 до нескольких сотен км.

Облачные линии (продольные и поперечные) — узкие полосы облаков, размер которых в поперечнике соизмерим с разрешающей способностью аппаратуры. Промежутки между облачными элементами линий меньше разрешающей способности аппаратуры, вследствие чего облака образуют сплошную линию. Продольные облачные линии образованы из конвективных облаков различных размеров, но, как правило, в диаметре не более одного километра. Продольные линии встречаются в виде «цепочек» и «улиц». Ширина таких линий и безоблачных пространств соизмерима с разрешающей способностью аппаратуры, а их длина может достигать нескольких сотен километров. Поперечные облачные линии встречаются реже, чем продольные. Они выглядят в виде узких коротких полосок, расположенных близко друг к другу, перпендикулярно или под некоторым углом к направлению облачных полос атмосферных фронтов или струйных течений.

Облачные полосы — облачные образования квазилинейной формы. Длина облачных полос в несколько раз превышает их ширину, которая бывает менее 1000 км. Тон и структура облачных полос могут быть различными. Наиболее широкие и яркие облачные полосы соответствуют активным фронтам с интенсивными восходящими движениями влажного воздуха. Облачные полосы, соответствующие размытым фронтам, обычно состоят из несплошной облачности, а иногда из нескольких отдельных, расчлененных прояснениями, сравнительно узких полос. В циклонах фронтальные облачные полосы спиралевидно изгибаются под влиянием циркуляции воздуха. В антициклоне они вытягиваются вдоль его периферии и несколько прогибаются в сторону низкого давления у поверхности Земли.

Облачные полосы холодных фронтов – ярко белые полосы, состоящие из отдельных скоплений облачных образований различной яркости, или широких ярко белых полос сплошной облачности, в которых отчетливо проявляются признаки кучево-дождевых облаков. Облачные полосы холодного фронта имеют четкие границы, как со стороны холодной воздушной массы, так и со стороны теплой. Утолщение облачной полосы, изменение ее кривизны и яркости соответствуют образованию волнового возмущения на фронте.

Облачность – cовокупность облаков, наблюдаемых одновременно над какой-либо территорией. В метеорологии под О. понимается степень покрытия небосвода облаками, определяемая глазомерно в десятых долях (баллах) от всего небосвода. Ноль баллов соответствует безоблачному небу, 10 баллов – полному покрытию неба облаками. Отдельно отмечается О. нижняя (степень покрытия неба облаками нижнего яруса) О. общая (степень покрытия всеми облаками независимо от яруса высоты). О. является одним из наиболее важных факторов, характеризующих погоду и климат. Зимой и ночью она препятствует понижению температуры поверхности земли и приземного слоя воздуха вследствие уменьшения лучеиспускания в мировое пространство. Летом и днем О. ослабляет нагревание земной поверхности солнечными лучами, смягчая климат внутри материков. О. относится к числу второстепенных факторов жизни растений, оказывает ослабляющее влияние на основные факторы, напр., снижает интенсивность прямой солнечной радиации.

Одноэтапная технологическая схема процесса дешифрирования:

1. Полевое дешифрирование;

2. Камеральное дешифрирование.

Озон (O3)

Озон, трехатомная форма молекулы кислорода (O3), представляет собой газовый компонент в составе атмосферы. В тропосфере он образуется как естественным путем, так и в результате фотохимических реакций с участием газов, являющихся продуктом деятельности человека (фотохимический “смог”). В больших концентрациях тропосферный озон может быть вреден для очень многих живых организмов. Тропосферный озон действует в качестве парникового газа. В стратосфере озон образуется в результате взаимодействия солнечного ультрафиолетового излучения с молекулярным кислородом (O2). Стратосферный озон играет решающую роль в радиационном балансе стратосферы. Его концентрация достигает наибольшего значения в озоновом слое. Истощение стратосферного озона в результате химических реакций, которые могут быть ускорены под воздействием изменения климата, приводит к увеличению околоземного потока биологически активного ультрафиолетового излучения.

Озоновый слой

В стратосфере есть слой, в котором концентрация озона достигает максимального значения. Это слой называется озоновым. Он расположен на высоте от 12 до 40 км с максимумом концентрации озона на высоте приблизительно 20-25 км. Этот слой истощается в результате антропогенных выбросов хлористых и бромистых соединений. Каждый год весной в южном полушарии, над районом Антарктики, происходит очень сильное истощение озонового слоя, что также обусловлено действием хлористых и бромистых соединений антропогенного происхождения в сочетании со специфическими метеорологическими условиями в этом районе. Это явление получило название озоновой дыры.

Окклюзия:

1. Окклюдирование циклона, процесс перехода фронтального циклона из стадии молодого циклона с теплым сектором у поверхности земли в последующую заключительную стадию – окклюдированного циклона. О. состоит в смыкании холодного фронта циклона с медленнее движущимся теплым фронтом. При этом теплый сектор у поверхности земли ликвидируется, а теплый воздух все более вытесняется холодным воздухом в верхние слои тропосферы. С О. связано возрастание вертикальной мощности циклона (из среднего он становится высоким), уменьшение скорости его поступательного движения и последующее затухание вследствие ликвидации температурных контрастов и уменьшения лабильной энергии. Рис. см. внетропический циклон, фронт окклюзии.

2. Так иногда называют окклюдированный циклон.

Онлайн (On-line) – режим работы в Интернет при непосредственном подключении к сети.

Опасная половина – половина тропического циклона, расположенная справа от направления его движения в северном полушарии и слева в южном. Ветры здесь особенно сильны и относят судно в переднюю часть возмущения.

Синоним: опасный полукруг.

Оползень

Масса грунта, которая сползает вниз по склону под действием собственного веса, зачастую в результате насыщения грунта водой; быстрое движение вниз по склону массы почвы, скальных пород или обломков горной породы.

|  |

Опустынивание:

1. Антропогенный процесс, деградация земель в аридных, семиаридных и сухих субгумидных областях, возникающая в результате неблагоприятного влияния человека;

2. Процесс обеднения аридных, субаридных и даже субгумидных экосистем совместным воздействием человека и засухи.

Организационное обеспечение ДО – соответствующие местному и федеральному законодательству формы организации учебного процесса с использованием технологии ДО, а также рекомендации по их использованию.

Организация учебного процесса – формирование и оптимизация технологически взаимосвязанной последовательности действий функциональных и структурных подразделений учебного заведения, в результате которой обеспечивается реализация профессиональных образовательных программ различного уровня в отношении обучающихся.

Орбитой или траекторией называется путь, описываемый спутником в пространстве вокруг центрального притягивающего тела.

Орбитальная станция – космический аппарат, предназначенный для долговременного нахождения живых организмов и оборудования на орбите для проведения научно-исследовательских, технических и других работ. Включает в себя целый комплекс систем, обеспечивающих жизнедеятельность, безопасность и выполнение поставленных задач. Международная космическая станция (МКС)— пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. МКС — совместный международный проект, в котором вместе с Россией участвуют шестнадцать стран.

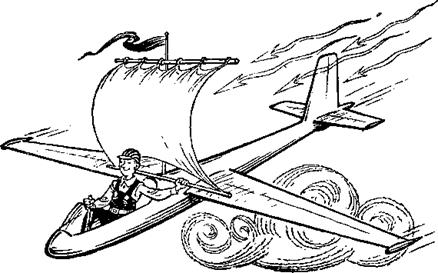

ОБЛАЧНЫЕ ГРЯДЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Летом при ветрах можно наблюдать, как облака вытягиваются длинными грядами одно за другим. Порой гряды виднеются от горизонта до горизонта. Иногда гряда обрывается, но где-то недалеко начинается новая и тянется дальше. Такие гряды — настоящая находка для планериста, и если их умело использовать, то можно добиться при полетах на планере значительных успехов.

Так, 23 июня 1962 года, мастер спорта Александр Филюшин из Тулы с пассажиром на «Бланике» пролетел до намеченного пункта 621 км и установил мировой рекорд. Значительную часть пути пилот прошел под грядами. Ему удавалось совершать переходы под облаками по 50—60 км без потери высоты.

Двумя годами позже, 24 апреля 1964 года, мастер спорта Павел Антонов с пассажиром на «Бланике» пролетел из Днепропетровска в Волгоград (702 км) за 7,5 часа. Антонов также значительную часть своего пути прошел под облачными грядами, что и позволила ему превысить рекорд Филюшина.

Перечень подобных полетов под грядами можно было бы продолжить, но и из сказанного понятно, что гряды облаков большое подспорье и использовать их для своих спортивных целей должен уметь каждый планерист.

Для нормативных и рекордных полетов на открытую дальность и в заранее намеченный пункт желательно подбирать погоду не только с отличными парящими условиями, но и с сильным ветром. А при сильном ветре облака часто вытягиваются одно за другим

Рис. 61

в гряды, что создает почти непрерывную цепь восходящих потоков. Поскольку маршруты по этим упражнениям выбирают в направлении ветра, то гряды превращаются для планериста в своеобразное воздушное шоссе, по которому можно лететь с большой путевой скоростью, почти без потери высоты.

Как правило, гряды возникают в тылу холодного фронта, при потоках холодной адвекции и связанных с фронтом ветрах. Однако они могут образовываться и при слабых ветрах внутри гребня или на периферии разрушающегося антициклона. И если в первом случае гряды всегда располагаются по ветру, то во втором — самым неожиданным образом, даже под углом одна к другой или перпендикулярно к направлению ветра. Это зависит ог того, что в данном случае на расположение гряд влияет не ветер, а рельеф местности. Облака, возникая вдоль каких-то более активных термических очагов: пойм рек, лесных массивов, горных хребтов и т. д.—образуют гряды, повторяющие очертания этих очагов.

В любом случае для планериста гряда — подарок самой природы, и им надо пользоваться. Рассмотрим тактические варианты полета под грядой (рис. 61).

Если пилот догоняет гряду на большой высоте (примерно 0,9 // кромки облачности), то он должен использовать гряду для увеличения путевой скорости. Делается это просто: планерист продолжает выдерживать высоту полета постоянной, а чтобы восходящие потоки не втянули его в облака, увеличивает скорость полета настолько, чтобы стрелка вариометра оставалась на нуле.

Если же пилот настигает гряду после перехода со значительной, потерей высоты (0;3—0,5 Я), то возможны три варианта действии. Первый — наиболее распространенный, но не самый выгодный. Пилот вводит планер в спираль, набирает высоту до кромки облака и далее, как и в первом случае, использует гряду для увеличения путевой скорости.

Второй вариант встречается на практике реже, но теоретически он более выгоден. Пилот, руководствуясь показаниями кольцевого

134

калькулятора, идет вдоль гряды способом дельфин, т. е. постепенно ют потока к потоку по прямой набирает высоту с таким расчетом, чтобы к концу гряды оказаться под нижней кромкой облаков.

Все три варианта имеют свои положительные и отрицательные стороны. Применяют их в зависимости от случая по тактическим соображениям, связанным со сложившейся обстановкой. Попадая тюд гряду на малой высоте, пилот, прежде всего, заботится о том, чтобы быстрее снова оказаться под облаками и гарантировать дальнейший полет. Если при этом ему встретятся потоки по 4—5 м/с, то лервый вариант вполне оправдан.

Но если потоки под первыми облаками гряды слабые, то вряд ли

•следует становиться в спираль. В первом случае выигрышнее второй вариант — полет способом дельфин на скорости, несколько меньше экономической в потоках, увеличенной до показаний калькулятора между ними и снова уменьшенной з очередном потоке. Так, к концу гряды, не останавливаясь для набора высоты, пилот постепенно может оказаться на вершине потока. Этот вариант полета наиболее желателен и по расчетам уступает первому варианту

-только в том случае, если его средняя скороподъемность в два раза :ниже.

Но в практике полетов могут быть случаи, когда третий вариант полета под грядой используется в чистом видо. Объясним это на примерах.

Первый случай. Допустим, мы встретили гряду на высоте 1000 м на каком-то удалении от поворотного пункта. И эта гряда направлена прямо на поворотный пункт. Если полет нормативный или рекордный, когда высота прохода поворотного пункта не ограничена, вы должны использовать гряду для наибольшего увеличения путевой скорости, т. е. используете первый или второй вариант. Но если высота прохода ограничена 1000 м (как это часто бывает на соревнованиях), то незачем уменьшать скорость полета, набирать высоту, чтобы снова терять ее при подходе к поворотному пункту. Выгоднее выдержать высоту полета постоянной, увеличивая скорость в потоках, что гарантирует более быстрый прилет на «отметку» на заданной высоте.

Второй случай, когда в полете под грядой выгоднее применить третий вариант в конечной фазе полета. Допустим, вы достигли

Рис. 62

гряды на высоте 1000 м. Гряда тянется в направлении финиша полета (аэродрома). Предположим, что для выполнения долета на оптимальной скорости нужно 2000 м высоты, т. е. необходимо ча-брать еще 1000 м. Значит, для этого либо придется становитьс’* в спираль, либо идти способом дельфин вдоль гряды (второй вариант), пока удаление от аэродрома не сократится настолько, чго можно будет, руководствуясь подсчетами на линейке, совершить долет. Но если вы видите, что гряда обрывается за столько километров от финиша, что 1000 м высоты хватит на долет, конечно, выгоднее идти под грядой на скорости без набора высоты, чтобы затем с прямой совершить долет (рис. 62).

Как видим, гряды в любом случае дают значительный прирост средней путевой скорости полета, и при первой же возможности их следует использовать. Особенно этот прирост заметен при полетах по замкнутым маршрутам на наветренных отрезках пути.

Техника полетов под грядой проста, особенно если облака хорошо развиты и потоки под ними не слабеют до самой кромки. Заметив облачную гряду впереди по маршруту, планерист направляется к ближайшему ее облаку (рис. 63). Но не всегда первое облако гряды самое мощное, поэтому поток под ним может оказаться слабее, чем под следующими облаками. Это надо определить еще на подходе и так рассчитать высоту перехода, чтобы в случае надобности ее хватило для того, чтобы дойти до следующего облака. Терять высоту ниже половины потока не рекомендуется. Если догоните гряду и увидите, что подъем под первым облаком слабее обыч-

Рис. 63

ного, не спешите становиться в спираль. Продолжайте полег вдоль гряды способом дельфин и все время держитесь с той ее стороны, с которой расположены потоки. Если облака выстроились одно за другим вплотную, то разрывы между потоками будут небольшие. Так, минуя два-три облака по прямой, наконец, дойдете до более мощных облаков, которые хорошо будут видны вам снизу. Как только встретите сильный поток, примерно 4—5 м/с, введите планер в спираль и набирайте высоту до самой кромки облака. Поскольку близко под кромкой облака вперед не просматриваются, то направление к следующему облаку определяйте по облачным теням на земле. При переходе к этому облаку планер потеряет несколько десятков метров высоты, и вам сразу станет лучше видно общее направление гряды. Если разрывов между потоками нет, то умышленно не добирайте метров 100 до кромки, чтобы снизу лучше была видно гряду. Попав в поток, дальнейшие свои действия определяйте в соответствии с его скороподъемностью. Если подъем более 4 м/с и до кромки далеко, становитесь в спираль, если слабый — проходите сквозь поток, выдерживая скорость по калькулятору.

Но вот вы достигли оконечности гряды. Каковы должны быть дальнейшие действия?

Опять все зависит от конкретных обстоятельств. Допустим, впереди по маршруту снова увидели облачную гряду. Часто в воздуха трудно определить расстояние до очередного облака. Снова обращайтесь к старому испытанному способу — выяснению расстояния по облачным теням на земле (рис. 64). Если разрыв небольшой и имеющейся в наличии высоты достаточно, чтобы сделать переход на оптимальной скорости, то немедленно переводите планер на эту скорость и следуйте к ближайшей гряде.

Но бывает и так, что гряда кончается, а впереди по маршруту другой нет. А вот в стороне маршрута гряды есть. Как быть?

Так как при дальних полетах отклонение в сторону от линии пути на 20—30 км и даже больше не играет существенной роли,

|

Рис. 64

а выигрыш во времени и в скорости под грядами по сравнению с обычным полетом огромный, есть смысл уклониться в сторону от маршрута и перейти на новую гряду. Если условия погоды позволяют выбирать гряды и справа, и слева от линии пути, то варьируйте боковые отклонения так, чтобы они чередовались: раз — влево, раз — вправо. Это позволит в основном держаться в направлении маршрута. Если же все время от гряды к гряде будете отклоняться в одну сторону, то в конце пути окажетесь на несколько десятков километров в стороне от намеченного пункта, и, чтобы прийти к нему, придется затратить много времени. Кроме того, такой долет может стать и неосуществимым, если не будет подходящих условий.

При полете на открытую дальность, когда важен не определенный пункт посадки, а максимально покрытое расстояние, выдерживание линии пути не имеет особого значения. Поэтому отклоняться надо в сторону лучшей погоды, где стабильнее гряды и мощнее потоки.

Совершать рекордные попытки по замкнутым маршрутам, т. е. по треугольным и до намеченного пункта с возвращением на старт при сильных ветрах, не рекомендуется. Но на соревнованиях приходится разыгрывать эти упражнения при любой погоде, в том числе и при ветре. В этом случае следует учитывать наличие гряд и использовать их для лучшего выполнения задания. Как известно, при полете по треугольному маршруту одна из сторон его оказывается почти всегда направленной против ветра или но ветру (рис. 65).

Возникает вопрос, как выбирать круг полета по треугольному маршруту?

Лучшее направление полета такое, чтобы прямая с грядами была против ветра. Почему?

| Рис. 65 |

|

| Рис. 66 |

Не лучше ли сделать наоборот? Пройти первую прямую против ветра, но зато две другие — с попутно-боковым ветром? Возьмите линейку, ветрочет, подсчитайте и убедитесь, что этот вариант более выгоден. Если же учесть, что гряды облаков помогут пройти наветренный участок с путевой скоростью больше расчетной, то экономия времени при таком выборе круга полета по треугольному маршруту будет существенной.

Те же самые рассуждения остаются в силе и тогда, когда ветер будет дуть не строго вдоль одной прямой треугольного маршрута, а под какими-то углами ко всем трем. И в этом случае нужно выбирать направление полета так, чтобы наиболее наветренную прямую проходить против ветра или чтобы одна прямая была наветренная, а две остальных — располагались с попутно-боковым или одна с попутным, а другая с боковым ветром. В этом случае облачные гряды не будут совпадать с линией маршрута, а расположатся под углом к ней. Можно ли их как-то использовать для быстрейшего преодоления наветренного отрезка пути? Можно.

Для этого надо идти под грядами (рис. 66) как бы ступеньками, несмотря на то что они уходят в сторону от линии пути. Ведь продвигаясь вперед по гряде против ветра, тем самым без потери высоты приближаемся к намеченной цели. Удалившись на 10—15 км от линии пути по гряде в сторону, можно делать переход к следующей гряде с боковым ветром. Пока будем набирать высоту, ветер отнесет нас на некоторое расстояние назад. Набрав высоту, снова продвигаемся вперед по гряде и снова выполняем переход на новую гряду. Последнее удаление от поворотного пункта нужно рассчитать так, чтобы на поворотный пункт прийти с боковым ветром и достаточным запасом высоты, который бы позволял после «отметки» на нем перейти к облакам на втором отрезке маршрута.

Такая тактика полета, неоднократно проверенная на соревнованиях, вполне себя оправдала. Конечно, и здесь спортсмен должен вести самый тщательный анализ и учет метеорологической обстановки. Данную рекомендацию движения по грядам нельзя принимать как догму. В полете могут сложиться такие обстоятельства, когда выгоднее некоторые отрезки пути пройти строго по маршруту, если, например, гряды окажутся недостаточно сильными и большие переходы под ними против ветра не получатся. Все эти конкретные случаи нельзя предусмотреть заранее. Это еще раз подтверждает нашу мысль о том, что парение — процесс творческий и что в полете следует предвидеть обстановку на один-два перехода вперед, на ходу корректировать тактические варианты и выбирать лучшие из них.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.