Объемное образование селлярной области что это

Объемное образование селлярной области что это

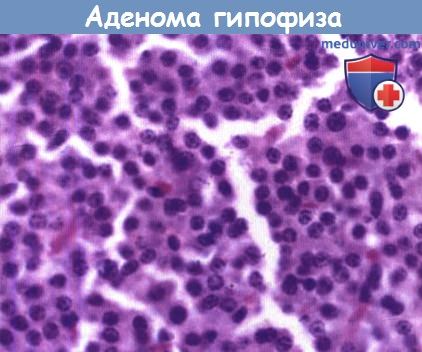

Опухоли хиазмально-селлярной области представлены аденомами гипофиза и их очень редкими злокачественными формами, известными как рак гипофиза и краниофарингиомы. Аденомы гипофиза могут быть эндокринно активными или неактивными и обычно приводят к акромегалии, синдрому Кушинга и т.д. Они относятся к более частым внутричерепным опухолям (8-12%) с равным распределением между мужчинами и женщинами и без четкого возрастного пика.

Аденомы гипофиза могут быть представлены как мономорфными маленькими круглыми клетками, так и папиллярными образованиями. Краниофарингиомы встречаются и у детей, и у взрослых, соотношение между мужчинами и женщинами одинаковое. Кроме того, в этой локализации встречаются несколько кист, наиболее распространенная из которых киста кармана Ратке.

Аденомы гипофиза определяют как эндокринологически активные, если они вырабатывают пролактин и гормон роста (чаще) или АКТГ (редко), или другие гормоны (очень редко). Соответствующие популяции клеток в опухолях могут быть выявлены специальными окрасками, с помощью иммуногистохимии и электронной микроскопии. Но однозначное соответствие морфологических данных с эндокринологическими не предполагается. Краниофарингиомы содержат полосы частично многослойного эпителия и могут быть двух форм: папиллярной и адамантиноматозной.

Они имеют различные гистологические особенности, распределение по возрасту и уровень рецидивирования, последняя форма склонна к образованию кератина и кальцификатов и встречается почти исключительно у взрослых.

Аденомы гипофиза и обе формы краниофарингиом классифицируются как класс I. Рак гипофиза, который встречается крайне редко, имеет IV степень. Киста кармана Ратке не является собственно опухолью, но может рассматриваться в качестве приостановившейся в развитии краниофарингиомы.

состоят из плотного скопления мелких клеток, которые плохо ограничены и образуют мономорфные пласты.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

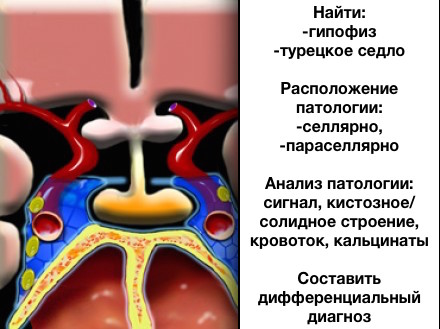

Патология селлярной и параселлярной областей

Данный подход основан на презентации Walter Kucharczyka и адаптирован для Radiology Assistant Marieke Hazewinkel. В статье рассматривается системный подход к образованиям селлярной и параселлярной областей.

Дифференциальный диагноз: анатомический подход

Анатомический подход используется для того, чтобы определить локализацию образования (селлярная или параселлярная области).

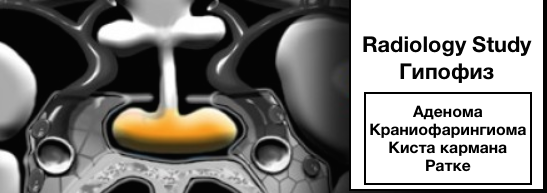

Гипофиз:

Справа на коронарном срезе представленная структура, расположенная в турецком седле, является гипофиз.

Гипофиз обычно у женщин больше в размерах, чем у мужчин так, как у женщин гипофиз имеет более выпуклые верхние края, а мужчин верхние края вогнутые.

Патологии гипофиза (наиболее частые):

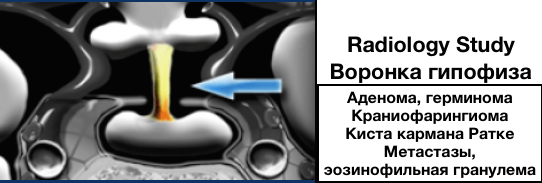

Воронка гипофиза:

Анатомическая структура, которая оценивается далее, это воронка гипофиза, которая расположена вертикально и соединяет гипофиз и мозг. В норме воронка гипофиза в основании тоньше, чем в верхней части. Стебель гипофиза эмбриологически свое начало берет из эпителия кармана Ратке, что объясняет схожесть развивающихся патологий, исходящих из воронки гипофиза, с патологиями гипофиза.

Детский возраст

Взрослый возраст

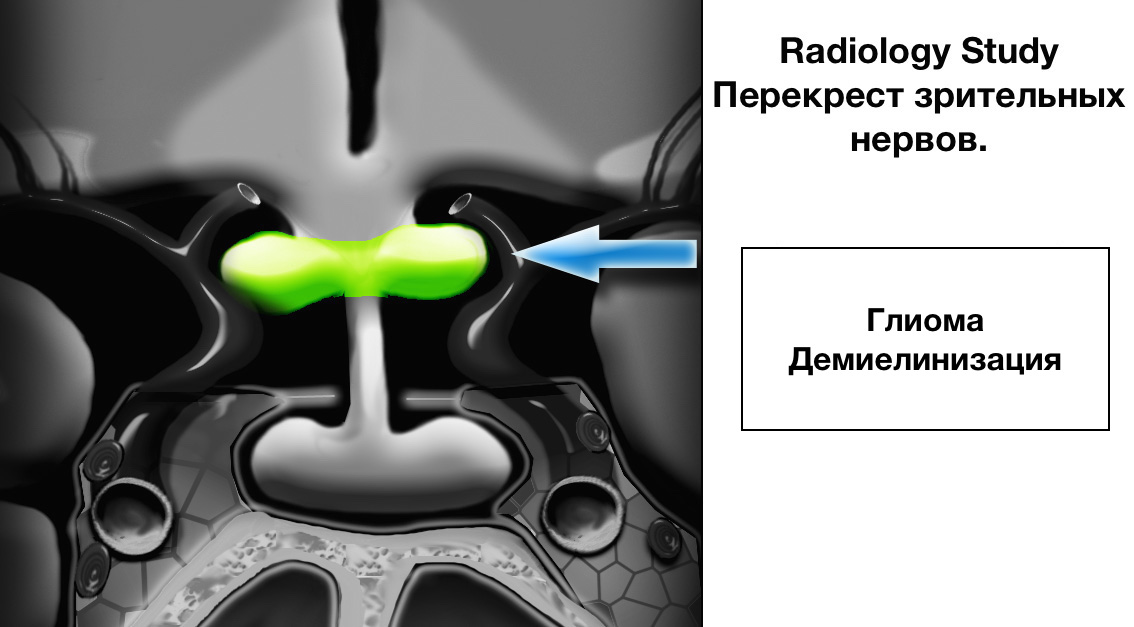

Перекрёст зрительных нервов (хиазма)

Перекрёст или хиазма зрительных нервов является также важно анатомической структурой для оценки в супраселлярной цистерне. Хиазма визуализируется в форме перевернутой восьмерки и является продолжением головного мозга, состоящая из глиальной ткани, поэтому глиома наиболее частая опухоль этой анатомической структуры.

В США и ЕС также часто выявляют демиелинизирующие заболевания, поражающие перекрест зрительных нервов в особенности рассеянный склероз (РС), что тоже может с некоторым увеличением хиазмы зрительных нервов в размерах.

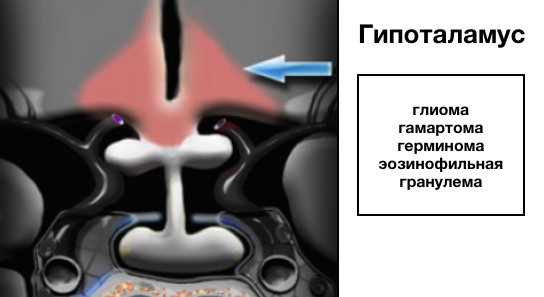

Гипоталамус

Следующей анатомической структуры для оценки является гипоталамус, расположенный книзу от таламуса, формируя латеральные стенки и дно третьего желудочка.

Самая распространенная опухоль данной локализации является глиома.

Дифференциальный диагноз в детском возрасте:

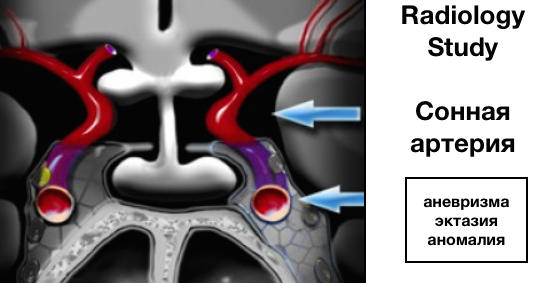

Внутренняя сонная артерия (ВСА)

Далее оцениваются внутренние сонные артерии, которые имеют сложный анатомический ход, проходя сперва через основание черепа, визуализируясь в виде буквы S на боковых срезах, а далее через кавернозные синусы.

Краниальные сегменты ВСА также называют супракавернозными сегменты.

ВСА бифуркируется на ветви:

Наиболее частые патологии:

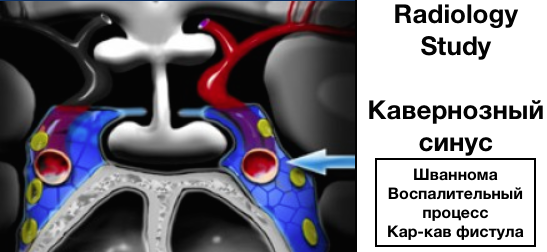

Кавернозный синус

Кавернозный или пещеристый синус является парным и располагается на основании черепа по бокам от турецкого седла.

Боковая стенка пещеристого синуса содержит следующие пары черепных нервов:

Отводящая (6) пара проходит медиальнее и каудальнее по отношению к сонной артерии.

Наиболее частые патологии:

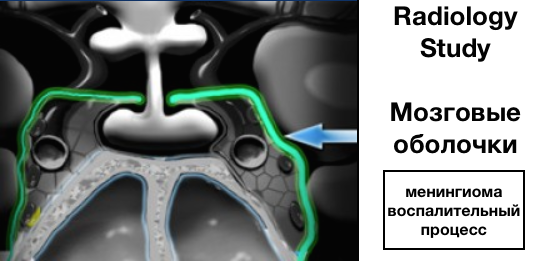

Мозговые оболочки:

Оболочки покрывают пещеристый синус и обычно толще с латеральных сторон и сверху, чем с медиальных сторон снизу.

Наиболее частые патологии:

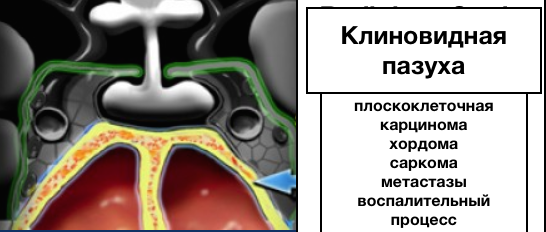

Клиновидная пазуха:

Ниже гипофиза расположена клиновидная пазуха, содержащая воздух и выстланая слизистой оболочкой. Кзади от клиновидной пазухи расположен скат (не показан на данном корональном срезе).

Наиболее частые патологии:

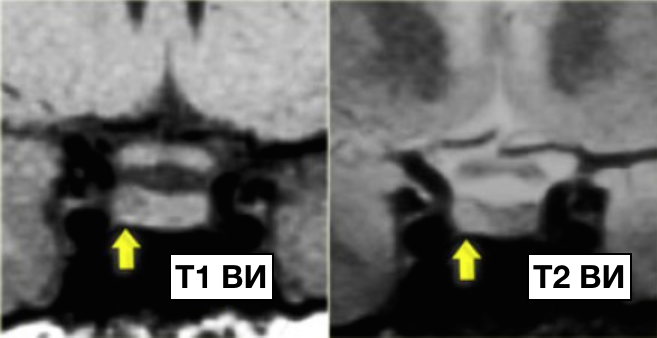

Микроаденома гипофиза

На данных изображениях представлен классический случай микроаденомы. На Т1 взвешенных изображениях в гипофизе визуализируется опухоль 3-4 мм в диаметре, незначительно гипоинтенсивнее по отношению к нормальной ткани гипофиза, а на Т2 взвешенных изображениях незначительное гиперинтенсивное.

Следовательно, дифференциальный диагноз выглядит следующим образом:

NB! Данные две патологии не всегда возможно отдифференцировать друг от друга.

Безконтрастная МРТ в диагностике микроаденом гипофиза имеет чувствительность в 70%. Контрастирование не всегда необходимо, даже если на нативных изображениях патология не выявлена так, как пациентам проводят схожее симптоматическое лечение, как и пациентам с выявленной микроаденомой (чаще это женщины с гиперпролактинемией).

Цель исследования, соответственно, поиск опухоли размерами более, чем 10 мм.

Контрастирование необходимо в случаях, когда необходимо установить точную локализацию патологического процесса для последующего оперативного вмешательства. Контрастирование обязательно при неэффективном симптоматическом лечении у пациентов с опухолью гипофиза (например, при болезни Кушинга).

Опухоли хиазмально-селлярной области и основания черепа (оперативное лечение с использованием лечение с использованием трансназального транссфеноидального доступа)

Общая информация

Краткое описание

Название протокола: Опухоли хиазмально-селлярной области и основания черепа (оперативное лечение с использованием трансназального транссфеноидального доступа)

Код (-ы) МКБ-10:

С41.0 –Злокачественное новообразование костей черепа и лица

С70.0 –Злокачественное новообразование оболочек головного мозга

C71 –Злокачественное новообразование головного мозга

C71.5 –Злокачественное новообразование желудочка головного мозга

C71.9 –Злокачественное новообразование головного мозга неуточненной локализации

C72.8 –Поражение головного мозга и других отделов центральнойнервной системы,выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

C72.9 –Злокачественное новообразование центральной нервной системы неуточненного отдела

С75.1 –Злокачественное новообразование гипофиза

D16.4 –Доброкачественное новообразование костей черепа и лица

D32.0 –Доброкачественное новообразование оболочек головного мозга

D33.0 –Доброкачественное новообразование головного мозга над мозговым наметом

D35.2 –Доброкачественное новообразование гипофиза

D35.3 –Доброкачественное новообразование краниофарингеального протока

Q04.6 –Врожденные церебральные кисты

Дата разработки протокола: апрель 2013 года.

Категория пациентов: Пациенты нейрохирургического отделения с опухолью хиазмально-селлярной области и основания черепа.

Пользователи протокола: нейрохирурги.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Клиническая классификация:

Анатомическая классификация аденом гипофиза (модифицированная классификация Харди):

Распространение:

1. Супраселлярное распространение

a) нет

b) распространение на супраселлярную цистерну

c) облитерация переднего кармана III-го желудочка

d) значительное смещение дна III-го желудочка

2. Параселлярное распространение

a) интракраниальное (интрадуральное) (1. ПЧЯ, 2. СЧЯ, 3. ЗЧЯ)

b) в или ниже кавернозного синуса (экстрадуральное)

Инвазия/распространение:

1. Дно турецкого седла не изменено

a) седло нормальное или расширено локально; опухоль 10 мм

2. Основная кость

a) локальная перфорация дна турецкого седла

b) диффузная деструкция дна турецкого седла

3. Отдаленное распространение

a) распространение по ликворным путям или гематогенное

Гистологическая классификация опухолей гипофиза

Вид аденом гипофиза при световой микроскопии

При использовании современных методик (электронная микроскопия, иммуногистохимия, радио-иммунный анализ и т.д.) выяснилось, что многие из опухолей, которые ранее считались несекреторными, имеют все компоненты, необходимые для продукции гормонов. Поэтому использование этой классификации имеет ограничения.

Хромофобная: (наиболее частая: отношение хромофобной к ацидофильной = 4-20:1), ранее считались «несекреторными», в действительности могут продуцировать ПРЛ, ГР или ТТГ

Ацидофильная (эозинофильная): продуцирует ПРЛ, ТТГ или обычно ГР → гигантизму (у детей) или акромегалии (у взрослых)

Базофильная→ гонадотропины, β-липотропины или обычно АКТГ → кортизол

Классификация аденом на основании секретируемых ими веществ

1. Эндокриноактивные опухоли:

a) Соматотропиномы –развивается акромегалия

b) Кортикотропиномы –развивается болезнь Иценко-Кушинга

c) Пролактиномы –развивается гиперпролактинемия

d) Тиреотропиномы –развивается гипертиреоз

e) Плюригормональные опухоли (маммосоматотропиномы, пролакто-соматотропиномыи др.) –сочетание перечисленных выше эндокринных синдромов.

2. Эндокринонеактивные (нефункциональные) опухоли

a) null-cell аденома

b) онкоцитома (А и В составляют основную массу эндокринонеактивных аденом)

c) гонадотропин-секретирующая аденома

d) «молчащая» кортикотропин-секретирующая аденома

e) гликопротеин-секретирующая аденома

Классификация краниофарингиом

1. Адамантинозные

2. Папиллярная

Классификация хордом

1. Кранильные хордомы

2. Вертебральные

3. Каудальные

Диагностика

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий:

На догоспитальном этапе:

1. Консультация эндокринолога.

2. Консультация офтальмолога (Глазное дно; поля зрения; острота зрения).

3. Консультация ЛОР-врача

5. Бактериологический посев из носа на микрофлору и чувствительность к антибиотикам.

6. КТ головного мозга или МРТ головного мозга.

8. Р-графия грудной клетки

Основные диагностические мероприятия проводимые в стационаре:

1. Определение группы крови и резус-фактора

Дополнительные диагностические мероприятия (по показаниям):

1. Общий анализ крови

2. Общий анализ мочи

3. Биохимический анализ крови

4. Электролиты крови (калий, натрий, кальций)

5. КТ

6. Коагулограмма

7. Анализ крови на гормоны (пролактин, СТГ, АКТГ, ТТГ, ФСГ, ЛГ, кортизол, тестостерон)

8. Консультация: эндокринолог

9. Анализ спинномозговой жидкости

10. Бак посев спинномозговой жидкости и т.д. с определением чувствительности к антибиотикам (по показаниям)

11. ЭКГ в дополнительные

12. ЭхоКГ

13. КТ головного мозга

14. КТ или МРТ головного мозга для использование интраоперационной нейронавигации

Диагностические критерии

Жалобы и анамнез:

1. Головная боль.

2. Снижение зрения.

3. Изменение веса.

4. Изменение роста.

5. Бесплодие.

Физикальное обследование:

1. Зрительные расстройства (снижение остроты зрения, выпадение полей зрения, атрофия дисков зрительных нервов).

2. Эндокринная симптоматика (акромегалия, болезнь Иценко-Кушинга; гиперпролактинемия, гипертиреоз).

3. Неврологическая (очаговая, общемозговая) симптоматика. При вовлечение в процесс черепно-мозговых нервов развивается соответствующая неврологическая симптоматика.

Изменение содержания в крови гормонов гипофиза.

Инструментальные исследования:

Визуализация опухоли при МРТ и КТ исследовании головного мозга.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз проводится сопухолями головного мозга других локализаций, с артериальными аневризмами локализующимися в хиазмально-селлярной области. Отличительной особенностью опухолей ХСО является поражение зрительных нервов. Характерны также в большинстве случаев изменения уровня гормонов (СТГ, ТТГ, ФСГ, ЛГ, АКТГ).

Лечение

Цели лечения:

1. Удаление опухоли.

2. При распространении опухоли в функционально значимые зоны и анатомически важные структуры —частичное удаление опухоли.

Тактика лечения

Немедикаментозное лечение:

а. Диета

б. Уход

в. Профилактика наклонов, запоров.

Медикаментозное лечение

Обязательные: нет.

Дополнительные:

Антибактериальные дополнительные

1. Метронидазол 100 мл, фл

2. Амоксициллин+клавулановая кислота 600 мг, фл

3. Цефтриаксон 1 г, фл

4. Цефуроксим750 мг, фл

5. Цефазолин, пор, д/и, 1 г, фл

Диуретики

1. Ацетазоламид 250 мг, табл

2. Фуросемид 40 мг, амп

Анальгетики дополнительные

1. Кетопрофен 100 мг

2. Лорноксикам 8 мг

Препараты калия дополнительные

1. Калия и магния аспарагинат, табл

2. Калия хлорид, 4% 10 мл, амп

3. Калия хлорид, 7,5% 10 мл, амп

Гормоны дополнительные

1. Гидрокортизона ацетат 125 мг, фл

2. Десмопрессин 100 мг, табл

3. Десмопрессин 200 мг, табл

4. Преднизолон 30 мг, фл

5. Дексаметазон 4 мг,амп

Гастропротекторы: дополнительные

1. Омепразол 20 мг капсулы

2. Фамотидин 20 мг амп

1. Магнезия сульфат 25% 5,0 мл, амп

2. Натрия хлорид, р-р, д/и 0,9%, 500 мл, фл

3. Гепарин натрий, р-р д/и 5000ЕД/мл фл

4. Надропарин кальций 0,3 мл готовый шприц

5. Бисопролол 10 мг, табл

6. Каптоприл 25 мг, табл

7. Инсулин человеческий, растворимый, биосинтетический, р-р д/и 100ЕД/мл пенфил 1,5мл

Другие виды лечения: При частичном удалении опухоли последующее лечение:

1. Лучевая терапия

2. Радиохирургия

Хирургическое вмешательство:

Эндоскопическое трансназальное транссфеноидальное удаление опухоли с применением нейронавигации и пластика дефекта основания черепа клеевой композицией.

Послеоперационное ведение:

1. После операции при стабильном состоянии пациент переводится в отделение, на 2 сутки активизация под наблюдением лечащего врача.

2. Люмбальный дренаж с целью профилактики ликвореи и для контроля общего анализа спинно –мозговой жидкости в асептических условиях поддерживается от 3 до 7 сут.

В послеоперационном периоде назначение обезболивающей, антибактериальной терапии(по показаниям), коррекция эндокринных нарушений, профилактика и лечение назальной ликвореи.

1. Антибиотикапрофилактика

2. Обезболивающая терапия:

3. С целью борьбы и предупреждения развития назальной ликвореи необходимоназначение средств снижающих секрецию спинномозговой жидкости

4. При послеоперационной анемии –препаратыжелеза

5. Заместительная терапия направлена на компенсацию нарушения функционирования желез внутренней секреции: препараты, содержащие тироксин для лечения гипотиреоза, глюкокортикостероиды для компенсации надпочечниковой недостаточности, минерин для лечения несахарного диабета.

6. Противосудорожная терапия (по показанием)

7. Седативные препараты—в зависимости от уровня психомоторного возбуждения и тяжести психических нарушений.

Дополнительные медикаменты: Дополнительные медикаменты назначаемые врачами консультантами (офтальмолог, невропатолог, эндокринолог, терапевт, кардиолог и другие) или по усмотрению врача, необходимые для профилактики и лече-ния, вероятных осложнений, сопутствующих заболеваний или синдромов.

В послеоперационном периоде после удаления опухоли обязательно выполнение КТ (стандарт) в течении 24 часов, а также выполнение МРТ в течение 72 часов (по показаниям).

Профилактические мероприятия:

Профилактика бактериальной и вирусной инфекции.

Профилактика назальной ликвореи и развития послеоперационного менингита.

Использование клеевой композиции для профилактики назальной ликворей.

Дальнейшее ведение:

Послеоперационные назначения

1. Контроль введенной и выделенной жидкости.

2. При наличии грубой неврологической симптоматики требуется ранняя реабилитация.

3. Амбулаторное наблюдение эндокринолога, невропатолога, окулиста.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе:

1. Удаление опухоли.

2. Регресс неврологической, эндокринной симптоматики, зрительных расстройств

Препараты (действующие вещества), применяющиеся при лечении

| Амоксициллин (Amoxicillin) |

| Ацетазоламид (Acetazolamide) |

| Бисопролол (Bisoprolol) |

| Гепарин натрия (Heparin sodium) |

| Гидрокортизон (Hydrocortisone) |

| Дексаметазон (Dexamethasone) |

| Десмопрессин (Desmopressin) |

| Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) (Insulin soluble (human biosynthetic)) |

| Калия хлорид (Potassium chloride) |

| Калия, магния аспарагинат (Potassium, magnesium aspartate) |

| Каптоприл (Captopril) |

| Кетопрофен (Ketoprofen) |

| Клавулановая кислота (Clavulanic acid) |

| Лорноксикам (Lornoxicam) |

| Магния сульфат (Magnesium sulfate) |

| Метронидазол (Metronidazole) |

| Надропарин кальция (Nadroparin calcium) |

| Натрия хлорид (Sodium chloride) |

| Омепразол (Omeprazole) |

| Преднизолон (Prednisolone) |

| Фамотидин (Famotidine) |

| Фуросемид (Furosemide) |

| Цефазолин (Cefazolin) |

| Цефтриаксон (Ceftriaxone) |

| Цефуроксим (Cefuroxime) |

Госпитализация

Показания для госпитализации

Плановая госпитализация

1. Наличие опухоли

2. Признаки активного роста опухоли

3. Зрительные нарушения;

4. Нарастание неврологической симптоматики (очаговая, общемозговая)

5. Эндокринная симптоматика: акромегалия, болезнь Иценко-Кушинга

6. Кровоизлияние в опухоль

7. Отсутствие эффекта от консервативного лечения

13.1.2. Опухоли хиазмально-селлярной области

13.1.2. Опухоли хиазмально-селлярной области

Большую часть новообразований, локализующихся в области турецкого седла и зрительногор перекреста (хиазмы), составляют внемозговые опухоли: уже упомянутые менингиомы бугорка турецкого седла, опухоли гипофиза, опухоли дизэмбриогенетической природы – краниофарингиомы, холестеатомы и др.

Особую группу составляют опухоли гипофиза. В свою очередь они могут быть подразделены на гормонально-активные и гормонально-неактивные опухоли.

Симптомокомплекс, развивающийся при этих опухолях, весьма характерен. Он складывается из симптомов нарушения функции гипофиза (его гипер– или гипофункции), снижения зрения вследствие сдавления зрительных нервов и зрительного перекреста. Большие опухоли с выраженным интракраниальным ростом могут поражать гипоталамические отделы мозга и даже нарушать отток цереброспинальной жидкости из вентрикулярной системы, вызывая сдавление III желудочка.

Гормонально-активные опухоли гипофиза редко достигают большой величины, поскольку вызывают характерные эндокринные симптомы, способствующие их раннему распознаванию.

В зависимости от типа эндокринно активных клеток, из которых формируется опухоль, различают пролактинсекретирующие аденомы; аденомы, продуцирующие гормон роста; АКТГ-секретирующие и некоторые другие опухоли.

Пролактинсекретирующие аденомы (пролактиномы) вызывают лакторею, нарушение менструального цикла и некоторые другие симптомы.

Аденомы, продуцирующие гормон роста, в молодом возрасте являются причиной гигантизма, а у взрослых больных вызывают характерные симптомы акромегалии: увеличение размеров кистей рук, стоп, огрубление черт лица, увеличение внутренних органов.

При АКТГ-секретирующих аденомах развивается синдром Кушинга: повышение артериального давления, характерные отложения жира на туловище, striae gravidarum, гирсутизм.

Многие из этих опухолей выявляются в начальной стадии, когда их размер не превышает нескольких миллиметров, они полностью располагаются в пределах турецкого седла – это микроаденомы.

При гормонально-неактивных аденомах, сдавливающих гипофиз, отмечаются симптомы пангипопитуитаризма (ожирение, снижение половой функции, снижение работоспособности, бледность кожных покровов, низкое артериальное давление и пр.). Часто эти опухоли протекают практически бессимптомно, пока не разрастутся далеко за пределы турецкого седла и не станут причиной снижения зрения.

Комплекс методов (рентгенография, компьютерная томография, МРТ, исследования уровня различных гормонов) позволяет определить вид опухоли гипофиза, ее размер и направление роста Один из наиболее типичных диагностических признаков – баллоновидное расширение турецкого седла. которое легко выявляется при краниографии, КТ– и МРТ-исследованиях.

Лечение. Рост небольших пролактинсекретируюших опухолей гипофиза можно приостановить с помощью препаратов – агонистов допамина (бромокриптнн).

В большинстве случаев наиболее обоснованным методом лечения является хирургическое удаление опухоли гипофиза Небольшие опухоли гипофиза, преимущественно располагающиеся в турецком седле, или опухоли с умеренно выраженным супраселлярным ростом, как правило, удаляют, используя трансназально-транссфеноидальный доступ.

Доступом через нос вскрывают клиновидную пазуху, верхняя стенка которой является дном турецкого седла. Под микроскопом удаляется дифференцировать опухоль от нормальной гипофизарной ткани и радикально удалить ее. Одновременно осуществляется рентгеновский контроль, позволяющий определить глубину проникновения инструментов в полость черепа и радикальность удаления опухоли.

Аденомы гипофиза с выраженным супра– и параселлярным ростом удаляют, используя лобный или лобно-височный доступ.

Приподнимая лобную долю, хирург достигает области зрительного перекреста. Зрительные нервы и хиазма обычно бывают резко смещены опухолью, выходящей из турецкого седла. Капсулу аденомы вскрывают между зрительными нервами и удаляют опухоль интракапсулярно хирургической ложкой и путем аспирации. При распространении опухоли параселлярно в пещеристый синус или ретроселлярно в межножковую цистерну операция становится сложной и рискованной прежде всего в связи с обрастанием опухолью сонной артерии и ее ветвей.

При частичном удалении опухоли целесообразно проведение лучевой терапии. Облучение показано также при рецидивирующем росте опухоли.

Краниофарингиомы – дизэмбриогенетические опухоли, чаще встречающиеся в детском и юношеском возрасте Возникновение этих опухолей связывают с неполным обратным развитием так называемого кармана Ратке – выроста эмбрионального глоточного эпителия, принимающего участие в формировании передней доли гипофиза. Эти опухоли могут развиваться в турецком седле и за его пределами – в области ножки гипофиза и дна III желудочка. Опухоли состоят из плотной ткани, часто содержащей обызвествленные участки – петрификаты, и кистозных полостей. Кисты содержат бурую или ксантохромную жидкость, богатую холестерином, часто они бывают множественными и могут достигать гигантских размеров.

Клинические проявления. Для краниофарингиом весьма характерны эндокринные нарушения: отставание в росте (нанизм), ожирение, нарушение менструального цикла, несахарный диабет, вялость, адинамия, в тяжелых случаях – истощение, кахексия; нарушения зрения, вплоть до слепоты; внутричерепная гипертензия; этот синдром возникает при опухолях, проникающих в III желудочек и сдавливающих межжелудочковые (монроевы) отверстия. К характерным проявлениям краниофарингиом относят также наличие петрификатов над турецким седлом (они обнаруживаются при рентгенографии черепа или компьютерной томографии).

Лечение. Временный эффект может быть достигнут с помощью пункции кист и опорожнения их содержимого или с помощью дренирования желудочков в случае гидроцефалии, вызванной сдавлением III желудочка.

Общепринятым методом считается радикальное удаление опухоли.

Краниофарингиомы, преимущественно располагающиеся в полости турецкого седла, удаляются так же, как и опухоли гипофиза, – с использованием транссфеноидального или субфронтального доступов.

Удаление краниофарингиом, располагающихся в полости III желудочка, позади зрительного перекреста, относится к наиболее сложным нейрохирургическим вмешательствам. Сложность обусловлена глубоким внедрением опухоли в гипоталамическую область, где располагаются важнейшие центры вегетативной и эндокринной регуляции, общностью кровоснабжения опухоли и гипоталамуса и частым включением в капсулу опухоли крупных сосудов.

Чтобы добиться радикального удаления таких опухолей, приходится применять комбинированные доступы: базально-лобный или лобно-височный одно– и двусторонний в сочетании с транскаллезным доступом к верхним отделам опухоли, расположенной в III желудочке.

Не меньшие сложности возникают при удалении гигантских кистозных краниофарингиом, которые обрастают крупные сосуды основания мозга, черепные нервы и глубоко вдаются в базальную поверхность мозга. Для лечения используют также внутриопухолевое введение радиоактивных препаратов (радиоактивный йод) или онкостатиков, приводящее к гибели клеток, продуцирующих кистозную жидкость, к уменьшению и облитерации кист.

Всегда надо помнить о том, что у больных с краниофарингиомами отмечается тяжелая эндокринная недостаточность, требующая постоянной коррекции как до операции, так и особенно после нее.

В хиазмально-селлярной области встречаются и другие дизэмбриогенетические опухоли – эпидермоидные кисты (холестеатомы, состоящие из масс спущенного эпителия), дермоидные кисты, состоящие из дериватов кожи, и зрелые тератомы, в которых можно обнаружить сформированные зубы и даже фрагменты челюстных костей.

В этой области сравнительно часто возникают менингиомы, сдавливающие зрительные нервы и зрительный перекрест.

Менингиомы бугорка турецкого седла. Их основным проявлением и практически единственным симптомом является прогрессирующее снижение зрения.

При удалении менингиом бугорка турецкого седла важна определенная последовательность действий: удаление передней части опухоли, максимальное отделение ее с помощью коагуляции от места прикрепления, после удаления центральной части опухоли осторожное отделение ее наружных и задних отделов от зрительных нервов, зрительного перекреста и ножки гипофиза. Наибольшие сложности связаны с выделением сонных и передних мозговых артерий, которые могут находиться в ткани опухоли.

Опухоли зрительных нервов и зрительного перекреста особенно часто развиваются в детском возрасте. Они характеризуются прогрессирующим снижением зрения вплоть до полной слепоты.

Показания к удалению опухоли возникают в тех случаях, когда эти образования вызывают сдавление прилежащих участков мозга и оставшихся сохранными зрительных путей.

Читайте также

52. Опухоли нейроэктодермальные

52. Опухоли нейроэктодермальные Невусы пигментныеИзменения кожи пятнистого или папулезного характера, обусловленные скопления невусных или пигментных клеток в эпидермисе и дерме. Клиническая картина разнообразная. Различают следующие разновидности: пограничный

53. Опухоли мезенхимальной ткани Опухоли жировой ткани

53. Опухоли мезенхимальной ткани Опухоли жировой ткани Липома. Доброкачественная опухоль. Узел цвета неизменённой кожи или желтоватого оттенка, мягкий, часто дольчатый, безболезненный. Нередко опухоли множественные.Фибролипома. Развивается фиброзная ткань, в связи с

25. Опухоли

25. Опухоли Опухоль – это патологический процесс, характеризующийся безудержным размножением клеток, при этом нарушаются рост и дифференцировка клеток вследствие изменений их генетического аппарата. Свойства опухоли: автономный и бесконтрольный рост, атипизм,

Опухоли

Опухоли Начну я этот раздел с объяснения, почему отдельно рассматриваются мной опухоли доброкачественные. Разрастание клеток неправильной формы (недоразвитых) может происходить в любом органе. Степень доброкачественности процесса определяется скоростью развития

Опухоли

Опухоли Опухоли бывают злокачественные и доброкачественные.Рак – одна из самых тяжелых разновидностей злокачественной опухоли, когда соматические клетки выходят из-под иммунного контроля организма, начинают быстро размножаться и вытесняют здоровые клетки.

Опухоли

Опухоли Сухой гриб (чагу) заливают кипяченой холодной водой на 4 часа, после чего его пропускают через мясорубку или растирают на терке. На 1 часть растертого гриба добавляют 5 частей кипяченой воды при температуре 50 °C (не выше). Настаивают 48 часов, жидкость сливают и

Опухоли

Опухоли Вопрос: Вы говорили, что рак тоже может стать причиной болей в спине. Если я не знаю точно, отчего у меня болит спина, не может ли это быть рак?Ответ: Вы, конечно, можете опасаться и этого, но такие случаи достаточно редки. В «Вашей больной спине» Огастес Уайт

Боли в области шеи, плечевого пояса, надключичной области и руке

Боли в области шеи, плечевого пояса, надключичной области и руке Наиболее выраженные боли в надключичной области встречаются при спазме передней лестничной мышцы. Передняя лестничная мышца начинается от поперечных отростков III и VI шейных позвонков и прикрепляется к

Круговое растирание в области живота и круговое скольжение в области дань-тянь

Круговое растирание в области живота и круговое скольжение в области дань-тянь Терапевтическое действие. Профилактика и лечение при болях, распираний и полноте в верхней части живота, при поносе и запоре, несварении желудка, при язвенной болезни желудка и

Воспаления и опухоли в области таза

Воспаления и опухоли в области таза Гинекологические болезни у женщин (фибромы и фибромиомы матки) и заболевания предстательной железы у мужчин, а также цирроз печени с портальной гипертензией и злокачественные опухоли прямой кишки тоже могут стать причинами геморроя.

5. Опухоли

5. Опухоли Аденома предстательной железы Предстательная железа, или простата, – внутренний половой орган, активно участвующий в сексуальной жизни и поддерживающий детородные функции мужчины.После 40 лет в ней начинают происходить возрастные изменения.Ткани простаты

Опухоли

Опухоли Опухоль – это местное патологическое разрастание ткани, в этом случае клетки приобретают новые, необычные для них свойства, изменяются их строение и структура. Таким образом, обычная ткань превращается в опухолевую. Опухоль растет только за счет своих клеток,

Доброкачественные опухоли

Доброкачественные опухоли Настой корней репейника 10 г корней репейника, 400 мл воды.Сырье измельчить с помощью миксера до порошкообразного состояния, поместить в термос, залить кипятком, настаивать в течение 12 часов, после чего процедить.Принимать по 100 мл

Опухоли

Опухоли Опухоли бывают злокачественные и доброкачественные.Рак – одна из самых тяжелых разновидностей злокачественной опухоли, когда соматические клетки выходят из-под иммунного контроля организма, начинают быстро размножаться и вытесняют здоровые клетки.

ОПУХОЛИ

ОПУХОЛИ Врачи нетрадиционной медицины, в том числе и отечественные (И. П. Неумывакин), считают употребление раствора перекиси водорода необходимой процедурой в комплексном лечении опухолей любой природы, в том числе и злокачественных. Из опыта доктора И. П. Неумывакина