Объединение мастеров ремесленников что это

Что такое мануфактура. Сравнение мануфактуры и мастерской ремесленника

Этим мануфактура отличается от мастерской ремесленника, где мастер изготавливает изделие от начала до конца. А от фабрики или завода мануфактура отличается тем, что операции выполняются вручную, не используется машинный труд.

Латинское слово manufactura образовано от слов manus (рука) и facere (делать). Термин «мануфактура» в значении «предприятие с разделением труда и ручным производством» введен Карлом Марксом.

Мануфактуры вели к развитию специализации работников и снижению издержек производства. Это обеспечивало большую производительность и прибыль, чем в мастерских.

При этом наемный работник становился менее ценным и универсальным специалистом, чем мастер-ремесленник. Росла зависимость рабочих от хозяина мануфактуры.

В Западной Европе мануфактуры пришли на смену ремесленным мастерским и господствовали в XVI-XVIII веках. Затем в результате промышленной революции их заменили фабрики.

В России промышленный переворот начался лишь во второй четверти XIX века, поэтому мануфактуры существовали дольше. Чаще всего они специализировались на текстильном производстве, поэтому слово «мануфактура» в Российской Империи одно время было синонимом ткацкой фабрики или ткани («купить мануфактуры»).

Расскажите, чем было вызвано возникновение мануфактур

Ремесло развивалось, и для ускорения производства работу научились делить на отдельные операции. В мастерских помимо мастеров и подмастерьев стали появляться наемные работники. Торговцы начинали вкладывать деньги в организацию производства, а не просто скупать у ремесленников готовую продукцию.

Предпосылки появление мануфактур:

Рост товарного производства.

Дифференциация, специализация мелких товаропроизводителей.

Появление мастерских с наемными работниками.

Развитие мануфактур. Рассеянная, смешанная и централизованная мануфактура

Мануфактура могла объединять ремесленников одной специальности, которые делили между собой отдельные операции. А могла включать ремесленников разных специальностей, которые вместе изготавливали сложные изделия.

Смешанная мануфактура сочетала работу на дому с исполнением отдельных операций в общей централизованной мастерской.

Мануфактуры были распространены в текстильной промышленности, производстве бумаги и стекла, в металлообработке и судостроении, в книгопечатании и других отраслях.

По сравнению с мастерской ремесленника мануфактура была более производительным, прогрессивным предприятием. Она подготовила переход к машинному производству в ходе промышленной революции XVIII-XIX веков.

Сравните мануфактуру и мастерскую ремесленника

У мануфактур и ремесленных мастерских были и общие черты, и различия.

И в мастерской ремесленника, и на мануфактуре использовались ручные орудия труда.

В мастерских работы выполняли мастера, подмастерья и ученики. На мануфактурах же трудились наемные работники.

Владельцем мастерской был сам мастер. Хозяином мануфактуры был купец или иной предприниматель.

За счет разделения труда на мануфактурах были ниже издержки производства,

Братства (объединения гор. ремесленников)

Смотреть что такое «Братства (объединения гор. ремесленников)» в других словарях:

ИСПАНИЯ — (España) гос во в Зап. Европе, расположено на Пиренейском п ове; включает Балеарские (в Средиземном м.) и Канарские (в Атлантическом ок.) о ва. Площ. 503,5 тыс. км 2. Нас. 30,7 млн. чел. (1962, оценка), св. 2/3 испанцы, остальные каталонцы,… … Советская историческая энциклопедия

Медицина — I Медицина Медицина система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Для выполнения этих задач М. изучает строение и… … Медицинская энциклопедия

ИТАЛИЯ — (Italia) гос во на юге Европы, в басс. Средиземного м. Терр. И. включает юж. и зап. склоны Альп, Паданскую равнину, Апеннинский п ов, крупные о ва Сардинию и Сицилию и многочисл. мелкие острова. Пл. 301,2 тыс. км 2. Нас. 50 464 тыс. чел. (по… … Советская историческая энциклопедия

Великобритания — I Великобритания (Great Britain) остров в Атлантическом океане, входящий в группу Британских островов (См. Британские острова). См. Великобритания (государство). II Великобритания (Great Britain) официальное название Соединённое… … Большая советская энциклопедия

Великобритания (государство) — Великобритания (Great Britain); официальное название ‒ Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). I. Общие сведения В. ‒ островное государство на С. З. Европы; занимает… … Большая советская энциклопедия

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА — УССР, Украина, расположена на Ю. З. Европ. части СССР, на Ю. омывается Черным м. и Азовским м. Граничит на З. с СРР, ВНР, ЧССР и ПНР, на С. с БССР, на С. В. и В. с РСФСР, на Ю. З. с Молд. ССР. Образована 12 (25) дек. 1917. В дек. 1922 вместе с др … Советская историческая энциклопедия

Германия — Федеративная Республика Германии (ФРГ), гос во в Центр. Европе. Германия (Germania) как территория, заселенная герм, племенами, впервые упоминается Пифеем из Массалии в IV в. до н. э. Позже название Германия использовалось для обозначения рим.… … Географическая энциклопедия

ЧЕХОСЛОВАКИЯ — Чехословацкая Социалистическая Республика (Ceskoslovensko, Ceskoslovenská socialistická republika, CSSR), гос во в Центр. Европе. Граничит с ГДР и ФРГ (на З.), с ПНР (на С.), с Австрией и ВНР (на Ю.), с СССР (на В.). Площ. 127,9 тыс. км2. Нас. 14 … Советская историческая энциклопедия

Русская литература — I.ВВЕДЕНИЕ II.РУССКАЯ УСТНАЯ ПОЭЗИЯ А.Периодизация истории устной поэзии Б.Развитие старинной устной поэзии 1.Древнейшие истоки устной поэзии. Устнопоэтическое творчество древней Руси с X до середины XVIв. 2.Устная поэзия с середины XVI до конца… … Литературная энциклопедия

Украинская Советская Социалистическая Республика — УССР (Украïнська Радянська Социалicтична Республika), Украина (Украïна). I. Общие сведения УССР образована 25 декабря 1917. С созданием Союза ССР 30 декабря 1922 вошла в его состав как союзная республика. Расположена на… … Большая советская энциклопедия

Средневековые цеха, мастера и подмастерья в Европе

«Самым важным завоеванием городов было признание свободного состояния за всеми гражданами.

Внутри цеха не было разделения труда, оно существовало между цехами. Каждый мастер изготовлял товар от начала до конца. Он обязан был уметь сделать сам и весь необходимый ему инструмент.

Каждый цех следил за тем, чтобы никто другой не вторгался в его область. Столяр не мог делать замок для шкафа, это было делом слесаря.

Стремясь избежать губительной конкуренции, ибо число заказов было ограничено сравнительно небольшим спросом (деревня почти ничего не покупала на рынке), цехи наблюдали за тем, чтобы ни один мастер не работал дольше обычного времени, не имел большего числа подмастерьев и учеников, чем другие, не покупал большего количества сырья, чем было разрешено уставом цеха, и чтобы качество товара и цена его соответствовали раз установленному стандарту. И, конечно, совершенно недопустимым признавалось употребление каких-либо лучших орудий труда, рационализация вообще.

Городские власти с особым усердием следили за цехами: за тем, как производился и особенно как продавался товар.

В Англии каждый, кто отказывался продавать товар по установленной для данной местности цене, подвергался наказанию. К позорному столбу выставляли даже за одну попытку запросить больше положенного.

Известен случай, когда одного булочника целый день возили по Лондону в клетке за попытку уменьшить установленный вес булки.

Возникновение цеховых организаций восходит к XI веку (цех свечников в Париже был создан в 1061 г.) Первое время они были организованы на демократических началах. Члены цеха помогали своим бедным собратьям, давали приданое их дочерям заботились о достойных похоронах и т.д. Не существовало и какой-либо дифференциации внутри цеха.

Но всё это длилось недолго. Уже в XIII столетии были введены многие важные ограничения для желающих стать мастерами, если они не были сыновьями мастеров.

Положение меняется в XIV и особенно в XV веках. На повестку дня впервые в истории встает «рабочий вопрос».

Отношения между мастером и подмастерьем рассматривались как отношения между «отцом» и «чадом». Торговаться об условиях работы подмастерье не мог. Ни продолжительность рабочего дня, ни оплата труда не были предметом обсуждения. Все эти вопросы решались старшинами цеха.

Мастера уже тогда научились сговариваться против своих рабочих. Устав цеха золотых дел мастеров в Ульме предписывал: «Если слуга придет к мастеру и запросит плату выше обычной, его не должен брать в мастерскую ни один хозяин». Рабочий день подмастерья продолжался 11-14 часов. Парижские сукновалы, например, работали с 5 часов утра до 7 часов вечера. В других цехах работа начиналась ещё раньше. Городские власти не однажды должны были запрещать начало работы раньше 4 часов ночи (из-за пожаров и плохого качества изделий).

Ещё худшим было положение учеников. Обычно срок ученичества составлял семь и даже десять лет. Так как ученик не получал плату, эксплуатация его была особенно выгодной, и потому срок ученичества стремились не сокращать, а удлинять.

В борьбе за улучшение своей участи подмастерья прибегали к забастовкам. Мастера отвечали на них репрессиями.

Устав о подмастерьях г. Страсбурга 1465 года предписывал:

1) запрещаются всякие соглашения и всякие союзы подмастерьев;

2) запрещаются все виды стачек и забастовок, а также все виды препятствования штрейкбрехерам;

3) все разногласия с мастером должны разрешаться судом мастеров, и подмастерье должен поклясться, что он подчинится этому решению;

4) при всяком нарушении этих правил никто не может давать подмастерью работу. Устав запрещал подмастерьям под страхом наказания (4 недели тюрьмы) оставаться на улицах позже девяти часов вечера или находиться в харчевнях (бывших своеобразными клубами того времени): боялись сговора!

Заметим, кстати, что именно в городах раньше всего стала складываться регулярная армия, состоявшая из наёмников. Ими становились крестьянские сыновья, оказавшиеся «лишними» при разделе имущества, люмпен-пролетариат и др. Эта армия служила за деньги, а значит, тому, кто платил. В Германии их называли «ландскнехтами». В Италии, служа предводителям-кондотьерам, наёмные солдаты были опорой диктатур.

Цеховой строй был закономерным порождением феодализма, и потому мы находим его не только в Европе, но и в Японии, Китае и многих других странах мира».

Черниловский З.М., Всеобщая история государства и права, М., «Юристъ», 1995 г., с. 151-153.

Изображения в статье

Изображение Petra Šolajová с сайта Pixabay

Изображение Peter Freitag с сайта Pixabay

Изображение Dragan Tomić с сайта Pixabay

Изображение Julia Casado с сайта Pixabay

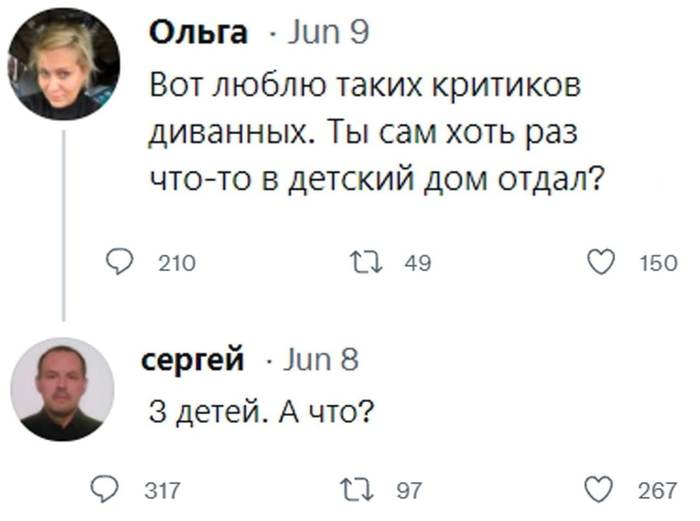

А Сергей знает толк в пожертвованиях

Бедные куры

Еще можно защищать цветы от пчел.

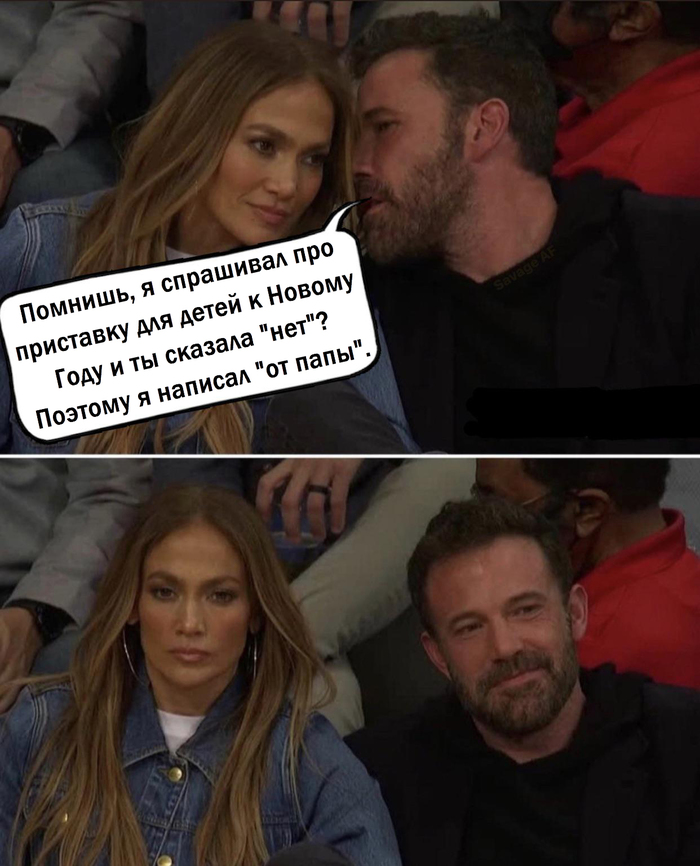

«для папы»

Бразильские развлечения

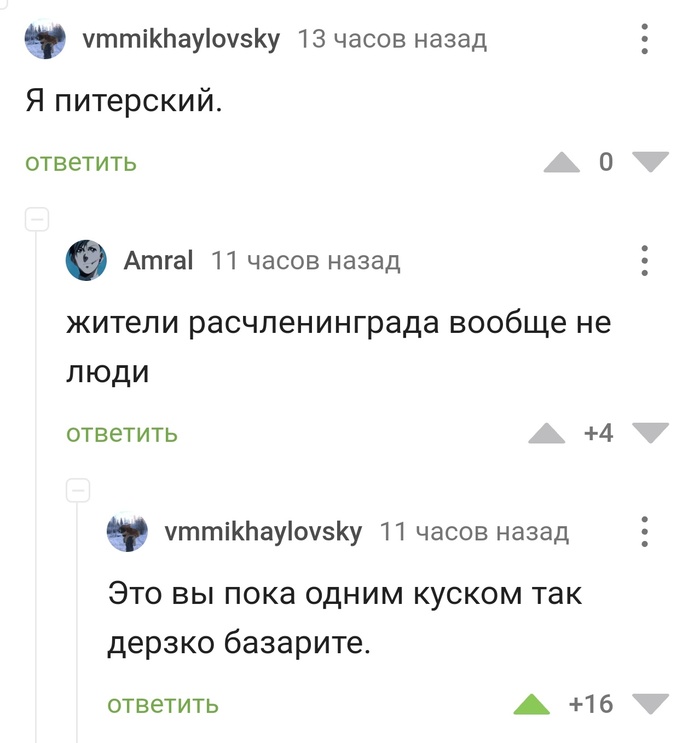

Следите за речью, молодой человек

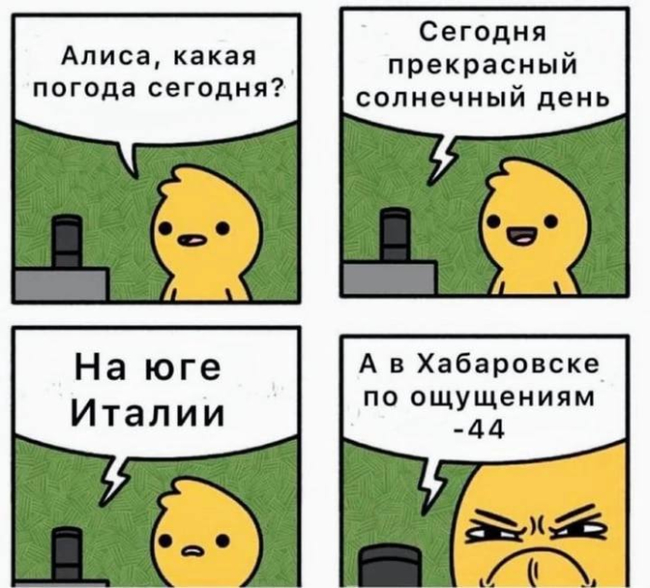

Погода

Немного хороших новостей

Девочке-вундеркинду Алисе Тепляковой из МГУ рекомендовано приостановить обучение в высшей школе, заявил РИА Новости член СПЧ Александр Асмолов.

По его словам, присутствует вероятность того, что эксперимент с обучением может повлечь за собой нарушения психического развития девочки.

Пудинг

В детстве, когда я читал книгу «Мэри Поппинс», мне безумно хотелось попробовать блюдо, которое там называлось «пудинг».

Совершенно нигде нельзя было узнать, что это такое, и я попросил приготовить «пудинг» маму.

Так я узнал, что дети в Англии фанатеют от рисовой каши с вареньем на завтрак.

Именно

Пост прощальный

Добрый вечер, пикабушники

Он делился с вами частью своей жизни. И она закончилась.

Сегодня 40 дней, как его нет.

Помолитесь, кто сможет или просто помяните добрым словом.

Звали мужа- Виталий.

Новый телескоп запустили сегодня

я понимаю, что «боже мой да всем насрать»,

но вчера с тропического космодрома Гвианы таки запустили новый космический телескоп, который должен дать гораздо больше информации, чем старичок Хаббл. Строили этот телескоп 25(!!) лет, еще месяц он будет добираться до своей орбиты, постепенно раскладываясь в рабочую конфигурацию. Это видимо самый сложный космический проект человечества, будем надеяться что он доберется до своей стоянки и передаст нам новые картины красоты вселенной. Картинка уже была, но она впечатляет сложностью всех этапов разворачивания телескопа в рабочее положение.

Ответ на пост «О лампах в подъезде»

Действительно странно, но скорее всего дело в какой нибудь полоумной бабке соседке, которая считает, что эти ваши домофоны много липиздричества жрут, а вы буржуи еще и свет тратите.

Была у нас такая бабуля (царствие ей небесное), которая вела неравный бой с рептилойдом Чубайсом, и его пособниками в лице половины жителей подъезда.

На собрании жильцов, бабуля, заручившись поддержкой старшей по дому и еще нескольких пенсионеров, зачитала целую лекцию о перерасходе электроэнергии. Т.к. из всех молодых жителей подъезда был только я один, то практически единогласно «пенсионный фонд» принял решение, вкрутить самые слабые лампочки и подъезд погрузился во тьму.

Ну а дальше ситуация с бабулей разрешилась сама собой, наступил ковид, бабуля заболела и отъехала в мир иной. Ну а в подъезде стало чуточку светлее.

Объединение мастеров ремесленников что это

8. Ремесленные объединения

Обратимся теперь к вопросу о ремесленных организациях. Скажем заранее, что в этом вопросе мы будем исходить не из общих положений, а из чисто конкретных данных, как единственно убедительных доказательств для разрешения вопроса в ту или иную сторону.

Конечно, ставить вопрос о существовании в Киевской Руси развитых цехов с уставами и законченной системой взаимоотношений между мастерами, подмастерьями и учениками едва ли возможно, тем более что подобные цехи характерны для позднего ремесла, но о зачатках ремесленных объединений в крупных городах Киевской Руси можно думать с большим основанием. При этом нас не должно смущать отсутствие прямых указаний в источниках на подобные объединения. Сведения, полученные нами из летописей и других памятников, настолько отрывочны и неполны, что только счастливый случай сохранил нам устав церкви Ивана Предтечи на Опоках. Нетрудно представить, как многие историки стали бы решительно отрицать существование в Новгороде какого-либо купеческого объединения, если бы о нём не свидетельствовал текст устава.

Конечно, купеческие организации зародились раньше ремесленных и получили более мощное развитие, но возникновение тех и других не зависело от случайных причин, а коренилось в самой структуре феодального общества.

Вопрос о существовании ремесленных организаций на Руси рассматривался уже в нашей исторической литературе. Так, в 1945 г. этому была посвящена моя статья ( М. Н. Тихомиров, О купеческих и ремесленных объединениях в Древней Руси («Вопросы истории» № 1, 1945 г., стр. 22-23)), в 1948 г. вышла книга Б. А. Рыбакова о ремесле в Древней Руси, где организациям городских ремесленников в XIV-XV вв. отведена особая глава.

Ясные черты ремесленных объединений проступают, действительно, в источниках XIV-XV вв., но зачатки их можно и должно отнести к более раннему времени, к XI-XIII вв. Доказательству этого положения и отведён данный раздел моей книги.

Одной из предпосылок к возникновению ремесленных объединений была концентрация ремесленников в определённых городских кварталах, получавших соответственные прозвания.. Действительно, урочища «Гончары», «Кожемяки» и «Кузнецы» встречаем в ряде древнерусских городов. Гончарский конец составлял значительную часть Новгорода и получил своё название, несомненно, от постоянных поселений гончаров. Подобное же урочище существовало в Киеве и было расположено под горой, в районе Подола. Во Владимире известно старинное урочище Ременники, находившееся за пределами городского вала при Подошве так называемой Студёной горы. Большая часть Торговой стороны в Новгороде называлась «в Плотниках», откуда позже получилось название Плотницкого конца. В Новгороде известны были также щитники и Щитная улица.

Мастера одной специальности жили и работали в определённых местах. Каменная доска для престола собора Печерского монастыря была прислана неизвестным жертвователем, которого монахи искали, «иде же делаются таковые вещи» ( «Печерсний патерик», стр. 10).

Упоминание людгощан в двух крестах разновременного происхождения имеет свой интерес для истории. В Новгороде и Новгородской области были распространены каменные и деревянные поклонные кресты с изображениями. Двойное указание на людгощан, возможно, ведёт нас к тому месту, где делались кресты, причём кресты художественной работы, т. е. к Людгощей улице. Здесь людгощане выступают перед нами как объединение уличан и ремесленников.

Концентрация ремесленников в отдельных городских кварталах объясняет нам то большое значение, какое в XI-XIII вв. в городской жизни имели «сотни». Обычно в сотнях видят военно-административную единицу, возникшую уже в княжеские времена; так, вопросу о времени возникновения сотен и их значению немало места отведено в исследованиях Б. Д. Грекова и А. Е. Преснякова. К сожалению, сведения о сотнях противоречивы, случайны и с некоторой полнотой о них можно судить только на основании новгородских известий. Рассмотрим последовательно те новгородские известия, которые более или менее дают материал для суждения о сотнях.

Устав сохранился в двух редакциях, впрочем с небольшими отличиями между ними ( Одна редакция помещена в сборнике XIV в. (см. «Русские достопамятности», ч. 2, стр. 291-293, с подробным комментарием Д. Дубенского, стр. 294-312). Другая редакция сохранилась в сборнике середины XV в. (Новгород. лет., стр. 507-508)), и представляет собой распределение мостовой повинности в Новгороде и его окрестностях. Д. Дубенский в подробном комментарии показал полное соответствие устава топографии Новгорода. В нём вначале упоминаются концы и улицы Софийской стороны, далее указывается та доля, которая лежала на епископе («а владыце сквозе городнаа ворота с изгои, и с другыми изгои до Острой городне»), после чего следует перечисление 19 сотен. Вторая половина устава даёт распределение повинностей на Торговой стороне, в том числе названы: тысяцкий, вощники, посадник, князь, «Немцы» и «Готы» (Немецкий и Готский дворы), а также отдельные улицы.

Первые сотни получили в уставе свои названия от имён сотских: Давыжа ста, Слепцова, Быкова (или Бавыкова), Олексина, Ратиборова, Кондратова, Романова, Сидорова, Гаврилова. 10-я и 11-я сотни названы княжими, а остальные 8 получили прозвания от местностей (Ржевская, Бежицкая, Вотская, Обонежская, Луцкая, Лопская, Поволховская или Волховская, Яжолбицкая).

Перечисление сотен является явно позднейшей вставкой в устав о мостах, который читается таким образом: «А владыце сквозе городнаа ворота с изгои и с другими изгои до Острой городне: 1-я Давыжья ста. 19 Яжолвичскаа двои рили, до софьян, софьяном до тысячьского». Первоначальный же текст должен был читаться: «А владыце сквозе городнаа ворота с изгои и с другыми изгои до Острой городне. до софьян, софьяном до тысячьского» ( Новгород. лет., стр. 507-508). Иными словами, владыка вместе с изгоями должен был устраивать уличные мосты до софиян, а последние мостили до тысяцкого, что соответствует действительности, потому что владыка жил в Детинце внутри городской крепости, а софияне, хотя и подчинённые владыке, жили за Детинцем, в так называемом «околотке», тысяцкий ведал мостами по другой стороне Волхова, о которой идёт речь далее в уставе («тысячьскому до вощьник», т. е. до Иванского ста).

Замечательно, что рядом с перечислением сотен, подведомственная территория которых совершенно не ясна по уставу, говорится о михайловцах, ильинцах и витьковцах, т. е. об уличанах Михайловской, Ильинской и Витьковской улиц. Перед нами очень пёстрый документ, в котором смешивается территориальный признак с признаком административным.

К таким же выводам приводит упоминание о сотских в уставе Всеволода «о церковных судах и о людях и о мерилах торговых». Само название этого устава, упоминающее о «людях», под которыми так часто понимается городское население, очень показательно.

Приведённое выше понимание сотен как объединений ремесленников позволяет по-новому поставить некоторые вопросы внутренней истории Новгорода. Известно, что ремесленники средневековой Германии принимали участие в войнах и защите городов. По словам исследователя истории немецких городов в средние века Г. Белова, там, «где патрициям удавалось утвердить своё господство, там военное ополчение делилось применительно к топографическим группам, к городским кварталам. Где одержали верх цехи, там они свои корпорации превращали в военные отряды; если цеховая организация была не вполне проведена, то оба деления уживались вместе» ( Г. Белов, Городской строй и городская жизнь средневековой Германии, стр. 77). Аристократический характер правления в Великом Новгороде и в Пскове объясняет нам существование здесь военных организаций по кварталам, т. е. по концам и улицам, одновременно с сотнями.

Существование некоторых производств в средневековое время было почти немыслимым без наличия объединений. Только некоторая сплочённость в отстаивании своих интересов могла, например, обеспечить ремесло строителей каменных и деревянных зданий, укреплений и пр.

В Несторовом «Чтении о Борисе и Глебе», сочинении XI или начала XII в., рассказывается о построении деревянной церкви в Вышгороде при князе Изяславе (1054-1078 гг.). Изяслав, призвав «старейшину древоделям», повелел ему соорудить церковь. Старейшина же собрал всех находившихся под его подчинением («вся сущая под ним древоделя») и в короткое время поставил церковь. На украшение церкви Изяслав дал часть княжеской дани: «даю им от дани княжи украсить церковь» ( Д. И. Абрамович, Жития Бориса и Глеба, стр. 21). Выражение «даю им» показывает независимое положение древоделей и их старейшины от князя. Это корпорация с выборным старшиной, берущая подряды на строительство и украшение церквей. Случайно собравшиеся люди не могли построить обширные киевские, черниговские, новгородские, владимирские и другие храмы. Надо было обладать не только профессиональным уменьем (например, в резьбе по дереву), но и элементами средневекового образования, чтобы покрывать стены Дмитриевского собора во Владимире и подобных ему церквей композициями, притом не церковного, а светского характера. Поэтому названием «древодел», как мы видели раньше, переводили греческое и латинское слово «архитектор».

Дружины или артели плотников и городников, как мы видим, представляли собой объединения во главе со старостами.

Было бы недопустимой модернизацией, если бы мы думали, что объединения ремесленников в XII-XIII вв. напоминали по своему строению позднейшие артели капиталистического времени. Дружины имели крупное общественно-политическое значение. На прочность объединения вышгородских городников и на политическое его значение указывает то обстоятельство, что их староста Ждан Микула, повидимому, был участником съезда Ярославичей в Вышгороде в 1072 г., когда вырабатывалась Правда Ярославичей. Местонахождение плотников и городников в княжеской резиденции (Вышгороде) представляется также явлением не случайным. Объединения плотников и городников работали по крупным, преимущественно княжеским заказам. Деревянное и каменное строительство было сильно развито в XI-XIII вв., строители достигли высокого мастерства. Современники с похвалой отзываются о дубовой церкви Софии Новгородской, имевшей 13 верхов; о деревянном соборе в Ростове современники говорят как о церкви, какой не было раньше и никогда впредь не будет. Создание подобных построек требовало больших затрат, художественного вкуса и мастерства. Поэтому в первое время объединения строителей должны были находиться под особым княжеским покровительством.

Действительно, историки западноевропейских цехов указывают, что возникновение цеховых объединений было теснейшим образом связано с пожалованиями цеховых привилегий императором, князьями и другими феодальными владетелями. Отметим здесь же, что городское дело, т. е. постройка городских укреплений, находилось под непосредственным княжеским надзором, о чём свидетельствует завещание Владимира Васильковича. На первых порах мы и встречаемся с объединениями в городах, подобных Вышгороду, где жили ремесленники, работавшие по княжеским заказам и в недавнее время ещё стоявшие в зависимости от князя.

Наряду с плотниками и городниками такие же объединения должны были существовать среди каменщиков. Недаром владимирцев в конце XII в. дразнили словом «каменыцики», как за полтора века до этого новгородцев называли плотниками. Дружины каменщиков с самого начала должны были находиться под княжеским покровительством, ибо постройка каменных зданий, преимущественно церквей, была делом дорогостоящим и в первое время производилась почти исключительно на княжеские средства. Действительно, знаки на кирпичах церквей, построенных в Киеве, Чернигове, Остерском городце, в Смоленске (Смядынь), во Владимире-на-Клязьме и в Боголюбове, восходят к родовым знакам Рюриковичей, как это блестяще доказал Б. А. Рыбаков. По его словам, кирпичи для церквей «изготовлялись, вероятно, княжескими холопами, метившими их княжеским знаком».