Оаа при беременности что это такое

Группы риска при беременности

Группы риска при беременности — это понятие в медицине необходимо для того, чтобы свести до минимума возможность развития осложнений во время вынашивание ребенка, которые впоследствии могут привести к преждевременным родам, врожденным патологиям или смерти плода.

Группы существуют для определения беременности, требующей особого наблюдения специалистов. Но вовсе не означает, что у будущей матери будут проблемы со здоровьем. Просто женщина, попадающая в группу риска по каким-либо причинам имеет ряд патологических черт, развитие которых влечет за собой недоношенность ребенка, задержку развития плода, асфиксию (удушье) и так далее. Поэтому ей необходимы некоторые процедуры и врачебные вмешательства.

Группы риска при беременности

Возраст будущей матери

Это один из важнейших факторов, который во многом определяет общий ход вынашивания плода. Если будущая роженица моложе 18 лет или старше 38, она попадает в группу риска и нуждается в особом наблюдении.

Причем девочка-подросток в данном случае находится в большей опасности, так как на нее влияет социально-психологическая обстановка, которая может вызвать неверное поведение будущей матери (нерациональное питание, скрывание своей беременности и, как следствие, отсутствие наблюдения у врача). Однако девушка, окруженная вниманием и заботой, сводит до минимума возможность возникновения осложнений.

Количество детей

Рождение 4-го или 5-ого ребенка может сопровождаться ягодичным предлежанием плода, потерей большого количества крови и другими отклонениями. Связано это в первую очередь с тем, что матка с каждой новой беременностью теряет сократительную способность и общий тонус. Вторая причина – мать троих детей считает себя, как правило, опытной роженицей, поэтому пренебрегает наблюдением специалистов и меньше времени тратит на личную гигиену мочеполовых органов.

Если плод не один

Если будущая мать ожидает появления близнецов (особенно если их больше двух), она попадает в группы риска при беременности и обязательно должна находиться под особым наблюдением, включающим более частые ультразвуковые исследования и консультации врачей практически каждую неделю. Следует также обратиться в специализированный родильный дом и провести роды именно там.

Такие меры необходимы, потому что многоплодная беременность в 40 % случаях заканчивается преждевременными родами, а в первом триместре повышается риск самопроизвольного выкидыша. Помимо этого будущая мать часто страдает от токсикоза, отечности и скачущего артериального давления.

Осложненный анамнез

Причины их появления могут сказаться и на нынешнем вынашивании, поэтому в таких случаях врачи акушеры-гинекологи «Диамед» назначают будущей матери дополнительные процедуры и консультации, чтобы предотвратить появление каких-либо повторных патологий.

Болезни будущей матери

В группу риска включают женщин, страдающих следующими заболеваниями:

Курение также может послужить поводом для определения в группы риска при беременности. Наличие хотя бы одной из вышеперечисленных болезней повышает риск возникновения удушья плода, недостатка питания, отклонений внутриутробного развития, преждевременны родам или выкидышу. Особое наблюдение врача обязательно на протяжении всего вынашивания ребенка.

Особенности физиологии матери

Осложнения во время вынашивания и родов могут возникнуть в результате обладания будущей матерью некоторыми физиологическими особенностями. К ним относится ожирение, проблемы с маткой (ее ретроверсия, маленький размер или обнаружение кисты) и аномалия таза (узость, которая присуща женщинам низкого роста; врожденная патология; деформация после несчастного случая). Все эти показатели учитываются специалистами, на их основании заранее создается план родоразрешения.

Материальное положение беременной

Н изкий социальный статус в сочетании с низкими доходами в 60% случаев влечет за собой преждевременные роды. Происходит это в результате того, что будущая мать в силу затруднительного материального положения вынуждена продолжать работать вплоть до самих родов, несмотря на запрещающие медицинские показания. Она может совершать утомительные переезды в общественном транспорте, заниматься тяжелым домашним трудом, воспитывать старших детей, неполноценно и в недостаточных количествах питаться, что приводит в конечном итоге к анемии, переутомлению, токсикозу. А это главные причины преждевременных родов.

Дополнительные исследования женщин группы риска

Женщины, находящиеся в группе риска, требуют строгого наблюдения. Они должны посещать специалистов как минимум два раза в месяц, а иногда и каждую неделю.

Им дополнительно назначаются следующие процедуры:

В некоторых случаях могут потребоваться и другие исследования, которые назначаются врачом индивидуально. Опытные специалисты сети клиник «Диамед» составляют полную схему необходимых анализов и процедур, учитывая все показатели пациентки. Они также тщательно прорабатывают план родов и определяют лучший вариант их ведения.

Сохранение беременности

Иногда будущих матерей из группы риска нужно определить в дневной стационар, чтобы в течение 6-8 часов в сутки за ними наблюдали врачи, оказывали необходимую медицинскую помощь и проводили некоторые процедуры. Только на основании предоставленных наблюдающим гинекологом данных женщине могут назначить пребывание в поликлинике в дневное время.

Основанием для этого могут послужить следующие показатели:

Женщине, попавшей по каким-либо причинам в особую группу, не стоит бояться и отчаиваться, ведь под должным наблюдением специалистов возможность развития той или иной патологии сводится к минимуму. Проводимые исследования и анализы выявят все угрозы, а опытные врачи составят подходящий план для будущей роженицы. Беременные, не находящие в группе риска и не знающие о своих заболеваниях, страдают гораздо больше, чем мамы, находящие под присмотром гинекологов. Поэтому консультация у врача – это святая обязанность каждой женщины, которая ожидает появления на свет малыша и заботится о его здоровье.

Все будущие мамочки, обратившиеся в клиники «Диамед» могут быть уверены в том, что им будет предложено высококачественно обслуживание лучшими специалистами, знающими свое дело и практикующими индивидуальный подход к каждому клиенту. Все обследования проводятся на современном оборудовании, позволяющем выявлять тонкости и нюансы каждого организма, что способствует более точной постановке и диагноза и назначению эффективного лечения. Наши гинекологи имеют богатый опыт ведения сложных беременностей. Приходите к нам и больше ни о чем не беспокойтесь!

Будущие мамочки, выбравшие наших врачей, имеют возможность записаться на прием к необходимым специалистам и не стоять в долгих очередях, которые так утомительны в их положении. Позаботьтесь о здоровье своего малыша – обратитесь за консультацией в «Диамед»!

С наступлением беременности каждую женщину начинает заботить большое количество вопросов. Каждая женщина желает для своего ребенка гармоничного развития. Как известно, на ранних сроках развития существует риск появления определенных болезней и отклонений эмбриона. Для того, чтобы проверить и диагностировать эти моменты, женщинам назначают такую процедуру, как УЗИ. Читать дальше.

Пренатальная (дородовая) диагностика врожденной патологии плода

Рождение здорового ребенка – естественное желание каждой беременной женщины. Но, к сожалению, надежды на счастливое материнство не всегда оправдываются. Около 5% новорожденных имеют различные врожденные заболевания. Скрининг в 1 и во 2 триместрах беременности позволяет определить, насколько велик риск врожденной патологии у будущего ребенка.

В настоящее время существуют достаточно эффективные методы пренатальной (дородовой) диагностики многих заболеваний плода, которые можно выявить с 11 недели беременности. Своевременное проведение скрининговых обследований дает возможность определить большой спектр патологии плода и увидеть ультразвуковые признаки хромосомных аномалий.

Что такое ранний пренатальный скрининг и когда он проводится

Скрининг (от англ. «просеивание») – это совокупность исследований, позволяющих определить группы беременных, у которых существует риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями и врожденными пороками. Но ранний скрининг – это только начальный, предварительный этап обследования, после которого женщинам, с выявленным риском врожденных аномалий, рекомендуется более детальное диагностическое обследование, которое точно подтвердит или исключит наличие патологии.

Что включает в себя ранний пренатальный скрининг

В комплексное обследование входят:

Полученные данные: анамнез, УЗИ и биохимические маркеры помещают в специально разработанную программу Astraia, которая рассчитывает риск рождения ребенка с врожденными аномалиями. Комбинация данных исследований увеличивает эффективность выявления плодов с синдромом Дауна и другими хромосомными заболеваниями.

Что такое программа Astraia

Astraia – это профессиональная программа, вычисляющая вероятность хромосомных аномалий у плода. Программа была разработана Фондом Медицины Плода (Fetal Medicine Foundation – FMF) в Лондоне и успешно апробирована на огромном клиническом материале во многих странах мира. Она постоянно совершенствуется под руководством ведущего специалиста в области пренатальной диагностики профессора Кипроса Николаидеса, в соответствии с последними мировыми достижениями в области медицины плода.

Специалист, проводящий ранний пренатальный скрининг, должен иметь международный сертификат FMF, дающий право на выполнение данной диагностики и работу с программой Astraia. Сертификат подтверждается ежегодно после статистического аудита проделанной за год работы и сдачи сертификационного экзамена. Таким образом обеспечивается высокая диагностическая точность полученных рисков.

Проведение раннего пренатального скрининга с помощью данной программы регламентировано приказом Министерства Здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство-гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».

Ранний пренатальный скрининг позволяет вычислить следующие риски:

Что оценивается при УЗИ в 1 триместре

1. Копчико-теменной размер (КТР) плода

Правильное измерение КТР плода

2. Маркеры хромосомной патологии:

— толщина воротникового пространства (ТВП) – является основным признаком хромосомной патологии у плода. Патологической величиной считается увеличение ТВП больше 95-й процентили для каждого срока гестации. Каждое увеличение ТВП повышает риск существования хромосомной аномалии у плода.

ТВП в норме ТВР при патологии

— носовая кость. У плодов с синдромом Дауна носовая кость может отсутствовать, либо быть уменьшенной (гипоплазированной). Очень редко такое может встречаться и у совершенно здоровых детей. Точный диагноз устанавливается только при помощи генетического анализа.

Нормальная носовая кость Отсутствие носовой кости

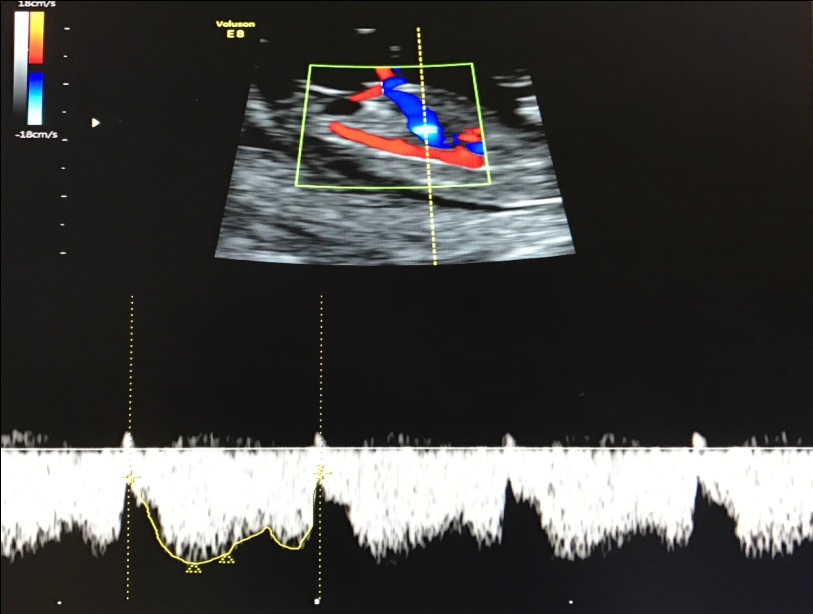

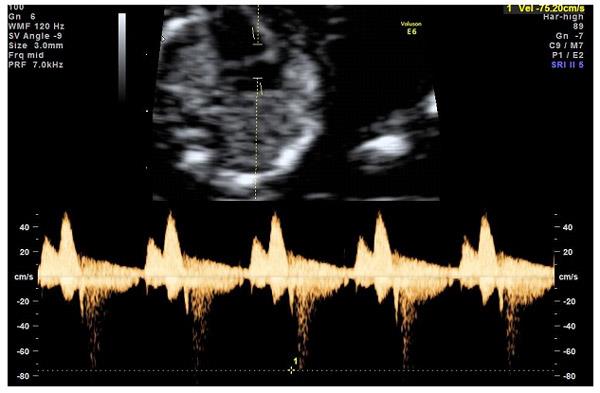

— кровоток в венозном протоке – это маленький сосуд в печени плода. При обратном (ретроградном) токе крови в данном сосуде можно предположить, что у плода хромосомный синдром, либо врожденный порок сердца.

Нормальный кровоток в венозном протоке

Но важно правильно получить этот кровоток и дать ему оценку. Для этого требуются определенные навыки и квалификация врача, которые подтверждаются ежегодной сертификацией FMF.

— кровоток через трикуспидальный клапан в сердце плода. Здесь ретроградный (обратный) кровоток тоже указывает на хромосомную патологию, либо может проявляться при врожденных пороках сердца.

3. Анатомические структуры плода и исключение крупных врожденных пороков

Ручка плода Мозг плода в виде “бабочки” в норме

4. Длина шейки матки

5. Стенки матки и придатков (яичников)

6. Кровоток в маточных артериях

УЗИ может проводиться как трансабдоминально, так и трансвагинально.

Что делать при высоком риске хромосомной патологии у плода

Если комплекс раннего пренатального обследования указывает на высокий риск врожденной патологии у плода, Вам будет рекомендована консультация генетика с последующей инвазивной диагностикой (биопсия ворсин хориона на сроке до 14 недель или амниоцентез, проводимый после 16 недель) и генетическим анализом. Именно генетический анализ точно определяет хромосомные заболевания и врожденные патологии у плода.

Что представляет собой скрининг во втором триместре беременности

Согласно приказу № 572н от 1.11.2012 г., второй скрининг состоит из ультразвукового исследования плода на сроке 18-21 неделя беременности. В этом возрасте кровь на биохимические маркеры уже не сдается. Плод имеет массу около 300-500 грамм и длину 20-25 см, и УЗИ позволяет детально проанализировать все анатомические структуры плода и выявить большинство пороков развития. Тогда же оценивается количество околоплодных вод, расположение и структура плаценты, длина шейки матки и др.

После проведения УЗИ на данных сроках беременности большинство вопросов пренатальной диагностики считаются закрытыми.

Надеемся, что эта информация поможет Вам лучше понять важность и необходимость скрининга в первом и втором триместрах беременности. В нашей клинике у Вас есть уникальная возможность пройти качественное обследование и получить максимально объективные данные о состоянии Вашего плода.

Беременность высокого риска

В центре иммунологии и репродукции мы ведём как физиологическую беременность, так и беременность высокого риска.

К беременности высокого риска относится:

Сопутствующие заболевания

Наши врачи ведут беременность на фоне аутоиммунных состояний в сотрудничестве с ревматологами. В ЦИР большой исторический опыт наблюдения за такими пациентками, ведь много лет мы работали в институте ревматологии. Мы провели беременность у многих пациенток с антифосфолипидным синдромом, системной красной волчанкой. В этом случае беременность ведется по определенным схемам.

У нас было много пациенток с эпилепсий. Мы ведём такую беременность в связке с врачом неврологом. Важно тщательное наблюдение за состоянием здоровья плода.

Заболевания щитовидной железы, гестационный сахарный диабет, заболевания мочевыводящей системы курируются нашими специалистами – эндокринологом, урологом. При необходимости подключается врач генетик.

Отягощенный акушерский анамнез

В нашу клинику часто обращаются за экспертным мнением при отягощенном акушерском анамнезе: преэклампсия, антенатальная гибель плода в прошлом, нарушения плацентарной функции. Факторы риска этих осложнений часто совпадают с бесплодием неясного генеза и невынашиванием беременности. В этом случае мы проводим углубленное обследование на тромбофилические состояния, выявление аутоиммунных антител, оценку рисков нарушений сосудистого тонуса.

Ведение осложненной беременности: принципы ЦИР

Лицензия № ЛО-77-01-013791 от 24.01.2017

Центр иммунологии и репродукции © ООО «Лаборатории ЦИР» 2006–2021

Версия для слабовидящих в разработке

Патология системы гемостаза и ее влияние на репродуктивную функцию

Многие исследования и открытия в области гемостазиологии помогли пересмотреть причины, патогенез, концепцию лечения и профилактики важнейших осложнений беременности (синдром привычной потери плода, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, гестозы, антенатальная гибель плода, тромботические осложнения у беременных и в послеродовом периоде) [5].

Физиологические и патологические изменения в системе свертывания

Беременность – особенное состояние организма, при котором происходят существенные изменения гемостаза: на фоне гормональных перестроек меняется тонус сосудистых стенок, растет потенциал свертывающей системы крови, увеличивается объем циркулирующей крови. Нарушение этого хрупкого равновесия в системе гемостаза на фоне беременности может привести к высокому риску развития тромботических осложнений, кровотечений и акушерских потерь [4].

Частота этих осложнений существенно возрастает при носительстве генетических дефектов системы гемостаза, объединенных термином «наследственная тромбофилия» (мутация в гене протромбина, Лейденовская мутация, дефицит АТ III, дефицит протеина С и S, дезагрегационная тромбоцитопатия и т. д.), и при приобретенных формах нарушениях гемостаза (гипергомоцистеинемия, АФС, СКВ, метабо- лический синдром, варикозная болезнь вен и т. д.) [4]. Сравнительно недавно стала изучаться роль тромбофилии и в патогенезе развития нарушений имплантации плодного яйца, нарушений формирования маточно-плацентарного кровотока и, соответственно, в формировании гестозов («токсикозов») у беременных. Таким образом, наличие тромбофилии представляет серьезный риск не только для исхода беременности, но и является угрозой жизни и здоровью беременной женщины и плоду [2].

Клинические проявления тромбофилий во время беременности очень многообразны. Но своевременное выявление, диагностика (комплекс включает в себя такие исследования, как генетический анализ, гомоцистеин, антифосфолипидные антитела, оценка функционального состояния тромбоцитов, коагулограмма) и правильная трактовка анамнеза и показателей позволяют диагностировать наличие тромбофилии и, соответственно, вовремя начать лечение для предотвращения осложнений (как акушерских, так и тромботических) [2].

Клинический пример 1:

«Пациентка А. 28 лет. Диагноз: наследственная предрасположенность к тромбофилии (гете- розиготы F2, F13, ITGB3, FGB), состоявшийся тромбоз в анамнезе (ТЭЛА после кесарева сечения (КС) 2012 г.). Обратилась на малом сроке беременности. Ведение беременности на низкомолекулярных гепаринах (НМГ), антиагрегантах, симптоматической терапии. Мониторинг показателей гемостаза, допплера. Коррекция терапии по показателям. Плановое КС. Профилактика тромботических осложнений в послеродовом периоде (НМГ в течение 6 нед.).»

Классификации тромбофилий

Методы диагностики тромбофилии

«Пациентка Д. 42 года. Д-з: наследственная предрасположенность к тромбофилии (гетерозиготы F5, PAI-1, ITGA2, MTHFR677), СППП, возрастной фактор, латентный железодефицит. В анамнезе: роды – 2, замершие беременности на раннем сроке – 3. Обрати- лась после ЗБ. Проведены восстановительная терапия и дообследование, прегравидарная подготовка. При наступлении беременности продолжена терапия: НМГ, фолиевая кислота, антиоксиданты, препараты железа. Срочные роды. Профилактика тромботических осложнений в послеродовом периоде (НМГ в течение 6 нед.).»

Своевременное выявление рисков тромботических осложнений, рисков патологии и угрозы вынашивания беременности позволяет правильно сформировать эффективные методы профилактики и лечения. При таком подходе терапия действует на основную причину заболевания, а не только купирует симптоматику [1].

Основные принципы терапии

Клинический пример 3:

«Пациентка В. 33 г. Д-з: наследственная предрас-положенность к тромбофилии (патологиче-ская гомозигота PAI-1, гетерозиготы интегрин а2, в3, FGB), первичное бесплодие, сочетанный фактор (ЭКО – 1 отрицательный результат, два криопереноса – отрицательный результат). УЗИ с цветовым допплеровским картированием (ЦДК): гипоплазия эндометрия, нарушение показателей гемодинамики маточного кровотока. Обратилась для планирования криопереноса. Подготовка к криопереносу (НМГ, антиагреганты, антиоксиданты). Показатели на фоне лечения с положительной динамикой. Произведен криоперенос. Получена беременность (бихориальная, биамниотическая двойня). Ведение беременности на НМГ, контроль показателей гемостаза. Коррекция назначений по показателям (На 5–6 нед. – ретрохориальная гематома (РХГ), на 20–21 нед. – нарушение гемодинамики маточно-плацентарного кровотока 1А степени). Плановое КС 35–36 нед. Профилактика тромботических осложнений в послеродовом периоде (НМГ).»

Базовыми препаратами в процессе подготовки, ведения беременности и послеродового периода, конечно, являются противотромботические препараты – низкомолекулярные гепарины, антиагреганты, а также фолиевая кислота в индивидуально подобранной дозировке и, по показаниям, вспомогательная терапия (препараты железа, антиоксиданты, препараты прогестерона, глюкокортикоиды) [3].

1. Доброхотова Ю. Э., Щеголев А. А., Комраков В. Е. и др.; Под ред. Ю. Э. Доброхотовой, А. А. Щеголева. Тромботические состояния в акушерской практике. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.

2. Макацария А. Д., Бицадзе В. О. Тромбофилические состояния в акушерской практике. – М.: РУССО, 2001. – 704 с.

3. Мхеидзе Н. Э. Клиническое значение выявления генетической и приоб- ретенной тромбофилии у беременных с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты в анамнезе. – М., 2006.

4. Репина М. А., Сумская Г. Ф., Лапина Е. Н. Наследственные нарушения системы гемостаза и беременность. – СПб, 2008.

5. Физиология и патология гемостаза. Под ред. д. м. н. проф. Н. И. Стуклова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.

Что такое преэклампсия (гестоз)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Дубового А. А., акушера со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Преэклампсия — это осложнение беременности, при котором из-за увеличения проницаемости стенки сосудов развиваются нарушения в виде артериальной гипертензии, сочетающейся с потерей белка с мочой (протеинурией), отеками и полиорганной недостаточностью. [1]

Сроки развития преэклампсии

Причины преэклампсии

По сути, причина преэклампсии — беременность, именно при ней возникают патологические события, в конечном счете приводящие к клинике преэклампсии. У небеременных преэклампсии не бывает.

В научной литературе описывается более 40 теорий происхождения и патогенеза преэклампсии, а это указывает на отсутствие единых взглядов на причины ее возникновения.

Факторы риска

Установлено, что преэклампсии чаще подвержены молодые и нерожавшие женщины (от 3 до 10%). [2] У беременных с планируемыми вторыми родами риск ее возникновения составляет 1,4-4%. [3]

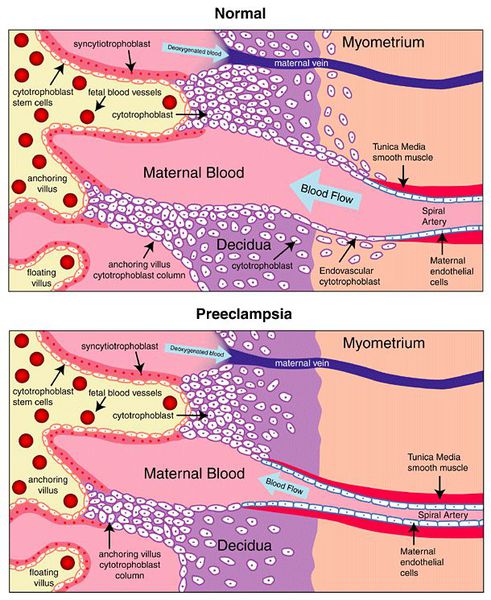

Пусковым моментом в развитии преэклампсии в современном акушерстве считается нарушение плацентации. Если беременность протекает нормально, с 7 по 16 неделю эндотелий (внутренняя оболочка сосуда), внутренний эластичный слой и мышечные пластинки участка спиральных артерий, вытесняется трофобластом и фибриносодержащим аморфным матриксом (составляющие предшественника плаценты — хориона). Из-за этого понижается давление в сосудистом русле и создается дополнительный приток крови для обеспечения потребностей плода и плаценты. Преэклампсия связана с отсутствием или неполным вторжением трофобласта в область спиральных артерий, что приводит к сохранению участков сосудистой стенки, имеющей нормальное строение. В дальнейшем воздействие на эти сосуды веществ, вызывающих вазоспазм, ведет к сужению их просвета до 40% от нормы и последующему развитию плацентарной ишемии. При нормальном течении беременности до 96% из 100-150 спиральных артерий матки претерпевают физиологические изменения, при преэклампсии же — всего 10%. Исследования подтверждают, что наружный диаметр спиральных артерий при патологической плацентации вдвое меньше, чем должно быть в норме. [4] [5]

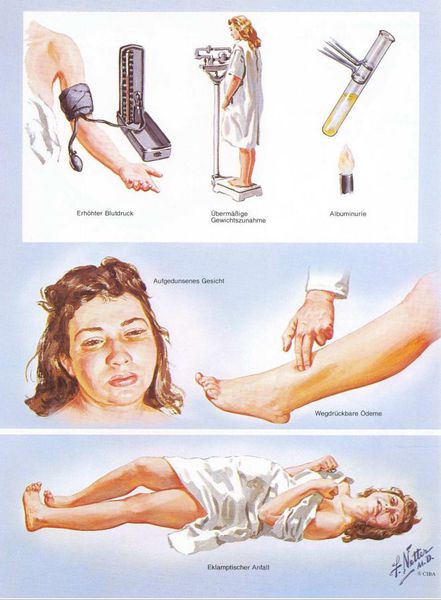

Симптомы преэклампсии

Раньше в отечественном акушерстве то, что сейчас называется термином «преэклампсия», называлось «поздний гестоз», а непосредственно под преэклампсией при беременности понимали тяжелую степень позднего гестоза. Сегодня в большинстве регионов России перешли на классификацию, принятую ВОЗ. Ранее говорили о так называемом ОПГ-гестозе (отеки, протеинурия и гипертензия).

1. Артериальная гипертензия

Преэклампсия характеризуется систолическим АД>140 мм рт. ст. и/или диастолическим АД>90 мм рт. ст., измеряется дважды с интервалом 6 часов. По меньшей мере два повышенных значения АД являются основанием для диагностики АГ во время беременности. Если есть сомнения, рекомендуется провести суточное мониторирование АД (СМАД).

2. Протеинурия

Чтобы диагностировать протеинурию, необходимо выявить количественное определение белка в суточной порции (в норме при беременности — 0,3 г/л). Клинически значимая протеинурия во время беременности определена как наличие белка в моче ≥ 0,3 г/л в суточной пробе (24 часа) либо в двух пробах, взятых с интервалом в 6 часов; при использовании тест-полоски (белок в моче) — показатель ≥ «1+».

Умеренная протеинурия — это уровень белка > 0,3 г/24 часа или > 0,3 г/л, определяемый в двух порциях мочи, взятой с интервалом в 6 часов, или значение «1+» по тест-полоске.

Выраженная протеинурия — это уровень белка > 5 г/24 часа или > 3 г/л в двух порциях мочи, взятой с интервалом в 6 часов, или значение «3+» по тест-полоске.

Чтобы оценить истинный уровень протеинурии, нужно исключить наличие инфекции мочевыделительной системы, а патологическая протеинурия у беременных является первым признаком полиорганных поражений. [1]

3. Отечный синдром

Триада признаков преэклампсии, описанная Вильгельмом Цангемейстером в 1912 г. (ОПГ-гестоз), сегодня встречается лишь в 25-39%. Наличие отеков в современном акушерстве не считается диагностическим критерием преэклампсии, но важно, когда нужно оценить степень ее тяжести. Когда беременность протекает нормально, отеки встречаются в 50-80% случаев, амбулаторное ведение безопасно для лёгкого отечного симптома. Однако генерализованные, рецидивирующие отеки зачастую являются признаком сочетанной преэклампсии (нередко на фоне патологии почек). [6]

Американский врач-хирург и художник-иллюстратор Фрэнк Генри Неттер, которого справедливо прозвали «Микеланджело медицины», очень наглядно изобразил основные проявления преэклампсии. [7]

Патогенез преэклампсии

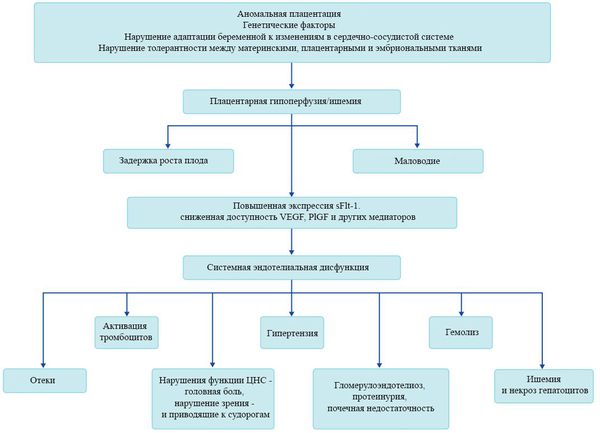

В ответ на ишемию при нарушении имплантации (см. рисунок) начинают активно вырабатываться плацентарные, в том числе антиангиогенные факторы и медиаторы воспаления, повреждающие клетки эндотелия. [8] Когда компенсаторные механизмы кровообращения на исходе, плацента с помощью прессорных агентов активно «подстраивает» под себя артериальное давление беременной, при этом временно усиливая кровообращение. В итоге этого конфликта возникает дисфункция эндотелия. [9]

При развитии плацентарной ишемии активируется большое количество механизмов, ведущих к повреждению эндотелиальных клеток во всем организме, если процесс генерализуется. В результате системной эндотелиальной дисфункции нарушаются функции жизненно важных органов и систем, и в итоге мы имеем клинические проявления преэклампсии.

Нарушение плацентарной перфузии из-за патологии плаценты и спазма сосудов повышает риск гибели плода, задержки внутриутробного развития, рождения детей малых для срока и перинатальной смертности. [10] Кроме того, состояние матери нередко становится причиной прерывания беременности на раннем этапе — именно поэтому дети, родившиеся от матерей с преэклампсией, имеют более высокий показатель заболеваемости респираторным дистресс-синдромом. Отслойка плаценты очень распространена среди больных преэклампсией и связана с высокой перинатальной смертностью.

Классификация и стадии развития преэклампсии

В Международной классификации болезней (МКБ-10) преэкслампсия кодируется как О14. Выделяют умеренную и тяжёлую форму заболевания.

Эклампсия – состояние, при котором в клинических проявлениях преэклампсии преобладают поражения головного мозга, сопровождаемые судорожным синдромом, который не может быть объяснен другими причинами, и следующим после него периодом разрешения. Эклампсия может развиться на фоне преэклампсии любой степени тяжести, а не является проявлением максимальной тяжести преэклампсии.

Осложнения преэклампсии

Основные осложнения при преэклампсии у беременных:

Диагностика преэклампсии

Диагностика преэклампсии заключается прежде всего в установлении наличия указанных выше симптомов. В ряде случаев представляет сложность дифференциальная диагностика преэклампсии и существовавшая до беременности артериальная гипертензия.

Дифференциальная диагностика гипертензивных осложнений беременности

| Клинические признаки | Хроническая гипертензия | Преэклампсия |

|---|---|---|

| Возраст | часто возрастные (более 30 лет) | часто молодые ( [1] |

2. Антигипертензивная терапия

Цель лечения — поддерживать АД в пределах, которые сохраняют на нормальном уровне показатели маточно-плодового кровотока и снижают риск развития эклампсии.

Антигипертензивную терапию следует проводить, постоянно контролируя состояние плода, потому что снижение плацентарного кровотока провоцирует у него прогрессирование функциональных нарушений. Критерием начала антигипертензивной терапии является АД ≥ 140/90 мм рт. ст.

Основные лекарственные средства, используемые для лечения АГ в период беременности:

3. Профилактика и лечение судорог

Для профилактики и лечения судорог основным препаратом является сульфат магния (MgSO4). Показанием для противосудорожной профилактики является тяжелая преэклампсия, если есть риск развития эклампсии. При умеренной преэклампсии — в отдельных случаях решает консилиум, потому что при этом повышается риск кесарева сечения и есть ряд побочных эффектов. Механизм действия магния объясняется нарушением тока ионов кальция в гладкомышечную клетку.

Кроме того, необходимо контролировать водный баланс, уделять внимание лечению олигурии и отека легких при их возникновении, нормализации функции ЦНС, реологических свойств крови, улучшение плодового кровотока.

Прогноз. Профилактика

Сегодня до 64% смертей от преэклампсии предотвратимы.

Основные факторы качественной и своевременной помощи:

К сожалению, сегодня нет достаточно чувствительных и специфичных тестов, которые бы обеспечивали раннюю диагностику/выявление риска развития преэклампсии.

Факторы риска развития преэклампсии: [2]

1. антифосфолипидный синдром;

2. заболевания почек;

3. преэклампсия в анамнезе;

4. предстоящие первые роды;

5. хроническая гипертензия;

7. жительницы высокогорных районов;

8. многоплодная беременность;

9. сердечно-сосудистые заболевания в семье (инсульты/инфаркты у близких родственников);

10. системные заболевания;

12. преэклампсия в анамнезе у матери пациентки;

13. возраст 40 лет и старше;

14. прибавка массы тела при беременности свыше 16 кг.

Установлено, что для преэклампсии характерен недостаточный ангиогенез — процесс образования сосудов. [11] В нем участвуют около 20 стимулирующих и 30 ингибирующих ангиогенез факторов, их список постоянно пополняется. Наиболее изучен и представляют особый интерес с точки зрения исследования патогенеза преэклампсии два проангиогенных фактора: сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF) и плацентарный фактор роста (PlGF), антиангиогенный фактор — Fms-подобная тирозинкиназа (Flt-1) и ее растворимая форма (sFlt-1).

Повышение содержания этого sFlt-1 с одновременным снижением VEGF и PlGF начинается за 5-6 недель до клинических проявлений преэклампсии. [12] Данный факт позволяет прогнозировать развитие преэклампсии у женщин из группы риска в первом триместре беременности. Однако другими исследователями отмечено, что несмотря на высокую чувствительность теста (96%), изолированное определение sFlt-1 не может быть использовано при диагностике преэклампсии из-за низкой специфичности. Таким образом, обнаружение изменений в соотношении уровня PlGF и sFlt-1 в течение беременности может сыграть важную вспомогательную роль для подтверждения диагноза преэклампсии.

Сегодня существуют коммерческие наборы, которые позволяют проводить иммуноферментное исследование, чтобы определить вероятность развития преэклампсии, на основании определения содержания PlGF (DELFIA Xpress PlGF kit, PerkinElmer; США), предложены скрининговые тесты для прогнозирования и ранней диагностики преэклампсии, основанные на определении соотношения sFlt-1 и PlGF (Elecsys sFlt-1/PlGF, Roche, Швейцария).

Из-за нарушения инвазии трофобласта увеличивается сосудистое сопротивление в маточной артерии и снижается перфузия плаценты. Повышение пульсационного индекса и систолодиастолического отношения в маточной артерии в 11-13 недель беременности является лучшим предиктором преэклампсии, и его настоятельно рекомендуется использовать в клинической практике у беременных из группы риска.

Профилактика преэклампсии

Из-за того, что исчерпывающая информация об этиологии и патофизиологии преэклампсии отсутствует, разработка эффективных профилактических мер представляет определенные трудности.

Сегодня доказан прием только 2 групп препаратов для профилактики преэклампсии: [1] [2]

• Аспирин в низких дозах (75 мг в день), начиная с 12 недель до родоразрешения. При этом необходимо брать письменное информированное согласие пациентки, поскольку согласно инструкции по применению, прием аспирина противопоказан в первом триместре.

• Беременным с низким потреблением кальция (