О целлюлозе можно сказать что она может образовывать простые и сложные эфиры

Целлюлозы эфиры

Производные целлюлозы общей формулы [C6H7O2(OH)3-х(OR)х]n, где n – степень полимеризации; х – число групп ОН, замещенных в одном звене макромолекулы целлюлозы (степень замещения); R – алкил, ацил или остаток минер, кислоты.

Каждое звено макромолекулы содержит 3 группы ОН, которые способны вступать в реакции с образованием простых и сложных эфиров; в случае смешанных эфиров целлюлозы замещающие радикалы различны.

Наиболее распространенные эфиры целлюлозы:

простые – карбоксиметилцеллюлоза, метилцеллюлоза, этилцеллюлоза, а также метилгидроксипропилцеллюлоза, оксипропилцеллюлоза, цианэтилцеллюлоза;

сложные – целлюлозы ацетаты, целлюлозы нитраты, а также ацетилфталилцеллюлоза, ацетопропионаты, ацетобутираты и сульфаты целлюлозы. Упомянутые эфиры целлюлозы производят во многих странах десятками и сотнями тысяч тонн в год.

Свойства эфира целлюлозы

зависят главным образом от числа степени замещения и типа заместителя R. Так, степень полимеризации (в среднем 150-500) значительно влияет преимущественно на прочностные и вязкостные свойства эфира целлюлозы, обеспечивая их пригодность для переработки. Степень замещения определяет их физико-механические и химические свойства. Регулируют степень замещения изменением условий синтеза: концентрации алкилирующего или этерифицирующего агента, температуры, продолжительности и другие.

Растворимость эфира целлюлозы

зависит от содержания и соотношения заместителей и свободный групп ОН. Например, ацетат целлюлозы, имеющий степень замещения 0,5-0,8 и 1,5-1,8, растворим соответственно в воде и смеси ацетон – вода (7:3); ацетат целлюлозы со степенью замещения 2,2-2,6 растворим в ацетоне и метилцеллозольве, со степенью замещения >2,6 – в метиленхлориде и смеси метиленхлорид – этанол (9:1).

При увеличении длины цепи алкильного радикала гидрофобность эфира целлюлозы повышается и они способны растворяться в неполярных растворителях (например, бутил- и пропилцеллюлоза уже нерастворимы в воде и растворим в органических растворителях). Вообще растворимость эфира целлюлозы в органических растворителях возрастает с повышением температуры и уменьшается с увеличением молекулярной массы.

С увеличением в заместителе числа атомов С для всех эфиров целлюлозы уменьшаются влагопоглощение, температуры размягчения и плавления. Сложные эфиры термически нестабильны и обладают низкой химические стойкостью к действию кислот и щелочей. Простые эфиры устойчивы в кислотах и щелочах и выдерживают нагревание до сравнительно высоких температур, не разлагаясь и не выделяя свободный кислот, вызывающих коррозию металлов. Сложные и некоторые простые эфиры целлюлозы – хорошие диэлектрики.

Для производства эфира целлюлозы

используют облагороженную хлопковую и древесную (сульфатную и сульфитную) целлюлозу. Выбор ее вида определяется областью применения того или иного эфира. Для повышения скорости и равномерности О-алкилирования и однородности эфира целлюлозы независимо от способа их получения исходную целлюлозу обязательно предварительно активируют.

В производстве простых эфиров целлюлозу обрабатывают раствором NaOH, в результате чего она набухает и приобретает повышенную реакционную способность (щелочная целлюлоза) вследствие облегчения диффузии компонентов этерифицирующей смеси внутрь материала. В производстве сложных эфиров целлюлозу обрабатывают уксусной или другой кислотой при повышенной температуре в парах либо растворами этих кислот. Обычно, чем выше температура активации, тем меньше ее продолжительность.

Простые эфиры целлюлозы получают в автоклавах при повышенной температуре взаимодействием щелочной целлюлозы с алкилхлоридами и (или) 3-и 4-членными гетероциклических соединениями, например, этилен- и пропиленоксидами, сультонами (промышленные способы), диалкилсульфатами (лабораторный способ), непредельными соединения с двойными связями (например, акрилонитрил, акриламид). Так, О-алкилированием щелочной целлюлозы монохлоруксусной кислотой получают Na-соль карбоксиметилцеллюлозы, диэтиламиноэтилхлоридом – диэтиламиноэтилцеллюлозу, акрилонитрилом – цианэтилцеллюлозу, этилен- и пропиленоксидами – гидроксиэтил- и гидроксипропилцеллюлозы. Образование простых эфиров катализируется основаниями и всегда сопровождается побочными реакциями.

Сложные Эфиры целлюлозы в промышлености получают:

1. Этерификацией целлюлозы кислородсодержащими неорганическими и карбоновыми (например, НСООН) кислотами. Этим способом получают нитраты, сульфаты и формиаты целлюлозы. Этерификация ее Н3РО4 в смеси с мочевиной дает фосфаты целлюлозы. Вследствие обратимости реакции применяют концентрированные кислоты и водоотнимающие добавки.

2. Действием на целлюлозу преимущественно ангидридов кислот в среде органических растворителей или разбавителей в присутствие катализаторов (в основной минеральных кислот). Таким способом получают эфиры на основе карбоновых кислот жирного ряда С2 – С4 (например, ацетаты целлюлозы). Действием смесей ангидридов различных кислот или кислоты и ангидрида другие. кислоты производят смешанные Эфиры целлюлозы (например, ацетопропионаты и ацетобутираты целлюлозы).

Лабораторные способы получения сложных эфиров: действие на целлюлозу изоцианатов (эфир целлюлозы карбаминовой кислоты – замещенные уретаны, карбанилаты целлюлозы); переэтерификация (бораты, фосфаты, стеарат целлюлозы). При синтезе эфира целлюлозы в кислой среде побочные продукты почти не образуются.

Области применения сложных, а также простых и смешанных эфирах целлюлозы весьма разнообразны.

Основной направления использования:

Производство искусственных волокон; эфироцеллюлозных пластмасс; различных пленок, полупроницаемых мембран; лакокрасочных материалов.

Эфиры целлюлозы применяют также как загустители, пластификаторы и стабилизаторы глинистых растворов для буровых скважин, асбо- и гипсоцементных штукатурных смесей, обмазочных масс для сварных электродов, водоэмульсионных красок, красителей (при печати по тканям), зубных паст, парфюмерно-косметических средств, водно-жировых фармацевтических составов, пищевых продуктов (например, соков, муссов); связующие в литейных производствах; эмульгаторы при полимеризации; ресорбенты загрязнений в синтетических моющих средствах; флотореагенты при обогащении различных руд; текстильно-вспомогательные вещества (например, аппретирующие и шлихтующие); компоненты клеевых композиций и другие.

Объявления о покупке и продаже оборудования можно посмотреть на

Обсудить достоинства марок полимеров и их свойства можно на

Зарегистрировать свою компанию в Каталоге предприятий

Лекция 30 Простые и сложные эфиры целлюлозы: сырьё, производство, применение. Целлулоид, этролы: получение, свойства, применение

Эфиры целлюлозы – это химически модифицированные природные полимеры. Целлюлоза – самый распространённый природный материал, составная часть древесины, хлопка, конопли, льна. Макромолекулы целлюлозы имеют линейное строение и молекулярную массу от 50 до 200 тысяч. Элементарное звено целлюлозы содержит 3 гидроксильные группы спиртового характера, которые могут образовывать алкоголяты, простые и сложные эфиры. Эфиры целлюлозы в отличие от самой целлюлозы плавятся, растворяются в ряде органических растворителей, легко перерабатываются в изделия всеми методами, применяемыми для термопластов. Сложные и простые эфиры целлюлозы перерабатываются в прессовочные и литьевые материалы, листы, плёнки. Объём производства этих пластмасс составляет

Исходным сырьём для получения эфиров целлюлозы являются целлюлоза, кислоты, ангидриды кислот, бензол, хлористый этил, метиленхлорид, диметилсульфат и др.

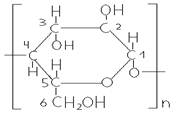

Целлюлоза(Ц) – линейный, стереорегулярный, кристаллический полисахарид. Элементарное звено отвечает формуле С6Н7О2(ОН)3 и имеет 3 гидроксильные группы: одну первичную у 6 го и две вторичных у 2 го и 3 го атомов углерода:

Звено находится в конформации кресла.

Простые эфиры целлюлозы:C6H7O2 (OR)n(OH)3-n, где n=2 получаются многими способами, но каждый из них начинается с получения щелочной Ц. Ц в виде листов выдерживают вертикально при 20°С в ванне с 20-50%-ным раствором NaOH в течении 2-3ч. Гидроксильные группы Ц образуют со щелочью группы –ОН·NaOH или –ONa. Набухшие и отжатые от избытка щелочи листы измельчают в порошок и отправляют на этерификацию.

Этилцеллюлоза (ЭЦ) получается взаимодействием щелочной хлопковой Ц с хлористым этилом:

При алкилировании, кроме основной, протекает и побочная реакция гидролиза хлористого этила.

2%. Частицы ЭЦ просеивают, большие в диаметре 4мм. размалывают.

Метилцеллюлоза(МЦ) получается действием на щелочную Ц метиленлорида:

Выпускается со степенью замещения 1,27÷1,54(22-26%) метоксильных групп(водорастворимая) и степенью замещения до 3÷4% метоксильных групп (не растворимая в воде, но растворимая в щёлочи). Процесс проводят в автоклаве при 125÷140°С, Р=1-1,2 МПа. Большее техническое применение имеют водорастворимые МЦ, применяемые в качестве пенообразователей и эмульгаторов, клеёв, шлихтующих препаратов в текстильной промышленности, для склеивания и мелования бумаги, в косметической и фармацевтической областях промышленности.

Кабоксиметилцеллюлоза(КМЦ) получается взаимодействием щелочной Ц с монохлоруксусной кислотой или её натриевой солью:

В промышленности применяют КМЦ со степенью замещения 0,4÷1,4 и степенью полимеризации 200÷3000. КМЦ растворяется в воде, 50%-ном водном этаноле, 40%-ном водном ацетоне, не растворяется в органических растворителях. Водные растворы КМЦ – высоковязкие жидкости со свойствами полиэлектролитов, поэтому являются защитными коллоидами глинистых растворов при бурении скважин, флотационным агентом. Очищенная КМЦ применяется в производстве клеёв(основа паст для обоев, связующее и суспендирующий агент при изготовлении керамики), зубных паст; загуститель красок; шлихтующий препарат для нитей и тканей; добавка в производстве синтетических моющих средств.

Оксиэтилцеллюлоза(ОЭЦ) – продукт щелочной Ц и окисью этилена:

Сложные эфиры целлюлозы нашли наибольшее применение в промышленности пластмасс(этролы, целлулоид, плёнки). Получается этерификацией Ц минеральными кислотами или ангидридами органических кислот.

Ацетат целлюлозы(АЦ) получается при действии на Ц уксусного ангидрида в присутствии катализатора(серная или хлорная кислоты). При этом образуется трёхзамещённый эфир – триацетат Ц (ТАЦ):

Для получения эфиров с меньшей степенью замещения ТАЦ подвергают гидролизу в присутствии серной или азотной кислоты:

Ацетилирование проводят при 35÷45°С. Предварительно проводят активацию Ц ледяной уксусной кислотой в течение 2÷8 ч. в 10-кратном избытке по массе ледяной уксусной кислоты. При этом происходит разрыхление структуры Ц и частичное разрушение водородных связей. Существуют гомогенные и гетерогенные промышленные способы получения ТАЦ. При гомогенном способе процесс проходит в растворителе (уксусная кислота + метиленхлорид) и получается сироп ТАЦ. При гетерогенном способе в состав реакционной смеси входят бензол, толуол, ксилол – препятствующие растворению ТАЦ. В ацетиляторе активируют Ц

1÷2 ч., после удаления избытка жидкости в ацетилятор вводят ацетилирующую смесь: 45÷47% уксусного ангидрида + 18÷20% уксусной кислоты + 33÷35% бензола. Затем постепенно вводят катализатор – хлорную кислоту(0,7÷1,0% масс.ч. от массы Ц). При 35÷36°С через 2÷2,5ч. образуется ТАЦ. Для регулирования ММ ТАЦ в ацетилятор подают 0,5÷0,6% от массы Ц серную кислоту, что способствует частичной деструкции ТАЦ. По достижении требуемой вязкости раствора смесь нейтрализуют раствором NaOH в течение 30 мин. при медленном перемешивании, затем отжимают ТАЦ, промывают 3-4 раза бензолом, отгоняют бензол, промывают обессоленной водой, сушат до влажности ≤2%.

ТАЦ – волокнистые или порошкообразные вещества белого цвета с ρ=1,29÷1,32 г/см 3 и ММ

50÷150 тыс. Термостабильность ТАЦ невысокая: уже при 200÷210°С изменяется окраска материала, а при 230°С начинается деструкция. Тпл≈300°С. АЦ, содержащие 50÷58% ацетатных групп, растворяются в ацетоне, метил- и этилацетате, хорошо совмещаются с рядом пластификаторов. Растворы АЦ широко используются при получении ацетатного волокна, плёнок, лаков. Из АЦ готовят пластмассу(этрол), который негорюч в отличии от НЦ этрола, легко перерабатывается литьём под давлением, имеет красивый внешний вид, хорошо окрашивается.

Плёнки из ТАЦ прозрачны, прочны, малоусадочны; легко склеиваются, металлизируются, дублируются с бумагой и Al-вой фольгой; не электризуются; долговечны. Они являются основой кино- и фотоплёнок, различных упаковочных материалов. Из них изготавливают канцелярские принадлежности, электроизоляцию.

Нитраты целлюлозы(НЦ) получают действием на хлопковую Ц концентрированной азотной кислоты:

НЦ, содержащие 12,5÷13,6% азота(пироксилин), следовательно, максимальное содержание N2 – 14,14% N, используют для получения взрывчатых веществ, а НЦ, содержащие 10÷12% N(коллоксилин) применяют в качестве связующего в производстве целлулоида, этрола, плёнок, лаков. Чем больше в системе Н2О, тем меньше содержание N в НЦ.

НЦ – рыхлая волокнистая масса белого цвета, хорошо растворимая в ацетоне, метаноле, пиридине, смеси спирта с эфиром, но не растворяется и не набухает в неполярных растворителях. Совмещается с пластификаторами: камфарой, трикрезил фосфатом, эфирами фталевой кислоты. НЦ малоустойчив к действию кислот и щелочей: кислоты вызывают денитрацию, а щёлочи омыляют и разрушают НЦ. Недостатком коллоксилина является низкая термо- и светостойкость. Сухой НЦ при трении электризуется, взрывается от удара, чрезвычайно горюч. Комплекс недостатков ограничивает хранение НЦ, сокращает их производство. Не перерабатывается НЦ литьём под давлением. НЦ применяется в производстве лаков, кино- и фотоплёнки, целлулоида, этрола. Горючесть НЦ снижается добавлением наполнителей и пластификаторов.

Целлулоид– термопласт на основе НЦ, пластифицированного камфарой. Выпускается в виде листов и трубок. Процесс состоит из стадий: смешение компонентов, фильтрование массы, вальцевание массы, прессование и охлаждение блоков, строгание блоков в листы, сушка листов, выпрямление листов. НЦ и спиртовой раствор камфары загружают в смеситель нагретый до 40÷50

10÷15°С). Охлаждённый блок строгают на листы заданной толщины(0,1÷20 мм.). Предварительное подсушивание (“провялка”) листов проводится при 30÷35°С, где удаляется остаточный спирт. Окончательная сушка при 48÷55°С. Листы после сушки коробятся, поэтому их выпрямляют и полируют путём прессования между полированными никелированными металлическими листами при 100°С. С целью получения трубок массу после вальцевания экструдируют.

Аналогично целлулоиду получают пластмассу на основе АЦ – целлон, негорючую, более дорогую, уступающую по механическим свойствам и водостойкости. Целлон применяется для изготовления деталей измерительных приборов.

Этролы– формовочные термопластичные материалы, получаемые на основе эфиров Ц(АЦ, АБЦ, АПЦ, НЦ) с добавлением пластификаторов(дибутилфталат, диэтилфталат, трифенилфосфат), наполнителей(порошкообразных и волокнистых), стабилизаторов, красителей. Они выпускаются в виде порошков и гранул, перерабатываются литьём под давлением(за исключением этрола на основе НЦ) и прессованием. Наполнители повышают твёрдость и теплостойкость пластмасс, но снижают пластичность и ударную вязкость.

Для АЦ требуется больше пластификатора(

50%), чем для простых эфиров Ц(5÷10% масс.). Этролы на основе НЦ содержат большое количество наполнителей(

40%), которые понижают их горючесть.

1 загрузочный бункер, 2 – автоматичческие весы, 3,4 – смесители, 5 – емкость, 6 – экструдер, 7 – дробилка, 8 вифосито.

Рисунок 30.1 Схема производства этрола

60 кДж/м 2 и диэлектрическими показателями(tgδ=0,05÷0,07), которые можно изменять варьируя эфиром Ц. Этролы легко перерабатываются в изделия методами литья под давлением и экструзии, не дают отходов, но имеют низкую теплостойкость(по Мартенсу 40÷55°С).

Из этролов изготавливают оправы для очков, детали музыкальных инструментов, галантерейные изделия, штурвалы, рукоятки и другие детали; листы, трубки, стержни. Этролы также применяют при отделке автомобилей.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

О целлюлозе можно сказать что она может образовывать простые и сложные эфиры

I. Физические свойства

Это вещество белого цвета, без вкуса и запаха, нерастворимое в воде, имеющее волокнистое строение. Растворяется в аммиачном растворе гидроксида меди (II) – реактиве Швейцера.

II. Нахождение в природе

Целлюлоза была обнаружена и описана французским химиком Ансельмом Пайеном в 1838 году.

Этот биополимер обладает большой механической прочностью и выполняет роль опорного материала растений, образуя стенку растительных клеток. В большом количестве целлюлоза содержится в тканях древесины (40-55%), в волокнах льна (60-85%) и хлопка (95-98%). Основная составная часть оболочки растительных клеток. Образуется в растениях в процессе фотосинтеза.

Хитин (аналог целлюлозы) – основной компонент наружного скелета членистоногих и других беспозвоночных, а также в составе клеточных стенок грибов и бактерий.

III. Строение

IV. Получение

Промышленным методом целлюлозу получают методом варки щепы на целлюлозных заводах, входящих в промышленные комплексы (комбинаты). По типу применяемых реагентов различают следующие способы варки целлюлозы:

Получаемая после варки техническая целлюлоза содержит различные примеси: лигнин, гемицеллюлозы. Если целлюлоза предназначена для химической переработки (например, для получения искусственных волокон), то она подвергается облагораживанию — обработке холодным или горячим раствором щелочи для удаления гемицеллюлоз.

Для удаления остаточного лигнина и придания целлюлозе белизны проводится её отбелка. Традиционная для 20 века хлорная отбелка включала в себя две ступени:

V. Применение

VI. Производные целлюлозы

К важнейшим производным целлюлозы относятся:

VII. Химические свойства

1. Гидролиз

Гидролиз протекает ступенчато:

крахмал декстрины мальтоза глюкоза

2. Реакции этерификации

Целлюлоза – многоатомный спирт, на элементную ячейку полимера приходятся три гидроксильных группы. В связи с этим, для целлюлозы характерны реакции этерификации (образование сложных эфиров). Наибольшее практическое значение имеют реакции с азотной кислотой и уксусным ангидридом. Целлюлоза не дает реакции «серебряного зеркала».

2. Взаимодействие с уксусной кислотой:

При взаимодействии целлюлозы с уксусным ангидридом в присутствии уксусной и серной кислот образуется триацетилцеллюлоза.