О чем заставляет задуматься стихотворение анчар

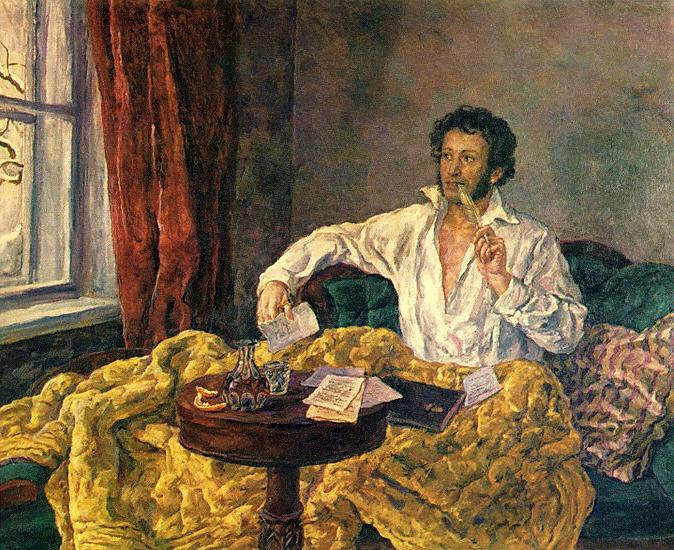

Стихотворение «Анчар» (Пушкин) и его анализ

Пушкин – великий русский поэт. В его творчестве прослеживается несколько направлений лирики. Одна из них – вольнолюбивые стихотворения, ярким представлением является написанный в 1927 году «Анчар».

Предпосылки написания стихотворения «Анчар»

Поговорим о них. Пушкин пишет стихотворение «Анчар» сразу же возвратившись из ссылки. Сначала поэт полагает, что преследования со стороны государства закончились.

Он ошибался: за поэтом ведется непрестанная слежка со стороны государственных органов безопасности. Именно этот факт заставил Пушкина задуматься о свободе. Так был написан «Анчар», где отразилась скорбь поэта по свободе от государственного ига.

Преследуемый людьми Бенкендорфа, Пушкин вспоминает легенду о тропическом смертоносном дереве. Лишь немногочисленные местные племена приходят к нему, чтобы ядом пропитать стелы.

Сюжет стихотворения

Пушкин делает акцент на то, что анчар – порождение самого зла. И вот к этому злу посылает раба правитель, дабы тот принес яда. Раб отправляется в путь, собирает «смертную смолу» и приносит «владыке». Напитавшись ядовитыми парами, подневольный человек умирает. Царь же смолой отравляет стрелы, которые собирается использовать против врагов.

Жажда мирового господства подвигла царя послать к анчару своего раба, дабы тот принес яду, благодаря которому армия будет непобедимой. Пушкин говорит о том, что именно люди являются распространителями зла. Причем виновны оба: и царь, и раб. Именно поэтому они уравнены поэтом («человека человек послал»). Да, мотивы у них разные: властелином движет мечта о власти, а рабом – элементарный страх. Выполнив задачу, раб умирает – этим Пушкин сводит на нет его страхи. Ведь если бы раб отказался выполнять волю царя – его постигла бы та же участь.

Отражение политических взглядов Пушкина

Вся Россия, развязывающая захватнические войны в борьбе за мировое господство – это анчар. Пушкин акцентирует внимание и на этом (не случаен мотив захватнической войны). Пытаясь закрепить первое место в мире, не щадя жизней людей, страна является воплощением зла.

Особенности композиции

В стихотворении «Анчар» Пушкин придерживается четкой линейной композиции. Оно делится на две части: в первой описывается дерево зла – анчар, во второй – действия владыки и раба, направившегося к дереву за ядом. Казалось бы, образы слуги и царя должны быть композиционно противопоставлены друг другу. У Пушкина не так: он намерено избегает противопоставления героев, наоборот, он их уравнивает: «человека человек послал к анчару».

Противопоставлены мир людей и природа. Умные животные не подходят к Анчару, в отличие от людей, которые намеренно идут на контакт со злом. Сама природа поместила анчар на край вселенной.

Сопоставлены в стихотворении анчар и царь: последний стал своеобразным анчаром для мира людей, ведь стрелами с ядом он несет гибель.

Средства художественной выразительности

Проведя художественный анализ стихотворения Пушкина «Анчар», можно сделать вывод, что оно богато изобразительными средствами:

Что должен содержать анализ «Анчара» (план)

В школьной программе при изучении темы «Пушкин. «Анчар»» анализ стихотворения неизбежен. Это тема отдельного урока в 8 классе. Необходимо учесть все аспекты и особенности, на которые обратил внимание в стихотворении «Анчар» Пушкин. Анализ по плану сводится к следующему:

Стихотворение «Анчар» А. С. Пушкина – яркий представитель вольнолюбивой и философской лирики поэта. Написанное в порыве чувства справедливости, оно остается актуальным и по сей день. Ведь передел мира (воины идут и сейчас) даже масштабнее, чем в XIX веке. Чем старше становится наша планета, тем больше становится зла и несправедливости.

«Анчар» анализ стихотворения Пушкина по плану кратко – рифма, главная мысль, жанр, тема

“Анчар” – одно из самых известных стихотворений Пушкина. Это аллегорическое произведение, в котором поэт воплотил собственные горькие мысли об устройстве современного ему общества – краткий анализ “Анчар” по плану показывает это очень явно. Его можно использовать на уроке литературы в 9 классе для объяснения темы.

История создания стихотворения «Анчар»

Произведение «Анчар» было написано в 1828 году,

который был не самым простым в жизни поэта. Незадолго до написания своего знаменитого стихотворения Александр Сергеевич вернулся из долгой ссылки и надеялся наконец получить полную свободу для своего творчества, но его надежды не оправдались.

Строгая цензура преследовала поэта на каждом шагу, тайные агенты следили за ним, даже сам царь в то время был настроен против Пушкина. Именно в 1828 году было возбуждено дело по обвинению в создании нескольких произведений, написанных на антиправительственную тематику.

Это и стало поводом для создания произведения «Анчар», которое завуалированно помогает читателю осуществить разбор проблемы губительности неограниченной власти.

Темы, проблемы и настроение

На протяжении всего стихотворения преобладает мрачно-торжественное настроение. Торжественность произведению придает избранный поэтом слог («раскалЕнной», «смолою»). С первых строк, когда читатель только встречает Анчара, уже появляется страх перед неведомым созданием природы, несущим конец жизни. Ближе к концу стихотворения появляется настроение разочарованности в человеческом роде, ноты безнадежности будущего.

Тема основная мысль и идея стихотворения

Главная идея и основной смысл произведения «Анчар» А. С. Пушкина – безразличие власти к жизням обычных людей, его губительность для общества.

Пушкин раскрывает эти проблемы, рассказывая читателю о существовании ядовитого дерева анчар, которое символизирует зло. Этот яркий образ в стихотворении символизирует верхушку власти и её несправедливость по отношению к людям.

Произведение «Анчар» — своеобразный протест запрету свободы слова в России.

Композиция

Данное произведение делится на две почти равные части: в первую входит пять строф, во вторую – четыре. Сначала Пушкин истекающее ядом дерево, которое в данном случае символизирует зло. Даже движение, которое обычно символизирует жизнь, становится смертоносным – ветер улетает от него тлетворным, дождевая вода, стекая с ветвей, капает в песок уже ядом.

Использованный для написания стихотворный размер – четырехстопный ямб – позволяет одинаково хорошо передать как ощущения от смерти в природе, как и проявления зла в человеческих отношениях. Поэт использовал перекрестную рифму.

Характеристика лирического героя

В стихотворении присутствуют три основных лирических героя – царь, раб, посланный по плану царя за ядом, и анчар, который

«Как грозный часовой,

Стоит – один во всей вселенной».

Этот образ описан в произведении особенно ярко, передавая читателю соответствующие эмоции и позволяя четко представить одинокое ядовитое дерево, к которому

Основная тема стихотворения – пагубность неограниченной власти одного человека.для усиления этой мысли Пушкин использует противопоставление естественного поведения, когда все живое в природе избегает прикосновений к смертоносному древу, и поведения владыки, который нарушает этот закон.

«Листья» анализ стихотворения Тютчева по плану кратко для 6 класса – средства выразительности, метафоры, главная мысль, лирический герой

Приемы раскрытия образов

Лирические герои и их образы раскрываются Александром Сергеевичем с помощью сравнений и умело составленных эпитетов, позволяя читателю представить себе и полностью понять описанные в стихотворении образы:

Анчар изображается как одинокое и губительное для всех живых существ дерево, к которому не приближаются ни птицы, ни животные.

Всё это Пушкин описывает читателю при помощи многочисленных средств выразительности.

Образы и символы

Центральный образ Анчара олицетворяет собой гибель всего живого. Человек не способен быть столь же устрашающим, как подобное создание природы. Владыка вынужден идти к древу, чтобы подчинить себе человеческое общество. Анчар же — тоже своего рода владыка, но такой, который не нуждается в посторонней силе для утверждения собственной.

Образ монарха – это пример тирании, господства сильного над слабым. Раб – собирательный образ безвольных людей, готовых отдать жизнь за малейшую прихоть владыки. Он – часть слепой силы, которую тирания обретает в лице последователей.

Композиция, жанр, размер и ритм

Скорость и ритм стихотворению придает любимый размер поэта – четырехстопный ямб. Это позволяет оставлять читателя в напряжении до последних строк стихотворения. Перекрёстная рифмовка используется поэтом для легкости чтения и большего погружения в сюжет произведения.

Кроме того, Пушкин часто использует буквы «ч» и «п», что придает атмосфере и композиции стихотворения большую красочность и мрачность в восприятии читателей

«В пустыне чахлой и скупой»;

«И застывает ввечеру

Густой прозрачною смолою».

Экзотическая сказка о вселенском зле

Восточную легенду о грозящем гибелью всему живому дереве Анчар поэт облекает в поэтическую иносказательную форму, отражающую собственные переживания.

После двух политических ссылок за поэтом были организованы преследования со стороны секретного полицейского ведомства, поэтому мятежный революционный протест со своей стороны Александр Сергеевич кодирует фольклорным сюжетом в трагическом стихотворении.

История создания стихотворения Анчар Пушкина выражает кардинальную смену гражданской позиции поэта.

Меняется либеральное воспевание свободомыслия на острую критику государственной власти, облеченную в форму сказочной аллегории.

В основу повествования заложена легенда о том, что на острове Ява произрастает ядовитое растение «древо яда», отравляющее воздух и почву своими испарениями.

Средства художественной выразительности

Художественная выразительность играет немаловажную роль в произведении «Анчар». Благодаря многочисленным метафорам, эпитетам и старославянизмам можно полностью понять атмосферу текста.

«В пустыне чахлой и скупой» или «лист его дремучий» — эпитеты, с помощью которых поэт подчеркивает мрачность и смертоносность анчара.

Также в тексте используются старославянизмы: «ввечеру», «хладными». Контраст и настроение стихотворения переданы с помощью противопоставлений, таких как «владыка» и «раб», и это вновь выражает ничтожность человека перед властью.

Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении «Анчар» показывает истинное отношение правителей России

тех времен к народу и их безразличие к жизням отдельно взятых людей.

Стихотворение вдохновлено личными переживаниями поэта и запретом свободы слова, символизирует протест царю и стремление к свободе. Благодаря ярким эмоциям Пушкина произведение получилось особенно красочным и значимым в его творчестве.

Анчар — воплощение мирового зла

История об Анчаре похожа на балладу – стихотворение-рассказ с неожиданной, часто трагичной концовкой. Можно выделить три актуальных вопроса, которые поднимает Пушкин. «Анчар» — стихотворение о мировом зле – первый из них. Не случайно ядовитое дерево растет вдали от живых существ, на краю вселенной. Удалив его ото всех, природа просто хотела создать равновесие: ведь где есть добро – должно быть и зло. Животные понимают это. В данном случае они умнее людей.

Жажда мирового господства подвигла царя послать к анчару своего раба, дабы тот принес яду, благодаря которому армия будет непобедимой. Пушкин говорит о том, что именно люди являются распространителями зла. Причем виновны оба: и царь, и раб. Именно поэтому они уравнены поэтом («человека человек послал»). Да, мотивы у них разные: властелином движет мечта о власти, а рабом – элементарный страх. Выполнив задачу, раб умирает – этим Пушкин сводит на нет его страхи. Ведь если бы раб отказался выполнять волю царя – его постигла бы та же участь.

Смысловая линия

«А князь тем ядом напитал

Свои послушливые стрелы

И с ними гибель разослал

К соседям в чуждые пределы»

Покорный раб, рожденный вольным человеком, сам осужденный на смертную казнь, послушно поддерживает злобного деспота в его

коварных и агрессивных замыслах.

«И тот послушно в путь потек

И к утру возвратился с ядом»

Активная позиция автора стихотворения – баллады заключается в мятежном противостоянии тиранической власти и покорностью массы рабов, которые считают эти взаимоотношения законными и приемлемыми.

Сюжет

Сюжет стихотворения прост и понятен.

Сначала Александр Сергеевич описывает анчар, его опасность для всего живого, действие яда.

Затем в повествование вводятся два героя: князь-самодур, желающий заполучить роковую отраву для своих стрел, и слуга, которого он отправляет на смертельное задание. Несчастный выполняет поставленную задачу, однако предсказуемо гибнет от яда.

Ритмический строй

Размер стихотворения – четырехударный ямб, в котором ударение падает на второй слог. Это традиционная пушкинская манера написания поэтических драм, состоящая из четырехударных и двухударных строк. Художественный ритм стихотворения литературные эксперты соотносят с манерой трагических поэм великого английского поэта Вильяма Шекспира.

Это интересно! Трагедия Моцарт и Сальери: краткое содержание и характеристика главных героев

Изучаем русскую литературу — стих Пушкина Анчар

Анализ стихотворения Анчар

Тематика

Главная тема произведения – неправедная власть, порождающая страшное зло.

Так Пушкин показывает, что именно несправедливая власть, которой дозволено все, является самым страшным злом, а вовсе не анчар, которого таким создала природа.

Пафос

В стихотворении слышится горечь, недовольство сложившейся ситуацией.

Однако Пушкин тут не выступает ярым бойцом, разгневанным вестником правды. Нет, он просто горько рассуждает о неправедности. Чувствуется, что поэт устал и где-то в душе почти смирился с положением вечного изгнанника.

Складывается горькое ощущение, что автор повзрослел и понял бесплодность активного противостояния. Это неудивительно, ведь к тому времени Пушкин уже дважды побывал в ссылках, пережил наказания друзей-декабристов, не раз сталкивался с цензурой, не дающей ход его произведениям.

Анализ стихотворения «Анчар» (А. С. Пушкин)

Свободолюбивая лирика Пушкина представлена в истории русской литературы замечательными работами, одной из которых является стихотворение «Анчар». В нем автор излагает свои мысли о природе тирании и рабства, облекая эти понятия в выразительные и волнующие образы. Чтобы понять них, Многомудрый Литрекон подготовил разбор пушкинского текста.

История создания

Стихотворение «Анчар» было создано А. С. Пушкиным в 1828 году. Поэт написал его в так называемый «онегинский период», до начала Болдинской осени, но уже после восстания декабристов. Расправа власти с восставшими друзьями оказала влияние на творчество А. С. Пушкина.

Жанр, направление, размер

Направление в стихотворении сложно определить однозначно, однако по большей части оно относится к реализму. Среди реалистических черт можно выделить следующие: изображение действительности в ее неприглядном виде, «как она есть»; в основу сюжета лег реальный исторический конфликт (раб-власть неограниченного монарха). В стихотворении просматривается и яркая отличительная черта романтизма – центральный герой-одиночка, в роли которого выступает Анчар. К нему и «птица не летит, и тигр нейдет» — он один во всей вселенной.

Что касается стихотворного размера «Анчара», то здесь А. С. Пушкин использует излюбленный четырехстопный ямб.

Композиция

Композиция лирического произведения – линейная. Кроме того, «Анчар» условно делится на две части.

Образы и символы

Центральный образ Анчара олицетворяет собой гибель всего живого. Человек не способен быть столь же устрашающим, как подобное создание природы. Владыка вынужден идти к древу, чтобы подчинить себе человеческое общество. Анчар же — тоже своего рода владыка, но такой, который не нуждается в посторонней силе для утверждения собственной.

Образ монарха – это пример тирании, господства сильного над слабым. Раб – собирательный образ безвольных людей, готовых отдать жизнь за малейшую прихоть владыки. Он – часть слепой силы, которую тирания обретает в лице последователей.

Темы, проблемы и настроение

На протяжении всего стихотворения преобладает мрачно-торжественное настроение. Торжественность произведению придает избранный поэтом слог («раскалЕнной», «смолою»). С первых строк, когда читатель только встречает Анчара, уже появляется страх перед неведомым созданием природы, несущим конец жизни. Ближе к концу стихотворения появляется настроение разочарованности в человеческом роде, ноты безнадежности будущего.

Основная идея

Смысл стихотворения заключается в том, чтобы показать не природные, но человеческие взаимоотношения. У зверя срабатывает инстинкт самосохранения, поэтому он удаляется от ядовитого создания. Человек же, непобедимый владыка, не сторонится опасностей, но прибегает к ним ради совершения зла. Все, к чему стремится человек — это власть. А. С. Пушкин показал в «Анчаре» вселенское зло, творимое одним тираном. Это зло должно быть обречено на гибель.

Изначально люди созданы равными, с одинаковыми правами. Никто не властен ни взглядом, ни другим, более жестким способом, послать человека на гибель. Именно этот идеал и устанавливает А. С. Пушкин – идеал свободы и равенства. Его основная мысль кроется в строках: «Но человека человек послал к анчару властным взглядом». Значит, нет никакого лидера, есть такое же живое существо, которое не вправе подчинять другого. Пушкинский правитель, вопреки пропаганде того времени, лишен божественного начала (он – не помазанник божий), в первую очередь за то, что посягнул на жизни других людей ради власти.

Средства художественной выразительности

Центральным средством художественной выразительности выступает антитеза. Поэт противопоставляет добро и зло, свободу и несвободу, мир природы и мир человека. Владыка говорит, а раб безмолвствует; тигр и птица не приближаются к яду, а человек намеренно идет к ней. Благодаря антитезе наиболее ярко раскрывается основная идея и тема стихотворения.

Поэт рисует мрачную местность, где растет Анчар. Здесь на помощь автору приходят эпитеты – «чахлый», «скупой», «мертвый». Метафоры создают образность («древо смерти», «жаждущие степи»). Олицетворения помогают «оживить» «грозного часового», древо обретает черты реального человека («Стоит – один во всей вселенной»). Кроме того, и стихия очеловечивается («вихорь черный набежит», природа «его в день гнева породила»).

Сравнения, инверсии обогащают язык и строй стихотворения («как грозный часовой»; «зелень мертвая»).

Стихотворение и анализ «Анчар»

В пустыне чахлой и скупой,

На почве, зноем раскаленной,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит – один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей

Его в день гнева породила

И зелень мертвую ветвей

И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,

К полудню растопясь от зною,

И застывает ввечеру

Густой прозрачною смолою,

К нему и птица не летит,

И тигр нейдет – лишь вихорь черный

На древо смерти набежит

И мчится прочь уже тлетворный,

И если туча оросит,

Блуждая, лист его дремучий,

С его ветвей, уж ядовит,

Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом,

И тот послушно в путь потек

И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу

Да ветвь с увядшими листами,

И пот по бледному челу

Струился хладными ручьями;

Принес – и ослабел и лег

Под сводом шалаша на лыки,

И умер бедный раб у ног

А князь тем ядом напитал

Свои послушливые стрелы

И с ними гибель разослал

К соседям в чуждые пределы.

Краткое содержание

Анализ

История создания

Стихотворение «Анчар» А.С. Пушкин написал в 1828 году, но опубликовано оно было четыре года спустя, в 1832 году в альманахе «Северные цветы».

Обстоятельства, побудившие поэта к написанию «Анчара», были следующими. В 1828 году он, полный творческой энергии и надежд, возвращается из длительной политической ссылки. Но мечты о полной свободе перечеркиваются усилившимся полицейским надзором. Узнав о преследованиях, поэт решает бежать на Кавказ, но власти пресекают и эту попытку.

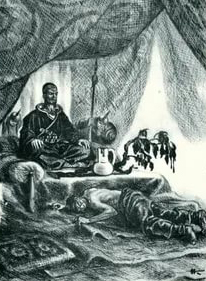

Анчар. Фотограф Н. Лунский

Император также не благоволил к Пушкину, по этой причине каждый шаг поэта сопровождался слежкой тайных агентов. В этом же, 1828 году ему было предъявлено обвинение в написании антиправительственных произведений. Такие тенденции цензура обнаружила в поэме «Гаврилиада» и в стихотворении «Андрей Шенье».

При создании «Анчара» Пушкин опирался на впечатления путешественников, посетивших остров Ява. От них поэт узнал о смертоносном дереве, источающем ядовитую смолу. Островитяне посылали приговоренных к смерти людей за ядом, которым затем пропитывали наконечники стрел, предназначенные для врагов.

Стихотворение стало широко известным лишь после смерти Пушкина, а исследователи его творчества называли «Анчар» тем выстрелом, который привел поэта к медленной гибели.

Персонажи

В произведении прописаны образы трех персонажей. Это – дерево, жестокий правитель и безвольный раб. В первой части центральное место занимает анчар, который «как грозный часовой, стоит – один во всей вселенной».

Яркое описание этого образа позволяет читателю зрительно представить дерево-убийцу, к которому «и птица не летит, и тигр нейдет». По сути, оно является символом беспредела властей, несправедливость которых, наподобие яда, отравляет все живое и неугодное.

Композиция

Стихотворение состоит из двух частей. Первая включает в себя пять строф, вторая – четыре. В композиционном смысле оно содержит очень длинную экспозицию – описание самого дерева. Поэтому первую часть можно сопоставить с пейзажной лирикой, так как в целом она является практически самостоятельной.

Стихотворение относится к литературному направлению романтизм, но в нем явно ощущается присутствие реалистических оттенков. По своему роду – это лирика, следовательно, жанр произведения можно обозначить так: лирическое стихотворение с элементами баллады.

Размер и средства художественной выразительности

При создании «Анчара» Пушкин воспользовался своим любимым стихотворным размером – четырехстопным ямбом. Для облегчения чтения поэт использовал перекрестную рифму.

Текст содержит немалое количество эпитетов: «в пустыне чахлой и скупой», «вихорь черный» и метафор: «природа жаждущих степей», «зелень мертвая ветвей», «день гнева», «древо смерти».

Благодаря олицетворению «анчар, как грозный часовой, стоит», дерево словно оживает. Для придания торжественности поэт использует слог: «раскалЕнной», «смолою».

Во второй части преобладает антитеза, которая заключается в противопоставлении властителя послушному рабу. В этом смысле произведение напоминает фольклор, где всегда разворачивается противоборство добра и зла, но здесь добро не восстает против зла, а смиренно ему подчиняется.

Аллитерация строится на использовании звуков «ч» и «п», что обеспечивает мрачную атмосферу и способствует более яркому восприятию образов: «В Пустыне Чахлой и скуПой»; «И застывает ввеЧеру густой ПрозраЧною смолою».

Проблематика и основная идея произведения

Иллюстрация. Худ. Николай Кочергин

Пушкин рассматривает смирение, как еще больший грех по сравнению с тиранией, потому что именно положение бесправного, не имеющего возражений холопа, и делает тиранию возможной. Стихотворение «Анчар» можно назвать протестным вызовом запрету свободы слова.