О чем стихотворение листопад

Анализ стихотворения «Листопад» Бунина

Всего получено оценок: 43.

Всего получено оценок: 43.

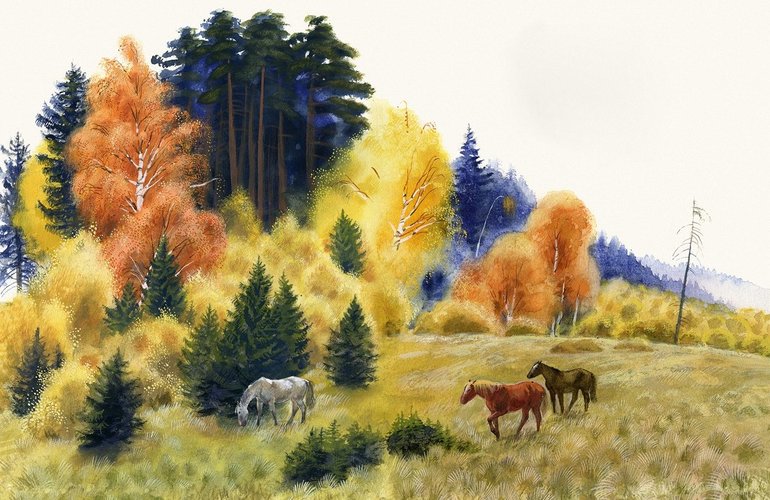

Пейзажная лирика занимает в творчестве И. Бунина заметное место. Одним из лучших своих творений поэт считал «Листопад», в котором он описывает красоту осенней природы и размышляет о течении человеческой жизни. Предлагаем ознакомиться с кратким анализом «Листопад», который изучают в школе в 4 классе, по плану.

Краткий анализ

История создания – было написано в августе 1900 г., а уже в следующем месяце его опубликовали в журнале «Жизнь», выходившем в Петербурге.

Тема стихотворения – атмосфера осенней поры; осенне-зимний рубеж в природе.

Композиция – Произведение по смыслу можно разделить на несколько частей: описание леса, залитого красками ранней осени, образ Осени-вдовы, пейзажи, изображающие позднюю осень, обращение Осени к лесу. Формально это стихотворение из восьми строф, каждая из которых относительно завершенная по смыслу.

Жанр – лирическое стихотворение.

Стихотворный размер – четырёхстопный ямб, в тексте представлены все виды рифмовки.

Метафоры – «берёзы желтою резьбою блестят в лазури голубой», «пёстрый терем», «мёртвый сон».

Эпитеты – «лес… лиловый, золотой багряный», «мертвое молчанье», «глубокий и немой покой», «туманная высота».

Сравнения – «лес, точно терем расписной», «паутины ткани блестят, как сеть из серебра», мотылёк, «точно белый лепесток».

История создания

Анализируемое стихотворение было написано И. Буниным в 30-летнем возрасте (1900 г.). Тогда поэт работал в газете «Орловский вестник». Известно, что он очень любил выезжать за город, чтобы прогуляться и насладиться природой. Она вдохновляла Ивана Алексеевича на создание прекрасных художественных образов и пейзажей, которые заняли видное место в русской литературе.

В том же 1900 году стихотворение напечатали в петербургском журнале «Жизнь». В первой публикации оно имело название «Осенняя поэма». Посвящено произведение М. Горькому.

В анализируемом произведении автор развивает осеннюю тему, охватывая все перемены, которые мы можем наблюдать в это время года. В стихотворении три главных образа: лирический герой, осень и лес.

В начальных строках стихотворения лирический герой будто «подводит» читателя к лесу, который поражает буйством осенних красок. Лес похож на – терем, в котором живет Осень. Автор очеловечивает время года. Золотую пору он сравнивает с тихой вдовой.

Как только осень ступает на порог терема, природа замирает в ожидании перемен. Их предчувствует и лирический герой. Он знает, что это последние тёплые деньки, но грусть не сразу проникает в его душу. Сначала герой позволяет себе насладиться солнечным светом, теплом, игрой последнего мотылька и шуршанием листьев. Настроению лирического «Я» вторит пение птиц.

Последние стихи написаны от имени Осени, которая не может уйти, не попрощавшись с лесом. Она утешает его тем, что скоро дни станут ласковее и всё укроется порошей, украсится серебром. Осень уверена, что все лесные жители будут радоваться зимней свежести, сугробам и сиянию.

Главная мысль произведения – не стоит предаваться мимолетной грусти, навеянной погодой, ведь в каждом времени года есть что-то прекрасное.

Композиция

Разбор стихотворения будет неполным без характеристики композиции. По смыслу его можно разделить на несколько частей: описание леса, залитого красками ранней осени, образ Осени-вдовы, пейзажи, изображающие позднюю осень, обращение Осени к лесу. Формально стихотворение состоит из строф, каждая из которых относительно завершенная по смыслу.

Стихотворный размер – четырёхстопный ямб. В «Листопаде» представлены все виды рифмовки, есть мужские и женские рифмы.

Жанр произведения – лирическое стихотворение, ведь в нём все пейзажи переданы сквозь призму восприятия лирического героя, окрашены его переживаниями.

Средства выразительности

Анализ стихотворения «Листопад» (И.А. Бунин)

Автор: Самый Зелёный · Опубликовано 02.02.2020 · Обновлено 01.02.2020

Многих писателей и поэтов завораживала красота природы. О ней пишут, ее изучают, ею восхищаются, но самая главная задача любого творческого человека – поделиться своим видением с другими людьми. Художники смешивают краски, а поэты сплетают слова, но цель у них одна: передать эмоции, особенности и детали прелестного и разностороннего окружающего мира. Многомудрый Литрекон изучил стихотворение Ивана Бунина «Листопад» и сделал его подробный анализ по плану. Он поможет лучше понять произведение, его историю и художественные особенности.

История создания

Стихотворение «Листопад» Иван Бунин написал в августе 1900 года, а уже через два месяца его опубликовали в петербургском журнале «Жизнь». Произведение посвящалось М. Горькому и носило подзаголовок «Осенняя поэма». Именно оно положило начало созданию одноименного сборника поэзии, который вышел в 1901 году и был удостоен Пушкинской премии.

Надо сказать, что позже посвящение было убрано, потому что дружба писателей прекратилась. Они познакомились в 1899 году в Ялте, между ними завязалась переписка. Горький искренне хвалил стихи нового знакомого, помогал издавать его первые книги. Бунин из года в год приезжал погостить к нему вместе с женой в Италию на Капри. К сожалению, из-за «идейных разногласий», связанных с революцией 1917 года, друзья поссорились и больше не общались. Бунин по праву дворянского происхождения отстаивал монархию, в то время как Горький был беден от рождения и поддержал пролетарскую революцию.

Жанр, направление, размер

Жанр стихотворения «Листопад» — пейзажная лирика. Автор описывает природу в ее мельчайших деталях, передает красочность, настроение и даже звучание. Сложно обозначить конкретное направление, в котором работал Бунин. Можно найти признаки имажинизма: обилие метафор, стремление передать целую картину, будоражащую воображение читателя, создание ярких образов.

Для того чтобы нарисовать целостною картину осеннего леса, писатель использует четырехстопный ямб. Он также переплетает в своем стихотворении строки при помощи всех видов рифмовки: кольцевой, параллельной, перекрестной.

Композиция

Стихотворение «Листопад» состоит из семи длинных строф, которые начинаются с появления Осени и заканчиваются ее уходом из лесного «терема».

Образы и символы

Ключевым образом стихотворения «Листопад» является образ вдовы Осени. Автор создает его при помощи олицетворения и дополняет за счет сравнения. Благодаря этому у читателя создается ощущение, что он наблюдает за жизнью главной героини, окруженной сменяющейся стихией. Это помогает лучше передать некоторые эмоции и общее настроение строф.

Раз уж есть образ Осени, как главной героини, то вместе с ним возникает и образ осеннего леса в роли терема. Его судьба не менее интересна, чем судьба самой Осени. Сначала он «расписной» и «пестрый», затем – «бледный» и «оцепенелый». Он лишается «крыши», пустеет, разрушается и восстает вновь в виде «чертогов».

Темы, проблемы и настроение

Тематика стихотворения «Листопад» изложена Многомудрым Литреконом кратко, но если Вам нужны более подробные разъяснения, напишите ему в комментариях, и он дополнит раздел.

Основная идея

Стихотворение Бунина – своеобразная ода природе. Писатель помогает читателю увидеть, услышать, прочувствовать то, на что тот просто не обращал внимания. Шорох листка, резвящийся зверек, тепло солнца и пронизывающий холод морозного утра перед наступлением зимы. Статичные картины осени ранней и поздней оживают, смешиваются, одна плавно переходит в другую. Смысл стихотворения «Листопад» — это описание таинственных закономерностей природы: ее цикличности и динамичности. Каждый день в ней происходят тысячи едва уловимых изменений, одно связано с другим, и вместе они обеспечивают плавную смену времен года — сложный жизненный цикл окружающего мира.

Передает автор и настроение природы. Композиция построена так, что оно меняется от строфы к строфе. От радостного начала цикла к стагнации, к отмиранию и зарождению нового светлого этапа. Такова главная мысль стихотворения «Листопад».

Средства выразительности

Стихотворение И. Бунина «Листопад» пестрит средствами выразительности. Тропы создают замечательные пейзажи, которые знакомы каждому жителю России:

История создания

Произведение «Листопад» было написано в 1900 году. Тогда Ивану Алексеевичу исполнилось 30 лет. Это был ранний период творчества поэта. Бунина мало кто знал, он трудился в провинциальной газете «Орловский вестник». Иван Алексеевич был влюблён в природу и часто ездил на природу, чтобы полюбоваться русскими пейзажами, прекрасными в любое время года.

Природные явления будоражили, навевали романтические чувства, и слова сами складывались в строки. Так появилось произведение, которое изначально поэт назвал «Осенней поэмой». Стихотворение родилось в августе, а уже в сентябре было опубликовано в журнале «Жизнь», который издавался в Санкт-Петербурге. Автор посвятил шедевр М. Горькому.

В 1901 году И. А. Бунин выпустил поэтический сборник «Листопад», и стих вошёл в него под таким же названием. Русский критик Владислав Ходасевич отметил, что сборник стал первой книгой, которой Бунин обязан началу известности. В 1903 году поэт был удостоен Пушкинской премии, и во многом это произошло благодаря произведению об осени.

В «Листопаде» скрыто много особенностей, которые может увидеть только внимательный взгляд, а ощутить в полной мере то, о чём говорится в стихотворении, получится лишь при неторопливом и вдумчивом прочтении.

В сокращении миниатюра Ивана Алексеевича изучается в средней и старшей группах детского сада. В рамках школьной программы «Листопад» проходят в 4 классе. На уроке дети зачитывают вслух отрывки из стихотворения, учатся расставлять паузы, находят основную мысль.

Тема стихотворения

По жанровой принадлежности «Листопад» относится к пейзажной лирике. Главная тема — состояние природы в осеннюю пору. Поэт проводит параллели между состоянием растений и человеческой жизнью. Размышления придают стихотворению философский подтекст, созвучный настрою поэта в ту пору, когда была создана миниатюра. И. А. Бунин очень точно показывает всё, что только может произойти с природой осенью.

В качестве рассказчика в произведении присутствует лирический персонаж. Кроме него, есть ещё 2 главных героя: лес и осень. Стих начинается с того, что рассказчик как бы показывает читателю прекрасный пейзаж, восхищающий взор россыпью красок. Лес показан как сказочный терем, в котором живёт Осень. В качестве литературного приёма в стихотворении используется олицетворение: поэт наделяет человеческими чертами Золотую пору, представляя её вдовой.

Лес и лирический герой стихотворения замирают в ожидании перемен, как только ими повеет в воздухе. Они готовятся к тому, что осень вот-вот переступит порог терема. Рассказчик понимает, что тёплые деньки скоро сменятся прохладой, но его это не печалит. Напротив, он всей душой вбирает то хорошее, что есть сейчас:

Пернатые своими музыкальными трелями как бы вторят тому, что происходит в душе героя. Но внезапно состояние счастья сменяется странным ощущением. Кажется, что скоро в лесу что-то должно произойти. Всё погружается в молчание, наступает затишье, а это значит, что природа готовится к «долгому ненастью».

Теперь по ночам холодно, это чувствует даже сама Осень. Ночи становятся белыми, в лесу неуютно, одиноко и холодно. Вся природа чувствует своё скорое умирание. Автор описывает, как хохочут совы и пахнут прелые листья, и от этой картины читателю становится зябко и неуютно.

Ночью всё живёт ожиданием утра, но когда оно наступает, ничего не меняется. В лесу по-прежнему мрачно и неуютно, Осень заперлась в своём тереме, в бору бушует дождь, и довершают мрачную картину огоньки волчьих глаз. Лес потемневший и полинялый, сырая листва осыпалась, как будто сняв крышу, и совсем недолго осталось до наступления зимы.

Вот выпал первый «зазимок», но тут же начал таять, «всё умертвив». С этого момента чувствуется оживление, только уже не осеннее. Природа готовится перейти в новое состояние, и поэт подчёркивает это звуком охотничьих рогов. Они торжественно звенят, разносясь над чащей, «как грустный вопль».

Прощание с осенью

В конце стихотворения автор прощается с осенью, но строки написаны от её имени. Царица леса не может уйти просто так, она выходит из терема и окидывает взором свои пустые и холодные владения. Взору предстают величественные иллюстрации, не такие сказочные, как ранее, но по-своему прекрасные: «синева долин», «ширь пустынного болота», дорога на юг.

В таинственную даль улетели птицы, и туда же вскоре направится Осень, оставив свой терем одиноким. Ей кажется, будто это навсегда, но читатель и лирический герой знают, что однажды зима закончится, и всё живое вновь расцветёт.

Заключительная часть стихотворения посвящена описанию зимней картины, поэтому в целом не возникает ощущения надрыва. Автор показывает, что любое время года по-своему прекрасно. Звери будут радоваться снегу, в лесу станут царствовать ветры и морозы, а на месте разрушенного терема окажутся прекрасные ледяные чертоги.

Построение и рифмовка

Характеристика композиции стихотворения — важная часть его разбора. В произведении «Листопад» несколько смысловых частей:

Произведение состоит из нескольких строф, в каждой из которых есть логическое завершение. Стихотворный размер — четырёхстопный ямб. Структура представлена 7 четверостишиями и 2 двустишиями. В 1, 3 и 5 строфах присутствует чередование мужских и женских рифм. В 6, 8 и 9 строфах рифмовка кольцевая, а в 4, 7 и 2 — смежная. Критики отмечают напевность стихотворения и его фольклорную направленность.

Роль времени и пространства

В стихотворении «Листопад» значимая роль отведена пространству и времени. Сначала место действия ограничено поляной, а временные границы обозначены как «сегодня». Читатель вместе с автором наблюдает за всем, что происходит в этот день: квохчет дрозд, летает последний мотылёк, солнце посылает прощальные тёплые лучи.

Ближе к середине стихотворения поэт показывает, как меняется природа с течением дней. Пространство расширяется, теперь описание охватывает не только поляну, но и весь лес, а также небо. Дни сменяются ночами, по-своему прекрасными и немного мрачными, и далее лирический герой говорит, что сентябрь «листвой усыпал» вход в терем, который теперь стоит без призора. В завершающей части произведения пространство и время расширяются ещё сильнее, достигая масштабов всей планеты.

Сказочный образ леса

В произведении «Листопад» показаны образы осени и леса, но в то же время читатель может наблюдать смену различных состояний природы. Главные герои показаны не застывшими, а как бы живыми. Поэт очеловечивает и лес, и осень, которую он именует «тихой вдовой». По мнению мастера пера, природа испытывает всё то же, что и люди: боль, тоску, радость, ожидание перемен.

Используя средства выразительности и художественные приёмы, автор показывает, как природа переходит из одного состояния в другое. Параллельно происходят изменения и в душе лирического героя — рассказчика. Чтобы показать цикличность изменений в природе, Иван Алексеевич использует кольцевую композицию. Яркая красота сменяется страданием и увяданием.

Некоторое время природа пребывает в состоянии подготовки к умиранию. Наконец, на смену угрюмой тишине и промозглой сырости приходит новая красота — холодная и величественная, пронизанная серебром и хрусталём.

Чтобы создать живописный образ красочного осеннего леса, автор использует соответствующую лексику, прибегает к эпитетам и сравнениям. Первая часть стихотворения изобилует красками, например:

Лес сравнивается с теремом, просветы в листве — с окнами, а поляну автор называет широким двором. Бодрый настрой постепенно сменяется минорным, и этот контраст ещё сильнее подчёркивает сказочную красоту природы.

Анализ средств выразительности

В произведении много движения, которое показано с помощью глаголов. Поэту удалось передать ощущение динамики, и даже там, где можно было обойтись прилагательными, автор порой использует другие средства:

Бунин умело применяет выразительные средства, причём мелодичность достигается не только благодаря словам, но и за счёт ассонанса «о» и «е», аллитерации «с» и «ш». Кроме эпитетов, в стихотворении Бунина «Листопад» содержатся такие приёмы:

Иван Алексеевич — талантливый мастер, и многие литературоведы называют «Листопад» лучшим образцом пейзажной лирики. Автор не просто показал многогранную красоту природы, а сумел вовлечь читателя в процессы и как бы провёл его за руку по осеннему лесу, готовящемуся к возрождению.

Анализ стихотворения И. Бунина «Листопад»

Пейзажная лирика занимает в творчестве И. Бунина почетное место. Одним из лучших своих творений поэт считал «Листопад». В школе его изучают в 4 классе. Предлагаем ознакомиться с кратким анализом «Листопад» по плану.

Отрывок стихотворения И. Бунина «Листопад»

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,

А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,

За лето высох он от солнца,

И Осень тихою вдовой

Вступает в пестрый терем свой.

Краткий анализ стиха «Листопад» И. Бунин

Вариант 1

В стихотворении И. А. Бунина «Листопад», очень ярко и красочно описана картина осенней природы. Это стихотворение является ярким представителем пейзажной лирики, которая занимает значительное место в творчестве автора.

Именно пейзажная лирика, помогает автору передать глубину его размышлений о смысле жизни и её быстротечности, а также о вечной любви и радости бытия. В этом стихотворении, пёстрыми красками золотой осени завуалирована осенняя грусть увядания и оскудения. Особенно отчетливо автор передает это состояние во второй части стиха, слегка приоткрыв вуаль.

Бунин в стихотворении «Листопад», очень искусно и красочно, с множественным использованием эпитетов и сравнений, передал картину золотой осени, которую он наблюдал «над светлою поляной». В описании природы осени использовано множество красок:

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный

Картина чудесной осени завораживает автора, и он исподволь становится свидетелем таинства осенней сказки – здесь и «терем расписной», и «оконца» просветов неба в листве деревьев. А во второй части стиха картина осени предстает в образе тихой вдовы осени, входящей в свой лес-терем, окруженный тишиной:

И осень тихою вдовой

Вступает в пестрый терем свой.

Но, после этих строк облик красочной осени наполняется грустным мотивом вечной тишины и покоя. Этот мотив усиливается использованием таких слов: «последний», «замирает», «мертвое молчанье», «тишина». Даже красочная, «светлая поляна», которая была в первой части стиха, с приходом тихой осени вдовы, становится «пустой поляной». А играющий последний мотылек — единственный одушевленный персонаж, во второй части стиха – «на паутине замирает».

В последнем четверостишье, автор снова возвращается к поэтическому образу осени, но в ее описании использует уже не красочные и яркие сравнения, а тишину, которая объяла все:

Такое мертвое молчанье

В лесу и в синей вышине

Стихотворение И. А. Бунина «Листопад», передает и красоту осенней природы, и глубокую полноту светлой грусти. Пусть это уже осень и очень скоро придет тишина и полная пора увядания, однако эта печаль светлая и яркая, как золотая осень.

Вариант 2

Это достаточно длинное описательное стихотворение. Однако его очень интересно читать, так как происходит изменение того, что представляет в стихотворении Бунин. Собственно, лето постепенно меняется на зиму. В произведении много красок, звуков, здесь и птицы, и животные, а также очеловеченная фигура осени, чей терем – лес.

Вначале этот терем радостный и тёплый, птицы поют, светит солнце. Много сравнений, например, что просветы солнечные между листвой – это окошки. Осень здесь – тихая вдова, она грустит по лесу, который за лето высох.

И вот уже последний мотылёк летит, паутина засеребрилась. И эти две художественные детали соединяются в сцене, когда мотылёк замирает на паутине. Эта часть стихотворение наполняется тревожным ожиданием, которое усиливается контрастом с первой частью. Теперь вокруг только мертвое молчанье. Лишь иногда птица пролетит – снова тишина.

Лес снова сравнивается с теремом, но в таком печальном окружении выглядит уже по-другому. Авторский голос восклицает: «Последние счастливые мгновения». И та вдова-осень знает, что такая тишина перед долгой непогодой. Лес странно молчит, закат как страшный пожар. Самой Осени страшно этой холодной ночью. Лексика торжественная, например, «злато», «багряный»… Чаща помертвела, месяц бледен.

В следующей строфе тишина уже «другая» — растущая, как молодая луна. Тут даже сова молчит, лишь иногда, как безумная, захохочет. Жутко! Лес в оцепененье, ему автор говорит: «Не жди!» Ничего, ни солнца, ни песен… Осень прячется в тереме, но время разрушает его. Холодным утром Осень отправляется вслед за улетевшим птицами.

Но в последней строфе показано, что всё не так страшно. Да, лес практически умирает (автор просит у него прощения), но всё покроет снег, и будет весело зверям бегать по мягкому снегу, резвиться. Выйдет солнце – засверкают поля. Ветра-шаманы разрушат тот самый терем. И над ним будут сиять серебром чертоги льда. И в самой последней строчке северное сияние расцветает.

Стихотворение создаёт всеми традиционными поэтическими средствами атмосферу, пик негатива приходится на середину, когда лес умирает, но к концу радость торжествует.

Это интересно:Стих Пушкина «Пророк» – это хрестоматийное стихотворение, которое демонстрирует филигранный стиль поэта, его умение вкладывать идею в метафоричные образы. Стихотворение изучают в 9 классе.

Бунин стихотворение «Листопад» – анализ по плану

Вариант 1

История создания. Стихотворение “Листопад” было написано И. А. Буниным в 1900 г. При публикации поэт посвятил его М. Горькому. Произведение дало название поэтическому сборнику Бунина 1903 г., за который он получил Пушкинскую премию.

Жанр стихотворения — пейзажная лирика.

Основная тема произведения — осенняя природа. Осень выступает не просто временем года, но одушевленным существом, “тихою вдовой”, вступающей в свой “терем расписной”. Природа застыла в своем великолепии. Все живое наслаждается “последними мгновениями счастья”. Этот “немой покой” уже очень скоро сменится холодами и ненастной погодой.

Безмолвие в природе постепенно становится пугающим, переходящим в “мертвый сон”. “Застывшая красота” осеннего леса напоминает о смерти. Начавшиеся затяжные дожди заставляют Осень “запереться в тереме”, который неуклонно теряет свои яркие краски и разрушается.

Опустевший лес оглашается лишь звуками охотничьих рогов. Под их “грустный вопль” облетает последняя листва и улетают на юг птицы. Наступает день, когда сама Осень вынуждена покинуть “раскрытый терем” и отправиться вслед за птицами.

Автор не испытывает печали. Безрадостная картина осиротевшего леса вскоре совершенно преобразится и заиграет новыми красками (“засеребрится мертвый край”). Осенний терем будет окончательно разрушен новыми хозяевами (“ворвутся… ветры из тундры”), но лишь для того, чтобы воздвигнуть зимние “чертоги ледяные”.

Композиция стихотворения последовательная. Оно состоит из семи строф.

Размер произведения — четырехстопный ямб с чередующейся рифмовкой (перекрестная, кольцевая и смежная).

Выразительные средства. Стихотворение изобилует средствами художественной выразительности. Автор использует огромное количество эпитетов при описании красоты осени (“лиловый”, “золотой”, “багряный”, “расписной”, “янтарный”), переходного состояния природы (“мрачны и ненастны”, “грустный”, “туманных”) и будущей зимы (“сугробах мягких”, “инеи сквозные”).

Произведение построено на олицетворении. Главным одухотворенным персонажем является Осень, которая “вступает”, “знает”, “выходит”. Особую красоту стихотворению придают различные образные метафоры (“березы желтою резьбой”, “воздушной паутины ткани”, “сентябрь… местами крышу снял”) и сравнения (“точно терем расписной”, “как вышки”, “как сеть из серебра”).

Главная идея произведения заключается в неизбежности годового цикла. Разрушение прекрасного “осеннего терема” может вызвать печаль и сожаление. Но “мертвый край” недолго будет пустовать. Вступив в свои права, Зима преобразит природу. Зимнее холодное царство обладает своей неповторимой красотой. Цикличность лежит в основе всей жизни и служит залогом ее вечности.

Вариант 2

История создания

Анализируемое стихотворение было написано И. Буниным в 30-летнем возрасте (1900 г.). Тогда поэт работал в газете «Орловский вестник». Известно, что он очень любил выезжать за город, чтобы прогуляться и насладиться природой. Она вдохновляла Ивана Алексеевича на создание прекрасных художественных образов и пейзажей, которые заняли почетное место в русской литературе.

В том же 1900 году стихотворение напечатали в петербургском журнале «Жизнь». В первой публикации оно имело название «Осенняя поэма». Посвящено произведение М. Горькому.

В анализируемом произведении автор развивает осеннюю тему, охватывая все перемены, которые мы можем наблюдать в это время года. В стихотворении три главных образа: лирический герой, осень и лес. Лирический герой выступает в качестве рассказчика.

В начальных строках стихотворения лирический герой «подводит» читателя к лесу, который поражает буйством осенних красок. Оказывается, лес – терем, в котором живет Осень. Автор очеловечивает время года. Золотую пору он сравнивает с вдовой.

Как только осень ступает на порог терема, природа замирает в ожидании перемен. Их предчувствует и лирический герой. Он знает, что это последние теплые деньки, но грусть не сразу одолевает его душу. Сначала герой позволяет себе насладиться солнечным светом, теплом, игрой последнего мотылька и шуршанием листьев. Настроению лирического «Я» вторит пение птиц.

Лирический герой знает, что поздней осенью не стоит ждать утреннего солнца, ведь его сменяет холодный дождь и мгла. В этой части лес снова сравнивается с теремом, вот только теперь он лишился призора, «потемнел и полинял». Зато теперь чаща наполняется воем охотничьего рога и собачьим лаем.

Последние стихи написаны от имени Осени, которая не может уйти, не попрощавшись с лесом. Она утешает его тем, что скоро дни станут ласковее и укроют все порошей, украсят серебром. Осень уверенна, что все лесные жители будут радоваться зимней свежести, сугробам и сиянию.

Главная мысль произведения – не стоит предаваться мимолетной грусти, навеянной погодой, ведь в каждом времени года есть что-то прекрасное.

Композиция

Разбор стихотворения будет неполным без характеристики композиции. По смыслу его можно разделить на несколько частей: описания леса, залитого красками ранней осени, рассказ об Осени-вдове, пейзажи, изображающие позднюю осень, обращение Осени к лесу. Формально стихотворение состоит из строф, каждая из которых относительно завершенная по смыслу.

Жанр произведения – элегия, ведь в нем преобладают пейзажи, в которых преобладают нотки грусти и тоски. Есть в стихотворении и признаки сюжетной лирики. Стихотворный размер – четырехстопный ямб. В «Листопаде» представлены все виды рифмовки, есть мужские и женские рифмы.

Средства выразительности

Осенний пейзаж и образ Осени создаются при помощи художественных средств. Автор использовал олицетворение, чтобы очеловечить время года. В тексте есть метафоры – «березы желтою резьбою блестят в лазури голубой», «пестрый терем», «мертвый сон», эпитеты – «лес… лиловый, золотой багряный», «мертвое молчанье», «глубокий и немой покой», «туманная высота» и сравнения – «лес, точно терем расписной», «паутины ткани блестят, как сеть из серебра», мотылек, «точно белый лепесток».

Вариант 3

Иван Алексеевич всегда отличался яркими лиричными описаниями родной природы. В ней, такой простой и одновременно необъятной, поэт видел суть всей человеческой жизни. Наблюдая за течением времени, за тем, как сменяются времена года, как идет дождь или мягко падает снег, мы отдаем должное великолепию природы. Все наши жизненные неурядицы на время отходят на второй план. Именно через природу можно передать самые глубокие мысли.

Датировка стихотворения

Прежде чем начать анализ стихотворения “Листопад” Бунина, необходимо сказать пару слов о том, когда оно было создано и опубликовано. Интересующее нас произведение Ивана Алексеевича Бунина принадлежит к раннему периоду его творчества. Оно было написано в августе 1900 года, когда поэту было 30 лет. А в октябре того же года произведение было напечатано в петербургском журнале “Жизнь” с подзаголовком “Осенняя поэма” и посвящением Максиму Горькому.

Этот стих Ивана Алексеевича дал название первому поэтическому сборнику этого автора, который появился в 1901 году. Сборник “Листопад” был удостоен Пушкинской премии (в 1903 году). До конца жизни дорожил интересующим нас произведением Бунин.

“Листопад” — стихотворение, анализ которого позволяет выявить множество любопытных особенностей, скрытых в нем. Так же и сам автор находит в осени то, что открывается лишь внимательному взору.

Тема стихотворения

Начать анализ стихотворения “Листопад” Бунина следует с определения темы. Это произведение относится к пейзажной лирике. Тема его — описание осенней природы. Автор, наблюдая за тем, как она меняется, размышляет о течении жизни человека. Эти раздумья вносят философские мотивы в стихотворение.

Построение и рифмовка

Настоящим мастером композиции является Бунин. “Листопад” — стихотворение, которое отличает своеобразное, весьма необычное построение. По рифмовке произведение состоит из 7 четверостиший и 2 двустиший, которые написаны четырехстопным ямбом.

При этом 1, 3 и 5 строфы характеризуются перекрестной рифмовкой, в них чередуются женские и мужские рифмы. Несколько иные особенности имеют 6, 8 и 9 строфы. Они написаны кольцевой рифмовкой. Что касается 2, 4 и 7 строф, то для них характерны смежные рифмы. Многие критики справедливо отмечают, что стихотворение близко к фольклору и обладает особой напевностью.

Пространство и время в произведении

Проводя анализ стихотворения “Листопад” Бунина, следует непременно сказать о пространстве и времени в нем. В произведении они играют особую роль. Бунин на протяжении повествования расширяет его пространственные и временные границы. Время в начале поэмы кратко — это “сегодня”, то есть один день. А действие произведения ограничено поляной.

Это позволяет читателям уловить последние моменты счастья: увидеть последнего мотылька, ощутить прощальное тепло солнца, услышать квохчущего дрозда. По ходу произведения время расширяется. Теперь оно охватывает уже целый месяц (“Сентябрь, кружась по чащам бора. ”). Это же можно сказать и о пространстве — оно становится больше, вмещая в себя все небо и целый лес. Время и пространство в конце поэмы приобретают поистине всепланетные масштабы.

Образ осени

В стихотворении осень является собирательным понятием. С одной стороны, это время года. Но с другой, осень предстает самостоятельным существом. Это хозяйка леса, “тихая вдова”. Через очеловеченный образ художник приоткрывает читателю внутреннюю жизнь природы. Ее мир наполнен радостью, болью и страданием.

Смена состояний природы

Поэт изображает смену состояний природы, используя различные художественные приемы и средства. В то же время, не отделяя естественную среду от человека, Иван Алексеевич удивительно тонко описывает смену настроения самого лирического героя. Бунин в своем стихотворении проводит идею цикличности процессов мироздания, а также вечной жизни. Для этого он создает кольцо в поэме. Мы видим, как красоту золотой осени сменяет красота страдания и увядания природы, а затем появляется новая красота — холодная, зимняя и прекрасная.

Образ осеннего леса

Иван Алексеевич в первой части своего произведения создает живописный образ осеннего леса. Для этого он использует различные контрасты и краски (“серебро паутины”, “лиловый терем”, “светлая, солнечная поляна”, “янтарный отблеск листвы”). Поэт, рисуя сказку осени, прибегает к соответствующей сказочной лексике. Он сравнивает лес с резным теремом, поляну — с широким двором, а просветы в листве для него — словно оконца.

Анализ стиха Бунина “Листопад” позволяет заметить, что светлое, бодрое восприятие осеннего леса постепенно сменяется в стихотворении минорным настроением. Оно связано с тем, что в произведении появляется образ “тихой вдовы”, а также мотив смерти. Иван Алексеевич рисует картину теперь уже безмолвного оцепенения леса, который готовится к скорому умиранию.

Жизнь и смерть

“Листопад”: анализ средств выразительности

В произведении передача движения организована использованием выразительных средств, таких как инверсия в первой строфе (“льет дождь”, “кружатся листья”), а также антитеза, которая противопоставляет направленное (“гуси держат перелет”) и беспорядочное движение (“кружатся листья”).

Обилием тропов характеризуется поэма “Листопад” (Бунин). Анализ ее позволяет также заметить, что автор использует анафору. Кроме того, Бунин применяет ассонанс “о” и “е”, который придает стихотворению мелодичность. А звуковые образы шуршания листвы и тишины создает аллитерация звуков “с” и “ш”.

Поэма Бунина насыщена сравнениями. Мотылька, например, он сравнивает с белым лепестком. А ткани блестят, будто “сеть из серебра”. Кроме того, в произведении встречаются метафоры (“пестрый терем”, “среди широкого двора”), олицетворения (осень входит в “терем свой”), эпитеты (“морозное серебро”, “мертвое молчание”, “тихая вдова”).

Мастерство Бунина

Завершая анализ стихотворения “Листопад” Бунина, отметим, что автор его — настоящий художник. В произведении ему удалось облечь в слова и передать многообразие окружающего нас мира, величие и красоту природы. Мнение многих литературоведов сходится в том, что “Листопад” является эталоном пейзажной лирики. В этом стихотворении мастерски подобраны слова, которые точно и просто до гениальности раскрывают происходящие в природе процессы.

Складывается впечатление, что по лесу бродит не просто какое-то абстрактное существо, а реальная женщина-ведунья, которая скорбит о том, что жизнь заканчивается, прощается с владениями. Более того, читатель как будто вовлекается во все происходящее, становится его действующим лицом. Подобно осени, он может укрыться от одиночества и дождя в расписном тереме.

Предлагаем вам дополнить краткий анализ стиха “Листопад” Бунина. Наверняка и вы сможете найти интересные особенности произведения. Вероятно, и вас оно натолкнет на собственные размышления. Ведь стихотворение Бунина никого не оставляет равнодушным.

Анализ стихотворения И. Бунина «Листопад»

Вариант 1

Стихотворение «Листопад» относится к раннему периоду творчества И. Бунина. 30-летний поэт написал его в августе 1900 года, а в октябре стихотворение с посвящением М. Горькому и подзаголовком «Осенняя поэма» было опубликовано в петербургском журнале «Жизнь». Произведение дало название поэтическому сборнику 1901 года, удостоенному в 1903 году Пушкинской премии. Сам поэт дорожил стихотворением до конца жизни.

«Листопад» — произведение пейзажной лирики, посвященное описанию осенней природы. Наблюдая за изменяющейся картиной природы, автор размышляет о течении человеческой жизни, внося в стихотворение философские мотивы.

«Листопад» отличает необычное, своеобразное построение: по рифмовке стихотворение состоит из семи четверостиший и двух двустиший, написанных четырехстопным ямбом. Первая, третья и пятая строфы произведения имеют перекрестную рифмовку с чередованием женской и мужской рифм. Шестая, восьмая и девятая строфы написаны кольцевой рифмой, а вторая, четвертая и седьмая строфы – смежными рифмами. Особенность стихотворения – его напевность и близость к фольклору.

На протяжении всего повествования Бунин расширяет его временные и пространственные границы. В начале поэмы время кратко — один день, «сегодня», а действие ограничено поляной, что позволяет уловить последние мгновения счастья – заметить последнего мотылька, почувствовать прощальное солнечное тепло, услышать квохчущего дрозда. Постепенно время расширяется до месяца («Сентябрь, кружась по чащам бора…»), а пространство охватывает целый лес и все небо. В конце поэмы время и пространство приобретают всепланетные масштабы.

Осень в стихотворении выступает как собирательное понятие: это и время года, и Осень – самостоятельное существо, «тихая вдова», хозяйка леса. Художник через очеловеченный образ Осени приоткрывает мир внутренней жизни природы, наполненный радостью, страданием и болью.

Смену состояний природы поэт изображает при помощи различных художественных средств и приемов, одновременно, не отделяя природу от человека, удивительно тонко передавая смену настроения лирического героя. Проводя идею вечной жизни и цикличности всех процессов мироздания, Бунин создает в поэме кольцо, идя от красоты золотой осени через красоту увядания и страдания природы к новой красоте – зимней, холодной и прекрасной.

В первой части стихотворения Бунин создает великолепный образ осеннего леса, используя разнообразные краски и контрасты (лиловый терем, серебро паутины, янтарный отблеск листвы, светлая, солнечная поляна). Рисуя осеннюю сказку, поэт прибегает к сказочной лексике, сравнивая поляну с широким двором, лес с резным теремом, а просветы в листве – с оконцами.

Бодрое, светлое восприятие картины осеннего леса сменяется минорным настроением, связанным с появлением в поэме образа «тихой вдовы» Осени и мотива смерти. Поэт рисует картину безмолвного оцепенения леса в преддверии скорого умирания.

Передача движения в произведении организована при помощи разнообразных выразительных средств: инверсии в первой строфе (кружатся листья, льет дождь), антитезы, противопоставляющей беспорядочное (кружатся листья) и направленное движение (гуси держат перелет).

«Листопад» отличает обилие тропов. Бунин использует анафору, ассонанс «о» и «е», придающий мелодичность стихотворению, аллитерацию звуков «ш» и «с», создающую звуковые образы тишины и шуршания листвы.

Поэма насыщена сравнениями («мотылек … точно белый лепесток», «…ткани блестят, точно сеть из серебра»), метафорами (среди широкого двора, пестрый терем), олицетворениями («Осень…вступает в терем свой»), метафорами-олицетворениями («дымы встают столбами»), эпитетами (тихая вдова, мертвое молчание, морозное серебро).

Настоящий художник, Бунин в «Листопаде» сумел облечь в словесную форму и передать все многообразие окружающего мира, всю красоту и величие природы.

Вариант 2

Самостоятельная жизнь Ивана Бунина начинается с трудоустройства в газету «орловский вестник», в которой впоследствии у него будет связано много теплых воспоминаний. Одно из них касается частых загородных прогулок, во время которых поэт не только наблюдал за окружающим миром, но и создавал удивительные по красоте стихи.

Точность, изящество, образность и умение передавать настроение – именно эти черты свойственны пейзажной лирики Ивана Бунина. Стихотворение «Листопад», написанное в 1900 году, не является в этом отношении исключением. Писал стихи об осени Пушкин, Тютчев, Лермонтов, Карамзин.

В нем поэт сравнивает лес с расписным теремом, которые, играя разными цветами, «веселой, пестрою стеной стоит над светлою поляной». У каждого дерева есть свой оттенок. Березы отливают золотом, листья кленов подернуты благородным багрянцем, а ели по-прежнему остаются зелеными, напоминая о том, что еще совсем недавно здесь царило Его Величество Лето. Однако в просветах уже виднеется голубое небо, а земля устилается разноцветным ковром из листьев, которые шуршат под ногами при каждом шаге.

Бунин любит осень с ее запахом грибов и удивительным спокойствием, которое она дарит каждому, кто умеет тонко чувствовать и передавать настроения природы. «Воздушной паутины ткани блестят, как сети серебра», — отмечает автор, что изысканное убранство осени совершенно во всем, и каждая мелочь в одеянии природы продумана и гармонична.

Саму осень поэт сравнивает с «тихою вдовой», которая неслышно приходит в этот мир и вызывает у каждого встречного смешанное чувство радости и грусти. Она все еще красива и импозантна, однако несет на своем челе печать увядания и близкой смерти. Но Бунин старается насладиться каждым мгновением теплого осеннего дня, так как знает – очень скоро природа возродится и подарит ему новые впечатления, когда лес зашумит молодой листвой, нежной и сочной.

«Застывшая красота» осени недолговечна, потому что вместе с теплом уходят и краски жизни. Облетевшие листья деревьев, улетающие на юг стаи птиц, белесый и враждебный туман по утрам – все эти характерные черты приближающейся зимы умеет подметить Бунин и переносит их в свои произведения. Он мысленно прощается с лесом, в котором уже «морозный светится пожар», и просит у него прощения за то, что невозможно повернуть время вспять и вернуть те теплые, солнечные деньки, которые будут согревать поэта холодной зимой в его воспоминаниях.

Вариант 3

Стихотворение «Листопад» было написано в ранний период творчества И. Бунина (1900 г.), но по мастерству оно не уступает более поздним произведениям автора. Впервые «Листопад» был опубликован в журнале «Жизнь», который выходил в Петербурге.

Надо отметить, что первая публикация имела посвящение М. Горькому и подзаголовок «Осенняя поэма». Действительно, произведение можно отнести к жанру поэмы, так как в нем есть сюжет, система действующих персонажей, но при этом оно написано в стихотворной форме, имеет четко выраженное лирическое начало.

Тема стихотворения – приход осени и смена времен года. Автор показывает красоту природы, которая неподвластна времени и переменам погоды, утверждает идею цикличности и вечной жизни. И. Бунин показывает читателю течение времени, увядание и перерождение природы. Вначале он концентрирует внимание только на одном дне «сегодня», постепенно расширяя временные рамки до нескольких месяцев.

В «Листопаде» действует очеловеченный образ Осени, ее поэт представляет, как вдову, возвращающуюся в свой «пестрый терем», которым является лес. Осень-вдова печальна, несмотря на необычайную красоту леса, ведь она знает, что буйство красок и звуков скоро закончится увяданием. Лес потихоньку мертвеет, а Осени становится жутко среди «другой тишины», тишины мертвой, она запирается в своем тереме, чтобы пережить дождь и мглу. Далее автор описывает уход Осени: она отправляется за птицами, уступая место зимней красоте.

Ключевую роль в стихотворении играют пейзажи. Как правило, они являются внесюжетными элементами, но в нашем случае это сюжетный фон, без которого невозможно понять идею произведения. Осенние пейзажи, сотканные из пестрых красок и мрачных тонов, создают целостную панораму золотой унылой поры. Они сменяют друг друга как кадры на кинопленке, и на каждом кадре лес стает перед нами в новом одеянии и настроении. Картины природы динамические: играет мотылек, перелетает дрозд, в небе мелькают скворцы, улетают гуси.

И. Бунин обращает внимание на малейшие детали, даже тоненькая паутинка и тихое шуршанье листьев не остаются незамеченными. А чтобы читатель тоже прочувствовал настроение леса и Осени, автор наполняет пейзажи звуками и цветами. Цветов и оттенков в «Листопаде» можно насчитать более десятка, но в целом вся гамма разделена на три части: яркие, пестрые цвета (лиловый, красный, золотой и др.), бледные и серый тона, белый цвет заснеженного леса. Также и со звуками: сначала отовсюду слышится пение птиц, приятный шорох листьев, который постепенно сменяется тишиной и волчьим воем.

Арсенал художественных средств в стихотворении «Листопад» очень разнообразный, но главными являются олицитворение (осень) и метафора леса-терема. Также важную роль для раскрытия идейного смысла играют эпитеты и сравнения.

Композиция произведения достаточно сложная. Текст разбит на семь строф, которые сформированы по смыслу. Каждая строфа имеет от 14 до 14 строк. При этом рифмовка строгая: четверостишья с перекрестной рифмой чередуются с двустишьями с параллельной рифмой. Стихотворный размер – четырехстопный ямб.

Образы, художественный средства, особенности композиции и стихотворный размер – все это гармонично дополняет друг друга и служит для раскрытия темы и идеи произведения.