О чем сочиняли романсы русские композиторы приведите пример

Поэзия в творчестве Русских композиторв 19 века

ПОЭЗИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 19 ВЕКА.

В 19 веке русская музыка тесно соприкасалась в своем развитии с отечественной литературой. Развитие русского романса проходило под непосредственным влиянием русской поэзии. Многие стихотворения В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.В.Кольцова, А.А.Фета, Ф.И. Тютчева получили новую жизнь в творчестве композиторов России. На их стихи было написано огромное количество романсов.

Русский романс сформировался как жанр в первой половине XIX в., это было связано с расцветом романтизма в мировой, в том числе и русской, литературе. Важную роль в становлении русского романса сыграли композиторы А. Алябьев, А. Варламов и А. Гурилёв.

Глинка написал на стихи Пушкина романсы: «Не пой, красавица, при мне», «Я здесь, Инезилья», «Ночной зефир», «Где наша роза», «В крови горит огонь желанья», «Заздравный кубок». Он глубже и вернее других современников Пушкина передал в своей музыке полноту и гармоничность жизнеощущения, свойственные его поэзии.

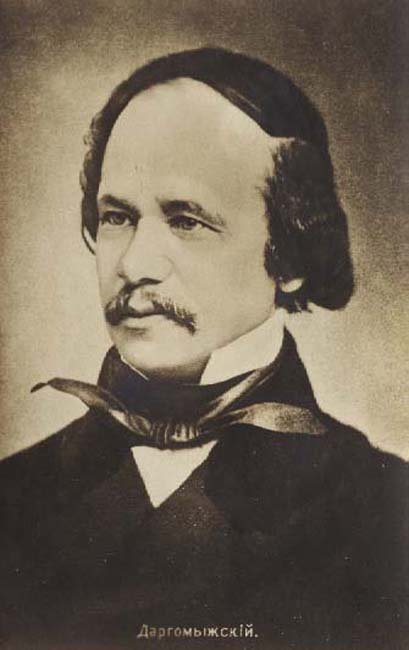

Даргомыжский создал более 100 романсов и песен. Среди них — все популярные вокальные жанры того времени — от «русской песни» до баллады. Вместе с тем Даргомыжский стал первым русским композитором, который воплотил в своем творчестве темы и образы, взятые из окружающей действительности, и создал новые жанры — лирико-психологические монологи («И скучно, и грустно», «Мне грустно» на слова Лермонтова), народно-бытовые сценки («Мельник» на слова Пушкина), сатирические песни («Червяк» на слова Пьера Беранже в переводе В. Курочкина, «Титулярный советник» на слова П. Вейнберга).

Основная часть романсов П.И.Чайковского написана на тексты русских поэтов XIX в.: А. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А.Фета, А. Плещеева, Л. Мея, Н. Некрасова, Я. Полонского, А. Апухтина и др., а также на стихи Г. Гейне и И. Гёте, французских поэтов. В поэзии, которую избирал композитор, его привлекали прежде всего близость, родственность основных психологических мотивов, контраста счастья и горького одиночества.

Романсы П.Чайковского чаще всего достаточно просты по форме, в то же время необычайно красивы мелодически и соответствуют характеру текста. В этом и есть проявление таланта композитора:»Благославляю вас, леса» (слова А. Толстого) «Мой гений, мой ангел, мой друг» (слова А.Фета), «Хотел бы в единое слово»Л.Мея из Г.Гейне, «Нет, только тот, кто знал»(словаИ.Гёте), «День ли царит»(слова А.К.Толстого), «Средь шумного бала» (слова А.К. Толстого), «День ли царит» (слова Апухтина).

Многие жанры русской поэзии нашли свое отражение в русском романсе. Среди них — элегия и баллада. В жанре элегии писали В. Жуковский, А. Пушкин, В. Кюхельбекер, А. Дельвиг, М. Лермонтов. С ним в романс пришли не только темы скорби, печали, но и философское осмысление жизни. Естественность воплощения русской элегии в жанре романса обусловлена всем строем русского песенного и вокального стиля, его распевностью, проникновенностью. Два романса-элегии М. Глинки — «Не искушай меня без нужды» на слова Е. Баратынского и «Бедный певец» на слова В. Жуковского — лучшие тому примеры.

Русская баллада, развиваясь в русле реалистического направления, вобрала в себя исторические сюжеты, героические темы и свободолюбивые мотивы. Например: «Ночной смотр» Глинки на слова Жуковского, «Свадьба» Даргомыжского, «Море» Бородина. С балладой в русский романс вошла патетическая, восклицательная интонация, яркие выразительные средства.

В развитии русского романса большую роль сыграли танцевальные ритмы. Танцевальность в русском романсе становится подчас средством образности, портретной характеристики героев. Танцевальные ритмы оказали заметное влияние и на поэзию.

Поэтическая и живая разговорная речь активно входили в музыку романсов, изменяя и обновляя привычные романсные традиции.

Образы романсов и песен русских композиторов

Презентация к уроку

Романс (от испанского romance) – камерно-вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением. Термин “романс” возник в Испании и первоначально обозначал светскую песню на испанском (“романском”, отсюда название – “романс”) языке, а не на латинском, принятом в ту эпоху в церковных песнопениях. Сборники таких песен, часто объединённых общим сюжетом, носили название “романсеро”. Распространившись в других странах, термин “романс” стал обозначать с одной стороны поэтичный жанр: особо напевное лирическое стихотворение, а также стихотворение, предназначенное для музыки, а с другой стороны – жанр вокальной музыки. Эта вокальная форма включала в себя песни любовно-лирического или элегического характера, в основе которых лежала не церковная, а “мирская”, бытовая тематика. Романсы сочинялись как анонимными, так и известными авторами; в последнем случае вокальная мелодия сопровождалась обычно различными музыкальными инструментами: скрипкой, флейтой, арфой, клавесином, гитарой и, наконец, роялем.

В Россию романс проник через Францию во второй половине XVIII века, сразу же попав на благоприятную почву расцвета русской поэзии, новый вокальный жанр стал быстро распространяться, впитывая характерные черты богатой русской культуры. Первоначально поэтический текст, написанный в куплетной форме лирического содержания на французском языке, определял и название музыкального произведения. На русском языке такое же по характеру произведение называлось российской песней.

Возникновение и становление такого понятия, как “русский романс”, произошло гораздо позже, когда подлинно народные мелодии начали проникать в сознание образованных художников-демократов. Вообще песенное наследие, оставленное XVIII веком, сыграло в истории русского романса особую роль. Именно в народных русских песнях скрыты истоки нового вокального жанра в России. Песенное творчество середины XVIII—XIX века в России, дошедшее до наших дней, представлено главным образом анонимными авторами. Передаваясь изустно, песенно-романсовое наследие не было застывшим: менялись слова, варьировалась мелодия.

К жанру романса обращались и обращаются многие композиторы. Для некоторых эта форма вокальной музыки являлась и является своеобразным дневником ярких впечатлений, душевной исповедью. Для других романсы служат эскизами к более крупным произведениям.

Из русских композиторов замечательные образцы создали Алябьев, Варламов, Гурилёв, Верстовский, Глинка, Даргомыжский, Рубинштейн, Кюи, Чайковский, Римский-Корсаков, Булахов, Рахманинов, Свиридов, Метнер, Б. Прозоровский. Гибкая форма романса вбирает в себя и лирическое озарение, и публицистический монолог, и сатирическую зарисовку, и элегическую исповедь. Достаточно вспомнить такие романсы, как “Я помню чудное мгновенье” (М. Глинка — А. Пушкин), “Голос из хора” (Г. Свиридов—А. Блок), “Титулярный советник” (А. Даргомыжский—В. Курочкин), “Для берегов отчизны дальней” (А. Бородин—А. Пушкин).

Новой ступенью в развитии русского романса является сентиментальная песня “Стонет сизый голубочек” Ф. Дубянского на стихи И. Дмитриева. Здесь музыка удивительно сливается со стихом и дышит искренностью. “Голубок” объединил интонации, ладовое своеобразие, приёмы сопровождения многих лирических песен, подняв всё это на значительную художественную высоту.

К концу XVIII века Россия узнала имя ещё одного талантливого создателя российских песен – Ю. Козловского. Выходец из Польши, он внёс в мягкие очертания своих песен стройную поступь полонезных ритмов, наполнил мелодику присущей польской музыке элегичностью и драматизмом. Одним из его шедевров стал романс “Прежестокая судьбина”.

С конца XVIII века в России процветает любительство как одна из форм художественной жизни. Одним из композиторов-любителей был генерал-майор А.Титов. Генерал был автором нескольких бытовых опер, песен и романсов. Его романс “Кукла” звучит нередко в концертах и в наше время. А.Титов избирает для своих произведений преимущественно декламационный характер мелодии, развивающейся последовательно от безмятежных начальных образов к драматической кульминации в конце. Возрастает в его романсах и роль фортепианного сопровождения. Создавая родственное сюжету настроение, оно как бы “окутывает” мелодию голоса. Позже этот приём особенно ярко прослеживается в романсе “Зимний вечер” М.Яковлева на слова А.Пушкина. М.Яковлев тоже относится к музыкантам-любителям. Работая в департаменте юстиции чиновником, он часто бывал на музыкальных вечерах в доме А.Дельвига, на стихи которого написал свою “Элегию”. Искренняя, исповедальная поэзия А.Дельвига обогатила романс, и его русские песни обрели в народе широкую известность.

Высшего расцвета жанр “русской песни” достиг в творчестве двух поэтов: А. Кольцова (“На заре туманной юности. ”, “Ах ты, степь моя. ”) и Н. Цыганова (“Не шей ты мне, матушка, красный сарафан. ”, “Что это за сердце. ”).

Основными интонационными истоками городского фольклора являются: крестьянская песня, популярные арии итальянских и французских опер, цыганская таборная песня. Талантливые композиторы, авторы бытовых романсов отбирают в этом пёстром сплаве наиболее ценное, создавая демократический песенный стиль, на котором в дальнейшем выросло творчество П.Чайковского и С.Рахманинова. Характерной чертой их творчества было умение чутко раскрывать “волновавшие людей чувства” простым песенным языком.

Позднее в вокальную лирику проникает социально-обличительная тема, в отдельных произведениях появляются образы «маленьких» людей (романс «Нищая» А.Алябьева на стихи Беранже в переводе Д.Ленского).

Развитие бытовой романсовой лирики сыграло важную роль в формировании русского национального музыкального стиля. Интонации бытового романса широко проникали и в оперу, и в инструментальную музыку первой половины XIX века.

В XIX веке развивается русский классический романс. Романс становится одним из ведущих жанров, отражая характерные для эпохи тенденции: обращение к внутреннему миру человека и к сокровищам народного искусства.

Творчество великих мастеров романса развивалось во взаимодействии с поэтическими направлениями. В истории русского искусства тесно связаны имена М.Глинки и А.Пушкина, П.Чайковского и А.Толстого, Н.Римского-Корсакова и А.Майкова, С.Рахманинова и Е.Бекетовой. Особенно глубокое воздействие на русскую музыку оказало творчество А.Пушкина. Его поэзия дала решающий толчок к развитию русской романсовой лирики, она возвысила романс до уровня подлинно классического искусства. В творчестве М. Глинки поэзия А. Пушкина впервые получила совершенное выражение в форме таких романсовых шедевров композитора, как “Адель”, “Мери”, “Я помню чудное мгновенье”.

Русские композиторы XIX века уделяли особое внимание проблеме декламационности (А.Даргомыжский, М.Мусоргский). Романс в их творчестве иногда приобретает черты театрально сценки, исполняемой конкретным персонажем (А.Даргомыжский: “Червяк”, “Титулярный советник”, М.Мусоргский: “Семинарист”, “Светик Савишна”, “Озорник”).

Расширение выразительных возможностей романса осуществляется и другим путём. Композиторы нередко объединяют романсы в вокальные циклы, создавая относительно крупные и тематически богатые «сюитного» типа произведения, в которых, в частности, может быть использовано такое острое противопоставление контрастных музыкально-поэтических образов, какое невозможно в пределах одного романса. Жанр вокального цикла позволяет композитору дать разностороннюю характеристику его основным героям, представить музыкальными средствами само развитие поэтических образов и сюжета.

В конце XIX века классический романс претерпевает существенные изменения: усложняются средства выражения, музыкально-поэтическая связь. В творчестве П.Чайковского романс нередко приближается к оперной арии с широким, симфонизированным развитием (“День ли царит”). Этот тип романса характерен и для С.Рахманинова (“Весенние воды”).

Романс постепенно выходит за рамки камерного жанра, приближается к вокально-симфоническому направлению, изредка романс представлен только музыкальной пьесой (“Вокализ” С.Рахманинова). Но эта форма сложнее как для исполнения, так и для восприятия, романсы эти находят отклик у элиты, а не массовой публики. Так, постепенно классический романс становится интеллектуальным, элитным, теряя при этом свою лёгкость и простодушие.

Развитие романса в XX веке, уже в первые его десятилетия, представляет более сложную картину. Наряду с продолжением традиции XIX века композиторы стремятся решить ряд новых задач или найти новое решение старых. По-новому ставится, например, проблема синтеза музыки и поэзии; композиторы пытаются найти в каждом произведении индивидуальное её решение вне типовых жанров и форм. Так возникает новый род камерно-вокального произведения – “стихотворение с музыкой”. Подобного рода сочинения есть у С.Танеева, С.Рахманинова, С.Прокофьева.

На новой основе, вне опоры на традиции оперной декламационности, решается в романсе проблема музыкально-речевой интонации. Чтобы максимально приблизиться к интонациям естественной речи, композиторы обращаются к текстам, написанным свободным стихом и даже прозой (С.Прокофьев: “Гадкий утёнок”, А.Даргомыжский: “Каюсь, дядя, чёрт попутал”).

С другой стороны, в романсе XX века интенсивно развивается инструментальное начало. Фортепианная партия зачастую становится настолько самостоятельной и образной, что можно говорить об особом жанре «романса-прелюдии» (“Сирень”, “Маргаритки” С.Рахманинова). Следует отметить также проникновение в романс элементов фольклора, главным образом народных музыкально-речевых жанров (И.Стравинский: “Прибаутки”, “Весна (монастырская)”).

Большое количество стилистических находок в романсе XX века не могло, однако, компенсировать некоторой потери общительности, доступности, свойственной классике этого жанра. В советском романсе осуществляется и творческое развитие классических камерно-вокальных жанров (Ан.Александров, H.Мясковский, Ю.Шапорин, Ю.Кочуров) и обновление их путём усиления песенного начала (Г.Свиридов) или начала интонационно- характеристического (С.Прокофьев, Д.Шостакович). В 60-70-е гг. очень расширяется круг исполнительских средств романса, появляются циклы для нескольких исполнителей-певцов или для голоса и ансамбля инструментов, что приближает вокальные циклы к кантатным и даже вокально-симфоническим произведениям.

О чем сочиняли романсы русские композиторы приведите пример

В общении людей большую роль играет интонация. Безразлично сказанные слова мы наверняка не запомним, но слова, произнесённые эмоционально, с искренним чувством звучат особенно содержательно для нас, надолго остаются в душе. Человеческая речь богата интонациями. С их помощью можно выразить любовь и ненависть, радость и печаль, гнев и спокойствие, горячее участие и равнодушие.

Термин «романс» возник в Испании еще в средние века и первоначально обозначал светскую песню на испанском («романском») языке. Также слово «романс» появилось в испанской литературе. Оно означало небольшой стихотворный рассказ. А сборники старинных испанских романсов называли «романсеро». В Испании, в отличии от церковных песнопений, которые всегда исполнялись на латыни, так называемые светские песни (вне церкви) пели на испанском языке. Позже романсом стали называть в Испании сольную песню, исполняемую в сопровождении музыкального инструмента, чаще всего гитары.

Во все века во всех странах существовали лирические песни про любовью Их пели и простые деревенские девушки, и городские барышни, и их служанки. Конечно, эти песни не могли быть одинаковыми для тех и других, особенно, особенно в «галантном» 17 веке. Аристократы того времени презрительно относились к простонародным песням. Даже само слово «песня» казалось им плебейским – это слово характеризует бедных людей или людей с небольшим достатком.

Первые русские романсы сочиняли на французском языке. Этим занимались не только композиторы, но и певцы-любители. Их имена часто оставались неизвестными.

Исследователь русской музыкальной культуры Т.Н.Ливанова пишет: «Романсы и песни сочинялись едва не повсюду, где на это хватало музыкальной грамотности. Эта тяга к «самостоятельному распеванию» поэтических текстов захватывает, по меньшей мере, весь 19 век, остаётся характерной и для первых десятилетий 20 века». Многие из этих романсов и сегодня близки и понятны нам так же, как были близки и понятны людям прошлого века.

Основные стилевые черты русского бытового романса:

— открытая эмоциональность, задушевность. На заре своего существования русский романс был связан с сентиментализмом. Именно чувствительность как стилевая категория постепенно преобразуется в яркую эмоциональность. И в этой чувствительности, и в открытой эмоциональности раскрывается русская душа – бесшабашная, удалая, и добрая, жалостливая, отзывчивая;

— мелодика русского бытового романса специфически вокальна. Ее интонационная мягкость и плавность идут от народно-песенных истоков. Ведущую роль играют интонации (часто – начало восходящие с последующим плавным спуском, или нисходящий скачок к вводному тону в тонику) и задержания интонаций, близких к основному тону, гибкость и пластичность мелодии;

— включение декламационных оборотов как средства драматизации;

— преобладание минора, чередующийся с мажором

— обращение к ритмам распространенных в быту танцев – вальса, мазурки, полонеза, русской пляски. Одним из самых популярных в русской бытовой лирике стал ритм вальса, в который легко укладывались песни;

— «гитарная» арпеджированная фактура фортепианного сопровождения (реже аккордовая);

— преобладание куплетной, строфической формы.

Жанр русского романса сформировался в обстановке яркого расцвета любительского музицирования. Русские города, поместья и усадьбы охватывает всеобщая тяга к музыке. Фортепиано, арфа, скрипка или гитара выступают как необходимые предметы домашнего быта, повсеместным явлением в дворянской и разночинной среде становится песенное сочинительство.

И. Прянишников Жестокие романсы

Связь музыки и поэтического текста. Музыка передает не только общее настроение стиха, но и отдельные поэтические образы – этим отличается романс от песни.

В романсе одинаково значимы слово (текст), музыка, исполнение.

Музыка – душа поэзии, проясняет и открывает её. Она делает поэтическое слово более глубоким по смыслу и более легким по восприятию.

Одно из самых важных качеств романса — его интимность (личное сокровенное чувство, переживания), камерность (исполнение в маленьком помещении для небольшого количества зрителей-слушателей).

Послушай романс «Гори, гори, моя звезда» в исполнении Анны Герман Ссылка ЗДЕСЬ.

Послушай романсы: «Колокольчик» А. Гурилёва Ссылка ЗДЕСЬ и «Я вас любил» Б. Шереметева Ссылка ЗДЕСЬ. Их роднит то, что они написаны композиторами, творчество которых известно благодаря сочинению именно романсов и песен. Различие же заключается в том, что музыка Шереметева отражала вкусы и интересы светского общества, в то время как романс Гурилёва был популярен в демократической среде и близок простой бытовой песне.

Проследи за особенностями развития мелодической линии, ты почувствуешь единство музыкальной и поэтической речи романсов. Послушай первые музыкальные фразы романсов, обрати внимание на изменения интонации, ритм и мелодику речи, повышения и понижения голоса, те моменты, когда они возникают.

О чём эти романсы? Какие чувства мы испытываем вместе с композитором? Задумайся над тем, что значит быть счастливым в любви. Может ли рождать светлые чувства безответная, неразделённая любовь? Какие чувства переплетаются в музыке романса? (Волнение, сомнения, нежность, восторг, благодарность.) Проникновенный поэтический образ дальней дороги также связан с воспоминаниями о дорогом прошлом, волнующем лирического героя романса. Что же помогает нам в музыке почувствовать образ дороги, безостановочного движения, проникнуться грустью, навеянной дорогими воспоминаниями? Мелодия близка естественной речи, как бы рождается из неё, а потому звучит просто и искренне. Ритмическая ровность, поступенное движение придают ей характер речевой декламации, задумчивой созерцательности. Вальсовое движение аккомпанемента подчёркивает характерный, по-русски напевный поэтический размер. Особенности построения мелодии и сопровождения свидетельствуют о не-разрывном слиянии текста и музыки, напева и слова, взаимопроникновении песенных и романсовых интонаций. Последние особенно явственно проступают во второй, мелодически более развёрнутой части романса. В чём проявляются романсовые интонации? Усматривается ли в них какое-либо сходство с интонациями романса Шереметева?

У русского человека судьба, мысли и чувства, воспоминания и размышления, как в народной песне, так и в профессиональном творчестве, неразрывно связаны с природой. Современные авторы развивают традиции российской песенной культуры. Широта мелодии, её распевность, протяжённость ассоциируются и с просторами России, и с открытостью, щедростью души русского человека. Это мы часто слышим в протяжных народных песнях.

О каких чувствах, мыслях и переживаниях рассказал тебе этот романс? Какие образы созданы в нём?

«Романсовое творчество русских композиторов»

Развитие русского романса проходило под непосредственным влиянием русской поэзии.

Содержимое разработки

Андреева Галина Владимировна преподаватель

по классу виолончели МБУ ДО ДШИ №8, г. Ульяновск

РОМАНСОВОЕ ТВОРЧЕСТВО РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

В 19 веке русская музыка тесно соприкасалась в своем развитии с отечественной литературой. Развитие русского романса проходило под непосредственным влиянием русской поэзии. Многие стихотворения В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.В.Кольцова, А.А.Фета, Ф.И. Тютчева получили новую жизнь в творчестве композиторов России. На их стихи было написано огромное количество романсов.

Русский романс сформировался как жанр в первой половине XIX в., это было связано с расцветом романтизма в мировой, в том числе и русской, литературе. Важную роль в становлении русского романса сыграли композиторы А. Алябьев, А. Варламов и А. Гурилёв.

А.Алябьев – один из основоположников национального лирического романса. Мелодическая основа его произведений связана с русским народным творчеством. Среди лучших и самых известных произведений Алябьева можно назвать романс «Соловей» (1826) на слова А. Дельвига, «Зимняя дорога», «Два ворона» на стихи А. Пушкина, «Вечерний звон» на слова И. Козлова.

Вокальная лирика А. Гурилёва отмечена близостью к городской бытовой песне, искренностью выражения, теплотой чувства, элегическими, мечтательными настроениями, в них сильно влияние русской народной традиции. Наиболее известные – «Нет, не тебя так пылко я люблю» на стихи М. Лермонтова, «Однозвучно гремит колокольчик» на стихи И. Макарова.

Глинка написал на стихи Пушкина романсы: «Не пой, красавица, при мне», «Я здесь, Инезилья», «Ночной зефир», «Где наша роза», «В крови горит огонь желанья», «Заздравный кубок»… Он глубже и вернее других современников Пушкина передал в своей музыке полноту и гармоничность жизнеощущения, свойственные его поэзии.

А.С.Даргомыжский вместе с М.И.Глинкой является основоположником русского классического романса. Он сочинял романсы и песни в течение нескольких десятилетий, и если в ранних произведениях было много общего с сочинениями Алябьева, Варламова, Гурилева, Верстовского, Глинки, то поздние некоторыми чертами предвосхищают вокальное творчество Балакирева, Кюи и особенно Мусоргского. Несмотря на особую любовь Даргомыжского к творчеству Пушкина и Лермонтова, круг поэтов, к стихам которых обращался композитор, весьма разнообразен: это Жуковский, Дельвиг, Кольцов, Языков, Кукольник, Курочкин и Вейнберг и другие.

Даргомыжский создал более 100 романсов и песен. Среди них — все популярные вокальные жанры того времени — от «русской песни» до баллады. Вместе с тем Даргомыжский стал первым русским композитором, который воплотил в своем творчестве темы и образы, взятые из окружающей действительности, и создал новые жанры — лирико-психологические монологи («И скучно, и грустно», «Мне грустно» на слова Лермонтова), народно-бытовые сценки («Мельник» на слова Пушкина), сатирические песни («Червяк» на слова Пьера Беранже в переводе В. Курочкина, «Титулярный советник» на слова П. Вейнберга).

Основная часть романсов П.И.Чайковского написана на тексты русских поэтов XIX в.: А. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Плещеева, Л. Мея, Н. Некрасова, Я. Полонского, А. Апухтина и др., а также на стихи Г. Гейне и И. Гёте, французских поэтов. В поэзии, которую избирал композитор, его привлекали прежде всего близость, родственность основных психологических мотивов, контраста счастья и горького одиночества.

Романсы П.Чайковского чаще всего достаточно просты по форме, в то же время необычайно красивы мелодически и соответствуют характеру текста. В этом и есть проявление таланта композитора:»Благославляю вас, леса» (слова А. Толстого) «Мой гений, мой ангел, мой друг» (слова А.Фета), «Хотел бы в единое слово»Л.Мея из Г.Гейне, «Нет, только тот, кто знал»(словаИ.Гёте), «День ли царит»(слова А.К.Толстого), «Средь шумного бала» (слова А.К. Толстого), «День ли царит» (слова Апухтина).

А.П.Бородин не стремился, подобно Даргомыжскому, передавать в музыке речевые интонации. Он брал за основу общее настроение стихотворения. В каждой песне и романсе на первом плане — пластичная и выразительная мелодия. Большое художественное значение имеет и партия фортепиано, в которой нередко возникают отдельные образы поэтического текста. Бородин написал шестнадцать романсов и песен на тексты Пушкина, Некрасова, А. Толстого, Гейне и некоторые — на собственные стихи:«Спесь» (слова А. К. Толстого), «Спящая княжна», «Море» (слова А. Бородина),. «Красавица-рыбачка», «Отравой полны мои песни» (слова Г. Гейне).

Многие жанры русской поэзии нашли свое отражение в русском романсе. Среди них — элегия и баллада. В жанре элегии писали В. Жуковский, А. Пушкин, В. Кюхельбекер, А. Дельвиг, М. Лермонтов. С ним в романс пришли не только темы скорби, печали, но и философское осмысление жизни. Естественность воплощения русской элегии в жанре романса обусловлена всем строем русского песенного и вокального стиля, его распевностью, проникновенностью. Два романса-элегии М. Глинки — «Не искушай меня без нужды» на слова Е. Баратынского и «Бедный певец» на слова В. Жуковского — лучшие тому примеры.

Русская баллада, развиваясь в русле реалистического направления, вобрала в себя исторические сюжеты, героические темы и свободолюбивые мотивы. Например: «Ночной смотр» Глинки на слова Жуковского, «Свадьба» Даргомыжского, «Море» Бородина. С балладой в русский романс вошла патетическая, восклицательная интонация, яркие выразительные средства.

В развитии русского романса большую роль сыграли танцевальные ритмы. Танцевальность в русском романсе становится подчас средством образности, портретной характеристики героев. Танцевальные ритмы оказали заметное влияние и на поэзию.

Поэтическая и живая разговорная речь активно входили в музыку романсов, изменяя и обновляя привычные романсные традиции.

1. А.Розанов «М.И.Глинка»

2. П.Столпянский «Музыка и музицирование в старом Петербурге.

3. С.И.Ожегов «Словарь русского языка» Москва, «Русский

4. Э.Л.Фрид «Русская музыкальная литература» выпуск 1,Музыка 1973

5. Э.Л.Фрид «Русская музыкальная литература» выпуск 2,Музыка 1975