О чем слово о полку игореве перевод лихачева

О чем слово о полку игореве перевод лихачева

Борис Валерьевич Орехов родился в 1982 году, живет в Уфе, филолог, автор “Идеографического словаря языка французских стихотворений Ф. И. Тютчева”, автор более 40 научных публикаций, печатался в журналах “Вопросы языкознания”, “Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке”, “Юность”, “Литературоведческий журнал”, “Искусство”, “Библиотека Вавилона”, “Дикое поле”, “Бельские просторы”.

Мы привыкли связывать загадочность с древностью. Когда речь идет о литературе, непроизвольно вспоминаются поэмы Гомера (кто был их автор?), надписи пирамид (когда и как их сделали?), тексты шумеров и этрусков. Незнакомый язык, на котором уже давно никто не говорит, быт, реалии которого нам чужды и непонятны, — все это поддерживает ореол таинственности. Близкое по времени, напротив, кажется ясным и чуждым тайн. Иллюзия знакомства иной раз удерживает от желания уточнить и перепроверить. Зачем? Это же не седая древность, а наши дни. Что там может быть “не так”? И уже совсем “скучными” представляются комментарии и переводы. Казалось бы, цель и назначение этих текстов в том, чтобы пояснять нам непонятное и раскрывать таинственное. Там заблуждений и вовсе быть не может.

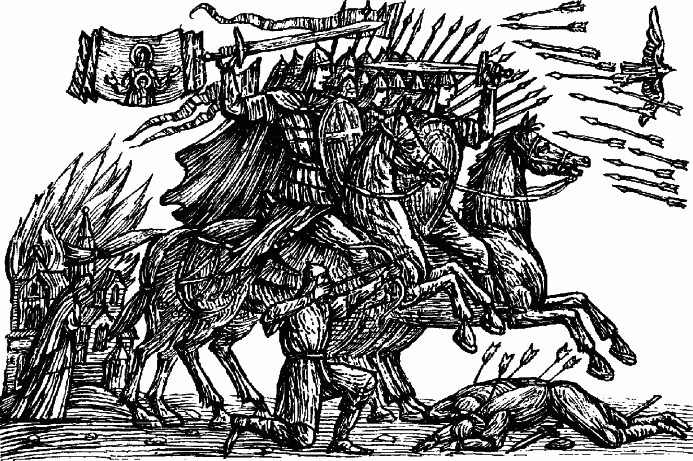

Но жизнь оказывается сложнее навязываемой ей схемы. Как ни удивительно, не только полный “темных мест” текст древнего “Слова о полку Игореве” продолжает интриговать историков и филологов уже на протяжении двухсот лет, но и переводы этого памятника на современные языки порождают вокруг себя многочисленные мифы, заблуждения и неясности.

Первый поэтический перевод, выполненный Иваном Сиряковым, вышел через три года после публикации “Слова о полку Игореве”, в 1803 году. Его стилистика показалась бы нам сейчас очень странной. Возможно, неуместными представлялись многие строки перевода и современникам:

Средь такихъ природы ужасовъ

Къ Дону жъ Игорь ведетъ воинство!7

Схожие чувства можно испытать при чтении написанной в молодости Н. В. Гоголем поэмы “Ганс Кюхельгартен”, о которой удачно сказал один из переводчиков “Слова…” В. В. Набоков:

В белом саване мертвец,

Кости пыльные он важно

О сладостный Боянъ, гремвш╗й въ древни лты!

Почто не отъ тебя полки с╗и воспты?

Летая мыслями сквозь дебри и лса,

Умомъ превыспреннимъ паря подъ небеса,

Вознесъ бы славу сихъ временъ ты въ ратномъ стан,

Какъ прежде оную вознесъ ты при Троян,

Когда послдуя везд его стопамъ,

На горы востекалъ, стремился по степямъ.

Перевод Палицына — это любопытнейший культурологический мостик между двумя поэтическими культурами: XII века и XVIII века. Долгое время скептики подозревали, что “Слово о полку Игореве” — это мистификация, созданная в последние годы правления Екатерины II. Палицын иллюстрирует эту теорию еще до ее появления: по его переводу можно понять, как на самом деле было бы написано “Слово…”, если бы ответственность за него лежала на поэте XVIII века:

Не вдомъ съ вами мн, о храбры Россы, страхъ!

Хочу копье мое въ Поломвецкихъ поляхъ,

По край ихъ преломить предъ врными полками;

Хочу главу мою я съ вашими главами

На сихъ поляхъ для насъ враждебныхъ положить,

Иль шлемомъ, по трудахъ, изъ Дона воду пить.

Следующие поэтические переводы выходят в 1812, 1813 годах и так далее.

Более того, поначалу в предисловиях к первым изданиям переводов “Слова…” воспроизводится обзор предыдущих попыток передачи древнего памятника на современном языке. И о Жуковском там нет ни слова. Его перевод был опубликован только в 1880-х годах.

Может быть, остальные переводы, кроме трех канонических, забыты за-служенно? Если они, например, устарели или, как опус Сирякова, имеют только историографическую, но не художественную ценность? Дело вкуса. Но, например, перевод Дм. Семеновского (1939) не кажется ни архаичнее, ни поэтически слабее того, что сделал Заболоцкий:

Но витает над нею Обида ее;

Обернулась крылатою девой Обида

И сошла на степное сухое былье,

На Троянову землю, печалью повита.

И за Доном-рекой, над пучиной морской,

Заплескала-забила крылом лебединым

И, плеща, изошла неутешной тоской

По минувшим счастливым годинам.

Но самым мифологизированным оказывается перевод академика Лихачева. Здесь нужно упомянуть три укоренившихся в сознании современного читателя мифа.

Дважды в “Слове…” употребляется слово “конец”, и оба раза оно переведено Лихачевым как существительное:

“Хочу, — сказал, — копье преломить

на границе поля Половецкого;

А мои-то куряне — опытные воины:

под трубами повиты,

под шлемами взлелеяны,

с конца копья вскормлены…

И таких мелочей, которые вовсе не мелочи, в переводе Лихачева достаточно. Академик в этом виноват в самой меньшей степени: просто перевод его очень старый, был сделан до многих открытий в правильном понимании труднейшего текста “Слова…” и затем не редактировался.

Перевод Лихачева, как написано выше, не безупречен, но при этом он обладает несомненным достоинством: это не плод необдуманного фантазерства и безответственной жажды сенсаций. В большинстве случаев он отражает осторожные и взвешенные трактовки испорченных фрагментов текста, историче-ски и филологически подкрепленное прочтение древнего, а значит, требующего аккуратности в выводах памятника письменности. А у “Слова…” есть беда. Как Фестский диск манит безумцев, считающих, что они смогут прочесть его письмена, так и “Слово…” привлекает к себе любителей искать нездоровые сенсации в значимых историко-культурных фактах. Только любители эти предлагают в качестве новаторских прочтений что-то решительно неправдоподобное, не согласующееся ни со здравым смыслом, ни с правилами древнерусского языка, и остаются недовольны тем, что ученые замалчивают их “открытия”.

В области иностранных переводов “Слова…” действует все тот же миф об их обозримости. Часто приходится слышать нечто вроде “а что, и на этот язык тоже переводили?”. Сложнее с ходу вспомнить такой язык, на который “Слово…” не переводилось. Башкирский, узбекский, осетинский, калмыцкий, якут-ский, абхазский, арабский, китайский, идиш, иврит, японский, вьетнамский, исландский, нидерландский, португальский, хинди, монгольский, эсперанто… Даже какой-нибудь известный только специалистам румейский, язык крымских греков. Для всех этих языков есть, как минимум, один перевод “Слова…”, а всего переводов не на современный русский язык больше двухсот. Немного подумав, можно назвать персидский, а дальше перечислять, насколько достанет эрудиции, языки Африки и Океании: догон, эве… Вот эти языки пока не рекрутировали для “Слова…” своих переводчиков. Но, как кажется, все впереди, ведь “Слово о полку Игореве” остается визитной карточкой русской литературы в ее древнем, во многом утраченном для нас состоянии, а значит, визитной карточкой, требующей перевода.

1 Работа Н. Заболоцкого над переводом “Слова о полку Игореве”: Из писем Н. Заболоцкого к Н. Л. Степанову и Д. С. Лихачеву // Вопросы литературы. — 1969. — № 1. — С. 164–176.

2 “Слово о полку Игореве” — жертва политической цензуры. Размышления переводчика поэмы // Русский журнал. — 29 марта 2002. — http://old.russ.ru/krug/20020329_zaslavsky.html

3 Смирнов А. Е. Слово о полку Игореве: Перевод с древнерусского, статьи, комментарии. — с0151 М.: Языки славянской культуры, 2007. – С. 16.

5 Борхес Х. Л. Девять эссе о Данте // Вопросы философии.— 1994.— № 1.

6 Гарипов Т. М. “Тюрко-славика” в “Слове о полку Игореве” // Гарипов Т. М. Ba kirica: Моносборник избранных работ по башкироведению и тюркологии. — Уфа: Восточный университет, 2004. — С. 118.

7 Слово о полку Игореве. — М., 1803.

8 Набоков В. В. Тень русской ветки. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. — С. 398.

9 Игорь, героическая песнь. — Харьков, 1807.

10 Гребнева Э. Я. “Слово о полку Игореве” в славянском контексте. — Самара, 2000. — С. 262.

13 Цветков А. Империя лжи // Октябрь. — 2002. — № 2.

14 Лихачев Д. С. Великое наследие // Лихачев Д. С. Избранные работы в 3 т. Т. 2. — Л.: Худож. лит., 1987. — С. 226.

Коротко о переводчиках Слова о полку Игореве

Язык Слова специфический, и стилизацию делать под него сложно, фактически невозможно. Это на самом деле талантливые люди, кто справятся.

Злата Рапова считала автором Слова самого князя Игоря, мы с мамой, когда я писала в школе сочинение на тему «Кто был автором Слова?» предположили, что это простой человек, из дружины князя, который написал поэму о своём господине. По типу как седые историки рассказывали о походах Александра Македонского, что демонстрировали создатели фильма 2004 года Александр с Колином Фареллом в главной роли.

Но существует несколько переложений Слова, созданных разными поэтами, и переводчиками, и, думаю, что это не предел.

Начать коротко рассказывать о них, и об особенностях перевода, мне хотелось бы с биографии Николая Заболоцкого.

1. Николай Заболоцкий (1903-1958). В школе я считала себя некрасивой, продолжаю так думать и сейчас, и в какой-то момент, в классе седьмом, еще до знакомства со Словом, стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка» стало для меня неким душевным гимном, пока я не обрыдалась над девочкой, и его не забросила.

Мнение о переводе Заболоцкого Бухалова: «Заболоцкий считает, что автор «Слова» унаследовал от Бояна его стилист. манеру — петь торжественно, величественно, а также «технику его высокого ремесла» (с. 272), но тема у автора «Слова» была иная. Принципиальное значение имеет утверждение З. о том, что по характеру поэтич. тв-ва автора «Слова» и Бояна нельзя противопоставлять, т. к. оба они были, по его мнению, поэтами, певцами, музыкантами и, возможно, композиторами своих произведений (с. 272 и сл.); автор «Слова» творил синкретически. К такому заключению Заболоцкий пришел в результате анализа поэтич. строя и ритмич. структуры «Слова» в сопоставлении с былинным эпосом Древней Руси. Вообще Заболоцкий считал, что и «Слово о полку Игореве» и рус. былины «родились в одной купели древнерусского эпического песнотворчества», причем «Слово», вероятно, долгое время только пелось и лишь впоследствии было «пословесно» записано в память потомству» (с. 280). По этой причине «Слово» имеет ряд признаков общих с былинами: «и там и тут стихи образуются с помощью музыки. И „Слово“ и былины — произведения музыкально-вокальные, а не литературные» (с. 281). Но в отличие от некоторых исследователей XIX в. и А. И. Никифорова (см. его докт. дис. «„Слово о полку Игореве“ — былина XII века», 1941) З. не склонен был относить «Слово» к былинам ввиду особенностей его содержания и формы».

Пример перевода Заболоцкого:

И взыграло море. Сквозь туман

Вихрь промчался к северу родному —

Сам господь из половецких стран

Князю путь указывает к дому.

Уж погасли зори. Игорь спит —

Дремлет Игорь, но не засыпает.

Игорь к Дону мыслями летит,

До Донца дорогу измеряет.

Вот уж полночь. Конь давно готов.

Кто свистит в тумане за рекою?

То Овлур. Его условный зов

Слышит князь, укрытый темнотою:

«Выходи, князь Игорь!» И едва

Смолк Овлур, как от ночного гула

Вздрогнула земля,

Зашумела трава,

Буйным ветром вежи всколыхнуло.

В горностая-белку обратясь,

К тростникам помчался Игорь-князь

И поплыл, как гоголь, по волне,

Полетел, как ветер, на коне.

Конь упал, и князь с коня долой,

Серым волком скачет он домой.

Словно сокол, вьется в облака,

Увидав Донец издалека.

Плач Ярославны (переложение Николая Заболоцкого):

Над широким берегом Дуная,

Над великой Галицкой землей

Плачет, из Путивля долетая,

Голос Ярославны молодой:

«Обернусь я, бедная, кукушкой,

По Дунаю-речке полечу

И рукав с бобровою опушкой,

Наклонясь, в Каяле омочу.

Улетят, развеются туманы,

Приоткроет очи Игорь-князь,

И утру кровавые я раны,

Над могучим телом наклонясь».

Далеко в Путивле, на забрале,

Лишь заря займется поутру,

Ярославна, полная печали,

Как кукушка, кличет на юру:

«Что ты, Ветер, злобно повеваешь,

Что клубишь туманы у реки,

Стрелы половецкие вздымаешь,

Мечешь их на русские полки?

Чем тебе не любо на просторе

Высоко под облаком летать,

Корабли лелеять в синем море,

За кормою волны колыхать?

Ты же, стрелы вражеские сея,

Только смертью веешь с высоты.

Ах, зачем, зачем мое веселье

В ковылях навек развеял ты?»

На заре в Путивле причитая,

Как кукушка раннею весной,

Ярославна кличет молодая,

На стене рыдая городской:

«Днепр мой славный! Каменные горы

В землях половецких ты пробил,

Святослава в дальние просторы

До полков Кобяковых носил.

Возлелей же князя, господине,

Сохрани на дальней стороне,

Чтоб забыла слезы я отныне,

Чтобы жив вернулся он ко мне!»

Далеко в Путивле, на забрале,

Лишь заря займется поутру,

Ярославна, полная печали,

Как кукушка, кличет на юру:

«Солнце трижды светлое! С тобою

Каждому приветно и тепло.

Что ж ты войско князя удалое

Жаркими лучами обожгло?

И зачем в пустыне ты безводной

Под ударом грозных половчан

Жаждою стянуло лук походный,

Горем переполнило колчан?»

Николай Заболоцкий видел по-своему ритмику и стиль Слова.

Вот, что пишет Бухалов по этому поводу: «Заболоцкий сформулировал вывод, весьма существенный для понимания строя памятника, согласно которому в древности при исполнении поэтич. произведения главную роль играла не метрика стиха (песни), а музыкально-вокальные компоненты. «Решающим фактором в деле организации ритма для певца [„Слова“] был напев, мелодия, музыка. И короткий и длинный стих у него свободно укладывались в определенные отрезки мелодии благодаря тому, что основная тактовая доля ее способна дробиться и, таким образом, обслуживать многосложную нагрузку словесного материала.

Мелодия выравнивала строки во времени — она выполняла ту функцию, которую в современной поэзии выполняет стихотворный размер».

Заболоцкий: «для современного переводчика „Слова“, если он ставит перед собой задачу ритмически организовать свой перевод, имеется лишь один путь: разбить текст на стихи произвольно и ритмически организовать текст изнутри, т. е. принять для перевода правильный тонический или силлабо-тонический стих. Этим самым он введет в ткань стиха отсутствующую ныне сопроводительную музыку и приблизит древнюю поэзию к нашему современному ее пониманию».

Источники:

1. Н.А. Заболоцкий. Слово о полку Игореве

2. Н.А. Заболоцкий. Мемуары.

3. Бухалов. Заболоцкий как переводчик Слова о полку Игореве.

4. Лихачев Д. С. Послесловие. — ВЛ, 1969, № 1, с. 168—176

5. Савинков Б.В. Произведения.

6. Работа Н. Заболоцкого над переводом “Слова о полку Игореве”: Из писем Н. Заболоцкого к Н. Л. Степанову и Д. С. Лихачеву // Вопросы литературы. — 1969. — № 1. — С. 164–176.

Текст арии Ярославны, жены Игоря (автор слов Бородин):

Ах! Плачу я, горько плачу я, слёзы лью

Да к милому на море шлю рано по утрам.

Я кукушкой перелётной полечу к реке Дунаю,

Окуну в реку Каялу мой рукав бобровый.

Я омою князю раны на его кровавом теле.

Ох! Ты, ветер, ветер буйный, что ты в поле веешь?

Стрелы вражьи ты навеял на дружины князя.

Что не веял, ветер буйный, вверх под облака,

В море синем корабли лелея?

Ах, зачем ты, ветер буйный, в поле долго веял?

По ковыль-траве рассеял ты моё веселье?

Ах! Плачу я, горько плачу я, слёзы лью

Да к милому на море шлю рано по утрам.

Гой, ты, Днепр мой, Днепр широкий,

Через каменные горы

в половецкий край дорогу

Ты пробил,

Там насады Святослава до кобякова полку

Ты лелеял, мой широкий славный Днепр,

Днепр, родной наш Днепр!

Вороти ко мне милого,

Чтоб не лить мне горьких слёз,

Да к милому на море не слать рано по утрам.

Ох, ты, солнце, солнце красно,

В небе ясном ярко светишь ты,

Всех ты греешь, всех лелеешь,

Всем ты любо, солнце;

Ох, красно солнце!

Что же ты дружину князя зноем жгучим обожгло?

Ах! Что ж в безводном поле жаждой

Ты стрелкам луки стянуло,

И колчаны им истомой горем запекло?

Зачем?

Текст знаменитой арии князя Игоря (автор слов Бородин):

Ария Игоря из оперы «Князь Игорь»

Ни сна, ни отдыха измученной душе,

Мне ночь не шлёт надежды на спасенье,

Всё прошлое я вновь переживаю

Один в тиши ночей.

И божья знаменья, угрозу

И бранной славы пир весёлый.

Мою победу над врагом

И бранной славы горестный конец,

Погром и рану, и мой плен,

И гибель всех моих полков,

Честно за Родину головы сложивших.

О, дайте, дайте мне свободу,

Я мой позор сумею искупить.

Спасу я честь свою и славу,

Я Русь от недругов спасу.

Ты одна голубка-лада,

Ты одна винить не станешь,

Сердцем чутким всё поймешь ты,

Всё ты мне простишь.

В терему своём высоком

Вдаль глаза ты проглядела,

Друга ждёшь ты дни и ночи,

Горько слёзы льёшь.

Ужели день за днём

Влачить в плену бесплодно

И знать, что враг терзает Русь.

Враг, что лютый барс,

Стонет Русь в когтях могучих

И в том винит она меня.

О, дайте, дайте мне свободу,

Я мой позор сумею искупить.

Я Русь от недругов спасу.

Ни сна ни отдыха измученной душе,

Мне ночь не шлёт надежды на спасенье.

Всё прошлое я вновь переживаю,

Один в тиши ночей и нет исхода мне.

Ох, тяжко, тяжко мне, тяжко

Сознанье бессилья моего.

3. Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906-1999).

«В 1968 году избран членом-корреспондентом Австрийской академии наук»; у него много наград и наук перед мировым сообществом.

Коротко про изучение легендарного «Слова» Д.С. Лихачевым.

Видевший рукопись главный историк Александра I Н.М. Карамзин датировал её XV веком. Лихачёв Д.С. в этой статье сомневается в том, что «Слово» это памятник XV века, и считает Слово о полку Игореве примером фальсификации документов века XIX. Цитирую Д.С. Лихачёва:

«Число примеров непонимания «Слова» можно было бы значительно увеличить, но и приведенных достаточно, чтобы отчетливо представить себе, как многое в «Слове», что кажется нам теперь совершенно ясным, было не понято в конце XVIII в.

Отсюда видно, что среди первых переводчиков, комментаторов и издателей «Слова» не могло быть предполагаемого фальсификатора «Слова»».

Вот, что об этом пишет сам учёный: «Считать, что фальсификатор намеренно неправильно передавал текст, переводил и комментировал в расчете, что когда-либо текст будет понят правильно и это послужит доказательством его подлинности, совершенно невозможно».

На Дунае Ярославнин голос слышится,

Кукушкою безвестной рано кукует:

«Полечу, — говорит, — кукушкою по Дунаю,

Омочу шелковый рукав в Каяле-реке,

Утру князю кровавые его раны

На могучем его теле».

Ярославна рано плачет

В Путивле на забрале, приговаривая:

«О ветер, ветрило!

Зачем, господин, веешь ты навстречу?

Зачем мчишь хиновские стрелочки

На своих лёгких крыльицах

На воинов моего милого?

Разве мало тебе было под облаками веять,

Лелея корабли на синем море?

Зачем, господин, моё веселье

По ковылю ты развеял?»

Ярославна рано плачет

В Путивле-городе на забрале, приговаривая:

«О Днепр Словутич!

Ты пробил каменные горы

Сквозь землю Половецкую.

Ты лелеял на себе Святославовы насады

До стана Кобякова.

Прилелей же, господин, моего милого ко мне,

Чтобы не слала я к нему слёз на море рано».

Ярославна рано плачет

В Путивле на забрале, приговаривая:

«Светлое и трижды светлое солнце!

Всем ты тепло и прекрасно:

Зачем, владыко, простёрло ты горячие свои лучи

На воинов моего лады?

В поле безводном жаждою им луки скрутило,

Горем им колчаны заткнуло?»

Прыснуло море в полуночи,

Идут смерчи тучами.

Игорю-князю Бог путь указывает

Из земли Половецкой

В землю Русскую,

К отчему золотому столу.

Слово о полку Игореве. В сокращении (Перевод Д. Лихачева)

Пристало ли нам, братья,

начать старыми словами

печальные повести о походе Игоревом,

Пусть начнётся же песнь эта

по былинам нашего времени,

а не по замышлению Бояна.

если хотел кому песнь воспеть,

то растекался мыслию по древу,

серым волко?м по земле,

сизым орлом под облаками.

Вспоминал он, как говорил,

первых времён усобицы.

Тогда напускал десять соколов на стадо лебедей:

какую лебедь настигали,

та первой и пела песнь —

что зарезал Реде?дю пред полками касо?жскими,

красному Роману Святославичу.

Боян же, братья, не десять соколов

на стадо лебедей напускал,

но свои вещие персты

на живые струны воскладал;

они же сами князьям славу рокотали.

Начнём же, братья, повесть эту

от старого Владимира до нынешнего Игоря,

который скрепил ум силою своею

и поострил сердце свое мужеством;

исполнившись ратного духа,

навёл свои храбрые полки

на землю Половецкую

Тогда Игорь взглянул

и увидел воинов своих,

И сказал Игорь-князь

«О дружина моя и братья!

Лучше ведь убитым быть,

чем пленённым быть;

и охота увидать Дон великий

заслонила ему предзнаменование.

«Хочу, – сказал, – копьё преломить

на границе поля Половецкого;

с вами, русичи, хочу либо голову свою сложить,

либо шлемом испить из Дону».

О Боян, соловей старого времени!

Вот бы ты походы те воспел,

скача, соловей, по мысленному дереву,

летая умом по подоблачью,

свивая славу обеих половин сего времени,

рыща по тропе Трояна

через поля на горы.

Так бы пришлось внуку Велеса

воспеть песнь Игорю:

«Не буря соколов занесла

через поля широкие —

Или так бы начать тебе петь,

«Кони ржут за Сулой —

звенит слава в Киеве;

трубы трубят в Новгороде —

стоят стяги в Путивле!»

Игорь ждёт милого брата Всеволода.

И сказал ему буй тур Всеволод:

Оба мы – Святославичи!

своих борзы?х коней,

ещё раньше оседланы у Курска.

А мои-то куряне – опытные воины:

под трубами повиты,

под шлемами взлелеяны,

с конца копья вскормлены,

луки у них натянуты,

сами скачут, как серые волки в поле,

ища себе чести, а князю славы».

Тогда вступил Игорь-князь в золотое стремя

и поехал по чистому полю.

Солнце ему тьмою путь заступало;

ночь стонами грозы птиц пробудила;

свист звериный встал,

кличет на вершине дерева,

велит прислушаться – земле незнаемой,

и тебе, Тмутороканский идол!

И половцы непроложенными дорогами

побежали к Дону великому:

кричат телеги в полу?ночи,

словно лебеди вспугнутые.

А Игорь к Дону воинов ведёт!

Уже несчастий его подстерегают птицы

волки угрозу вздымают

орлы клёктом на кости зверей зовут;

лисицы брешут на червлёные щиты.

О Русская земля! уже ты за холмом!

Долго ночь меркнет.

Щёкот соловьиный уснул,

говор галок пробудился.

Русичи великие поля червлёнными щитами

ища себе чести, а князю – славы.

Спозаранок в пятницу

потоптали они поганые полки половецкие

и, рассеявшись стрелами по полю,

помчали красных девушек половецких,

и дорогие оксамиты.

стали мосты мостить по болотам

и по топким местам,

и всякими узорочьями половецкими.

Дремлет в поле Олегово храброе гнездо.

Не было оно в обиду порождено

ни тебе, чёрный ворон,

Гзак бежит серым волком,

а Кончак ему путь указывает к Дону великому.

На другой день спозаранок

кровавые зори свет возвещают;

чёрные тучи с моря идут,

хотят прикрыть четыре солнца,

а в них трепещут синие молнии.

Быть грому великому,

пойти дождю стрелами с Дона великого!

Тут копьям изломиться,

тут саблям побиться

о шлемы половецкие

О Русская земля! уже ты за холмом!

Вот ветры, внуки Стрибога, веют с моря стрелами

на храбрые полки Игоревы.

пыль поля прикрывает,

половцы идут от Дона,

и со всех сторон русские полки обступили.

Дети бесовы кликом поля перегородили,

а храбрые русичи перегородили червлёными щитами.

Незыблем ты в самой передней обороне,

прыщешь на воинов стрелами,

гремишь о шлемы мечами булатными!

Куда, тур, поскачешь,

своим златым шлемом посвечивая, —

там лежат поганые головы половецкие.

Расщеплены саблями калёными шлемы аварские

тобою, ярый тур Всеволод!

Какой раны, братья, побоится тот, кто забыл честь,

и города Чернигова отцов золотой стол,

и своей милой, желанной прекрасной Глебовны

минули годы Ярославовы;

были походы Олеговы,

Тот ведь Олег мечом крамолу ковал

и стрелы по земле сеял.

Вступал в золотое стремя в граде Тмуторокани,

а звон тот уже слышал давний великий Ярослав,

а сын Всеволода, Владимир,

каждое утро уши закладывал в Чернигове.

Бориса же Вячеславича похвальба на суд привела

и на Канину зелёное погребальное покрывало

храброго и молодого князя.

С той же Каялы Святополк полелеял отца своего

между венгерскими иноходцами

ко Святой Софии к Киеву.

Тогда, при Олеге Гориславиче,

засевалось и разрасталось усобицами,

погибало достояние Даждьбожа внука;

в княжеских крамолах жизни людям сокращались.

Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали,

но часто вороны граяли,

трупы между собой деля,

а галки по-своему переговаривались,

собираясь полететь на добычу.

То было в те рати и в те походы,

а такой рати не слыхано!

С раннего утра до вечера,

летят стрелы каленые,

гремят сабли о шлемы,

трещат копья булатные

среди земли Половецкой.

Чёрная земля под копытами костьми была засеяна

горем взошли они по Русской земле.

издалека рано пред зорями?

Игорь полки поворачивает,

ибо жаль ему милого брата Всеволода.

на третий день к полудню пали стяги Игоревы.

Тут два брата разлучились на берегу быстрой Каялы;

тут кровавого вина недостало;

тут пир докончили храбрые русичи:

сватов напоили, а сами полегли

Никнет трава от жалости,

а дерево с горем к земле приклонилось.

Уже ведь, братья, невеселое время настало,

уже пустыня войско прикрыла.

Встала обида в войсках Даждьбожа внука,

вступила девою на землю Трояню,

восплескала лебедиными крыльями

на синем море у Дона;

плескаясь, прогнала времена обилия.

Борьба князей против поганых прервалась,

ибо сказали брат брату:

«Это моё, и то моё же».

И стали князья про малое

«это великое» молвить

и сами на себя крамолу ковать.

А поганые со всех сторон приходили с победами

О, далеко залетел сокол, птиц избивая, – к морю!

А Игорева храброго полка не воскресить!

По нём кликнула Карна, и Желя

поскакала по Русской земле,

горе людям мыкая в пламенном роге.

Жёны русские восплакались, приговаривая:

«Уже нам своих милых лад

ни мыслию не смыслить,

ни думою не сдумать,

ни глазами не повидать,

а злата и сребра совсем не погладить».

И застонал, братья, Киев от горя,

а Чернигов от напастей.

Тоска разлилась по Русской земле;

печаль обильная потекла посреди земли Русской.

А князи сами на себя крамолу ковали,

с победами нарыскивая на Русскую землю,

сами брали дань по белке от двора.

Ибо те два храбрых Святославича,

уже коварство пробудили раздором,

а его усыпил было отец их —

Святослав грозный великий киевский —

прибил своими сильными полками

и булатными мечами,

наступил на землю Половецкую,

притоптал холмы и овраги,

взмутил реки и озёра,

иссушил потоки и болота.

А поганого Кобяка от Лукоморья,

из железных великих полков половецких,

и пал Кобяк в граде Киеве,

в гриднице Святославовой.

Тут немцы и венецианцы,

тут греки и моравы

поют славу Святославу,

потопившего богатство на дне Каялы —

просыпав русского золота.

Тут Игорь-князь пересел из седла золотого

Приуныли у городов забралы,

А Святослав смутный сон видел

«Этой ночью с вечера одевали меня, – говорит, —

на кровати тисовой;

черпали мне синее вино,

сыпали мне из пустых колчанов поганых иноземцев

крупный жемчуг на грудь

Уже доски без князька

в моём тереме златоверхом.

серые вороны граяли у Плесеньска,

в предгардье стоял лес Кияни,

и понеслись они, вороны, к синему морю».

И сказали бояре князю:

«Уже, князь, горе ум полонило;

это ведь два сокола слетели

с отчего престола золотого

добыть города Тмутороканя

или испить шлемом Дона.

Уже соколам крыльца подсекли

Темно было в третий день:

два солнца померкли,

оба багряные столпа погасли,

и с ними два молодых месяца —

и в море погрузились,

и великую смелость возбудили в хиновах.

На реке на Каяле тьма свет покрыла —

по Русской земле простёрлись половцы,

точно выводок гепардов.

Уже пал позор на славу;

уже бросился див на землю.

И вот готские красные девы

запели на берегу синего моря:

звеня русским золотом,

воспевают время Бусово,

лелеют месть за Шарукана.

А мы уже, дружина, остались без веселья!

Тогда великий Святослав

изронил золотое слово,

со слезами смешанное,

«О мои дети, Игорь и Всеволод!

Рано начали вы Половецкой земле

мечами обиду творить,

а себе славы искать.

Но без чести для себя вы одолели,

без чести для себя кровь поганую пролили.

Ваши храбрые сердца

из крепкого булата скованы

и в смелости закалены.

Это ли сотворили вы моей серебряной седине?

А я не вижу уже могущества

и обильного воинами

брата моего Ярослава,

с черниговскими боярами,

Те ведь без щитов, с засапожными ножами,

кликом полки побеждают,

звоня в прадедовскую славу.

Но сказали вы: „Помужествуем сами:

прошлую славу себе похитим,

а будущую сами поделим!“

А разве дивно, братья, старому помолодеть?

Когда сокол в линьке бывает,

высоко птиц взбивает:

не даст гнезда своего в обиду.

Но вот зло – князья мне не пособляют:

худо времена обернулись.

Вот у Римова кричат под саблями половецкими,

и Владимир – под ранами.

Горе и тоска сыну Глебову!»

Великий князь Всеволод!

Неужели и мыслию тебе не прилететь издалека

отчий златой стол поблюсти?

Ты ведь можешь Волгу вёслами расплескать,

а Дон шлемами вылить!

Если бы ты был здесь,

то была бы раба по ногате,

Ты ведь можешь посуху

удалыми сыновьями Глебовыми.

Ты, буйный Рюрик, и Давыд!

золочёными шлемами в крови плавали?

Не ваша ли храбрая дружина

раненные саблями калёными

Вступите же, господа, в золотые стремена

за обиду сего времени,

О, стонать Русской земле,

вспоминая первые времена

Того старого Владимира

нельзя было пригвоздить к горам киевским;

теперь же встали стяги Рюриковы,

а другие – Давыдовы,

но врозь у них полотнища развеваются.

На Дунае Ярославнин голос слышится,

кукушкою безвестною рано кукует:

«Полечу, – говорит, – кукушкою по Дунаю,

омочу шёлковый рукав в Каяле-реке,

утру князю кровавые его раны

на могучем его теле».

Ярославна рано плачет

в Путивле на забрале, приговаривая:

Зачем, господин, веешь ты навстречу?

Зачем мчишь хиновские стрелочки

на своих лёгких крыльицах

на воинов моего милого?

Разве мало тебе было под облаками веять,

лелея корабли на синем море?

Зачем, господин, моё веселье

по ковылю ты развеял?»

Ярославна рано плачет

в Путивле-городе на забрале,

Ты пробил каменные горы

сквозь землю Половецкую.

Ты лелеял на себе Святославовы насады

Прилелей же, господин, моего милого ко мне,

чтобы не слала я к нему слёз

Ярославна рано плачет

в Путивле на забрале, приговаривая:

«Светлое и трижды светлое солнце!

Всем ты тепло и прекрасно:

зачем, владыко, простёрло ты горячие свои лучи

на воинов моего лады?

В поле безводном жаждою им луки скрутило,

горем им колчаны заткнуло?»

Прыснуло море в полуночи,

идут смерчи тучами.

Игорю-князю Бог путь указывает

из земли Половецкой

к отчему золотому столу.

Погасли вечером зори.

Игорь мыслью поля мерит

от великого Дона до малого Донца.

Коня в полночь Овлур свистнул за рекою;

велит князю разуметь:

князю Игорю не быть в плену!

вежи половецкие задвигались.

А Игорь-князь поскакал

горностаем к тростнику

и белым гоголем на воду.

Вскочил на борзого коня

и соскочил с него серым волком.

И побежал к излучине Донца,

и полетел соколом под облаками,

избивая гусей и лебедей

Коли Игорь соколом полетел,

тогда Овлур волком побежал,

стряхивая собою студёную росу:

оба ведь надорвали своих борзых коней.

Немало тебе величия,

а Русской земле веселия».

Немало тебе величия,

лелеявшему князя на волнах,

стлавшему ему зелёную траву

на своих серебряных берегах,

одевавшему его теплыми туманами

под сенью зелёного дерева;

ты стерёг его гоголем на воде,

чернядями на ветрах».

Не такова-то, говорит он, река Стугна:

скудную струю имея,

поглотив чужие ручьи и потоки,

расширенная к устью,

юношу князя Ростислава заключила.

На тёмном берегу Днепра

плачет мать Ростислава

по юноше князе Ростиславе.

Уныли цветы от жалости,

и дерево с тоской к земле приклонилось.

То не сороки застрекотали —

по следу Игоря едут Гзак с Кончаком.

Тогда вороны не граяли,

сороки не стрекотали,

только полозы ползали.

Дятлы стуком путь кажут к реке,

да соловьи весёлыми песнями

Говорит Гзак Кончаку:

«Если сокол к гнезду летит,

своими золочёными стрелами».

Говорит Кончак Гзаку:

«Если сокол к гнезду летит,

то опутаем мы соколёнка

И сказал Гзак Кончаку:

«Если его опутаем красной девицей,

не будет у нас ни соколёнка,

и станут нас птицы бить

Сказали Боян и Ходына,

старого времени Ярослава,

«Тяжко голове без плеч,

беда телу без головы» —

так и Русской земле без Игоря.

Солнце светится на небе, —

а Игорь-князь в Русской земле;

девицы поют на Дунае, —

вьются голоса их через море до Киева.

Игорь идет по Боричеву

ко святой Богородице Пирогощей.

Сёла рады, грады веселы.

Певши песнь старым князьям,

потом и молодым петь:

«Слава Игорю Святославичу,

буй туру Всеволоду,

Здравы будьте, князья и дружина,

борясь за христиан

против нашествий поганых!

Князьям слава и дружине!

2. Что явилось главным для автора – повествование о походе Игоря или лирический отклик на него? Какое начало – эпическое или лирическое преобладает в «Слове…»? Определите и докажите, к какому литературному роду относится произведение.

2. Приведите примеры поэтических приёмов и образных средств, присущих устному народному творчеству (фольклорные эпитеты, метафоры, гиперболы, олицетворения, повторы).

3. Какую роль играют образы природы в «Слове о полку Игореве»? Почему солнце прикрывает тьмой воинов Игоря? Вспомните обращение Ярославны к солнцу. Связаны ли эти два эпизода? Приведите ещё примеры.

2. Какое значение имеет образ певца-поэта Бояна? Прочитав вступительные слова Д. С. Лихачёва, сделайте вывод, чем отличается авторское повествование от повествования Бояна.

3. Составьте план ответа на тему: «Образы князей в „Слове о полку Игореве“». (Каким рисует автор «Слова…» Игоря? Каково его отношение к другим князьям? К чему призывает всех русских князей автор «Слова о полку Игореве»?)

4. По определению литературоведа А. С. Орлова, героем «Слова о полку Игореве» является не какой-нибудь из князей, а вся Русская земля. Как вы понимаете эту мысль? Какая единая мысль и настроенность пронизывает всё произведение? Какую очень важную для своего времени идею выразил автор «Слова о полку Игореве»?