О чем реквием моцарта лакримоза

Что значил «Реквием» для творчества Моцарта?

Приблизительное время чтения: 4 мин.

Одна из важных юбилейных дат наступившего года – 260-летие со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. С личностью великого композитора и, в частности, с его последним произведением, «Реквиемом», связано немало легенд. О том, какое место «Реквием» занимал в творчестве композитора, что значил для него, где кроются истоки замысла и какие загадки еще остается раскрыть, мы решили поговорить с игуменом Петром (Мещериновым), настоятелем подворья Данилова монастыря в Подмосковье и автором курса аудиолекций об истории музыки.

— Давайте начнем с разговора о жанре реквиема вообще. Что он из себя представляет? Какова его история?

— Какова же история этого сочинения? Почему оно окутано такой таинственностью?

Моцарт. Посмертный портрет кисти Барбары Крафт (1819). Источник фото wikipedia.org

— Отчасти дело в том, что сам Моцарт воспринял этот заказ как некий знак. К нему пришел человек в черном, что произвело на композитора сильное впечатление. У Пушкина в пьесе «Моцарт и Сальери» этот посредник описан как предвестник чего-то злого:

Мне день и ночь покоя не дает

Мой черный человек. За мною всюду

Как тень он гонится. Вот и теперь

Мне кажется, он с нами сам-третей

Моцарт работал анонимно, не зная, для кого он пишет «Реквием». Только после смерти композитора удалось установить личность заказчика. Им оказался граф фон Вальзегг, посредником же выступал управляющий графа Лойтгеб.

Довольно распространена легенда, согласно которой граф собирался выдать «Реквием» за свое собственное сочинение. Однако правда вскоре раскрылась, поскольку не узнать музыку Моцарта было невозможно. «Реквием» получил широкое распространение и исполнялся на похоронах выдающихся людей.

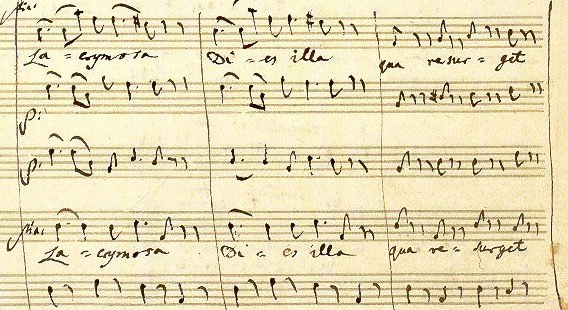

Еще одной причиной таинственности может быть и вопрос авторства. Моцарт не успел закончить произведение. Считается, что дописан «Реквием» был учеником композитора Зюсмайером. В своей работе он опирался на наброски и черновики Моцарта, но внес и свое собственное видение. До сих пор не выяснено, какова степень участия Зюсмайера в создании «Реквиема», какие части принадлежат всецело Моцарту, а какие были дописаны уже его учеником.

— А какое вообще место «Реквием» занимает в творческой эволюции Моцарта?

— Безусловно, тот факт, что это последнее произведение композитора создает вокруг него особый ореол, делает чем-то из ряда вон выходящим. Но, во-первых, как уже было сказано, «Реквием» не был закончен Моцартом, поэтому трудно составить о нем целостное впечатление. Во-вторых, хотя это выдающееся, величайшее музыкальное произведение, этот уровень владения музыкой был достигнут Моцартом еще несколько лет назад. Таким образом, нельзя сказать, что «Реквием» означал новый этап в творческом развитии.

— Не единственное, Моцарт вообще написал много церковной музыки. Большая часть церковного наследия композитора была написана в тот период, когда он состоял на службе архиепископа Иеронима Колоредо в Зальцбурге. Это мессы, литании, вечерни, оффертории, мотеты, кантаты, оратории. Прекрасны сонаты, исполняющиеся во время Причастия, которые были написаны Моцартом еще в юности. Мессу до-минор (Большая месса с-moll) (1783) можно назвать предтечей «Реквиема» и по приемам письма, и по подходу к церковной музыке в целом. Но она также не была закончена.

— Что мы можем сказать о вере Моцарта?

— Он был глубоко и живо верующим человеком. Отчасти это и привело его к вступлению в 1784 году в масонство. В нем Моцарт нашел ту общинность, которой ему не хватало в официальной католической церкви. Он часто исповедовался и причащался. Свидетельства этого можно найти в письмах композитора. Стоит отметить, что в то время масонство еще не было запрещено ни государством, ни Церковью и существовало скорее в форме интеллигентских кружков. Австрийское общество того времени (время правления императора Иосифа II) вообще можно назвать одним из самых здоровых. В стране не было революций, сильных потрясений, проводившиеся реформы были направлены на упорядочение жизни. Неудивительно, что в этой среде в один исторический период появились такие гении, как Моцарт, Гайдн, Бетховен. Религиозные же реформы Иосифа II вовсе не были антицерковными. Позиции католической церкви оставались очень сильны.

— Существуют ли реквиемы в православной культуре?

— В Православии нет реквиемов. В нашей культуре сформировались другие традиции. У нас сочиняют заупокойные литургии, среди которых тоже есть прекрасные музыкальные произведения. Например, «Заупокойная Литургия» Александра Андреевича Архангельского.

«Реквием». История самого таинственного произведения Моцарта

«Реквием» – одно из самых знаменитых и наиболее значимых произведений великого австрийского композитора. Авторство этого произведения многие считают спорным, что порождает большое количество гипотез и по сей день.

Доподлинно известно одно: Моцарт умер в 35 лет от неизвестного заболевания, так и не завершив «Реквием». По мере ухудшения своего самочувствия композитор все больше убеждался в том, что пишет заупокойную мессу для себя самого.

«Реквием»: месса, написанная на заказ

Вот уже более 220 лет история «Реквиема» будоражит сердца людей. Но не каждый знает, что это произведение писалось на заказ, и одним из требований заказчика было сохранение имени автора в тайне.

Это произошло в июле 1791 года, когда в дом Моцарта пришел человек, закутанный в черный плащ. Он заказал композитору создание заупокойной мессы, заплатив ему аванс (от 50 до 100 дукатов). После окончания работы Моцарт должен был получить столько же.

Написание произведения в условиях строжайшей анонимности было унизительным для великого композитора. Но плачевное материальное положение заставило Моцарта принять предложение.

Кто был таинственным заказчиком?

Человек в черном плаще был подручным графа Франца фон Вальзегга и действовал от его лица. Сам граф был известным любителем музыки и неплохо играл на виолончели и флейте. Он нередко устраивал в своем доме приемы, на которых исполнял различные произведения и ставил небольшие театральные постановки. Но больше всего ему хотелось добиться композиторского признания.

Поскольку сам Франц фон Вальзегг не обладал особыми музыкальными способностями, он посылал своего слугу в дома известных композиторов, анонимно заказывая у них различные произведения. После он переписывал партитуры своей рукой, выдавая за собственные сочинения.

Такая же судьба ожидала и очередной заказ графа: заупокойную мессу «Реквием», которую Вальзегг присвоил себе, указав на партитуре: «Реквием сочинения графа фон Вальзегга». Это произведение он хотел исполнить в память о своей супруге Анне фон Фламберг.

История написания и вопрос авторства

Работая на «Реквиемом», Моцарт параллельно сочинял и другие произведения. В результате этого работа постоянно прерывалась. В 1791 году была написана опера «Милосердие Тита», «Волшебная флейта» и кларнетовый концерт для Штадлера.

Закончив все срочные заказы, Вольфганг Амадей вернулся к написанию «Реквиема» с особым рвением. На время работы он даже отказался брать учеников. Однажды жена композитора была вынуждена забрать у него партитуру, поскольку чрезмерные перегрузки пагубно сказывались на его здоровье.

Композитор успел закончить лишь первый раздел произведения. По свидетельствам вдовы и друзей Моцарта, он продолжал работать над «Реквиемом» вплоть до самой смерти. С 20 ноября он не поднимался с постели, а потому писал мессу лежа.

5 декабря Моцарт скончался, так и не завершив работу. Его вдова Констанция боялась, что заказчик «Реквиема» не только откажется выплачивать гонорар за неоконченное произведение, но и потребует вернуть задаток. Поэтому она попросила дописать «Реквием» Йозефа Эйблера – известного композитора, талант которого был высоко оценен Вольфгангом Амадеем.

Он смог добавить несколько разделов оркестровки, но в итоге отказался от работы. Тогда партитура попала в руки к Францу Ксаверу Зюсмайеру (ученик Моцарта). Он закончил произведение, именно в таком виде оно и было передано заказчику.

Констанция долгое время настаивала на том, что «Реквием» был полностью написан Моцартом. Так считалось до 1838 года, когда были найдены все части оригинальной партитуры, написанной рукой Вольфганга Амадея. Несмотря на множество правок, внесенных в оригинал, даже после беглого его осмотра становилось понятно, какие именно части итогового произведения были написаны Моцартом. Спустя год Констанция публично призналась в том, что Зюсмайер принимал участие в написании «Реквиема».

Среди исследователей творчества Моцарта распространено мнение о том, что композитор лично консультировал Зюсмайера касательно завершения «Реквиема». Предчувствуя скорую кончину, Вольфганг Амадей хотел, чтобы работа была закончена человеком, которому он доверял. Однако дискуссии о степени участия Зюсмайера в создании «Реквиема» ведутся и по сей день.

Подписывайтесь на наш Дзен-канал. Еще больше интересных статей.

Музыкальным символом идеоанализа, отражающим дух и строй метода, является «Реквием» В. А. Моцарта, задуманный, или заказанный Моцарту, как заупокойная католическая месса, но получившийся, может быть, самым жизнеутверждающим произведением из всех известных.

Наверное, лучше всего представить всю гамму переживаний со стороны корректируемого, их этапность в процессе идеоанализа, подробно рассмотрев это произведение.

Итак, первые три части «Реквиема» дают образ, который вполне соотносится с тем, что происходит с корректируемым до обращения, до начала процесса коррекции, своего рода гуманитарный анамнез.

Начинается первая часть «Requiem aetenam» (покой вечный) с печальных аккордов, т. н. «шагов», вводящих состояние трагической тревожности, которое развивается и дальше…

Requiem aeternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion,

et tibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam:

ad te omnis caro veniet.

Requiem aeternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.

Покой вечный даруй им, Господи,

и свет вечный да воссияет им.

Тебе поется гимн, Боже, в Сионе,

возносятся молитвы в Иерусалиме.

Услышь мою молитву:

к тебе прибегает всякая плоть.

Покой вечный даруй им, Господи,

и свет неугасимый да воссияет им.

Никакого реального «покоя» тут нет. Есть тягостный напряженный плач о покое, срывающийся на истошное: «Exaudi. » (Услышь…), «Ad te. » (К тебе…).

Далее, во второй части, казалось бы, идет молитва – просьба о прощении «Kyrie eleison» (Господи помилуй), но не всё так просто…

От молитвы здесь только слова. Просьба о помиловании звучит требовательно, императивно, порой, даже грозно, а в конце торжественно, никакого действительного покаяния не несет. Такое отношение к Богу отражает всю систему проблемных отношений: точно так же человек, находящийся на пике деструктивности, относится и к себе, и к другим людям.

Не только слова повторяются, но и сама мелодия как бы ходит по одному и тому же кругу (фуга) – это образ проблемной цикличности, всегда присутствующей в разрушительной системе отношений («бес кружит», «круги ада»).

Dies irae, dies illa,

solvet saeclum in favilla,

teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus

quando judex est venturus,

cuncta stricte discussurus.

День гнева, тот день,

повергнет мир во прах,

так свидетельствуют Давид с Сивиллой.

О, как всё затрепещет

когда придет судья,

и будет всех судить.

Tuba mirum spargens sonum

per sepulcra regionum,

coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura.

Cum resurget creatura

Liber scriptus proferetur

in quo totum continetur

unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit

quidquid latet apparebit:

nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus,

quem patronum rogaturus,

cum vix justus sit securus?

Трубный глас, разносящийся

над смертью во всех землях,

созывает всех к трону.

Смерть оцепенеет и природа,

когда предстанет тварное,

чтобы держать ответ судье.

в котором предсказывалось все,

откуда мир будет судим.

Когда судья воссядет,

всё тайное станет явным,

ничто не останется без отмщения.

Чем оправдаться мне, несчастному,

к какому заступнику обращусь,

если только праведный будет избавлен от страха?

Итак, все мосты сожжены, дьявол отринут, на троне Судья – идея, которая живёт внутри человека. На первом этапе анализа для корректируемого проступают взаимосвязи, которых он ранее не видел, он отрывается от фиксации на материальном, и всё больше поражается значением идейного в своей и окружающей жизни. Эта перемена отношения к нематериальному выражена в следующей части «Реквиема»:

Rex tremendae majestatis

Rex tremendae majestatis,

qui salvandos salvas gratis;

salva me, fons pietatis.

Царь потрясающего величия

Царь потрясающего величия,

дающий спасение из милости,

спаси меня, источник милосердия.

Далее начинается мучительный этап анализа. Человек страдает, переоценивая своё прошлое и настоящее, видя, сколько зла он получал извне и сам его распространял, за что и поплатился. С одной стороны, идет процесс гармонизации, упорядочения, систематизации, а с другой – эта гармония его рушит, «рушит разрушительное» – его старую систему отношений. Он пытается что-то удержать, но сил всё меньше, «бочка» расползается, уже ничего не заткнуть. В этом проявляется закон – зло, разрушительность, когда лишается своего врага, а, по-существу, союзника – человека, борачивает свою разрушительность на себя и самоуничтожается. Эти состояния отражены в следующей части:

Recordare, Jesu pie,

quod sum causa tuae viae

ne me perdas illa die.

Quaerens me sedisti lassus;

redemisti crucem passus.

Tantus labor non sit cassus.

Juste Judex ultionis

donum fac remissionis

ante diem rationis.

Ingemisco tanquam reus:

culpa rubet vultus meus.

supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti

et latronem exaudisti,

mihi qouque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae,

sed tu bonus fac benigne,

ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta

et ab haedis me sequestra,

statuens in parte dextra.

Вспомни, Иисусе милосердный,

что для меня ты прошел свой путь,

чтобы не погиб я в этот день.

Меня, сидящего в унынии

Искупил крестным страданием.

Да не будет жертва бесплодной.

Праведный судья, воздающий отмщение,

даруй мне прощение

Я воздыхаю как подсудимый:

От вины пылает моё лицо.

Пощади молящего тебя, Боже.

ты и мне дал надежду.

Мои мольбы недостойны,

но ты, справедливый и всещедрый,

не дай мне вечно гореть в огне.

Среди агнцев дай мне место,

и от козлищ меня отдели,

Процесс нравственных страданий достигает своего апогея в хоре «Confutatis maledictis» (ниспровергнув злословящих). Это уже «Голгофа». Словно «осиновый кол» окончательно и бесповоротно втыкаются стрелы скрипичных пассажей в тело, пораженное недугом, бесноватой разрушительностью. В этот период коррекции обостряются не только нравственные, идейные переживания, но и медицинские симптомы, появляются те, которых и не было. Корректируемый жалуется на ухудшение состояния. В музыке это выражено прорывающимися слабыми и бессильными мольбами: «Voca me…». Возникает некий «спотыкающийся» образ, то из последних сил горделиво пытающийся шагать грозной поступью, то срывающегося на полное бессилие – «Voca me…»

flammis acribus addictis,

voca me cum benedictis.

Oro supplex el acclinis

cor contritum quasi cinis,

gere curam mei finis.

Приговоренных гореть в огне,

призови меня с благословенными.

с сердцем, разбивающимся в прах,

дай мне спасение после моей кончины.

Lacrimosa dies illa

Lacrimosa dies illa

qua resurget ex favilla

judicandus homo reus.

Huic ergo parce, Deus,

dona eis requiem. Amen.

в который восстанет из праха

осужденный грешный человек.

Так пощади его, Боже,

милосердный Господи Иисусе:

даруй ему покой. Аминь.

Долгий подчеркнутый «аминь», разленный на два слога, которым заканчивается «Лакримоза» – это как бы два росчерка, которые ставят окончательный крест на старой, закончившейся жизни. Эта точка разделяет «Реквием» на две радикально различные половины. То же самое происходит и во время идеокоррекции: закончилась негативное, страдальческое, начинается позитивный этап.

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,

libera animas omnium fidelium

de poenis inferni et de profundo lacu.

Libera eas de ore leonis,

ne absorbeat eas Tartarus,

ne cadant in obscurum.

Sed signifer sanctus Michael

repraesentet eas in lucem sanctam:

quam olim Abrahae promisisti

IV. Приношение даров:

Господи, Иисус Христос, Царь славы,

освободи души всех верных усопших

от мук ада, и глубины бездны.

Избавь их от пасти льва,

да не поглотит их преисподняя,

да не попадут они во тьму.

Но знаменосец святого воинства Михаил

представит их к свету святому:

как когда-то ты обещал Аврааму

Здесь отражается то состояние, когда старое уже умерло, ушло, а новое еще не сформировалось. Возникаект разительная бодрая свежесть «Sed signifer sanctus Michael. », нет уже места для трагедии, есть позитивная уверенность, жажда нового, некое нетерпение, которое заводит немного в старое, круговое: «quam olim Abrahae promisisti…», но это уже совсем не то, что мы слышали в «Kyrie», нет уже той мрачной требовательности, и обрываются эти «круги» красивыми кодами.

То же самое происходит и с корректируемым: откаты назад он сам же и обрывает, иногда даже посмеиваясь над собой…

Дальнейшая позитивное становление представлено в необычайно гармоничном хоре «Hostias». Там, где раньше был конфликт, сейчас – гармония. Вместо борьбы с плохим, вперед выступает присоединение к хорошему.

Hostias et preces tibi, Domine,

Tu suscipe pro animabus illis

quarum hodie memoriam facimus:

de morte transire ad vitam,

quam olim Abrahae promisisti

Жертвы и мольбы тебе, Господи,

Прими их ради душ тех,

Которых, поминая, приносим.

от смерти перейти к жизни,

как когда-то ты обещал Аврааму

И опять в конце прорывается круговое «quam olim Abrahae promisisti…», и опять так же красиво заканчивается.

Далее идет гимн Богу: «Sanctus» (святой). Человек подходит к святости – становится служителем идеи, отношения, добра, любви, счастья. То же самое отражает и следующая часть: «Benedictus», но уже спокойнее, без торжественности, первый восторг уходит.

Sanctus, sanctus, sanctus,

Domine Deus Sabaoth!

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

Господь Бог Саваоф!

Небо и земля полны славы твоея.

Benedictus qui venit

Hosanna in excelsis.

В следующей части «Agnus Dei» (Агнец Божий) проявляется новая суть обновленной личности: если раньше было актуально собственное страдание, то теперь появляется сострадание, понимание себя и других.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

dona eis requiem sempiternam.

Агнец Божий, взявший на себя грехи мира,

Агнец Божий, взявший на себя грехи мира,

даруй им всевечный покой.

Завершается произведение частью, повторяющей тот же лейтмотив, с которого начинался «Реквием». Жизнь всё та же, но в чем-то радикально изменилась, стало другим отношение, ушли из жизни безысходность, обреченность, впереди новое, незнакомое, пусть, может быть сложное, но позитивное, конструктивное.

Lux aeterna luceat eis, Domine,

cum sanctis tuis in aeternam,

Вечный свет даруй им, Господи,

с твоими Святыми навеки,

потому что ты милосердный

Requiem aeternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.

Покой вечный даруй им, Господи,

и свет неугасимый да воссияет им.

Справедливости ради, надо заметить, что из общей схемы параллелизма «Реквиема» и процесса идеокоррекции выбивается звучащее в конце «cum sanctis tuis…», которое повторяет звучащую во вступительной части цикличную «карусель» «Kyrie eleison». Это еще и не соответствует логике процесса, получается: от чего ушли – к тому и пришли. Возможно, такой казус связан с тем, что некоторые части «Реквиема» после смерти Моцарта дописывал его ученик Зюсмайр, который был весьма далек от гениальности учителя, и постичь чувством этот момент не смог. А может быть тут заложена более высшая философия – расправившись со своими прошлыми «кругами ада», человек подходит к разбирательсту с новыми, тонкими, не такими тяжелыми и удушающими как прежние. Раньше был «суп редкий», теперь проблема – «бусы редкие».

В отношении соответствия этапности идеоанализа «Реквиему», следует заметить, что оно не было результатом специальной подгонки, а выяснилось постфактум – уже после того, как метод был разработан и начал применяться на практике. Как оказалось, метод просто следует в канве общего закона, выведенного гением Моцарта, также описанного в Откровении Иоанна Богослова – Апокалипсисе, а впервые представленного в пути Иисуса Христа: Голгофа – Крест – Воскресение (подробнее об идеологической сути евангельского Воскресения тут).

Нельзя сказать, что возможность реконструкции личности по этому закону дает исключительно идеоанализ. Любой человек, если вступил в войну с деструктивностью-тенденциозностью (по-религиозному – греховностью), самостоятельно переживает все те же этапы, все те же состояния. Идеоанализ лишь делает этот процесс максимально быстрым и прагматичным, исключая лишние физические страдания, необратимые разрушения, фиксирует процесс реконструкции в идеосфере – там, где разрушения обратимы и выливаются в обновление – «Воскресение»…

Г. О’Нил «Последние часы жизни Моцарта»

Но даже если убрать все мифы и домыслы жёлтой литературы, окружающие Реквием, останется совершенно удивительная история этого сочинения, подтверждающая правило, что действительность всегда интереснее, чем любой вымысел.

Реквием как судьба

История Реквиема началась в тот день, когда у одного знатного венца и меломана графа фон Вальзегга умерла юная жена. Ей было всего двадцать лет, и безутешный вдовец заказал в её честь роскошное надгробие лучшим венским скульпторам и поминальную мессу, чтобы отмечать этой музыкой каждую годовщину её смерти. Его выбор пал на Моцарта.

Летом 1791 года посыльный от графа принёс композитору письмо с условиями этой сделки и аванс. Это было вполне обычное деловое письмо (оно долгое время хранилось у вдовы Моцарта Констанции, а потом куда-то исчезло) с условием приобретения всех прав на реквием и анонимности заказчика.

Моцарт в это время работал параллельно над несколькими сочинениями, к тому же больших заупокойных месс он никогда не писал. Однако отказываться он не стал: по причине больших долгов этот заказ не был для него лишним.

На тот момент он был ещё вполне здоров и энергичен, как всегда. Мистическая сторона этого заказа открылась для него позднее, через несколько месяцев, когда он внезапно заболел. Так сошлось, что в последние две недели своей жизни, когда ему становилось всё хуже и хуже, он остался один на один с заупокойной мессой.

Не надо быть мистиком и фаталистом (а Моцарт был склонен и к тому, и к другому), чтобы прочесть в таком совпадении особый знак судьбы.

Ещё один венский композитор Флориан Гассман (учитель и покровитель Сальери) очень долго болел, и тоже начал писать реквием себе самому. Он не успел его закончить.

Но в случае Моцарта это было какое-то случайное и удивительное совпадение всех обстоятельств. Реквием как будто провёл черту между его жизнью и смертью.

Распухший, обездвиженный, в «смертной» рубашке с разрезом на спине, он ещё держал в руках тетрадку с Реквиемом за одиннадцать часов до смерти. Моцарт знал, что умирает и, конечно, он не мог не думать о том, что пишет музыкальную эпитафию самому себе.

Зная всё это, невозможно слушать эту музыку так же, как любую другую.

Реквием как двойной подлог

Как известно, Моцарт оставил только наброски Реквиема. Человека, который из этих эскизов создал законченное, готовое к исполнению сочинение, звали Франц Зюсмайер.

Франц Зюсмайер был венским композитором, приятелем, переписчиком и учеником Моцарта, которому, по его словам, тот перед смертью дал указания относительно Реквиема.

Задачу дописать Реквием поставила перед ним вдова Моцарта Констанция.

Нужно было сделать из эскизов законченную рукопись, так, чтобы заказчик поверил в то, что она принадлежит самому Моцарту. Иначе он бы имел полное право аннулировать сделку со всеми финансовыми вытекающими, то есть ей пришлось бы возвращать заказчику аванс, который был давно истрачен. Поэтому Констанция после смерти мужа объявила всем о том, что Реквием практически написан, осталось только подправить некоторые детали технического свойства.

На самом деле речь шла не о «технических деталях». Зюсмайеру пришлось не только закончить наброски восьми частей (Моцарт написал почти полностью лишь две ), но и написать с нуля ещё три.

По просьбе вдовы Зюсмайер сделал свою работу в условиях полной конфиденциальности. Учитывая цель его работы, он, фактически, совершил подлог: имитировал стиль Моцарта, его почерк и даже подпись своего учителя на первой странице подделал.

Предприимчивость Констанции на грани закона имела свои оправдания: у неё на руках было двое маленьких детей и ни копейки денег. Поэтому, успешно выйдя из сложной ситуации с заказчиком Реквиема, она тут же стала нарушать свои обязательства снова и снова. Сделав себе копии нотного текста, она тайно продала одну королю Пруссии Фридриху Вильгельму II, а потом решила уступить за хорошее вознаграждение права на рукопись (которых у неё не было) сразу двум издательствам. Не говоря уже о том, что Реквием неоднократно исполнялся по её инициативе или с её ведома.

Когда обманутый граф Вальзегг узнал из газет, что готовится публикация Реквиема, он, наконец, заявил протест, и Констанции пришлось разбираться с ним в присутствиии юристов.

Силуэт графа фон Вальзегга.

Но поскольку обманутый тоже был обманщиком, Констанции удалось выйти из этого спора без существенных материальных потерь.

Интересно, что граф Вальзегг попал в очень неловкую ситуацию, когда Реквием стал исполняться в Вене под авторством Моцарта. Поскольку в то же самое время он дважды исполнял Реквием в узком кругу под своим именем. Получалось, что у Реквиема два автора.

Чтобы объяснить такой удивительный парадокс своим гостям, ему пришлось громоздить новую, совсем уж несусветную ложь: якобы, он написал этот рекивем сам, но потом решил показать его Моцарту в порядке консультации и отправил ему свою рукопись. Но тот внезапно умер. А поскольку почерк графа, якобы, как две капли воды похож на почерк великого композитора, все сочли, что этот рекивем написал Моцарт.

Интересно, поверил ли ему хоть один человек?

Как бы там ни было, конфликт между вдовой и заказчиком был урегулирован. Но впоследствии все шишки достались бедному Зюсмайеру.