О чем рассказывают письменные источники

2.2. Письменные исторические источники в историческом познании

2.2. Письменные исторические источники в историческом познании

Начнем рассуждение с аксиомы: мы – внутри культуры, которой свойственен определенный (но не единственно возможный) тип социальной памяти – казуальный по содержанию, письменный по механизму фиксации, и именно он может быть охарактеризован как исторический. Этот тип памяти идентифицируется именно по механизму хранения информации – письменности. Представить культуру с иным типом памяти (соответственно, «бесписьменным») нам непросто, поскольку, как пишет Ю. М. Лотман (1922–1993), «связь существования развитой цивилизации с существованием письменности представляется настолько естественной, что альтернативные возможности отвергаются априорно»[189].

Ю. М. Лотман обращается к феномену южноамериканских доинкских цивилизаций и выделяет в качестве основной (наиболее заметной с позиций европейской культуры) характеристики отсутствие письменности. Исследователь рассматривает письменность как механизм памяти, точнее как механизм коллективной памяти, и – для нас это принципиально важно – устанавливает подобие индивидуальной и коллективной памяти:

Подобно тому как индивидуальное сознание обладает своими механизмами памяти, коллективное сознание, обнаруживая потребность фиксировать нечто общее для всего коллектива, создает механизмы коллективной памяти.

Высокий уровень этих бесписьменных культур общепризнан, что заставляет Ю. М. Лотмана поставить вопрос: «…является ли письменность первой и, что самое главное, единственно возможной формой коллективной памяти?»

А ответ на этот вопрос, считает ученый, «следует искать, исходя из представления о том, что формы памяти производны от того, что считается подлежащим запоминанию, а это последнее зависит от структуры и ориентации данной цивилизации»[190].

Далее логика рассуждений Лотмана такова:

1. «Привычное нам отношение к памяти подразумевает, что запоминанию подлежат исключительные события, т. е. события единичные…»[191].

3. Поскольку для письменной культуры «характерно внимание к причинно-следственным связям и результативности действий», это влечет за собой «обостренное внимание к времени», следствием чего становится «возникновение представления об истории». Ю. М. Лотман пишет: «Можно сказать, что история – один из побочных результатов возникновения письменности».

Иными словами, только письменная культура, обусловленная определенным механизмом памяти, имеет историю.

Аналогичные умозаключения делает, например, Ю. А. Шичалин в поисках «временной границы европейского разума»[192].

1. Весьма традиционно Ю. А. Шичалин связывает возможности исторического познания с наличием исторических свидетельств: «Наше знание прошлого неизбежно ограничено тем обстоятельством, что мы можем составлять о нем какое-то представление только в том случае, если это прошлое так или иначе засвидетельствовано».

2. Далее исследователь выделяет среди разнообразных исторических свидетельств письменные источники: «Наиболее драгоценные свидетельства преимущественной деятельности европейского разума всегда связаны с обращением к письменной фиксации [выделено мной. – М. Р.] результатов этой деятельности».

3. Ю. А. Шичалин формулирует гипотезу: вслед «за изобретением греками алфавита» Гомер с его помощью создает свои поэмы. При этом автор особо подчеркивает, что разделяет ту (не самую распространенную) точку зрения, что гомеровские поэмы не просто записаны, но создавались как письменные памятники. Значение же гомеровских поэм в том, что «Гомер впервые осознает необходимость прошлого для сознательной ориентации в настоящем».

Мы можем заметить, что Ю. А. Шичалин выстраивает схему, аналогичную схеме Лотмана, но только со второго уровня – уровня свидетельств. Построение Ю. М. Лотмана имеет то преимущество, что он рассматривает определенный тип памяти как механизм отбора свидетельств, значимых как для индивидуума, так и для социума.

В отличие от письменной культуры, бесписьменная, по Ю. М. Лотману, обладает иным типом памяти, для которого характерно «стремление сохранить сведения о порядке, а не о его нарушениях, о законах, а не об эксцессах». Культура с таким типом памяти – это система, «ориентированная не на умножение числа текстов, а на повторное воспроизведение текстов, раз навсегда данных». А это, в свою очередь, требует иного устройства коллективной памяти, средством фиксации для которой служит обычай и ритуал[193].

Объясняя причины различий механизмов памяти в бесписьменной и письменной культурах, Ю. М. Лотман пишет:

Для того чтобы письменность сделалась необходимой, требуются нестабильность исторических условий, динамизм и непредсказуемость обстоятельств и потребность в разнообразных семиотических переводах, возникающая при частных и длительных контактах с иноэтнической средой[194].

При этом он обращает внимание на географическую локализацию бесписьменных (плоскогорья Перу, долины и междугорье Анд и узкая полоса перуанского побережья) и письменных (пространство между Балканами и Северной Африкой, Ближний и Средний Восток, побережье Черного и Средиземного морей) культур.

С описанной источниковедческой ситуацией «бесписьменной культуры» мы сталкиваемся, например, при попытках изучения истории крестьянства.

Признанный специалист по истории европейского средневековья А. Я. Гуревич (1924–2006), исследуя «культуру безмолвствующего большинства», обращает внимание на такие источники, как «жития святых,“примеры”, описания странствий души по загробному миру, проповеди, памятники вульгарного богословия,“покаянные книги” – пособия для исповедников, т. е. жанры средневековой словесности, адресованные широкой массе населения [выделено мной. – М. Р.]»[195]. Одним словом, это источники, возникшие в рамках «высокой» культуры.

К аналогичному кругу источников привлекает внимание и выдающийся французский медиевист Жак Ле Гофф (1924–2014):

…авторитеты управляли духовной жизнью. Средневековая этика преподавалась и проповедовалась при помощи стереотипных историй, иллюстрировавших урок и неустанно повторявшихся моралистами и проповедниками. Эти сборники примеров (exempla) и составляют однообразный ряд средневековой нравоучительной литературы[196].

Жак Ле Гофф обращает внимание на механизм воздействия средневековой нравоучительной литературы:

…когда сто раз обнаруживаешь их [назидательные истории. – М. Р.] в разных местах, то становится ясной эта практика постоянного повторения [здесь и далее выделено мной. – М. Р.], которая переводит в интеллектуальную сферу и духовную жизнь стремление остановить время, становится ясной сила инерции, как бы поглощавшая большую часть ментальной энергии средневековых людей[197].

А. Я. Гуревич и сам признает опосредованное отражение в перечисленных им источниках «культуры безмолвствующего большинства»:

Эти произведения, по большей части дидактического характера, служили в руках духовенства средством воздействия на религиозное и нравственное поведение паствы. Но для достижения своих целей сочинитель неизбежно должен был вступить в диалог с аудиторией и средневековые авторы не могли не испытать со стороны публики, на которую были ориентированы их произведения, определенного давления, – здесь создавалась своего рода «обратная связь»[198].

Но, независимо от характера и степени адекватности этой «обратной связи», исследователь опирается на источники, порожденные не «безмолвствующим большинством». Кстати, «безмолвствующее большинство» А. Я. Гуревича – все же не безмолвствующее, а скорее бесписьменное.

С этой точки зрения любопытно размышление А. Я. Гуревича о соотношении устной и письменной культуры в Средние века:

Деление общества на невежественных illitterati, idiotae и грамотных, образованных людей отражало специфическую культурную ситуацию: книжная, письменная культура [здесь и далее выделено мной. – М. Р.] существовала в виде своего рода островков в море систем устной коммуникации и трансляции культурных ценностей[199].

Другой пример – исследование Е. Н. Швейковской о поморских крестьянах XVII в. Автор использует разные источники: писцовые книги, приходно-расходные книги Устюжской четверти, приходные и расходные книги всеуездных миров. Но основу исследования составили поземельные акты – купчие, меновые, закладные и др., оформлявшие сделки крестьян[200]. Таким образом, львиная доля источников этого исследования возникла отнюдь не в крестьянской среде: как правило, это материалы делопроизводства различных учреждений, а те актовые источники, которые фиксируют сделки между крестьянами, имеют смысл также только в контексте юридической практики, существующей в государственных рамках. Обратим внимание и на название книги Е. Н. Швейковской: «Государство и крестьяне…».

«Миру русской деревни» посвящено исследование М. М. Громыко, которая во введении к работе весьма патетически оспаривает утверждение о бедности источниковой базы по истории крестьянства:

…сохранилось множество описаний современников, подробнейших ответов на программы различных научных обществ, решений общинных сходок, прошений, писем и других документов, по которым можно очень подробно представить жизнь старой деревни[201].

В своей исследовательской увлеченности автор не замечает главное свойство значительной доли привлекаемых источников – это материалы этнографических исследований.

Типология исследовательских ситуаций при изучении так называемой «низовой», народной, крестьянской культуры с точки зрения письменной источниковой базы может быть представлена следующим образом:

• в Средние века народная культура выступает как объект «духовного» воздействия со стороны «высокой» культуры;

• в Новое время крестьянство выступает как объект государственного интереса и как контрагент в рамках юридической культуры;

• при переходе от Нового времени к Новейшему народная культура становится объектом научного интереса.

И именно эти факторы преимущественно влияют на формирование источниковой базы исследования культуры «безмолвствующего большинства».

Таким образом, письменные исторические источники имеют особое значение для исторической науки, поскольку ее предмет – в широком понимании – это исторический тип культуры, казуальный по содержанию и, соответственно, письменный по механизму фиксации[202].

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

II. Письменные источники

II. Письменные источники 1. Греческие и латинские Agathias, Historiac, ed. Dindorf, HGM, II.Amianus Marcellinus, Res Gestae, J. C. Roife, ed. and trans., 3 vols. «Locb Classical Library» (Harvard University Press).Annales Bertiniani, см. Prodentius«Anonymi Belae regis notarii de Gestis Hungaronim Liber», Renim Hungaricarum Monumenta Arpadiana», ed. S. Endlicher (St. Gallen, 1849; перепечатка: Leipzig, 1931).Anscarius, см.

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ Все памятники письменности являются важнейшими историческими источниками, которые позволяют восстановить ход конкретных событий, узнать, что волновало людей, к чему они стремились, как строились отношения в государстве на общественном и личном

Письменные источники

Письменные источники На территории Финикии и Сирии обнаружено сравнительно мало надписей, что, возможно, объясняется тем, что во время непрерывных войн древние книгохранилища и архивы безжалостно уничтожались. Среди найденных надписей большой интерес представляют

Письменные источники

Письменные источники Аврелий Виктор. О цезарях / Пер. В. С. Соколова // Римские историки IV века. М., 1997.Аппиан. Римские войны / Пер. С. А. Жебелева и др. СПб., 1994.Арриан. Поход Александра / Пер. М. Е. Сергеенко. СПб., 1993.Вегеций Ренат, Флавий. Краткое изложение военного дела / Пер. С. П.

Письменные источники

Письменные источники Apoll. Sid. — Аполлинарий Сидоний. Письма / Пер. Н. Н. Трухиной // История Древнего Рима. Тексты и документы. Ч. 1. М., 2004.Арр. Bell.Civ. — Аппиан. Гражданские войны/ Пер. С. А. Жебелева // Аппиан. Римские войны. СПб., 1994.Арр. Iber. — Аппиан. Иберские войны / Пер. С. П.

Эламитские и вавилонские письменные источники

Эламитские и вавилонские письменные источники Завоевав Элам и Вавилонию, Кир установил связь с гораздо более древней и сложной цивилизацией. Эти страны показали свою древность давним использованием письменных документов. В течение двадцати пяти веков в Вавилонии была

Письменные источники древнейшей истории славян

Письменные источники древнейшей истории славян Ещё в 1993 году определен обязательный минимум вузовского Государственного образовательного стандарта по всем гуманитарным дисциплинам, включая и историю. На прочной основе школьных курсов студент первоначально должен

Глава 3. ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ О СЛАВЯНСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ РУСОВ

Глава 3. ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ О СЛАВЯНСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ РУСОВ На славянское происхождение руси указывают достаточно многочисленные источники, которые не связаны между собой. Уже создатель ПВЛ четко заявил: «а Словеньскыи языкъ и Роускыи одно ее». Понятно, что

Письменные источники, подтверждающие существование предыдущих цивилизаций

Письменные источники, подтверждающие существование предыдущих цивилизаций К ним прежде всего относятся индийские эпосы «Веды», «Рамаяна», «Махабхарата», славянские источники, сочинения Платона «Тимей» и «Критий», священное писание индейцев киче народности майя

Глава 5. Письменные источники

Глава 5. Письменные источники § 1. РукописиКраткие сведения о письменности. Письмо — средство закрепления речевой информации при помощи изображений или начертательных знаков. Введение письма позволило хранить и накапливать коллективную память человечества. Язык

Какими бывают письменные источники

· Что такое письменные источники, как они изменялись со временем?

Среди разнообразных исторических памятников важнейшее место занимают письменные источники. Ведь только с возникновением письменности люди смогли подробно записывать все происходившие события, свои размышления, чувства и впечатления.

Письменные источники историки называют документами (в переводе с латинского «свидетельство»). Летописи, воспоминания, письма, дневники, законы, договора, периодическая пресса (газеты, журналы) – все эти документы являются бесценным источником для исследования прошлого.

Ø

Письменные источники –это тексты,записанные на бумаге илидругих материалах.

В древности письменности не было. Первобытные охотники вначале просто рисовали то, о чем желали сказать. По этим рисункам другие люди разгадывали содержание.

Письменность возникла на Земле около 5 тысяч лет назад. Первым материалом, на котором люди стали высекать изображения, был камень. Древнеегипетские мастера выбивали на каменных обелисках заточенными зубилами не только рисунки, но и иероглифы – письменные знаки, обозначающие, как отдельные звуки и слоги, так и целые слова.

Постепенно начали использовать и другие материалы для письма. Писали на коже, бамбуковых дощечках, черепашьих панцирях, даже на глиняных табличках.

Шумерская письменность – клинопись Древнекитайские гадальные кости

Одним из наиболее распространенных материалов был папирус, сделанный из стебля тростника. Длинные исписанные листы папируса скручивали и укладывали в круглые коробки-пеналы.

Позже, для самых важных документов стали применять пергамент – специально обработанную кожу телят или овец. Пергамент был очень дорогим, ведь на одну книгу требовались шкуры целого стада животных. Поэтому книги писали лишь в единственном экземпляре.

В Древней Руси писали бересте – верхнем слое коры березы. Такие памятники письменности называют берестяными грамотами.

Все исторические источники, написанные от руки, а также напечатанные на пишущей машинке или компьютере, называют рукописями. Только после изобретения дешевой бумаги, письменных источников становится значительно больше.

Ø Это интересно

Бумага была изобретена в Китае около 2000 лет тому назад.

Позже придумали специальные приспособления для печатания текста, чтобы не писать книги вручную. В 1445 г. немец Иоганн Гутенберг изобрел

книгопечатание –изготовление книг механическим способом,благодарякоторому их количество резко возросло.

Вместо символов и знаков большинство народов перешли на буквенные алфавиты, благодаря которым обучаться грамоте стало легче. Ведь в алфавитах всего лишь от 20 до 40 букв. Там, где пользовались буквами, стало гораздо больше грамотных людей.

Постепенно возникла даже специальная историческая наука, занимающаяся изучением письменности и истории письма – палеография.

· Подумайте, почему до наших дней дошло немного письменных источников, повествующих о далеком прошлом?

Одна из главных особенностей истории как науки заключается в том, что исследователь, то есть историк, изучает события, явления, которые канули в Лету, когда-то ушедшие в несуществующую реальность. Отсюда следует, что историк, в отличие от физика или химика, не имеет возможности наблюдать и записывать изучаемый объект.

Таким образом, источник, который содержит какую-либо полезную информацию для изучения, сегодня зовется памятником исторической реальности либо историческим предметом, а также реликтом истории культуры или событий прошлого.

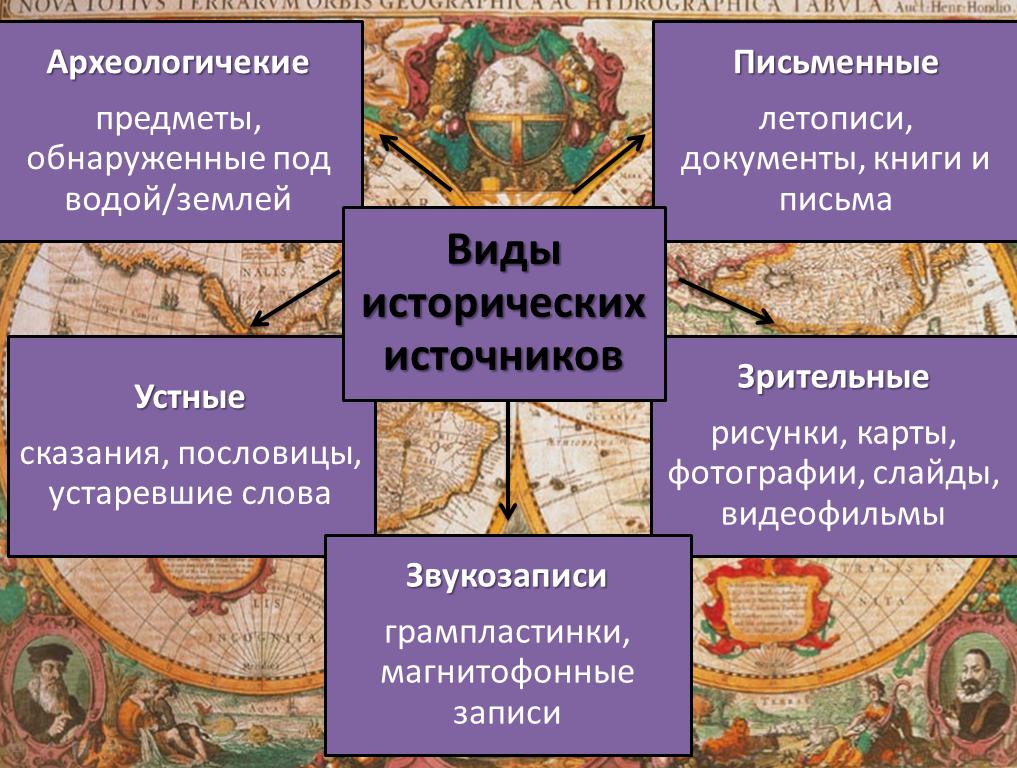

Введение

В нашей статье мы вам расскажем о видах исторических источников. Осуществление грамотного исследования без реликтов невозможно. Дело в том, что если отсутствует исторический источник, это значит, что нет и истории как науки. Это истина, которая не требует доказательств в традиционной историографии. События ушедших лет доходят до человечества в двух видах исторических источников, о которых дальше мы продолжим разговор.

Яркие примеры

Расположение древних населенных пунктов в окрестностях гор и рек, которые протекали несколько веков тому назад, определяли жизнь народов, расселившихся здесь когда-то. Их язык и песни, пословицы и предания, законы, летописи, предметы быта, украшения, книги, а также хроники — все это можно назвать исходным материалом. Именно по этим предметам историк и познает прошлое.

Теоретический аспект изучения вопроса видов исторических источников

Теоретической основой для нашей статьи послужили учебная литература, фундаментальные труды виднейших историков-источниковедов, а также различные статьи исторических, периодических изданий. Следует отметить, что вопросами и классификацией исторических памятников интересовались не только отечественные, но и зарубежные ученые. Во Франции основателями источниковедческой науки являются Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос. Их серьезным трудом является книга под названием «Введение в изучение истории». Именно в этой работе ученые и дали первую характеристику типам и видам исторических источников.

Отечественные исследования

В России в начале ХХ века среди историков был признан А.С. Лаппо-Данилевский. Он последовательно и точно разработал типологическую классификацию памятников. В основу его классификации лег принцип степени близости реликта к отраженному в нем явлению.

Огромное признание заслужили схемы видов исторических источников Л.Н. Пушкарева, которые научный свет увидел в 1975 году. Однако спустя 6 лет, а именно в 1981 году, их улучшил И.Д. Ковальченко.

Определение термина

Итак, когда ученый составляет представление о каком-либо историческом факте, то он исследует исторический источник. Что же это такое? Исторические источники – это все те объекты, которые отражают исторический процесс и дают возможность исследовать прошлое человека, то есть все то, что создано им, а также итоги его взаимодействия с окружающим миром. Ниже вы видите схему «Виды исторических источников».

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Письменные источники

Данный вид принято отмечать как самый многочисленный. Историки подразделяют его еще на несколько подвидов:

1) законодательные источники включают в себя реликты древнерусского и светского права, своды законов и т. д.;

2) актовый материал;

3) литература и публицистика;

4) делопроизводственные документы;

5) статистические документы;

6) материалы личного происхождения: дневники или переписка;

7) периодическая печать.

К особенностям анализа письменных видов исторических источников относится определение точной даты, а также места их составления. Источниковед пытается определить автора, а также подлинность исторического материала. Кроме того, целью его исследования является определение мотива, для чего был составлен документ. Ученый сравнивает и сопоставляет источник с другими документами, чтобы выявить целостность, которая не противоречит картинам прошлого.

Так, мы с вами рассмотрели письменные типы и виды исторических источников.

Материальные источники

Ко второму типу следует относить вещественные реликты — это архитектурные ансамбли, руины жилищных комплексов, остатки ремесленного производства, украшения, произведения искусства, а также боевые приспособления. На сегодняшний день огромная часть вещественных памятников спрятана под землей или толщей воды. Ежедневно из недр земли специалисты путем раскопок извлекают материальные свидетельства Древнего мира и Средневековья. Ценность археологических работ первостепенна только тогда, когда происходит реконструкция древнейших эпох и этносов, которые не имели письменности.

Таким образом, особенность работы археолога заключается в том, что исследователь часто обращается к применению вспомогательных дисциплин истории, естествознания и точных наук.

Виды вещественных исторических источников преподносят человеку основной пласт информации о явлениях и событиях, которые произошли до момента появления письма, так как они дополняют первую группу источников, но, к сожалению, они не вправе дать археологу полное описание исторического события.

Когда археолог находит материальный реликт, ему предстоит установить возраст находки путем анализа, определить материал, из которого ее изготовили, а также необходимо смоделировать историческую ситуацию, когда использовали данный артефакт.

А мы с вами продолжаем рассматривать виды исторических источников с примерами и переходим к третьей группе – этнографическим источникам.

Этнографические источники

Третий тип материалов представлен памятниками о народах, которые содержат сведения о них, а именно название, ареал расселения, специфику культурной жизни, особенности религиозных верований, обряды и обычаи. Источниковеды отмечают, что невозможно разделить источники по социально-экономическому принципу, так как такая классификация совершенно не соотносится с термином исторического источника, не признают они и разделение источников на «остатки» и «традиции».

Среди этнографических источников самыми ценными считаются древние письменные документы, такие как папирусы, летописи, клинописи и другие подобные реликты. Их ценность заключается в том, что в них имеется комплексная и разнохарактерная этнографическая характеристика. В группу ценных этнографических материалов относят даже изобразительные памятники – это рисунки и орнаменты, а также скульптуры. К примеру, народные узоры были придуманы для того, чтобы отразить сюжеты древней мифологии или сущность религиозных верований, а также они передавали символы языческих культов.

Отдельно этнографические источники изучает такая смежная наука, как этнография. Ученые, исследуя определенную сторону жизни рода или клана, активно привлекают информацию, полученную с помощью других наук. К примеру, фольклор, археология, история, география, религиоведение, психология. Особенно активно взаимодействуют между собой археология и этнография.

Примерами этнографических источников считаются национальная одежда, ритуалы, похоронные обряды, свадебные церемонии и другие. В первую очередь этнографы изучают духовную культуру, этническую специфику. Но на этом основные виды исторических источников не заканчиваются, переходим к следующей группе.

Фольклорные источники

Для тех, кто забыл, что такое фольклор, напоминаем, это устное народное творчество. Именно легенды, эпос, былины, предания и сказки являются примерами таких источников. Эти данные приобретают особую ценность, когда историки реконструируют древнейшие исторические эпохи. Особенно активно фольклористика развивалась в советские годы. Именно в этот период источники, повествовавшие о народном творчестве Древней Руси, активно изучались академиком Рыбаковым. Он настойчиво придерживался той мысли, что древнерусские былины передают суть далеких событий. В истории термин «устная история» возник в семидесятые годы ХХ века. Этот термин ввел исследователь Е.М. Жуков.

Таким образом, мы с вами переходим от древнего вида источников к более современным.

Фото и видеодокументы

Это последний основной вид исторических источников. Считается самым современным. Как вы догадались, к нему относятся фотографии с изображением исторических персон и событий, кинохроники, документальные фильмы, а также художественные ленты, которые считаются частью духовной и массовой культуры.

Можно ли доверять всем видам источников?

Это вполне адекватный вопрос. Сейчас мы вам дадим ответ на него. Во время работы с историческим артефактом ученый ставит перед собой несколько задач. Во-первых, он должен установить время появления источника. Во-вторых, определить его подлинность. И, в-третьих, убедиться, что реликт достоверен. Но стоит отметить, что не всем материалам можно доверять. Вы спросите: «Почему?» Все дело в том, что древние и средневековые писатели распространяли информацию о том, чего не могли видеть сами, а также передавали недостоверные данные. Никто из них не хотел вводить в заблуждение будущее поколения. Древние писатели старались как можно точнее и качественнее описать эти события, но не всегда это удавалось сделать. К сожалению, ошибиться может и ученый. Ведь если он неверно переведет фразу, то невольно исказит смысл документа. Неверная расшифровка приводит к ошибочному установлению даты.

Итоги

Для того чтобы прочитанная информация лучше усвоилась, представляем вашему вниманию таблицу «Виды исторических источников».

Документы, летописи, письма, мемуары, дневниковые записи.

Предметы быта, украшения, ремесленные изделия, военные сооружения, архитектурные воплощения.

Обряды, традиции, костюмы, кухня.

Легенды, былины, эпос, песни, сказки, пословицы, поговорки.

Фото и видеодокументы

Фотографии, снимки, киноленты, хроники.

Запомните!

Итак, чтобы не совершать ошибок, историк или археолог должен руководствоваться несколькими правилами. Во-первых, нельзя исследовать историю по художественным или мультипликационным произведениям. Во-вторых, необходимо критично и вдумчиво читать описания исторических событий как в литературных произведениях, так и на полотнах художников, несмотря на то что творец является современником событий. В третьих, не все реконструкции давно минувших событий считаются достоверными. В-четвертых, не всегда нужно верить тому, что пишут в газетах или популярных журналах. В-пятых, историк не имеет права составлять представление об историческом факте всего лишь по одному источнику.

Таким образом, мы с вами рассмотрели виды исторических источников, схемы. Подобрали для вас самые яркие примеры, рассказали о самых выдающихся источниковедах и их трудах.