О чем рассказывает мировая литература

Всемирная (мировая) литература

Всемирная (мировая) литература это литературный процесс в масштабе всемирной истории. Истоки постановки проблемы восходят к трактату Данте «О монархии» (1312-13), предполагающей существование глобального культурного процесса; первые попытки осмысления — к концу 17 века (спор «древних» и «новых» во Франции); термин принадлежит И.В.Гёте (первые упоминания — в разговоре с И.П.Эккерманом, запись от 31 января 1827): «Сейчас мы вступаем в эпоху мировой литературы, и каждый должен теперь содействовать тому, чтобы ускорить появление этой эпохи». Немецкий исследователь Ф.Штрих составил подборку из 20 высказываний Гёте на данную тему в последние годы жизни (Strich). В значительной мере концепция Гёте, предполагающая самоценность каждой из составных (т.е. национальных) частей мирового литературного процесса, была подготовлена концепцией его учителя И.Г.Гердера, утверждавшего равноценность различных исторических эпох культуры и литературы («Идеи к философии истории человечества», 1784-91). Для Гердера искусство всегда было звеном в цепи общеисторического процесса, а к идее мировой литературы он шел через утверждение национальной самобытности и национального достоинства. Понятие всемирная литература было обогащено эпохой романтизма и закрепилось в 20 веке, когда расширились межнациональные литературные контакты и когда наличие фактов взаимовлияния и типологических соответствий в мировом культурном процессе стало очевидным. Существенную роль в формировании исторической оценки в отношении к произведениям искусства сыграл труд Дж.Вико «Основания новой науки об общей природе наций, благодаря которым обнаруживаются также новые основания естественного права народов» (1725). Реконструировав на основе мифов ранние стадии развития человечества, Вико моделировал процесс формирования языка и социального сознания в первобытном обществе. Концепция феноменологии человеческого опыта, выступающая против «тщеславия» отдельных наций, была поддержана также трудами по всемирной истории Вольтера, экономикосоциальными штудиями А.Р.Ж.Тюрго, Ж.А.Кондорсе, который в книге «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1793-94) утверждал, что «прогресс разума» неизбежно приведет к «вечной истине, вечной справедливости, равенству», вытекающему «из самой природы» человека — и, следовательно, утверждающему равенство разных наций и культур.

Ф.Шиллер выдвинул понятие «мировой истории» как «всеобщей», «универсальной», Гегель — понятие «мировой души» и «мирового духа». Симптоматично при этом, что, на много столетий опережая время, Шиллер уже свой 18 век рассматривал как канун слияния отдельный наций в единое человеческое сообщество («Что такое мировая история и для какой цели ее изучают», 1789), а себя, как и одного из своих героев — маркиза Позу («Дон Карлос», 1783-87), любил называть «гражданином мира». В понятии «универсальности» ранних немецких романтиков (В.Г.Ваккенродер. Фантазии об искусстве, 1799) также в общей форме выражена идея мировой культуры. После участившихся в 18 веке изданий курсов национальных литератур (английской, немецкой, французской, итальянской) начинают создаваться и курсы литератур европейских, рассматривающие литературные явления разных стран как единый поток. Ф.Шлегель в 1802-04 прочел лекции об истории европейской литературы; он же утверждал, что одна литература неизменно ведет к другой, ибо литературы не только последовательно, но и рядом друг с другом образуют одно великое, тесно связанное целое. В произведениях Новалиса и Л.Тика переплетаются мотивы восточных и западных литератур. Идея универсальности, овладевшая умами просветителей и под держанная романтиками, породила и представление о «литературной республике», «республике писателей», гражданами которой являются «все поэты без национальных различий» (Дж.Берше. О «Диком охотнике» и «Леноре» Г.А.Бюргера, 1816); примеры универсальности духа стали находить и у писателей прошлого — в первую очередь у У.Шекспира.

Аккумулирующая опыт Просвещения и раннего романтизма гётевская концепция всемирной литератры была связана, однако, с наступлением того времени, когда на смену одностороннему влиянию одной литературы на другую придет взаимовлияние литератур. В этой связи особое внимание уделялось посреднической роли переводчиков. В частности, об этом писал немецкий поэт и публицист 19 века Георг Гервег («Об ассоциациях писателей», 1840). Гётевскую концепцию всемирной литературы называл «пророческой» и главный теоретик «Молодой Германии» Л.Винбарг, включивший в свой сборник «К новейшей литературе» (1835) статью «Гёте и мировая литература». В то же время идея «открытости», взаимовлияния и потенциального равенства литератур находила в середине 19 века активных противников. Э.М.Арндт в статье «Не совращайте нас, или “Мировая литература”» (1842) выступал против переводов на «целомудренный» немецкий язык самых отвратительных литературных отбросов» из Парижа и Лондона, уверяя, что чем больше появляется в Германии книг со всего мира, тем скуднее и безжизненнее становится отечественная словесность.

К началу 20 века выкристаллизовались три основные трактовки понятия всемирной литературы:

Существуют еще два варианта интерпретации понятия: всемирной литературы как литература регионов общего языка (эллинский Восток, латинский Запад) и всемирная литература как общность национально-типических проявлений — вне зависимости от влияний и культурных обменов, что наиболее близко современному пониманию термина. В частности, на фоне многочисленных мировых энциклопедий, словарей и лексиконов мировой литературы, включающих имена, понятия и явления всех литератур мира — на уровне самых значительных ее образцов, в 1983-89 в СССР была создана академическая «История всемирной литературы» в 8 томах, рассматривающая литературный процесс в его синхронической и диахронической целокупности на всех уровнях качества, включая Восток и Запад, Америку и Европу, древность и Новое Время, и выявляющая при этом общие закономерности развития литератур различных народов и регионов земного шара. В 1919 М.Горький, выдвигая свой проект издания «Библиотеки всемирной литературы», писал, что «всемирной, единой литературы нет, потому что нет еще языка, единого для всех», но что литературное творчество всех писателей «насыщено единством общечеловеческих чувств, мыслей, идей… единством надежд на возможность лучших форм бытия» (Горький М. Несобранные литературно-критические статьи). Введенное Горьким в отечественную культуру понятие «всемирная литература» вместо понятия «мировая литература» (предполагающего механическую совокупность литератур мира, вне представления об их типологической общности и участия каждой, даже самой малой из них, в созидании единой мировой культуры) оказалось наиболее соответствующим современному уровню культурологического сознания. В отечественном литературоведении среди обращавшихся к разработке проблемы всемирной литературы следует отметить Н.П.Верховского—первого в России исследователя темы «мировая литература», В.М.Жирмунского, М.П.Алексеева, Г.М.Фридлендера, Н.И.Конрада, С.В.Тураева, а также исследователей, усилия которых направлены на определение системного единства литератур мира, связи всемирной литературы со всемирной историей, выявление типологических отношений между литературами разных народов (определение их сходства, близости, родства, общности и единства), что в итоге приводит к выводу о всеобщей взаимосвязанности литературных явлений, «генетического» родства жанровых структур, архетипов, образов и стилистических исканий.

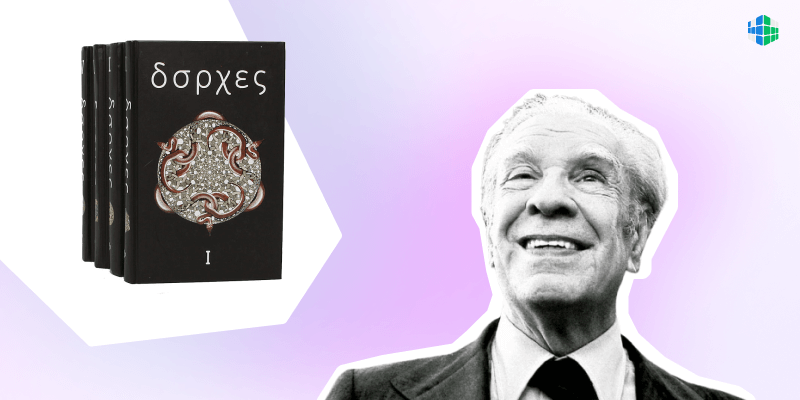

4 сюжета Хорхе Борхеса, или Вся мировая литература в четырех историях

Угадайте, что общего между триллером кинорежиссера Стивена Спилберга «Челюсти» и древнеанглийским эпосом «Беовульф»? Что связывает культовый роман «Джейн Эйр», легенду об аргонавтах и сказку «Гадкий утенок»?

Если вы видите очередную рецензию на книгу, которая обещает феноменальный сюжет и непредсказуемую развязку, то, скорее всего, реальность вас разочарует. Дочитав до конца, вы осознаете, что фабула книги вовсе не оригинальна. Такая ситуация объяснима: мировая литература на протяжении веков рассказывает одни и те же истории, а многие авторы пытаются их систематизировать. Не остался в стороне и самобытный аргентинский писатель Хорхе Борхес.

Даже если вы не книголюб и используете «Войну и мир», как подставку для кружки, прочитайте статью до конца. Будет интересно…

Любопытные факты о Хорхе Борхесе

24 августа 1899 года в городе Буэнос-Айрес родился выдающийся писатель Хорхе Франсиско Исидоро Луис Борхес Асеведо. Его отец был юристом и профессором психологии, а мать – переводчиком. С 10 лет Борхес свободно владел испанским и английским языками, позже он выучил немецкий, французский, латынь, итальянский и древнескандинавский. Последние годы жизни полиглот Борхес посвятил изучению арабского.

Помимо языков, на протяжении всей жизни писатель испытывал сильную страсть к метафизике. Его уникальный литературный стиль формировался под влиянием Библии, каббалы, ранней европейской литературы и философии. Любимыми авторами Борхеса были представители эмпиризма Дэвид Юм и Джордж Беркли, рационалист Бенедикт Спиноза, философ пессимизма Артур Шопенгауэр и другие. Также он внимательно следил за последними достижениями в области психологических наук и теории относительности Эйнштейна.

Несмотря на то, что многие эссе, стихи и рассказы писателя наполнены метафизическими рассуждениями о судьбе, природе времени и пространства, Борхес не верил в правдивость абстрактных идей. Скептицизм заставлял его сомневаться в способности философии отражать реальность.

Представляем вам еще несколько интересных фактов о Хорхе Борхесе, которые, возможно, вы не знали.

Борхес написал большую часть своих литературных произведений, будучи слепым

С самого рождения писатель страдал от болезни, полученной в наследство от отца, которая в итоге привела к слепоте. Он полностью потерял зрение в 56 лет. По иронии судьбы в это же время он был назначен директором Национальной библиотеки Аргентины.

Будучи слепым почти 30 лет своей жизни, Борхес продолжал писать и вести полноценную жизнь, читая лекции и посвящая себя литературе. За это время он опубликовал, среди прочего, 10 сборников стихов и 3 сборника рассказов.

Борхес никогда не писал романов

Литературное творчество писателя многообразно и включает эссе, критические статьи, рассказы, стихи. Когда его спрашивали, почему он не создает романов, он отвечал: «Я думаю, что если бы начал писать роман, то понял бы, что это чушь и что я не доведу его до конца. Возможно, это выдумка моей лени» [Gigena D., 2020].

Борхес никогда не писал художественных произведений длиннее 14 страниц. «Это утомительное безумие, приводящее к обеднению, – пояснял он, – безумие написания огромных книг, излагающих на пятистах страниц идею, которую можно прекрасно изложить устно за пять минут» [O’Connell M., 2013].

Борхес 25 лет был претендентом на Нобелевскую премию по литературе, но так ее и не получил

По словам горничной писателя, из года в год в день объявления победителя Нобелевской премии журналисты выстраивались в очередь перед дверью Борхеса. Но тщетно. Каждый раз новость о том, что он не выиграл, очень расстраивала выдающегося писателя [Toibin C., 2006].

Борхес горько шутил на этот счет: «Не присуждать мне Нобелевскую премию стало скандинавской традицией; с тех пор, как я родился, мне ее не давали» [Flood A., 2016].

Возможной причиной «вечного кандидатства» на высшую литературную премию могли служить политические взгляды Борхеса. Так, по крайней мере, считала супруга писателя. По официальному заявлению главы жюри Нобелевской премии, талантливый аргентинец был «слишком эксклюзивным или ненатуральным в своем гениальном искусстве миниатюры», поэтому не удостоился чести стать победителем [Leal D. R., 2018].

Борхес ненавидел футбол

Несмотря на то, что писатель родился в Аргентине, стране, где футбол является национальной традицией и страстью, Борхес откровенно презирал этот вид спорта и не стеснялся выражать свою неприязнь в многочисленных интервью.

Однажды он заявил: «Футбол популярен, потому что популярна глупость. Одиннадцать игроков против одиннадцати других, бегающих за мячом, это не особенно красиво». Игру, в которой кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, он считал «эстетически уродливой».

Борхес говорил, что футбол пробуждает самые гадкие страсти, имея в виду национализм, пропагандируемый спортом: «Есть идея превосходства, власти [в футболе], которая мне кажется ужасной» [Mathew S., 2014].

Выдающийся писатель умер в 1986 году вдали от своей родины, в Женеве. За несколько месяцев до этого он женился на своем секретаре Марии Кодаме, которая была моложе на 38 лет.

Теперь, когда вы знаете чуточку больше о маэстро Борхесе, пора перейти к основной теме статьи.

4 сюжета Борхеса: в чем суть?

В 1972 году Хорхе Борхес опубликовал сборник своих произведений «Золото тигров». В книгу вошло короткое и лаконичное эссе под названием «Четыре цикла», содержащее идею писателя о том, что на протяжении всей истории мировая литература строилась только на четырех базовых сюжетах:

По мнению Борхеса, историй всего четыре. Остальное – лишь вариации. «И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их – в том или ином виде», – резюмирует Борхес в своем эссе [Борхес Х. Л., 1972].

Идея универсальных сюжетных линий не нова. На протяжении многих лет ведутся дискуссии о том, сколько же, на самом деле, основных траекторий, которые формируют повествование всех известных литературных произведений.

В 2016 году исследователи из Аделаидского и Вермонтского университетов провели интересный эксперимент. Используя искусственный интеллект, они проанализировали 1737 художественных произведений из проекта «Гутенберг» (универсальной электронной библиотеки), чтобы выделить базовые эмоциональные паттерны этих историй. В итоге исследователи обнаружили шесть ключевых сюжетных линий [Reagan A. J., Mitchell L., Kiley D., Danforth C. M., Dodds P. S., 2016].

Несколькими десятилетиями ранее писатель Уильям Фостер-Харрис утверждал, что существует лишь три сюжетных паттерна, а Кристофер Букер, английский журналист и автор многочисленных книг, выделял семь линий повествования. Писатель Рональд Тобиас настаивал, что вечных сюжетов аж 20, а его коллега по цеху Жорж Полти превзошел Тобиаса на 16 очков, говоря о 36 базовых паттернах.

Друзья, если вы мечтаете стать высококлассными писателями, как упомянутые выше корифеи, но не знаете, как найти свой уникальный стиль повествования, мы готовы вам помочь. Онлайн-программа «Сторителлинг» научит вас писать увлекательно и остроумно, излагать мысли логично и колоритно, создавать истории, которые будут читать и слушать не отрываясь. Это реально, поскольку на программе вы узнаете, как устроена психология читателей и слушателей, научитесь влиять на их мысли и эмоции, а также избегать типовых ошибок любого рассказчика.

Но давайте вернемся к Хорхе Борхесу и подробнее рассмотрим его классификацию сюжетов.

Сюжет первый: осада города

По мнению Борхеса, первым и самым древним типом сюжета является повествование о роковом герое, которому суждено умереть в осажденном городе. Это история о мятежном воине, который бесстрашно смотрит в лицо смерти, зная, что у него нет шансов на победу. В качестве примера Борхес приводит величайшего воина древнегреческой мифологии Ахиллеса.

Ахиллес был героем Троянской войны, центральным персонажем «Илиады» Гомера. Пророчество предсказало, что он погибнет в битве, но Троянская война станет единственной возможностью для Ахилла жить своей судьбой, как величайший из греческих воинов.

В любом случае, как упоминает Борхес, Ахиллес точно знал, что не доживет до победы, но это не помешало ему принять решение об участии в войне. Он выбрал короткую, но достойную жизнь, которая прославила его как легендарного героя.

Говоря о первом базовом сюжете в «Четырех циклах», Борхес также упоминает о Елене Прекрасной, самой красивой женщине в мире, ставшей причиной Троянской войны. Неземная красота Елены привлекала мужчин со всего света, и в итоге она стала женой спартанского царя. Но однажды она воспылала страстью к троянскому царевичу Парису, который похитил красавицу из дома, что и послужило поводом к многолетней войне. По другой версии, Парис похитил не саму Елену, а ее призрак, и, как пишет Борхес, «призраком был и громадный пустотелый конь, укрывший ахейцев». Именно такие нюансы добавляют в историю волшебства, по мнению писателя.

Если следовать логике Борхеса, то вечный сюжет об осажденном городе можно увидеть в:

История города, который штурмуют враги и защищают храбрые бойцы, представлена также в нашумевшем американском телесериале «Игра престолов», созданном по текстам писателя-фантаста Джорджа Мартина. По мнению испанского сценариста Дэвида Эстебана Куберо, сюжеты Хорхе Борхеса можно обнаружить и в других сериалах современности.

Например, в картине «Оранжевый – хит сезона», действие которой разворачивается в женской тюрьме. Сериал основан на реальных событиях и повествует о женщине, которая провела 13 месяцев в федеральной тюрьме по обвинению в отмывании денег. В данном случае роль города выполняет тюрьма, главными героями являются заключенные, а их враги – тюремные чиновники [Cubero D. E., 2018].

Сюжет второй: возвращение домой

Второй сюжет по Борхесу – это история великого возвращения. Здесь главный герой, конечно же, греческий царь Одиссей из одноименной поэмы поэта-сказителя Гомера.

Путешествие Одиссея начинается в Трое, что отсылает нас к первой истории о Троянской войне. Со своей командой он странствует от одного острова к другому, сталкиваясь с многочисленными трудностями на пути к родному дому – острову Итака. Великий воин преодолевает гнев самого Посейдона, морского бога, сражается с монстрами всех мастей, оказывается в загробном царстве, успешно сопротивляется чарам соблазнительных и коварных сирен. В конце концов, главный герой остается один, потеряв команду и корабль.

В «Илиаде» Ахиллес с подобными проблемами не сталкивался, что указывает на совершенно иное представление о героизме в «Одиссее».

Однако возвращение великого воина на Итаку – это еще не конец бед. Проведя 10 лет в путешествии и оказавшись, наконец, дома, он обнаруживает, что неженатые мужчины острова вторглись в его жилище, уверенные в смерти Одиссея и претендующие на руку его жену Пенелопы. В гневе он убивает всех женихов и воссоединяется с любимой, которая ни разу не изменяла ему за все годы странствий.

Борхес называет этот сюжет историей возвращения домой, но можно сделать некоторые предположения о скрытом смысле путешествия Одиссея:

Помимо Одиссея как эталонного персонажа сюжетов второго типа, Борхес также упоминает о «северных богах», имея в виду скандинавских небожителей типа Тора, Локи, Бальдра, Ньёрда, Фрейра. Но при чем тут они?

Борхес приводит в пример героев и события из мифологии, поскольку верит в принцип «разумного воображения»: когда познание старых историй, их анализ и переработка дают возможность прийти к просветлению, которого невозможно достичь через рациональное исследование. Используя отсылку к скандинавским богам, Борхес предлагает читателю включить воображение и самостоятельно подумать, какова их роль в этой истории. Он понимает, что каждый человек увидит что-то свое, личное.

Типичными персонажами литературных произведений, построенных на сюжете о возвращении домой, можно считать:

Стоит отметить, что не все истории о возвращении домой имеют счастливый конец. Например, упомянутый выше Веня Ерофеев погибает, так и не доехав до благословенных Петушков – места, где «жасмин не отцветает и птичье пенье не молкнет».

Сюжет третий: поиск

В основе третьего из четырех сюжетов по Борхесу лежит история поиска. Центральной фигурой, упомянутой писателем в «Четырех циклах» при описании этого сюжета, является греческий герой Ясон, ищущий золотое руно.

Дабы вернуть себе законный трон, Ясон вынужден отправиться на поиски шкуры золотого овна, о которой мало что известно. Задача кажется невыполнимой: «поди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что». Но благодаря помощи волшебницы Медеи миссия Ясона завершается успехом.

Далее загадочный Борхес вспоминает о мифической птице Симург. Казалось бы, при чем здесь пернатые? Но это очередное задание Борхеса на смекалку.

Симург – фантастическое существо женского пола из иранских легенд, птица феникс, способная возродиться из пепла. История рассказывает о тоске пернатых по вождю, указывая на то, что без правителя не может существовать ни государства, ни порядка. Самая мудрая из птиц предлагает отыскать легендарную Симург и провозгласить ее вождем.

Когда стая понимает, что впереди долгий и сложный путь, многие отказываются от путешествия. И только 30 птиц, преодолев страдания, достигают цели – обители Симург. Но вместо великого предводителя они видят перед собой зеркало, осознавая, что они и есть та самая Симург, которую они ищут.

Конечно, это символический язык. Легенда, на которую ссылается Борхес, в действительности описывает путешествие к самому себе, когда человек должен познать себя физически и духовно, т.е. открыть внутри себя Бога, как бы пафосно это ни звучало.

Продолжая тему поисков, Борхес упоминает в своем эссе об Ахаве, капитане китобойного судна из романа «Моби Дик» писателя Германа Мелвилла. Ахав, потерявший ногу в ожесточенной схватке с гигантским китом, становится одержим идеей мести и посвящает всю свою жизнь фанатично-маниакальной цели – найти и уничтожить морского исполина. В сознании капитана убийство кита равносильно уничтожению всего зла на Земле. Однако ненависть Ахава, в конечном итоге, лишает его осторожности, он запутывается в веревке от гарпуна и тонет.

Здесь вновь возникает вопрос: что Хорхе Борхес хотел сказать читателям, вспомнив историю капитана? Суть его метафоры такова: конечная цель поисков, как правило, эфемерна и призрачна, человек сам выбирает, во что верить и к чему стремиться, он – главный творец смысла. Кит в данном случае может быть олицетворением Бога, природы, Левиафана, подсознания человека и т.п.

Говоря о теме поиска, Борхес не забывает и о святом Граале. В широком смысле термин «святой Грааль» означает некий объект, обладающий великой ценностью, который чрезвычайно трудно заполучить. Чаще всего это метафора недостижимой цели.

Литература изобилует историями о людях, посвятивших жизнь бесплодным поискам святого Грааля. Например, легенда о рыцарях Круглого стола, которые жаждали заполучить это сокровище, сталкиваясь с опасностями и искушениями. Что же такого особенного в Граале, если люди готовы жертвовать своей безопасностью, отправляясь на его поиски? Дело в том, что святой Грааль – это синоним божественной благодати, дарующей счастье и продлевающей молодость. Такая аллюзия помогает понять сложный, но увлекательный характер поиска.

Еще одно произведение, содержащее сюжет о поиске, – роман Франца Кафки «Замок», где главный герой стремится попасть в некий замок, а по сути, обрести смысл или достичь Бога. По мнению профессора кафедры английского языка Вестминстерского колледжа Питера Гольдмана, замок Кафки является символом сверхъестественного добра и сверхъестественного зла одновременно, поскольку и Бог, и гностические демоны – это две стороны одной медали [Goldman P., 2018].

Вот еще несколько примеров литературных сочинений, которые построены на сюжете о поиске:

Хорхе Борхес в «Четырех циклах» отмечает, что далеко не всегда вложенные усилия приводят героев к успеху. Поиск – неоднозначный процесс, предполагающий наличие увесистых подводных камней. Не каждый способен достичь своей цели, особенно когда она иллюзорна и хрупка.

Сюжет четвертый: жертвоприношение богоподобного существа

Последний сюжет по Борхесу – это история, повествующая о самоубийстве Бога (Героя). Под самоубийством здесь подразумевается беззаветная жертва, которую центральный персонаж литературного произведения приносит ради достижения великой цели или всеобщего блага.

В своем эссе Борхес приводит следующие примеры:

Мы, в свою очередь, хотим дополнить список Борхеса следующими литературными произведениями, построенными на сюжете о самоубийстве Бога (Героя):

Важно отметить, что Борхес был мастером аллегорий, преувеличения, а иногда прибегал и к словесной бессвязности. Он преподносил каждое свое сочинение, как загадку.

Основатели Центра Хорхе Борхеса в Дании Иван Алмейда и Кристина Пароди так характеризуют творчество выдающегося аргентинца: «Фантастические онтологии, синхронные генеалогии, утопические грамматики, вымышленные географии, множественные универсальные истории, логические бестиарии, орнитологические силлогизмы, повествовательная этика, воображаемая математика, богословские триллеры, ностальгическая геометрия и вымышленные воспоминания – все это часть огромного ландшафта, который работы Борхеса предлагают как академическому ученому, так и случайному читателю» [Borges.pitt.edu, 2013].

Эссе «Четыре цикла» не стало исключением. В нем писатель лишь мельком ссылается на литературные артефакты прошлого, чтобы проиллюстрировать свою классификацию сюжетов. Таким образом, Борхес предоставляет читателю пространство для мысли и воображения.

Мы не беремся судить, насколько верна его классификация. Литературоведы, ученые и писатели называют разное количество базовых сюжетов, на которых строится фабула мировой прозы и поэзии. Хорхе Борхес совершил очередную попытку их систематизировать.

Друзья, если вы пока не знакомы с творчеством незаурядного аргентинца, сходите в библиотеку за его книгой. И вообще, читайте. Это достойное занятие, которое обогащает и речь, и знания, и социальный опыт. Успехов!

А теперь предлагаем пройти небольшой тест на проверку знаний по теме статьи: