О чем поэма задонщина

Задонщина

Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его, князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая.

Великий князь Дмитрий Иванович со своим братом, князем Владимиром Андреевичем, был на пиру у московского воеводы. И молвил он: «Пришла к нам весть, братья, что царь Мамай стоит у быстрого Дона, пришёл он на Русь и хочет идти на нас в Залесскую землю». И великий князь и брат его, помолившись Богу, закалив сердца своим мужеством, собрали храбрые полки русские. К славному городу Москве съехались все русские князья и сказали: «У Дона стоят татары поганые, Мамай-царь у реки Мечи, хотят реку перейти и с жизнью своей расстаться нам во славу». И обратился великий князь Дмитрий Иванович к брату: «Пойдём туда, испытаем храбрецов своих и реку Дон кровью наполним за землю Русскую и за веру христианскую».

Что шумит, что гремит рано пред рассветом? То князь Владимир Андреевич полки строит и ведёт их к великому Дону. И напутствовал его князь великий Дмитрий Иванович: «Воеводы у нас уже поставлены — семьдесят бояр, и отважны князья белозерские, да оба брата Ольгердовичи, да Дмитрий Волынский, а воинов с нами — триста тысяч латников. Дружина в боях испытанная, и все, как один, готовы головы свои положить за землю за Русскую».

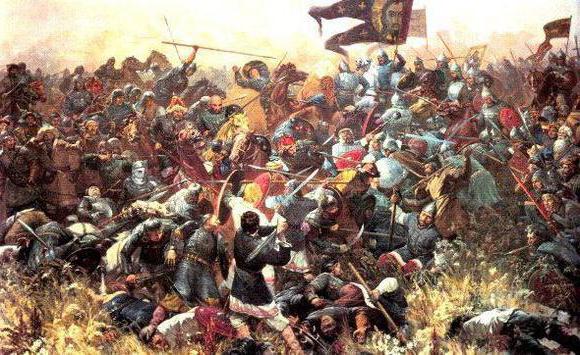

Уже ведь те соколы и кречеты и белозерские ястребы за Дон скоро перелетели и ударили по несметным стадам гусиным и лебединым. То ведь были не соколы, не кречеты — то обрушились русские князья на силу татарскую. И ударили копья калёные о доспехи татарские, и загремели мечи булатные о шлемы хиновские на поле Куликовом, на речке Непрядве.

Черна земля под копытами, костями татарскими поля усеяны, а кровью их земля залита. На том поле грозные тучи сошлись, а из них беспрерывно молнии сверкали и гремели громы великие. Не туры возревели у Дона на поле Куликовом. То ведь не туры побиты, а посечены князья русские, и бояре, и воеводы великого князя Дмитрия Ивановича. Пересвета-чернеца, брянского боярина, на судное место привели. И сказал Пересвет-чернец: «Лучше нам убитыми быть, нежели в плен попасть к поганым татарам!».

В ту пору по рязанской земле около Дона ни пахари, ни пастухи в поле не кличут, лишь вороны не переставая каркают над трупами человеческими, страшно и жалостно было тогда это слышать; и трава кровью залита была, а деревья от печали к земле склонились. Запели птицы жалостные песни — запричитали все княгини, и боярыни, и все воеводские жёны по убитым. Так говорили они: «Можешь ли ты, господин, князь великий, вёслами Днепр загородить, а Дон шлемами вычерпать, а Мечу-реку трупами татарскими запрудить? Замкни, государь, у Оки-реки ворота, чтобы больше поганые татары к нам не ходили. Уже ведь мужья наши побиты на ратях». Жена Микулы Васильевича, московского воеводы, Марья плакала на забралах стен московских, так причитая: «О Дон, Дон, быстрая река, принеси на своих волнах моего господина Микулу Васильевича ко мне!».

И, бросив клич, ринулся князь Владимир Андреевич со своей ратью на полки поганых татар. И восхвалил он брата своего: «Брат, Дмитрий Иванович! В злое время, горькое ты нам крепкий щит. Не уступай, князь великий, со своими великими полками, не потакай крамольникам! Не медли со своими боярами». И сказал князь Дмитрий Иванович: «Братья, бояре и воеводы, здесь ваши московские сладкие мёды и великие места! Тут-то и добудьте себе места и жёнам своим. Тут, братья, старый должен помолодеть, а молодой честь добыть». И тогда, как соколы, стремглав полетели на быстрый Дон. То ведь не соколы полетели: поскакал великий князь со своими полками за Дон, а за ним всё русское войско.

И начал тогда великий князь наступление. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. И вот поганые бросились вспять. Ветер ревёт в стязах великого князя Дмитрия Ивановича, татары спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочёными доспехами осветили. Уже встал тур на бой! Тут рассыпались татары в смятении и побежали непроторёнными дорогами в лукоморье, скрежеща зубами и раздирая лица свои, так приговаривая: «Уж нам, братья, в земле своей не бывать, и детей своих не видать, и жён своих не ласкать, а ласкать нам сырую землю, а целовать нам зелёную мураву, а в Русь ратью нам не хаживать и даней нам у русских князей не прашивать».

Теперь уже русские сыновья захватили татарские доспехи и коней, и вина, тонкие ткани и шелка везут жёнам своим. Уже по русской земле разнеслось веселье и ликованье. Одолела слава русская хулу поганых. И метнулся жестокий Мамай от своей дружины серым волком и прибежал к Кафе-городу. И молвили ему фряги: «Пришёл ты на русскую землю с большими силами, с девятью ордами и с семьюдесятью князьями. Но, видно, тебя князья русские крепко попотчевали: нет с тобой ни князей, ни воевод! Беги-ка ты, поганый Мамай, от нас за тёмные леса».

Как милый младенец у матери своей земля русская: его мать ласкает, за баловство розгой сечёт, а за добрые дела хвалит. Так Господь Бог помиловал князей русских, великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, меж Доном и Днепром на поле Куликовом, на речке Непрядве. И сказал великий князь Дмитрий Иванович: «Братья, положили вы головы свои за землю за Русскую и за веру христианскую. Простите меня и благословите в этом веке и в будущем. Пойдём, брат Владимир Андреевич, во свою Залесскую землю к славному городу Москве и сядем на своём княжении, а чести и славного имени мы добыли».

Что скажете о пересказе?

Что было непонятно? Нашли ошибку в тексте? Есть идеи, как лучше пересказать эту книгу? Пожалуйста, пишите. Сделаем пересказы более понятными, грамотными и интересными.

«Задонщина», краткий анализ

Вы будете перенаправлены на Автор24

История создания

«Задонщина» представляет собой памятник древнерусской литературы конца XIV — начала XV веков. Летопись рассказывает о победе русского князя Дмитрия Ивановича над монголо-татарами в битве на Куликовом поле.

Впервые эта летопись была опубликована в 1852 году русским литературоведом и исследователем рукописной книги В. М. Ундольским. Это произведение было воспринято как подражание другому древнерусскому произведению «Слову о полку Игореве». Некоторые фразы, обороты, образы были взяты напрямую из «Слова». На сегодняшний момент ученым известно шесть списков «Задонщины». Все они дают искаженный текст. Ученые сегодня не имеют возможности восстановить первоначальный вид этой летописи.

Точная дата написания «Задонщины» неизвестна, считается, что произведение могло быть написано в период между завершением самой битвы и концом XV века.

Споры так же касаются и авторства. Предположительно, автором «Задонщины» является рязанский священник Софоний. Имеется информация, что перед тем как посвятить себя монашескому служению, он был боярином в Брянске. Имя монаха несколько раз встречается в тексте «Задонщины», а также оно есть в заглавии Кирилло-Белозерского списка.

В другом древнерусском произведении «Сказание о Мамаевом побоище» имя Софония так же упоминается, там он напрямую указан как автор «Задонщины».

Главные герои

Основные герои летописи:

Готовые работы на аналогичную тему

Краткое содержание

Повествование начинается с того, что братья князья Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич попадают на пир к московскому воеводе. На пиру становится известно, что на Русь надвигается хан Мамай. Князья решают, что необходимо собрать русские полки на борьбу с неприятелем. Князь Дмитрий Иванович призывает других князей так же собирать войска и идти против врага.

Русские полки отправляются к Дону, там они вступают в схватку с татарами. Битва происходит около небольшой речки Непрядвы, которая впадает в Дон, на Куликовом поле.

Большое внимание в произведении уделяется описанию природы, во время столкновения вся трава на поле становится черной от крови. Над полем сгущаются тучи и начинается гроза.

Большое количество людей гибнет как с одной, так и с другой стороны. Птицы начинают петь слезные песни, плачут и жены погибших князей и бояр.

В атаку бросается князь Владимир Андреевич вместе со своим полком. Затем к своим войскам обращается Дмитрий, он выступает с призывной речью сражаться до конца. За князем следует все ратное войско. Приходит подкрепление, и татары начинают убегать с поля боя.

Русским же воинам достается богатая добыча, они забирают татарских коней, их доспехи, а также вина, дорогие ткани.

Мамай так же сбегает с поля боя, он просит помощи у фряг, однако те прогоняют его, коря в том, что он пошёл на Русь огромной армией, а теперь спасется бегством. С им никто не хочет сотрудничать, чтобы не попасть под гнев русичей.

В конце «Задонщины» князь Дмитрий Иванович обращается ко всем воинам, которые остались в живых, он благодарит их за отвагу и смелость, за то, что они смогли отстоять русскую землю и христианскую веру. Вместе со своим братом князь Дмитрий возвращается в Москву, а затем и на свое княжение.

Композиция

Повесть имеет две части, перед ними автор сделал вступление. Во вступлении он настраивает читателя на торжественный лад. Первая часть наполнена жалостью. В ней речь идет о том, как русские терпят поражение, а их жены их оплакивают, однако вскоре сама природа предвещает скорую победу русских. Враг был повержен, он спасается бегством.

Особенности произведения

«Задонщина» представляет собой поэтический рассказ о событиях, которые произошли на Куликовом поле. «Задонщина» это историческая повесть, основная цель которой – прославлять победу русских князей над татаро-монголами.

Исторические сведения автор «Задонщины» взял из летописей, в то время как в качестве литературного образца автор использует другой литературный памятник древней Руси «Слово о полку Игореве», поэтический план текста «Задонщины» был напрямую взят из «Слова».

Автор не случайно использует образы и обороты из «Слова о полку Игореве», таким образом он проводит параллель между прошлым и будущим. Это придаёт гражданский и исторический пафос «Задонщине». В тексте произведения так же имеет место быть и личное отношение автора к описываемым событиям.

Еще одной особенностью «Задонщины» является специфическое использование художественных средств. Изобразительные выразительные средства автор все так же заимствовал из «Слова о полку Игореве», в тексте можно обнаружить прямые заимствования. Использует автор «Задонщины» и фольклорные выражения, чаще всего они встречаются в отрицательных сравнениях. Следует отметить, что в «Слове о полку игореве» подобных приемов не встречается, там в большом количестве применяются метафоры- символы, однако в «Задонщине» такие приемы не наблюдаются. Фольклорная традиция так же прослеживается в использовании антропоморфных образов.

На формирование текста «Задонщины» так же повлияла традиция воинской повести. В тексте мы видим преобладание эпического повествования, эмоционально-лирическое начало представлено в меньшей степени. Исходя из этого многие ученые относят это произведение к жанру воинской повести.

Перед учёными до настоящего момента остается открытым вопрос что является первоисточником «Слово и полку Игореве» или «Задонщина». Традиционно принято считать, что «Слово о полку Игореве» появилось раньше, а автор «Задонщины» скопировал его обороты и фразы, однако с таким мнением согласны далеко не все ученые, есть версия, что «Слово о полку Игореве» было написано после «Задонщины», по аналогии с этим произведением.

«Задонщина»: год создания, содержание. Особенности «Задонщины» как исторического источника

Точный год создания «Задонщины» неизвестен. По мнению большинства исследователей, это знаменитое произведение древнерусской литературы появилось в конце XIV века.

Памятник литературы

Пока неизвестно точное время появления «Задонщины». Год создания этого произведения пока остается дискуссионным вопросом. Но мы его подробно осветим в этой статье.

Сам же этот памятник древнерусской литературы рассказывает о триумфе отечественных войск, которые сражались против татаро-монгол со знаменитым правителем Золотой Орды Мамаем. Русские войска в том сражении возглавляли московский князь Дмитрий Донской и его двоюродный брат Владимир Андреевич.

Когда была написана «Задонщина»?

Год создания «Задонщины» предположительно укладывается во временной промежуток между датой описываемой Куликовской битвы, а это был 1380 год, и концом XV столетия. К этому времени относится самый ранний из сохранившегося до нашего времени список, на основе которого и составлялось современное произведение, известное как «Задонщина». Список этот назывался Кирилло-Белозерский.

Интересно, что данное сражение стали называть Куликовской битвой только в «Истории государства Российского», написанной Карамзиным. Это произошло в 1817 году. До этого данное сражение было больше известно как Мамаево или Донское побоище. После того как Карамзин употребил выражение «Куликовская битва», оно быстро разошлось в отечественной литературе и историографии.

По мнению большинства исследователей, год создания «Задонщины» укладывается во временной промежуток между 1380 и 1393 годами.

Автор летописи

Стоит признать, что автор «Задонщины» также известен только предположительно. Правда, исследователи преимущественно останавливаются на одном имени. Это рязанский священник Софоний. Именно его чаще всего называют автором «Задонщины». Про него достоверно известно, что прежде чем стать божьим человеком, он был боярином в Брянске.

Именно имя старца Софония упоминается в заглавии первого дошедшего до нас Кирилло-Белозерского списка.

Интересно, что имя Софония несколько раз встречается и в самой «Задонщине». Правда, он упомянут только в третьем лице. Есть это имя и в списках другого известного произведения, посвященного Куликовской битве. Это «Сказание о Мамаевом побоище». Именно в нем Софония открыто называют автором исследуемой нами «Задонщины».

Еще одна версия

По другой версии, «Задонщину» написал Иван Иванович Мунында, известный также как Софоний Мунья. Это еще один монах, который, так же как и Софоний, около одиннадцати лет провел в Кирилло-Белозерском монастыре, где и обнаружили древнейший из известных списков этого памятника древнерусской литературы.

Предположительно Мунында находился в монастыре с 1499 по 1511 год. Причем есть информация, что он был праправнуком Дмитрия Донского. Ведь достоверно установлено, что тот, кто написал «Задонщину», должен был в обязательном порядке иметь доступ к древнерусской литературе, а также богатым монастырским библиотекам. Откуда он, очевидно, черпал свои знания.

Краткое содержание произведения

«Задонщина», содержание которой находится в этой статье, рассказывает о подвиге князя Дмитрия Долгорукого и князя Владимира Андреевича, победившего царя Мамая, которого в этом произведении называют супостатом.

Повествования начинается с того, что Дмитрий Иванович отправился со своим братом на пир к московскому воеводе. Дмитрий Долгорукий обращается ко всем собравшимся, чтобы поделиться жуткой вестью. На Русь пришел царь Мамай. Поэтому великий князь вместе со своим братом, заручившись божьей помощью, решают собирать храбрые отечественные полки.

В Москву съезжаются многие великие русские князья, которые решают сразиться против Мамая. Дмитрий Иванович призывает всех собравшихся испытать свою храбрость, победив неверных захватчиков.

Битва у Дона

В древнерусской литературе «Задонщина» играет важную роль. Это одно из главных эпических произведений того периода отечественной истории.

В книге описывается, как русские князья атакуют полчища татар. Начинается самая настоящая битва, которая происходит в районе впадения небольшой речки Непрядвы в Дон. В считаные минуты вся земля начинает быть черной от копыт, крови и костей татар. Над враждующими сходятся жуткие тучи, которые начинают сверкать молниями и разражаться громом.

Несмотря на то что в той битве полегло немало татар, большое количество русских князей и их дружинников погибли в схватках. К своим сторонникам взывал и брянский боярин Пересвет-чернец, который признал, что лучше быть убитым, чем оказаться в плену и под гнетом татар.

Природа плачет

Вокруг тысяч гибнущих людей с обеих сторон начинает страдать и природа. Автор «Задонщины» описывает, как в полях не работают крестьяне, а только вороны непрестанно каркают над человеческими трупами. Все это слышать жутко и страшно. Вся трава залита кровью, а деревья от горя склоняются к земле.

Птицы в округе поют жалостливые песни вместе с боярынями и княгинями, которые тоскуют по убитым. Женщины даже обращаются к великому князю с просьбой загородить Днепр веслами, а Дон вычерпать шлемами, чтобы поганые татары больше не приходили на русскую землю.

Особенно отличается супруга Микулы Васильевича, которая плакала на забралах всех московских стен. Ее супруг, московский воевода, погиб среди прочих других воинов.

В атаку!

Обращается к своим войскам и Дмитрий Иванович, который призывает биться за свою честь и честь своей земли. Армии отправляются на Дон, за великим князем скачет все русской войско.

Русские войска бросаются в атаку, враги бросаются вспять. Татары бегут с поля битвы, а русские воины защищают поля широким кликом и позолоченными доспехами. Татары пытаются спастись, убегая с поля боя разрозненными частями по непроторенным дорожкам.

Мамай в ужасе бежит с поля брани. Пытается обратиться за помощью в Кафе-городе, но фряги его оттуда прогоняют, крича, что он пришел с большой ордой на русскую землю, а теперь бежит сраженный. Поэтому никто с ним не желает иметь дел, чтобы не попасть под праведный гнев русских князей.

Теперь, когда вы знаете, о каком событии повествует «Задонщина», вам будет особенно понятна и близка концовка этого произведения. Господь милует русских князей. Дмитрий Иванович обращается к оставшимся в живых победителям, благодаря их за то, что они сложили головы за землю русскую и за христианскую веру. Его просит простить и благословить на будущее.

Вместе со своим братом Владимиром он отправляется в славную Москву, чтобы вернуться на свое княжение, с той честью и славой, которую они успели добыть.

Особенности «Задонщины»

Подробно об особенностях «Задонщины» как исторического источника рассуждает еще академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, известный исследователь древнерусской литературы.

Историческая повесть «Задонщина» в первую очередь посвящена прославлению значимой победы отечественной армии над нашествием татаро-монгол. Интересно, что фактический материал при этом автор черпал из летописных источников, в то время как за литературный образец взял «Слово о полку Игореве». Оттуда он позаимствовал, в частности, различные художественные приемы и сам поэтический план текста.

В «Задонщине» противопоставляются и сопоставляются различные события, имевшие отношение к прошлому и будущему. В этом, по мнению Дмитрия Лихачева, и проявляется главный гражданский и исторический пафос этого произведения. Борьба в данном тексте рассматривается, как сражение за независимость русской земли.

В произведении автор выражает свое поэтическое отношение к происходящим событиям.

Содержание повести

Чтобы понять, о каком событии идет речь в «Задонщине», необязательно читать произведение. Достаточно кратко ознакомиться с его характеристикой.

Летопись является известным литературным памятником, относящимся к древнерусским историческим сказаниям из тройного цикла о битве на поле Куликовом. Кроме поэмы, в него входят:

Вместе литература дает полную презентацию происходящих событий, дата которых знаменуется 1380 годом. Жанр «Задонщины» относится к писанию или сказанию. По анализу его можно полностью сравнить с другим древнерусским источником — «Слово о полку Игореве».

Началом истории поэмы служит пир-беседа двух князей, Дмитрия Ивановича и его двоюродного брата Владимира Андреевича, с московским боярином Микулой Васильевичем и другими знатными горожанами. Разговор повествует, что хан Мамай собрал огромное войско. С ордой он ждет русское воинство за Доном, у реки Непрядвы в Тульской области на Куликовом поле.

Количество воинов в русском и ордынском войске

На помощь русским спешит множество бояр, данников и князей, включая иностранцев. Это уже упомянутый боярин московский Микула Васильевич, литовские полководцы Андрей Ольгердович с братьями Дмитрием Волынским и Дмитрием и другие. Каждый приводит с собой столько воинов, сколько может. В конечном счете численность русского войска достигает 300 000 человек. Все они хотят посвятить жизнь единой цели: освобождению от ига.

Однако в орде противника численность солдат куда больше. По одной версии, их примерно 400 000, по другой, около 800 000. Ясно одно: с такой «тьмой» витязи вряд ли справятся. Но Бог благоволит Руси, что становится понятным уже в первом бою.

Начало и перелом битвы

Княжеское войско доходит до места, где его ждет многочисленная ханская орда. Воины атакуют неприятеля. Нападение оказывается удачным, и татары проигрывают. Однако и та, и другая сторона несут огромные потери. Земля мигом покрывается кровью и телами убитых людей и коней. Смерть на поле боя оказывается для славянина лучше, чем татарский плен: это почетная доля.

Все же до окончательной победы русским далеко. Князь Дмитрий понимает это и использует следующую возможность. Он призывает свой засадный полк, прятавшийся до того в овраге, за защитой густого леса. Мамаю часть скрытого войска была не видна, поскольку его орда располагалась на возвышенности, а русы в низменности.

Даже если хан догадался о своей оплошности, время было упущено. Его ослабленные, малочисленные мечники не могли победить русов, еще не участвовавших в битве.

Завершение боя

Победа оказывается на русской стороне. Засадный полк добивает большую часть оставшейся на поле боя ханской орды, а выживших татар прогоняет прочь. С ними бежит и Мамай.

Проигравший хан еще не осознает проигрыша. Он добирается до крепости Кафа в Крыму (совр. Феодосия), где, как надеется, генуэзцы ему помогут. Но затея не выходит: жители города смеются над проигрышем Мамая и отсылают прочь ни с чем.

Князь же Дмитрий Донской произносит хвалебную прощальную речь павшим русам. Он призывает брата Владимира с победой вернуться в Москву, и отпраздновать вместе со всеми обретенную независимость.

Кто написал сказание

В средневековой Руси грамотой владели либо богатые люди, либо церковные служители (как и в большинстве стран того времени). Правда, бояре и князья летописей не писали. Поэтому можно предполагать, что поэма вышла из-под пера чернеца, т. е. монаха.

Роль автора историки отводят сразу двум людям: Софонию Рязанцу, бывшему брянскому боярину, и Мунынде Ивану Ивановичу (Софонию Мунья).

Авторство первого поддерживают многие историки. За право второго на создание поэмы указывает 11-летний срок, который чернец, как и Рязанец, провел в стенах Кирилло-Белозерского монастыря.

Сравнение «Задонщины» со «Словом о полку Игореве»

Оба произведения имеют много общих черт. В основном это метафоры, связанные с природой, а также плач русских жен.

Сравнение помогает выявить общность поэм:

Есть версия, что текст «Задонщины» копирует схожую летопись. Однако это вряд ли так. Содержание сказаний может быть схожим, потому что многие тексты XIV века на Руси имели аналогичные правила написания. Тем более в таких знаменитых произведениях, параллели между которыми авторы подчеркнули не случайно.

ЗАДОНЩИНА

ЗАДОНЩИНА – памятник древнерусской литературы конца 14–15 вв., посвященный победе русских войск, возглавляемых великим князем Московским Дмитрием Ивановичем (Дмитрием Донским) и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем, над монголо-татарскими войсками правителя Золотой Орды Мамая; битва произошла на Куликовом поле 8 сентября (по старому стилю 1380).

Дата создания Задонщины неизвестна. По мнению исследователей М.Н.Тихомирова и В.Ф.Ржиги, это произведение было написано вскоре после Куликовской битвы, между 1380 и 1393. Их доказательства таковы. Во-первых, в Задонщине упомянута столица Болгарского царства город Торнава (Тырново), до которого доходит весть о славной победе, одержанной Дмитрием Донским. Но Тырново было завоевано турками в 1393, а значит Задонщина, скорее всего, была написана до этого времени. Во-вторых, в тексте произведения есть указание, что от битвы на реке Калке (1223), первого столкновения русских с монголо-татарами, до победы на Куликовом поле прошло 160 лет. По-видимому, этот подсчет относится не к году Куликовской битвы, а ко времени написания Задонщины, то есть к 1384 или, может быть, несколько ранее. М.А.Салмина утверждала, что автор Задонщины использовал текст так называемой Пространной летописной повести, созданной в 1440-х, соответственно, Задонщина не могла быть написана раньше 1440-х. Но большинство ученых не поддержали эту гипотезу. Более вероятно, что не Задонщина испытала влияние летописной повести, но, наоборот, составитель летописной повести обращался к тексту Задонщины.

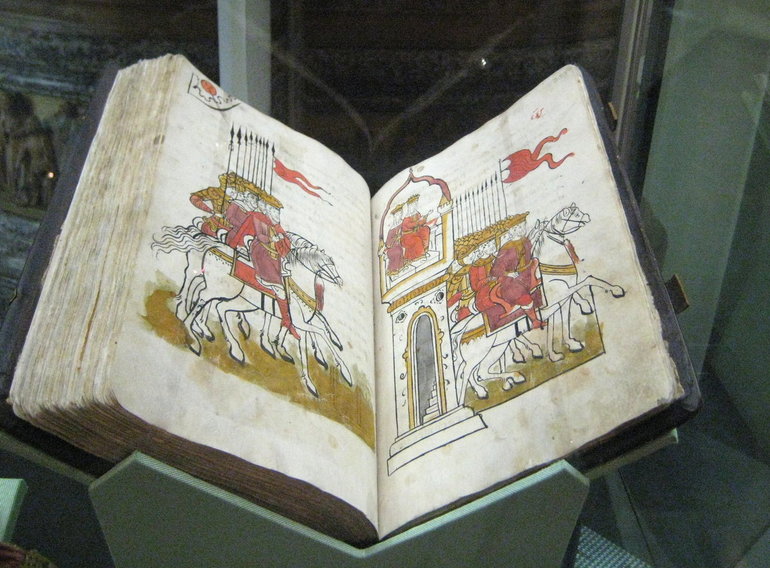

Известно 6 списков Задонщины. Самый ранний из них, содержащий сокращенный текст произведения (так называемую Краткую редакцию), датируется 1470-ми; его переписчик и вероятный редактор – известный древнерусский книжник, монах Кирилло-Белозерского монастыря Евфросин. 5 списков (наиболее ранний относится к концу 15 – началу 16 вв., остальные составлены в конце 16 и в 17 вв.) содержат текст так называемой Пространной редакции Задонщины; в трех из этих пяти списков текст сохранился полностью, в двух – только отрывки. Между списками есть серьезные разночтения. Ни в одной из рукописей не сохранен исходный, авторский текст произведения.

В науке ведутся споры о том, какая из двух редакций – Краткая или Пространная – ближе к первоначальному тексту Задонщины. Господствует мнение о первичности Пространной редакции в сравнении с Краткой. Исследователь Задонщины Л.А.Дмитриев, сопоставив все рукописи произведения, реконструировал авторский текст. Однако его реконструкция признана не всеми учеными.

Слово Задонщина содержится в заглавии произведения только в самом раннем списке, принадлежащем книжнику Евфросину: «Задонщина великого князя господина Димитрия Ивановича и брата его князя Володимера Ондреевича». Хотя в научной литературе слово «Задонщина» стало названием памятника, в самом тексте заглавия «Задонщиной» названа Куликовская битва, а не посвященное ей произведение.

В заглавии этого же списка упомянут как автор некий монах (старец) Софоний, или Софония рязанец: «Писание Софониа старца рязанца »; сходным образом Софоний упомянут и в заглавии одного из списков Пространной редакции – Синодального: «Сказание Сафона резанца ». Имя Софония встречается и в самом тексте Задонщины в нескольких списках Пространной редакции. Но здесь о Софонии говорится в третьем лице: «Аз же помяну резанца Софония» (список В.М.Ундольского), «И здесь помянем Софона резанца» (Синодальный список). Имя Софония содержится и в некоторых списках Основной редакции другого произведения о Куликовской битве – Сказания о Мамаевом побоище, причем Софоний назван автором «Сказания ». Эти противоречивые известия о Софонии дали основания для гипотезы, что Софоний был автором не Задонщины и не Сказания о Мамаевом побоище, а не дошедшего до наших дней произведения о победе на Куликовом поле (так называемого Слова о Мамаевом побоище). Возможно, к тексту этого произведения обращались и составитель Задонщины, и составитель Сказания о Мамаевом побоище. (Эта гипотеза принадлежит Р.П.Дмитриевой.)

Куликовская битва изображается в Задонщине как подвиг русских князей и воинства во имя православной веры, как победа, предначертанная Богом.

В различных списках в заглавии Задонщины произведение именуется «писанием», «сказанием», «словом», «похвалой». «Задонщина» соединяет в себе черты похвального слова князю Дмитрию Донскому и его брату Владимиру Андреевичу и плача по убитым на Куликовом поле ратникам. В самом тексте памятник назван «жалость и похвала». Повествование о битве в Задонщине не развернуто, как бы обрисовано пунктиром: автор не столько изображает сражение, сколько выражает собственные чувства, с ним связанные.

Авторский текст Задонщины, вероятно, открывался условным обращением автора к «братиям и друзьям», «сыновьям русским». Он призывает вспомнить о былом унижении и горе Русской земли, завоеванной некогда ханом Батыем. В этом фрагменте выражена антитеза: прежнее бедственное положение Руси, плененной татарами – нынешнее величие Русской земли, одолевшей на Дону полчища Мамая.

Вслед за этим идет фрагмент, который также открывается обращением к русским людям. Это обращение – своеобразный рефрен во вступлении к основному тексту Задонщины. Автор призывает повергнуть печаль в восточную землю, в татарские пределы, и прославить Дмитрия Донского и его двоюродного брата Владимира Андреевича. Повествователь вспоминает искусного певца («горазна гудца») Бояна. Подобно тому, как Боян прославлял в стародавние времена победы киевских князей, автор Задонщины, следуя за Бояном и здесь же упомянутым Софонием рязанцем, возносит хвалу победителям Мамая.

Центральная часть Задонщины открывается известием о том, как Дмитрий Донской и Владимир Андреевич выступили против Мамая. Сбор русского войска обозначен метафорой «звенит слава по всеи земли Рускои» и изображен посредством сравнения русских ратников с орлами. Автор Задонщины прибегает к гиперболе, говоря, что против Мамая выступили все русские князья и воины, собранные во всех русских землях.

В описании похода и сражения доминируют речи и диалоги. Дмитрий Донской призывает брата и воинов не посрамить своей чести и славы, пролить кровь «за землю за Рускую и за веру крестьяньскую». Беседуют между собой братья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, сыновья литовского князя Ольгерда, бывшего злейшим врагом Дмитрия Донского: они решают помочь московскому князю и выступить против Мамая. Дмитрий Донской укрепляет дух своего двоюродного брата мужественной речью перед битвою, перечисляя своих славных воевод и бояр. А воин-монах Пересвет вдохновляет на битву самого князя Дмитрия кратким напоминанием: «Лутчи бы нам потятым (убитым. – А. Р.) быть, нежели полоненым от поганых татар». Другой же монах-воин, Ослябя, обращая речь к Пересвету, предрекает гибель в сражении ему и своему собственному сыну Якову.

К кульминационному моменту битвы приурочен плач русских жен по убиенным мужьям, а перелом в сражении происходит после новых речей Владимира Андреевича и Дмитрия Донского, призывающих воинов на подвиг. Метафора битвы в речи Дмитрия Донского – пир: «Брате князь Владимер Андреевич, тут, брате, испити медвяна чара, наеждяем, брате, своими полки силными на рать татаръ поганых». Другая развернутая метафора сражения в Задонщине – засевание и поливание земли: «Черна земля под копыты, а костми татарскими поля насеяша, а кровию ихъ земля пролита бысть». Битва уподоблена также охоте, в которой охотничьи птицы обозначают русских ратников, а их добыча – воинов Мамая: «Уже бо те соколы и кречаты за Дон борзо перелетели и ударилися о многие стада лебединые. То ти наехали руские князи на силу татарскую ».

Речи участников сражения перемежаются с лирическими отступлениями автора. Он призывает жаворонка и соловья воспеть славу князьям, одолевшим врагов-иноплеменников: «О жаворонок, летняя птица, красных день утеха, возлети под синее небеса, посмотри к силному граду Москве, воспои славу великому князю Дмитрею Ивановичю и брату его князю Владимеру Андреевию»; «О соловеи, летняя птица, что бы, соловеи, вощекотал славу великому князю Дмитрею Ивановичю и брату его князю Владимеру Андреевичю и земли Литовскои дву братом Олгордовичем, Андрею и брату его Дмитрею, да Дмитрею Волыньскому».

Движение Мамаева войска и битва иносказательно описаны в образах, заимствованных из природного мира. Автор рисует зловещие картины грозы, исполненные символико-метафорического смысла: «Уже бо, брате, возвияли по морю на усть Дону и Непра, прилеяша (прилелеяли, принесли. – А. Р.) тучи на Рускую землю, из них же выступали кровавые зори, а в них трепещутся сильные молыньи»; «На том поле сильныи тучи ступишася, а из них часто сияли молыньи и загремели громы велицыи. То ти ступишася руские удалцы с погаными татарами за свою великую обиду. А в них сияли сильные доспехи злаченые, а гремели князи русские мечьми булатными ».

Окончание рассказа о битве в Задонщине – сетования татар, бегущих с поля сражения, и упоминание о бегстве Мамая, который укрывается в генуэзском городе Кафе (ныне Феодосия) в Крыму; выходцы из Генуи, населяющие Кафу, укоряют Мамая за поражение и бесславие, противопоставляя ему победоносного хана Батыя, покорившего Русскую землю. Так создается композиционное «кольцо»: и во вступлении, и в этом фрагменте содержится воспоминание о прежних временах, когда Русь была завоевана монголо-татарами, и прошлому противопоставлено нынешнее время, когда монголо-татары терпят от русских сокрушительное поражение.

Завершается текст Задонщины в Пространной редакции перечнем имен павших князей и бояр (эти имена называет Дмитрию Донскому его боярин Михаил Александрович) и словами Дмитрия – прощанием с погибшими и призывом к двоюродному брату с честью и славой возвращаться в Москву.

В Задонщине встречаются образы и приемы, характерные для народной поэзии: метафоры битвы-пира и битвы-засевания земли, сравнение русских князей и воинов с соколами и орлами, обращения к жаворонку и соловью воспеть победу. Но Задонщина – памятник книжности, а не запись или переработка народной песни о Куликовской битве.

Эти образы и приемы, свойственные фольклору, встречаются помимо Задонщины еще в одном памятнике древнерусской словесности – в Слове о полку Игореве. Совпадения текста двух произведений очень значтельны. По мнению большинства исследователей, Слово о полку Игореве было написано в конце 12 в. (возможно, в 1187). Соответственно, автор Задонщины мог заимствовать из Слова о полку Игореве, а не наоборот. Некоторые фрагменты из Слова о полку Игореве, очевидно, не были поняты автором Задонщины и превратились под его пером в не вполне ясные или в неточные по смыслу фразы.

Автор Задонщины мог воссоздать структуру Слова о полку Игореве: воспоминание о певце Бояне и его песнях – выступление русского войска в поход – ободряющая речь князя – зловещие природные явления (знамения) – битва – плач (Ярославны в Слове о полку Игореве, русских жен в Задонщине) – укоризна чужих народов предводителю, проигравшему битву. Но в Задонщине этот композиционный ряд приобретает новый смысл, противоположный первоначальному. Стародавние времена, воспетые Бояном, не противопоставлены нынешним как более славные и могущественные. Напротив, нынешняя победа представлена как «эхо» великих деяний стародавних князей. В Задонщине зловещие знамения предвещают поражение не русским, как в Слове о полку Игореве, а татарам; горе распространяется не по Русской земле, а в татарском войске; иноземцы (генуэзцы из Кафы) корят за поражение не князя Игоря, а Мамая.

Подражая Слову о полку Игореве, автор Задонщины не стремится воссоздать стиль текста-источника: поэтические фрагменты, заимствованные из Слова о полку Игореве, соединены с элементами так называемого делового стиля: с подробными указаниями места и времени сражения, числа воинов, с длинным перечнем убитых князей и бояр. Д.С.Лихачев назвал Задонщину «нестилизационным подражанием» Слову о полку Игореве.

Памятник относится к группе произведений конца 14– 15 вв. (Житие Стефана Пермского, Житие Сергия Радонежского, Русский Хронограф), характерной чертой которых является «экспрессивно-эмоциональный стиль». Д.С.Лихачев так характеризует его особенности: «Черты нового стиля могут быть отмечены в Задонщине, живописующей события Куликовской битвы «буйными словесы». Сравнительно со Словом о полку Игореве Задонщина гораздо более «абстрагирует» и «психологизирует» действие, многие из речей, произносимые действующими лицами, носят условный характер; это не реально произнесенные речи, как в Слове о полку Игореве. Усилена экспрессивность изложения. Такой экспрессивный характер носит сцена бегства татар, которые бегут, «скрегчюще зубы своими, дерущи лица своя», и произносят длинные, явно вымышленные речи».

Сопоставление Задонщины и Слова о полку Игореве отнюдь не случайно. Перекличка и во многих случаях решительное сходство этих памятников, рассматриваемое исследователями как заимствование, очевидны. Вопрос о том, что послужило первоисточником, а что, в свою очередь, несет черты копии, неоднократно обсуждался в научной литературе.

Задонщина с самого начала воспринималась как подражание Слову о полку Игореве, но французский славист Луи Леже в конце 19 в. выдвинул гипотезу, согласно которой отношения между текстами могли быть обратными, то есть именно Задонщина послужила Слову о полку Игореве объектом для подражания. Гипотезу эту отстаивали в своих работах чешский славист Ян Фрчек (нап. – 1930, опубл. – 1948), французский славист Андре Мазон (опубл. – 1940). Позднее ту же идею защищал советский историк А.А.Зимин.

Накал полемики определяло и то, что от итогов дискуссии зависели столь важные вещи, как признание подлинности Слова о полку Игореве и его датировка. Опровержение шаткой, на первый взгляд, концепции противников первенства Слова было затруднено тем, что текст Задонщины не поддается точному восстановлению. Характер имеющихся списков также не был удовлетворительным. В списках встречались многочисленные описки, и даже ошибки (на основании чего выдвигалась гипотеза, что памятник имеет устное происхождение, И.И.Срезневский, высказавший эту мысль первым, утверждал, будто Задонщина – особого рода народная поэма). Загадочным представлялось и то, что к Слову о полку Игореве наиболее близок не самый ранний из известных списков Задонщины (как было бы логично предположить), а более поздние, относящиеся к 16 и 17 вв. Однако в ходе целого ряда исследований убедительно доказано, что в данном списке отразилась манера монаха Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина, переписывавшего этот текст. Места, менее подвергшиеся его правке, гораздо ближе к тексту Слова о полку Игореве, чем более поздние списки.

Созвучие произведений имеет свои серьезные причины и неправомерно рассматривать действия автора Задонщины лишь как «литературное подражание», то есть вписывать их в систему эстетических координат. Причины подражания, в первую очередь, культурно-исторические. Для конца 14 и начала 15 вв. характерен интерес к периоду национальной независимости Руси, утраченной с татаро-монгольским нашествием. Интерес этот прослеживается и в искусстве (реставрируются Успенский собор во Владимире, обновляется храм в Переяславле-Залесском и др., возводятся новые храмы, причем с явным учетом архитектурных традиций домонгольского периода, восстанавливаются росписи), и в фольклоре (в былинах воспеваются киевские богатыри и князь Владимир), и в политической мысли.

Разворачивается «борьба за киевское наследство», которую ведут московские князья. Титул великих князей, заимствованный ими у князей владимирских, теми, в свою очередь, был заимствован у князей киевских, а потому московские князья рассматривали себя в качестве потомков Владимира Мономаха. Обращение к эпохе независимости русского государства было созвучно историческому моменту: противостояние Польше и Литве в борьбе за русские земли, а также Орде переводили «борьбу за киевское наследство» в новое качество – за свободу и национальную независимость.

Кроме того, сама Задонщина, в свою очередь, стала в 15–16 вв. объектом для подражания (имеются в виду Сказание о Мамаевом побоище и рассказ псковской летописи о битве на Орше в 1514).

На Задонщину также повлияло еще одно древнерусское произведение – Повесть о разорении Рязани Батыем, рассказывающая о покорении Рязанского княжества монголо-татарами в 1237. К этому произведению восходят, по-видимому, некоторые высказывания в речах Дмитрия Донского и выражения, изображающие победу русских над Мамаем.

Источники: Повести о Куликовской битве. Изд. Подг. М.Н.Тихомиров, В.Ф.Ржига, Л.А.Дмитриев. М., 1959; «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М. – Л., 1966; Памятники литературы Древней Руси: XIV – середина XV века. (текст в реконструкции Л.А.Дмитриева). М., 1981; Сказания и повести о Куликовской битве. Изд. подг. Л.А.Дмитриев, О.П.Лихачева. Л., 1982; Памятники Куликовского цикла. Сост. А.А.Зимин, Б.М.Клосс, Л.Ф.Кузьмина, В.А.Кучкин (издание текста по Кирилло-Белозерскому списку и по спискам Пространной редакции – Синодальному, В.М.Ундольского и Государственного Исторического музея). СПб, 1998; Библиотека литературы Древней Руси, т. 6, XIV – начало XV века. (текст в реконструкции Л.А.Дмитриева). СПб., 1999.

Алексей Ранчин, Береника Веснина

Дмитриева Р.П. Был ли Софоний автором Задонщины. – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии наук, т. 34. М. – Л.

Шамбинаго С.К. Повести о Мамаевом побоище. СПб, 1906

Шахматов А.А. Отзыв о сочинении С.К. Шамбинаго «Повести о Мамаевом побоище». СПб., 1910

Лихачев Д.С. Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М. – Л., 1966

Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986