О чем картина полдень петров водкин

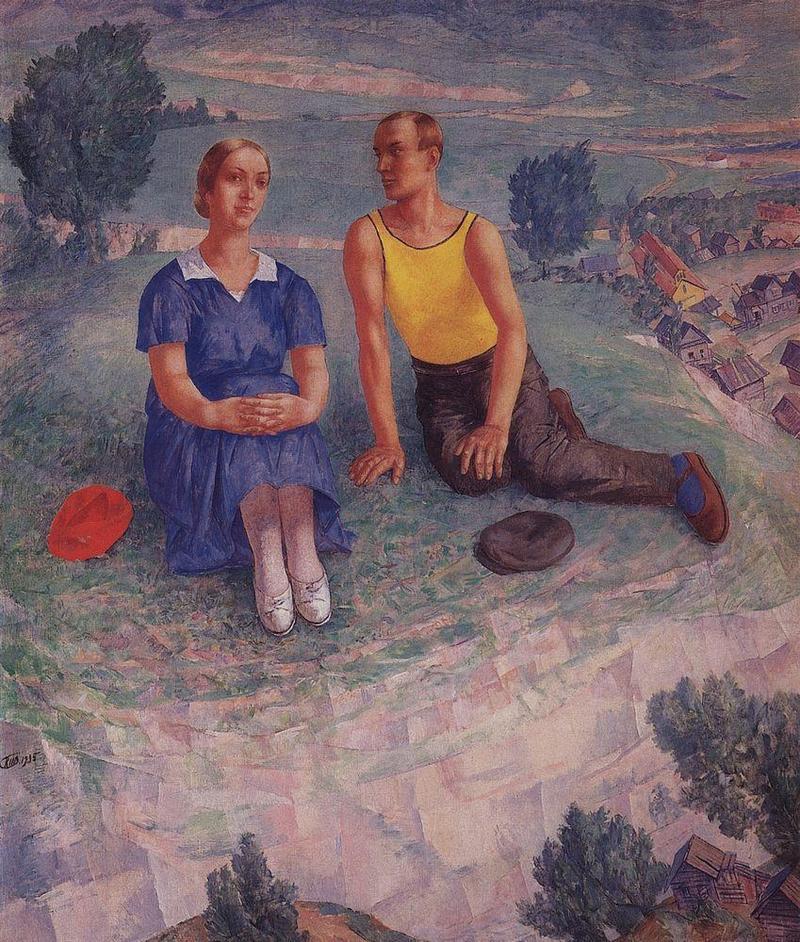

Описание картины Кузьмы Петрова-Водкина «Полдень»

Картина поражает своим величием. Тема, выбранная художником, отражает положение крестьянства в России того времени. Безграничность земель не дала возможности отобразить каждый потаенный уголок страны.

Вся исконно русская красота, всё богатство природы постарался передать Петров-Водкин в своей работе. Очень необычен ракурс, будто создатель сам поднялся высоко-высоко в облака. На одном полотне как бы объединены сразу же несколько картин, показывающих размеренный быт крестьян. Какая-либо сюжетная линия отсутствует. Намешаны сразу же несколько событий русского народа, которые так или иначе происходят с каждым. Но только у отдельно взятого крестьянина все эти явления протекают последовательно, а одновременно – в деревеньках, разбросанных и тут и там. Художник постарался передать быт не определенного населенного кусочка земли, а всей огромной территории страны. Этим и обусловлена особенность подачи изображения. Как уже отмечалось выше, вид как бы сверху. Петров-Водкин отдаляется от реального восприятия, пытаясь окинуть своим взглядом всю Россию. Цвета, выбранные кистью живописца, не случайны. Они очень традиционны для этого народа. Отмечается преобладание в одежде белого, красного и синего. Свободные рубахи на мужчинах, платки и юбки до пят на женщинах – всё это вполне привычно для крестьян. Основным тоном пейзажа выступает зеленый (поля, леса, луга, трава, кустарники) и синий (небо и река). Однако в целом картина выглядит очень гармонично. Нет никаких ярких пятен, резко бросающихся в глаза. Цветовое решение очень приятно для ценителей искусства. Подводя итог, можно еще раз восхититься этим полотном великого художника, попытавшегося вобрать в одно произведение особенности такого многочисленного, древнего и имеющего богатейшую историю русского народа.

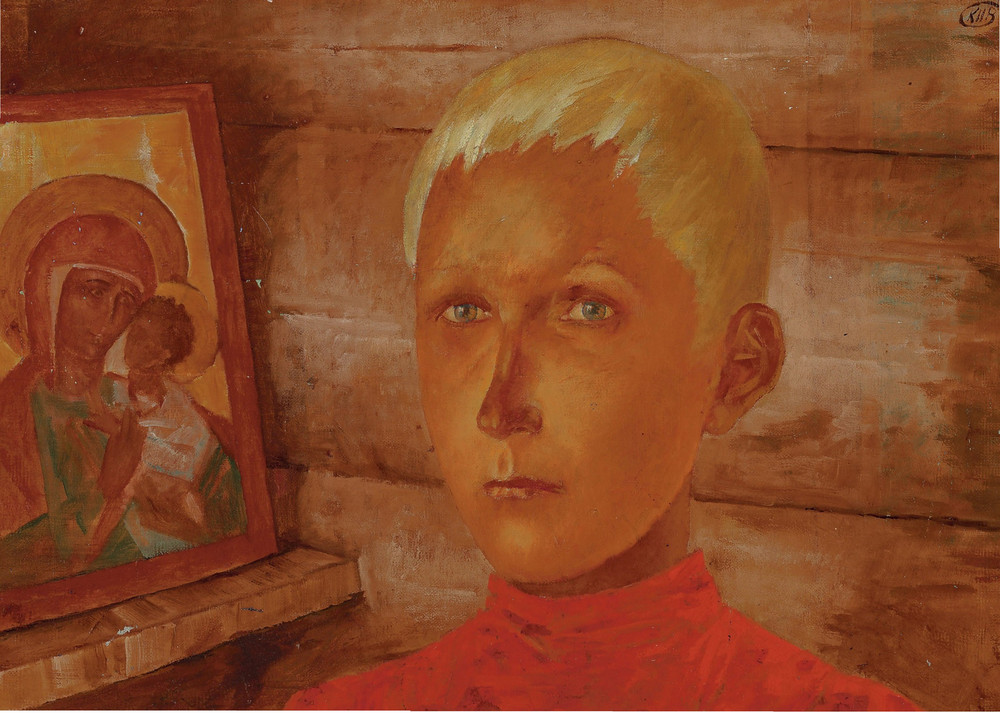

Кузьма Петров-Водкин Петроградская мадонна

Картина Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина «1918 год в Петрограде», написанная в 1920 году, является одной из самых запоминающихся и значимых работ мастера, не считая, конечно, его знаменитого полотна «Купание красного коня». Выставленная в Третьяковке, она больше известна под названием «Петроградская мадонна».

Строгие критики считали эту работу «отражением эпохи» и «историческим символом» революции. Были высказывания о том, что «Петроградская мадонна» — это лицо, настроение революционной столицы и олицетворение России того неспокойного времени…

Женщина на картине, в глазах которой видна тревога за будущее, может только смиренно ждать завтрашнего дня, не зная что будет с народом и с ней самой…

Сюжет поражает простотой

Сюжет картины «Петроградская мадонна» поражает своей простотой и реалистичностью. Главная героиня — молодая женщина. Её голова повязана белым платком, в глазах — тревога и смирение. На руках у молодой матери — мальчик, прильнувший к груди. Его личика не видно, но нет сомнений: малыш — ровесник Великой октябрьской социалистической революции 1917 года. Когда смотришь на полотно, невольно возникает мысль, что перед тобой не лицо обычной горожанки, а иконописный лик. Автор представил женщину в очевидном образе Богоматери. Выражение лица и сами его черты, поза, одежда — всё отсылает к иконописным традициям, которые художник прекрасно знал, ибо серьёзно изучал.

Не менее интересен фон картины. Присмотревшись, можно увидеть листовки на стенах. К слову, если верить воспоминаниям очевидцев, тогда за каждым поворотом прохожих ожидали революционные манифесты и воззвания. Здания с выбитыми стеклами в окнах, но, тем не менее, нельзя сказать, что они разгромлены. Наоборот, почему-то создается впечатление, что это здания эпохи Возрождения. Петроград кисти Петрова-Водкина выглядит очень красивым и гармоничным.

Пешеходы на улице сбились в группы. Скорее всего, они делятся тревожными новостями и слухами. А может просто обсуждают самый больной в то время вопрос: где взять хлеба?

Художник намеренно изобразил улицы пустынными и широкими, а дома — высокими и мрачными. В этом большом городе никому нет дела до бед «маленького человека», и матери с младенцем также некому обратиться за помощью.

«Петроградская мадонна»

Однако «Петроградскую мадонну» Кузьмы Петрова-Водкина нельзя назвать трогательной или романтической картиной. Она скорее похожа на новостную сводку и сухую констатацию фактов. Зритель, глядя на нее прекрасно понимает: в стране царит разруха, страх, нищета.

Однако жизнь продолжается и этот образ матери с младенцем. Так сказать, рождение новой России… Поэтому нет ничего удивительного, что именно «Петроградская мадонна» завершает цикл о материнстве в творчестве Петрова-Водкина, куда вошли «Девушки на Волге», «Утро», «Мать».

Художник и революция

В 1918 году Кузьма Петров-Водкин становится одним из учредителей и активных участников Вольфилы (Вольной философской ассоциации). Это была территория свободного мнения, новых идей режиссеров, поэтов, художников, так сказать, магнит для молодых и голодных студентов. Андрей Белый читал здесь «Симфонии» и доклад «Кризис культуры», Александр Блок — поэму «Двенадцать» еще до того, как она была напечатана, а Евгений Замятин — роман «Мы» как предупреждение об «опасности государственного абсолютизма».

Участники почти не говорили о политике, однако свято верили, что революция политическая должна стать прежде всего основой для революции духовной. Главными темами в клубах, кружках и дискуссиях Вольфилы была философия искусства и духовного преображения человека.

Сегодня кому-то покажется странным, но несмотря на голод и холод люди свято верили в новую жизнь. Так что не удивительно, что у художник возникла идея написать именно такую картину-возрождение, ибо он, как и все, надеялись на счастливое будущее.

Творческие приёмы

Именно тогда Петров-Водкин окончательно разработал собственную теорию живописи и особые творческие приёмы, так сказать, «сферическую перспективу», который даёт ощущение шарообразной поверхности, и «трёхцветие» — использование красного, синего и жёлтого цветов. Эти приёмы Кузьма-Петров Водкин использовал в своих поздних работах, включая портреты и натюрморты: «Полдень», «Утро. Купальщицы», «Девушка в красном платке (Работница)», «Утренний натюрморт».

К 10-летнему юбилею Красной армии Кузьма Петров-Водкин написал картину «Смерть комиссара». На переднем плане он изобразил раненого мужчину в комиссарской форме, которому не дает упасть на землю его ординарец, на заднем плане — подстреленного солдата и его уходящих однополчан. Полотно признали шедевром выставки Ассоциации художников революционной России, а искусствовед Яков Тугендхольд даже назвал его «гвоздём» всей экспозиции. Но, это, так сказать, был практически последний его шедевр.

Художник и мыслитель

В 1928 году здоровье Кузьмы Сергеевича ухудшилось и он по совету врачей почти бросил писать картины. Художник переезжает жить в Детское село. Иногда берётся за кисть, но чаще занимается писательством.

Мастера не стало 15 февраля 1939 года. В память о нем его друг, тоже художник, Павел Кузнецов написал:

«Это был мастер, преданный своему делу, пламенный, прямолинейный, глубокий. Будучи связан с ним ещё с детских лет, я с чувством уважения отмечаю, что он эти черты пронёс через всю жизнь свою и через всё искусство своё. Со школьных лет К. С. всегда искал новых изобразительных путей, много думал над вещами, прежде чем написать их. Он подвергал свои работы тщательному анализу, будучи от природы не только художником, но и мыслителем».

Оценка, продажа и реализация картин К. Петрова-Водкина

Реорганизатор художественного образования в России К. Петров-Водкин

Кузьма Сергеевич родился в 1878 году в российском городе Хвалынск. Необычная фамилия Петров-Водкин досталась ему от отца-сапожника и нередко служила причиной того, что от художника с неблагозвучной фамилией воротили нос.

В Хвалынске молодежь в те годы повально пьянствовала, так что рассчитывать на прекрасную жизнь не приходилось. Однако молодого Кузьму спас от такого неперспективного будущего его собственный талант. Провалившись при поступлении в самарское железнодорожное училище, юноша пошел на уроки живописи к Ф.Е. Бурову. В связи со смертью Бурова, стать художником Кузьма не успел, однако его талант заметил известный архитектор Р.Ф. Мельцер, который приехал в Хвалынск для строительства особняка и увидел рисунки Петрова-Водкина. С этого момента началось длительное обучение юноши вначале в Санкт-Петербурге, затем в Москве (учился у Валентина Серова) и за границей.

Кузьма Сергеевич относится к числу тех активистов, которые реорганизовали систему художественного образования в России. Он преподавал в ряде художественных мастерских, состоял в обществах «Четыре искусства» и «Мир искусства», и с 1932 по 1937 годы работал председателем ЛОССХ. К числу его выдающихся работ относятся «Богоматерь с младенцем», «Купание красного коня», «Богоматерь. Умиление злых сердец», «Мать и дитя», автопортрет и другие.

Скончался художник в 1939 году в Ленинграде в возрасте шестидесяти лет.

Особенности творчества мастера

Трехцветная система в живописи

В период неспокойных в стране революционных настроений художник продолжал глубокое изучение теории, которая помогала ему стать более искусным в живописи. Одной из них была теория трехцветия, которую Кузьма Сергеевич описал в своей книге «Пространство Эвклида». Ее суть заключается в том, что чистыми являются только красный, желтый и синий цвета, все остальные — смешанные, то есть их можно получить из этих трех цветов.

Изучая существующие к тому времени научные трактаты по теории цвета и проводя собственные эксперименты, художник пришел к выводу, что названные цвета должны быть базовыми в любой картине. Например, если сделать на белом холсте красный мазок, то вокруг него появится зеленоватое обрамление. Многие художники воспринимают это обрамление и дорисовывают вокруг красных фигур. Однако Петров-Водкин необходимости в этом не видел. По его мнению, добавление в этом случае зеленого не только дает зрителю самому наслаждаться эффектом, но и приводит к новому смешению красок, грязнит цвета и саму картину. Он призывает отказаться от сложных цветов, что открывает возможность зрителю любоваться чистыми цветами, чистой гармонией.

Сферическая перспектива

Петров-Водкин является автором так называемой сферической или наклонной перспективы. Этот подход предполагает влияние на человека его шарообразной планеты. Это влияние художник передает с помощью особых художественных приемов: наклонного изображения персонажей, уходящего вдаль пространства и создания ощущения связи человека с планетой. При этом сам автор метода предлагает в большей мере учиться планетарному видению, а не приемам переноса этого видения на бумагу. Сферическая перспектива отчетливо наблюдается в его картинах «Полдень. Лето», «Смерть комиссара», «Весна» и ряде других произведений.

Символизм в творчестве

Кузьму Сергеевича считают одним из последователей символизма, для которого символ приобрел особое значение. Он видел в нем силу, которую можно противопоставить техническому прогрессу, силу, позволяющую увидеть за реальностью более глубокий смысл природы. Художник наделял символическим смыслом все компоненты живописи от эскиза до цвета. Символизм ярко прослеживается в картинах «Купание красного коня», «1918 год в Петрограде», «Мать» и многих других.

Цены, рекорды продаж картин Петрова-Водкина

Сколько стоят картины Петрова-Водкина в наше время? Для понимания того, каков спрос на его картины, обратимся к аукционным продажам.

К числу самых резонансных продаж произведений Петрова-Водкина можно, безусловно, отнести уход его картины с торгов 2012 года в аукционном доме MacDougall’s. Тогда на продажу выставили картину «Натюрморт. Яблоки и яйца», эстимейт которой составил 2-3 миллиона фунтов стерлингов. В итоге работа была приобретена за рекордные 3,6 миллиона долларов. Эта картина отражает характерный для художника принцип сферической перспективы, позволяющий изобразить предмет одновременно сверху и сбоку.

В 2010 году состоялась не менее громкая продажа на торгах Сhristie’s. На этот раз ажиотаж вызвала картина Петрова-Водкина «Вася», которую почти восемьдесят лет до этого никто не видел. Последний раз она была представлена в 1932 году, после чего перекочевала в руки американского коллекционера. Интересно, что эстимейт картины составил только 350 тысяч долларов, но во время торгов цена взлетела в несколько раз. В итоге полотно ушло с молотка за 2,6 миллиона долларов. Такую популярность картины эксперты объясняют редкостью их появления на аукционах.

Из других картин художника, проданных на аукционах, назовем «Материнство» (ушло за 1,7 млн долларов в 2009 г.), «Орфей» (0,9 млн долларов, 2013 г.) и «Мать с ребенком» (268 тыс. долларов, 2010 г.).

Так как картины Петрова-Водкина стоят немало, периодически появляется информация об их хищении или подделках. Так, летом 2007 года в правоохранительные органы обратилась жительница Петербурга с заявлением о пропаже картин. Среди украденных работ была картина Петрова-Водкина «Купальщица». Так как документов о подлинности картин у владелицы не было, а в доме даже не было сигнализации, одной из отрабатываемых версий была «кража под заказ».

По словам специалистов Московской Научно-исследовательская экспертизы им. Третьякова, мошенники могут намеренно приносить поддельные картины на экспертизу, так как после ее проведения на картине появляется специальный номерок. При этом покупатель не всегда проверяет наличие самих бумаг. Такая история произошла как раз с одной из картин, выдаваемых за работу Петрова-Водкина. Покупатель уже практически отдал за полотно деньги, но в последний момент все же спросил об экспертном заключении. В ответ на это мошенники ответили обычное: «Вероятно, потеряли».

Все это говорит о том, что перед покупкой или продажей нужно оценить картину Петрова-Водкина силами профессионалов и только потом совершать сделку. О том, как это сделать, а также как и где продать картину Петрова-Водкина выгодно, мы расскажем далее.

Оценка, продажа и скупка картин Петрова-Водкина

Экспертиза картин

Оценить картину Петрова-Водкина самостоятельно можно лишь условно. В то же время специалисты сделают это профессионально. Например, сотрудники Научно-исследовательского центра экспертиз им. Бенуа проведут полноценную экспертизу картины Петрова-Водкина: определят истинный возраст полотна, его автора, место создания, используемые художественные приемы и примерную стоимость на рынке живописи. Сделать это им позволяет современная лаборатория и большой опыт оценки произведений искусства.

Как и где продать картину Петрова-Водкина

Продажа работы такого известного автора складывается из двух составляющих: тщательного сбора данных о картине и поиске состоятельного покупателя. Сбор данных подразумевает подробное описание истории ее написания, всех действий, которые с ней производились (участие на выставках, награды, продажи на аукционах, передача по наследству и т.д.), а также представление самой картины (качественные фото, описание размеров, надписей).

В поиске подходящего покупателя вам помогут специализированные ресурсы. Например, вы можете продать картину Петрова-Водкина на нашем сайте «Лермонтов». Нашу галерею посещают ценители искусства, коллекционеры, готовые заплатить значительную сумму за подлинную ценность. Для продажи вам достаточно прислать нам качественные фотографии и описание картины.

Как ускорить продажу

Некоторые произведения искусства годами не могут найти своего покупателя. Ускорению продажи способствуют все необходимые документы о проведенной экспертизе, грамотное описание истории картины и разумная цена. Если вы не хотите заниматься подготовкой картины к продаже, не желаете долго ждать, вы всегда можете продать картину нам за процент от ее стоимости. Подробности о том, на каких условиях мы ведем скупку картин Петрова-Водкина, читайте в разделе о приеме на комиссию.

Связаться с нами можно по телефону или почте, указанным во вкладке «Контакты».

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич: картины и творческий путь

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878—1939 гг.)

Заслуженный деятель искусств России Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878—1939 гг.) в раннем своем творчестве отличался аллегорическими представлениями. Его портреты, натюрморты и жанровые произведения выделяются своей контрастностью и яркой выразительностью. Кузьма Сергеевич родился и вырос в Хвалынске — небольшом волжском городке под Саратовом.

По его собственным словам:

«Рождение на Волге уже указывает на что-то. Прежде всего, это сразу, с детства, устанавливает человеческий глаз на природные красоты, на красоты широкого водного пространства, холмов».

С самого раннего детства Петров-Водкин увлекался рисованием. С 1890 по 1893 г. Кузьма Сергеевич учился в Хвалынском четырехклассном городском училище, где, как говорил он сам, «числился на никаком счету». Но однажды на уроке, слушая объяснения преподавателя, он начал делать набросок на чистом листе. Штрих за штрихом появлялось иллюзорное изображение, создающее впечатление разорванности листа. Когда учитель закончил опрашивать детей, Петров-Водкин громко объявил, что «дыра» нарисована. По сей день этот рисунок хранится в музее города Хвалынска.

Ни родные, ни близкие не относились к увлечению Кузьмы серьезно. Но жажда творчества преодолела все преграды, и, приехав в Самару, чтобы учиться в железнодорожном училище, он поступил в классы живописи и рисования Федора Емельяновича Бурова.

Летом 1895 г. Петров-Водкин переехал в Петербург и поступил в Штиглицкое училище, которое готовило художников прикладного искусства. С 1897 по 1904 г. Петров-Водкин продолжил свое обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

Первые произведения Петрова-Водкина были ориентированы на символизм и модернизм немецких и французских художников. Хочется отметить такие полотна, как «Элегия», «Берег» и «Сон».

Картины Петрова-Водкина с названиями и описанием

1919 год. Тревога (1934г., Русский музей, Санкт-Петербруг)

Берег (1908 г., Русский музей, Санкт-Петербруг)

Бириби. Африка (1907)

Богоматерь Умиление злых сердец (1914-15гг., Русский музей, Санкт-Петербруг)

Бокал и лимон (1922)

В Шувалове(1926г., Русский музейСанкт-Петербург)

Весна (1935г., Русский музей, Санкт-Петербруг)

Гибель (1914г., Русский музей, Санкт-Петербург)

Девушки на Волге (1915, Третьяковская галерея, Москва)

Землетрясение в Крыму (1927г., Русский музейСанкт-Петербург)

Красный всадник (1926 г. )

Купание красного коня (1912 г, Третьяковская галерея, Москва)

На линии огня (1916, Русский музей, Санкт-Петербруг)

Натюрморт с зеркалом (1919 г)

Париж. Нотр-Дам (1924г., Русский музейСанкт-Петербург)

Петроградская мадонна (1920 г, Третьяковская галерея, Москва)

Полдень (1917г., Русский музей, Санкт-Петербург)

Портрет жены художника (1915г., Иркутский художественный музей)

Свеча и графин (1918г., Третьяковская галерея, Москва)

Селедка (1918г., Русский музей, Санкт-Петербруг)

Скрипка (1916г., Одесский художественный музей)

Смерть комиссара (1928, Русский музей, Санкт-Петербруг)

Утренний натюрморт (1918 г, Русский музей, Санкт-Петербруг)

Утро. Купальщицы (1917, Русский музей, Санкт-Петербруг)

Шах-и-Зинда (Самарканд) (1921г., Русский музейСанкт-Петербург)