О чем говорит русский язык

Русский язык и занимательные факты о нем

Считается, что русский язык достаточно сложен и очень многогранен. На нем говорят люди в самых разных странах мира, многие его понимают. На сегодняшний день он занимает 6 место в мире по числу говорящих на нем людей, а что касается количества носителей языка — здесь русский занял почетное 8 место.

Но, говоря по-русски, люди зачастую даже не задумываются о том, на каком удивительном языке они говорят и не знают его истории. Многие из нас не знают о родном языке практически ничего. А между тем, есть очень любопытные факты, на тему которых мы и поговорим в этой статье. Мы уверены, что вы узнаете много нового и интересного.

Факт 1

Практически все слова, которые в русском языке начинаются на букву «А», были заимствованы из иностранных языков. Истинно русскими в этом отношении являются всего три слова. А именно «авось», «азбука» и «аз».

Факт 2

Всем привычная буква «Х» изначально называлась несколько длиннее, а именно «хер». От названия этой буквы появилось слово «похерить». Смысл в том, что по виду буква напоминает крест, то есть «похерить» значит каким-то образом что-то перечеркнуть. Смысл этого слова неизменен и в наши дни.

Факт 3

Немногие знают, что в русском есть 2 слова, в которых подряд целых три гласных — это слова змееед и длинношеее.

Факт 4

На Руси и в Российской империи существовало понятие «нелепый глагол». Поскольку устаревшее слово «лепота» означало красоту и правильность чего-либо, то слово «нелепый» означало полную противоположность этому понятию. Слово «лепота» на данный момент почти не используется, а слово «нелепый» осталось и сохранило свой первоначальный смысл.

Факт 5

Самое длинное слово в русском языке, которое достаточно часто употребляют его носители — соответственно. В нем целых четырнадцать букв!

Факт 6

Носители английского языка, которые решили изучать русский, придумали оригинальную идею, как запомнить по-русски выражение «я люблю вас». Чтобы им было проще его выучить, они перекроили его на свой лад — «yellow blue bus», что в переводе на русский означает желто-голубой автобус.

Факт 7

Русский алфавит очень интересный и иностранцам может показаться даже странным. Например, многие буквы сильно напоминают латинские. Но самое забавное, что есть буквы, которые вообще невозможно произнести и как-то обозначить. Трудно также и объяснить их значение. Это Ъ и Ь.

Факт 8

Буква «й» сама по себе не вызывает ни у кого удивления, если встречается в середине слова, но вот чтобы слово с нее начиналось — это считается редкостью. Даже носители языка, как правило, в состоянии вспомнить всего пару-тройку таких слов, например, йога или йод. И только единицы в курсе, что слов, начинающихся на «й», в русском языке насчитывается 74 штуки.

Факт 9

Еще одна редкая буква — «ы». На нее начинаются некоторые названия географических объектов в России.

Факт 10

Еще один занимательный факт — в слове «обороноспособность» целых 7 букв «о»!

Факт 11

На сегодняшний день по популярности в сети Интернет русский язык уступает только английскому и занимает 2 место. Всего в мире на нем изъясняется более 260 миллионов людей.

Факт 12

Русский язык постоянно меняется. Не только уходят архаизмы, но и появляются новые правила. Например, ранее слово «кофе» употреблялось только в мужском роде, но уже 10 лет его официально можно употреблять и в среднем. Таким образом, у этого слова целых два рода одновременно.

Факт 13

Современное слово «баба» считается просторечным и иногда даже оскорбительным, но немногие знают о том, что раньше звание «баба» нужно было еще заслужить. Так называли только тех женщин, которые смогли родить сына. Если у женщины рождались только девочки, то бабой ее не называли вплоть до того момента, пока она не родит мальчика.

Факт 14

Еще одно интересное заимствованное слово — хулиган. Оно было заимствовано в английском языке, от фамилии Халиган одного из английских семейств. Свой сегодняшний смысл в русском получило из-за того, что представители английского семейства отличались весьма буйными чертами характера.

Факт 15

Долгое время в русском языке не существовало буквы «ё» — вплоть до 1873 года.

Факт 16

Первые слова, которые прозвучали в космосе, были произнесены именно на русском языке. Нетрудно догадаться, что произнес их никто иной как Юрий Гагарин.

Факт 17

«РЕНТГЕНОЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО» — самое длинное русское слово, состоящее из 33 букв! Оно даже попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Факт 18

В русском языке много выражений, в которых фигурирует слово рука. Причем они имеют разный смысл. Например, «руки так и чешутся», «идти по жизни рука об руку», «все в твоих руках» и другие.

Факт 19

Сегодня первая буква алфавита — это «А», но когда-то первой была «Я» и только потом они поменялись местами.

Факт 20

Знак препинания, который мы сегодня знаем как восклицательный знак, когда-то назывался «точкой удивления». По-настоящему полюбить русский язык, избавиться от досадных ошибок в устной и письменной речи, вспомнить правила и восполнить пробелы в знаниях поможет курс «Идеальный русский». Теория, диктанты, отработка полученных навыков — все для того, чтобы качественно усвоить материал!

Русский язык

Этнический язык русских

Индоевропейские — (балто-)славянские — восточные — русский язык

Носители русского языка в РФ представляют собой полиэтническое сообщество с преобладанием русских. По данным на 2010 год, русским языком как основным в России пользуются около 137,5 млн человек; число говорящих на русском языке в мире составляет примерно 260 млн человек. В общее число носителей русского языка входят граждане бывших советских республик и диаспоры, находящиеся за рубежом по всему миру.

Русский язык является государственным языком России и Белоруссии и имеет статус официального в Казахстане, Киргизии и нескольких других странах. Современный русский язык является средством общения и обучения в школах и используется как литературный. Устная спонтанная речь и подготовленная письменная речь, то есть говорение и письмо, — это функциональные полюсы социально развитого государственного русского языка. Письменная речь используется как средство государственного документооборота и делопроизводства, а также для письменного представления устной речи. Преподавание этой стороны русского языка выведено в школьную программу в РФ в качестве обязательного компонента.

Основные диалектные черты говоров северного наречия:

— Присутствует так называемое оканье (гласные [о] и [а] различаются во всех безударных слогах): в[о]дá, тр[а]вá.

— Отсутствует звук [j], и происходит стяжение гласных в окончаниях -ая [аjа], -ае [аjе], -ую [уjу], -ые [ыjу], -ие [иjе]: например, [молодá женá], [он дéлат рабóту], [нóву кварти́ру].

— В ударном и предударном слоге на месте [ѣ] между мягкими согласными произносится [и]: «в лесу» — в [л’и́с’]у, «верю» — [в’и́р’]ю, «весенний»

— Возможно произношение гласного [о] в первом предударном слоге после мягких согласных и в заударном слоге: [с’о]стрá,с[в’о]крóвь, ó[з’о]ро, пó[л’о].

— Сочетанию звуков [бм] соответствует долгий [м: ] или его мягкий вариант: «обман» — о[м: ]áн, «обмен» — о[м’: ]éн.

— Существительные на -ушк-, -ишк- изменяются по второму склонению: например, «дéдушко» — «с дéдушком».

— Ударение у существительных в форме именительного падежа множественного числа падает на основу слова: «вóлки», «вóры», «орéхи».

— У существительных и прилагательных совпадают формы дательного и творительного падежа: «доверя́ть свои́м рукáм» — «дéлать свои́м рукáм» (в литературном русском — «делать своими руками»).

— Существительные мужского рода, обозначающие степени родства, образуют мужской род с суффиксом [овj/евj]: «братовья́», «зятевья́».

— У глаголов 1-го и 2-го спряжения в окончаниях третьего лица множественного числа появляются разные гласные: пи́ш[у]т — ды́ш[а]т, кóл᾽[у]т — нóс᾽[а]т.

— Употребляются согласуемые постпозитивные частицы: «дóм-от», «в домý-ту», «домá-та», «в дóме-ти».

— Распространены слова «квашня́» (посуда для замешивания теста), «сковорóдник» (приспособление для вынимания сковороды из печи), «орáть» (пахать), «берё́жая» (беременная, о кобыле), «погóда» (плохая погода), «ухвáт» (приспособление для доставания горшков из печи), «кри́нка» (посуда для хранения молока), «борони́ть» (бороновать) и другие.

Основные диалектные черты говоров южного наречия:

— Присутствуют различные типы аканья — диссимилятивное и недиссимилятивное. При диссимилятивном аканье качество первого предударного гласного расподобляется с качеством ударного (перед [á] невозможен [а]): в[а]дóй, в[а]ды́, но в[ə]дá. При недиссимилятивном аканье предударный гласный не зависит от ударного: в[а]дá, в[а]дóй, в[а]ды́.

— Также наблюдаются диссимилятивное и недиссимилятивное яканья. Зависимость в целом похожа на аканье: при диссимилятивном яканье — [н’и]слá, [н’а]сё́шь, [н’а]сý; при недиссимилятивном — [н’а]слá, [н’а]сё́шь, [н’а]сý.

— Фрикативный согласный звук [γ] чередуется с [х]: но[γ]á — нó[х], дрý[γ]а — дрý[х].

— Слово «пшеница» произносится со вставным гласным: п[а]шени́ца.

— У существительных в форме именительного падежа множественного числа ударение падает на окончание: «волки́», «воры́», «орехи́».

— Совпадают окончания у личных и возвратных местоимений в родительном-винительном и дательном-предложном падежах: «у менé», «у тебé», «у себé», «менé», «тобé», «собé».

— Присутствие конечного [т’] в личных окончаниях глаголов: он говори́[т’], они несу́[т’].

— Гласные в окончаниях третьего лица множественного числа 1-го и 2-го спряжения совпадают: пи́ш[у]т— ды́ш[у]т, кóл᾽[у]т — нóс᾽[у]т.

— Слово «путь» склоняется по продуктивной схеме: путь — путя — путю — путём. 3

— Инфинитивы глаголов «нести», «плести», «идти» принимают формы «несть», «плесть», «ити́ть» («иди́ть»).

— Распространены слова «дежá» (посуда для замешивания теста), «чáпля», «чáпельник» (приспособление для вынимания сковороды из печи), «погóда» (хорошая погода), «жерёбая» (беременная, о кобыле), «ток» (площадка для молотьбы), «цеп» (орудие молотьбы) и другие.

Среднерусские говоры совмещают черты, порознь характерные для двух наречий. Поэтому в северной части среднерусских говоров больше северных диалектных черт, а в южной — южных.

Почему в России все говорят по-разному? Все, что вы должны знать о диалектах русского языка

1. Современный русский язык – лишь один из диалектов древнерусского языка

Древние люди, населявшие Русь, были в основном неграмотны, не могли проверить использование слов в словаре и не придерживались определенных правил в речи. Поэтому до XIV века долитературный древнерусский язык развивался как устный: стихийно.

К XIV же веку Русь представляла собой удельные княжества, часть из которых была захвачена татаро-монголами. Но древнерусский язык продолжал развиваться.

В географически близких областях эволюция речи происходила по-разному. Постепенно выделились три диалекта: украинский, белорусский и русский. Каждый из них в итоге сформировался в отдельный язык, сейчас это близкие восточнославянские языки.

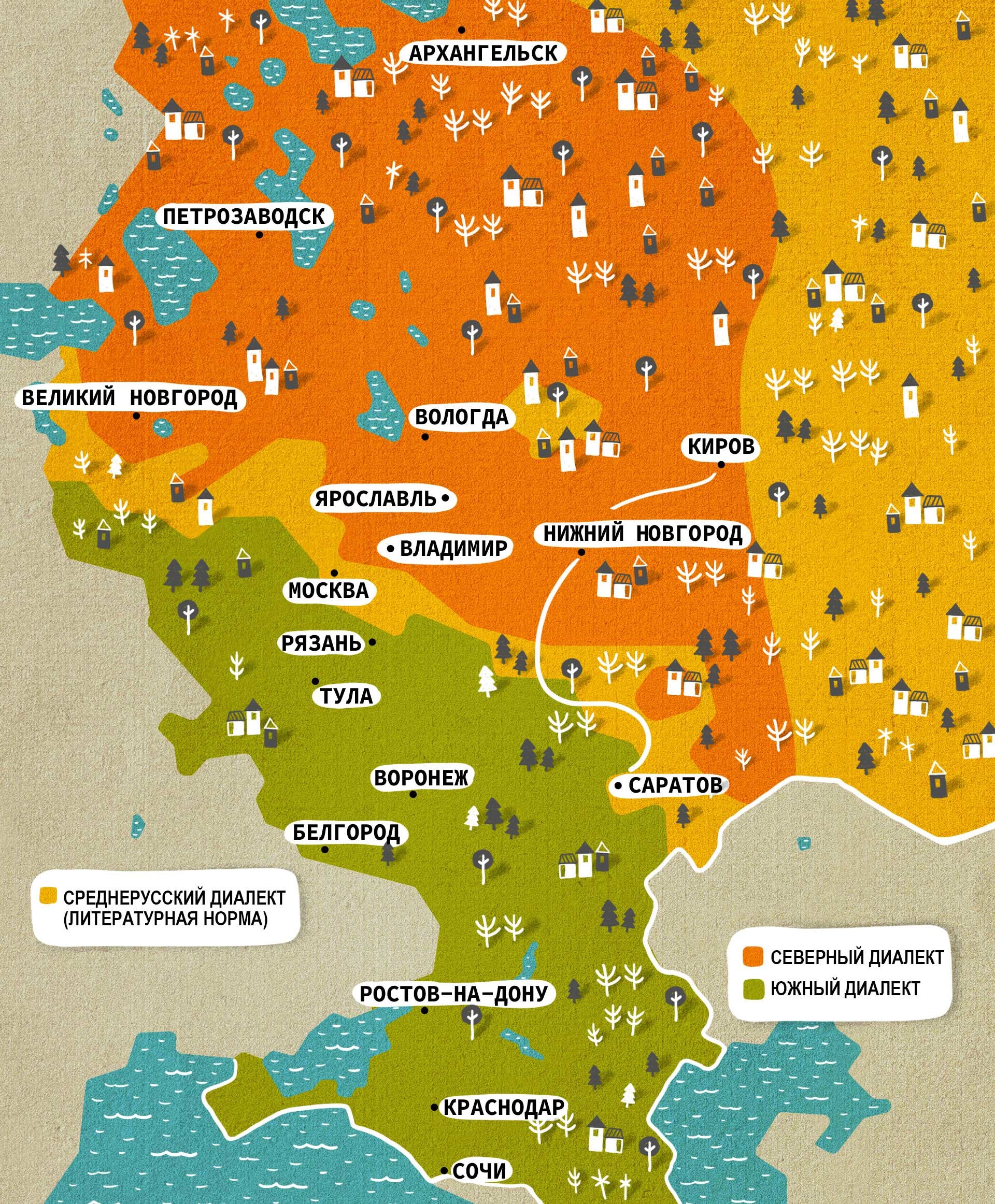

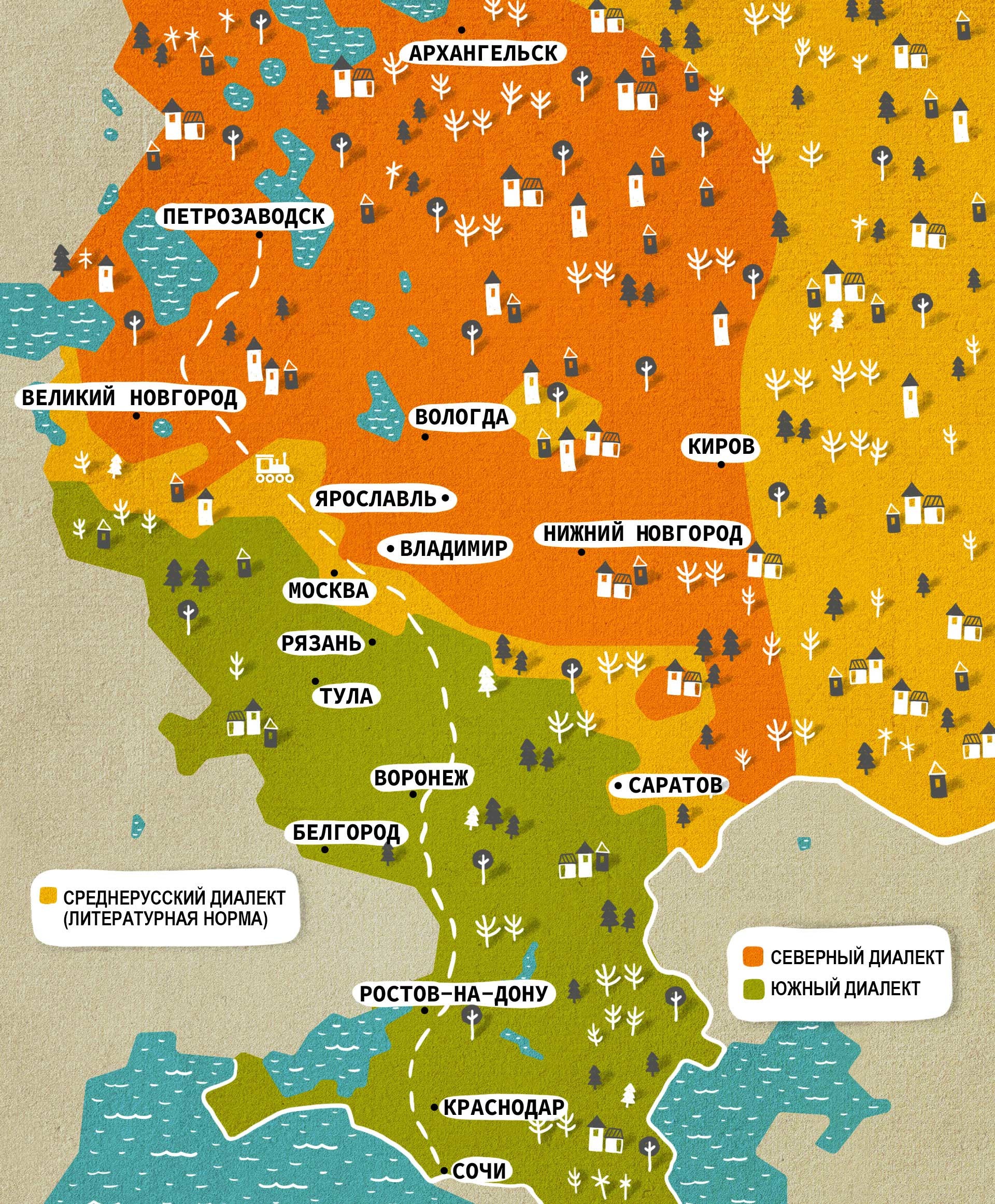

2. В русском языке три основных диалекта

Несмотря на то, что Россия такая большая, лингвисты выделяют всего три группы говоров: северные, южные и среднерусские, в которых произошло взаимопроникновение северных и южных черт.

Директор института лингвистики РГГУ Игорь Исаев говорит, что условную границу между диалектами на западе и востоке России можно прочертить по центральной европейской части, если провести линию от Кирова, через Нижний Новгород и до Саратова на юге.

Все говоры восточнее этой границы – а значит, весь Урал, Сибирь и Дальний Восток – сформировались на основе говоров старейших славянских племен. Это язык переселенцев из центра России, который с течением времени изменился незначительно.

Поэтому во Владивостоке вы вряд ли почувствуете сильную разницу в речи по сравнению с Москвой. Гораздо сильнее будет отличаться, например, речь жителей северного Архангельска и южного Краснодара.

3. Литературный язык сформировался вокруг политического центра

Во всех крупных городах России говорят преимущественно на так называемом литературном языке. Архаичные диалекты конца XIX века постепенно разрушаются. И все же нельзя утверждать, что все русские говорят одинаково.

Обязательно «выдадут» себя просторечия, особенно в деревнях и маленьких городах, а также среди людей старшего возраста. Но эти отличия никогда не будут столь сильны, как в разных регионах Италии и тем более Китая. За исключением отдельных редких слов все русские поймут друг друга.

4. Основные отличия северного и южного диалекта от литературной нормы

Различия просматриваются на всех уровнях языка: в фонетике (произношении звуков), морфологии (склонении и изменении слов в зависимости от падежа и числа), лексике (употреблении слов). Вот лишь некоторые из отличительных черт:

5. Каждый регион обладает своими особенностями

Помимо основных диалектов, многие области имеют местные особенности.

Нелли Красовская приводит интересный пример: в Тульской области есть слово «казюк», так называли рабочих тульских оружейных заводов. Произошло это слово от слова «казна», потому что заводы спонсировались из государственной казны, а работа была престижная и высокооплачиваемая.

Словом «жалик» туляки называют пряник без начинки, испечённых из остатков теста, которое месили вероятно для знаменитого тульского пряника.

В Вологде же, например, как рассказывает Игорь Исаев, слово «стая», означающее во всей России «стаю птиц» или других животных, используется также для обозначения хозяйственной постройки для мелкого скота. А например пруд вологжане называют «вица».

Каким стал русский язык сегодня? Часть I

Приблизительное время чтения: 28 мин.

Лекцию читает Ирина Левонтина, кандидат филологических наук.

Вот изменения в синтаксисе, и в сочетаниях отдельных слов: «Можно, пожалуйста?» Это изменение, которое захлестнуло абсолютно молодёжную речь, абсолютно. Я не знаю ни одного молодого человека, который бы так не говорил, а для людей старшего поколения это до сих пор непривычно. Вообще, слово пожалуйста, слово пожалуйста традиционно в русском языке до последнего времени всегда сочеталось только с повелительным наклонением: дай, пожалуйста; принеси, пожалуйста и т.д. Дай, пожалуйста! Принеси, пожалуйста! А сейчас мы можем услышать, т.е. не можем услышать, а слышим постоянно: «Можно, пожалуйста, мне воды?» Это абсолютно такая новая вещь, понятное дело, под влиянием английского языка, там есть соответствующее слово please, оно используется… у него более широкая сочетаемость слов. Вот появилась такая вещь как «Можно, пожалуйста?» Казалось бы, совершенно частная. И вот еще одна конструкция, еще одна конструкция… Вот! Мне нравится, что представители молодого поколения хихикают, они это узнают, а вообще я, конечно, специально привожу вот какие-то такие вещи, которые кажутся абсолютно дикими. Ни о кого нет монополии на русский язык, русский язык – это то как говорят носители русского языка. Вот если интеллигентные носители русского языка нового поколения говорят так, значит мы не можем сказать, что это не литературный русский язык. Это значит, что это уже новая версия русского литературного языка. Мы еще обо всех этих проблемах будем много говорить. Тут довольно сложно все устроено. Вот.

Ну вот любопытная история. В 2013 году, после митинга против «антисиротского» закона, Лимонов заявил, что «оппозиция в дубленках», она оторвалась от народа, эта «оппозиция в дубленках», и значит в этих своих дубленках она перешла Рубикон, и теперь она уже все… не с народом. И это было очень забавно, потому что дубленки конечно… он имел в виду, что дубленка – это показатель такого чрезвычайного благополучия, сытости и так далее. Именно так, именно так и было, конечно, в семидесятые годы, когда Лимонов уезжал. Вот дубленка – это такой символ, это, действительно, тогда было так для всех. И вот я помню, что в журнале «Юность» был опубликован рассказ, который назывался «Белое чудо». Там девочке привезли дубленку белую, и у нее по этому поводу страшные переживания экзистенциальные, сможет ли она ее носить. Потому что если ее кто-нибудь полюбит, как она будет знать, полюбили ее вот за ее качества или за ее прекрасную дубленку. И в конце концов отказывается ее носить. Т.е. на самом деле дубленка – это был такой символический объект, ну разумеется, в 2013 году уже ничего подобного не было. Дубленка – это в общем то такой совершенно… даже уже норковая шуба, про которую тоже говорили, что революция норок и т.д., даже норковая шуба уже к этому моменту не могла бы служить таким символом, а уж дубленка и подавно. А вот любопытно, что до этого с дубленкой произошла совершенно обратная история, когда лингвисты – мои коллеги- вспоминают, что в свое время, в семидесятые опять же годы, когда как раз вот дубленка была символом и т.д., и, кстати, между прочим, тогда был прекрасный фильм семьдесят шестого года с Тереховой и Гафтом «Дневной поезд» и там есть такое высказывание «престижная женщина», как дубленка, как… забыла опять какой номер… модель жигулей. Вот так же как Жигули никак не могут сейчас считаться престижными, так и дубленка никак. Но вот в семидесятые годы, лексикограф Евгеньева, главный редактор Малого академического и Большого академического словаря, настаивала, чтобы в толковании слова дубленка было написано «одежда бедняков» в семидесятые годы, в то время, когда наоборот в семидесятые годы, уже как пишет одна моя коллега, что к тому моменту уже вся страна сходила с ума по дубленке Анук Эме в «Мужчине и женщине». И вот, действительно, тут произошло… дважды перевернулось это слово, в семидесятые кто-то настаивал на том, что это одежда бедняков, а это был признак престижа. И теперь в 2013 году Лимонов рассматривает дубленку как признак благополучия и сытости, когда ситуация опять изменилась. Вот это такой маленький пример, значение слово дубленка, вот значение – не изменилось, изменилась вот эта вся культурная бахрома, которая очень важна для слов, конечно. Вот мы видим прямо на наших глазах изменилась дважды.

Очень смешным образом бывают какие-то абсолютно прямые влияния, скажем, технических новинок на язык. Недавно я прочитала в «Фейсбуке» у лингвиста Максима Кронгауза, вот он приехал откуда-то, вернулся и говорит: «Что вы сделали с глаголом «писать»?» Почему теперь никто не пишет писать, а все пишут написывать. Она ему написывает и т.д. Он возмущается, что произошло. А в чем здесь дело? Дело в том, что в русском языке существовал глагол названивать, т.е. очень настойчиво звонить. Вот он существовал. Дальше… люди звонили и вот был глагол названивать. Дальше происходит некоторое изменение таких обыкновений общения, особенно это видно среди молодежи, они гораздо меньше звонят, а пишут друг другу смс-ки. И совершенно естественным образом, люди даже не задумываются над тем, что это какое-то другое слово, а вместо названивать появляется написывать с тем же значением – как бы настойчиво там и т.д. Между прочим, в последнее время опять можно заметить, что опять произошло еще некоторое изменение, теперь дети даже уже не пишут, а записывают голосовые сообщения, и отсылают их. Может быть, теперь появится еще какой-то новый глагол. Это изменение происходит все время. Вот, кстати, может быть, Вы сейчас обратили внимание, я сказала пишут. Ведь совсем недавно естественный жест, сопровождающий слово писать был вот такой (показывает волнообразные движения рукой, имитирующие письмо на бумаге). А теперь закрепился при слове писать вот такой пианистический жест (показывает двумя руками барабанящие движения пальцев по клавиатуре). Так же, как, между прочим, жесты же долго сохраняются, еще долго при слове звонить делали вот так (показывает кругообразные движения кистью руки, имитирующие раскрутку телефонного диска). Но уже молодому поколению это не понятно, что это такое (повторяет жест раскрутки телефонного диска). Но вот там в поезде, когда человек сидит, ты вот ему показываешь (как бы крутит телефонный диск), что мол позвони мне. Но вот уже молодежь может не понять в чем тут дело. И это же касается языка. Но вот значит здесь про написывать рассуждение Кронгауза (слайд презентации со скрином поста в «Фейсбуке»). Но это только один механизм. Я показала, что в языке в словарном составе некоторые изменения связаны с изменениями жизни. Я привела очень простые примеры. Понятно, что есть примеры и более сложные.

Вот вторым словом 2017 года было слово хайп, которое, действительно, активно обсуждалось. Причем, именно в таком контексте, что «Зачем? Это ненужное слово. В русском языке есть много слов, которые могли бы выразить этот смысл» Ну, например, слово ажиотаж, оно тоже не очень русское, но, по крайней мере, уже давно существующее в русском языке и более ли менее, в общем, действительно, то же самое. Когда возникает какой-то предмет или тема, становится очень популярным, об этом все говорят, потом быстро исчезает. Ну про хайп мы, наверное, еще немножко поговорим. Что здесь я хочу сказать? Значит, хайп – это вроде бы ажиотаж и вроде бы просто так. Зачем-то почему-то оно вошло в моду. Но на самом деле, как мне кажется, за этим стоят очень важные культурные причины, почему вдруг слово хайп стало таким популярным. Дело в том, что сейчас происходит очень важный культурный сдвиг. Очень сильно изменяется жизнь в информационном пространстве. Вот представим себе, раньше появлялось какое-то явление или новое слово, ну в XIX веке что-то новое появилось. Об этом где-то написали, напечатали в журнале, этот журнал на тройке повезли куда-то в какое-то поместье, там дворянин, человек… прочитал, обдумал, написал письмо об этом. Значит, письмо тоже куда-то там поехало и т.д. Страшно медленно все это происходило, ну на наш взгляд. Теперь же что-то появляется – идея, слово или какая-то информация – человек нажал кнопку и через секунду тысячи людей это прочитали. Они нажали тоже кнопку и т.д. В общем, лавинообразно в огромных количествах со страшной скоростью происходит этот информационный обмен. Поэтому ажиотаж, конечно, хайп – это в общем-то то же самое, что ажиотаж, но только на фоне вот этой вот многократно возросшей скорости информационного обмена. И мне кажется, то, что слово хайп так быстро прижилось и стало таким популярным, причина этого не только в моде, а в том, что оно отражает вот эту новую ситуацию. Беспокойство человечества и желание как-то приспособиться к этому новому способу существования и способу обращения с информацией. Вот поэтому слово хайп стало таким популярным. Другое дело, что оно может потом выти из моды. Очень часто бывает, что какое-то слово становится популярным, оно несет с собой некоторую новую идею, а потом само слово уходит, а идея сама она уже прижилась, она уже живет помимо этого слова. Иногда слово просто вот ракетой-носителем служит.

А в некоторых случаях бывают такие мемы, которые на самом деле, для того чтобы понять, в чем там дело, надо разобраться и там стоят целые пласты жизни. Печальный мем «ня.пока.», он связан с историей о том, как девочка бросилась под поезд, и отправила сообщение «ня.пока.» Для того, чтобы понять, надо представить себе с одной стороны популярную среди подростков культуру «мимимишности», так сказать, вот эту связанную с японскими мультфильмами аниме, вот это «ня» и «мимими» знаменитые, вот эта детскость, инфантильность и т.д. С другой стороны, в прошлом году много обсуждавшуюся в связи с этим самоубийством, ну там условно «синие киты» и т.д. Ну я не буду сейчас подробно в это вникать, я просто говорю, что за такой вот глупостью иногда стоят вот целые… открываются некоторые бездны. И что еще интересно, вот такие вещи еще как-то начинают переживаться в интернете и сначала возникает такая непосредственная реакция в виде этого хештега #ня.пока., которым начинают дети обмениваться, потом происходит какая-то более сложная рефлексия, и доходит иногда до смешных, но довольно циничных шуток. Ну вот, например, была такая картинка: Кира Найтли в роли Анны Карениной и подпись «ня.пока.» Значит, вот такое совмещение пластов, которое страшно характерно для современной интернет-культуры. Кстати говоря, кстати говоря, тут тоже неправильно думать, что вот эти глупости в интернете пишут какие-то двоечники и неправильные дети, ну я, может быть, позже об этом скажу.

И, может быть, стал бы отменным,

Исполненным сложных забот,

Спецом по обрывкам пустот.

Вот видите, здесь это выражение «саксесыфулмен», которое даже по транслитерации видно, насколько оно ему омерзительно, чуждо и т.д. Спецом не просто по пустотам, а по обрывкам пустот. В чем здесь дело? Почему это выражение «успешным человек» было не органичным для русской культуры и более того, даже вызывало такое отвращение первое время. Дело в том, что, действительно, в традиционной русской культуре… она, традиционная русская культура, отличалась, как говорят философы, пониженной достижительностью. Успех не был такой экзистенциальной ценностью. Ну разумеется, люди стремились к успеху, гордились успехами детей и т.д., но это ценностью вот такой высокого порядка не считалось. И более того, вызывало даже некоторое сомнение, что вот он достиг каких-то успехов, не пожертвовал ли он чем-то действительно важным, в частности душой, там принципами и т.д. Поэтому такое отвращение и вызывает это у Коржавина, как что-то такое глубоко чуждое. Действительно, а что же было? Как же выразить эту мысль тогда до 90-х годов? Вот было слово состоявшийся. Например, состоявшийся поэт. Это хорошо, состоялся – это прекрасно. Что такое состоявшийся? Значит он реализовал свои внутренние возможности, но мы не знаем, возможно, общество об этом не знает, он не востребован, это тоже кстати новое слово в применении к человеку. Востребованный человек, там поэт, допустим. Никто не знает… может быть, он пишет в стол, пишет в стол, никто его не читает, но стихи прекрасные и может быть он состоявшийся поэт. Бродский до отъезда был состоявшимся поэтом, но успешным его бы тогда никто не назвал. Потом – конечно да. Было еще слово преуспевающий, которое тоже выражает близкий смысл, но все-таки имеет дополнительные оттенки. Что такое преуспевающий адвокат? Это ведь не тот, кто хорошо защищает диссидентов, а это преуспевающий – значит знает все ходы и выходы, богатый и т.д. вот это преуспевающий адвокат и это ну такое было слово с некоторым негативным оттенком. Вот здесь прекрасный пример из Довлатова про преуспевающего писателя. Два писателя, один преуспевающий, другой – не слишком. Который не слишком задает преуспевающему вопрос:

— Как Вы могли продаться советской власти?

— А Вы когда-нибудь продавались?

Преуспевающий еще с минуту думал. Затем поинтересовался:

— А Вас когда-нибудь покупали?

Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.