Нюрнбергский процесс что это такое

«Не имеет аналогов в истории»: как Нюрнбергский процесс изменил мир

20 ноября 1945 года в немецком городе Нюрнберг начался международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников. В ходе разбирательств, длившихся 11 месяцев, вскрылось множество беспрецедентных преступлений, совершённых руководством Третьего рейха.

«Добиться справедливого приговора»

Специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов в разговоре с RT отметил, что создание действенного механизма международного правосудия на фоне многочисленных преступлений нацистского режима в годы Второй мировой войны стало для антигитлеровской коалиции безотлагательным вопросом.

Между тем руководство СССР ещё в 1941 году заявляло о необходимости учреждения международного трибунала и «наказания по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии». Однако поначалу эту идею западные союзники не поддержали.

«Лидеры Запада выступали за то, чтобы ответственность была не юридической, а политической. Советская же сторона настаивала на том, чтобы была собрана юридическая база, чтобы нацистов наказывали за конкретные преступления, чтобы был осуждён нацизм как таковой», — отметил в разговоре с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В конечном итоге в 1943 году идея международного уголовного правосудия была оформлена во время Московской конференции министров иностранных дел Антигитлеровской коалиции. В согласованной по итогам мероприятия декларации говорилось о том, что нацистские солдаты и офицеры, совершавшие военные преступления, должны предстать перед судом на территории соответствующих стран. А главных преступников планировалось наказать «совместным решением правительств-союзников».

«СССР стремился продемонстрировать всему миру совершённые нацистами преступления и добиться справедливого приговора — чтобы это было не расправой победителей над побеждёнными, а именно судом народов и убедительным доказательством преступности нацистской идеологии», — рассказал RT член Ассоциации историков Второй мировой войны им. профессора Ржешевского Дмитрий Суржик.

Окончательное решение о создании Международного военного трибунала было принято на Лондонской конференции летом 1945-го. Соответствующее соглашение заключили СССР, США, Великобритания и временное правительство Франции. Устав трибунала предполагал привлечение к ответственности лиц, которые, действуя в интересах европейских государств оси индивидуально либо как члены организаций, совершали преступления против мира и человечности.

В состав трибунала вошли судьи, представлявшие государства-учредители (Джеффри Лоуренс от Великобритании, Иона Никитченко от СССР, Фрэнсис Биддл от США и Анри Доннедье де Вабр от Франции), их заместители и главные обвинители (от СССР — генеральный прокурор Украинской ССР Роман Руденко; от США — член федерального Верховного суда Роберт Джексон; от Великобритании — Хартли Шоукросс; от Франции — Франсуа де Ментон).

В первоначальный список обвиняемых были включены 24 государственных и военных деятеля Третьего рейха: рейхсмаршал Герман Геринг, заместитель Адольфа Гитлера по руководству партией Рудольф Гесс, глава МИД рейха Иоахим фон Риббентроп и другие. Глава нацистской партийной канцелярии Мартин Борман обвинялся заочно, так как его судьба на тот момент не была достоверно известна.

По словам Александра Михайлова, обвинительное заключение включало в себя четыре основных пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны и заговор с целью совершения данных преступных действий. Под этим подразумевалось развязывание и ведение агрессивных войн, убийства и истязания военнопленных и мирного населения оккупированных стран, уничтожение населённых пунктов, угон людей в рабство и другие злодеяния.

«В отличие от своих жертв, нацистские преступники пользовались всеми законными правами — они заранее были ознакомлены с обвинительным заключением и прибегли к услугам профессиональных адвокатов», — отметил эксперт.

«Уникальное правовое явление»

Международный судебный процесс открылся 20 ноября 1945 года в Нюрнберге. По словам Михаила Мягкова, место для его проведения было выбрано далеко не случайно. Нюрнберг считался «цитаделью» нацизма — здесь гитлеровцы проводили съезды и провозглашали печально известные нюрнбергские расовые законы, дискриминировавшие людей, которых Гитлер считал «не арийцами».

Как отметил военный историк Юрий Кнутов, обвиняемые всеми силами пытались уйти от ответственности. В частности, они перекладывали всю ответственность за преступления, жертвами которых стали десятки миллионов людей, на уже скончавшихся нацистских лидеров — Гитлера, Гиммлера и Гейдриха, а себя представляли людьми, вынужденными исполнять чужую волю. Кроме того, они пытались доказать, что деятельность международного трибунала юридически несостоятельна.

По словам Александра Михайлова, на Западе многие сначала считали описания зверств нацистов на территории СССР и Восточной Европы сильно преувеличенными, и поэтому демонстрация таких доказательств, как кинохроники, фотографии, документы и изделия из человеческой кожи, повергали присутствовавших в зале в шок. Так, ознакомившись с описаниями совершённых в концлагерях злодеяний, заместитель судьи от США Джон Паркер почувствовал себя плохо. Любые подозрения в адрес СССР в преувеличении масштабов нацистских преступлений были развеяны.

Помимо индивидуальной ответственности отдельных обвиняемых, трибунал рассматривал вопрос признания противоправными действий ряда организаций Третьего рейха: штурмовых отрядов (СА), охранных отрядов (СС), службы безопасности (СД), тайной полиции (гестапо), руководящего состава Национал-социалистической германской рабочей партии (НСДАП), а также правительства, генштаба и верховного командования вермахта.

Заседания трибунала продлились около 11 месяцев. Он провёл 403 судебных заседания, допросил лично 116 свидетелей, изучил более 300 тыс. письменных показаний и около 3 тыс. документов. Процесс был максимально открытым. На него было выдано порядка 60 тыс. пропусков, а его деятельность освещали около 250 журналистов из различных стран. Во время процесса всему миру стало известно об изуверских медицинских опытах нацистов и о газовых камерах, о машинах-душегубках и крематориях, в которых сжигались тела миллионов людей. В ходе судебных заседаний описывались провокации, совершённые нацистами для развязывания войны, и механизмы их сотрудничества с коллаборационистами.

Приговор международного трибунала был объявлен 30 сентября — 1 октября 1946 года. 12 нацистских преступников были приговорены к смертной казни через повешение, семеро — к различным срокам тюремного заключения. Трое подсудимых были оправданы. Кроме того, трибунал признал преступным руководящий состав национал-социалистической партии, СС, СД и гестапо. Однако, как отметил Александр Михайлов, члены трибунала из стран Запада, вопреки позиции советских коллег, по формальным причинам отказались признавать преступными правительство гитлеровской Германии, генштаб, верховное командование вермахта и СА. Их сочли не подходящими под определение «организация». Хотя, по словам Юрия Кнутова, вина вермахта и его командования в совершении военных преступлений была очевидна.

В ночь на 16 октября 1946 года вынесенные в ходе Нюрнбергского процесса смертные приговоры были приведены в исполнение. Геринг, не дожидаясь казни, совершил самоубийство.

В дальнейшем, вплоть до конца 1940-х годов, в Нюрнберге прошло ещё 12 судебных процессов над нацистскими руководителями различного ранга. Кроме того, тысячи гитлеровцев были осуждены в тех странах, на территории которых они совершали свои преступления.

«Нюрнбергский процесс стал ключевым этапом в формировании новой подотрасли международного права — международного уголовного права, связанного с преступлениями против человечности. С этой точки зрения Нюрнберг является логичным финалом Второй мировой войны и очень важной вехой в развитии человечества», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

В то же самое время, по его словам, не все справедливые ожидания СССР по наказанию нацистов были удовлетворены — часть гитлеровцев смогли скрыться в странах Запада из-за начала холодной войны.

«Важно, чтобы преградой на пути возрождения нацизма и агрессии как государственной политики в наши дни и в будущем всегда стоял Нюрнбергский процесс. Его итоги и исторические уроки, не подлежащие забвению и тем более ревизии и переоценке, должны служить предостережением всем, кто видит себя избранными «вершителями судеб» государств и народов», — писала в своей статье «Нюрнбергский процесс: история и современность» кандидат исторических наук Наталья Шепова.

По мнению Дмитрия Суржика, серьёзным упущением Нюрнбергского процесса стало отсутствие специального акцента на коллаборационизме. По его словам, осуждение международным трибуналом нацистской идеологии и системы СС автоматически подразумевает и осуждение пособников гитлеризма, однако решение трибунала было бы более полным, если бы коллаборационистские организации были перечислены в нём поимённо.

«Нюрнбергский процесс — это уникальное правовое явление, которое не имеет аналогов в истории. В ходе работы трибунала был обработан колоссальный массив документов, вскрыты чудовищные преступления, введены в юридическую практику абсолютно новые понятия, которыми руководствуется сегодня весь мир», — подытожил Михаил Мягков.

Нюрнбергский процесс. Главный суд ХХ века в фактах и цифрах

1 октября 1946 года Международный военный трибунал в Нюрнберге вынес приговор нацистским преступникам

Идея суда над теми, кто развязывает войны и совершает в ходе них военные преступления, не нова. Впервые подобный процесс состоялся по окончании Первой мировой войны. 23 мая 1921 года в Лейпциге начался суд над 45 гражданами Германии, обвиняемыми в совершении военных преступлений. Но в «Лейпцигском трибунале» рассматривались дела лишь исполнителей, поскольку имена германских генералов и адмиралов, отдававших приказы, за исполнение которых и отправились под суд их подчиненные, из списка вычеркнули.

С этой точки зрения Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года, стал беспрецедентным. Впервые на скамье подсудимых оказались первые лица целого государства, обвиняемые в совершении военных преступлений и геноциде (кстати, само это слово тоже впервые открыто прозвучало именно в Нюрнберге). Все это и дает право называть Нюрнбергский трибунал главным судом ХХ столетия, который поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу ее главных виновников.

1. Рождение Нюрнбергского трибунала

В том, что лидерам Германии придется держать ответ за все злодеяния, совершенные по их попустительству или прямому распоряжению, ни одна из трех ведущих союзных держав (СССР, Великобритания и США) не сомневалась задолго до мая 1945 года. В Советском Союзе о создании Международного военного трибунала заговорили еще в октябре 1942 года, на уровне министров иностранных дел стран Антигитлеровской коалиции этот вопрос согласовали в ноябре 1943 года, а на уровне лидеров трех держав — в феврале 1945 года на конференции в Ялте. Но формально этот трибунал, вошедший в историю как первый крупный процесс такого рода, был создан лишь во время Лондонской конференции, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года. А 29 августа был обнародован первый список военных преступников, в который вошли 24 человека, — те самые, которые через три месяца вошли в качестве обвиняемых в «Зал 600» Дворца юстиции в Нюрнберге.

Рядовой первого класса Карл Сандер наблюдает за переоборудованием комнаты судебных заседаний нюрнбергского Дворца правосудия в рамках подготовки к Нюрнбергскому процессу, сентябрь 1945 года

2. Между Берлином и Нюрнбергом

Самым логичным местом проведения процесса над нацистскими военными преступниками был бы Берлин, и именно на этом настаивал Советский Союз. Однако союзники, отношения с которыми к тому времени уже начали понемногу портиться, настояли на проведении процесса в американской зоне оккупации. Формальной причиной переноса стало наличие в Нюрнберге практически не пострадавшего за годы войны Дворца юстиции, соединенного подземным ходом с тюрьмой, в которой можно было содержать обвиняемых, а в Берлине таких возможностей не было. Еще одним аргументом стало то обстоятельство, что именно Нюрнберг был «городом партийных съездов» национал-социалистов, и проведение здесь процесса над ними приобретало символический характер. Тем не менее формальной штаб-квартирой Международного военного трибунала стал все-таки Берлин. Именно здесь 18 октября 1945 года в здании Контрольного совета союзников состоялось первое и единственное заседание трибунала, на котором его членам было передано обвинительное заключение по делу 24 подсудимых, подписанное 6 октября 1945 года прокурорами четырех союзных держав. А все остальные слушания и вынесение приговора прошли в Нюрнберге.

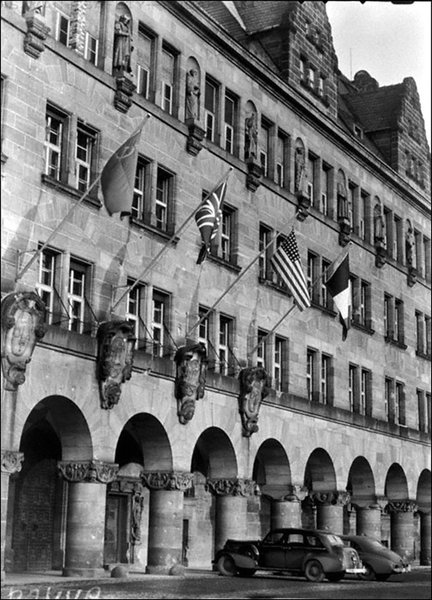

Здание Дворца правосудия в Нюрнберге, где проходили заседания Международного военного трибунала, осень 1945 года

3. Подсудимые и судьи

Сам Международный военный трибунал состоял из четверых членов и их заместителей, как предусматривал Устав, — по одному от каждой ведущей державы Антигитлеровской коалиции. Председателем трибунала на единственном заседании в Берлине был выбран англичанин Джеффри Лоуренс. Отдельным списком шли главные обвинители — тоже по одному от Великобритании, СССР, США и Франции. Их заместителей, как правило, было двое, хотя советская сторона сумела ввести в трибунал еще четверых помощников заместителя главного обвинителя. Подсудимых было 24 человека, из которых в зале присутствовали только 23: рейхсляйтер и начальник Партийной канцелярии НСДАП Мартин Борман предстал перед судом заочно, поскольку не было точных данных ни о его смерти, ни о месте, где он может находиться (его останки удалось обнаружить и идентифицировать только в 1972 году). Каждому из подсудимых полагался защитник, и в общей сложности их интересы представляли 27 адвокатов, которым помогали 54 ассистента и 67 секретарей.

Советский караул у здания Дворца правосудия во время работы Международного военного трибунала, Нюрнберг, осень 1945 года

4. Советский Союз обвиняет

Главным обвинителем от Советского Союза стал действующий прокурор Украинской ССР генерал-лейтенант юстиции Роман Руденко — будущий Генеральный прокурор СССР. Его заместителем назначили полковника юстиции Юрия Покровского. В группе главного обвинителя от СССР работали и четверо помощников, в том числе государственный советник юстиции III класса Николай Зоря (загадочным образом погибший во время процесса), государственный советник юстиции II класса Марк Рогинский, юрист, будущий председатель Верховного суда СССР Лев Смирнов и государственный советник юстиции II класса, уже знаменитый к тому времени писатель Лев Шейнин. Членом трибунала от СССР стал заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза генерал-майор юстиции Иона Никитченко, которому было предоставлено право открыть первое заседание Нюрнбергского трибунала, а его помощником — полковник юстиции Александр Волчков.

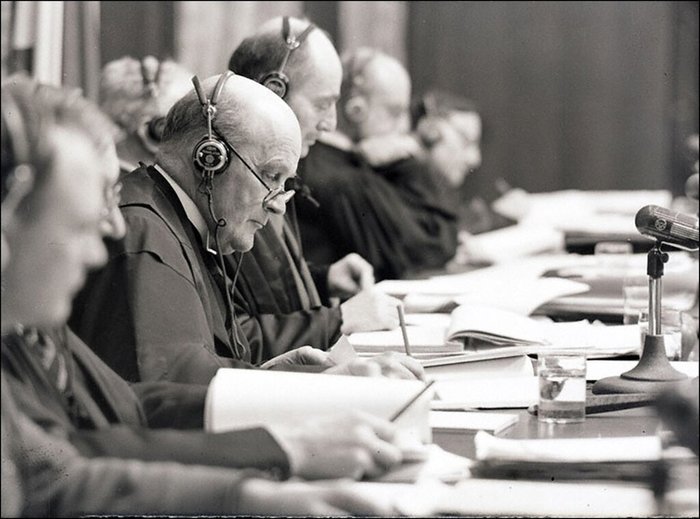

Председатель Международного военного трибунала, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса Джеффри Лоуренс

5. Под охраной армии США

До того как Нюрнберг был определен местом проведения Международного военного трибунала, будущие подсудимые содержались в так называемом «лагере Ашкан» — в отеле «Палас» в коммуне Мондорф-ле-Бен в Люксембурге. Здесь с мая по август 1945 года содержались и регулярно подвергались допросам 86 высокопоставленных германских военнопленных, в том числе Герман Геринг и Карл Дениц. В период подготовки Нюрнбергского трибунала всех его подсудимых перевели в тюрьму, соединенную подземным ходом с Дворцом правосудия: они оставались там до вынесения приговора и приведения его в исполнение. Круглосуточную охрану в тюрьме несли военнослужащие роты «Дельта» 26 полка 1-й пехотной дивизии армии США. Они же осуществляли доставку подсудимых в зал суда и обратно, охраняли их во время заседаний.

Судьи Нюрнбергского трибунала подполковник юстиции Александр Волчков (на переднем плане) и генерал-майор юстиции Иона Никитченко в зале суда

6. Процесс в цифрах

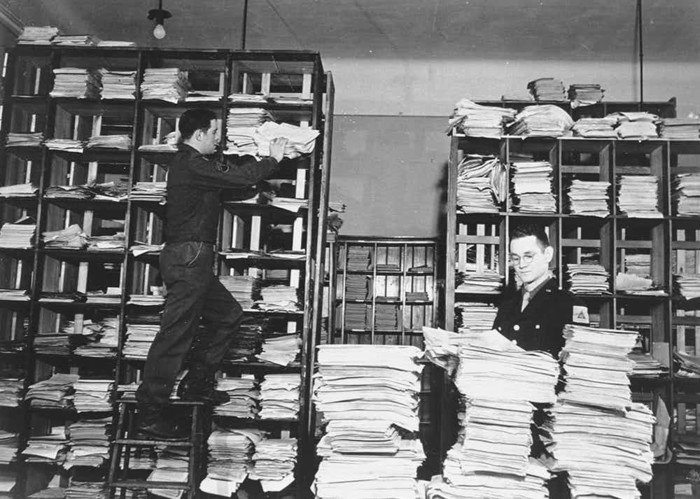

Международный военный трибунал в Нюрнберге работал 11 месяцев – с 20 ноября 1945 года по 29 октября 1946 года. 30 сентября того же года трибунал начал оглашение приговора, которое и завершилось 1 октября. За неполный год успели пройти 403 открытых заседания трибунала и 216 судебных слушаний, на которых выступили 240 свидетелей, оглашено около 300 000 письменных показаний. Все прозвучавшее и состоявшееся в ходе работы трибунала было зафиксировано в протоколе, и его общий объем составил 16000 страниц.

Рядовой первого класса армии США Вон Оуэнс патрулирует периметр Нюрнбергской тюрьмы во время работы Международного военного трибунала

7. Геноцид и преступления против мира

Все обвинения в отношении нацистских преступников, представших перед Нюрнбергским трибуналом, относились к одному из четырех разделов. Первый был связан с планами нацистской партии и ведением агрессивных войн, второй касался преступлений против мира с формулировкой об участии подсудимых в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, которые также являлись войнами в нарушение международных договоров, соглашений и обязательств». Третий раздел именовался «Военные преступления» и включал в себя все преступления, совершенные в нарушение военных законов и обычаев в ходе Второй мировой войны. Четвертый — «Преступления против человечности» — касался деяний нацистов в отношении собственного народа и всех тех, кто согласно нацистской идеологии относился к «недочеловекам».

Комната нюрнбергского Дворца правосудия, в которой были собраны представленные на процессе доказательства вины обвиняемых нацистских преступников

8. Приговор пересмотру не подлежит

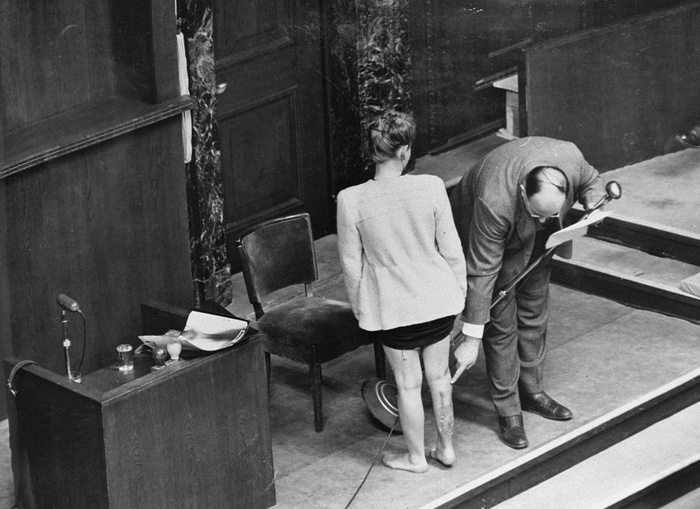

Демонстрация телесных повреждений бывшей узницы концлагеря Равенсбрюк на Нюрнбергском процессе. Польская женщина была подвергнута экспериментам по пересадке кости ноги

9. Виселица для нацистов

Между оглашением приговора и приведением его в исполнение прошло полмесяца: казнь была назначена на 16 октября. За три часа до казни Герман Геринг успел покончить с собой, приняв цианистый калий. Остальных по одному приводили в спортивный зал тюрьмы при Дворце правосудия, где на помостах были установлены виселицы. Казнили приговоренных два американских военнослужащих: сержант Джон Вудз, являвшийся профессиональным палачом с 1920 года, и добровольно вызвавшийся помогать ему военный полицейский Джозеф Малта. Казнь была закончена в течение двух часов, после чего тела казненных и тело Геринга увезли в мюнхенский крематорий, а пепел двое суток спустя высыпали в реку Изар.

Вид на скамью подсудимых Нюрнбергского процесса во время оглашения приговора, 1 октября 1946 года

10. Еще дюжина Нюрнбергских процессов

Казнь приговоренных поставила точку в работе Нюрнбергского трибунала, но не в судебных делах против других нацистских преступников. В течение следующих трех лет Нюрнбергский военный трибунал, созданный военным командованием США (в нем участвовали только американские судьи и прокуроры), провел еще 12 процессов против нацистских врачей, членов айнзатцгрупп — подразделений, отвечавших за уничтожение евреев и всех противников нацистского режима на оккупированных территориях, германских промышленников и членов военного командования и так далее. В итоге этих слушаний 24 человека были приговорены к смертной казни, 118 — к тюремному заключению, а 35 подсудимых — оправданы.

Мастер-сержант армии США Джон Вудз, руководивший приведением в исполнение смертного приговора нацистским преступникам

Нюрнбергский процесс

Нюрнбергский процесс (международный военный трибунал) – судебный процесс над лидерами нацисткой Германии по результатам второй мировой войны. Процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года, 10 месяцев. В рамках международного трибунала страны победительницы (СССР, США, Англии и Франции) обвиняли лидеров нацистской Германии за военные и иные преступления, совершенные последними с 1939 по 1945 годы.

Создание международного трибунала

Международный трибунал для суда над военными преступниками Германии был сформирован 8 августа 1945 года в Лондоне. Там были подписаны Соглашения между СССР, США, Великобританией и Францией. В основе соглашения были принципы ООН (организация объединенных наций) и стороны это неоднократно подчеркивали, в том числе и в самом Соглашении.

Документ от 8 августа 1945 года содержал в себе 7 статей:

Именно на этой основе был создан Нюрнбергский процесс.

Подготовка к процессу

Перед тем как начать Нюрнбергский процесс, было проведено 2 заседания в Берлине, на которых обсуждались организационные вопросы. Первое заседание прошло 9 октября в здании Контрольного Совета в Берлине. Вопросы здесь поднимались незначительные – форма одежды судей, организация перевода на 4 языка, формат защиты и так далее. Второе заседание прошло 18 октября в том же здании Контрольного Совета. Это заседание, в отличие от первого, было открытым.

Международный военный трибунал в Берлине был созван для принятия обвинительного заключения. Так объявил председатель собрания, генерал-майор юстиции И.Т. Никитченко. Обвинительное заключение было направлено против высшего командования Вермахта, а также против подконтрольных ему организаций: правительство, руководство партии, охранные отряды партии СС, служба безопасности партии СД, гестапо (тайная полиция), штурмовые отряды партии СА, генеральный штаб и высшее командование германской армии. Обвинение было предъявлено следующим лицам: Геринг, Гесс, Риббентроп, Лей, Кейтель, Кальтенбруннер, Функ, Шахт, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Крупп, Болен, Гальбах, Дениц, Редер, Ширах, Заукель, Йодль, Борман, Папен, Зайс-Инкврт, Шпеер, Нейрат и Фриче.

Обвинения Нюрнбергского трибунала заключались в 4 основных пунктах:

Каждый из пунктов обвинения обширен, поэтому его нужно рассматривать отдельно.

Заговор с целью захвата власти

Обвиняемым ставилось в вину то, что они все были участниками национал-социалистической партии, участвовали в заговоре с целью захвата власти, осознавая последствия к которым это приведет.

Партия создала 4 постулата, которые стали основой заговора. Эти постулаты позволили контролировать все германскую общественность по средствам навязывания им доктрины – превосходство немецкой расы (арийцы), необходимость войны для справедливости, вся полнота власти «фюрера», как единственного человека достойного управлять Германией. Собственно на этих доктринах и выросла Германия, которая 6 лет держала Европу в стадии войны.

Дальнейшие обвинения данного пункта касаются установления тотального контроля над всеми сферами жизни немецкого государства, с помощью которого стала возможной военная агрессия.

Преступления против мира

Эти преступления связаны с развязыванием войн:

Обращает на себя внимание вот какой нюанс. Выше представлено 7 дат, по которым международный трибунал обвинял Германию в развязывании войн. По 5-ти из них вопросов нет – в эти дни действительно начинались войны против указанных государств, но какие войны были начаты 3 сентября 1939 года и 11 декабря 1941 года? На каком участке фронта немецкое военное командование (которое судили в Нюрнберге) начало войну 3 сентября 1939 против Англии и Франции, а 11 декабря 1941 против США? Здесь мы имеем дело с подменой понятий. На самом деле Германия развязала войну с Польшей, за что 3 сентября 1939 Англия и Франция объявили ей войну. А 11 декабря 1941 США объявляет войну Германии после того как последняя уже воевала с огромным количеством стран (включая СССР) и после Перл-Харбар, который учинили японцы, а не немцы.

Военные преступления

Руководство нацистской Германии было обвинено в следующих военных преступлениях:

Обвиняемые и обвинения

Обвинения участникам было предъявлено в способствовании к приходу к власти нацистов, укрепление их порядков в Германии, подготовке к войне, военных преступлениях, преступлениях против человечности, включая преступления против отдельных лиц. Это то, в чем обвиняли всех. Дополнительные обвинения были у каждого свои. Они представлены в таблице ниже.

| Обвиняемый | Должность | Обвинение* |

|---|---|---|

| Геринг Герман Вильгельм | Член партии с 1922, руководитель войск СА, генерал СС, главнокомандующие военно-воздушными силами | Активное участие в подготовке к войне и военных преступлениях. |

| Фон Риббентроп Иоахим | Член партии с 1932, министр внешней политики, генерал войск СС | Активное участие в подготовке к войне и военных преступлениях. |

| Гесс Рудольф | Член партии 1921-1941, заместитель фюрера, генерал войск СА и СС | Активное участие в подготовке к войне и военных преступлениях. Создание планов внешней политики. |

| Кальтенбруннер Эрнст | Член партии с 1932, генерал полиции, руководитель австрийской полиции | Укрепление власти нацистов в Австрии. Создание концентрационных лагерей |

| Розенберг Альфред | Член партии с 1920, руководитель партии по вопросам идеологии и внешней политики, министр восточных оккупированных территорий | Психологическая подготовка к войне. Многочисленные преступления против отдельных лиц. |

| Франк Ганс | Член партии с 1932, генерал-губернатор оккупированных польских земель. | Преступления против человечности и военные преступления на оккупированных территориях. |

| Борман Мартин | Член партии с 1925,секретарь фюрера, руководитель партийной канцелярии, член совета министров по обороне государства. | Обвинен по всем пунктам. |

| Фрик Вильгельм | Член партии с 1922, директор центра по присоединению оккупированных территорий, протекторат Богемии и Моравии. | Обвинен по всем пунктам. |

| Лей Роберт | Член партии с 1932, организатор инспекции по наблюдению за иностранными рабочими. | Преступное использование человеческого труда для ведения агрессивной войны. |

| Заукель Фриц | Член партии с 1921, наместник Тюрингии, организатор инспекции по наблюдению за иностранными рабочими. | Принуждение жителей оккупированных стран к рабскому труду в Германии. |

| Шпеер Альберт | Член партии с 1932, генеральный уполномоченный по вооружению. | Способствование эксплуатации человеческого труда для ведения войны. |

| Функ Вальтер | Член партии с 1932, экономический советник Гитлера, секретарь министерства пропаганды, министр экономики. | Экономическая эксплуатация оккупированных территорий. |

| Шахт Гельмар | Член партии с 1932, министр экономики, президент германского банка. | Разработка экономических планов для ведения войны. |

| Фон Папен Франц | Член партии с 1932, вице-канцлер при Гитлере. | В военных преступлениях и преступления против человечности обвинен не был. |

| Крупп Густав | Член партии с 1932, член экономического совета, президент объединения германских промышленников. | Использование людей из оккупированных территорий на работах для ведения войны. |

| Фон Нейрат Константин | Член партии с 1932, министр иностранных дел, протекторат Богемии и Моравии. | Выполнение внешнеполитических планов подготовки к войне. Активное участие в преступлениях против лиц и собственности на оккупированных территориях. |

| Фон Ширах Бальдура | Член партии с 1924, министр по образованию молодежи, глава гитлеровской молодежи (гитлерюгент), гаулейтер Вены. | Способствование психологической и воспитательной подготовке организаций для ведения войны. Не обвинен в военных преступлениях. |

| Зейс-Инкварт Артур | Член партии с 1932, министр безопасности Австрии, заместитель генерал-губернатора польских территорий, комиссар Нидерландов. | Укрепление власти над Австрией. |

| Штрейхер Юлиус | Член партии с 1932, гаулейтер Франконии, редактор антисемитской газеты «Дер штюрме». | Ответственность за преследование евреев. В военных преступлениях не обвинен. |

| Кейтель Вильгельм | Член партии с 1938, начальник верховного командования германских вооруженных сил. | Жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением. В приходе нацистов к власти не обвинен. |

| Иодль Альфред | Член партии с 1932, начальник отдела армейских операций, начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил. | Обвинен по всем пунктам. |

| Редер Эрих | Член партии с 1928, главнокомандующий германским военно-морским флотом. | Военные преступления, связанные с морской войной. |

| Дениц Карл | Член партии с 1932, главнокомандующий военно-морским флотом Германии, советник Гитлера. | Преступление против лиц и собственности в открытом море. В становлении власти нацистов обвинен не был. |

| Фриче Ганс | Член партии с 1933, глава радиослужбы, директор министерства пропаганды. | Эксплуатация оккупированных территорий, антиеврейские меры. |

Это полный список, по которому Нюрнбергский процесс обвинял верхушку нацистской Германии.

На опросе подсудимых 20 ноября 1945 года все признали себя невиновными, произнося примерно следующие слова «Не признаю себя виновным в том смысле, как предъявлено обвинение». Весьма неоднозначный ответ… Но лучше всех ответил на вопрос о виновности Рудольф Гесс, сказавший – Я признаю себя виновным перед богом.

Судьи

На Нюрнбергском процессе был следующий состав судей:

Приговор

Нюрнбергский трибунал был завершен вынесением приговора 1 октября 1946 года. По приговору 11 человек будет повешено, 6 отправятся в тюрьму и 3 будут оправданы.

| Приговорены к смертной казни через повешенье | Приговорены к тюремному заключению | Признаны невиновными |

|---|---|---|

| Геринг Герман Вильгельм | Рудольф Гесс | Фон Папен Франц |

| Иоахим фон Риббентроп | Шпеер Альберт | Шахт Гельмар |

| Штрейхер Юлиус | Дениц Карл | Фриче Ганс |

| Кейтель Вильгельм | Функ Вальтер | |

| Розенберг Альфред | Фон Нейрат Константин | |

| Кальтенбруннер Эрнст | Редер Эрих | |

| Франк Ганс | ||

| Фрик Вильгельм | ||

| Заукель Фриц | ||

| Фон Ширах Бальдура | ||

| Зейс-Инкварт Артур | ||

| Иодль Альфред |

Двойные стандарты процесса

Я предлагаю отключить эмоции (это тяжело, но нужно) и подумать вот о чем – Германию судили США, СССР, Англия и Франция. Список обвинений был выше по тексту. Но реальная проблема была в том, что трибунал использовал двойные стандарты – то, в чем союзники обвиняли Германию, они сами делали! Не всё, конечно, но очень многое. Примеры обвинения:

Это лучшим образом подчеркивает двойственность стандартов. Это не хорошо и не плохо. Шла война, а на войне всегда совершаются ужасные вещи. Просто в Нюрнберге сложилась ситуация полностью опровергающая систему международного права: победитель осудить побежденного, а приговоров «виновен» был известен заранее. При этом все рассматривается с одной стороны.

Всех ли осудили

Нюрнбергский процесс сегодня вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Один из основных вопросов – кого было нужно судить за жестокость и войну? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу напомнить последние слова Кейтеля на Нюрнбергском трибунале. Он сказал, что сожалеет, что его, солдата, использовали для таких целей. И вот что на это ответил председатель суда.

Приказ командования, даже если он отдан солдату, не может и не должен слепо выполняться, если он требует совершения таких жестоких и масштабных преступлений без военной необходимости.

Из речи обвинителя

Получается, что любой человек, который исполнял преступные приказы, должен был предстать перед международным судом. Но тогда это должны быть немецкие генералы, офицеры и солдаты, сотрудник концлагерей, медики, проводившие бесчеловечные опыты над заключенными, генералы всех стран, принимавших участие в войне против СССР на стороне Германии и другие. Но их никто не судил… В этой связи есть 2 вопроса:

Бесспорно, представители обеих категорий не могут быть осуждены за приход к власти в Германии нацистов, но они должны быть осуждены за военные преступления и преступления против человечности. Ведь именно в этом Нюрнбергский процесс обвинял немецкую армию, составной частью которой были армии стран, указанных выше.

Для чего проводился процесс?

Я вижу только 2 разумных объяснения, почему международный трибунал над Германией состоялся:

Нюрнбергский процесс подвел итог второй мировой войны. Он определил виновных и степень их вины. На этом страница истории была перевернута, и никто уже всерьез не занимался вопросами того, как Гитлер пришел к власти, как он вышел к границам Польши без единого выстрела и другие.

Ведь ни до этого, ни после этого, никогда не устраивался трибунал над побежденными.

Франция – страна победитель

Нюрнбергский процесс зафиксировал, что в войне победило 4 страны: СССР, США, Англия и Франция. Именно эти 4 страны судили Германию. Если по СССР, США и Англии вопросов не возникает, то по Франции они есть. Можно ли назвать ее страной победительницей? Если страна побеждает в войне, то у нее должны быть победы. СССР за 4 года проходит от Москвы до Берлина, Англия помогает СССР, воюет на море и устраивает бомбардировки противника, США известен по Нормандии, а что у Франции?

В 1940 году Гитлер довольно легко разбивает ее армию, после чего устраивает известную пляску возле Эйфелевой башни. После этого французы начинают работать на вермахт, в том числе и в военном плане. Но показательнее всего другое. После окончания войны проходило 2 конференции (Крымская и Берлинская), на которой победители обсуждали послевоенную жизнь и судьбу Германии. На обеих конференциях было только 3 страны: СССР, США и Англия.

Источники и дополнительный материалпо теме: