Ну что брат пушкин да так как то все

Ревизор (21 стр.)

Хлестаков. Да деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки.

Городничий. Чин такой, что еще можно постоять.

Вместе. (Артемий Филиппович). Мы постоим.

Лука Лукич. Не извольте беспокоиться.

Хлестаков. Без чинов, прошу садиться.

Городничий и все садятся.

Хлестаков. Я не люблю церемонии. Напротив, я даже всегда стараюсь проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя! Только выйду куда-нибудь, уж и говорят: «Вон, говорят, Иван Александрович идет!» А один раз меня даже приняли за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего».

Анна Андреевна. Скажите как!

Хлестаков. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге.

Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это должно быть приятно сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И все случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь братец!» И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат Надежды» и «Московский телеграф». все это я написал.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение?

Хлестаков. Да, это мое сочинение.

Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.

Хлестаков. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а вот есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой.

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!

Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. (Обращаясь ко всем.) Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.

Ну что брат пушкин да так как то все

Абрам Терц (Андрей Донатович Синявский)

ПРОГУЛКИ С ПУШКИНЫМ

«Бывало, часто говорю ему: «Ну,

отвечает бывало: «так как-то всё. «

Н. В. ГОГОЛЬ «Ревизор».

При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе. Помимо величия, располагающего к почтительным титулам, за которыми его лицо расплывается в сплошное популярное пятно с бакенбардами,- трудность заключается в том, что весь он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашенных, не содержащих, кажется, ничего такого особенного (жест неопределенности: «да так. так как-то всё. «). Позволительно спросить, усомниться (и многие усомнились): да так ли уж велик ваш Пушкин, и чем, в самом деле, он знаменит за вычетом десятка-другого ловко скроенных пьес, про которые ничего не скажешь, кроме того, что они ловко сшиты?

Не выжмешь из рассказа моего,

— резюмировал сам Пушкин это отсутствие в его сочинении чего-то большего, чем изящно и со вкусом рассказанный анекдот, способный нас позабавить. И, быть может, постичь Пушкина нам проще не с парадного входа, заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей, возвращенных поэту улицей словно бы в ответ и в отместку на его громкую славу.

Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Петрушка, прифрантившийся и насобачившийся хилять в рифму.

— Ну что, брат Пушкин.

Причастен ли этот лубочный, площадной образ к тому прекрасному подлиннику, который-то мы и доискиваемся и стремимся узнать покороче в общении с его разбитным и покладистым душеприказчиком? Вероятно, причастен. Вероятно, имелось в Пушкине, в том настоящем Пушкине, нечто, располагающее к позднейшему панибратству и выбросившее его имя на потеху толпе, превратив одинокого гения в любимца публики, завсегдатая танцулек, ресторанов, матчей.

Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит,

И вдруг прыжок, и вдруг летит,

Летит, как пух от уст Эола;

То стан совьет, то разовьет

И быстрой ножкой ножку бьет.

Не вызывай меня ты боле

К навек оставленным трудам,

Ни к поэтической неволе,

Ни к обработанным стихам.

Что нужды, если и с ошибкой,

И слабо иногда пою?

Пускай Нинета лишь улыбкой

Любовь беспечную мою

Воспламенит и успокоит!

Поэма никогда не стоит

Улыбки сладострастных уст!

В таком ленивом положенье

Стихи текут и так и сяк.

Азбучные истины

Интерактивный диктант

Учебник ГРАМОТЫ: орфография

Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

Имена и названия. Интерактивный тренажер

Учебники

Олимпиады

Видео

Полезные ссылки

Летнее чтение

Запоминалки

Цитаты о языке

Скороговорки

Пословицы и поговорки

Интерактивный диктант

Выберите правильные варианты ответов. Для проверки выполненного задания нажмите кнопку «Проверить».

«России сердце не забудет. » К 209-летию со дня рождения А. С. Пушкина

«России сердце не забудет. » К 209-летию со дня рождения А. С. Пушкина

В преддверии Пушкинского дня мы предлагаем вам необычный интерактивный диктант: в нем нет каверзных орфограмм и пропущенных знаков препинания.

Задание очень простое: нужно назвать авторов приведенных ниже цитат, связанных с именем поэта.

1. После смерти нам стоять почти что рядом: вы на Пе, а я на эМ. Автор

2. О Александр! Ты был повеса, как я сегодня хулиган. Автор

3. Всех живучей и живее! Пушкин – в роли мавзолея? Автор

4. Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных глухих берегов… Автор

5. Не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость окрыляла нас тогда? Автор

6. Давно ли перечитывали прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу, – прочтите сначала все повести Белкина. Их надо изучать каждому писателю. Автор

7. Явление Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизации уже дозрело до плодов и что плоды его не гнилые, а великолепные, золотые плоды. Автор

8. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. Автор

10. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа. Автор

11. Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Автор

12. Пушкин! Он и в лесах не укроется: лира выдаст его громким пением. Автор

13. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» – «Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то все. » Большой оригинал. Автор

14. Пушкин – наше всё. Автор

15. Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, разбудил душу Лермонтова. Автор

16. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. Автор

«Ну что, брат Пушкин?»

Фамильярность – это грех? Среди семи смертных грехов в христианской традиции она отсутствует. Нет там и сродного явления – амикошонства, то есть панибратства. Получается, если нет в списке, то это не грех?

Чрезмерная вольность в обращении с уважаемыми людьми, которые находятся выше по статусу и роли в обществе, – дело неприличное и непозволительное для воспитанного человека. Выходит, это занятие нехорошее.

«Так что же ты, наконец, за сила?» – спрашиваем, перефразируя «Фауста» Гёте. Ответ найдём у писателя, использовавшего ту же формулу как эпиграф к своему главному роману.

У этого автора, то есть М.А. Булгакова, есть ничуть не менее интересная книга, чем «Мастер и Маргарита», – «Театральный роман». Это автобиографичный текст, описывавший казусы и сложности Булгакова как драматурга при работе с МХАТом, – знаменитым театром, основанным К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко. Герой книги, прототипом которого был сам Булгаков, начинающий писатель и драматург Максудов ловит удачу за хвост: его текстом заинтересовался театр. И вот, когда планируется уже начинать репетиции, радостный автор видит афишу.

«Со сладким чувством, предвкушая получку ста рублей, я приблизился к Театру и увидел в средних дверях скромную афишу. Я прочитал:

Репертуар, намеченный в текущем сезоне:

Лопе де Вега – «Сети Фенизы»

Шекспир – «Король Лир»

Шиллер – «Орлеанская дева»

Островский – «Не от мира сего»

Максудов – «Чёрный снег»

Открывши рот, я стоял на тротуаре, – и удивляюсь, почему у меня не вытащили бумажник в это время. Меня толкали, говорили что-то неприятное, а я всё стоял, созерцая афишу».

Не нужно долго думать, чтобы понять, как возмутила честолюбивого и талантливого автора такая картина. Не следует ставить в один ряд таких драматургов, как Эсхил, Шекспир, Островский – Максудова. Ведь он писатель, ещё ничего не добившийся, в афише визуально и семантически уравненный с гениальными авторами. Это неприлично, безвкусно, неуважительно.

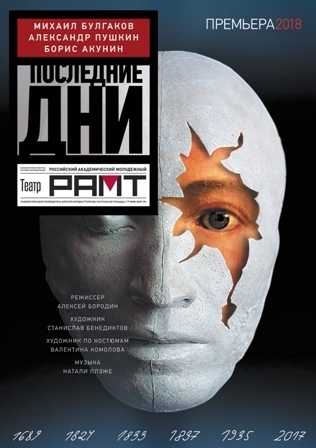

Современный пример, недалеко ушедший от ситуации с афишей у Булгакова: РАМТ, один из главных московских театров, недавно запустил спектакль «Последние дни». Обратите внимание на левых верхний красный угол:

Спектакль на сайте назван «историческим, но вместе с тем – вневременным»; здесь сливаются судьбы самого Пушкина, его «Медного всадника», юного Петра I, описанного в используемой пьесе Акунина. Нам ясно, что для создания этого спектакля режиссёр совмещает тексты писателей XIX, XX и XXI веков, но помещать их имена в заглавии вместе, как равновесных авторов. Нисколько не умаляя таланта и значимости Бориса Акунина для современной литературы, полагаю, всё же что-то не так, когда видишь его имя в одном ряду с Пушкиным и Булгаковым.

Короче говоря, афиши – они и в художественном тексте, и в реальной жизни афиши. Но имя Булгакова преследует нас и в следующей ситуации тоже!

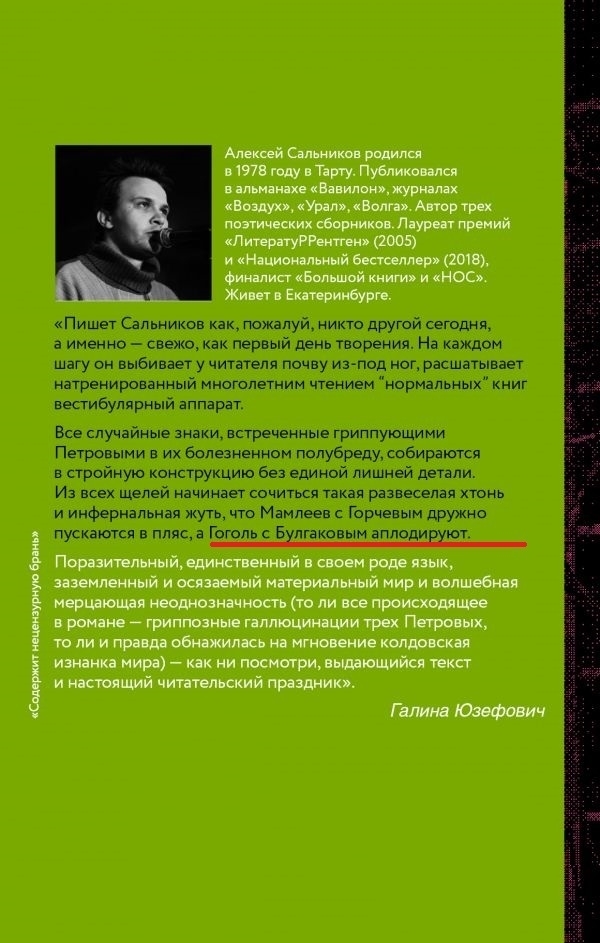

В 2018 году вышел в свет роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», который мигом попал в шорт-листы премий «Национальный бестселлер» (который и выиграл) и «Ясная Поляна». Не вдаваясь в анализ самого текста, посмотрим на краткую апологетическую рецензию современного книжного критика:

Рецензент отмечает: «Пишет Сальников, как, пожалуй, никто другой сегодня, а именно – свежо, как первый день творения». Нравится автор, понятно.

Рецензент пишет: «Поразительный, единственный в своём роде язык (. ) – выдающийся текст и настоящий читательский праздник». Очень нравится, ладно.

Рецензент уверяет: «Из всех щелей начинает сочиться такая развесёлая хтонь (. ), что Мамлеев с Горчевым дружно пускаются в пляс, а Гоголь с Булгаковым аплодируют». Ничего себе масштаб!

Умалчиваем о Юрии Мамлееве и Дмитрии Горчеве – безусловно, значительных российских писателях. Но Гоголь и Булгаков – гении, мистические личности, литераторы мирового уровня – аплодируют?

Не хочется говорить о тексте Сальникова как о произведении обычном и ничуть не выдающемся – я не опытный и не авторитетный критик, но сказать: «Гоголь и Булгаков аплодируют»? Прошу извинить: «Петровы в гриппе. » книга далеко не такого уровня, чтобы главные мистические русские писатели были от него в восторге. Далеко не того – при всем уважении к личности Алексея Сальникова и его трудам.

Сложно сказать, какое чувство наблюдается во всех ситуациях. Фамильярность, запанибратство, вольность? Наверно, что-то синтетическое, синтезированное, суммированное. Но как понять, негативные ли это черты?

Мне кажется, нет: они приемлемы, они не плохи. Они просто-напросто смешны. Смешны с того момента, когда уже упоминавшийся, хлопающий в ладоши, великий Н.В. Гоголь написал «Ревизора». В Иване Александровиче Хлестакове, герое на все времена, он очень точно показал эту низкую человеческую черту – личное запанибратское отношение к великим именам. Все мы помним реплику пьяненького, разгоряченного Хлестакова: «С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики… Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то всё…» Большой оригинал».

Эта сцена, особенно при повторном прочтении, редко у кого не вызовет улыбки, потому что каждый знает, какой Хлестаков болтун, пройдоха и хвастун. Его ужасное отношение к деньгам, женщинам, писателям раскрывает в нём гнилого человека, который одних смешит, а других, оказавшихся в его лапах, заставляет рыдать. Но разговор не о Хлестакове.

И этот разговор не про Максудова, Акунина, Сальникова – творцов. Это история о том, как в чужих руках их имена «звучат» фамильярно, неуважительно и некрасиво. Ведь не Максудов и Акунин виноваты, что афиши были составлены бестактно; не Алексей Сальников, автор «Петровых. », виновен в апологетике и славословии критика, работавшего на привлечение аудитории своей абсурдной рецензией. Пушкин совсем не виноват, что Хлестаков-лгун с ним на «дружеской ноге».

Поэтому не следует в таких ситуациях обвинять писателя, которого славословят и сравнивают с великими творцами мирового искусства. Обвиняйте того, кто славословит и сравнивает.

О классике- как о живом.

Моё поколение помнит громкий процесс над этим этничечки русским писателем со

странным «погоняло»- Абрам Терц.

Бродя по пушкиниане- случайно вышел и на этого, никогда не читаемого писателя и литкритика и поневоле дочитал до конца, что и вам рекомендую не в виде истины, а интересный взгляд как на Пушкина- живого человека.

Синявский А. Д. (Абрам Терц) Прогулки с Пушкиным

«Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?»

— «Да так, брат,— отвечает, бывало,— так как-то всё…»

Большой оригинал».

Н. В. Гоголь, «Ревизор».

При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе. Помимо величия, располагающего к почтительным титулам, за которыми его лицо расплывается в сплошное популярное пятно с бакенбардами, — трудность заключается в том, что весь он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашенных, не содержащих, кажется, ничего такого особенного (жест неопределенности: «да так… так как-то все…»). Позволительно спросить, усомниться (и многие усомнились): да так ли уж велик ваш Пушкин и чем, в самом деле, он знаменит за вычетом десятка-другого ловко скроенных пьес, про которые ничего не скажешь, кроме того, что они ловко сшиты?

…Больше ничего

Не выжмешь из рассказа моего,

— резюмировал сам Пушкин это отсутствие в его сочинении чего-то большего, чем изящно и со вкусом рассказанный анекдот, способный нас позабавить. И, быть может, постичь Пушкина нам проще не с парадного входа, заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей, возвращенных поэту улицей словно бы в ответ и в отместку на его громкую славу.

Отбросим не идущую к Пушкину и к делу тяжеловесную сальность этих уличных созданий, восполняющих недостаток грации и ума простодушным плебейским похабством. Забудем на время и самую фривольность сюжетов, к которой уже Пушкин имеет косвенное отношение. Что останется тогда от карикатурного двойника, склонного к шуткам и шалостям и потому более-менее годного сопровождать нас в экскурсии по священным стихам поэта — с тем чтобы они сразу не настроили на возвышенный лад и не привели прямым каналом в Академию наук и художеств имени А. С. Пушкина с упомянутыми венками и бюстами на каждом абзаце? Итак, что останется от расхожих анекдотов о Пушкине, если их немного почистить, освободив от скабрезного хлама? Останутся все те же неистребимые бакенбарды (от них ему уже никогда не отделаться), тросточка, шляпа, развевающиеся фалды, общительность, легкомыслие, способность попадать в переплеты и не лезть за словом в карман, парировать направо-налево с проворством фокусника — в частом, по-киношному, мелькании бакенбард, тросточки, фрака… Останутся вертлявость и какая-то всепроникаемость Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, застегиваясь на ходу, принимая на себя роль получателя и раздавателя пинков-экспромтов, миссию козла отпущения, всеобщего ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего, универсального человека Никто, которого каждый знает, который все стерпит, за всех расквитается.

— Кто заплатит? — Пушкин!

— Что я вам — Пушкин — за все отвечать?

— Пушкиншулер! Пушкинзон!

Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Петрушка, прифрантившийся и насобачившийся хилять в рифму…

— Ну что, брат Пушкин.

Причастен ли этот лубочный, площадной образ к тому прекрасному подлиннику, который-то мы и доискиваемся и стремимся узнать покороче в общении с его разбитным и покладистым душеприказчиком? Вероятно, причастен. Вероятно, имелось в Пушкине, в том настоящем Пушкине, нечто, располагающее к позднейшему панибратству и выбросившее его имя на потеху толпе, превратив одинокого гения в любимца публики, завсегдатая танцулек, ресторанов, матчей.

Легкость — вот первое, что мы выносим из его произведений в виде самого общего и мгновенного чувства. Легкость в отношении к жизни была основой миросозерцания Пушкина, чертой характера и биографии. Легкость в стихе стала условием творчества с первых его шагов. Едва он появился, критика заговорила о «чрезвычайной легкости и плавности» его стихов: «кажется, что они не стоили никакой работы», «кажется, что они выливались у него сами собою» («Невский Зритель», 1820, № 7; «Сын Отечества», 1820, ч. 64, № 36).

До Пушкина почти не было легких стихов. Ну — Батюшков. Ну — Жуковский. И то спотыкаемся. И вдруг, откуда ни возьмись, ни с чем, ни с кем не сравнимые реверансы и повороты, быстрота, натиск, прыгучесть, умение гарцевать, галопировать, брать препятствия, делать шпагат и то стягивать, то растягивать стих по требованию, по примеру курбетов, о которых он рассказывает с таким вхождением в роль, что строфа-балерина становится рекомендацией автора заодно с танцевальным искусством Истоминой:

…Она,

Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит,

И вдруг прыжок, и вдруг летит,

Летит, как пух от уст Эола;

То стан совьет, то разовьет

И быстрой ножкой ножку бьет.

Но прежде чем так плясать, Пушкин должен был пройти лицейскую подготовку — приучиться к развязности, развить гибкость в речах заведомо несерьезных, ни к чему не обязывающих и занимательных главным образом непринужденностью тона, с какою вьется беседа вокруг предметов ничтожных, бессодержательных. Он начал не со стихов — со стишков. Взамен поэтического мастерства, каким оно тогда рисовалось, он учится писать плохо, кое-как, заботясь не о совершенстве своих «летучих посланий», но единственно о том, чтобы писать их по воздуху — бездумно и быстро, не прилагая стараний. Установка на необработанный стих явилась следствием «небрежной» и «резвой» (любимые эпитеты Пушкина о ту пору) манеры речи, достигаемой путем откровенного небрежения званием и авторитетом поэта. Этот первый в русской литературе (как позднее обнаружилось) сторонник чистой поэзии в бытность свою дебютантом ставил ни в грош искусство и демонстративно отдавал предпочтение бренным дарам жизни.

Не вызывай меня ты боле

К навек оставленным трудам,

Ни к поэтической неволе,

Ни к обработанным стихам.

Что нужды, если и с ошибкой,

И слабо иногда пою?

Пуская Нинета лишь улыбкой

Любовь беспечную мою

Воспламенит и успокоит!

А труд — и холоден, и пуст:

Поэма никогда не стоит

Улыбки сладострастных уст!

Такое вольничанье со стихом, освобожденным от каких бы то ни было уз и обязательств, от стеснительной необходимости — даже! — именоваться поэзией, грезить о вечности, рваться к славе («Плоды веселого досуга не для бессмертья рождены»,— заверял молодой автор — не столько по скромности, сколько из желания сохранить независимость от навязываемых ему со всех сторон тяжеловесных заданий), предполагало облегченные условия творчества. Излюбленным местом сочинительства сделалась постель, располагавшая не к работе, а к отдыху, к ленивой праздности и дремоте, в процессе которой поэт между прочим, шаляй-валяй, что-то там такое пописывал, не утомляя себя излишним умственным напряжением.

Постель для Пушкина не просто милая привычка, но наиболее отвечающая его духу творческая среда, мастерская его стиля и метода. В то время как другие по ступенькам высокой традиции влезали на пьедестал и, прицеливаясь к перу, мысленно облачались в мундир или тогу, Пушкин, недолго думая, заваливался на кровать и там — «среди приятного забвенья, склонясь в подушку головой», «немного сонною рукой» — набрасывал кое-что, не стоящее внимания и не требующее труда. Так вырабатывалась манера, поражающая раскованностью мысли и языка, и наступала свобода слова, неслыханная еще в нашей словесности. Лежа на боку, оказалось, ему был сподручнее становиться Пушкиным, и он радовался находке:

В таком ленивом положенье

Стихи текут и так и сяк.

Пишу своим я складом ныне

Кой-как стихи на именины!

Ему ничего не стоило сочинить стишок, приглашающий, скажем, на чашку чая. В поводах и заказах недостатка не было. «Я слышу: пишешь

открывайте через поиск, читайте далее.