Ну что брат пушкин

Ну что брат пушкин

Абрам Терц (Андрей Донатович Синявский)

ПРОГУЛКИ С ПУШКИНЫМ

«Бывало, часто говорю ему: «Ну,

отвечает бывало: «так как-то всё. «

Н. В. ГОГОЛЬ «Ревизор».

При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе. Помимо величия, располагающего к почтительным титулам, за которыми его лицо расплывается в сплошное популярное пятно с бакенбардами,- трудность заключается в том, что весь он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашенных, не содержащих, кажется, ничего такого особенного (жест неопределенности: «да так. так как-то всё. «). Позволительно спросить, усомниться (и многие усомнились): да так ли уж велик ваш Пушкин, и чем, в самом деле, он знаменит за вычетом десятка-другого ловко скроенных пьес, про которые ничего не скажешь, кроме того, что они ловко сшиты?

Не выжмешь из рассказа моего,

— резюмировал сам Пушкин это отсутствие в его сочинении чего-то большего, чем изящно и со вкусом рассказанный анекдот, способный нас позабавить. И, быть может, постичь Пушкина нам проще не с парадного входа, заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей, возвращенных поэту улицей словно бы в ответ и в отместку на его громкую славу.

Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Петрушка, прифрантившийся и насобачившийся хилять в рифму.

— Ну что, брат Пушкин.

Причастен ли этот лубочный, площадной образ к тому прекрасному подлиннику, который-то мы и доискиваемся и стремимся узнать покороче в общении с его разбитным и покладистым душеприказчиком? Вероятно, причастен. Вероятно, имелось в Пушкине, в том настоящем Пушкине, нечто, располагающее к позднейшему панибратству и выбросившее его имя на потеху толпе, превратив одинокого гения в любимца публики, завсегдатая танцулек, ресторанов, матчей.

Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит,

И вдруг прыжок, и вдруг летит,

Летит, как пух от уст Эола;

То стан совьет, то разовьет

И быстрой ножкой ножку бьет.

Не вызывай меня ты боле

К навек оставленным трудам,

Ни к поэтической неволе,

Ни к обработанным стихам.

Что нужды, если и с ошибкой,

И слабо иногда пою?

Пускай Нинета лишь улыбкой

Любовь беспечную мою

Воспламенит и успокоит!

Поэма никогда не стоит

Улыбки сладострастных уст!

В таком ленивом положенье

Стихи текут и так и сяк.

Ну что брат пушкин

Ну что, брат Пушкин?

Что обратно вертится Земля…

В бархатном жилете – на шмеля.

мчится во поле намётом

В венчике серебряных колец.

Тело разрывающий свинец.)

Вот, пируя, он сидит за снедью,

У судьбы не просит ничего.

Тушью, деревом и алой медью

Невозможно выразить его.

Вот с женой в театре.

Спесью позументов и натур.

И стихи его, как рыбы, плещут

В сетях гениальных партитур.

высокий крест у храма

И лампады негасимый свет,

Если наше будущее – драма,

Он – её завязка и сюжет.

Как простой рубахе с кушаком.

Вечные слова «невольник чести» –

Так не скажешь больше ни о ком.

Вслед ему другим идти за славой,

Петь и не стыдиться

Видишь, посреди рябин кровавых

Встали свечи белые берёз.

обычный путь над бездной.

сквозь мрак и снег –

с тросточкой железной,

Маленький курчавый человек.

Мы с тобой не пропадём вовек.

Общая оценка: Оценить: 5,0 Проголосовало: 2 чел. 12345

Может снится, может мнится, Мчится «венчику» конец.

НЕДОУМЕВАЮ, ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!

Налич на Евровидении хорошо пел, но занял 11-е место, которым доволен. А я недовольна! Недовольна тем, что он пел по-английски. Израильский представитель – на ещё совсем недавно «мёртвом», а теперь ожившем, ставшем родным для многих наших бывших соотечественников иврите, испанец – на испанском, норвежка – на норвежском, а наш Петя – не на русском, а на плохом английском. Почему, чёрт возьми, не на родном, великом и могучем? Он хотел, чтобы незамысловатый, чтобы не сказать примитивный, текст дошёл до англоязычной аудитории? Зачем он ей?

Правительство вкладывает большие деньги в пропаганду за рубежом российской культуры и русского языка, и вот отличная возможность быть услышанным теми, кто учит или уже знает русский язык. Но нет – ни слова по-русски. Такое ощущение, что в России ныне побеждает следующая «национальная идея»: жить и работать надо так, чтобы в конце концов натурализоваться где-нибудь подальше от Родины. Ну почему?

Не сомневаемся, что подобных недоуменных вопросов у наших читателей возникает немало – по действиям чиновников, событиям культуры, телепередачам. Присылайте, самые интересные мы опубликуем. Будем недоумевать вместе.

Ну что брат пушкин

19 июля 2021 г. 21:58:14

12 июля 2021 года в свет вышла программная статья президента России Владимира Путина«Об историческом единстве русских и украинцев». Первым читателем и критиком этой статьи в Европе стал ведущий специалист германского остфоршунга проф. Андреас Каппелер (1943 года рожд).

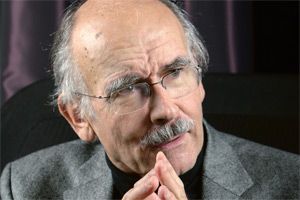

Профессор Каппелер. Источник: uamoderna.com

При этом сам проф. Каппелер, критикуя Путина, отстаивает новейшую германскую имперскую политику «Натиска на Восток» под известной маской «Восточного партнерства».

Теперь собственно о содержательной стороне исторической части критики проф. Каппелера исторической части статьи президента Путина. И, как мы выясняем, она совершенно смехотворна для специалиста с такой научной репутацией по части остфоршунга, как у проф. Каппелера в Германии.

Для начала в своем интервью Deutsche Welle проф. Каппелер сообщает:

«Меня задевает то, что президент снова и снова прямо, авторитетно и высказывается по спорным вопросам истории России и Восточной Европы».

Проф. Каппелер продолжает:

«Мне всегда бросается в глаза один термин. Понятие „русский“ в отношении средневековой Киевской Руси используется Путиным и другими в значении „россиянин“, „великоросс“. Так он говорит о Киеве как о „матери городов русских“. При этом средневековая Русь неправильно трактуется как Россия, хотя она охватывала население всего княжества».

Более того, проф. Каппелер в своей критике обнаруживает свое невежество в отношении базового понятия — «Россия». В письменных источниках оно появилось по времени даже раньше понятия «Русь». «Россия» — это всего лишь греческая форма слова «Русь». Оно впервые встречается в сочинении византийского императора Константина IХ Багрянородного «Об управлении империей» (около 950 года) для обозначения страны, подвластной «русам» (Ρϖς) в написании «Ρωσία».(1) Т. е. древняя Русь и была «Роси́я» по-гречески с ударением на последний слог, т. е. совершенно так, как и в современном звучании названия нашей страны.

С Х века в латинских источниках известны также формы «Russi» и «Russia» с двумя «эс» в написании. Т. е. современное название нашей страны происходит от латинизированной греческой формы «Россия», а «Ρωσία» и «Russia» встречается в источниках очень рано.

Проф. Каппелер дальше продолжает свои «игры» вокруг топонимов и этнонимов:

«В контексте того времени вообще нельзя говорить о русских и украинцах. Амбивалентность понятий становится четкой в иностранных источниках 16−18 веков, в которых „Россией, Русью“ называли Беларусь и Украину, а сегодняшнюю Россию называли „Московия“. Это очень важно».

С «контекстом времени» можно согласиться при наблюдении за идентичностью. Но дальше довод проф. Каппелера происходит из современного украинского националистического нарратива. Он достаточно смешон. Проф. Каппелер указывает на показания внешних наблюдателей, как решающий довод отличия «Руси» от «Московии». Но здесь важнее то, как правители и само население пресловутой «Московии» определяли сами себя, и как они называли свою собственную страну, т. е. важна их идентичность.

Да и круг внешних наблюдателей из ХVI века также опровергает классический «польский аргумент» проф. Каппелера. Вот что на этот счет писал классик жанра «описания Московии» австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн (1486−1566), посетивший Россию в начале ХVI века:

«Народ этот, говорящий на славянском языке, исповедующий веру Христову по греческому обряду, называет себя на родном своем языке Russi, а по латыни именуемый Rutheni».(2)

А вот разъяснение на этот счет другого иностранца — военного наемника Жака Маржерета (1565−1619), жившего в «Московии» в эпоху Смуты в начале ХVII века: «Эти русские, с некоторых пор, после того, как сбросили иго Татар, и Христианский мир [т. е. «Европа»] получил о них некоторое представление, стали называться московитами, по имени столичного города Москва, обладание которым дает герцогский титул, но не первый в стране. Ибо некогда государь именовался Великим герцогом Владимирским и поныне продолжает именовать себя Великим герцогом Владимирским и Московским. Таким образом, не только мы, удаленные от них, но и ближайшие их соседи впадают в ошибку, именуя их московитами, а не русскими. Сами же они, когда их спрашивают, какой они нации, отвечают «руссак», что означает — русские, а если спрашивают, откуда они, то отвечают «из Москвы» — из Москвы, Вологды, Рязани или из других городов».(3) Подобные примеры показаний иностранцев на счет «кто есть кто» можно и дальше множить.

Понятия «Московия» и «московиты» происходит из «польской интриги» ХV века — из стремления королей польских и великих князей литовских отделить свою собственную «русь» от «руси» государей Московских. Это поляки придумали: «наша русь» — она настоящая, а вот та — нет, это «нерусь» — это «московиты».

А теперь собственно о показаниях внутренних русских источников в отношении идентичности этих «московитов» проф. Каппелера и названия их страны «Московия». Важнейший источник — это собственно титул «государей Московских». Например, у создателя «централизованного» Русского государства великого князя Ивана III (1462−1505) он звучал так: «Иоаннъ Божиею милостию господарь всея Руси и великий князь…».

Понятие «всея Руси» в составе титулатуры русского князя впервые встречается во второй половине ХI века и опять же на греческом «αρχоντι πаσις Ρѡσιας». Начиная с великого князя Михаила Ярославича Тверского (†1318) все великие князья владимирские на самом деле носили титул «великих князей всея Руси». С Ивана III «всея Руси» в титуле великих князей стало политической программой объединения «всей Руси» под властью правителя «Московии» — православного государя. Начиная с этого времени, короли польские и великие князья литовские протестовали против определения «всея Руси» в титуле «государя Московского». Они считали, что «всея Руси» распространяется на их «Русь».

В результате следует констатировать: существует многовековой культурный континуитет России. Это страна с тысячелетней историей преемственности в своем названии в различных вариациях, как в топониме, так и в этнониме. По крайней мере, до начала Нового времени русская идентичность находила фундаментальную опору в продолжаемом во времени историческом нарративе русского летописания. В этом плане русины в Речи Посполитой из-за утраты своей элиты по причине польской культурной ассимиляции, эту опору временно утратили. Но прошло время, и потом для нужд общерусской интеграции на пороге Нового времени малороссы восстановили ее и стали развивать дальше. «Киевский синопсис» Иннокентия Гизеля (1600−1683) стал самым распространенным историческим сочинением в России в ХVIII веке, выдержав 25 изданий. «Синопсис» стал одним из оснований формирования малорусской идентичности и концепции триединого русского народа.

Проф. Каппелер в своем интервью рассуждает дальше, поднимая еще выше вершины своего невежества:

«Путин умалчивает о том, что у украинцев уже в ХVI, ХVII и ХVIII веке было национальное самосознание, что их язык не был почти одинаковым с русским, как он пишет. Я читал источники ХVII века, согласно которым, дипломаты в Москве запрашивали помощь переводчиков, потому что не понимали этот восточнославянский язык, на котором тогда говорили на территории современной Украины».

А разве в этих грамотах был язык, на «котором тогда говорили»? И как соотносятся диалекты, на «которых тогда говорили», с литературным языком, на котором тогда писали?

На счет «национального самосознания» у «украинцев» в XVI-XVIII веках проф. Каппелер, что говорится, сказанул. И тут же рядом проф. Каппелер утверждает:

«В контексте того времени вообще нельзя говорить о русских и украинцах».

Так у кого же тогда было это «национальное сознание», если «украинцев» все-таки не было, а был кто-то другой?

«Национальное самосознание» — это явление, известное в Европе, начиная с Нового времени. Получается, что по части национального самосознание мифические «украинцы» проф. Каппелера шли впереди Европы всей. Да-да, «конституция Орлика» — это первая «конституция Европы»!

На самом деле, для России и Речи Посполитой ХVI и ХVII века — это позднее Средневековье. Новое время здесь запаздывало по сравнению с Западной Европой. Есть определенная ирония в том, что в отношении «национального сознания» проф. Каппелер перекликается с советской историографической концепцией о «Хмельниччине» как «национально-освободительной борьбе украинского народа».

Главное же здесь то, что такой идентичности как «украинцы» в это время не было. А было ли национальное украинское самосознание у казаков Гетманщины второй половины ХVII века? Разумеется, нет, хотя бы потому, что казаки Войска Запорожского отделяли в своей идентичности себя от прочих «посполитых» — «русинов» Малороссии. Казачьи «идеологи» в то время даже развивали теорию о происхождении «казаков» от «хозар». Про «хозар» опять же они вычитали все из той же ПВЛ. На практике казаки пытались коряво играть у себя в Гетманщине не в «украинцев», а в некое знакомое им подобие «шляхетской нации» Речи Посполитой.

Что касается упоминания «восточнославянского языка» у проф. Каппелера. По всей Руси — Малой, Великой и Белой население говорило на местных региональных диалектах, понимаемых друг друга иногда с проблемами. Местная русская шляхта и магнаты в Короне и ВКЛ очень рано стали переходить на польский язык — язык высокой культуры. Переход этой «русской элиты» в католичество или протестантизм означал ассимиляцию, которая делала из нее «ляхов». Литературными языками в «Руси» Великого княжества Литовского и в Руси Королевства Польского (Галиции), а дальше в Речи Посполитой, а также в «Московии»-России были не «восточнославянские языки», а местные изводы церковнославянского языка, изрядно «испорченные» местной диалектной лексикой. Что касается «бояре не понимали», то проф. Каппелеру следовало бы знать, что рабочим языком в канцелярии гетмана Богдана Хмельницкого (1648−1657) и последующих за ним первых гетманов был польский язык.(4)

В канцелярии Богдана Хмельницкого разные документы писали одни — латиницей, другие — кириллицей, но в основе был некий польский в своей основе «волапюк». Казачьи послания на Москву были писаны на «вульгарной» церковнославянщине, густо засоренной в лексике и оборотах речи полонизмами и латинизмами. Вот московские бояре и спотыкались в понимании этого волапюка в казачьих грамотках. Чтобы понять это, нужно просто сравнить тексты, вышедшие из канцелярии гетмана Хмельницкого и писанные латиницей с текстами, писанными там же кириллицей. Надо посмотреть на эти тексты, чтобы понять: этот якобы «восточнославянский язык» проф. Каппелера — суть продукт местных коллегиумов, где учили чему-нибудь и как-нибудь на латыни и польском. Гетман Иван Выговский (1657−1659) даже подписал один свой универсал своим личным именем «Иоанъ» кириллицей, а рядом написал прозвище «Vigovskii» латиницей.

Проф. Каппелер акцентирует внимание на различиях в идентичностях различных частей Руси — в Речи Посполитой и Московии. Но при этих действительно нарастающих различиях в идентичности «русских» в Московском государстве и «русских» в Речи Посполитой, над этими различиями витало представление об единстве — в частности, общности тогдашнего «Русского мира» через религиозную принадлежность к православию — «русскую веру». Но не только. В протестации 1621 года митрополит киевский Иов Борецкий и епископы его митрополии заявили полякам, что с Москвой православных Речи Посполитой объединяет не только общая вера, но и «ieden rodzay, jezyk, obyczaje».

Общность этого «Русского мира» ХVI-ХVII веков претворялась еще через легкость взаимной политической и культурной эмиграции. «Первопечатник» на Руси Иван Федоров (†1583) начал свою культурную деятельность в Москве в 1560-е годы, а закончил ее во Львове в воеводстве Русском Речи Посполитой. Представление об этой общности «Русского мира» и способствовало последовавшему «воссоединению», которое проходило не без проблем. Носители малорусской идентичности в Малороссии и перебравшись в Москву сами стали генерировать общий русский культурный контекст.

Проф. Каппелер верно определяет, что в контексте эпохи ХVI-ХVII веков «вообще нельзя говорить о русских и украинцах», но это только в отношении современных понятий. А о чем тогда можно говорить? Очевидно, об идентичностях тех эпох, об их содержании. В частности, первоначально идентичность «русь» была связана с варяжской дружиной первых русских князей. В позднее Средневековье идентичность «русь» определяла конфессиональную принадлежность к православию — «Русской вере». Русин в Речи Посполитой, перешедший в католичество, становился «ляхом».

Аналогичным образом содержательно по историческим документам можно описать идентичность «малоросс» в позднее Средневековье и дальше в Новое время. Можно описать конкурирующую с ней идентичность «украинец» у т. н. «украинофилов» середины XIX и второй половины этого века. Это чисто прикладная научная задача. А вот рассуждения проф. Каппелера об «украинцах» в ХVI-ХVIII веках отражают методологическую «замшелость» его научных взглядов. К проблеме «Украины» и «украинцев» он подходит с позиций примордиалистской этнологии. Хотя очевидно по показаниям исторических источников, что такой идентичности как «украинцы» в указанный им исторический период не существовало. Об исторической идентичности «украинец» и исторической географии топонима «Украина» мы бы рекомендовали к прочтению исчерпывающую по теме монографию доцента МГУ Федора Гайды «Грани и рубежи. Понятия „Украина“ и „украинцы“ в их историческом развитии» (2019).

Большинство русского образованного общества и в правительственных кругах на протяжении всего XIX века разделяли концепцию «триединой русской нации», состоящей из великороссов, малороссов и белорусов. Одновременно либеральное сообщество российских столиц снисходительно или даже с поощрением относилось к культурной деятельности т. н. «украинофилов» в Юго-Западном крае. А между тем, публицист и общественный деятель консерватор Михаил Катков (1818−1887) верно указывал на сепаратистскую подкладку украинофильства.

И наоборот, русские революционеры от Герцена и Чернышевского до Ленина открыто поддерживали революционный украинский национальный проект. С 1918 года Ленин перевел эту поддержку в практическую политику закрепления украинской идентичности, создавшей советскую квази-нацию. Проф. Каппелер в своем интервью на Deutshe Welle сознательно обходит стороной этот вопрос становления Украины и украинской идентичности.

В целом, можно констатировать, что проф. Каппелер продемонстрировал в своей «украинистике» в интервью на Deutshe Welle одновременно и историческое невежество, и крайнюю политическую ангажированность. И это не первый раз у него после 2014 года.

В вышедшей в 2017 году своей последней монографии «Неравные братья. Русские и украинцы от Средневековья до наших дней»(5) Андреас Каппелер недобросовестно обыгрывает известную советскую фундаментальную идеологему о «братских народах», распространяя ее на предшествующие исторические эпохи — вплоть до Средневековья. Вот только один характерный анекдотический пример на этот счет. Проф. Каппелер утверждает, что неравенство «народов-братьев» в российской имперской иерархии культур отразилось на судьбе двух поэтов современников: Александра Сергеевича Пушкина (1799−1837) и Тараса Григорьевича Шевченко (1814−1861). Вот как этот сюжет от проф. Каппелера передают на Deutsche Welle:

«Пушкин, как и Шевченко, критически оценивал существующий порядок, что отражалось и в его стихах. Но, в отличие от украинского национального поэта, Пушкину лишь, так сказать, пальчиком погрозили и выслали на какое-то время из столицы, что ни на его жизни, ни на его творчестве серьезно не сказалось. А Шевченко за его критические стихотворения и близость к кружку молодых людей, интересовавшихся развитием славянских народов, в том числе и украинского, на десять лет забрили в рекруты с запретом писать и рисовать».

Т. е. за стихи «старшему брату» Пушкину последовало символическое наказание, а «младшему брату» украинцу — наказание по всей катушке. В этом и наблюдается несправедливое неравенство старшего и младшего брата. Брат Пушкин за то, что он — русский получил снисхождение.

«Ну что, брат Пушкин? Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все…».

Это «украинский писатель», как утверждает у себя проф. Каппелер, Николай Васильевич Гоголь (1809−1852) отвечает на подобную из ряда вон выходящую глупость проф. Каппелера в отношении «братьев» Пушкина и Шевченко.

Здесь важны обстоятельства и нюансы. Во-первых, Пушкин принадлежал к высшему кругу столбового дворянства — тысяче аристократических фамилий. А Шевченко при рождении был крепостным человеком сенатора Василия Васильевича Энгельгарта — племянника известного светлейшего князя Потемкина-Таврического. Во-вторых, Пушкин в тайном обществе не состоял и революционером никогда не был, а Шевченко — состоял и звал «к топору». И, в-третьих, надо знать, что жестокость наказания Тараса Шевченко в сравнении с другими членами «Кирилло-Мефодиевского братства», которым «пальчиком погрозили» — с теми же выдающимися украинофилами Николаем Костомаровым (1817−1885) или Пантелеймоном Кулишом (1819−1897), была вызвана не только членством Тараса Шевченко в тайном обществе, но и некоторыми его стихами, оскорбительно прозвучавшими прямо в адрес императорской фамилии. По этой причине император Николай I и счел это личной неблагодарностью Шевченко, выкупленного из крепостной зависимости при его личном — царя участии. Т. е. проф. Каппелеру надо бы знать (правда, уже поздно) нюансы русской истории, а не подгонять отдельные ее сюжеты под собственные измышления, которые в русском культурном контексте звучат дико.

И вот такого немецко-австрийского фантазера — проф. Каппелера в Германии почитают ведущим специалистом остфоршунга и выставляют на Deutsche Welle комментатором исторической часть статьи президента Путина!

Ну, что брат Пушкин? Да, так брат…

(1) Константин Багрянородный. Об управлении империей = De administrando imperio. Под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. М., Наука, 1991. С. 36, 40, 44, 48.

(2) Герберштейн С. Записки о Московии. В 2 т. Под ред. А. Л. Хорошкевич. Т. 1. М., 2000. С. 34−37.

(3) Маржерет Ж. Состояние Российской державы. Ж. Маржерет в документах и исследованиях: тексты, комментарии, статьи. М., 2007. С. 117.

(4) Тексты, вышедшие из гетманской канцелярии и другие документы на предмет их «украинского языка», можно посмотреть здесь:

Унівєрсали українських гєтьманів. Т. 1. Київ, 1998; Т. 2 Київ, Львів, 2004.

Джєрєла з історії Націионально-визвольної війни українського народу 1648−1658 рр. Т. 1−4. Київ, 2012−2015.

(5) Kappeler A. Ungleiche Brüder — Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München, 2017.

«Ну что, брат Пушкин?»: статья Путина и «украинистика» фантазера Каппелера

12 июля 2021 года в свет вышла программная статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Первым читателем и критиком этой статьи в Европе стал ведущий специалист германского остфоршунга проф. Андреас Каппелер (1943 года рожд.).

При этом сам проф. Каппелер, критикуя Путина, отстаивает новейшую германскую имперскую политику «натиска на Восток» под известной маской «Восточного партнерства».

Теперь собственно о содержательной стороне исторической части критики проф. Каппелера исторической части статьи президента Путина. И, как мы выясняем, она совершенно смехотворна для специалиста с такой научной репутацией по части остфоршунга, как у проф. Каппелера в Германии.

Для начала в своем интервью Deutsche Welle проф. Каппелер сообщает:

«Меня задевает то, что президент снова и снова прямо, авторитетно высказывается по спорным вопросам истории России и Восточной Европы».

Проф. Каппелер продолжает:

«Мне всегда бросается в глаза один термин. Понятие „русский“ в отношении средневековой Киевской Руси используется Путиным и другими в значении „россиянин“, „великоросс“. Так он говорит о Киеве как о „матери городов русских“. При этом средневековая Русь неправильно трактуется как Россия, хотя она охватывала население всего княжества».

Более того, проф. Каппелер в своей критике обнаруживает свое невежество в отношении базового понятия — «Россия». В письменных источниках оно появилось по времени даже раньше понятия «Русь». «Россия» — это всего лишь греческая форма слова «Русь». Оно впервые встречается в сочинении византийского императора Константина IХ Багрянородного «Об управлении империей» (около 950 года) для обозначения страны, подвластной «русам» (Ρϖς) в написании Ρωσία.(1) Т. е. древняя Русь и была «Роси́я» по-гречески с ударением на последний слог, т. е. совершенно так, как и в современном звучании названия нашей страны.

С Х века в латинских источниках известны также формы Russi и Russia с двумя «эс» в написании. Т. е. современное название нашей страны происходит от латинизированной греческой формы «Россия», а Ρωσία и Russia встречается в источниках очень рано.

Проф. Каппелер дальше продолжает свои «игры» вокруг топонимов и этнонимов:

«В контексте того времени вообще нельзя говорить о русских и украинцах. Амбивалентность понятий становится четкой в иностранных источниках XVI—XVIII вв.еков, в которых „Россией“, „Русью“ называли Беларусь и Украину, а сегодняшнюю Россию называли „Московия“. Это очень важно».

С «контекстом времени» можно согласиться при наблюдении за идентичностью. Но дальше довод проф. Каппелера происходит из современного украинского националистического нарратива. Он достаточно смешон. Проф. Каппелер указывает на показания внешних наблюдателей как решающий довод отличия «Руси» от «Московии». Но здесь важнее то, как правители и само население пресловутой «Московии» определяли сами себя и как они называли свою собственную страну, т. е. важна их идентичность.

Да и круг внешних наблюдателей из ХVI века также опровергает классический «польский аргумент» проф. Каппелера. Вот что на этот счет писал классик жанра «описания Московии» австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн (1486−1566), посетивший Россию в начале ХVI века:

«Народ этот, говорящий на славянском языке, исповедующий веру Христову по греческому обряду, называет себя на родном своем языке Russi, а по латыни именуемый Rutheni».(2)

А вот разъяснение на этот счет другого иностранца — военного наемника Жака Маржерета (1565−1619), жившего в «Московии» в эпоху Смуты в начале ХVII века: «Эти русские с некоторых пор, после того как сбросили иго татар и Христианский мир [т. е. «Европа»] получил о них некоторое представление, стали называться московитами, по имени столичного города Москва, обладание которым дает герцогский титул, но не первый в стране. Ибо некогда государь именовался Великим герцогом Владимирским и поныне продолжает именовать себя Великим герцогом Владимирским и Московским. Таким образом, не только мы, удаленные от них, но и ближайшие их соседи впадают в ошибку, именуя их московитами, а не русскими. Сами же они, когда их спрашивают, какой они нации, отвечают «руссак», что означает — русские, а если спрашивают, откуда они, то отвечают «из Москвы» — из Москвы, Вологды, Рязани или из других городов».(3) Подобные примеры показаний иностранцев на счет «кто есть кто» можно и дальше множить.

Понятия «Московия» и «московиты» происходит из «польской интриги» ХV века — из стремления королей польских и великих князей литовских отделить свою собственную «русь» от «руси» государей Московских. Это поляки придумали: «наша русь» — она настоящая, а вот та — нет, это «нерусь» — это «московиты».

А теперь собственно о показаниях внутренних русских источников в отношении идентичности этих «московитов» проф. Каппелера и названия их страны «Московия». Важнейший источник — это собственно титул «государей Московских». Например, у создателя «централизованного» Русского государства великого князя Ивана III (1462−1505) он звучал так: «Иоаннъ Божиею милостию господарь всея Руси и великий князь…».

Понятие «всея Руси» в составе титулатуры русского князя впервые встречается во второй половине ХI века и опять же на греческом αρχоντι πаσις Ρѡσιας. Начиная с великого князя Михаила Ярославича Тверского (†1318) все великие князья Владимирские на самом деле носили титул «великих князей всея Руси». С Ивана III «всея Руси» в титуле великих князей стало политической программой объединения «всей Руси» под властью правителя «Московии» — православного государя. Начиная с этого времени короли польские и великие князья Литовские протестовали против определения «всея Руси» в титуле «государя Московского». Они считали, что «всея Руси» распространяется на их «Русь».

В результате следует констатировать: существует многовековой культурный континуитет России. Это страна с тысячелетней историей преемственности в своем названии в различных вариациях, как в топониме, так и в этнониме. По крайней мере, до начала Нового времени русская идентичность находила фундаментальную опору в продолжаемом во времени историческом нарративе русского летописания. В этом плане русины в Речи Посполитой из-за утраты своей элиты по причине польской культурной ассимиляции эту опору временно утратили. Но прошло время и потом для нужд общерусской интеграции на пороге Нового времени малороссы восстановили ее и стали развивать дальше. «Киевский синопсис» Иннокентия Гизеля (1600−1683) стал самым распространенным историческим сочинением в России в ХVIII веке, выдержав 25 изданий. «Синопсис» стал одним из оснований формирования малорусской идентичности и концепции триединого русского народа.

Проф. Каппелер в своем интервью рассуждает дальше, поднимая еще выше вершины своего невежества:

«Путин умалчивает о том, что у украинцев уже в ХVI, ХVII и ХVIII веках было национальное самосознание, что их язык не был почти одинаковым с русским, как он пишет. Я читал источники ХVII века, согласно которым дипломаты в Москве запрашивали помощь переводчиков, потому что не понимали этот восточнославянский язык, на котором тогда говорили на территории современной Украины».

А разве в этих грамотах был язык, на «котором тогда говорили»? И как соотносятся диалекты, на «которых тогда говорили», с литературным языком, на котором тогда писали?

На счет «национального самосознания» у «украинцев» в XVI—XVIII вв.еках проф. Каппелер, что говорится, сказанул. И тут же рядом проф. Каппелер утверждает:

«В контексте того времени вообще нельзя говорить о русских и украинцах».

Так у кого же тогда было это «национальное сознание», если «украинцев» все-таки не было, а был кто-то другой?

«Национальное самосознание» — это явление, известное в Европе начиная с Нового времени. Получается, что по части национального самосознание мифические «украинцы» проф. Каппелера шли впереди Европы всей. Да-да, «Конституция Орлика» — это первая «конституция Европы»!

На самом деле для России и Речи Посполитой ХVI и ХVII веков — это позднее Средневековье. Новое время здесь запаздывало по сравнению с Западной Европой. Есть определенная ирония в том, что в отношении «национального сознания» проф. Каппелер перекликается с советской историографической концепцией о «Хмельниччине» как «национально-освободительной борьбе украинского народа».

Главное же здесь то, что такой идентичности, как «украинцы», в то время не было. А было ли национальное украинское самосознание у казаков Гетманщины второй половины ХVII века? Разумеется, нет, хотя бы потому, что казаки Войска Запорожского отделяли в своей идентичности себя от прочих «посполитых» — «русинов» Малороссии. Казачьи «идеологи» в то время даже развивали теорию о происхождении «казаков» от «хозар». Про «хозар» опять же они вычитали все из той же ПВЛ. На практике казаки пытались коряво играть у себя в Гетманщине не в «украинцев», а в некое знакомое им подобие «шляхетской нации» Речи Посполитой.

Что касается упоминания «восточнославянского языка» у проф. Каппелера. По всей Руси — Малой, Великой и Белой население говорило на местных региональных диалектах, понимаемых друг друга иногда с проблемами. Местная русская шляхта и магнаты в Короне и ВКЛ очень рано стали переходить на польский язык — язык высокой культуры. Переход этой «русской элиты» в католичество или протестантизм означал ассимиляцию, которая делала из нее «ляхов». Литературными языками в «Руси» Великого княжества Литовского и в Руси Королевства Польского (Галиции), а дальше в Речи Посполитой, а также в «Московии»-России были не «восточнославянские языки», а местные изводы церковнославянского языка, изрядно «испорченные» местной диалектной лексикой. Что касается «бояре не понимали», то проф. Каппелеру следовало бы знать, что рабочим языком в канцелярии гетмана Богдана Хмельницкого (1648−1657) и последующих за ним первых гетманов был польский язык.(4)

В канцелярии Богдана Хмельницкого разные документы писали одни — латиницей, другие — кириллицей, но в основе был некий польский в своей основе «волапюк». Казачьи послания на Москву были писаны на «вульгарной» церковнославянщине, густо засоренной в лексике и оборотах речи полонизмами и латинизмами. Вот московские бояре и спотыкались в понимании этого волапюка в казачьих грамотках. Чтобы понять это, нужно просто сравнить тексты, вышедшие из канцелярии гетмана Хмельницкого и писанные латиницей с текстами, писанными там же кириллицей. Надо посмотреть на эти тексты, чтобы понять: этот якобы «восточнославянский язык» проф. Каппелера — суть продукт местных коллегиумов, где учили чему-нибудь и как-нибудь на латыни и польском. Гетман Иван Выговский (1657−1659) даже подписал один свой универсал своим личным именем «Иоанъ» кириллицей, а рядом написал прозвище Vigovskii латиницей.

Проф. Каппелер акцентирует внимание на различиях в идентичностях различных частей Руси — в Речи Посполитой и Московии. Но при этих действительно нарастающих различиях в идентичности «русских» в Московском государстве и «русских» в Речи Посполитой над этими различиями витало представление об единстве, в частности общности тогдашнего «Русского мира» через религиозную принадлежность к православию — «русскую веру». Но не только. В протестации 1621 года митрополит киевский Иов Борецкий и епископы его митрополии заявили полякам, что с Москвой православных Речи Посполитой объединяет не только общая вера, но и ieden rodzay, jezyk, obyczaje.

Общность этого «Русского мира» ХVI—ХVII веков претворялась еще через легкость взаимной политической и культурной эмиграции. «Первопечатник» на Руси Иван Федоров (†1583) начал свою культурную деятельность в Москве в 1560-е годы, а закончил ее во Львове в воеводстве Русском Речи Посполитой. Представление об этой общности «Русского мира» и способствовало последовавшему «воссоединению», которое проходило не без проблем. Носители малорусской идентичности в Малороссии, и перебравшись в Москву, сами стали генерировать общий русский культурный контекст.

Проф. Каппелер верно определяет, что в контексте эпохи ХVI—ХVII веков «вообще нельзя говорить о русских и украинцах», но это только в отношении современных понятий. А о чем тогда можно говорить? Очевидно, об идентичностях тех эпох, об их содержании. В частности, первоначально идентичность «русь» была связана с варяжской дружиной первых русских князей. В позднее Средневековье идентичность «русь» определяла конфессиональную принадлежность к православию — «русской вере». Русин в Речи Посполитой, перешедший в католичество, становился «ляхом».

Аналогичным образом содержательно по историческим документам можно описать идентичность «малоросс» в позднее Средневековье и дальше в Новое время. Можно описать конкурирующую с ней идентичность «украинец» у т. н. украинофилов середины XIX и второй половины этого века. Это чисто прикладная научная задача. А вот рассуждения проф. Каппелера об «украинцах» в ХVI—ХVIII веках отражают методологическую замшелость его научных взглядов. К проблеме «Украины» и «украинцев» он подходит с позиций примордиалистской этнологии. Хотя очевидно по показаниям исторических источников, что такой идентичности, как «украинцы», в указанный им исторический период не существовало. Об исторической идентичности «украинец» и исторической географии топонима «Украина» мы бы рекомендовали к прочтению исчерпывающую по теме монографию доцента МГУ Федора Гайды «Грани и рубежи. Понятия „Украина“ и „украинцы“ в их историческом развитии» (2019).

Большинство русского образованного общества и в правительственных кругах на протяжении всего XIX века разделяло концепцию «триединой русской нации», состоящей из великороссов, малороссов и белорусов. Одновременно либеральное сообщество российских столиц снисходительно или даже с поощрением относилось к культурной деятельности т. н. украинофилов в Юго-Западном крае. А между тем публицист и общественный деятель консерватор Михаил Катков (1818−1887) верно указывал на сепаратистскую подкладку украинофильства.

И наоборот, русские революционеры от Герцена и Чернышевского до Ленина открыто поддерживали революционный украинский национальный проект. С 1918 года Ленин перевел эту поддержку в практическую политику закрепления украинской идентичности, создавшей советскую квазинацию. Проф. Каппелер в своем интервью на Deutsche Welle сознательно обходит стороной этот вопрос становления Украины и украинской идентичности.

В целом можно констатировать, что проф. Каппелер продемонстрировал в своей «украинистике» в интервью на Deutsche Welle одновременно и историческое невежество, и крайнюю политическую ангажированность. И это не первый раз у него после 2014 года.

В вышедшей в 2017 году своей последней монографии «Неравные братья. Русские и украинцы от Средневековья до наших дней»(5) Андреас Каппелер недобросовестно обыгрывает известную советскую фундаментальную идеологему о «братских народах», распространяя ее на предшествующие исторические эпохи — вплоть до Средневековья. Вот только один характерный анекдотический пример на этот счет. Проф. Каппелер утверждает, что неравенство «народов-братьев» в российской имперской иерархии культур отразилось на судьбе двух поэтов современников — Александра Сергеевича Пушкина (1799−1837) и Тараса Григорьевича Шевченко (1814−1861). Вот как этот сюжет от проф. Каппелера передают на Deutsche Welle:

«Пушкин, как и Шевченко, критически оценивал существующий порядок, что отражалось и в его стихах. Но, в отличие от украинского национального поэта, Пушкину лишь, так сказать, пальчиком погрозили и выслали на какое-то время из столицы, что ни на его жизни, ни на его творчестве серьезно не сказалось. А Шевченко за его критические стихотворения и близость к кружку молодых людей, интересовавшихся развитием славянских народов, в том числе и украинского, на десять лет забрили в рекруты с запретом писать и рисовать».

Т. е. за стихи «старшему брату» Пушкину последовало символическое наказание, а «младшему брату» — украинцу — наказание на всю катушку. В этом и наблюдается несправедливое неравенство старшего и младшего братьев. Брат Пушкин за то, что он русский, получил снисхождение.

«Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все…»

Это «украинский писатель», как утверждает у себя проф. Каппелер, Николай Васильевич Гоголь (1809−1852) отвечает на подобную из ряда вон выходящую глупость проф. Каппелера в отношении «братьев» Пушкина и Шевченко.

Здесь важны обстоятельства и нюансы. Во-первых, Пушкин принадлежал к высшему кругу столбового дворянства — тысяче аристократических фамилий. А Шевченко при рождении был крепостным человеком сенатора Василия Васильевича Энгельгардта — племянника известного светлейшего князя Потемкина-Таврического. Во-вторых, Пушкин в тайном обществе не состоял и революционером никогда не был, а Шевченко — состоял и звал «к топору». И, в-третьих, надо знать, что жестокость наказания Тараса Шевченко в сравнении с другими членами «Кирилло-Мефодиевского братства», которым «пальчиком погрозили», с теми же выдающимися украинофилами Николаем Костомаровым (1817−1885) или Пантелеймоном Кулишом (1819−1897), была вызвана не только членством Тараса Шевченко в тайном обществе, но и некоторыми его стихами, оскорбительно прозвучавшими прямо в адрес императорской фамилии. По этой причине император Николай I и счел это личной неблагодарностью Шевченко, выкупленного из крепостной зависимости при его личном — царя — участии. Т. е. проф. Каппелеру надо бы знать (правда, уже поздно) нюансы русской истории, а не подгонять отдельные ее сюжеты под собственные измышления, которые в русском культурном контексте звучат дико.

И вот такого немецко-австрийского фантазера — проф. Каппелера в Германии почитают ведущим специалистом остфоршунга и выставляют на Deutsche Welle комментатором исторической часть статьи президента Путина!

«Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат…»

(1) Константин Багрянородный. Об управлении империей = De administrando imperio. Под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. М., Наука, 1991. С. 36, 40, 44, 48.

(2) Герберштейн С. Записки о Московии. В 2 т. Под ред. А. Л. Хорошкевич. Т. 1. М., 2000. С. 34−37.

(3) Маржерет Ж. Состояние Российской державы. Ж. Маржерет в документах и исследованиях: тексты, комментарии, статьи. М., 2007. С. 117.

(4) Тексты, вышедшие из гетманской канцелярии и другие документы на предмет их «украинского языка», можно посмотреть здесь:

Унівєрсали українських гєтьманів. Т. 1. Київ, 1998; Т. 2 Київ, Львів, 2004;

Джєрєла з історії Націионально-визвольної війни українського народу 1648−1658 рр. Т. 1−4. Київ, 2012−2015.

(5) Kappeler A. Ungleiche Brüder — Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München, 2017.