Ншоп у детей что это

Нестабильность в шейном отделе позвоночника у детей

Диагноз нестабильность шейного отдела позвоночника ставится врачом ортопедом-травматологом из-за смещений позвонков шейного отдела, которые влияют на связочный аппарат в шейном отделе позвоночника. Шейный отдел позвоночника обладает большой подвижностью, состоит из 7 позвонков и обеспечивает плавные повороты головы, а также сгибание и разгибание.

У грудных детей нестабильность шейного отдела позвоночника может возникнуть вследствие нарушения внутриутробного развития или в результате родовой травмы. В таких случаях у деток отмечаются неврологические нарушения в виде парезов и параличей, и они находятся под наблюдением врачей в специализированных неврологических клиниках.

Нестабильность шейного отдела позвоночника бывает:

Смещающиеся по отношению друг другу позвонки пережимают сосудисто-нервный пучок, ухудшая тем самым мозговое кровообращение и снижая питание головного мозга кислородом.

Симптомами нестабильности являются частые головные боли, головокружения, иногда потери сознания. Таких детей укачивает в транспорте, у них снижается зрение. Головные боли не купируются приёмом лекарств.

Врач-ортопед осматривает ребёнка, собирает анамнез и назначает обследования:

При подтверждении диагноза нестабильность шейного отдела позвоночника назначается лечение:

В нашем центре имеются все необходимые возможности для проведения комплексного обследования и постановки диагноза, с последующим проведением комплекса лечебно-профилактических мероприятий для укрепления мышц шеи и улучшения кровообращения.

Наука і клінічна практика

В норме развитие позвоночника продолжается до 20–22 лет. Остеогенез разных отделов позвоночника осуществляется в следующем порядке: верхнешейный, среднегрудной, шейный, нижнегрудной, поясничный и крестцовый. Апофизы позвонков оссифицируются с 8 до 15–16 лет. Окостенение позвонка С2 происходит в возрасте 4–6 лет. Физиологические изгибы позвоночника намечаются в возрасте от 2 до 4 лет и в 6 лет становятся отчетливыми. Величина шейного лордоза уменьшается до 9 лет. С возрастом наблюдается изменение ориентации фасеток межпозвонковых суставов. В раннем детстве они имеют относительно горизонтальное расположение. Увеличение угла наклона до принятия горизонтального положения фасеток продолжается до 10 лет, после чего они способны ограничивать движение позвонков.

Анатомо-функциональные особенности верхнешейного отдела позвоночника

В шейном отделе позвоночника имеются характерные особенности строения и функции.

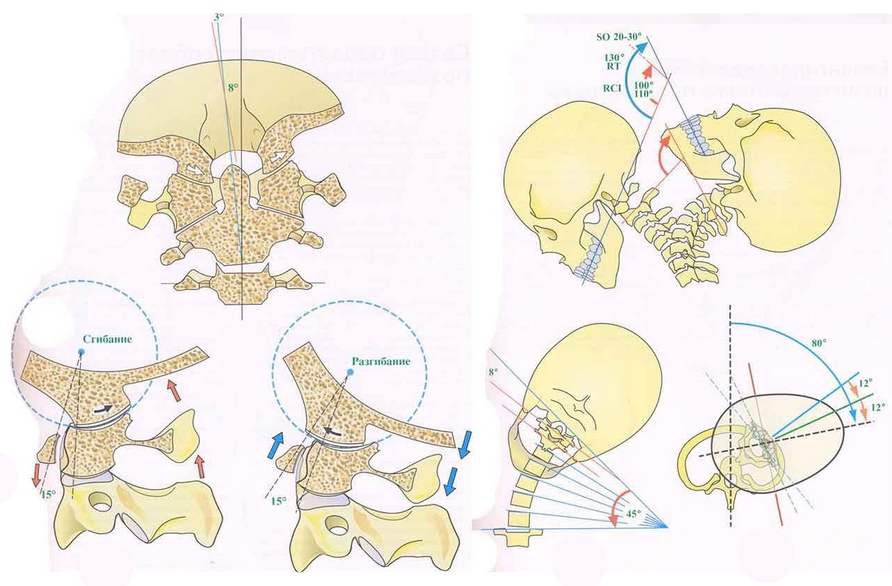

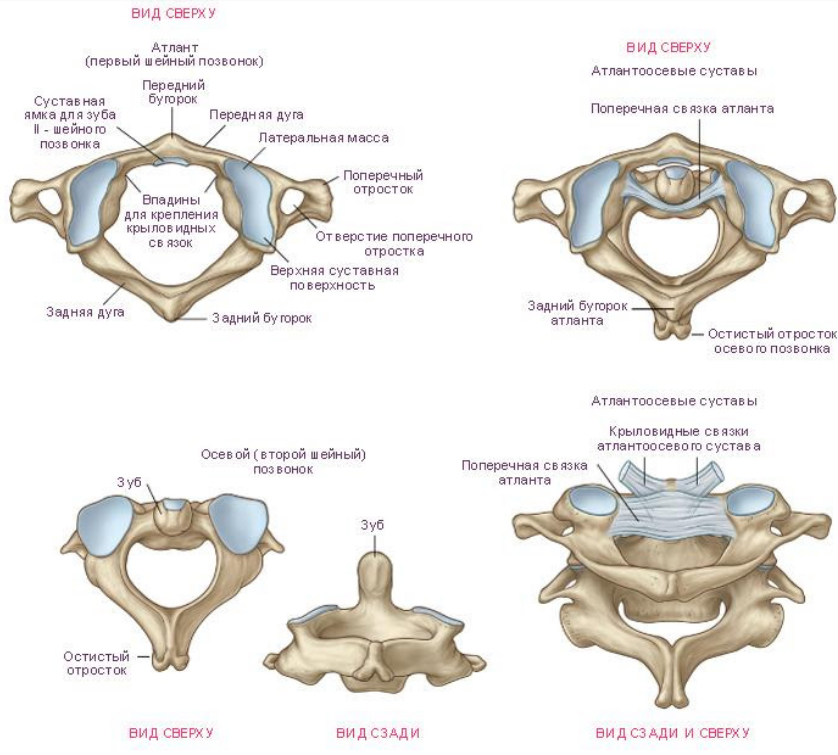

Первый шейный позвонок – атлант (С1) и второй – аксис, или эпистрофей (С2), осуществляют соединение позвоночника с черепом и образуют атлантоаксиально-затылочный комплекс. У позвонка С 1 нет тела, но имеются передняя и задняя дуги, ограничивающие просвет позвоночного канала. Верхняя поверхность позвонка С1 имеет слегка вогнутые суставные отростки, которые соединены с мыщелками затылочной кости. У позвонка С 2 имеется тело, которое переходит в зубовидный отросток. Он выступает вверх, сочленяется с внутренней поверхностью передней дуги атланта и достигает уровня большого затылочного отверстия. Позвонок С 1 соединяется с мыщелками затылочной кости. Между позвонками С 1 и С 2 имеются три сустава: два парных сустава между С1 и С2 и один между зубовидным отростком С 2 и дугой позвонка С1.

Функционально эти суставы объединяются в комбинированный сустав, в котором возможны вращательные движения головы вместе с позвонком С1. В атлантоокципитальном и атлантоаксиальном сочленениях происходит примерно половина всех движений шеи.

В позвоночнике осевая и ротационная нагрузки ложатся на тела позвонков и межпозвонковые диски. Объединенные в единую структуру, они обеспечивают вертикальное положение тела, выдерживают осевое давление, поглощают и распределяют ударную нагрузку. Межпозвонковые диски соединяют позвонки между собой и обеспечивают стабилизирующую функцию позвоночника. Фиксация межпозвонкового диска к телу позвонка осуществляется волокнами фиброзного кольца. Пульпозное ядро распределяет нагрузку, приложенную к позвоночнику. Межпозвонковые суставы, укрепленные суставными сумками, не несут осевой нагрузки. Они определяют направление движения позвонков. Связки позвоночника фиксируют позвонки и межпозвонковые диски между собой и оказывают влияние на амплитуду движений позвоночника. Передняя продольная связка препятствует разгибанию позвоночника, задняя продольная, надостистая, межостистая связки, а также пульпозное ядро ограничивают сгибание позвоночника, межпоперечные связки лимитируют боковые наклоны. Изо всех связок позвоночника наиболее прочной является передняя продольная. С возрастом их прочность снижается.

Растяжимость связок сильнее всего выражена в местах максимального физиологического кифоза и лордоза, где происходит амортизация вертикальных нагрузок на позвоночник. Наибольшая растяжимость имеется у задней продольной связки в шейном отделе позвоночника, что обусловливает большую подвижность. Способность позвонков к смещению связана с их локализацией и направлением действия сдвигающего усилия. Смещение на уровне вершины лордоза и кифоза происходит в направлении выпуклости искривления. Подвижность всего позвоночника представляет собой сумму движений отдельных сегментов, которая в среднем колеблется в пределах 4°

Движение позвоночника осуществляется вокруг трех осей:

1) сгибание и разгибание вокруг поперечной;

2) боковые наклоны вокруг сагиттальной;

3) ротационные движения вокруг продольной.

Возможны круговые движения по всем трем осям, а также движения вдоль вертикальной.

Мобильность и стабильность позвоночника

Позвоночник сочетает в себе свойства мобильности и стабильности. Мобильность зависит от особенностей строения позвонков, величины межпозвонкового диска, механической прочности структур, обеспечивающих стабильность в данном отделе. Самой подвижной частью позвоночника является его шейный отдел. В нём одна половина всех движений осуществляется в атлантоаксиальном и атлантоокципитальном сочленениях, а другая – в нижнешейном отделе.

Стабильность позвоночника – это способность поддерживать такие соотношения между позвонками, которые предохраняют его от деформации и боли в условиях действия физиологической нагрузки. Основными стабилизирующими элементами позвоночника являются фиброзное кольцо и пульпозное ядро межпозвонкового диска, связки позвоночника и капсула межпозвонковых суставов. Стабильность всего позвоночника обеспечивается стабильностью отдельных его сегментов. Позвоночный сегмент представляет собой два смежных позвонка, соединенных межпозвонковым диском. В сегменте выделяют несколько опорных комплексов, которые выполняют стабилизационную функцию. По Холдсворту, в позвоночнике имеется два опорных комплекса

У нестабильности имеются характерные признаки:

1. Нарушение несущей способности позвоночника происходит при воздействии внешних нагрузок, как физиологических, так и избыточных. Позвоночник теряет свою способность сохранять определенные соотношения между позвонками.

2. Нестабильность свидетельствует о несостоятельности опорных комплексов, которые предохраняют позвоночник от деформации, а спинной мозг и его структуры защищают от раздражения.

3. Нарушение проявляется в виде деформации, патологическим перемещением позвонков или разрушением элементов позвоночника. Нестабильность вызывает боль, неврологические расстройства, напряжение мышц и ограничение движений.

Существуют факторы, которые предрасполагают к избыточной подвижности позвоночных сегментов. В норме для шейного отдела позвоночника избыточная подвижность определяется действием двух факторов: возраста и локализации позвонка. Амплитуда подвижности позвоночника у детей больше, чем у взрослых. Повышенная подвижность сегмента С2–С3 наблюдается до возраста 8 лет. У детей избыточная подвижность наблюдается в верхнешейном отделе позвоночника в 65% случаев, что связано с отсутствием межпозвонкового диска на уровне С1–С2. У детей наиболее подвижным является сегмент С2–С3. Нарушения на этом уровне диагностируются в 52% случаев нестабильности позвоночника.

Развивается в результате травмы, к которой относятся перелом, переломовывих и вывих позвонков. При повреждении позвоночника действуют сгибательный, сгибательно-вращательный, разгибательный и компрессионный механизмы повреждения. Первые два механизма действуют при автодорожных и спортивных травмах и составляют 70% от общего числа повреждений позвоночника. Разгибательный механизм возникает при резком запрокидывании головы и встречается при хлыстовидной автодорожной травме. Компрессионный механизм связан с резкой нагрузкой по оси позвоночника и действует при падении с высоты. Посттравматическая нестабильность осложняет около 10% случаев переломов и переломовывихов позвонков. После травмы нестабильным оказывается тот сегмент позвоночника, в котором произошло повреждение либо переднего, либо заднего опорного комплексов. Посттравматическая нестабильность дает спинальную или корешковую симптоматику. При травматическом повреждении смещение позвонков больше 3,5 мм и увеличение угла между замыкательными пластинками тел смежных позвонков более 11° трактуется как результат грубого повреждения связочного аппарата. Повреждение заднего опорного комплекса со смещением тела позвонка до 2 мм и суставных отростков до 1/3 может считаться благоприятным вариантом течения нестабильности. В то же время полное разрушение переднего опорного комплекса со смещением тел позвонков 2 мм и более считается неблагоприятным в плане прогноза течения. У таких больных есть основания для прогрессирования нестабильности.

Посттравматическая нестабильность встречается во всех возрастных группах. У детей нестабильность развивается как последствия интранатальной травмы шейного отдела позвоночника при акушерском пособии, во время которого происходит повреждение связок шейного отдела позвоночника, так и в результате постнатальных компрессионных переломов тел позвонков с нестабильным повреждением межпозвонковых дисков и связок. У взрослых после травмы позвоночника в зоне повреждения обнаруживается снижение высоты межпозвонковых дисков, патологическая подвижность и смещение позвонков, вызванное повреждением диска и разрывом связок. При изолированных переломах позвонков, которые не сопровождаются разрывом связок и смещением позвонков, имеется остаточная стабильность, обусловленная сохранностью опорных комплексов позвоночника.

Дегенерация межпозвонковых дисков происходит при остеохондрозе позвоночника. Дегенеративно-дистрофические изменения заключаются в разволокнении фиброзного кольца и фрагментировании ткани диска, что приводит к уменьшению его фиксирующей способности. Дегенерация межпозвонкового диска может быть как первичной (на основании нарушения метаболизма хряща), так и вторичной, обусловленной нарушением статики позвоночника. При нагрузке на сегмент позвоночника с дегенерированным неполноценным диском происходит образование патологической подвижности и смещение позвонков, которое называется дегенеративным спондилолистезом или псевдоспондилолистезом. Смещение позвонка вызывает перегрузку в заднем опорном комплексе с развитием дегенеративного спондилоартроза. При смещении позвонков в обоих опорных комплексах развиваются обширные изменения, откуда исходят болевые импульсы. В 85% случаев нестабильность с выраженной дегенерацией дисков наблюдается на уровнях С3–С4, С4–С5 и С5–С6.

Послеоперационная нестабильность позвоночника связана с нарушением целостности опорных комплексов во время хирургического вмешательства. На практике послеоперационная нестабильность чаще всего наблюдается после ламинэктомии, объем которой оказывает существенное влияние на стабильность позвоночника. Односторонняя ламинэктомия является относительно щадящей операцией, в то время как двусторонняя ламинэктомия с резекцией суставных фасеток значительно ухудшает опороспособность позвоночника. Снижение несущей способности заднего опорного комплекса приводит к перераспределению нагрузки в позвоночнике, в результате чего увеличивается нагрузка на тела позвонков и межпозвонковые диски, что способствует дальнейшему прогрессированию их дегенерации спустя значительный промежуток времени после вмешательства. Развитие и прогрессирование послеоперационной нестабильности позвоночника связаны с воздействием нескольких факторов:

1) неадекватной нагрузкой на позвоночник в послеоперационном периоде;

2) продолжающейся дегенерацией дисков и рецидивами грыжи;

3) ошибками и недостатками в хирургической технике в виде неоправданно большого объема резекции костных и связочных структур и отсутствия фиксации позвоночника;

4) развитием нестабильности на уровне, смежном с уровнем операции. Спондилодез после ламинэктомии может привести к перегрузке сегментов в пределах от 60 до 180%, которые расположены выше и ниже уровня фиксации позвоночника.

Для ликвидации послеоперационной нестабильности требуется проведение повторных операций, которые по сложности не уступают первичному вмешательству.

Диспластическая нестабильность позвоночника развивается на почве диспластического синдрома. Признаки дисплазии обнаруживаются в теле позвонка, межпозвонковом диске, межпозвонковых суставах и связках позвоночника.

Нестабильность на нижнешейном уровне связана с врожденной неполноценностью межпозвонкового диска. Проявлением дисплазии является эксцентричное положение пульпозного ядра, сужение межпозвонкового диска, нарушение целостности и параллельности замыкательных пластинок, а также клиновидность тел позвонков. При дисплазии изменение структуры коллагеновых волокон приводит к нарушению процесса гидратации ткани пульпозного ядра, что вызывает нарушение механических свойств межпозвонкового диска, снижение жесткости фиксации позвонков, нарушение соотношения между пульпозным ядром и фиброзным кольцом. Эти изменения приводят к развитию нестабильности позвоночника на уровне от С1 до С7.

Диспластические изменения могут поражать любой из элементов позвоночника. Врожденное недоразвитие сумочно-связочного аппарата формирует синдром заднего опорного комплекса, описанный А.В.Демченко у подростков. Диспластические изменения приводят к раннему развитию дегенеративного процесса в молодом возрасте с нарушением стабильности позвоночника. Врожденная асимметрия межпозвонковых суставов, или тропизм, проявляется в изменении размеров и положения суставных фасеток. Изменение плоскости межпозвонковых суставов является причиной изменения жесткости заднего опорного комплекса, перераспределения нагрузки на оба опорных комплекса, ранней дегенерации позвоночного сегмента, которая осложняется его нестабильностью. Недоразвитие суставных отростков приводит к перерастяжению капсулы сустава, смещению суставных поверхностей, сужению межпозвонковых отверстий, разболтанности межпозвонковых суставов, уменьшению жесткости заднего опорного комплекса и увеличению нагрузки на передний опорный комплекс. Непропорционально большие суставные отростки приводят к увеличению жесткости заднего опорного комплекса, что способствует росту нагрузки на эту часть позвоночника.

В зрелом возрасте дисплазия межпозвонковых суставов является причиной развития диспластического остеохондроза, который может привести как к нестабильности позвоночника, так и к спондилоартрозу.

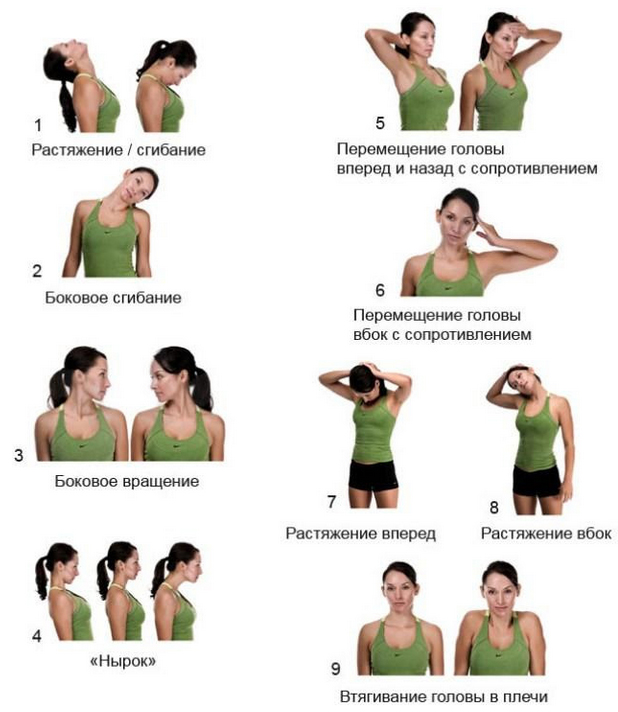

В основе консервативного лечения лежит регулируемый процесс фиброзирования межпозвонкового диска в нестабильном сегменте позвоночника. Ношение головодержателя способствует развитию фиброза диска и остановке прогрессивного смещения позвонков. У взрослого пациента развитие фиброза может привести к постепенному избавлению от боли. Как правило, лечение нестабильности позвоночника начинается с применения консервативных методов. Консервативные методы лечения показаны у больных с нестабильностью незначительной степени выраженности, которая не сопровождается резким болевым синдромом и спинальной симптоматикой. К консервативным методам лечения относятся следующие:

1) соблюдение щадящего режима;

2) ношение мягкого или жесткого головодержателя;

3) прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);

4) новокаиновые блокады при обострении болевого синдрома;

5) массаж и лечебная физкультура мышц спины;

6) физиотерапия (электрофорез, ультразвук).

Основными принципами хирургического лечения нестабильности шейного отдела позвоночника являются стабилизация позвоночника и декомпрессия нервных структур. Операция позволяет ликвидировать компрессию нервов и создать условия для анкилоза позвоночника. У оперативного лечения имеются следующие показания:

1) безуспешное лечение болевого синдрома в течение 1–1,5 мес.;

2) стойкая корешковая и спинальная симптоматика, вызванная компрессией нервных структур экзостозами, грыжей диска, гипертрофированной желтой связкой;

3) подвывих на почве нестабильности;

4) непереносимость отдельных видов консервативного лечения (НПВП, физиотерапии и т.д.);

5) частые обострения болевого синдрома с короткой ремиссией.

Выбор метода оперативного лечения зависит от типа нестабильности. При тяжелой посттравматической нестабильности с подвывихом позвонков наиболее надежная стабилизация позвоночника достигается при комбинации вмешательства передним и задним доступами. Комбинированное вмешательство дает возможность использовать преимущества каждого из подходов. Задним доступом осуществляется широкая ламинэктомия с целью декомпрессии всех нервных структур. Передним доступом делается спондилодез, благодаря которому достигается стабилизация позвоночника.

Подводя итог написанному, хочу призвать коллег не устанавливать диагноз

Нестабильность шейного отдела позвоночника у детей – да и взрослых – без особых на это клинических причин (исходя только из рентгенологических признаков, которые могут быть особенностью детского организма). Диагноз до ужаса пугает родителей и родственников, приводит к назначению неправильного лечения, которое не только не помогает, а часто ухудшает клинику.

Нестабильность шейного отдела позвоночника

Общие сведения

Что такое нестабильность шейных позвонков C3-C4? Нестабильность шейного отдела позвоночника — это такое состояние, при котором позвонки шейного отдела неспособны сохранять правильное анатомическое взаиморасположение и при этом объем движений больше физиологической нормы (патологическая подвижность). Спинальная нестабильность достаточно часто встречаемое явление и большая часть этой патологии приходится именно на шейный отдел, что обусловлено его высокой активностью и нагрузкой (наклоны/повороты головы). Как следствие, на фоне увеличения подвижности позвонков страдают различные структуры: связочный аппарат, корешки, спинной мозг, позвоночные артерии, которые принимают участие в кровоснабжении спинного мозга.

Особенности строения и функции шейного отдела позвоночника

Атлант (С1) и аксис (С2) — первый/второй шейный позвонок осуществляют соединение основания черепа с позвоночным столбом (атлантоаксиально-затылочный комплекс). При этом Атлант имеет специфическое строение (отсутствует тело позвонка), а на его верхней поверхности имеются вогнутые суставные отростки, соединённые с мыщелками затылочной кости. Аксис имеется тело, переходящее в зубовидный отросток, который выступая вверх, сочленяется с поверхностью передней дуги Атланта (рис. ниже).

Ротационная/осевая нагрузки в этом отделе приходится на межпозвонковые диски тела позвонков. Именно на них приходится осевое давление, ударная нагрузка и поддержание вертикального положения человеческого тела. Распределение нагрузки на позвоночник осуществляет пульпозное ядро. Межпозвонковые суставы, расположенные в суставных сумках, осевой нагрузки не несут. Важное значение отводится связочному аппарату, который фиксируют межпозвонковые диски/позвонки между собой и определяют амплитуду движений позвоночника.

Биомеханика движений в шейном отделе позвоночника происходит вокруг трех осей:

Еще к особенностям шейного отдела относятся узость позвоночного канала, слабость мышечного корсета этой зоны, хорошо разветвлённая нервно-сосудистая сеть, что при нестабильности шейного отдела, способствует развитию неврологической симптоматики.

Позвоночный столб сочетает свойства мобильности и стабильности:

Особое значение имеет то, что что шейные патологии зачастую сопровождают серьезные последствия, в частности, парез/верхних паралич конечностей. Запущенная нестабильность может провоцировать нарушение кровообращения головного мозга, дыхательную недостаточность, ухудшение зрения/слуха. Поэтому лечение этой патологии необходимо начинать как можно раньше.

Патогенез

В основе патогенеза нестабильности шейного отдела позвоночника лежат несколько анатомических аномалий:

Классификация

Выделяют несколько типов нестабильности шейного отдела позвоночного столба.

Посттравматическая нестабильность. Наиболее часто встречающийся тип. Является следствием:

Дегенеративная нестабильность. Развивается при остеохондрозе позвоночника в вследствие разволокнения фиброзного кольца/фрагментирования ткани диска, что уменьшает его способности к фиксации. Причиной может быть как нарушение метаболизма хрящевой ткани, так и нарушение статики позвоночника. При нагрузке на дегенеративно-неполноценный диск позвоночника образуется патологическая подвижность, часто со смещением позвонков (дегенеративный спондилолистез). Смещение позвонка способствует перегрузке заднего опорного комплекса, что приводит постепенно к развитию дегенеративного спондилоартроза. В большинстве случаев такого типа нестабильность развивается на уровнях позвонков С3–С4, С4–С5 или С5–С6.

Диспластическая нестабильность.

Развивается как следствие диспластического синдрома. К проявлениям дисплазии относятся изменение структуры коллагеновых волокон, сужение межпозвонкового диска, неправильное положение пульпозного ядра, клиновидность тел позвонков, нарушение целостности замыкательных пластинок. Это способствует развитию нарушению механических свойств диска, соотношения между фиброзным кольцом и пульпозным ядром, что снижает жесткость фиксации позвонков, и может встречаться на всех уровнях шейного отдела позвоночника (С1— С7).

Признаки дисплазии могут обнаруживаются в различных структурах позвоночного столба — в теле позвонка, межпозвонковом диске/суставах, связочном аппарате позвоночника. Такого рода нестабильность обусловлена преимущественно врожденной неполноценностью межпозвонкового диска, реже, асимметрией межпозвонковых суставов, изменениями положения/размеров суставных фасеток, недоразвитием суставных отростков.

Послеоперационная нестабильность.

Является следствием оперативных вмешательств, при которых приходится удалять/резецировать фасетки, существенно нарушать целостность опорных комплексов и связочного аппарата, что приводит к существенному увеличению нагрузки на позвонки/межпозвонковые суставы.

Принято различать несколько стадий нестабильности:

Причины

К основным причинам развития нестабильности шейного отдела позвоночника относятся:

Симптомы

Симптомы нестабильности шейного отдела позвоночника могут существенно варьировать в зависимости от выраженнности нестабильности. Основными проявлениями нестабильности шейных позвонков являются:

Также к частым проявления нестабильности можно отнести снижение мышечного тонуса шеи, болезненность кожных покровов, онемение, слабость в конечностях, реже — пострелы.

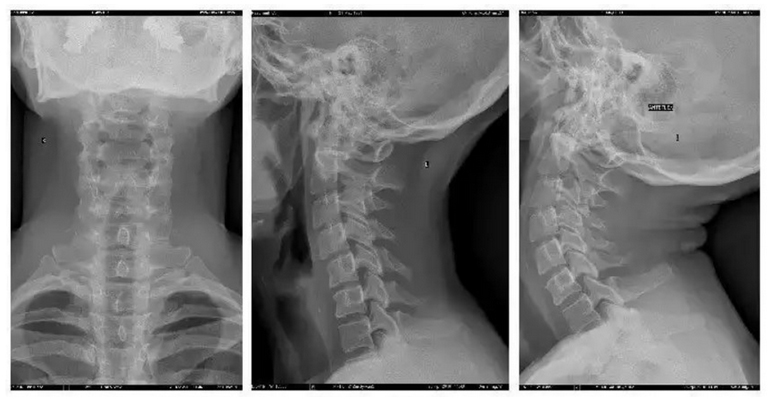

Анализы и диагностика

Постановка диагноза осуществляется на основании:

Лечение

Лечение нестабильности шейного отдела позвоночника комплексное, включающее медикаментозное лечение, физиотерапию, ортопедическую коррекцию, лечебную физкультуру и, при необходимости, хирургическое лечение. Консервативное лечение при наличии боли включает назначение анальгетиков (Анальгин, Бутадион, Парацетамол), нестероидных средств (Мелоксикам, Кетопрофен, Ибупрофен, Диклофенак и др.) в различных формах (внутримышечные инъекции, гели/мази, таблетки) что позволяет купировать болевой синдром. Из наружных средств показано назначение мазей/гелей (Наклофен, Вольтарен, ДиклАртис, Кеплат, Дикловит, Кеторол, Дип Рилиф, Диклоген Плюс, Индометацин, Нимесулид, Диклофенак). При выраженных, нестерпимых болях могут назначаться новокаиновые блокады или анастетики вместе с глюкокортикостероидами, которые рекомендуется вводить в шейные мышцы или же фасеточные суставы.

Следует учитывать, что болевой синдром при нестабильности шейных позвонков является полиморфным, включающим корешковый, миофасциальный и сосудистый компоненты. Поэтому могу также назначаться миорелаксанты, однако срок их применения не должен превышать 10 дней (Мидокалм в инъекциях, таблетки Тизанидин Тева, Сирдалуд, Тизалуд, Баклосан, Баклофен).

Для усиления противовоспалительного/болеутоляющего действия рекомендуется назначать нейротропные витамины (В1, В6 и В12) или поликомпонентные препараты Комплигам В, Нейробион, Мильгамма длительным курсом (до 2 месяцев). При наличии сосудистых нарушений назначаются венотоники (Троксевазин, Детралекс).

В ряде случаев качестве вспомогательного метода эффективно использование специальных устройств — ортопедических корсетов/ воротников, что позволяет провести фиксацию позвоночника шейного отдела в необходимом положении, облегчая тем самым симптоматику и предупреждая возможные осложнения.

Лечение нестабильности шейных позвонков также базируется на комплексе ЛФК (лечебной физкультуры). Упражнения подбираются индивидуально для каждого пациента в зависимости от конкретной причины, лежащей в основе нестабильности, а также от общего состояния позвоночника. Комплекс специальных упражнений позволяет стабилизировать позвоночные сегменты и возвратить их в физиологичное положение, снизить болевой синдром, нормализовать кровоснабжение.