Носогубный треугольник у ребенка что означает

Синдром вегетативных дисфункций у детей: мифы и реальность

Синдром вегетативных дисфункций (СВД) и его проявления у детей до сих пор вызывают большое количество вопросов, на которые существует такое же множество ответов, причем не всегда однозначных.

Синдром вегетативных дисфункций (СВД) и его проявления у детей до сих пор вызывают большое количество вопросов, на которые существует такое же множество ответов, причем не всегда однозначных. Достаточно сказать, что только в поисковых системах Интернета находится 214 000 русскоязычных сайтов, посвященных СВД, и 10 600 000 англоязычных сайтов, освещающих вопросы нарушений вегетативной нервной системы (disorders of autonomic nervous system). Добавим, что если за 1951–1960 гг. было всего 68 публикаций, то в 2001–2008 можно найти 10 623 публикации о вегетативной дисфункции (рис. 1).

Обилие информации по данной теме не исключает существование определенных мифов как среди пациентов, так и среди практикующих врачей. В настоящей публикации авторы предприняли попытку определить сущность СВД у детей и развеять наиболее часто встречающиеся мифы относительно данной проблемы.

Миф первый: СВД не является самостоятельной нозологической единицей. Однако, согласно Международной классификации болезней (10 пересмотр) в классе «Болезни нервной системы», в блоке «Другие нарушения нервной системы» под кодом G90.8 имеется определение «Другие расстройства вегетативной (автономной) нервной системы», что и означает СВД.

Миф второй: СВД — приобретение ХХ века. На самом деле изучение функциональной патологии, проявляющейся расстройствами сердечной деятельности, уходит корнями в ХIХ век, когда в 1871 году Да Коста Джекоб Мендес (1833–1900 гг.), американский терапевт, описал «возбудимое сердце» молодых солдат, участвующих в Гражданской войне в США, названное синдромом Да Коста. В нашей стране основы в изучение физиологии и клиники вегетативной нервной системы заложили такие выдающиеся ученые, как С. П. Боткин, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Л. А. Орбели, А. П. Сперанский, К. М. Быков. В начале ХХ века (1916 г.) российский ученый В. Ф. Зеленский в «Клинических лекциях» описал симптоматику невроза сердца. Современными представлениями об организации вегетативной нервной системы, а также клинической вегетологии мы, действительно, во многом обязаны ученым, работавшим в ХХ веке. Лечащий врач ХХI века, встретившись с проблемами вегетативных дисфункций, не может обойтись без работ А. М. Вейна и Н. А. Белоконь, в которых можно найти разъяснения практически по всем клиническим случаям.

Миф третий: в основе вегетативных дисфункций лежит усиление активности одного отдела за счет подавления другого. Данное представление — «принцип весов» — отражает правило двойной иннервации, при которой симпатическая и парасимпатическая системы оказывают противоположное влияние на рабочий орган (расширение и сужение сосудов, учащение и замедление сердечного ритма, изменение просвета бронхов, перистальтика и секреция органами желудочно-кишечного тракта). Однако в физиологических условиях усиление воздействий одного из отделов вегетативной нервной системы приводит к компенсаторному напряжению в регуляторных механизмах другого, что переводит систему на новый уровень функционирования, восстанавливая соответствующие гомеостатические параметры. Важнейшую роль в этих процессах играют как надсегментарные образования, так и сегментарные вегетативные рефлексы. В состоянии перенапряжения, срыва адаптации нарушается регуляторная функция и, соответственно, усиление активности одного отдела не приводит к соответствующим изменениям со стороны другого, что клинически проявляется симптомами вегетативной дисфункции.

Миф четвертый: ведущая роль в этиологии вегетативных дисфункций принадлежит стрессу. На самом деле, СВД полиэтиологичен, при этом среди множества причин можно выделить как врожденные, так и приобретенные особенности:

Миф пятый: клинически СВД проявляется преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы. Действительно, сердечно-сосудистые проявления («дистония») присутствуют при различных вариантах вегетативных дисфункций. Однако в диагностике следует помнить и учитывать другие многочисленные клинические проявления данной патологии: состояние кожных покровов, нарушения терморегуляции, цефалгии, изменения со стороны дыхательной системы вплоть до гипервентиляционного феномена (псевдоастматический приступ), симптомы дисфункции желудочно-кишечного тракта как диспептического, так и болевого характера, нарушения мочеиспускания.

Для практикующего врача достаточно сложными в плане диагностики являются такие клинические проявления, как вегетативные пароксизмы («панические атаки», «вегетативный криз»), критериями которых являются: пароксизмальность, полисистемные вегетативные симптомы, эмоционально-аффективные расстройства. В детском возрасте отмечается преобладание в структуре приступа вегетативно-соматических проявлений над собственно паническими, эмоциональными переживаниями, при этом по мере взросления ребенка уменьшается вагальная направленность реакций, возрастает симпатический компонент в пароксизмах, отражая общую интенсификацию гуморального звена регуляции. Недостаточно изученной проблемой в детской вегетологии, при особой значимости и высокой распространенности (от 15 до 50% детей и подростков по данным И. В. Леонтьевой имели в анамнезе как минимум один обморок), остаются синкопальные состояния: вазовагальные, ситуационные, нагрузочные и ортостатические, патологические механизмы которых включают вегетативные компоненты.

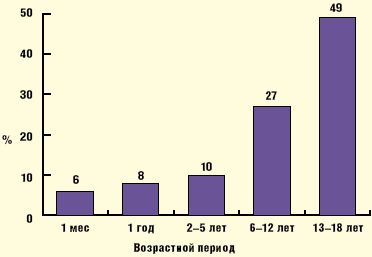

Миф шестой: клинические проявления вегетативной дисфункции характерны исключительно для подросткового возраста. Вегетативная дисфункция является одним из наиболее распространенных заболеваний среди подростков, частота ее в популяции мальчиков, по данным различных авторов, колеблется от 54,6% до 72,6%, а среди девочек от 62,4% до 78,2%. Косвенно о состоянии заболеваемости можно судить и по числу публикаций по данной проблеме среди детей различного возраста: число статей о проявлениях СВД в подростковом возрасте более чем в 7 раз превышает число публикаций о клинических особенностях синдрома у новорожденных (рис. 2).

Возможно, это связано с трудностями объективной диагностики вегетативной дисфункции в неонатологии. Однако внимательный клиницист уже в период новорожденности может выявить симптомы вегетативных расстройств: «мраморность» кожи, цианоз носогубного треугольника или конечностей, нарушения терморегуляции, срыгивания, рвота, «кишечные колики», нарушения ритма сердца или процессов реполяризации на ЭКГ.

Вегетативные сдвиги усугубляются к 4–7 годам, и, как правило, преобладает парасимпатическая направленность, сопровождающаяся боязливостью, нерешительностью поведения, повышением массы тела. Наконец, в пубертатном возрасте отмечается третий «пик» проявлений вегетативной дисфункции, сопровождающийся бурными эмоциональными проявлениями, личностными расстройствами, что приводит к более частой обращаемости за врачебной помощью и, соответственно, к более частой регистрации заболевания.

Миф седьмой: объективно оценить состояние вегетативной нервной системы практическим врачом невозможно. Действительно, диагностика СВД во многом субъективна и зависит от клинического мировоззрения и опыта врача, так как в основном основывается на клинической симптоматике (оценка вегетативного статуса по таблицам и вопросникам А. М. Вейна, модифицированных для детей Н. А. Белоконь, 1987). В настоящее время в педиатрии для характеристики вегетативного тонуса используются математические модели оценки вегетативных показателей: индекс Кердо, анализ вариабельности ритма сердца с расчетом статистических показателей (индекс напряжения по Р. М. Баевскому). Согласно стандартам, выработанным на совместном заседании Европейской и Североамериканской кардиологических ассоциаций в 1996 году, для клинических исследований вариабельность ритма сердца рекомендуется оценивать по четырем основным показателям:

В последние годы возможности математической оценки вариабельности сердечного ритма расширились за счет применения спектрального анализа с выделением определенных составляющих: очень низкочастотной (Very Low Frequency — VLF), отражающей степень активации церебральных эрготропных систем, низкочастотной (Low Frequency), характерной для симпатических влияний, и высокочастотной (High Frequency), с помощью которой описывают вагусные влияния.

Значительно расширяет возможности объективной оценки вегетативной дисфункции применение нагрузочных проб, позволяющих охарактеризовать вегетативную реактивность и вегетативное обеспечение деятельности (физической — при применении пробы с дозированной физической нагрузкой, проб положения — ортостатическая проба, умственной и эмоциональной). Для регистрации вегетативных сдвигов используются параметры сердечно-сосудистой и дыхательной систем: частота сердечных сокращений, вариабельность ритма сердца, величина артериального давления (АД), частота дыхания. Исследуемые показатели регистрируются в покое (вегетативный тонус) и при выполнении деятельности (вегетативное обеспечение, которое может быть нормальным, избыточным или недостаточным и отражает состояние эрготропных аппаратов). Внедрение 24-часового мониторирования артериального давления в педиатрическую практику, оценка суточного ритма АД позволили открыть новую страницу в объективизации оценки вегетативной регуляции сосудистого тонуса.

Таким образом, применение комплексного клинико-экспериментального подхода с использованием функционально-динамического исследования вегетативного статуса, тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности позволит лечащему врачу выявить сдвиги в гомеостатических параметрах организма и оценить состояние его адаптационных механизмов при вегетативной дисфункции.

Миф восьмой: терапия детей и подростков с СВД малоэффективна. Успех лечения детей во многом зависит от своевременности и адекватности проводимой терапии, она должна быть комплексной, длительной, с учетом возраста и клинических проявлений заболевания, с активным участием самого больного и его окружения. Предпочтение должны иметь немедикаментозные методы коррекции в сочетании с общережимными и психотерапевтическими мероприятиями, тогда как медикаментозное лечение должно включать минимальное число индивидуально подобранных препаратов.

Тревожный симптом: патологии у новорожденных

Несмотря на то, что новорожденный ребенок находится под тщательным наблюдением педиатра и других специалистов, именно от маминой внимательности и реакции часто зависит своевременное выявление тех или иных патологий у малыша.

О том, какие симптомы нельзя пропустить у крохи во избежание серьезных проблем со здоровьем в будущем, нам рассказала врач-педиатр клиники «9 месяцев» Авдеева Наталья Николаевна.

— Наталья Николаевна, какие патологии чаще всего встречаются у новорожденных?

— Почти 99 % новорожденных детей имеют неврологические отклонения, которые поначалу бывают минимальными и, при адекватном ведении ребенка, в большинстве случаев нивелируются к году.

— Что значит «адекватное ведение ребенка»?

— Имеется в виду вовремя проведенный массаж, вовремя начатая гимнастика. Причем, хочу заметить, что даже у абсолютно здорового ребенка до года желательно провести как минимум три курса гимнастики и массажа, с привлечением хорошего специалиста. Это необходимо для того, чтобы ребенок научился вовремя поворачиваться, садиться, вставать, ходить. Такие курсы нацелены на доразвитие нервной и, как следствие, скелетно-мышечной систем.

— Какие симптомы могут «подсказать» маме, что у малыша имеется то или иное неврологическое отклонение?

— Родителям следует обязательно обратить внимание на такой симптом, как подергивание подбородочка. Это может свидетельствовать о том, что идет недоразвитие нервной системы и отдельных структур головного мозга. Также должно вызвать опасения вставание ребенка на цыпочки. Как правило, на такое явление не обращают внимания. Но если малыш встает на цыпочки и при этом перекрещивает ножки, плохо опирается — это может быть слабовыраженным симптомом вялого нижнего парапареза, а в дальнейшем, к годику, может вылиться в ДЦП.

Дело в том, что обычно диагноз ДЦП до года не ставят, так как этот промежуток времени — большой реабилитационный период, когда у крохи есть хороший потенциал для восстановления. Первый год жизни вообще по своей восстановительной способности несоизмерим больше ни с одним промежутком в жизни человека. Здесь должна проходить очень большая работа самой мамы в совокупности с работой невропатолога, врача мануальной терапии, массажиста, врача ЛФК. В лечении применяются водотерапия, медикаментозная терапия, массаж, гимнастика и др.

Еще одним тревожным для мамы симптомом должен стать тремор рук. Обратите внимание, в каких ситуациях это возникает. Норма — если это реакция на яркий свет, сильный звук. Если же малыш старше месяца часто вскидывает руки в абсолютно спокойной обстановке, это может указывать на судороги. Здесь тоже необходимо полноценное обследование. Потребуется измерить внутричерепное давление у ребенка, сделать электроэнцефалограмму, проверить реакцию на световые и звуковые раздражители в спокойном состоянии, во сне и т. д.

Если же в сочетании со вздрагиваниями и испугами у малыша наблюдается также высовывание язычка — это может указывать на такую эндокринологическую патологию, как врожденный гипотиреоз. Изначально в роддоме проводится скрининг, когда берут кровь на 5 инфекций, и генетики это просматривают. Но необходима дальнейшая консультация эндокринолога. Раннее начало лечения предотвращает инвалидизацию ребенка. В связи с вышесказанным, хочу отметить, что крайне нежелательна ранняя выписка из роддома — на 3-4 сутки. Ведь многие такие моменты выявляются как раз на 4-5 сутки — то есть тогда, когда мама, выписавшаяся раньше, уже остается с ребенком и с возникшей проблемой наедине.

— Помимо неврологических, какие еще патологии родители могут самостоятельно заподозрить у ребенка?

— О многом говорит реакция малыша на внешние раздражители. Так, если ребенок в 2-3 месяца не реагирует на звуки (погремушки, голос), нужно срочно обратиться к отоларингологу. Первая проверка слуха проводится еще в роддоме, но в трехмесячном возрасте лор-врач обязательно должен осмотреть кроху. В Казани, например, довольно часто выявляются дети, которые сначала хорошо реагируют на проверки, но в конечном итоге у них обнаруживается кондуктивная тугоухость. Дело в том, что до этого ребенок мог реагировать чисто интуитивно, скажем, не на мамин голос, а на мимику. Бывает, что уже в 3 года таких детей начинают лечить как аутистов, хотя в действительности все дело в тугоухости.

Также должны возникнуть опасения, если ребенок не следит за предметами (на расстоянии 30 см — самое яркое зрение у новорожденных — кроха должен «поймать» мамино лицо и потянуться за ним, попытаться удержать его в своем поле зрения), к 3 месяцам не реагирует на свет, на цвета. Конечно, сами цвета малыш еще не идентифицирует, но смена цветов должна вызывать у него какие-то эмоции (радость или, наоборот, раздражение). Реакцию зрачка на свет мама тоже может отследить самостоятельно. Для этого нужно вынести малыша на яркий свет из темного помещения. Если при этом зрачки крохи не сузились, остались такими же широкими, как в темноте — значит, ребенок не видит свет, что говорит о патологии сетчатки глаз. В то же время, одинаковое сужение зрачка — это уже патология неврологическая. В любом случае, нужно срочно обратиться к специалистам.

На плановом осмотре у хирурга в месячном возрасте следует обязательно обратить внимание врача, если малыш часто и обильно срыгивает. По сути, ребенок должен срыгивать. Первые три месяца кроха дает отрыжку практически после каждого кормления. Но он не должен «фонтаном» выдавать всю еду наружу. Если так происходит, и ребенок за первые месяц-два плохо прибавил в весе, необходимо исключать пилороспазм — серьезную хирургическую патологию, требующую госпитализации.

Также мама должна внимательно следить за частотой и объемом мочеиспускания у ребенка. Считается, что до трехмесячного возраста ребенок должен мочиться понемногу, но каждый час. Если происходит задержка мочеиспускания, малыш выдает редко, но много мочи — это весьма тревожный симптом, который может указывать на такое серьезное заболевание мочевыводящей системы, как уретерогидронефроз, к сожалению, в последнее время встречающееся довольно часто. Выявить его можно уже на поздних сроках беременности при ультразвуковом обследовании. Для исключения этой же патологии проводится УЗИ в месячном возрасте. Здесь важно не упустить время, так как уже к 3 месяцам, при отсутствии лечения, происходит отмирание тканей почки.

Еще одним тревожным для мамы «звоночком» могут явиться бледность и синюшность носогубного треугольника у малыша, когда ребенок синеет при кормлении, плаче. Все это может быть вызвано низким гемоглобином, и в таком случае бывает достаточно назначить лечение кормящей маме. Однако важно не пропустить и кардиологическую патологию. Опять же, на последних сроках беременности при УЗИ-обследовании определяют грубые пороки сердца, но могут быть и малые аномалии, которые выявляются только после рождения малыша. Часто к трем годам малые аномалии нивелируются сами собой, но вполне возможно, что потребуется вмешательство. Поэтому если мама заметила, что ребенок регулярно синеет, у него одышка, он потлив (в норме грудные дети не потеют!), имеют место бледность и посинение ногтевых фаланг — это может говорить о скрытом пороке сердца. Нужно заострить на этом внимание педиатра, сделать кардиограмму, УЗИ сердца и записаться на прием к кардиологу.

В заключение хотелось бы обратиться ко всем молодым мамам: будьте внимательны к своим малышам, доверяйте интуиции и не стесняйтесь задавать вопросы врачу, рассказывайте обо всех своих подозрениях.

Вовремя забитая тревога — залог своевременного и успешного лечения, а значит, и здоровья вашего крохи!

Таблица тревожных симптомов

| Патологии | Симптомы | Действия |

| Неврологические отклонения | Подергивание подбородочка. Вставание ребенка на цыпочки, при этом малыш перекрещивает ножки, плохо опирается. Это может быть симптомом вялого нижнего парапареза, в дальнейшем (к году) может вылиться в ДЦП. Тремор рук, надо обратить внимание в каких ситуациях это возникает. Норма — если это реакция на яркий свет, сильный звук и т. п. Если же малыш старше месяца часто вскидывает руки в абсолютно спокойной обстановке, это может указывать на судороги. Высовывание язычка. В сочетании со вздрагиваниями может говорить об эндокринологической патологии — врожденном гипотиреозе. | Необходимо обратиться к невропатологу. У многих детей неврологические отклонения минимальны и, при адекватном ведении ребенка, нивелируются к году. Применяются массаж, гимнастика, водотерапия, медикаментозная терапия и др. Могут потребоваться дополнительные обследования. |

| Тугоухость | Ребенок не реагирует на звуковые раздражители (погремушки, голос). | Обратиться к отоларингологу. Первый скрининг проводится еще в роддоме, но лор-врач обязательно должен осмотреть малыша в 3 месяца. |

| Патология сетчатки глаз | 1. Ребенок не следит за предметами, к 3 месяцам не реагирует на свет, на цвета (смена цветов не вызывает никаких эмоций). 2. После того, как ребенка из темного помещения вынесли на яркий свет, его зрачки не сузились, остались широкими. | Обратиться к окулисту. Внимательно следите за реакцией ребенка. У новорожденного 30 см — самое яркое зрение. Кроха должен «поймать» на расстоянии 30 см мамино лицо и потянуться за ним, попытаться удержать его в своем поле зрения. |

| Хирургическая патология | Ребенок часто срыгивает «фонтаном», плохо набирает в весе при адекватном кормлении. Все это может свидетельствовать о пилороспазме. | На плановом осмотре у хирурга необходимо заострить внимание на имеющейся проблеме. |

| Патология мочевыводящей | Считается, что в норме ребенок до 3-месячного возраста должен мочиться понемногу, но каждый час. Если происходит задержка мочеиспускания, малыш выдает редко, но много мочи — это может свидетельствовать о серьезном заболевании — уретерогидронефрозе, которое, при отсутствии своевременного лечения, приводит к отмиранию тканей почек. | Уретерогидронефроз часто выявляют на поздних сроках беременности при ультразвуковом обследовании. Для исключения этой же патологии проводится УЗИ в месячном возрасте. |

| Пороки сердца | Бледность и синюшность носогубного треугольника. Ребенок синеет при кормлении, плаче. Все это может свидетельствовать о низком гемоглобине, и в этом случае часто достаточно назначить лечение кормящей маме. Однако если при этом у малыша наблюдается одышка, он потлив, имеются бледность и посинение ногтевых фаланг — это может говорить о скрытом пороке сердца. | Необходимо обратиться к педиатру, который назначит ребенку электрокардиограмму и УЗИ сердца. С результатами обратиться к кардиологу. |

Даже у абсолютно здорового ребенка до года желательно провести как минимум три курса гимнастики и массажа, с привлечением хорошего специалиста.

Первый год жизни вообще по своей восстановительной способности несоизмерим больше ни с одним промежутком в жизни человека.

Крайне нежелательна ранняя выписка из роддома — на 3-4 сутки. Ведь многие такие моменты выявляются как раз на 4-5 сутки — то есть тогда, когда мама, выписавшаяся раньше, уже остается с ребенком и с возникшей проблемой наедине.

На расстоянии 30 см новорожденный должен «поймать» мамино лицо и потянуться за ним, попытаться удержать его в своем поле зрения.

До трехмесячного возраста ребенок должен мочиться понемногу, но каждый час.

Если мама заметила, что ребенок регулярно синеет, у него одышка, он потлив, имеют место бледность и посинение ногтевых фаланг — это может говорить о скрытом пороке сердца.

Хабибуллина Зульфия Кабировна

Врач педиатр, невролог, врач высшей категории. Наталья Авдеева, врач-педиатр высшей каиегории

Посинение носогубного треугольника

Посинение носогубного треугольника.

Очень часто родители обращаются к педиатру с жалобами на синеву вокруг губ или как правильнее будет сказать – цианоз носогубного треугольника. Что же это такое и стоит ли беспокоиться по данному вопросу, мы сейчас с вами рассмотрим.

Носогубный треугольник – это участок на лице, ограниченный носогубными складками по бокам, носом сверху и губами снизу. Цианоз может быть вызван физиологическими (т.е. встречаться у абсолютно здоровых малышей) и патологическими (при различных заболеваниях) состояниями организма.

Физиологические состояния.

В области носогубного треугольника сильно развито кровоснабжение: присутствуют как артериальные, так и венозные сосуды. А кожа грудничков и детей раннего возраста очень тонкая и нежная, поэтому сосудистые сплетения как бы «просвечиваются» сквозь неё и она кажется синеватой.

Плач ребенка. Иногда мамы отмечают, что синюшность появляется при плаче или продолжительном крике. Это связано с особенностью работы лёгочной системы у новорожденных. В это время в организме понижается уровень кислорода (его количество может снизится до 92%), а капилляры от напряжения расширяются и поэтому отчетливо видны сквозь тонкую кожу. В медицине это явление называется легочным цианозом, и никакой угрозы для здоровья не несет. Он исчезает, когда малыш успокаивается. По мере взросления ребенка и совершенствования работы легких этот симптом проходит.

Кормление. Сосание груди — большая нагрузка для крохи, при которой проступают и становятся заметными капилляры у поверхности кожи. После кормления синева сразу проходит.

Низкая температура воздуха. Когда малыш мерзнет, некоторые участки тела, в том числе и носогубный треугольник, могут синеть. Это связано с несовершенной системой теплообмена детского организма. Как только малыш согреется, кожа примет естественную окраску. Тоже самое происходит и во время прогулки. Если вы заметили синий носогубный треугольник, с улицы пора уходить, ведь это может быть первым признаком переохлаждения ребенка.

Мы рассмотрели с вами физиологические состояния цианоза носогубного треугольника у детей, не связанные с проявлением каких-либо заболеваний. Какие же патологические состояния могут привести к появлению этого симптома?

Патологические состояния.

Заболевания органов дыхания. К заболеваниям органов дыхания, которые могут привести к цианозу носогубного треугольника можно отнести ОРВИ, воспаление легких, бронхиальную астму, обструктивный или аллергический бронхит, то есть те, которые ведут к нарушению воздухообмена. Конечно же наряду с цианозом должны присутствовать и другие симптомы этих заболеваний (повышение температуры, выделения из носа, длительный сухой кашель). В этом случае без консультации педиатра не обойтись, который в свою очередь может направить вас к другим узким специалистам.

Первая помощь при инородном теле дыхательных путей: Переверните ребенка лицом вниз и с усилием, но не чрезмерным, постучи по спине. Манипуляции лучше проводи над диваном или креслом, чтобы малыш не упал на пол, случайно выскользнув из ваших рук.

Второй вариант. Сядьте в кресло или на стул. Малыша положите на левое колено лицом вниз. Ваша левая ладонь должна находиться на его груди и придерживать шею. Правой рукой проводите сильные толчки ребром ладони между лопаток в сторону рта. Дополнительно вызовите у ребенка рвоту, надавив пальцами на корень языка. Все действия выполняйте, пока не приедет скорая помощь.

Неврологическая патология. Очень часто цианоз может наблюдаться у детей, которые во время рождения испытали гипоксию или асфиксию (например, при обвитии пуповиной), а также родились недоношенными. Синий носогубный треугольник мы видим у малышей с повышенным внутричерепным давлением, с незрелостью структур головного мозга. В любом случае необходима консультация невролога.

Проблемы с развитием органов дыхания. К цианозу носогубного треугольника также могут привести пороки развития бронхо-легочной системы (стенозы трахеи, гипоплазия бронхов и др.). Такие состояния требуют неотложного лечения.

Отравление лекарствами или химическими веществами. Отравление вызывает тканевую гипоксию, которая проявляется нарушением усвоения кислорода клетками, отсюда и цианоз носогубного треугольника. Так же цианоз будет наблюдаться у детей, в присутствии которых курят родители, как последствие интоксикации никотином.

Если врач, обследовав малыша, не обнаружил никаких патологий и признал цианоз носогубного треугольника — нормой, следует выполнять следующий мероприятия, чтобы синева поскорее пропала.

Обязательно ежедневно гуляйте с ребенком на свежем воздухе. Длительные прогулки не только закалят организм малыша, но и насытят его кислородом. А если нет его недостатка, значит, и носогубный треугольник синеть не будет.

Не позволяйте ребенку долго плакать. Это вредно не только для физического здоровья, но и для эмоционального комфорта ребенка. Плач — это доступная для малыша форма обращения к матери. Плачем ребенок пытается привлечь ее внимание к каким-то факторам, причиняющим ему дискомфорт (мокрый подгузник, голод, одиночество и другие). Обеспечь его всем необходимым.

Контролируйте температуру воздуха в комнате малыша. В ней не должно быть слишком жарко или холодно. В идеале — 21-25 градусов. Если ребенок начинает мерзнуть, просто оденьте его потеплее (в одежду из натуральных тканей, чтобы кожа дышала).