Низкий сердечный выброс что это

Низкий сердечный выброс что это

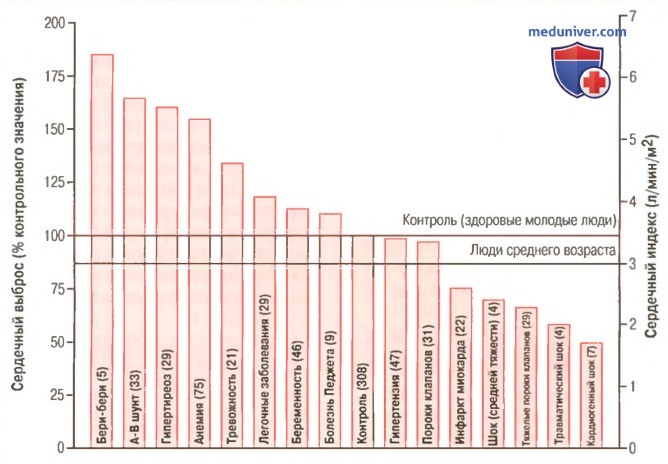

В правой части рисунка ниже указаны некоторые патологические состояния, при которых сердечный выброс оказывается ниже нормальной величины. Уменьшение сердечного выброса может быть связано с резким снижением: (1) насосной функции сердца; (2) венозного возврата крови к сердцу.

а) Уменьшение сердечного выброса, вызванное сердечными факторами. Тяжелые повреждения миокарда независимо от причины ведут к снижению насосной функции сердца и недостаточному кровоснабжению тканей. Примерами таких состояний являются: (1) закупорка коронарных сосудов и развитие инфаркта миокарда; (2) тяжелые нарушения функций клапанов; (3) миокардиты; (4) тампонада сердца; (5) нарушения метаболизма в сердечной мышце.

В случае, когда сердечный выброс уменьшается настолько, что ткани начинают испытывать дефицит питательных веществ, речь идет о кардиогенном шоке.

1. Уменьшение объема крови. Основным несердечным фактором, ведущим к снижению сердечного выброса, является уменьшение объема крови за счет кровопотери. Дело в том, что кровопотеря уменьшает наполнение сосудистой системы кровью до такой степени, что объем крови в периферических сосудах оказывается недостаточным для создания периферического сосудистого давления и обеспечения притока крови к сердцу.

2. Внезапное расширение вен. В некоторых случаях наблюдается внезапное расширение вен. Чаще это происходит за счет инактивации симпатической нервной системы. Например, обморок развивается в результате внезапного уменьшения активности симпатической нервной системы, что приводит к расширению периферических сосудов и увеличению емкости сосудистого русла, особенно вен. При этом уменьшается среднее давление наполнения, т.к. существующий объем крови в расширенном кровеносном русле не может создать давление адекватной величины. В результате кровь скапливается в сосудах и не возвращается к сердцу.

3. Обструкция крупных вен. В редких случаях просвет крупных вен, несущих кровь к сердцу, перекрывается, и кровь из периферических сосудов не может поступать к сердцу. Сердечный выброс при этом значительно снижается.

4. Уменьшение массы тканей, особенно уменьшение массы скелетных мышц. Обычно с возрастом или в результате длительного отсутствия физической активности (иммобилизации) масса скелетных мышц уменьшается. Это, в свою очередь, уменьшает мышечный кровоток и общую потребность в кислороде. В результате уменьшения кровотока скелетных мышц снижается и сердечный выброс.

Независимо от причин, вызывающих снижение сердечного выброса, а также от того, периферические или сердечные факторы влияют на этот процесс, если сердечный выброс падает ниже уровня, необходимого для адекватного питания тканей, развивается так называемый циркуляторный шок. Это состояние может привести к смерти больного в течение нескольких минут или часов. Циркуляторный шок — серьезная клиническая проблема, поэтому данной теме посвящена отдельная статья на нашем сайте.

Наше обсуждение механизмов регуляции сердечного выброса пока касалось факторов, которые действуют в самых простых условиях. Однако для того, чтобы понять, как регулируется сердечный выброс в особых стрессорных ситуациях (экстремальная физическая нагрузка, сердечная недостаточность и циркуляторный шок) требуется более сложный количественный анализ.

Чтобы перейти к количественному анализу, необходимо выделить два ведущих фактора, имеющих отношение к регуляции сердечного выброса: (1) насосную функцию сердца, которая характеризуется кривыми сердечного выброса; (2) периферические факторы, которые определяют приток крови к сердцу из вен и характеризуются кривыми венозного возврата. Затем необходимо сопоставить эти кривые и проследить, как основные факторы взаимодействуют между собой и каким образом они определяют величину сердечного выброса, венозного возврата и давления крови в правом предсердии в каждом конкретном случае.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Сердечная недостаточность с восстановленной фракцией выброса: критерии диагноза и стратегии терапии

Действующие рекомендации по диагностике и лечению сердечной недостаточности (СН) выделяют три ее варианта в зависимости от фракции выброса: СН со сниженной фракцией выброса ( 40%.

Именно такие критерии использовались в подавляющем большинстве исследований СН с восстановленной фракцией выброса.

Учитывая отсутствие сведений об эффектах долгосрочной отмены терапии у таких пациентов, а также данных исследования TRED-HF, продемонстрировавшего ухудшения течения СН даже после восстановления фракции выброса при отмене терапии у пациентов с дилатационной кардиомиопатией, подчеркивается, что все больные с СН и восстановленной фракцией выброса должны продолжать прием обозначенной в рекомендациях для пациентов с СН и низкой фракцией выброса терапии.

Что касается ведения таких пациентов, то, как отмечают авторы, следует помнить, что несмотря на восстановленную фракцию выброса такие пациенты имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Кроме того, не исключено и снижение фракции выброса вновь. В связи с чем каждые 6 месяцев рекомендовано выполнение эхокардиографии, в том числе с оценкой деформации левого желудочка, каждые 6-12 месяцев – электрокардиографии (ЭКГ), а также исследование концентрации мозговых натрийуретических пептидов. В том случае, если есть основания предполагать наличие повышенного риска развития нарушений ритма сердца (например, при транстиретиновом амилоидозе), каждые 1-2 года рекомендовано выполнение холтеровского мониторирования ЭКГ. Обсуждается, что после года клинически стабильной СН с восстановленной фракцией выброса можно рассмотреть выполнение ЯМР-томографии в том случае, если она не выполнялась во время СН с низкой фракцией выброса.

Wilcox JE, et al. J Am Coll Cardiol. 2020 Aug 11;76(6):719-734.

Что такое сердечная недостаточность? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Гринберг М. В., кардиолога со стажем в 32 года.

Определение болезни. Причины заболевания

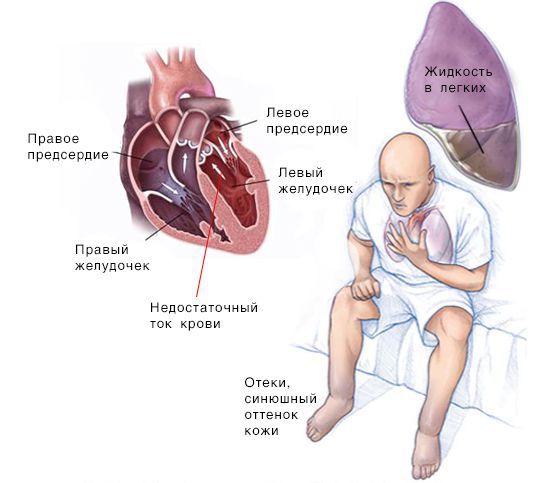

Сердечная недостаточность — синдром, при котором нарушена способность сердца перекачивать кровь. Заболевание проявляется одышкой, повышенной утомляемостю, хрипами в лёгких, отёками голеней и стоп.

Выделяют острую и хроническую формы:

Распространённость

В России хроническая сердечная недостаточность чаще регистрируется у женщин. Возможно, это связано с более пристальным их вниманием к своему здоровью.

Причины хронической сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность не является самостоятельным заболеванием, это результат развития многих сердечно-сосудистых болезней. Она возникает в основном из-за атеросклероза, ишемической болезни сердца и гипертонии.

Другие факторы риска:

Причины острой сердечной недостаточности

Острая сердечная недостаточность может возникнуть как обострение хронической формы заболевания, а также на фоне инфаркта миокарда, разрыва хорд митрального клапана и других тяжёлых состояний.

Симптомы сердечной недостаточности

В начале заболевания симптомы сердечной недостаточности отмечаются исключительно при физических нагрузках.

Реакция со стороны сердца. Из-за нарушения кровообращения появляется одышка — частое и глубокое дыхание, не соответствующее уровню нагрузки. При повышении давления в лёгочных сосудах возникает кашель, иногда с кровью. При физической активности и употреблении большого количества пищи может усилиться сердцебиение. Пациент жалуется на чрезмерную утомляемость и слабость. С течением времени симптомы нарастают и теперь беспокоят не только при физической активности, но и в состоянии покоя.

Реакции со стороны печени. Сердечную недостаточность сопровождает застой крови в сосудах печени, из-за чего возникает чувство тяжести и боли под правым ребром.

Патогенез сердечной недостаточности

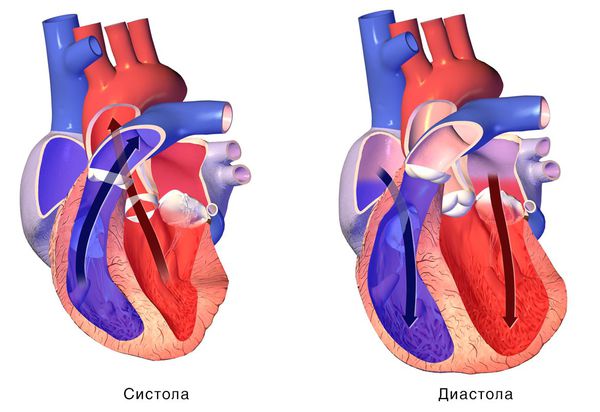

Сердце, подобно насосу, нагнетает кровь в сосуды и перекачивает её из одной части тела в другую:

При сокращении сердечной мышцы, называемой систолой, кровь выталкивается из сердца. При расслаблении сердечной мышцы, или диастоле, она возвращается в сердце.

Если расслабляющая или сократительная способность сердца уменьшается, то развивается сердечная недостаточность. Это происходит, как правило, из-за слабости сердечной мышцы и/или потери её эластичности. В результате сердце качает недостаточно крови. Она может также накапливаться в тканях и вызывать застой.

Скопление крови, поступающей в левую часть сердца, приводит к застою в лёгких и затруднению дыхания. Скопление крови, приходящей в правую половину сердца, вызывает застой жидкости в других частях тела, например в печени и ногах.

При сердечной недостаточности, как правило, поражены обе половины сердца. Но одна из них может страдать от заболевания сильнее, чем другая. В таких случаях выделяют правостороннюю и левостороннюю сердечную недостаточность.

Классификация и стадии развития сердечной недостаточности

Выделяют следующие формы сердечной недостаточности:

Недостаточность левого желудочка сердца

Левосторонняя сердечная недостаточность бывает левожелудочковой и левопредсердной. Для неё свойственно снижение выброса левого желудочка и/или застой крови на пути к левым отделам сердца, то есть в венах малого круга кровообращения.

Симптомы при левосторонней сердечной недостаточности (СН): слабость, головокружения, бледность кожи, одышка и быстрая утомляемость.

Недостаточность правого желудочка сердца

Симптомы при правосторонней СН: периферические отёки, цианоз и скопление жидкости в брюшной полости.

Изолированная сердечная недостаточность встречается редко и кратковременно. В последующем нарушение затрагивает все камеры сердца и развиваются типичные симптомы болезни.

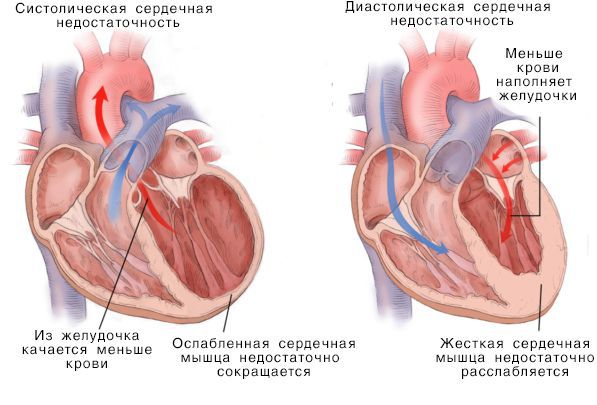

Систолическая и дистолическая сердечная недостаточность

Нарушение насосной функции левого желудочка может быть вызвано систолической и диастолической дисфункцией. Систолическая дисфункция более распространена и связана со снижением сократимости миокарда — мышечной ткани сердца. В большинстве случаев причиной систолической хронической сердечной недостаточности становится ИБС, сочетаясь с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Помимо привычных терминов “диастолическая сердечная недостаточность” и «систолическая сердечная недостаточность», используются названия “сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса ЛЖ (СНСФВ)” и «сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса (СН СФВ)».

Острая и хроническая сердечная недостаточность

Симптомы при хронической и острой СН различаются лишь интенсивностью и сроками развития.

Стадии развития сердечной недостаточности

Современная классификация хронической сердечной недостаточности объединяет модифицированную классификацию Российской кардиологический школы по стадиям, которые могут только ухудшаться (В. Х. Василенко, М. Д. Стражеско, 1935 г.), и международную классификацию по функциональным классам, которые определяются способностью больного переносить физическую нагрузку (тест с 6-ти минутной ходьбой) и могут ухудшаться или улучшаться (Нью-Йоркская классификация кардиологов). [2]

Классификация ХСН Российского общества специалистов по сердечной недостаточности

| ФК | ФК ХСН (могут изменяться на фоне лечения) | НК | Стадии ХСН (не меняются на фоне лечения) |

|---|---|---|---|

| 1ФК | Ограничений физической активности нет; повышенная нагрузка сопровождается одышкой и/или медленным восстановлением | 1 ст | Скрытая сердечная недостаточность |

| 11ФК | Незначительное ограничение физической активности: утомляемость, одышка, сердцебиение | 11а ст | Умеренно выраженные нарушения гемодинамики в одном из кругов кровообращения |

| 111ФК | Заметное ограничение физической активности: по сравнению с привычными нагрузками сопровождается симптомами | 11б ст | Выраженные нарушения гемодинамики в обоих кругах кровообращения |

| 1У ФК | Симптомы СН присутствуют в покое и усиливаются при минимальной физической активности | 111 ст | Выраженные нарушения гемодинамики и необратимые структурные изменения в органах-мишенях. Финальная стадия поражения сердца и других органов |

Классификация сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации

Класс I. Заболевание сердца не ограничивает физическую активность. Обычная нагрузка не вызывает усталость, сердцебиение и одышку.

Класс II. Болезнь незначительно ограничивает физическую активность. В покое симптомов нет. Обычная физическая нагрузка вызывает усталость, сердцебиение или одышку.

Класс III. Физическая активность значительно ограничена. В покое симптомов нет. Небольшая физическая активность вызывает усталость, сердцебиение или одышку.

Осложнения сердечной недостаточности

Осложнения хронической сердечной недостаточности:

Диагностика сердечной недостаточности

Лечение сердечной недостаточности

Этапы оказания помощи пациенту с острой сердечной недостаточностью

При сердечной недостаточности не стоит заниматься самолечением. Своевременное обращение к врачу поможет избежать негативных последствий.

Цели терапии

Правильно подобранная медикаментозная терапия способна улучшить качество жизни и значительно продлить её продолжительность у больных даже с тяжелыми формами хронической сердечной недостаточности (по данным литературы — до 10 лет). [4]

Стандарты диагностики и лечения сердечной недостаточности, которые утверждены Минздравом, предписывают определенные исследования и манипуляции для пациентов, обратившихся с симптомами, напоминающими сердечную недостаточность; там же есть список лекарственных средств, но без указания, кто и как должен это лечить. Терапевты в поликлиниках не имеют соответствующей подготовки и не могут грамотно оказывать помощь этим больным.

Нужна ли госпитализация при сердечной недостаточности

Причиной госпитализации является декомпенсация — выраженное нарастание отёков и одышки, тахикардия и нарушение сердечного ритма.

В России сегодня почти нет специализированных отделений, где принимали бы больных с этим заболеванием, проводили бы дифференциальную диагностику и подбирали лечение (в Западной Европе введена врачебная специальность «специалист по сердечной недостаточности»). Кто реально занимается индивидуальным подбором лекарственных препаратов для больного? Терапевт, который назначает преимущественно фуросемид (мочегонный препарат), выводящий калий, снижающий давление и ускоряющий наступление летального исхода?

Кардиологические отделения районных больниц, куда с огромным трудом можно госпитализировать тяжелого больного на очень короткий срок, где опять же назначат фуросемид и лишь выведут избыточно накопленную жидкость, а через 1-2 месяца опять наступит ухудшение (правило 4-х госпитализаций: время между каждой последующей госпитализацией сокращается, состояние ухудшается, после 4-й госпитализации больных не остается!) В то время как современные препараты в постепенно повышающихся дозах могут обеспечить гемодинамическую разгрузку сердца, улучшить состояние пациента, уменьшить потребность в госпитализациях, продлить жизнь больного.

При хронической сердечной недостаточности показано сохранять режим питания и нагрузок и непрерывно принимать лекарственные препараты. Одно-двухдневный пропуск может ухудшить состояние, симптомы могут вернуться, и станет неизбежной госпитализация. Хроническая сердечная недостаточность часто встречается у людей пожилого возраста и сочетается с энцефалопатией, и помощь близких может значительно повысить их приверженность к лечению. Нужно обучение правильному питанию, режиму дня, контролю за задержкой жидкости (за рубежом эти функции выполняет специально обученная медсестра, которая осуществляет патронаж больного).

Острая или тяжелая форма хронической сердечной недостаточности подразумевает постельный режим, полный психический и физический покой. В остальных случаях показаны умеренные нагрузки, которые не сказываются на самочувствии. Следует потреблять не более 500-600 мл жидкости в сутки, соли – 1-2 г. Назначается витаминизированное, легкоусвояемое диетическое питание, олигомерные питательные смеси.

Медикаментозное лечение

Если развивается приступ острой сердечной недостаточности левого желудочка (отёк легких), больной подлежит госпитализации, где ему оказывают неотложную помощь. Лечение заключается в введении диуретиков, нитроглицерина, препаратов, которые повышают сердечный выброс (добутамин, дофамин), проводятся ингаляции O2.

Если развивается асцит, показано проведение пункционного удаления жидкости из брюшной полости, при возникновении гидроторакса — плевральная пункция.

Поскольку сердечная недостаточность сопровождается выраженной гипоксией тканей, пациентам показана кислородная терапия. [10]

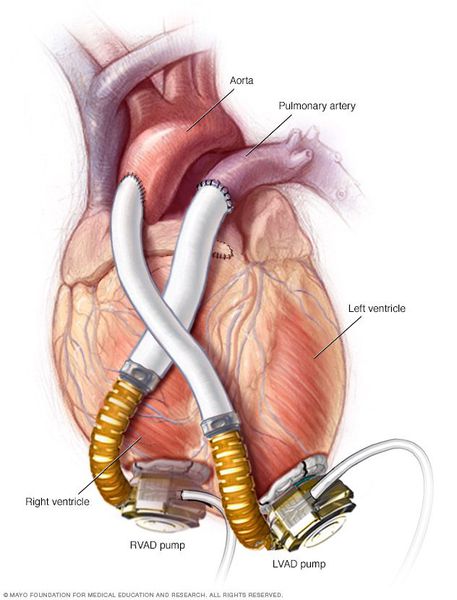

Хирургические и механические методы лечения

Питание и режим дня при сердечной недостаточности

Пациенту с сердечной недостаточностью следует уменьшить употребление жидкости до одного литра в сутки. Также следует исключить солёности, пряности и копчёности.

При заболевании нужно больше двигаться и выполнять посильные нагрузки: чаще ходить пешком и заниматься лёгкой гимнастикой.

Прогноз. Профилактика

До 1990-х годов 60 − 70 % пациентов с хронической сердечной недостаточностью умирали в течение пяти лет. Современная терапия позволила уменьшить смертность: сейчас в России при этой болезни она составляет 6 % в год, а среди пациентов с клинически выраженными формами — 12 % [16]

Отдалённый прогноз зависит от степени тяжести заболевания, образа жизни, эффективности подобранного лечения и приверженности ему, сопутствующих заболеваний и т. д.

Успешное лечение на ранних стадиях может полностью компенсировать состояние пациентов; при третьей стадии сердечной недостаточности прогноз самый печальный.

Чтобы сердечная недостаточность не прогрессировала, нужно соблюдать рекомендованный режим физической активности, регулярно и без пропусков принимать назначенные лекарства и регулярно наблюдаться у кардиолога.

Признаки синдрома низкого сердечного выброса

Ведущие признаки синдрома низкого сердечного выброса:

1.артериальная гипотензия, Артериальная гипотензия Артериальная гипотензия — это состояние, при котором артериальное давление снижается до ощутимого человеком предела. Величина такого снижения индивидуальна, но обычно это ниже 100/60 мм рт.ст. для мужчин и 95/60 мм рт.ст. для женщин.

2.выраженная вазоконстрикция,

3.низкий сердечный выброс,

4.снижение насыщения венозной крови кислородом,

5.ацидоз, смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения кислотности (уменьшению рН).

6.олигоурия, Олигоурия — уменьшение количества отделяемой почками мочи — может быть физиологической и патологической. Лечение олигурии сводится к устранению обусловливающего её основного заболевания.

7.дыхательная недостаточность,

8.заторможенность психики.

Слабость сократительной функции миокарда обусловлена сопутствующей патологией (хроническая гипоксемия, нарушения коронарного кровотока, гиперкоагуляция).

Во-первых, давление в правом предсердии прямо пропорцианально венозному притоку.

Во-вторых, венозный приток, являясь основным фактором, влияющим на уровень сердечного выброса, в полной мере интегрирует в себе влияние большинства сердечных и периферических механизмов регуляции сердечного выброса.

В-третьих, поскольку сердечный выброс и венозный приток имеют одинаковые масштаб и координаты, то появляется возможность их одновременного графического анализа, что существенно упрощает понимание закономерностей регуляции сердечного выброса в условиях одновременного влияния на него нескольких факторов.

Таким образом подтверждается основной постулат закона Стерлинга: уровень сердечного выброса пропорционален величине венозного притока. И если эта пропорция нарушается, например, увеличивается венозный приток, а сердечная мышца не в состоянии его реализовать, то избыток притока переместится в малый круг кровообращения, и равновесие восстановится в течение нескольких сердечных циклов

Снижение сопротивления венозному притоку и увеличение сердечного выброса связано с влиянием двух факторов: снижением тонуса сосудов, обусловленного спинальнои анестезией, и влиянием адреномиметика на контрактильную функцию миокарда (положительный иноторопный эффект).

Снижение тонуса сосудов, обусловленное относительной симпатической денервацией, увеличивая емкость сосудистого русла большого круга кровообращения, с одной стороны уменьшало периферическое сопротивление и улучшало венозный приток, с другой стороны, — уменьшало среднее системное давление, что должно было препятствовать увеличению венозного притока.

Однако, как было выше указано, в связи с тем, что емкость венозного русла весьма велика, то уменьшение венозного тонуса значительно не отражается на снижении системного давления и ограничении венозного притока. Кроме того, необходимо учитывать, что симпатическая денервация в значительно большей степени влияет на артериальное русло большого круга кровообращения и преобладание вазадилятации в нем над венозным руслом, по мнению А.Гайтона и некоторых других исследователей, также приводит к уменьшению сопротивления венозному притоку.

Сопротивление венозному притоку всегда связано с торакотомией (повышение внутригрудного давления), особенностями оперативного вмешательства: повышение сосудистого тонуса, в том числе, и в системе легочной артерии (рефлекторная атака из заложенных в средостении нервных сплетений), препятствие венозному притоку при манипуляциях хирурга в области верхней полой вены (снижение притока) и правого предсердия (повышенное давление).

Обсуждая вопрос о влиянии различных факторов на величину венозного притока, мы указывали на важную роль присасывающей функции грудной клетки в регуляции сердечного выброса. Уменьшение внутриплеврального давления неизменно сопровождается снижением давления в правом предсердии, увеличением градиента давления со средним системным давлением, вследствие чего возрастает венозный приток и сердечный выброс.

В связи с тем, что при спонтанном дыхании во время дыхательного цикла градиент давлений все время меняется, венозный приток и сердечный выброс также должны подвергаться изменениям. Таким образом, колебания сердечного выброса во время дыхательного цикла составляют более 3 литров.

В действительности эти колебания касаются больше венозного притока, чем сердечного выброса. При увеличении венозного притока во время вдоха и нарушения равновесия приток—выброс сразу же включаются некоторые механизмы, ограничивающие приток крови в левое предсердие, прежде всего депонирование крови в малом круге кровообращения, вследствие чего равновесие приток выброс восстанавливается, что и препятствует увеличению сердечного выброса. Во время выдоха депонированный объем крови возвращается в левое предсердие и сердечный выброс возрастает.

Выше было отмечено, что градиент давлений правого предсердия и среднего системного давления зависит от двух величин — емкости сосудистого русла и присасывающей силы грудной клетки. Следовательно, такие факторы, как объем циркулирующей крови, тонус сосудов венозного и артериального русла, биомеханика респираторной системы и являются факторами, определяющими градиент давлений.

Не меньшее влияние на величину венозного притока оказывает периферическое сопротивление. Величина венозного притока обратно пропорциональна уровню периферического сопротивления (знаменатель приведенной выше формулы). чем выше периферическое сопротивление в сосудистой системе, тем большее среднее системное давление необходимо для продвижения одного и того же объема крови к правому предсердию. Однако при прочих равных условиях (при стабильном уровне периферического сопротивления) увеличение системного давления сопровождается увеличением венозного притока.

На уменьшение периферического сопротивления могут влиять расширение периферических сосудов (гипоксемия, раскрытие артерио-венозных шунтов), снижение вязкости крови (гемодилюция, применение антикоагулянтов, дезагрегантов), преобладание вазодилятации преимущественно в артериальном русле (применение симпатолических веществ

Уменьшение коронарного кровотока является частой причиной нарушений контрактильной функции сердца, которая является основным «сердечным» механизмом регуляции сердечного выброса. Поскольку регистрация кривой сердечного выброса при нарушениях коронарного кровотока у человека практически не осуществима, то основные закономерности этого феномена были выявлены в эксперименте путем дозированной эмболизации коронарных артерий.

Ко второй группе факторов, участвующих в венозном возврате, относят силы, действующие на кровоток в полых венах «vis a fronte» (т. е. спереди) и включающие, прежде всего, присасывающую функцию грудной клетки и сердца. Присасывающая функция грудной клетки обеспечивает поступление крови из периферических вен в грудные вследствие существования отрицательного давления в плевральной полости: во время вдоха отрицательное давление в последней еще более снижается, что приводит к ускорению кровотока в нижней полой вене, а во время выдоха давление, напротив, относительно исходного несколько возрастает и кровоток в этой вене замедляется. Для присасывающей функции правых отделов сердца характерно то, что силы, способствующие поступлению в него крови, развиваются не только во время диастолы сердца (вследствие понижения давления в правом предсердии), но также и во время систолы (в результате смещения атриовентрикулярного кольца увеличивается объем предсердия и быстрое падение в нем давления способствует наполнению сердца кровью из полых вен). Однако не все исследователи разделяют мнение о важной роли присасывающей функции грудной клетки и правой половины сердца в формировании величины венозного возврата.

Первую группу представляет сила «vis a tergo» (т. е. действующая сзади), сообщаемая крови сердцем; она продвигает кровь по артериальным сосудам и участвует в обеспечении ее возврата к сердцу. Если в артериальном русле эта сила соответствует давлению 100 мм рт. ст., то в начале венул общее количество энергии, которой обладает кровь, прошедшая через капиллярное русло, составляет около 13 % от ее начальной энергии. Именно последняя величина энергии и образует «vis a tergo» и расходуется на приток венозной крови к сердцу. К силе, действующей «vis a tergo», относят также ряд других факторов, способствующих продвижению крови к сердцу: сокращения скелетной мускулатуры (так называемый мышечный насос), способствующие «выжиманию» крови из вен; функционирование венозных клапанов (препятствующих обратному току крови); влияние уровня гидростатического давления в системе кровообращения (особенно в вертикальном положении тела).

Повышение артериального давления сопровождается возрастанием величины венозного возврата, что проявляется при прессорных рефлексах (синокаротидном — вызываемом снижением давления в каротидных синусах, при стимуляции афферентных волокон соматических нервов), увеличении объема циркулирующей крови, внутривенном введении вазоактив-ных веществ (адреналин, норадреналин, простагландин Р2, ангиотензин II).

Гормон задней доли гипофиза вазопрессин вызывает на фоне повышения артериального давления уменьшение венозного возврата.

Перикард

Неполная коррекция порока сердца, дисфункция имплантированного искусственного клапана сердца или парапротезная фистула, тампонада перикарда. Тампонада сердца — это патологическое состояние, при котором происходит скопление жидкости между листками перикарда, что приводит к невозможности адекватных сердечных сокращений за счет сдавления полостей сердца. Данное состояние может возникать как при острых (при ранении сердца), так и при хронических состояниях и болезнях (перикардите).

Данное состояние угрожает жизни и без своевременного адекватного лечения может привести к смерти больного. Больной отмечает у себя наличие характерных для сердечной недостаточности жалоб. При разрыве миокарда наблюдается триада Бека. Аускультативно обнаруживается приглушенные тоны сердца, при ультразвуковом исследовании обнаруживается жидкость между листками перикарда.

Лечение заключается в экстренном удалении жидкости из полости перикарда, для этого выполняется пункция перикарда и удаление излишков жидкости. При продолжении накопления экссудата может быть установлен катетер для обеспечения его адекватного оттока.

Прогноз заболевания условно благоприятный, при адекватной медицинской помощи данное состояние полностью купируется, трудоспособность больного восстанавливается, однако если не устранена причина развития тампонады сердца, высок риск рецидива.

Понятно, что такое сердце не может адекватно перекачивать кровь в аорту и, соответственно, нарушается кровоснабжение внутренних органов. Кроме того, ввиду увеличенной массы мышечной ткани, коронарные артерии перестают справляться с доставкой кислорода и питательных веществ в условиях постоянно повышающейся потребности в них. Как результат – развитие гипоксии, а, следовательно, и склероза, то есть, разрастания соединительной ткани в толще гипертрофированного миокарда (диффузный кардиосклероз).

Как уже говорилось выше, наиболее часто патологическому разрастанию подвергается миокард левого желудочка сердца. В норме толщина стенки этого отдела не должна быть более 1 – 1,2 см. При увеличении ее свыше 1,2 см можно говорить о гипертрофии. Как правило, изменению также подвергается и межжелудочковая перегородка. В тяжелых, запущенных случаях толщина миокарда может достигать 2 – 3 см, а масса сердца увеличивается до килограмма и даже более.

Артериальной гипертензией (АГ) страдают миллионы людей во всем мире, число таких больных неуклонно растет, а та или иная степень гипертрофии миокарда встречается у всех заболевших. В случае повышения давления в сосудах большого круга кровообращения миокард левого желудочка вынужден со значительной силой выталкивать кровь далее, в просвет аорты, что приводит по истечении времени к его умеренной или даже выраженной гипертрофии. Именно это изменение сердца лежит в основе развития у больных АГ диффузного кардиосклероза (появление пучков соединительной ткани), проявляющегося признаками стенокардии.

Стеноз аортального клапана чаще всего возникает по причине перенесенного ревматизма с развитием эндокардита – воспаления внутренней оболочки сердца, а также клапанов. Другой, весьма частой причиной поражения клапана аорты является атеросклеротический процесс. Иногда патологические изменения возникают вследствие перенесенного сифилиса. После стихания воспаления происходит отложение коллагена в створках аортального клапана, которые срастаются между собой, при этом суживается отверстие, сквозь которое кровь выходит из левого желудочка в сосудистое русло. В результате левый желудочек подвергается значительной нагрузке и гипертрофируется.

Гипертрофическая кардиомиопатия имеет наследственный характер и проявляется неравномерным утолщением различных отделов миокарда, в том числе, левого желудочка и межжелудочковой перегородки (МЖП).

Повышенные физические нагрузки способствуют усиленной работе сердца, а также сопровождаются увеличением артериального давления, которое усугубляет проявления гипертрофии левой половины сердца.

Кроме перечисленных, наиболее частых причин гипертрофии левого желудочка, также ей могут способствовать общее ожирение, гормональные нарушения, болезни почек, сопровождающиеся возникновением вторичной гипертензии.

Гипертрофия правых отделов сердца с последующей их дилатацией (расширением) приводит к образованию так называемого легочного сердца, что неизбежно сопровождается недостаточностью кровообращения по обоим кругам. Вследствие поражения правых предсердия и желудочка нарушается венозный возврат крови из органов и тканей по полым венам. Возникает венозный застой. Такие больные предъявляют жалобы на отеки, одышку, синюшность кожных покровов. Со временем присоединяются признаки нарушения работы внутренних органов.

Стоит отметить, что процессы гипертрофии различных камер сердца взаимосвязаны: при увеличении стенки левого желудочка неминуемо разовьется гипертрофия левого предсердия.С течением времени, в результате наличия повышенного давления в малом круге, возможно будет выявить различные степени гипертрофии и в правой половине сердца.

Митральный клапан представляет собой отверстие между левыми предсердием и желудочком. Повреждение его, как и аортального, чаще всего возникает при ревматизме, атеросклеротическом поражении и проявляется стенозом (сужением) или недостаточностью. При сужении этого отверстия левое предсердие с повышенной нагрузкой выталкивает кровь далее, а при появлении митральной недостаточности створки митрального клапана закрываются не до конца, поэтому определенный объем крови из желудочка возвращается обратным током в левое предсердие (регургитация) во время каждого сердечного сокращения, создавая там избыточный объем жидкости и повышенную нагрузку. Результатом таких изменений внутрисердечной гемодинамики и является гипертрофия (увеличение) миокарда левого предсердия.

При наличии выраженных пороков клапанов возможно хирургическое лечение вплоть до протезирования.

Во всех случаях борются с симптомами поражения миокарда – назначается антиаритмическая терапия по показаниям, сердечные гликозиды, препараты, улучшающие обменные процессы в сердечной мышце (АТФ, рибоксин и др.). Рекомендовано соблюдение диеты с ограничением количества соли и потребляемой жидкости, нормализация массы тела при ожирении.

При врожденных пороках сердца, если это возможно, ликвидируют дефекты хирургическим путем. В случае тяжелых нарушений в строении сердца, развитии гипертрофической кардиомиопатии единственным выходом из ситуации может стать пересадка сердца.

Разумеется, ни один врач не предложит вам полечить низкий показатель, полученный по УЗИ сердца. Сначала врач должен выявить причину сниженной ФВ, а затем уже назначать лечение причинного заболевания. В зависимости от него и лечение может различаться, например, прием препаратов нитроглицерина при ишемической болезни, хирургическая коррекция пороков сердца, гипотензивные препараты при гипертонии и т. д. Пациенту важно уяснить, что если наблюдается снижение фракции выброса, значит, действительно развивается сердечная недостаточность и необходимо длительно и скурпулезно выполнять рекомендации врача.

Систолическая дисфункция левого желудочка характеризуется снижением сократимости сердечной мышцы и сниженным объемом крови, выбрасываемой в аорту. Приблизительно у 45% лиц с ХСН отмечается такой тип дисфункции (в остальных случаях функция сократимости миокарда не нарушена). Основной критерий – снижение фракции выброса левого желудочка по результатам УЗИ сердца менее 45%.

•Острый инфаркт миокарда (у 78% пациентов с инфарктом дисфункция левого желудочка развивается в первые сутки),

•Дилатационная кардиомиопатия – расширение полостей сердца вследствие воспалительных, дисгормональных или обменных нарушений в организме,

•Миокардит вирусной или бактериальной природы,

Диастолическая дисфункция левого желудочка сердца характеризуется нарушением способности миокарда левого желудочка расслабиться для полноценного заполнения кровью. Фракция выброса в норме или чуть выше (50% и более). В чистом виде диастолическая дисфункция встречается менее, чем в 20% всех случаев. Выделяют следующие типы диастолической дисфункции – нарушение релаксации, псевдонормальный и рестриктивный тип. Первые два могут не сопровождаться симптомами, в то время как последний тип соответствует тяжелой степени ХСН с выраженными симптомами.

Причины

•Ишемическая болезнь сердца,

•Постинфарктный кардиосклероз с ремоделированием миокарда,

•Гипертрофическая кардиомиопатия – увеличение массы желудочков за счет утолщения их стенки,

•Артериальная гипертония,

Систолическая дисфункция левого желудочка характеризуется снижением сократимости сердечной мышцы и сниженным объемом крови, выбрасываемой в аорту. Приблизительно у 45% лиц с ХСН отмечается такой тип дисфункции (в остальных случаях функция сократимости миокарда не нарушена). Основной критерий – снижение фракции выброса левого желудочка по результатам УЗИ сердца менее 45%.

Параметры левого желудочка

Масса миокарда левого желудочка: мужчины – 135-182 г, женщины – 95-141 г.

Индекс массы миокарда левого желудочка (в бланке часто обозначается как ИММЛЖ): мужчины 71-94 г/м2, женщины 71-89 г/м2.

Конечно-диастолический объем (КДО) левого желудочка (объем желудочка, который он имеет в состоянии покоя) : мужчины – 112±27 (65-193) мл, женщины 89±20 (59-136) мл

Конечно-диастолический размер (КДР) левого желудочка (размер желудочка в сантиметрах, который он имеет в состоянии покоя): 4,6 – 5,7 см

Толщина стенки в диастолу (вне сокращений сердца): 1,1 см

При гипертрофии – увеличении толщины стенки желудочка, обусловленной слишком большой нагрузкой на сердце – этот показатель увеличивается. Цифры 1,2 – 1,4 см говорят о незначительной гипертрофии, 1,4-1,6 – о средней, 1,6-2,0 – о значительной, и величина более 2 см свидетельствует о гипертрофии высокой степени.Фракция выброса (ФВ): 55-60%.

В состоянии покоя желудочки наполняются кровью, которая не полностью выбрасывается из них во время сокращений (систолы). Фракция выброса показывает, какой объем крови относительно ее общего количества выбрасывает сердце при каждом сокращении, в норме это чуть больше половины. При снижении показателя ФВ говорят о сердечной недостаточности, это значит, что орган неэффективно перекачивает кровь, и она может застаиваться.

Ударный объем (количество крови, которое выбрасывается левым желудочком за одно сокращение): 60-100 мл.

Выраженная гипертрофия левого желудочка способствует тому, что передняя створка митрального клапана оказывается близко к поверхности перегородки. Данный процесс подтягивает поток крови к перегородке, вызывая препятствие к ее выбросу.

Сначала врач должен выявить причину сниженной ФВ, а затем уже назначать лечение причинного заболевания. В зависимости от него и лечение может различаться, например, прием препаратов нитроглицерина при ишемической болезни, хирургическая коррекция пороков сердца, гипотензивные препараты при гипертонии и т. д. Пациенту важно уяснить, что если наблюдается снижение фракции выброса, значит, действительно развивается сердечная недостаточность и необходимо длительно и скурпулезно выполнять рекомендации врача

Перегрузка левого желудочка

Левый желудочек представляет собой камеру, которая уменьшаясь и увеличиваясь в объеме, обеспечивает насосную функцию сердца.

Эта камера принимает кровь из левого предсердия и перекачивает её в аорту – крупнейшую артерию организма, из которой кровь перераспределяется ко всем органам.

Если аорта или (чаще) аортальный клапан сужены, то левый желудочек испытывает перегрузку и начинает растягиваться, дилатироваться. Подобная ситуация возникает при некоторых пороках сердца, при которых в левый желудочек поступает слишком большое количество крови.

Из пороков, приводящих к дилатации левого желудочка самым частым является аортальный стеноз.

Дилатация левого желудочка может возникать абсолютно беспричинно, в таком случае, это состояние называется дилатационная кардиомиопатия. Такой диагноз правомочен, только если исключены другие причины дилатации, речь о них пойдет далее.

Другими причинами дилатации являются: перенесенное воспаление сердца – миокардит; ишемическая болезнь сердца; гипертоническая болезнь. При этих заболеваниях стенка левого желудочка становится более слабой, теряет упругость и, как следствие, начинает растягиваться.

Лечение

Конечно, дилатация левого желудочка – это патологическое состояние, требующее лечения. Терапия подбирается в зависимости от причин дилатации: устранение порока, лечение артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца.

К сожалению, далеко не всегда можно устранить дилатацию левого желудочка, так как в ее основе могут лежать необратимые изменения в сердечной мышце: миокардиофиброз, рубцовые и склеротические изменения миокарда. В таких случаях основной целью лечения становится предупреждение дальнейшего прогрессирования растяжения левого желудочка.

Нужно отметить, что в ряде случаев лечение сводится к проведению метаболической терапии (триметазидин, милдронат, корвитин и т.п), в других случаях требуется более серьезное лечение.

Чем опасна дилатация левого желудочка?

Мы уже упоминали, что дилатация левого желудочка чревата развитием сердечной недостаточности. Кроме этого в измененном левом желудочке создаются предпосылки для развития некоторых аритмий, в том числе жизнеопасных.

Также, вслед за расширением желудочка нередко возникает расширение клапанного кольца и как следствие, деформация митрального клапана. Это приводит к развитию порока сердца – митральной недостаточности, что значительно ухудшает клиническую ситуацию.

Очень важно выявить и начать лечение дилатации левого желудочка своевременно, и хотя это не залог успеха, полное исцеление возможно далеко не всегда, но это позволяет стабилизировать ситуацию, улучшив качество жизни и ее продолжительность.

Систолическая дисфункция левого желудочка характеризуется снижением сократимости сердечной мышцы и сниженным объемом крови, выбрасываемой в аорту. Приблизительно у 45% лиц с ХСН отмечается такой тип дисфункции (в остальных случаях функция сократимости миокарда не нарушена). Основной критерий – снижение фракции выброса левого желудочка по результатам УЗИ сердца менее 45%

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) — заболевание миокарда, характеризующееся развитием дилатации (растяжения) полостей сердца, с возникновением систолической дисфункции, но без увеличения толщины стенок.

Характерно развитие прогрессирующей сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма и проводимости, тромбоэмболий, внезапной смерти. Критерием заболевания считается снижение фракции выброса левого желудочка ниже 45 % и размер полости левого желудочка в диастолу более 6 см.

Лечение

Доказан эффект ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента: предпочтительны пролонгированные препараты и препараты, действующие на тканевой ангиотензинпревращающий фермент. Летальность от хронической сердечной недостаточности достоверно снижается, фракция выброса – увеличивается. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента более эффективны при переднем инфаркте миокарда. Терапия ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента назначается в первые сутки инфаркта миокарда.

Бета-адреноблокаторы оказывают не только антиаритмическое действие, но и тормозят ремоделирование левого желудочка. K. Shiono не отметил эффект от атенолола. Метопролол вызывает редукцию объема и регрессию массы левого желудочка; улучшает геометрию левого желудочка.

Эффективны антагонисты кальция: амлодипин, дилтиазем и изоптин, но лечение должно быть длительным.

Нитраты ограничивают раннее постинфарктное ремоделирование левого желудочка.

Дигоксин в результате инотропной стимуляции при переднем инфаркте миокарда может увеличивать инфарктное выпячивание левого желудочка без снижения содержания коллагена.

L- карнитин в остром и отдаленном периоде инфаркта миокарда уменьшал дилатацию левого желудочка (S. Iliceto).

Стоит отметить, что процессы гипертрофии различных камер сердца

взаимосвязаны: при увеличении стенки левого желудочка неминуемо разовьется гипертрофия левого предсердия.С течением времени, в результате наличия повышенного давления в малом круге, возможно будет выявить различные степени гипертрофии и в правой половине сердца.

Как уже говорилось выше, наиболее часто патологическому разрастанию подвергается миокард левого желудочка сердца. В норме толщина стенки этого отдела не должна быть более 1 – 1,2 см. При увеличении ее свыше 1,2 см можно говорить о гипертрофии. Как правило, изменению также подвергается и межжелудочковая перегородка. В тяжелых, запущенных случаях толщина миокарда может достигать 2 – 3 см, а масса сердца увеличивается до килограмма и даже более.

Понятно, что такое сердце не может адекватно перекачивать кровь в аорту и, соответственно, нарушается кровоснабжение внутренних органов. Кроме того, ввиду увеличенной массы мышечной ткани, коронарные артерии перестают справляться с доставкой кислорода и питательных веществ в условиях постоянно повышающейся потребности в них.

Как результат – развитие гипоксии, а, следовательно, и склероза, то есть, разрастания соединительной