Ниндзя и самураи в чем различие

Белорусская организация Эншин каратэ

Регистрация

Самураи и ниндзя

Могущество самурая определялось доходом от пожалованных ему земель. Чем больше был этот доход, тем больший отряд мог привести самурай в армию господина. Пожалованные земли не воспринимались как реальная собственность самурая. Они могли быть легко отняты или переданы другому воину.

До начала правления клана Токугава самураем мог стать любой достаточно удачливый человек, в том числе и крестьянин, и горожанин. Четкого разделения между кастами тогда еще не было, а звание самурая присваивал князь за какие-либо военные заслуги. Среди самураев проводились своего рода «соревнования» с награждениями, скажем, первого взобравшегося на стену вражеской крепости или первого воина, вступившего в бой с противником.

Принято считать самураев мастерами не только меча, но и кисти. Действительно, многие самураи из влиятельных семей получали неплохое образование, умели писать стихи, практиковали каллиграфию и чайную церемонию и т.д. Конечно, самураи из семей бедных и незнатных отличались этим далеко не всегда.

Часто считается, что самураи военных периодов истории Японии руководствовались бусидо в том виде, в каком оно было описано в книгах вроде «Сокрытое в листве» [Hagakure] Ямамото Цунэтомо или «Книге пяти колец» [Gorin no Sho] Миямото Мусаси. Это не вполне соответствует действительности.

Дело в том, что эти и им подобные книги были написаны в поздние времена, когда самураи, оставаясь военным сословием, практически не воевали. Как, кстати, и авторы этих книг. Их представление о военном искусстве большей частью было подчерпнуто из хроник, легенд, рассказов престарелых очевидцев (речь именно именно о военном искусстве, а не об искусстве одиночных поединков).

Писалась такого рода литература для того, чтобы закрепить в письменном виде и передать последующим поколениям военное искусство, которому в современной жизни места нет. Однако из этого отнюдь не следует, что древние воины действительно руководствовались правилами, выведенными самураями-писателями в период Токугава.

Продуктивную аналогию можно провести с подвигами воинов Красной Армии и партизан в период Великой Отечественной войны. Они также были канонизированы существенно позже того времени, когда произошли.

Поэтому не стоит рассматривать книги по бусидо как учебник по повседневной жизни самураев древности. Это лишь идеал, к которому стремились и которого достигали лучшие из них.

Ниндзя

Несмотря на то, что о ниндзя известно довольно много, определенно писать о них довольно трудно. Слишком уж много легенд о них бытует в Японии и за ее пределами.

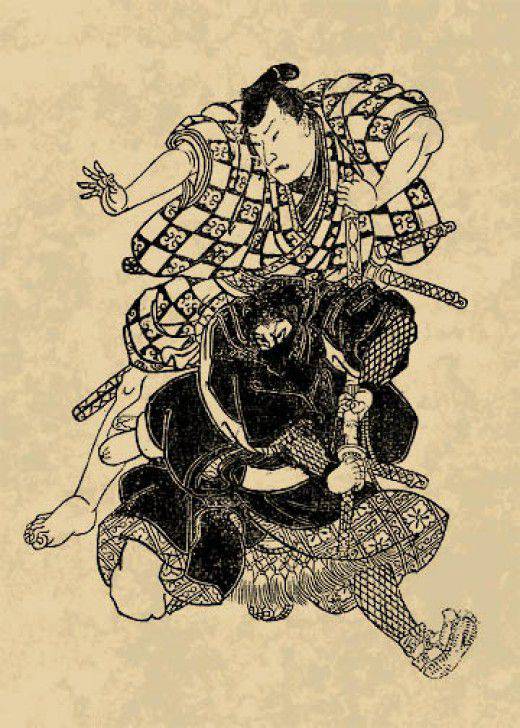

Встреча ниндзя с самураем всегда заканчивалась смертью одного из них. Ненависть друг к другу не давала шансов договориться «полюбовно»

Изначально ниндзя становились самураи пограничных земель, находившихся на границе с землями противника. Затем специфика их подготовки вызвала необходимость выделения из массы остальных «буси». Объединившись в кланы, ниндзя предлагали свои услуги то одним, то другим князьям, выполняя самые разнообразные поручения и распространяя о себе легенды.

Объединяя Японию, Ода Нобунага уничтожил основные поселения ниндзя в провинциях Кога и Ига. Оставшиеся в живых ниндзя в период правления клана Токугава переквалифицировались в сотрудников О-мэцукэ (тайной полиции) и шпионов, выведывавших секреты ремесленников. Так, впервые в истории человечества, возник профессиональный промышленный шпионаж.

Чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться

Литература

«Будзюцу. Самурайские воинские искусства» »/Н. Рудаков – М.: Издательство Ипполитова, 2014. – 40 с., илл.

«Бусидо. Путь воина»/Н. Рудаков – М.: Издательство Ипполитова, 2013. – 32 с., илл.

«Воины-тени: Ниндзя и ниндзюцу»/А. Тарас – Мн.: Харвест, 2002. –272 с.

«Кэмпо – истоки воинских искусств»/А.Долин – М.: Издательство Ипполитова, 2008. – 704 с.

«Ниндзюцу – искусство невидимок»/Д. Дрэггер – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 153 с.

«Самурай часть первая. Восхождение»/А.Басов – М.: Элитаристское направление. Фонд культуры мира, 2004. – 304 с.

«Самураи – рыцари Страны восходящего солнца. История, традиции, оружие»/А. Синицын – СПб.: Издательство Паритет, 2011- 350с., цв.илл.

«Самурайский меч»/Н. Рудаков – М.: Издательство Ипполитова, 2014. –28 с., илл.

Основные правила Бусидо

Верность государю и любовь к отечеству. Верноподданый должен гореть искренним чувством почитания своего господина и чувством па триотизма, не иметь частных интересов.

Следует быть усердным и прилежным, иметь чувство ответственности.

Включало четыре положения:

Уважение и дружба. Следует уважать и почитать вышестоящих, служить им с искренностью и быть дружным с собратьями по оружию, почитать родителей.

Любовь к родителям и привязанность к братьям. Следует почитать своих предков, любить родственников и детей.

Скромность. Не следует кичиться своими заслугами и хвастаться своими способностями.

Утонченность. Следует быть любезным и элегантным, любить книги и изящные искусства, быть великодушным, уметь чутко относиться к чужим чувствам.

Включало четыре положения:

Храбрость. Следует быть храбрым в исполнении долга и смелым в опасности, уметь действовать в трудной обстановке.

Твердость и хладнокровие. Следует быть отважным и невозмутимым, никогда не поддаваться страху.

Терпеливость и выносливость. Следует побеждать свои чувства, пренебрегать своими интересами, быть терпеливым в нужде и лишениях, быть стойким и выносливым, стараться достигнуть цели, преодолевая все затруднения.

Находчивость. Следует быть сообразительным, проявлять смекалку, обладать предприимчивостью и инициативой в любых трудных случаях, уметь верно рассчитать момент для действия.

Следует быть прямым и искренним, выполнять обещания, быть верным слову, ненавидеть хитрость и раболепство, твердо следовать своим убеждениям.

Честь и слава (мэйе)

Следует всегда всегда дорожить своей честью и авторитетом, не жалея жизни, если того требует честь.

Добродетельность и личная честь (ги, гири)

Следует всегда уметь отличать личное от общего, понимать, что соответствует принципам нравственности.

Не подобает гнаться за роскошью, следует избегать бесполезных трат.

Скромность и чистота

Не подобает гнаться за дутой славой. Следу во все соблюдать простоту и умеренность, не быть тщеславным.

Следует во всем руководствоваться высокими моральными нормами и проявлять доброжелательность, помогая слабым.

Основные виды боевых искусств самураев

Кэн-дзюцу (фехтование на мечах),

иай-дзюцу (искусство мгновенного выхватывания меча с последующим ударом),

со-дзюцу (владение копьем),

нагината-дзюцу (фехтование на алебардах),

кю-дзюцу (стрельба из лука),

ба-дзюцу (искусство всадника),

сасумата-дзюцу (владение рогатиной),

тигирики-дзюцу (владение кистенем),

тэцубо-дзюцу (владение железной палицей),

бо-дзюцу (владение шестом, посохом),

дзё-дзюцу (владение дубинкой),

содэгарами-дзюцу (владение багром с металлическим наконечником и крюком),

сумо (классическая силовая борьба),

ходзе-дзюцу (искусство связывания противника,

суйэй-дзюцу (плавание в доспехах)

Командиры обязательно осваивали следующие дисциплины:

ходзюцу (канонирское дело),

нороси-дзюцу (раскладывание сигнальных костров),

сэндзё-дзгацу (искусство маневрирования частями на поле боя).

Доспехи самураев о-ёрои

Хаитадэ – набедренный фартук из металлических или кожанных пластин

Котэ – защитные нарукавники (наручи) с перчатками юкагэ

Содэ – широкие прямоугольные наплечники, состоявшие из 6-7 горизонтальных рядов пластин

Сунэ-атэ – щитки из литого металла или лакированной кожи

До – нагрудный панцирь

Нодова – защита для шеи (латное ожерелье)

Мэн-гу – защитная маска

Процесс надевания о-ёрои

Опрос общественного мнения

Варианты донесения до детей достоверной информации

Брошюры или листовки в виде комиксов;

Список тематической литературы на лето;

Внеурочная деятельность – посещение тематических мероприятий – спектаклей, выставок, экспозиций и т.п.;

Включить в учебный план «Урок просвещения».

Старт в науке

Учредителями Конкурса являются Международная ассоциация учёных, преподавателей и специалистов – Российская Академия Естествознания, редакция научного журнала «Международный школьный научный вестник», редакция журнала «Старт в науке».

Японские воины: самураи и ниндзя.

Могущество самурая определялось доходом от пожалованных ему земель. Чем больше был этот доход, тем больший отряд мог привести самурай в армию господина. Пожалованные земли не воспринимались как реальная собственность самурая. Они могли быть легко отняты или переданы другому воину.

До начала правления клана Токугава самураем мог стать любой достаточно удачливый человек, в том числе и крестьянин, и горожанин. Четкого разделения между кастами тогда еще не было, а звание самурая присваивал князь за какие-либо военные заслуги. Среди самураев проводились своего рода «соревнования» с награждениями, скажем, первого взобравшегося на стену вражеской крепости или первого воина, вступившего в бой с противником.

Принято считать самураев мастерами не только меча, но и кисти. Действительно, многие самураи из влиятельных семей получали неплохое образование, умели писать стихи, практиковали каллиграфию и чайную церемонию и т. д. Конечно, самураи из семей бедных и незнатных отличались этим далеко не всегда.

Часто считается, что самураи военных периодов истории Японии руководствовались бусидо в том виде, в каком оно было описано в книгах вроде «Сокрытое в листве» [Hagakure] Ямамото Цунэтомо или «Книге пяти колец» [Gorin no Sho] Миямото Мусаси. Это не вполне соответствует действительности.

Дело в том, что эти и им подобные книги были написаны в поздние времена, когда самураи, оставаясь военным сословием, практически не воевали. Как, кстати, и авторы этих книг. Их представление о военном искусстве большей частью было подчерпнуто из хроник, легенд, рассказов престарелых очевидцев (речь именно именно о военном искусстве, а не об искусстве одиночных поединков).

Писалась такого рода литература для того, что закрепить в письменном виде и передать последующим поколениям военное искусство, которому в современной жизни места нет. Однако из этого отнюдь не следует, что древние воины действительно руководствовались правилами, выведенными самураями-писателями в период Токугава.

Поэтому не стоит рассматривать книги по бусидо как учебник по повседневной жизни самураев древности. Это лишь идеал, к которому стремились и которого достигали лучшие из них.

Ниндзя

Несмотря на то, что о ниндзя известно довольно много, определенно писать о них довольно трудно. Слишком уж много легенд о них бытует в Японии и за ее пределами.

Изначально ниндзя становились самураи пограничных земель, находившихся на границе с землями противника. Затем специфика их подготовки вызвала необходимость выделения из массы остальных «буси». Объединившись в кланы, ниндзя предлагали свои услуги то одним, то другим князьям, выполняя самые разнообразные поручения и распространяя о себе легенды.

Объединяя Японию, Ода Нобунага уничтожил основные поселения ниндзя в провинциях Кога и Ига. Оставшиеся в живых ниндзя в период правления клана Токугава переквалифицировались в сотрудников О-мэцукэ (тайной полиции) и шпионов, выведывавших секреты ремесленников. Так, впервые в истории человечества, возник профессиональный промышленный шпионаж.

Самураи и ниндзя (часть вторая)

Среди цветов – вишня, среди людей – самурай.

Средневековая японская пословица.

Путь самурая был прям, как пущенная из лука стрела. Путь ниндзя – извилист, подобно движению змеи. Самураи старались быть рыцарями, и открыто сражались под своими знаменами. Ниндзя предпочитали действовать под знаменем врага, под покровом ночи, смешавшись с воинами противника. Однако мастерство – всегда мастерство и им нельзя не восхищаться. Восхищение мастерством ниндзя проглядывается в старинных японских повествованиях то тут, то там, и скрыть его оказалось просто невозможно.

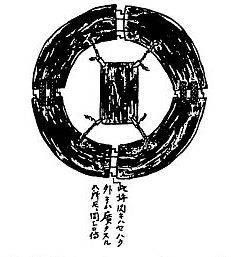

«Чеснок» ниндзя был почему-то устроен сложнее европейского…

Например, вот что в «Букэ Мэймокусё» написано о том, как обычно действовали ниндзя во время войны: «Синоби-мономи были людьми, используемыми в тайных операциях; они поднимались в горы, маскируясь под сборщиков дров, и собирали информацию о противнике. Они были непревзойденными мастерами, когда дело касалось передвижения по вражеским тылам в ином обличье».

Не было проблем для них и проникнуть в замки врага. Для этого достаточно было обрить голову и замаскироваться под комусо – нищенствующего монаха, играющего на флейте. В летописи сегунов Асикага приводится документальное свидетельство, подтверждающее, что ниндзя из Ига или Кога действовали подобным образом: «Что касается ниндзя, говорят, что они были из Ига и Кога, и свободно проникали во вражеские замки. Они наблюдали за тайными событиями и воспринимались окружающими как друзья». Вспомним художественный фильм «Сёгун», где бывший монах-христианин, вернувшийся к религии отцов и ставший переводчиком у Блэксорна, отправился на разведку, переодевшись монахом. Единственная проверка, которой его подвергли, состояла в том, что его заставили снять шляпу, посмотреть на прическу.

Здесь же рассказывается о том, как люди из Ига действовали на войне. Так в войске сегуна Ёсихиса при Магари был несколько известных синоби. И когда он напал на Рок-каку Такаёри, семья Каваи Аки-но-ками из Ига, верно заслужившая его благодарность при Магари, вновь показала себя очень умелыми синоби. Все восхищались действиями людей из Ига и вот так пришли к ним известность и слава. В «Сима кироку» можно прочитать, что «сю* из Ига тайным образом забрались в замок и зажгли его, и это стало сигналом к началу штурма, а «Асаи Сан-дайки» сообщается, что синобо-но-моно из провинции Ига были специально наняты для того, чтобы поджечь замок.

Из этих текстов видно, что самураи, вернее, скажем так – военачальники самураев, могли нанимать синоби для поджога замков, которые самураи собирались штурмовать, и… открыто восхищались их мастерством. Да и было чем восхищаться! Так, когда самураи осаждали замок Саваяма, ниндзя в количестве 92 человек свободно вошли в него, предъявив пропуска… в виде фонариков из бумаги с нанесенными на них изображениями мона владельца замка. Перед этим кто-то из них украл один такой фонарик, по образцу которого были сделаны его копии. И вот, держа их в руках, эти ниндзя свободно прошли главные ворота замка, и никто их не остановил. Понятно, что те, кто их видел, даже подумать не могли, что это «агенты врага». Зато внутри, не привлекая к себе внимания, ниндзя, подожгли этот замок одновременно во многих местах, и это вызвало не только сильнейший пожар, но и панику среди защищавших его самураев!

Изображений нападений ниндзя в японской живописи мало. Видимо, сами японцы считали, что гордиться тут нечем.

Но «люди из Ига» не были при этом в вассальной зависимости ни от кого, а были именно наемниками, которым за службу платили, причем не так как самураям, получавшим, как известно, рисовые пайки за все время службы, а за конкретно выполненную работу. Правда, в какой форме осуществлялись эти платежи – деньгами или в тех же коку риса неизвестно, самураи считали непристойным делом говорить о деньгах и вслух эту тему никогда не обсуждали.

Кроме поджогов в период Сэнгоку, отмечают военные хроники того времени, синоби или ниндзя приглашали для выполнения и других задач. Например, они исполняли обязанности кантё (шпионов), находившихся в тылу неприятеля, выступали в роли тэйсацу (разведчиков), которые действовали в «прифронтовой полосе», и кисё («нападающих из засады»), то есть тайных убийц, жертвами которых становились люди из начальствующего состава противника. Были среди них даже такие люди, как коран («сеятели слухов») – своего рода агитаторы древности. Однако необходимо отличать профессиональных ниндзя, которые передавали свои навыки из поколения в поколение, таких, как ниндзя из Ига, от обычных самураев, которые по поручению своих сюзеренов выполняли различные секретные миссии на территории противника и, в частности, играли роль «засланных казачков».

Кстати, ответить на вопрос, почему среди ниндзя было так много людей из Ига и Кога совсем не трудно, если посмотреть на карту Японии. Обе эти территории – это труднодоступный район гор и лесов, куда было трудно добраться армейским частям, где было трудно воевать, а вот защищаться от врага и прятаться, напротив, очень даже легко! Здесь также нужно отметить, что профессиональных ниндзя никогда не было много. Токугава Иэясу нанял однажды 80 ниндзя из Кога, чтобы те пробрались в замок клана Имагава. Известны отряды в 20, 30, и даже 100 человек, но и не больше, тогда как во многих художественных произведениях, будь то роман или кинофильм, ниндзя нападают чуть ли не целыми толпами.

Кстати, и сам Токугава Иэясу никогда не стал бы сегуном, если бы не ниндзя из Ига. Именно ниндзя из Ига во главе с Хаттори Хандзо провели Иэясу тайными тропами через земли Ига до провинции Микава, где он оказался в безопасности, и тем самым спасли ему жизнь. Зато с наступлением в Японии «мира Токугава» спрос на их услуги сразу же резко упал, а их искусство стало приходить в упадок. И хотя в военном законодательстве сегуната от 1649 года была даже статья, разрешающая дайме с доходом в 10000 коку нанимать ниндзя к себе на службу, никакой особой нужды в этом уже не было. Зато именно в это время по аналогии с героизацией своего самурайского прошлого в Японии начинают распространяться самые нелепые мифы о ниндзя, якобы умевших летать и ходить по воде «яко посуху».

Типичный «водяной паук». Один на одну ногу, другой – на другую и… вперед, через реку, опираясь на шест!

Известна, например, книга «Бансэн Сюкай» (в переводе это означает «Десять тысяч рек впадают в море») – нечто вроде пособия по ниндзюцу с многочисленными рисунками, снабженными пояснениями. Однако относиться к тому, что в ней написано, нужно критически, причем в большей степени, чем это позволил себе тот же британский историк Стивен Тернбулл. Например, в одной из своих книг он приводит иллюстрацию из этой книги с изображением устройства под названием «водяной паук» (мидзугумо), якобы, позволявшего ниндзя без особого труда «ходить по воде». На деле, достаточно вспомнить школьный курс физики и закон Архимеда, чтобы понять, что тот, кто его придумал, сам никогда это устройство не использовал.

Нашлись люди, которые провели с ним опыты и все они закончились неудачей. И дело отнюдь не в том, что они не знали каких-то «тонкостей» обращения с этим «водяным пауком». Просто подъемная сила этого деревянного мини-плотика очень мала и ее хватает только на то, чтобы держать на поверхности воды предмет весом не более 2,5 кг. А ведь в данном случае речь идет о взрослом мужчине, пусть это даже и японец-ниндзя! И вывод однозначен: это приспособление не годится ни для передвижения по воде, ни для того, чтобы форсировать болота.

Но зачем тогда автор «Бансэн Сюкай» все это написал и поместил рисунок «паука» в своей книге? Это загадка, над которой историки бьются и по сей день. Может быть, он сам не проверял работу «водяного паука», а может быть даже и просто решил пошутить, хотя внешне все, что он понаписал и выглядит очень эффектно.

Столь же неудачен и способ форсировать водную преграду, засунув ноги в две деревянные шайки – тару-икада, соединенных веревкой, чтобы ноги в них не разъезжались. Стивен Тернбулл указывает, что это плавучее средство «должно быть весьма неустойчивым», однако на деле оно просто не работает так же, как и мидзугумо!

Как вам нравится, например, подводная лодка, у которой над водой выступает нос огромного дракона? Балласт из мешков с песком, гребут на нем люди веслами, запас воздуха рассчитан на несколько часов, так что можно приблизиться к неприятельскому кораблю и пробуравить в нем дырки. Для этого на «подлодке-драконе» предусмотрен даже специальный шлюз!

А вот кагю – «огненный бык», и это еще интереснее. На рисунке мы видим деревянного быка, поставленного на колеса, из пасти которого напором воздуха, подаваемого мехами, извергается горящая нефть. Быка толкают два ниндзя. Но как, где и каким образом у ниндзя могла бы появиться возможность: во-первых, это «огнедышащее чудо построить», во-вторых – доставить его не место действия, и, в-третьих – его использовать?

Огромный камень, если подвесить его на опорах, следовало отводить назад, потянув за канат, чтобы он как маятник шел вперед и бил бы в стену вражеского замка. Самые прочные сооружения не выдержали бы его ударов. Но посмотрите, по какой дуге этот камень должен был перемещаться, и с какого расстояния и какой высоты падать. Получается, этой «машине» следовало быть просто нереально огромной.

Хацуми Масааки сообщал, что ниндзя привязывали себя к воздушным змеям ямидако и парили над территорией врага, изучали его расположение, да еще и стреляли по наземным целям из лука! Они также могли незаметно высаживаться с таких змеев в тылу противника. Действительно, японцы были мастера запускать большие воздушные змеи. И логично предположить, что они могли сконструировать змея, который был бы способен поднять человека в воздух, чтобы наблюдать за врагом. Так в российском военно-морском флоте в начале ХХ века змеи с наблюдателем на борту на море запускались. Но для чего все это требовалось ниндзя, которым в одежде монахов были открыты любые ворота, непонятно?

Сообщается, что они имели также легкие планеры, которые запускались с помощью гибких бамбуковых шестов и канатов – то есть это было что-то вроде огромной рогатки. В итоге, планер вместе с пилотом взлетал в воздух и перелетал любую высокую стену. Более того, в полете ниндзя якобы мог еще и бомбы бросать на врагов.

Ну что тут сказать? Это даже уже и не история и не фантазия, а… клиника! Узнали бы об этом самураи – вот они, наверное, бы умирали со смеху, хотя сегодня есть люди, которые верят во всю эту чушь, ведь написали это кто? Японец и американец! А уж они-то, конечно, все знают!

Ну, а если говорить серьезно, то известно, что ниндзя в последний раз использовались правительством Японии в 1853 году, когда к ее побережью подошла эскадра коммодора Мэтью Перри с 250 орудиями на борту «открывать» ее для пользы иностранцев. Тогда на флагманский корабль Перри прокрался ниндзя Савамура Ясусукэ, который должен был добыть там секретные бумаги пришельцев. Хотя он и добыл бумаги, выяснилось, что все его труды оказались напрасны: в них были не секретные приказы, а фривольные стихи, которые джентльмену считалось неприличным читать в кругу приличных дам, и вот тут-то и оказалось, что американский коммодор хранил эти стишки куда надежнее важных документов…

*Воинское подразделение (яп.)

Автор выражает свою признательность компании «Антиквариат Японии» за предоставленные фотографии и информацию.

Урок ниндзя и самурая

Дополнительная информация

Ниндзя и самурай

Самурай (он же буси) – это иконический образ для японской культуры. Их называют японскими рыцарями. Они олицетворяют верность, преданность и военную силу, храбрость и выносливость. Воспитание самурая занимало годы, и включало в себя не только физические тренировки, а и воспитание определенной философии, базированной на буддийской традиции и конфуцианстве. За формирование будущего самурая отвечала семья и наставник. Почтительное отношение к наставнику было в крови у каждого воина, а когда он начинал служить своему даймё – верность и честь были превыше всего, даже жизни.

Ниндзя (он же синоби) – это легендарный образ шпиона, таинственного и ловкого. По сути, это наемники с впечатляющим набором умений и талантов. Их промысел всегда был актуален, ведь политические и придворные интриги никогда себя не исчерпывают. Первые ниндзя были простыми людьми, и лишь позже из целых поколений формировались кланы. Синоби исполняли разные функции, такие как шпионаж, разведка, неожиданные атаки и агитация. Женщины и мужчины проходили годы трудных изнурительных тренировок, чтобы добиться результата. Они настолько в этом преуспевали, что им приписывали магические способности, такие как невидимость, умение раздваиваться и другие.

Разница между Ниндзя и Самураем

Самурай

Честь и уважение превыше всего.

Высокое положение в обществе – элита.

Яркая одежда как заявление о своей личности и принадлежности к даймё.

Самурай бросает вызов противнику и открыто с ним борется лицом к лицу.

Ниндзя

Цель превыше всего.

Среднее положение в обществе.

Любая одежда для того, чтобы слиться с окружающим миром и выполнить задание незаметно.

Тайная атака, незаметное отравление, шпионаж, интриги, инсинуации и прочее.

Самураи нанимали ниндзя для выполнения грязной работы, которую им не позволяла исполнить честь. Буси, которые потеряли свой статус или опозорили себя, часто шли в синоби и нередко становились лидерами (так как имели военный опыт).

Статус самурая в обществе был определенно выше, чем у ниндзя. Это объяснялось происхождением (в какой семье родился боец) и родом труда – быть самураем было куда почетней, ведь они следовали высокоморальному кодексу и имели приличный достаток.

Ниндзя же мог стать практически каждый, но и достаток у них был приличный, ведь всегда находился заказчик, которому потребовались бы услуги ловкого шпиона.

Ниндзя и Самурай (4 часа)

Минимальное количество участников – 3.

Время занятия – 4 часа.

Ниндзя и Самурай (3 часа)

Минимальное количество участников – 3.

Время занятия – 3 часа.

Ниндзя и самурай (для 1-2 гостей)

Количество участников – 1-2.

Время занятия – 3 часа.