Нидлинг глаза что это

+ 7 (473) 2-13-33-66

Лечение глаукомы

При первичном выявлении глаукомы врач назначает те или иные глазные капли в зависимости от исходного уровня внутриглазного давления (ВГД). После назначения капель обязательным является контроль ВГД через 1-2 недели. Врач должен убедиться в эффективности назначенного режима препаратов. Лечение глаукомы имеет определенную последовательность. Если режим капель не позволяет достичь безопасного давления, то необходима операция. Существуют лазерные и хирургические антиглаукомные вмешательства.

Стандартом диспансерного наблюдения пациента с глаукомой является: измерение ВГД 1 раз в 3 месяца, исследование периферического поля зрения и центральной остроты зрения 1 раз в 6 месяцев.

Лазерные вмешательства

Лечение глаукомы лазером применяется при снижении эффективности медикаментозной консервативной терапии. Разновидностями лазерных операций в терапии открытоугольной формы глаукомы являются трабекулэктомия, трабекулопластика, трабекулопунктура. При 1-й или 2-й стадии открытоугольной глаукомы возможно проведение лазерных операций. Эти операции позволяют снижать ВГД на 3-5 мм.рт.ст. Эффект после вмешательства сохраняется от 3х месяцев до 1.5 лет. При закрытоугольной глаукоме, когда имеется высокий риск развития острого приступа глаукомы, лазерная операция иридотомия является самым лучшим способом профилактики этого опасного для глаза состояния.

Преимущества лазерных вмешательств:

Хирургические вмешательства

Преимущество полостных операций:

Лечение рефрактерной глаукомы

В некоторых случаях развивается особая форма глаукомы, которая устойчива к вышеперечисленным методикам лечения. Это рефрактерная глаукома которая обусловлена различными причинами:

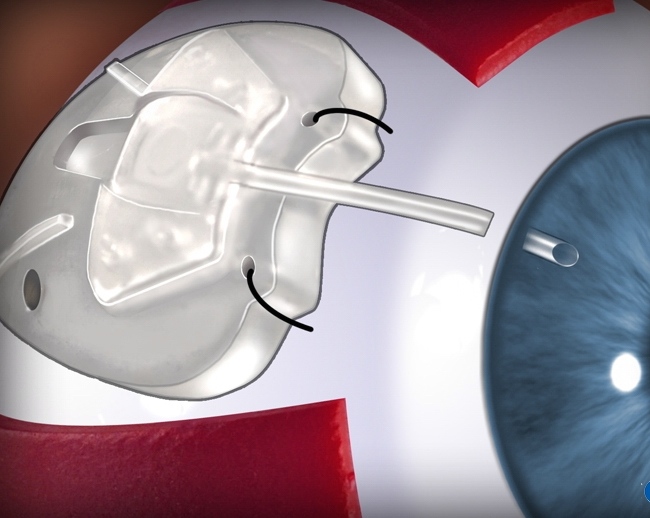

Для лечения рефрактерной глаукомы применяются дренажные и микродренажные системы, обеспечивающие более длительный гипотензивный эффект в сравнении с другими хирургическими методиками.

Среди дренажных устройств наиболее известна клапанная система Ahmed™ в различных модификациях, применяемая в хирургии глаукомы с 1993 года.

Микродренажные системы также с успехом зарекомендовали себя в хирургии глаукомы. В современной антиглаукомной хирургии широко применяется дренажная система ExPRESS (Alcon), обеспечивающая высокую гипотензивную эффективность. Мини-шунт ExPRESS представляет собой полую трубку, длина которой — 3 мм, наружный диаметр — 400 нм (27 G), а внутренний — 50 нм.

Нидлинг тонкостенной кистозной фильтрационной подушки в раннем периоде после фистулизирующей операции с развитием токсической кератопатии

Полный текст:

Аннотация

В статье описан клинический случай нидлинга высокой тонкостенной отграниченной фильтрационной подушки в раннем периоде после синусотрабекулэктомии с развитием отечной кератопатии. По данным оптической когерентной томографии, высота подушки в наивысшей точке составила 2700 мкм, толщина стенки — 70 мкм. В день обращения пациентке амбулаторно был выполнен нидлинг со вскрытием латеральной стенки подушки и субконъюнктивальным введением раствора дексаметазона, фторурацила и ранибизумаба в соседнюю с подушкой область. В результате процедуры спустя 1,5 часа высота подушки в наивысшей точке уменьшилась в 5 раз, составив 550 мкм, а толщина ее стенки увеличилась до 100 мкм. Больной была рекомендована местная инстилляционная терапия антибактериальным, стероидным и нестероидным противовоспалительными препаратами. На следующий день офтальмотонус снизился с 11 до 4,5 мм рт. ст., что сопровождалось развитием плоской отслойки сосудистой оболочки, купированной с помощью инстилляционной и инъекционной циклоплегической терапии в течение 3 суток. На 6 сутки на фоне умеренного повышения офтальмотонуса у пациентки отмечено появление отека всех слоев роговицы со складками десцеметовой мембраны в центральной и парацентральной зонах. Присоединение метаболической терапии позволило нормализовать состояние роговицы в течение 3 суток, а повторный нидлинг — снизить офтальмонотонус до 6,2 мм рт. ст., что привело к появлению преходящих складок десцеметовой оболочки. Данный клинический случай продемонстрировал методику нидлинга фильтрационной подушки с деструкцией ее стенки в комплексе с применением противовоспалительных, цитостатических и анти-VEGF препаратов для продления гипотензивного эффекта фистулизирующей

антиглаукомной хирургии в условиях избыточного рубцевания с развитием токсической декомпенсации эндотелия роговицы, повлекшей за собой отек роговицы со складчатостью десцеметовой мембраны, купированные активной метаболической терапией.

Ключевые слова

Об авторах

Список литературы

1. Petrov S. Yu. Bleb classification. National Journal glaucoma. 2014; 13 (3): 85‑98. (in Russ.).

2. Wells A. P., Crowston J. G., Marks J., Kirwan J. F., Smith G., Clarke J. C., et al A pilot study of a system for grading of drainage blebs after glaucoma surgery. J Glaucoma 2004; 13 (6): 454‑460.

3. Shmyreva V. F., Petrov S. Yu., Antonov A. A., Pimenidi M. K. Controlled cytostatic therapy in the early postoperative period after glaucoma surgery (preliminary report). Herald of ophthalmology. 2007; 1: 12‑14. (in Russ.).

4. Shmyreva V. F., Petrov S. Yu., Makarova A. S. Causes of long-term decrease of glaucoma surgery hypotensive effect and possibilities of its enhancement. Glaucoma. 2010. 2: 43‑49. (in Russ.).

5. How A., Chua J. L., Charlton A., Su R., Lim M., Kumar R. S., Crowston J. G., Wong T. T. Combined treatment with bevacizumab and 5‑fluorouracil attenuates the postoperative scarring response after experimental glaucoma filtration surgery. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2010; 51 (2): 928‑932.

6. Camejo L., Noecker R. J. Bleb Needling. Glaucoma Today 2007; 1: 57‑60.

7. Sengupta S., Venkatesh R., Ravindran R. D. Safety and Efficacy of Using Off-label Bevacizumab Versus Mitomycin C to Prevent Bleb Failure in a Single-site Phacotrabeculectomy by a Randomized Controlled Clinical Trial. J. Glaucoma. 2012; 21 (7): 450‑459.

8. Klettner A., Roider J. Comparison of bevacizumab, ranibizumab, and pegaptanib in vitro: efficiency and possible additional pathways. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2008; 49 (10): 4523‑4527.

9. Horsley M. B., Kahook M. Y. Anti-VEGF therapy for glaucoma. Curr Opin Ophthalmol. 2010; 21 (2): 112‑117.

10. Kahook M. Y. Bleb morphology and vascularity after trabeculectomy with intravitreal ranibizumab: a pilot study. Am J Ophthalmol. 2010; 150 (3): 399‑403.

11. Petrov S. Yu., Novikov I. A., Dugina A. E. Methods for assessing the functional state of the filtering bleb after glaucoma surgery. RU patent 2423069. 19.11.2009. (in Russ.).

12. Freiberg F. J., Matlach J., Grehn F., Karl S., Klink T. Postoperative subconjunctival bevacizumab injection as an adjunct to 5‑fluorouracil in the management of scarring after trabeculectomy. Clin Ophthalmol. 2013; 7: 1211‑1217.

13. Walters T., Raizman M., Ernest P., Gayton J., Lehmann R. In vivo pharmacokinetics and in vitro pharmacodynamics of nepafenac, amfenac, ketorolac, and bromfenac. J Cataract Refract Surg. 2007; 33 (9): 1539‑1545.

14. Brkovic A., Sirois M. G. Vascular +permeability induced by VEGF family members in vivo: Role of endogenous PAF and NO synthesis. J Cell Biochem. 2007; 100 (3): 727‑737.

15. Ferrara N. Molecular and biological properties of vascular endothelial growth factor. J Mol Med. 1999; 77: 527‑543.

16. Gavard J., Gutkind J. S. VEGF controls endothelial-cell permeability by promoting the beta-arrestin-dependent endocytosis of VE-cadherin. Nat Cell Biol. 2006; 8: 1223‑1234.

17. Avetisov S. E., Budzinskaya M. V., Kazaryan E. E., Gyrova I. V. Diagnostic value of lifetime retinal morphometry in patients with subretinal neovascularization. Herald of ophthalmology. 2007; 1: 3‑7. (in Russ.).

18. Budzinskaya M. V., Pogoda T. V., Strelkova I. D., Chikun E. A., Schegoleva I. V., Kazaryan E. E., Galoyan N. S. The impact of genetic mutations on the subretinal neovascularization clinical picture. Report № 2. The role of HTRA и VEGF genetic polymorphism. Herald of ophthalmology. 2011; 4: 9‑16. (in Russ.).

19. Karp J. E., Broder S. Molecular foundations of cancer: new targets for intervention. Nat. Med. 1995; 4 (1): 309‑320.

20. Bochmann F., Kaufmann C., Becht C. N., Guber I., Kaiser M., Bachmann L. M., Thiel M. A. ISRCTN12125882 — Influence of topical anti-VEGF (Ranibizumab) on the outcome of filtration surgery for glaucoma — Study Protocol. BMC Ophthalmol. 2011; 11: 1.

21. Singh R. P., Goldberg I., Mohsin M. The efficacy and safety of itraoperative and / or postoperative 5‑fluorouracil in trabeculectomy and phacotrabeculectomy. Clin. Experiment. Ophtalmol. 2001; 29 (5): 296‑302.

22. Knapp A., Heuer D. K., Stern G. A., Driebe W. T. Jr. Serious corneal complications of glaucoma filtering surgery with postoperative 5‑fluorouracil. Am J Ophthalmol. 1987; 103 (2): 183‑187.

23. Thomas R., Jacob A., Raju R., Gieser S. C., Sen S. Incidence of complications following 5‑fluorouracil with trabeculectomies. Indian J Ophthalmol. 1993; 41 (4): 185‑186.

24. Heur D. K., Parrish R. K., Gressel M. G., et al. 5‑Fluorouracil and glaucoma filtering surgery. II: A pilot study. Ophthalmology 1984; 91: 384‑394.

25. Heur D. K., Parrish R. K., Gressel M. G., et al. 5‑Fluorouracil and glaucoma filtering surgery: intermediate follow-up of a pilot study. Ophthalmology 1986; 93:1537‑1546.

26. Weinreb R. N. Adjusting the dose of 5‑Fluorouracil after filtration surgery to minimize side effects. Ophthalmology 1987; 94: 564‑570.

Для цитирования:

Петров С.Ю., Каспарова Е.А., Антонов А.А., Митичкина Т.С., Вострухин С.В., Сафонова Д.М. Нидлинг тонкостенной кистозной фильтрационной подушки в раннем периоде после фистулизирующей операции с развитием токсической кератопатии. Офтальмология. 2014;11(4):94-100. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2014-4-94-100

For citation:

Petrov S.Yu., Kasparova E.A., Antonov A.A., Mitichkina T.S., Vostrukhin S.V., Safonova D.M. Early cystic bleb needling revision after glaucoma filtering surgery with toxic keratopathy. Ophthalmology in Russia. 2014;11(4):94-100. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2014-4-94-100

Нидлинг

Хирургическое вмешательство в связи с глаукомой, сопровождающееся рубцеванием, часто приводит к повышению внутриглазного давления в постоперационный период. Данная патология требует коррекции. Исследования показывают, что проведение нидлинга позволяет устранить отклонение у большинства пациентов.

Суть процедуры: ревизия зоны фильтрации, сопровождающаяся прокалыванием фильтрационной подушки при выявлении нарушения оттока излишков влаги.

Цель нидлинга: чаще всего используется хирургами-офтальмологами для восстановления оттока внутриглазной жидкости для нормализации внутриглазного давления, что позволяет сохранить положительный эффект после операции как можно дольше.

Фильтрационная подушка – это полость под конъюнктивой, формируемая после хирургического антиглаукомного вмешательства для отведения избытков влаги (внутриглазной жидкости).

Целесообразность проведения процедуры

Многочисленные исследования показывают, что после проведения антиглаукомных операций у многих пациентов наблюдается повторное повышение внутриглазного давления. Своевременная ревизия позволяет выявить и устранить проблему.

На сегодняшний день нидлинг – это наиболее действенный и безопасный способ коррекции внутриглазного давления после операций по поводу глаукомы.

Виды нидлинга

Процедуру подразделяют на два вида:

Как проходит процедура

Нидлинг – сложное вмешательство, требующее высокой квалификации и регулярной практики от офтальмолога. Его безопасность и эффективность напрямую зависит от профессионализма врача.

Перед процедурой хирург-офтальмолог объяснит порядок выполняемых действий и предложит принять комфортное положение сидя или лежа. Далее, врач, используя микроскоп или щелевую лампу, вводит иглу в субконъюнктивальное пространство и выполняет прокол фильтрационной подушки. После завершения операции вводится лекарственный препарат и производится измерение внутриглазного давления.

Специалисты клиники

Гусев Юрий Александрович

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, врач высшей категории, член-корреспондент Российской академии медико-технических наук, член Европейского общества глаукомы, Витреоретинального клуба России, Российской лазерной академии офтальмохирург Юрий Александрович Гусев.

Юрий Александрович Гусев более 20 лет активно внедряет в широкую клиническую практику инновационные технологии хирургического лечения катаракты, глаукомы, прогрессирующей близорукости, в том числе и разработанные им самим. За это время им было выполнено более 15000 операций на глазном яблоке – около 6000 факоэмульсификаций катаракты, свыше 2000 вмешательств по поводу глаукомы, более 2000 витреоретинальных операций, около 1000 склеропластик, свыше 2000 рефракционных операций.

Им зарегистрированы новейшие эффективные методы хирургического лечения. Огромный практический опыт офтальмохирурга Юрия Александровича Гусева отражен более чем в 115 научных публикациях, он имеет 3 патента, 5 свидетельств на полезные модели, 2 рационализаторских предложения.

Першин Борис Сергеевич

Старший научный сотрудник отдела хирургии головы и шеи, врач – офтальмохирург отделения детской онкологии и хирургии, врач – офтальмолог консультативного отделения.

Владеет всеми видами современной диагностики заболеваний глазного яблока, такими видами офтальмологических операций как: факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, непроникающая и проникающая хирургия глаукомы, в том числе с установкой клапанных дренажей, витреоретинальные вмешательства по поводу отслоек сетчатки, кровоизлияний в стекловидное тело, операции на глазодвигательных мышцах, направленные на исправление косоглазия, операции на придаточном аппарате глазного яблока.

Область клинических и научных интересов:

Патология заднего отрезка глазного яблока у детей-реципиентов гемопоэтических стволовых клеток, Витреоретинальная, катарактальная хирургия, хирургия глаукомы и косоглазия

Является автором исследования «Диагностика и лечение цитомегаловирусных ретинитов у детей реципиентов гемопоэтических стволовых клеток», работает над докторской диссертацией на эту тему.

Образование

2000 – 2006 – Педиатрический факультет РГМУ им. Пирогова

2006 – 2008 – Ординатура НИИ Глазных Болезней РАМН

2008 – 2011 – Аспирантура НИИ Глазных Болезней РАМН

Имеющиеся сертификаты:

Офтальмология (первичная специализация)

Офтальмоонкология (повышение квалификации)

Катарактальная хирургия методом факоэмульсификации (повышение квалификации)

Витреоретинальная хирургия (повышение квалификации)

Публикации основные:

Является автором более чем 30 печатных работ

Косова Ирина Владимировна

Владеет всеми методиками хирургии катаракты. Большой опыт в реконструктивной хирургии: пластика радужки, пластика зрачка, отсроченная репозиция с подшиванием ИОЛ, имплантация искусственной радужки и т.д.

Занимается хирургией хрусталика с рефракционной целью при высоких степенях аметропии. Имеет большой опыт имплантации ИОЛ (искусственных хрусталиков) различных моделей.

Занимается хирургией глаукомы, выполнила более тысячи операций по поводу прогрессирующей миопии (склеропластика) у детей и подростков,косоглазия (дети и взрослые).

Занимается лечением влажной формы возрастной макулодистрофии, посттомботической ретинопатии, диабетической отечной макулопатии путем введения в стекловидное тело анти-VEGF препаратов. С 2013 г – выполняет кросслинкинг роговицы при кератоконусе.

А также выполняет вазореконструктивные операции, различные хирургические вмешательства на придатках глаза (веки, конъюнктива).

Всего выполнено более 12 000 операций.

Степанова Мария Анатольевна

Специализация: высокотехнологичные методы исследования органа зрения.

Амбулаторный прием пациентов.

Ведение пациентов с хирургической патологией.

Диагностика и лечение патологии глаза различной этиологии.

Контактная коррекция (сферические, торические линзы) Диагностика и консервативное лечение различных видов косоглазия у детей.

Соавтор научных публикаций в России и за рубежом.

Участник международных конференций.

Сухарь Елена Ильинична

2012 — Институт повышения квалификации ФМБА России «Контактная и очковая коррекция»

2012-2014 — Врач-офтальмолог в частной оптике г. Москва РНИМУ им.Н.И.Пирогова повышение квалификации «Охрана зрения новорожденных детей. Ретинопатия недоношенных»

2015-2016 — Первая Глазная Клиника г. Москва

2016 по н.в. — г. Москва врач-офтальмолог

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования

Факультет: Последипломного образования

Киреев Ярослав Павлович

В 2009 году закончил Московскую Медицинскую Академию И.М. Сеченова.

В 2011 году закончил ординатуру по специальности анестезиология-реаниматология на базе отделения кардиохирургической реанимации, где и работает по настоящее время.

Специализация – кардиология критических состояний.

Перфузиолог (ИК, ЭКМО, MECC- системы, ВВГДУ).

Член европейского общества анестезиологов CEEA.

Участник всемирных, всероссийских, а также региональных конференций, ученых съездов.

Автор и соавтор многочисленных научных публикаций. Неоднократно проходил обучение за рубежом.

Червец Наталья Александровна

Стаж работы администратора более 15 лет.

Давтян Карина Кареновна

Образование:

2008-2014 гг. – Первый московский государственный медицинский университет им Сеченова; (квалификация врач по специальности «Лечебное дело»), Москва. Диплом с отличием.

Дополнительное образование — проф. усовершенствование и специализация по темам: 2014-2016 гг. – клиническая ординатура ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва

С 2016 г. — по настоящее время – аспирант кафедры глазных болезней ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА России, Москва.

Стажировки: 01.07. 2013-31.07.2013 стажировка по программе обмена в Университетской клинике г. Осиек, Хорватия в отделении глазных болезней.

20.01.2014-14.02.2014 стажировка по программе обмена в Клиническом центре г. Белград, Сербия в отделении глазных болезней.

01.10.2015-20.10.2015 Стажировка в клинике Arunodaya Deseret Eye Hospital г. Дели, Индия.

Профессиональный опыт:

Является постоянным участником российских и зарубежных научно-практических конференций и форумов (ESCRS Амстердам — 2013г ESCRS Лондон — 2014г, ESCRS Барселона – 2015г., IIRSI Дели – 2015г., ESCRS Копенгаген — 2016г.).

Малахова Алла Леонидовна

Образование:

В 1989 году закончила Лисичанское мед. училище Луганской области.

Стаж работы операционной медсестрой в офтальмохирургии более 10 лет.

В 2013 – закончила курсы повышения квалификации в ФМБЦ им. Бурназяна.

В 2014 закончила курсы по специальности: «Старшая медицинская сестра».

Имеет огромный опыт проведения диагностических и процедурных манипуляций в офтальмологической клинике.

Белодедова Александра Владимировна

Образование:

В 2014 г., закончила Российский Университет Дружбы Народов. Лечебное дело.

В 2012 г., закончила с отличием Российский Университет Дружбы Нарордов. Институт иностранных языков, переводчик в сфере профессиональной деятельности по естесвенно-научным специальностям (свободно владеет 4 языками)

В 2016 г. Закончила ординатуру по специальности «Офтальмология» на Кафедры ГлазныхБолезней РУДН.

С 2016 г. по настоящее время аспирант ФГАУ МНТК Микрохирургии Глаза им. Федорова

Опыт работы:

с 2016 г. – по ноябрь 2019 г. врач-офтальмолог ГБУЗ ГП No218 ДЗМ Филиал IV

Стажировки, курсы:

Многократно проходила обучение и стажировки за рубежом.

август 2014 г. Стажировка в клинике Kreilsheimclinic, г. Крайлсхайм, Германия

декабрь 2015 г. Курсы Факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ, НИИ Глазных болезней, г. Уфа

ноябрь 2017 г. Европейская Школа современных технологий в Офтальмологии, курс хирургического лечения осложненной катаракты, Лугано, Швейцария

апрель 2019 г. Хирургическая стажировка в отделе катаракты AgraEyeCenter, Агра, Индия

Публикации, участие в конференциях и пр.

Член европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов Является постоянным участником российских и зарубежных научно-практических конференций и форумов. Автор 2 патентов на изобретение и 10 публикаций в рецензируемых журналах. Обладатель гранта Российского фонда фундаментальных исследований «Конкурс ориентированных фундаментальныхисследований по актуальным междисциплинарным темам 2017-2019 г.

Корчагина Ирина Юрьевна

Стаж работы администратором в офтальмологических клиниках более 5 лет.

Пролонгация гипотензивного эффекта антиглаукомной хирургии

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

В настоящее время хирургический метод лечения глаукомы перешел из ряда резервного в категорию основного. В данном обзоре представлены сведения об истории развития хирургии глаукомы, отражены основные вехи развития методик, литературные данные отечественных и зарубежных источников, касающиеся основных методов хирургического лечения глаукомы, осложнений фистулизирующих операций и методов коррекции рубцевания путей оттока. Основное внимание уделено типам антиглаукомных операций. Показано, что синустрабекулэктомия (СТЭ) более эффективна, чем непроникающие антиглаукоматозные вмешательства при периоде наблюдения 6 и 12 мес. Обсуждаются осложнения СТЭ, описаны факторы риска рубцевания фильтрационной подушки и диагностика облитерации созданных путей оттока, способной снизить эффект всех фильтрующих операций. Представлены современные методы борьбы с рубцовыми изменениями фильтрационной подушки: применение имплантатов, дренажей и цитостатиков. В России применение антиметаболитов ограниченно, поскольку в инструкции по их применению нет показаний к использованию в офтальмологии, субконъюнктивальному введению. Наибольшее внимание уделено нидлингу как наиболее перспективному, простому, малоинвазивному методу лечения фибротизации путей оттока после фистулизирующей операции.

Ключевые слова: глаукома, антиглаукомная операция, синустрабекулэктомия, фильтрационная подушка, нидлинг, осложнения, хирургическое лечение глаукомы, оптическая когерентная томография.

Для цитирования: Алексеев И.Б., Самойленко А.И., Айларова А.К. Пролонгация гипотензивного эффекта антиглаукомной хирургии. РМЖ. Клиническая офтальмология. 2019;19(2):93-98. DOI: 10.32364/2311-7729-2019-19-2-93-98.

Currently, glaucoma surgery is considered as primary but not reserve treatment option. The paper reviews historical aspects of glaucoma surgery, important milestones of technique development, and domestic and foreign published data on major surgical procedures for glaucoma, complications of glaucoma filtering surgery, and methods to prevent postoperative scarring. Special attention is paid to glaucoma surgical procedures. It was demonstrated that sinus trabeculectomy is more effective than non-penetrating procedures after 6 and 12 months. Complications of sinus trabeculectomy, risk93 factors for filtering bleb scarring, and diagnosis of novel pathway obliteration (which reduces the efficacy of glaucoma filtering surgery) are discussed. Recent approaches to prevent filtering bleb scarring using implants, drainage devices, and cytostatic agents are addressed. In Russia, antimetabolite administration is limited since these drugs are not approved for subconjunctival injections. Bleb needling revision is the most promising, simple, and minimally invasive technique to prevent scarring after fistulizing procedures.

Keywords: glaucoma, glaucoma surgery, sinus trabeculectomy, filtering bleb, needling revision, complications, optical coherence tomography.

For citation: Alekseev I.B., Samoylenko A.I., Aylarova А.К. Prolonging IOP-lowering effect of glaucoma surgery. Russian Journal of Clinical Ophthalmology. 2019;19(2):–98.

В обзоре представлены сведения об истории развития хирургии глаукомы, касающиеся основных методов хирургического лечения глаукомы, осложнений фистулизирующих операций и методов коррекции рубцевания путей оттока. Основное внимание уделено типам антиглаукомных операций. Представлены современные методы борьбы с рубцовыми изменениями фильтрационной подушки: применение имплантатов, дренажей и цитостатиков.

Введение

История хирургического лечения глаукомы

Основные типы современных антиглаукомных операций (АГО)

АГО можно подразделить на проникающие, к которым относится СТЭ, и непроникающие. Промежуточное положение между этими видами занимают микроинвазивные вмешательства. Еще одним видом АГО являются циклодеструктивные вмешательства. Хотелось бы обратить внимание на различия в терминологии: в зарубежной литературе устоявшееся название операции — «trabeculectomy», в отечественной литературе традиционно чаще используется термин «синустрабекулэктомия».

Согласно последним английским рекомендациям СТЭ клинически более эффективна, чем медикаментозное лечение, при периоде наблюдения 1, 5 и более лет. Кроме этого, при анализе экономической составляющей для ПОУГ было показано, что трабекулэктомия экономически эффективнее, чем медикаментозное лечение [4].

В рандомизированном контролируемом исследовании СТЭ показала себя как более эффективная операция по сравнению с вискоканалостомией при периоде наблюдения 4 года. Хотя отмечается больше послеоперационных осложнений СТЭ, это не влияет на ее эффективность. СТЭ более эффективна, чем непроникающие антиглаукомные вмешательства, при периоде наблюдения 6 и 12 мес. [5].

Осложнения антиглаукомных операций

Фильтрационная подушка

Факторы риска рубцевания ФП

Диагностика рубцевания ФП

Методы борьбы с рубцовыми изменениями ФП

Заключение

Таким образом, в настоящее время при проведении фистулизирующей хирургии решающую роль играет послеоперационное ведение пациента. Необходима своевременная диагностика осложнений с помощью клинических и инструментальных методов, динамическая оценка репаративных процессов и дальнейшая их коррекция. Учитывая доказанный непродолжительный эффект повторных фистулизирующих вмешательств, требуется сделать все возможное для сохранения эффекта первой АГО. Обзор литературы показал, что основными направлениями профилактики рубцевания при фистулизирующих операциях является медикаментозная или хирургическая коррекция этого процесса. На данный момент при интра- и послеоперационном введении применяются разные группы препаратов, но они обладают рядом побочных действий и официально не могут использоваться из-за недостаточной доказательной базы для внесения в инструкцию по применению. Хирургическая же коррекция репаративных процессов нуждается в систематизации и подробном точном анализе, оценке показаний, особенно с учетом вновь появившихся методов диагностики, таких как ОКТ, УЗБМ и конфокальная микроскопия.

Сведения об авторах:

1 Алексеев Игорь Борисович — д.м.н., профессор кафедры офтальмологии, ORCID iD 0000-0002-3906-0479;

2 Самойленко Александр Игоревич — к.м.н. заведующий витреоретинальным отделением, ORCID iD 0000-0002-5796-6012;

1 Айларова Агунда Казбековна — аспирант кафедры офтальмологии, ORCID iD 0000-0002-9709-4693;

1 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 125993, Россия, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1.

2 ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, филиал № 1 Офтальмологическая клиническая больница. 123001, Россия, г. Москва, Мамоновский пер., д. 7.

Контактная информация: Айларова Агунда Казбековна, e-mail: agundaailarova@mail.ru. Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах. Конфликт интересов отсутствует. Статья поступила 02.03.2019.

About the authors:

1 Igor B. Alekseev — MD, PhD, Professor of the Department of Ophthalmology, ORCID iD 0000-0002-3906-0479;

2 Alexander I. Samoylenko — MD, PhD, Head of Vitreoretinal Department, ORCID iD 0000-0002-5796-6012;

1 Agunda K. Aylarova — postgraduate student of the Department of Ophthalmology, ORCID iD 0000-0002-9709-4693.

1 Russian Medical Academy of Continuous Professional Edu-

cation. 2/1, Barrikadnaya str., Moscow, 125993, Russian Federation.

2 S.P. Botkin City Clinical Hospital, Branch No. 1, Ophthalmological Clinical Hospital. 7, Mamonoskiy Lane, Moscow, 123001, Russian Federation

Contact information: Agunda K. Aylarova, e-mail:

agundaailarova@mail.ru. Financial Disclosure: no author has a financial or property interest in any material or method mentioned. There is no conflict of interests. Received 02.03.2019.

Только для зарегистрированных пользователей