Ни на что не обижаюсь

Как пишется «не на что» или «ни на что»?

«Не на что» пишется раздельно с ударной частицей «не» в утвердительном предложении. «Ни на что» пишется с безударной частицей «ни» в предложении с отрицательным сказуемым.

Отличаем выражение «не на что» от сочетания «ни на что» по смыслу в контексте.

Эти выражения действительно очень похожи и доставляют затруднение в письменной речи. Они складываются из отрицательных частиц и местоимения «что», между которыми находится предлог. Если между словом и отрицательной частицей имеется предлог, то местоимение с предлогом пишется раздельно.

Понаблюдаем:

Я думаю, тебе не на что обижаться.

Все считают, что тебе не следует ни на что обижаться.

Как различить «ни на что» и «не на что»?

Чтобы понять, когда в этих сочетаниях пишется частица «не», а в каких случаях — частица «ни», сравним следующие предложения:

Здесь не́ на что смотреть. — Ему ни на что́ смотреть не хочется.

Сначала обратим внимание, что в первом сообщении частица «не» является ударной. Во-вторых, в нем употреблено утвердительное сказуемое.

Во втором предложении ударение сместилось на местоимение «что», а частица «ни» является безударной. Частица «ни» употребляется с отрицательным сказуемым, при котором уже имеется частица «не»:

ни на что не хочется смотреть.

Следовательно, выберем «не на что» или «ни на что» в зависимости от смысла высказывания, от грамматических условий контекста.

Ни на что не обижаюсь

Не обижаюсь ни на что:

У всех свои дела.

Спасибо Господу за то,

Что всё могу сама.

Сварить еду, помыть полы,

И постирать бельё,

И в магазин сама сходить,

И многое ещё.

За то, что с разумом в ладу,

И память не грешит,

Что до сих пор в строю иду

И не устала жить;

Что есть любимые, друзья,

Что пишутся стихи..

Благодарю,Господь тебя,

За свет твоей любви!

_________________

Ирена Буланова

Другие статьи в литературном дневнике:

Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Проза.ру – порядка 100 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более полумиллиона страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+

«Президент зря обижается». В чем суть спора Путина и Сокурова

Песков обвинил Сокурова в непрофессионализме из-за спора с Путиным

«Серьезный конфликт»

Полемика кинорежиссера Александра Сокурова с Владимиром Путиным не попала в стенограмму заседания, опубликованную Кремлем. Она доступна на видеозаписи встречи на сайте главы государства. Впоследствии Сокуров назовет произошедшее как «серьезный конфликт с президентом».

Сокуров начал свое выступление с перечисления проблем внешней политики России. Он, в частности, высказался о том, что она чрезмерно дорогостоящая: по мнению режиссера, на довольствии РФ находятся Южная Осетия, Абхазия, Сирия и Белоруссия. В дальнейшем Сокуров раскритиковал нынешнее устройство страны и заявил о кризисе федеративности.

Режиссер, в частности, считает, что некоторые входящие в состав РФ республики носят «национальный характер».

Под этим член СПЧ подразумевал, что в таких регионах появляются свои армии и собственный падишах, имея в виду якобы неофициальный титул главы Чечни Рамзана Кадырова. Наиболее проблемным он назвал именно Северный Кавказ.

«Сейчас русских там почти нет, Кавказ становится мононациональным регионом, вся власть в руках «коренных» людей», – говорил кинорежиссер.

Затем Сокуров предположил, что федерации «русских начинают все больше и больше не любить» и «хотят с нами расстаться», предложив президенту «отпустить всех, кто больше не хочет жить с нами в одном государстве». Со слов режиссера, молодые люди с Кавказа, с которыми он разговаривал, открыто заявляют о том, что «не будут воевать» за Россию.

«В Дагестане даже шутят, когда возникают экономические проблемы: ничего, русский мужик заработает. Дальше они продолжают: вы со всеми ссоритесь, вы не можете справиться с бюрократией, с коррупцией, слишком добренькие, не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами», – рассуждал он.

Касательно Белоруссии, президент считает, что подобные вещи говорить «некорректно и неуважительно к целому народу».

Что же до чеченского народа, то глава государства отметил, что голосование по поправкам в Конституцию показало, что «сепаратизма в России никто не хочет», включая жителей этого региона. Президент также упрекнул члена СПЧ за то, что он поднял вопрос межнациональных отношений, назвав это «опасными игрушками».

Последующая реакция

Сокуров в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что, несмотря на проблемы со связью во время заседания, он сказал «все, что считал возможным». Кинорежиссер уверен, что президент не смог вникнуть в суть вопросов, которые он поднимал.

» «Он [президент] зря обижается — вот что я могу сказать. Он обижается зря», – прокомментировал случившееся Сокуров.

В Кремле, в свою очередь, обвинили Сокурова в непрофессионализме.

«Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал», – рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков Daily Storm.

В Союзе чеченской молодежи же предположили, что заявления Сокурова связаны с тем, что тот никогда не был в Чечне. А слова режиссера о том, что Кавказ «становится мононациональным, а вся власть сосредоточена в руках коренных людей», координатор Союза Рустам Тапаев назвал инсинуацией, призвав Сокурова как Народного артиста РФ заниматься тем, что он умеет, и не вмешиваться в вопросы политики и национальной идентичности.

«Мы только-только начинаем на Кавказе и в Чечне жить спокойно и нормально. Любой, кто приезжает в нашу республику, видит, что там спокойная, качественная жизнь. В Чечне на все 100% действуют российские законы. Судя по тому, что Сокуров говорит, он не был в Чечне. Нужно его привезти, показать», – сказал Тапаев «Газете.Ru».

«Ты что, обиделся?» Откуда берутся обиды и как с ними справляться

Обижаться можно очень по-разному: мы имеем дело как минимум с несколькими видами обиды — и несколькими сценариями таких ситуаций.

Например, часть «обид» определенно связана с возникшей волной cancel culture — культуры отмены. Тут можно проводить параллели разной степени корректности с разными видами «охоты на ведьм», включая довольно жуткие, но хорошо знакомые всем примеры из прошлого столетия, однако итог почти всегда один: группа людей выбирает «обидеться», а затем и «дружить против» вполне конкретного человека. И внезапно его действия, поступки и слова больше не имеют ни презумпции невиновности, ни срока давности.

Еще один способ серьезно обидеться связан с ситуацией последних полутора лет. Мы живем в полностью изменившемся, тревожном и неопределенном мире; глобальная ситуация сильно окрашивается локальными: во многих странах идет резкая смена политической, экономической и социальной повестки, и это тоже не добавляет определенности. Мы оказываемся в состоянии хронического стресса, в котором возникает ситуация «переноса» объекта. Выражаясь бытовым языком, мы выбираем выместить нашу обиду на ком-то, кто удобно подвернулся под руку. Еще можно (см. выше) объединиться в стаю единомышленников, чтобы уж точно растоптать жертву. Удобно? Удобно. Негуманно? Абсолютно бесчеловечно.

Третий вид обид хорошо знаком именно российскому читателю: «я против системы». Он связан с двумя соприкасающимися обстоятельствами. Во-первых, конфликт с системой понятен почти каждому жителю Советского Союза, а впоследствии и России, дискурс «маленький человек против государства» — наше общее место.

Во-вторых, он связан еще и с тем, что вертикальная, директивная власть на протяжении десятилетий размывала наши личные границы. Скажем, на контрасте с жителями многих других стран, имеющими очень четкие личные границы, мы не всегда отдаем себе отчет, где заканчиваемся мы и начинается наш партнер, наш ребенок, наши родители, наши соседи, улица, район, город, страна и т. д. Все немного размыто — и в этой размытости посягательство даже на какие-то очень далекие части «себя» может быть обидным. Кажется, именно этот вид обиды пережили те, кто оскорбился на «Большую глину № 4» Урса Фишера: «нас, как всегда, не спросили» и поставили неожиданно выглядящий памятник на видное место набережной.

Наконец, мы можем иметь дело с «обычной», личной обидой на другого человека, которая, конечно же, в публичном поле легко дорастает до перечисленных ранее форм — и тут самое время поговорить о том, как же обида работает.

Мы не всегда отдаем себе отчет, где заканчиваемся мы и начинается наш партнер, наш ребенок, наши родители, наши соседи, улица, район, город, страна и т. д.

Представим ситуацию, что молодой человек Андрей договорился о свидании с девушкой Дашей, с которой уже месяц встречается: Андрей испытывает к Даше симпатию и чувствует, что ей он тоже нравится. В очередной раз они запланировали свидание, Андрей нашел время в своем плотном трудовом графике и даже перенес пару рабочих встреч, но… девушка не пришла, с опозданием написав, что у нее заболел кот и ей пришлось поехать с ним в ветеринарку. Андрей обиделся на Дашу: он мнет в руках телефон и порывается то ли написать ей гадость, то ли заблокировать ее контакт. Какие чувства он в этот момент испытывает и что ему во всей этой ситуации делать?

Обида — переживание комплексное; у Андрея были ожидания, связанные с Дашей, и, что важно, Даша для него уже стала значимым человеком. Ожидания не оправдались; возможно, Андрей думает, что дело не в коте. И тогда, с одной стороны, Андрей злится и ждет, что Даша попросит у него прощения хотя бы за позднее предупреждение, а с другой — юноша может испытывать стыд, потому что ему кажется, что девушка дала ему сигнал, что он как будто бы не очень классный, не очень важный в ее жизни — уж точно не важнее кота. Андрей уязвлен. Что же ему делать? Уж точно не писать Даше гадости и не добавлять в черный список, правда?

Андрею стоит допустить, что Даша не хотела его обидеть, и признать, что, если он обиделся, значит, девушка стала для него значимой. И это нормально. Да, молодой человек перед ней уязвим и рискует узнать, что дело и правда может быть не в коте, но иногда этого достаточно, чтобы перестать обижаться и поговорить. Если люди дороги друг другу, им легче извиниться, сказать: «Я сожалею» — независимо от реальности вины.

Наконец, если Андрею и это не поможет, ему стоит задуматься, зачем он продолжает обижаться на Дашу. Обида может быть удобной — например, если Даша почувствует себя виноватой, то Андрей может получить особенно нежное ее внимание к себе в следующий раз. Или же вместо свидания Андрей может почувствовать себя вправе встретиться с друзьями, к которым без обиды на Дашу он бы и не поехал. Иногда обида — это еще особый способ остаться в отношениях. Выразить открыто свой гнев как будто нельзя, а уйти Андрей не хочет или не может.

Если подытожить, обида возникает там, где нельзя прямо выразить злость: мы уязвлены каким-то значимым для нас человеком, а таким людям злость выразить сложно. Обида может быть очень информативной: если к ней присмотреться, можно обнаружить свои ожидания, свою уязвимость, то, чего от другого стоит ждать и не ждать. А еще — понять, чем обида вам удобна, и задаться вопросом, почему не получается то же самое без нее.

В общем, мы имеем дело с целым набором социально-психологических явлений и даже под бытовой «обидой» часто понимаем довольно сложный комплекс переживаний. Главное, нужно помнить: если обида занимает большое место в вашей жизни, пожалуйста, обратитесь за психологической помощью к специалистам.

Планету охватило новое поветрие: как будто бы стало модно обижаться всем и на все. Вот только несколько обидок последнего времени, которые для примера вспомнила редакция:

Главное про обиды в вопросах и ответах

Люди действительно стали более обидчивыми, или они начали выносить обиду в публичное поле?

Люди одновременно и остаются теми же, и меняются вместе с обществом и средой. Мы живем в мире социальных медиа, где личная повестка становится общественной, и любые мнения высказываются публично и могут кого-то задеть. Если говорить про поколенческую тенденцию, то кажется, что молодые люди, с одной стороны, стали свободнее, и стремятся быть такими, какие есть, иметь место, быть признанными в обществе. При этом граница между «я могу заявить о себе» и «что могут сказать мне» как будто еще не ясна, и тогда для обиды остается много пространства.

То есть это какая-то поколенческая штука?

Важно не забывать, что последние полтора года мы живем в изменившемся мире. Это отдельная тема, но старый мир определенности для нас во многом потерян. При этом невозможно все время осознавать тревогу, потерю, страх и беспомощность — и с начала пандемии она то уходит в фон, то возвращается, уже в каком-то новом виде. Скажем так, мы живем в хроническом стрессе. И реагируем «бей, беги или замри». Бежать как-то особенно не получается — весь мир переживает одну и ту же тревожную нестабильность. И, если ты не замираешь, остается реакция «бей». Люди ссорятся, нападают друг на друга, защищаются. В целом, уже не так важно становится, на что обиделись — на маски, на прививки, или на что-то еще — дефицита в новостях у нас нет.

Старшим поколениям тяжелее всех: они много пережили и много неопределенности прошли; информационное поле подогревает их ощущение, что на привычный мир нападают, он рушится. И это больно.

Окей, а как устроена обида?

Обида связывается с ощущением несправедливости. При этом тот, кто обидел — должен быть значимым, действие — достаточно внезапным, ожидания — обмануты. Обида сохраняется, пока мы ждем от человека (на его месте может быть и общество), чтобы он признал, что сделал что-то не так и извинился. Обида — это эмоциональный коктейль злости, которую невозможно выразить, уязвленности, даже стыда — тот, кто нас обидел, как бы намекает, что с нами можно не считаться. И вот тут нам хочется восстановить свою значимость с тем, чтобы другой почувствовал себя виноватым. Напрямую отомстить или отойти не получается.

Ну, а если я на кого-то обижаюсь, что мне делать с моей обидой? Обидно же!

Как и в примере с Андреем, представьте, что другой не хотел вас обидеть специально. Отметьте, что это значимый для вас человек. Если вы действительно дороги друг другу, вам легче будет извиниться и простить.

Попробуйте допустить, что ваши несбывшиеся ожидания — только ваши. Другой мог быть не в курсе этих ожиданий и чувств. Если это близкий, спросите у него, знал ли он о них?

Если продолжаете обижаться — подумайте, а зачем это вам? Возможно, одна эта мысль резко снизит остроту вашего чувства.

Кроме того, обида может дать вам информацию, а чего не стоит ждать от обидчика? И если вы раз за разом продолжаете ждать от этого человека несбыточного и обижаться, здесь тоже появляется хорошее поле для самоисследования — а что дает эта обида вам? Может быть, обижаться — единственный для вас способ получить внимание обидчика, или поддержку тех, кому вы на него пожалуетесь.

А если я обижен на кого-то большого, с кем так просто не поговоришь — на Собянина, на Фишера, на московские власти, на коронавирус — тут-то как быть? Мэр на меня не реагирует, коронавирус — тоже.

И снова — допустите, что вас не хотели обидеть. Обычно этому «большому» или все равно на вас, или они делают то, что укладывается в их собственные представления о нужности, красоте и т.д. — и эти представления не совпадают с вашими. Может быть, вам удастся увидеть ситуацию по-другому?

Большое на то и большое, что в общении с ним часто чувствуешь себя беспомощным, маленьким и слабым. С чем-то из «большого общественного» при этом можно бороться — не ждать, когда это сделает кто-то за вас. Но где-то приходится смиряться со своей беспомощностью и переключаться на то, что вы реально можете сделать.

Если вы ловите себя на том, что вините все вокруг, попадаете в это эмоционально, вам кажется, что над вами издеваются, — остановитесь, посмотрите — а что с вами в этот момент происходит?

Возможно, вам очень тревожно. Например, невозможно злиться на вирус, а вот на власть, которая принимает решения о локдауне или вакцинации — можно. Разделите с кем-нибудь свою тревогу, попросите поддержки, подумайте, что можете сделать для себя. Самые простые вещи — самые действенные. Гулять, есть, спать, обнимать других людей. Позаботьтесь о тех, кто рядом.

И если вам кажется важным бороться — делайте то, что по силам. Но не зависайте в этой борьбе все время, выходите из постоянного потока негативной информации.

Возможно, что-то происходит или не происходит в вашей собственной жизни, в ней есть неудовлетворенность, которая выражается в обиде на большое общественное?

Если это так, стоит обратиться от общественного к частному. К жизни, в которой есть ответственный — вы. Тогда выходит, что нет виноватых, и именно вы в силах сделать так, чтобы в вашей жизни появлялись любовь, справедливость, смысл, удовлетворение и признание.

А если обижаются на меня?

Зависит от того, кто обижается, и что вы хотите с этим сделать. Если в том, что на вас обиделись, есть ваша конкретная вина, попробуйте признать ее, особенно если вы любите обидевшегося — всегда можно извиниться и поговорить с ним. Но в целом — невозможно сделать так, чтобы никто на вас не обижался, оставьте другим право на их переживания. Если с кем-то вы всегда чувствуете себя виноватым, возможно, это — деструктивные отношения. Опять же, это — не повод в ответ обвинить того, кто обижается, но повод попробовать разобраться в этой ситуации вместе с психологом.

А как тактично поговорить с очень обидчивым другом? Он постоянно на меня обижается, и мне сложновато?

Если человек вам дорог и обижается на вас — это значит, что вы для него значимы. Если вы не обижаете его специально, посмотрите, что с вами происходит, когда друг обижается? Вы чувствуете себя виноватым? Ответственным за его настроение? Обижаетесь в ответ? Или, может, злитесь? Отмечать и осознавать это важно, чтобы не проваливаться в хроническую вину, чтобы понять, хотите ли вы вообще что-то делать в этой ситуации, хотите ли вы поговорить с этим другом и выразить ваши чувства?

Как это сделать? Например, так: «Слушай, я в растерянности, мне сложно, когда ты обижаешься. Я не хотел тебя ранить». Воздержитесь от того, чтобы обвинять в ответ. И, возможно, вам удастся поговорить, и этот разговор выведет вас из этой ситуации. Иногда достаточно сказать, что человек важен для вас, вам жаль, если вы чем-то задели его.

Помните, что люди иногда становятся обидчивыми в состоянии хронического стресса, на фоне каких-то событий, усталости, депрессии. И если вы можете дать поддержку своему другу — дайте. Но иногда обидчивость — это просто особенность характера и поведения, и с этим вашему другу придется разбираться самому. Оставьте ему такое право.

Все вокруг обижаются на что-то общественное, и я как будто невольно вовлекаюсь в это. Как мне на такое реагировать?

Мы — социальные существа, и эмоционально подключаемся к тому, что происходит вокруг. Мы можем сочувствовать страдающим и обиженным, наше чувство справедливости могут задеть внешние обстоятельства, наконец, мы можем чувствовать себя беспомощными перед большими процессами и людьми.

Еще мы можем подключиться через стыд и вину: не принимая участия в защите обиженных, мы можем чувствовать себя виноватыми в бездействии. По-хорошему, это избыточный стресс, которого и в частной жизни достаточно. Если вам тяжело, стоит минимизировать информационный поток, отписаться от особо эмоциональных людей, если их публичные высказывания в соцсетях вас «заводят». Делайте посильное для себя в общественном поле, если это для вас важно, но не забывайте про свою жизнь, делайте то, что у вас получается, и там, где вы можете увидеть результат. Не получается на работе — делайте это в спорте или в хобби. Это важно. Позаботьтесь о близких, попросите поддержку у них, обнимите близкого человека. В конечном счете мы не можем все контролировать и во всем участвовать — важно понимать это и беречь себя.

Как правильно «обижаться» и высказывать свои чувства?

Если в вашу сторону нет явного оскорбления, всегда допускайте, что вас не хотели обидеть. Иногда, когда эмоции захлестнули, важно отойти в сторону, успокоиться, понять, что с вами происходит, и попробовать встать на место другого человека. Здорово, если вы можете найти в себе силы сказать: «слушай, то, что ты говоришь, задевает меня, мне обидно». Вы можете прояснить, что другой имел в виду.

При этом может так случиться, что человек не хочет и не может вам дать то, чего вы ожидаете. Если вы остаетесь в отношениях, где вы хронически обижаетесь, скорее всего, вы предпочитаете оставаться в некой иллюзии, это может быть вашим паттерном в отношениях, обычно — отыгрыванием некоего детско-родительского сценария. Если вы так больше не хотите — это хороший повод, чтобы обратиться за помощью к психологу.

Спасибо, но все ваши советы что-то не помогают…

Если вас что-то или кто-то постоянно задевает, и это заметно мешает вам жить — это, опять же, хороший запрос на работу вместе со специалистом.

Почему я не обижаюсь.

Приветствую вас, дорогие читатели. В голове ползает много мыслей, часто приходят идеи и осознания. Я долго думал, куда же их положить в виде текста. Хотелось поделиться: вдруг полезная для общества инфа пропадает. Аудитория Пикабу мне симпатична, и посему я набираю этот текст именно здесь.

Действие второго является свершившимся фактом, константой, а вот реакция на действие, в виде обиды, зависит от оценивающего. По сути, мы сами принимаем решение: обижаться или нет. У некоторых это происходит довольно осознанно, у большинства автоматически, на волне поднимающихся эмоций. Причем обида появляется только в том случае, если у второго есть, чем компенсировать. Никто не станет обижаться на хомячка, который укусил вас за палец. Но к его хозяину уже можно предъявить претензию в виде обиды. Например, за то, что не предупредил.

После осознания факта, что вся ответственность в подобных ситуациях лежит на мне, я перестал обижаться. От слова «совсем». И этот пост отчасти проверка для меня самого. Есть мысли, что будут провокации на обиды в комментариях. Вдруг я еще не все осознал в этом понятии.

Само слово принадлежит к словам «перевертышам», но об этом в следующем посте.

P.S.S.Спасибо Алексею Капранову за направление для размышлений (надеюсь, это не сочтут за рекламу).

Психология | Psychology

8.1K постов 43.9K подписчиков

Правила сообщества

Обратите особое внимание!

1) При заимствовании статей указывайте источник.

— непроверенную и/или антинаучную информацию;

— информацию без доказательств.

Очень остроумно. Но по большому счету есть ситуации, в которых обида является попыткой, не всегда удачной, отстоять свои границы. Есть люди, которые провоцируют на обиду или оскорбление. Например, муж изменил жене или не пришёл домой ночевать и не предупредил об этом. Неужели он будет справедливо ожидать, что этот поступок пройдет для жены незамеченным?

После осознания факта, что вся ответственность в подобных ситуациях лежит на мне, я перестал обижаться. От слова «совсем». И этот пост отчасти проверка для меня самого.

Если у тебя нет ожиданий дружеского поведения от друга, значит у тебя нет друга. А если друг козлит, а ты не обижаешься, то эта необида держится только на силе воли и самообмане.

О чём этот пост, что в нём нового и что тут комментировать?

Не хватает логической завершенности. Дескать, я теперь не обижаюсь. Но! Неожиданно бью совочком, если кто козлит. Или там медитирую. В общем, надо уточнить, что вы делаете вместо привычных реакций.

Какая-то ты мямля, автор.

О, у Капранова годные лекции)

Капранов рулит. У него получается очень понятно объяснять сложные вещи.

Зачем переживать, если можно не переживать

Как часто мы переживаем по пустякам и не очень. Ждём результаты экзаменов и нервно грызём ногти, стоим в пробке и опаздываем на встречу, ждём важного звонка и многое другое, что заставляет нас нервничать и повышает кортизол. Но точно ли эти переживания того стоят?

Думаете, если вот вы будете сидеть, переживать, придумывать разные исходы экзамена, то ваш результат как-то изменится? Неа, не изменится. Вы уже на экзамене сделали всё, что могли. Или если будете сидеть в пробке и прокручивать эту мысль, что вы опаздываете, то пробка будет быстрее двигаться? И снова нет. Так может заняться чем-то другим в эти моменты, вместо того, чтобы направлять свою энергию в негативные переживания. А мы помним, что мы развиваем то, куда направленно наше внимание. Поэтому после экзамена можно отдохнуть, а в пробке почитать. И после уже разбираться с проблемами по мере их поступления, а не заранее с выдуманными.

Это всё вопрос контроля, нам кажется, что мы можем что-то контролировать. Но на самом деле мы не контролируем даже наше собственное тело. Ведь если нам дать контроль над сердцем, легкими, почками и всеми остальными органами, то мы умрём через 5 минут. И если уж мы не можем контролировать то, что, казалось бы, принадлежит нам, то как мы можем контролировать то, что от нас не зависит?

Когда вы в очередной раз начнёте что-то себе накручивать и создавать себе поводы для переживаний, задайте себе несколько вопросов. Мои переживания могут что-то изменить? Эти мысли мне помогают или разрушают меня? Я могу как-то повлиять сейчас на ситуацию? А если могу, то как? И в случае отрицательных ответов переключите своё внимание на то, что действительно важно и полезно. Это сложно, непривычно, но возможно.

Иллюзия самопознания

Доверься чувствам. Наведи порядок в голове. Так звучат, наверное, самые известные псевдопсихологические мантры. Почему «псевдо»?

Из-за иллюзии самопознания.

Иллюзия самопознания – это ложная вера в то, что жизненные цели, таланты, призвание или искренность чувств к человеку можно определить, просто глубже «копнув» свой мыслительный карьер. Посидеть, подумать, порефлексировать, посмотреть на свои переживания в профиль и анфас.

На деле это напоминает попытку вспомнить слово, которое вертится на языке. Чем сильнее пытаешься, тем хуже получается.

Альтернатива? Новый опыт.

Всё, что есть в нашей черепушке, обусловлено полученным опытом: разбитыми коленками и неловкими признаниями, встречами и расставаниями. Если сейчас вы не знаете, что делать, значит у вас нет опыта, который помог бы это понять.

Думаете, ответ есть в прошлом опыте? Простая проверка – если ничего не приходит в голову, значит ваш опыт научил вас, «как не надо», но «как надо», вы пока не знаете.

Главная причина, почему мы так верим в иллюзию самопознания – неоспоримость. В голове с нами никто не спорит, никто не противоречит. Хочешь сомневаться и ничего не делать? Сомневайся и ничего не делай. В голове ты найдёшь сотню аргументов в пользу такого решения.

Только однозначный ответ всегда останется за опытом.

Как положительные эмоции могут довести до нервного срыва

Ладно, не всё так критично. Мы привыкли думать, что только негативные эмоции и разного рода стрессы истощают нашу нервную систему, приводят к перегоранию, потере интереса к жизни, но это не совсем так. Каждая наша эмоция требует энергетических ресурсов, будь то положительная или отрицательная, и в определённых моментах они равносильны по энергозатратам.

Поэтому если вы чувствуете, что у вас прекрасное настроение, вы на высоте и готовы свернуть горы, у вас куча планов и вы всеми силами их реализуете, то будьте готовы к тому, что однажды ваша нервная система устанет, вам всё надоест и вы ничего не будете хотеть делать. И это нормально, не нужно этого пугаться, нужно лишь уметь правильно с этим справляться.

Что же делать? Нужно уметь останавливаться и отдыхать, не доводить себя до перегрева. Нельзя всегда быть сверх радостным и счастливым, а кто, как вам кажется, всегда полон радости и сил, он либо врёт вам, либо себе.

Если люди вас не понимают, то с вами всё в порядке

У каждого своя картина мира в голове и это нормально, когда картины у разных людей не совпадают. Это совсем не означает, что вы делаете что-то не так, какую-то дичь или глупость. Если кто-то вам говорит «ты делаешь/говоришь какую-то хрень» то только потому, что это не укладывается в его сознании, вот и всё. У него нет этого в его представлении о жизни и это ничего не говорит про вас. Так же и вы, если вам что-то непонятно и кажется странным, то это по тем же причинам, у вас нет этой информации в вашем мышлении.

Мир состоит из кучи граней, как пирамида. Вот смотрите вы на неё сбоку и видите треугольник, но ведь если посмотреть с другой стороны, вы увидите ещё один треугольник, а потом и ещё один. Так и в жизни, на каждое явление есть свои взгляды и каждый видит свою сторону. Идеально, когда человек видит сразу несколько сторон. Но бывает и так, что человек воспринимает только одну реальность и пытается всеми силами об этом сообщить и доказать, что только его теория верна. Нет, это не так. Ведь сколько людей, столько и мнений.

Что делать с таким человеком? Да ничего, просто примите его реальность и отстаньте, не доказывайте ему ничего. Если будет надо он рассмотрит другие варианты, а если нет, то только время и силы потратите. Всегда помните, что у каждого человека своя картина мира и она может не совпадать с другими.

Итак, в жизни мы сталкиваемся со многими людьми, после общения с которыми, мы чувствуем себя виноватыми (без объективных причин), «выжатыми», несчастными, неудовлетворенными.

В таком случае, в первую очередь, стоит поговорить с человеком и обозначить границы: что для вас допустимо, что нет, что нежелательно (это касается и действий, и тем для разговора). Но, увы, стоит признать, что далеко не все люди готовы идти вам навстречу и/или меняться. Еще хуже, если вы состоите с таким человеком в отношениях (любовных или близкородственных).

Если рассматривать стадии развития личности по Эрику Эриксону (позже напишу об этом отдельный пост), то в возрасте от 3 до 6 лет (скорее 4-5 лет, но иногда этот период может быть немного шире, у каждого индивидуально) у ребенка возникает потребность не просто отвечать на действия окружающих, но и заниматься чем-то самостоятельно и отдельно от других. Также дети в этом возрасте задают очень много вопросов и вот от того, насколько родители будут давать ребенку понять, что эти вопросы важны и, насколько они будут позволять ребенку заниматься тем, чем он хочет, зависит то, будет ли этот ребенок инициативен в будущем и не разовьется ли у него чувство вины. Соответсвенно, если ребенка подавляли и чувство вины у него развилось, то он будет думать, что он виноват во всем (даже если это не касается его) и хотеть это исправить.

P.S. окружайте себя людьми, которые делают вас счастливее 🙂

Внутриличностные конфликты: как помириться с самим собой

Борьба с самим собой самое сложное занятие. Ведь силы соперников практически равны.

Внутриличностный конфликт – это наличие в человеке двух противоположных потребностей. Например, хочу поехать отдыхать и одновременно хочу остаться дома. Или хочу сменить работу, но и на этой тоже хочется остаться. Или хочу побыть в одиночестве и при этом хочу быть рядом с любимым человеком. Вариантов много, суть одна – есть два разных желания, каждое из них стремится к реализации, и человек начинает спорить сам с собой, что же именно ему делать. Этот внутренний спор – процесс болезненный, отнимает много душевных сил, истощяет и часто безрезультатный.

Как разворачивается внутренний конфликт?

В большинстве случаев, среди двух конфликтующих частей личности – одна оказывается сильнее. Например, если человек общается с начальником и старается ему понравится, и одновременно с этим присутствует злость на начальника и хочется ему досадить. Доминирующая часть (желание понравится) берет вверх, и человек ведет себя очень вежливо и хорошо. Доминирующая часть находится в сфере сознания человека, потому что он специально (сознательно) решил ее поддержать.

Но подавляемая часть никуда так просто не исчезает – она уходит в подсознание и оттуда творит свои коварные делишки. Есть миллион «случайных» способов досадить начальнику – опоздать на встречу из-за пробки, разлить на него кофе, перепутать документы. Идут в ход опечатки, оговорки и случайности.

Ситуацию отлично демонстрирует фрейдистсткий анекдот:

Встречаются два психоаналитика. Один из них говорит:

— Представляете, коллега, недавно у меня была такая интересная оговорка, прям по Фрейду. Хотел сказать жене «дорогая, подай, пожалуйста, сахар для моего кофе», а сказал «Ты мне, ссука, всю жизнь испоганила!»

Бывает и так, что обе конфликтующие части имеют равную силу – и тогда человек оказывается как будто «парализован», и вообще ничего не может сделать. Например, если юноша после школы хочет быть одновременно и капитаном дальнего плавания, и актером в театре, и оба желания одинаково сильны – тогда он просто не может выбрать что-то одно.

И последний вариант – это когда обе конфликтующие части не осознаются. Т.е. человек попросту не понимает, что у него внутренний конфликт. Тогда происходит всяческое избегание конфликтной зоны.

Например, взрослый сын на протяжении многих лет избегает общения со своей матерью. И сам толком не может объяснить, почему он избегает контакта. Но при более глубоком анализе выясняется, что у него есть потребность в материнской любви, и одновременно с этим – огромная злость и потребность в сепарации. И у него настолько много к ней чувств – что ему проще вообще эти чувства не осознавать, чем иметь с ними дело. И соответственно – избегать мать, общение с которой актуализирует его внутренний конфликт.

Как разрешить внутренний конфликт?

Основная сложность в работе с внутренним конфликтом – это субъективное ощущение непричастности к нему. Кажется, что этот конфликт как будто происходит сам по себе, без участия самого человека. Либо это участие ограничено – человек становится на одну сторону конфликта, абсолютно игнорируя вторую. Как будто эта вторая сторона – вовсе не он, а что-то чужеродное.

Поэтому при работе с внутреличностным конфликтом, важно принять ответственность за обе свои конфликтующие части. Даже само слово «конфликтующие части» подразумевает что это не сам человек, а какая-то непонятная (т.е. отщепленная) часть. Нужно понять, что Вы сами создаете свой конфликт, и, главное – весьма активно участвуете в каждом внутреннем споре. Это не моя часть хочет мороженного, а именно я этого хочу. Точно также, как именно я хочу перестать набрасываться на холодильник ночью. И именно я воюю сама с собой.

Возможно покажется, что присвоить обе стороны конфликта не так уж и сложно – но на практике все наоборот, это не так уж и просто. Часто, после осознания своего вклада в свой собственный конфликт, человек находит новые пути реализации своих потребностей.

Главный секрет внутреннего конфликта

Есть одна маленькая, но очень важная деталь, характеризующая внутриличностный конфликт. Выше я писал, что конфликт, это столкновение двух противоположных потребностей, но на самом деле – за обеими этим потребностями стоит одна и та же потребность более высшего порядка.

За желанием понравится и досадить начальнику – стоит потребность в том, чтоб он обратил на тебя внимание, за желанием остаться в одиночестве и быть рядом с любимым – потребность в поддержке, за желанием стать капитаном и актером – потребность в профессиональной идентификации. Осознание потребности, которая стоит за внутренним конфликтом позволяет принять себя, перестать зацикливаться не неадаптивных формах поведения и найти более приятные, мирные и конструктивные формы реализации себя.

И наоборот – если по каким-то причинам главная потребность не осознается, она разделяется на более «локальные» потребности, которые могут вступать в конфликт друг с другом.

Живите в мире с самим собой!

Зачем нужны эмоции

Порой говорят: «эмоции нужны, чтобы жизнь была ярче». Люди, чья жизнь оказалась слишком «яркой», мечтают, чтобы эмоций не было вовсе: «лучше быть роботом, который ничего не чувствует». На самом деле эмоции — это не бонус и не спецэффект. Как и любой психический процесс, они выполняют важную функцию и помогают нам адаптироваться к внешней среде.

Что такое эмоция? Говоря простым языком, это то, как мы оцениваем происходящее. Видим бешеную собаку — испытываем страх; обнаруживаем, что другой человек не оправдал наших ожиданий — чувствуем разочарование или обиду. Эмоции помогают сохранять связь с реальностью и адаптироваться к ней. Это сигнал психики, внутренний индикатор. Информация, которая помогает нам выжить.

Долго ли проживет человек, который ничего не боится? Насколько адекватно будет вести себя тот, кто не испытывает стыда? Как уберечься от отравления, если не чувствуешь отвращения? Эмоции — средство приспособления к среде. Эволюционно выработанный механизм, помогающий нам стать сильнее, эффективнее, жизнеспособнее. Так почему же мы с ними боремся?

Эмоции бывают тяжелыми и болезненными. Именно в такие минуты хочется их выключить, убавить яркость, приглушить громкость. Страдание от душевной боли порой ощущается так же остро, как страдание от физического недуга.

Но что такое боль? Это и есть сигнал о дезадаптации. Больно биться головой об стену, больно держать руку в огне, больно, когда нас режут ножом. Эмоциональная боль, как и физическая, сообщает о том, что мы делаем что-то не так, что мы в опасности, что наше «я» или наш организм находятся под угрозой. И подталкивает к тому, чтобы опасность устранить. Разумно ли бороться с этим сигналом?

Нет хороших и плохих эмоций. Страх, печаль, обида, гнев, зависть — не плохие эмоции! Это сигналы психики о том, что мы в чем-то не адаптированы. Где-то слабы. Вместо того, чтобы бороться с этим сигналом, нужно к нему прислушаться. Увидеть эмоции, признать их, изучить — и помочь выполнить свою функцию.

Всякая эмоция может быть функциональной и дисфункциональной. Функциональная эмоция угасает сама собой. Встретил в лесу медведя — испугался — обошел стороной — страх исчез. Если же мы «застреваем» в эмоции, прокручиваем ситуацию снова и снова, не можем простить обидчика, не можем унять тревогу, не в состоянии избавиться от чувства вины — значит, эмоция не выполнила функцию. Поэтому приходит опять и опять! Это мигающая лампочка, ревущая сирена, сообщающая о том, что топливо утекает из бензобака, а самолет камнем мчится к земле. Чем дольше мы игнорируем этот сигнал, тем громче он звучит. Чтобы мы его наконец услышали и отреагировали! Превратили дисфункциональную эмоцию в функциональную. Бесполезную — в полезную.

Основные функции эмоций. Первая — оценочная: эмоции помогают нам оценить и переоценить реальность. Скорректировать картину мира. Например, если я обижаюсь на друга за то, что он чего-то не сделал, обида угаснет, когда я перестану строить ошибочные ожидания относительно его поведения. Ведь это мой прогноз не оправдался, мои представления расходятся с фактами. Обида — сигнал о рассогласовании между ожидаемым и действительным. Функция обиды будет выполнена, когда мои представления о другом начнут соответствовать реальности.

Еще одна функция — регулятивная. Эмоция подталкивает нас к изменению собственного поведения. В случае страха — избежать опасности, гнева — устранить препятствие, обиды — самостоятельно достичь желаемого. Эмоция сообщает: у нас неприятности, сделай с этим что-нибудь. И если мы должным образом откликаемся на этот сигнал, эмоция угасает.

Третья функция — коммуникативная. Порой нужно сообщить другому, что мы чувствуем: мимикой, действиями, словами. Дать понять партнеру, что его поступки нас пугают; рассказать об обиде; показать смущение; признать вину. Эмоции помогают нам быть в контакте с другими и способствуют тому, чтобы собеседник изменил поведение.

Когда одна или несколько функций выполнены, интенсивность эмоции постепенно снижается. Обида сменяется легким разочарованием, стыд — сожалением, зависть — уважением. Без всякой борьбы, естественным образом. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

Это и есть то, что называют эмоциональным интеллектом или эмоциональной компетентностью: способность распознавать свои чувства, прислушиваться к ним и адекватно реагировать.

Подружитесь со своими эмоциями, чтобы стать сильнее и счастливее.

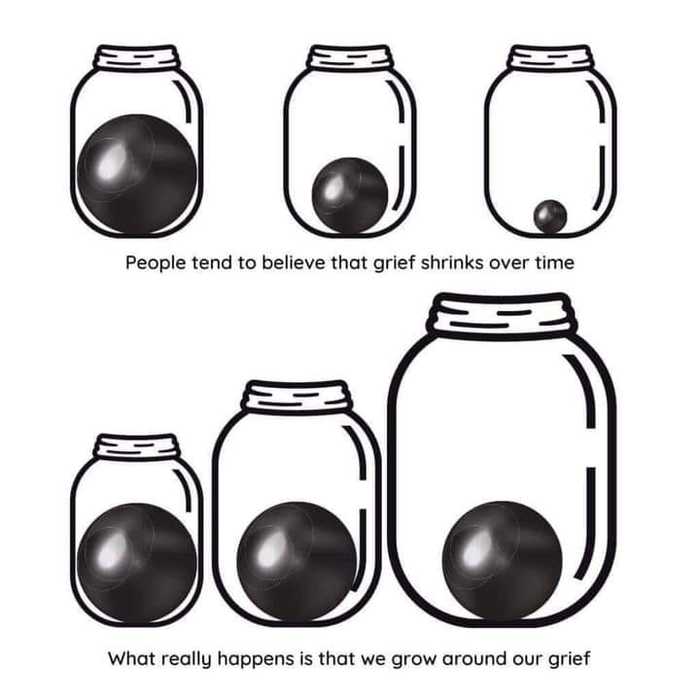

Понравилась метафора

Люди думают, что горе уменьшается со временем. В действительности это мы сами растём вокруг своего горя

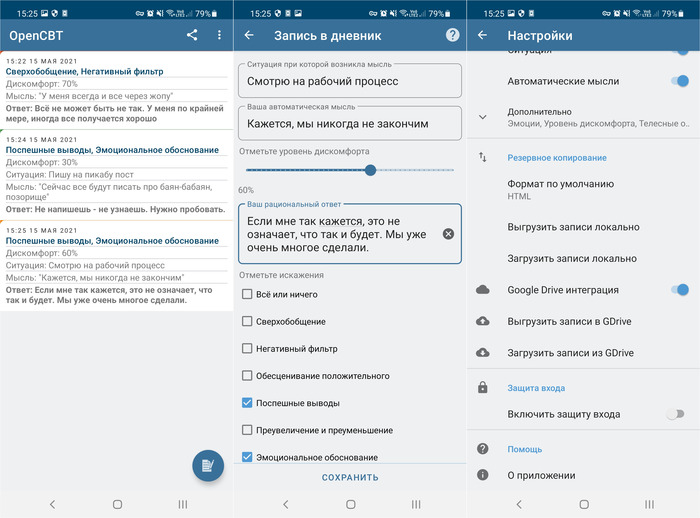

Как различать ситуацию, мысли о ней и чувства

Мы делаем максимально удобное, понятное и функциональное приложение, но несмотря на это, в справку тяжело уместить слишком большой объем информации и у некоторых пользователей, не занимавшихся терапией ранее, возникают вопросы о том, как избежать путаницы при заполнении основных граф дневника.

Дневник когнитивно-поведенческой терапии у разных авторов книг самопомощи немного

отличается, но некоторые вещи остаются постоянными. Как правило, в дневник требуется записать ситуацию (события, которые вызывают неприятные мысли и чувства), свои тревожащие или огорчающие мысли, свои чувства и эмоции.

Чувства и эмоции не являются прямым следствием произошедшего. Прежде чем мы испытаем эмоцию (или целую бурю), мы должны дать интерпретацию произошедшему. Мысли, при помощи которых мы это делаем, могут пролетать в голове не заметно, потому они обычно называются автоматическими.

Иногда бывает сложно отграничить одно от другого и возникает соблазн свое видение ситуации записать в графу «Ситуация» хотя туда следует записать объективно происходящие события. Или же мысли по ошибке записываются в «Эмоции».

Нужно представить, что происходящее фиксирует видеокамера. Она не может фиксировать эмоции и мысли, только лишь то что объективно происходит. Видеокамера не может зафиксировать интересуются ли Вами другие люди, думают ли они о Вас и хотят ли чего-то. Видеокамера может зафиксировать как человек зевает (ситуация/события), но не может записать, что ему с Вами слишком скучно. Последнее является только вашей мыслью (интерпретацией). Так же возможна путаница с чувствами и мыслями. Мысль «я чувствую, что ему со мной скучно» остается мыслью и должна быть записана в именно в графу с мыслями.

Буду очень благодарен за комментарии и указании на ошибки.

Кризис среднего возраста или что это?

Приветствую всех! Поскольку пикабу всемогущ, решил обратиться сюда за помощью и советами.

Очень хочется обрести гармонию с собой и внешним миром, помогите пожалуйста) спасибо, если дочитали

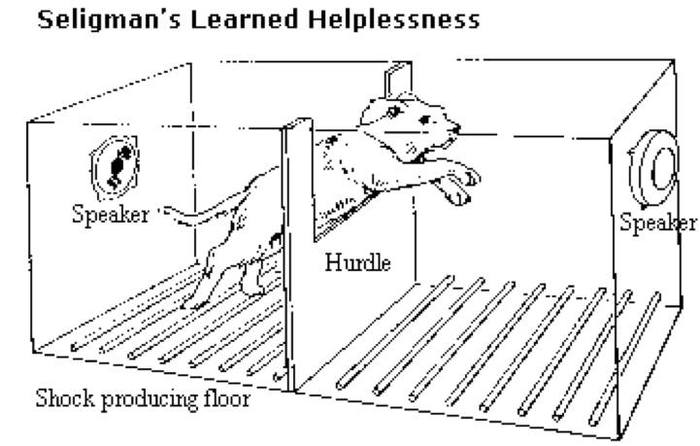

Мартин Селигман: Well-being и «выученный оптимизм»

На конференции WBECS (The World’s Leading Learning Platform

For Business & Executive Coaches) прошла дискуссия с Мартином Селигманом — знаменитым американским психологом, одним из основоположников позитивной психологии.

Мартин Селигман несколько десятилетий изучал, как люди справляются с трудностями, и установил, что больше всего восстановлению после травматических событий мешают так называемые три «П»:

— персонализация — убежденность в том, что виноваты мы сами;

— повсеместность — убежденность в том, что событие будет влиять на все области нашей жизни, и

— постоянство — убежденность в том, что последствия события будут ощущаться всегда.

Люди восстанавливаются быстрее, если понимают, что в произошедшем нет их вины, что оно не может повлиять на все аспекты их жизни и не будет преследовать их везде и всегда.

Осознание этого снижает вероятность возникновения депрессии и помогает пережить трудности.

Я читал про выученную беспомощность в книге Мартина Селигмана. И сейчас, во время пандемии Cowid-19 это является одним из вызовов — переучиваться и выползать из этой приобретённой беспомощности.

Из состояния, в котором люди перестают предпринимать попытки его улучшить, так как несколько раз столкнулись с неудачами.

Впервые тему выученной беспомощности начал изучать Мартин Селигман в 1967 году.

Мартин Селигман сказал, что одно из преимуществ 50-летней работы в науке — это возможность обнаружить то, что вы были неправы.

Мы были неправы — беспомощность, это состояние, свойственное млекопитающим по умолчанию.

Мы рождаемся и вырастаем с этой беспомощностью.

А то, чему мы можем научиться — это выученный оптимизм.

Мы можем научиться:

— Воспринимать неудачи, как что-то временное, а не постоянное («сейчас тяжёлое время, но потом станет лучше» вместо «я больше никогда не буду счастлив»)

Воспринимать неудачи, как единичный случай, а не личную характеристику («у меня не получилось в этот раз» вместо «я неудачник»)

— Осознавать то, что мы можем контролировать и на что можем влиять.

И для меня это хорошие новости. Если появляется ощущение беспомощности, значит стоит начать учиться оптимизму и это то, что мы можем контролировать.

Мартин много говорил о счастье, рассказывал об идее сознательного оптимизма, и о том, как это влияет на well-being.

Одним из основных отличий пессимистично настроенных людей от оптимистично настроенных является то, что первые считают, что проблемы носят постоянный характер, а вторые — что временный. Например, первые считают, «ситуацию не исправить”, а вторые — “ситуацию не исправить, если ничего не делать”

То есть, плохо не то, что плохо, а то, что это продолжается и носит устойчивый характер. Устойчивость может проявляться и в наделении людей различными качествами. Сравните, например, “мой начальник — козел” (пессимистично) и “мой начальник сегодня в плохом настроении” (более оптимистично) — в этом примере неприятности воспринимаются как временное явление.

Универсальность добавляет пессимизма, специфичность — оптимизма. Установка “я ни с чем не справляюсь” не оставляет выбора, тогда как “я не справляюсь с ЭТОЙ работой” предполагает наличие возможного решения. Как говорится, realistic argument vs catastrophic thought (трезвый взгляд против панических мыслей)

Я думаю, вы понимаете, что оптимистично настроенным в жизни в целом попроще. И на работе они достигают лучших результатов (тут, правда, есть одно исключение — юристы — именно пессимизм позволяет им эффективно работать, согласно Мартину), и со здоровьем, и в личном плане все как-то получше.

Мартин Селигман предлагает термин “выученный оптимизм” (learned optimism) как бы намекая, что этому можно научиться.

И действительно, мы способны влиять на свое мышление, а через него — на поведение и наоборот.

Свобода

Личная свобода — термин спорный и не всегда правильно трактуемый. Множество людей, обладая всеми физическими благами, достатком, социальным статусом, остаются несвободными. Несвобода — это внутренний конфликт. Несвобода есть депрессия. Несвобода есть боязнь одиночества, отчаянная нужда в любви и человеческом тепле. Зависимость любого рода.

Несвобода сковывает лишними страхами и парализует. Несвобода закрывает возможности счастливой жизни.

Понимание свободы лежит не в отрицании общества, государственных строев, семьи. Несвобода это не всегда про отсутствие судимости.

Свобода — понимание себя как самостоятельной единицы, с собственным хребтом из моральных ценностей.

Свобода — не слепой запрет самому себе чего-либо только потому что общество считает это плохим, а потому что ты выбрал альтернативный путь добровольно, чётко осознавая последствия. Свобода — возведение собственных границ не с целью аскезы, а с целью банального наведения порядка в голове. Свобода есть душевное равновесие. Свобода это выбор.

Многие до ужаса боятся одиночества. Пребывание в изоляции наедине с самим собой их пожирает. Я же считаю, что одиночество — самый потрясающий духовный опыт, который только может испытать человек.

В одиночестве проще всего наблюдать за собой истинным без наслоений привычек и приспособлений взаимодействия с другими людьми. И порой данное наблюдение поражает: можно вдруг осознать, что с «тем, кто по ту сторону зеркала» ты и не знаком вовсе. И это, наверное, самый главный бич современности: мы не знаем о себе ничего, но уже стремимся строить отношения, покорять космические просторы и провозглашаем себя венцом творения Божественного.

Не, серьёзно.

Представьте, что встречаются две такие бесформенные гидры и начинают как-то там взаимодействовать. А что получается в итоге? Уравнение из двух неизвестных с двумя неизвестными. Хрень о двух головах и непонятным числом конечностей, с большей долей запрограммированная на взаиморазрушающий союз, нежели на созидание.

Боязнь одиночества берёт свое начало из области иррациональных страхов. Перефразируем это немного иначе:

«я боюсь одиночества = я боюсь свободы в самом буквальном ее проявлении.

Я боюсь свободы, потому что я боюсь заглядывать внутрь себя.

Я боюсь свободы, потому что я боюсь самостоятельных решений.

Я боюсь свободы, потому что я боюсь быть счастливым.

Я не боюсь страдать. Страдать привычно. Когда я страдаю, находятся те, ко меня жалеет. А я питаюсь жалостью и подменяю жалостью любовь и человеческое тепло. Я кормлю своё эго, потому что я не работаю над тем, чтобы измениться.

Из этого следует вывод: пока я несвободен, я — эгоист. Потому что я не способен отдать, мне просто нечего отдавать. Все эмоции, вложенные в меня извне, улетучиваются в воронку. А если я отдаю, я выматываюсь.

В отношениях я боюсь потерять другого человека больше, чем себя и соглашаюсь на меньшее, потому что большего я вроде как недостоин. Буду страдать, терпеть и театрально заламывать руки, ожидая одобрения и поддержки со стороны. Мне и в голову не приходит мысль о том, сколько в итоге я трачу на этот мазохизм своих сил и насколько это меня уничтожает. Постепенно я становлюсь не личностью, а человеческим черновиком.»

Такой человек отчаянно боится одиночества, потому что не понимает, что первый, от которого ему можно и нужно требовать любовь — он сам.

Когда человек боится быть свободным наедине с собой, он закрывает для себя возможность достойных отношений. Можно бояться и дальше, продолжая существование в рамках черно-белого мышления: я плохой и одинокий, а значит, ничего у меня не получится. А можно начать жить и мыслить инвариантами: да, сейчас мне кажется, что всё потеряно, но это значит, что мне определённо есть, куда приложить усилия и над чем работать. Чёрно-белое мышление оставим для жертв. Вне чёрно-белого мышления появляется выбор не между напряжением и чувством вины: открываются перспективы ощущения счастья в разных сферах жизни. В семье, на работе, в отношениях и хобби, к примеру. А отклонение от сценария жертвы открывает возможность для здоровых отношений.

Здоровые отношения свободны по определению. В них нет места манипуляциям. Нет места зависимости. Абьюзу. Эгоизму. Нет всех этих мхатовских спектаклей с длинными драматическими монологами в пустоту бессонной ночи. Есть обоюдными усилиями созданный уют. Без истерик, скандалов и вынесенных мозгов. Есть стабильность.

Гармоничные отношения есть союз двух свободных людей, которые достаточно умны, чтобы не душить друг друга поводками, предоставляя другому свободу и этим рождая желание совместного парения.

Свободный человек, вступая в отношения всегда подумает наперед — а будет ли мне так же комфортно с партнером, как и наедине с собой?

Свободный человек не станет цепляться за то, что его травмирует, потому что понимает, что лучше встать и уйти, нежели прогнуться под абьюз ценой своего достоинства.

Потому что именно внутренняя свобода человека формирует его достоинство. и благородство, куда же без него.

Успешный человек. Кто это и где здесь ловушка?

Успех можно рассматривать в социальном и психологическом плане. И это очень разные понятия.

В социальном плане успешным обычно считается человек, имеющий высокий уровень дохода, социальный статус и влияние, имущество (чем больше, тем лучше), полную благополучную семью, внешнюю привлекательность.

Однако психологическая практика показывает, что люди, стремящиеся исключительно к социальной успешности, особенно остро переживают жизненные кризисы, не умеют справляться с угрозами собственной самооценке, эмоционально закрыты и панически боятся близости с другими людьми. Они могут проживать свою жизнь в постоянной тревоге, что у кого-то получается лучше, страхе не выдержать конкуренции, ощущении внутренней пустоты, собственной несвободы и бессмысленности жизни. И вот она обратная сторона исключительно социального успеха.

Чаще всего подобные мысли и чувства вытесняются из сознания, как нежелательные и пугающие. Но всё это накладывает весомый отпечаток на качество жизни и отношений, и человек снова и снова вынужден успокаивать себя, подкармливая внешними проявлениями своей состоятельности. И проще всего это сделать с помощью материальных атрибутов.

Здесь включается механизм «иметь всё и сразу». Человек начинает покупать дорогую одежду и аксессуары, машины, обедает в лучших ресторанах, демонстрирует всевозможные бренды и тренды, но.

1. Это быстро перестает приносить радость.

2. Вытесненные чувства всегда возвращаются, но в другой форме.

Пример из практики: молодой человек мечтает о высокой зарплате, которая удовлетворяла бы все его многочисленные материальные запросы. Не имея такой, он меняет имидж и тратит деньги на более дорогую одежду, которая могла бы показать окружающим, что он богаче, чем есть на самом деле, и тем самым создать образ успешного человека. Однако его потребности всё равно остаются неудовлетворенными (высокого дохода так и нет, а расходы повысились), поэтому через какое-то время он перестает следить за своей одеждой и носит её грязной и мятой.

В нашем примере мы видим, что человек пытается подменить удовлетворенность своей жизнью положительными оценками окружающих людей. Смотрит на самого себя глазами других. Но неопрятный вид выдает его. Стоимость одежды не может снизить внутреннюю тревогу. Человек оторван от своего Я и процесса своей жизни, пытается определить себя только тем, что говорят и думают о нем другие. Свою реализацию он видит не в проживании жизни, обращенной к самому себе, основанной на понимании своих истинных желаний, а исключительно во внешних реакциях на себя.

В психологическом плане успешность можно определить как удовлетворенность: жизнью, деятельностью, отношениями, реализацией и самим собой.

Знаменитый психолог Джеймс Бьюдженталь писал, что привязанность к объективным вещам делает нас чрезвычайно уязвимыми для внешних обстоятельств и случайностей. Человек является живым только в процессе своего бытия, которое невозможно найти в том, что человек делает, чего добивается, какие титулы имеет и как оценивают его окружающие. Идентичность, основанная на том, что я сделал, как меня воспринимают, что другие думают обо мне, приводит к застою и повторяемости в жизни. «Если я хочу подлинной жизни, я должен осознавать процесс своего существования, тот факт, что мой центр — это мое переживание, и если я не принимаю свою жизнь всерьез, она ускользает от меня. Мое внутреннее чувство — ключ к осознанию бытия».

«Подводная лодка»

Давным-давно, еще в прошлом веке, я посещал семинар психологической практики, который вел психолог с простой русской фамилией вроде Хорьков. Семинар существует до сих пор, желающие могут легко нагуглить его название и настоящую фамилию руководителя, но здесь я оставлю его под псевдонимом, не в именах дело.

Занимались мы там тем же, что и на нынешних психологических тренингах и тренингах личностного роста, только всё было еще теплое и ламповое. Групповые упражнения на самопознание, раскованность и повышение самооценки, разыгрывали какие-то сценки и диалоги, много спорили, в общем развлекались. Были и упражнения на телесную раскованность, например всем известное «падение на доверие» или объятия со всеми по кругу (привет ковид-эпидемиологам). На одном занятии даже требовалось снять с себя максимальное количество предметов одежды. Почти все парни разделись догола, большинство девушек остались в белье, две или три решились на топлесс, и только одна, довольно полная и некрасивая, сняла всё, чем заслужила общий восторг и уважение. Парни, пропустившие это занятие, потом долго кусали локти.

Большинству хорьковцев было от 17 до 25, а мне заметно за 30, я попал туда только потому, что после гибели жены, с которой когда-то познакомился на подобных занятиях, попытался вторично войти в ту же реку и использовать семинар в качестве клуба знакомств. План не удался, вторую жену я нашел позже в другом месте, но о потраченных деньгах и времени нисколько не жалею, было весело и интересно.

Довольно бысто до меня дошло, что Хорьков не просто так развлекает молодежь и зарабатывает себе на хлеб с маслом. Он всячески развенчивал традиционную нравственность и воспитывал нового человека, не ограниченного моралью и направленного только на достижение цели. Я не религиозен и вообще не христианин, традиционная нравственность мне ни во что не уперлась, а многим посетителям семинара действительно не мешало раскрепоститься и посмотреть на себя и мир под другим углом. Но все же Хорьков перегибал палку, я часто с ним спорил и даже написал целый манифест, он включен в одну из книг Хорькова отдельной главой под названием «Анти-Хорьков».

Переходим к упражнению «подводная лодка», оно было ключевым и повторялось в каждом хорьковском курсе. Не знаю, сам он его придумал или позаимствовал у кого-то. Вводная такая: группа находится в тонущей подводной лодке. Есть спасательный шлюз, но выпустить он может строго по одному человеку раз в минуту, за эту минуту лодка опустится глубже, у каждого следующего вероятность благополучно выплыть существенно меньше, чем у предыдущего. То есть шанс выжить зависит только от последовательности выхода и больше ни от чего, первые наверняка спасутся, последние наверняка погибнут, в середине как получится. Задача группы: определить эту последовательность.

Как только Хорьков объявил условия, несколько парней, которые, видимо, уже знали, в чем тут фишка, кинулись к двери, игравшей роль люка, и устроили потасовку около нее, пока один, Костя, не оказался первым. Хорьков велел всем сесть и решать проблему словесно.

– Первыми выпустим женщин, – тут же предложил кто-то.

– А почему, собственно?

– Они слабые.

– Не все. Вон Лена явно сильнее половины пацанов – и что, пусть умирает? Давайте бросим жребий.

– Нет, жребий – это уход от ответсвенности.

– Я беременная. Спасая меня, вы спасете сразу двух человек по цене одного.

– И что? А я, может, завтра забеременею. Двойней.

– А если вы спасете меня, от меня в первый же год забеременеют десять женщин, обещаю.

– И девять сделают аборт. А я единственный тут настроен на многодетную семью. Мои потомки компенсируют человечеству потерю всех, кто погибнет в этой лодке.

– И будут плодить нищету. Я бизнесмен, у меня, может, будет один ребенок, зато он будет расти в счастье и достатке.

– Будет, пока ты не сдохнешь от алкоголизма. А я со здоровым образом жизни до ста лет доживу. Если считать в человеко-годах, то выгоднее спасать меня.

– А я, может быть, изобрету лекарство от рака, вот это правда будет плюс в человеко-годах. Первыми надо спасать умных.

– Что, викторину устроим?

Дальше по плану Хорькова предполагалось голосование с выдачей меток «на жизнь» и «на смерть». Каждому предлагалось сформулировать, чем его жизнь ценнее других, и попытаться убедить в этом остальных. В итоге получалось, что выживают сильнейшие и самые напористые, вроде Кости сотоварищи, первыми кинувшихся к двери. Но прежде чем перейти к этой части занятия, Хорьков спросил, не хочет ли кто-то определить очередность по справедливости, чтобы все с этим согласились. И я понял, чтo, кажется, знаю решение этой задачи.

Я выстроил всех в ряд в случайном порядке и обратился к ближайшему у двери:

– Слава, тебе повезло, ты спасешься. Но посмотри назад, сколько замечательных людей погибнет, потому что им повезло меньше. Ты можешь спасти одного из них, поменявшись с ним местами. Хочешь?

Мне повезло, что добродушный застенчивый Слава оказался первым. Все замечали, что он тайно влюблен в Марину, стоявшую одной из последних в ряду. Слава не подвел и уступил Марине свое место. Марина тут же пожелала переуступить его Егору, но я не позволил: проехали, решаешь не ты, а Слава.

Вторым был Антон, вечный спорщик, в любой разговор вставлявший своё особое мнение. Он заявил, что достойнее всех и никому право жить не уступит. Я оставил его в покое. Третьей стояла толстушка Ира, та, что разделась на занятии со стриптизом. Тут я ожидал легкой победы, зная, что она неравнодушна к красавцу Саше. Ира действительно произнесла: «Саша», но когда Санек двинулся с места, остановила его:

– Не ты. Саша-девочка.

Про девочку Сашу мы постоянно забывали. Самая младшая из нас, очень закомплексованная, она всегда сидела в уголке, отмалчивалась, а на «стриптизе» не сняла даже кофты. Дойди дело до голосования по Хорькову, она бы наверняка «погибла». Даже я удивился:

– Ира, почему она?

– Она еще жизни не видела, – ответила Ира. – Пусть увидит.

Я не стал спрашивать четвертого и остальных, а обратился ко всем сразу:

– Вы поняли, что я делаю? Мне жалко вас всех. Вы все прекрасные талантливые люди, а если не очень прекрасные, то всё равно – люди, и одинаково достойны жить. Я не могу выбрать, кому из вас умереть, у меня нет такого критерия. По большому счету мне всё равно, кто из вас спасется. Но не всё равно – почему. Костя выжил, потому что растолкал всех локтями и первым оказался у люка. Он и дальше будет жить в убеждении, что главное в жизни – всех растолкать, и детей своих этому научит. Антон выжил, потому что ему повезло и он оказался ближе к двери. Теперь он будет знать, что главное в жизни – везение, оказаться ближе к кормушке и ее не уступить. А Марина и Саша будут жить дальше с благодарностью к тем, кто их спас, расскажут о Славе и Ире своим детям, и если понадобится, они или их потомки тоже пожертвуют собой для кого-то, кто им дорог. Кто-то умный сказал: «Что бы ты ни делал, количество добра в мире должно увеличиваться», и этот критерий работает.