Нейроинтерфейс что это такое

Нейроинтерфейс: технология для «чтения мозга», лечения людей и манипулирования

Материал научно-популярного проекта FUTURIST.RU

Автор: Ольга Аверкиева

Уже несколько десятилетий ученые со всего мира пытаются соединить человеческий мозг с компьютером. Вслед за ними идею создания нейроинтерфейса подхватили крупные бизнес-корпорации и стартапы. О намерении разработать систему, которая поможет управлять объектами силой мысли, уже заявили Facebook и Илон Маск. Одни возлагают на нейроинтерфейсы надежды — технологии позволят людям с ограниченными возможностями восстановить утраченные функции, улучшить реабилитацию человека, перенесшего инсульт или черепно-мозговую травму. Другие скептически настроены к подобным разработкам, полагая, что их использование чревато юридическими и этическими проблемами.

Что такое нейроинтерфейс и зачем он нужен?

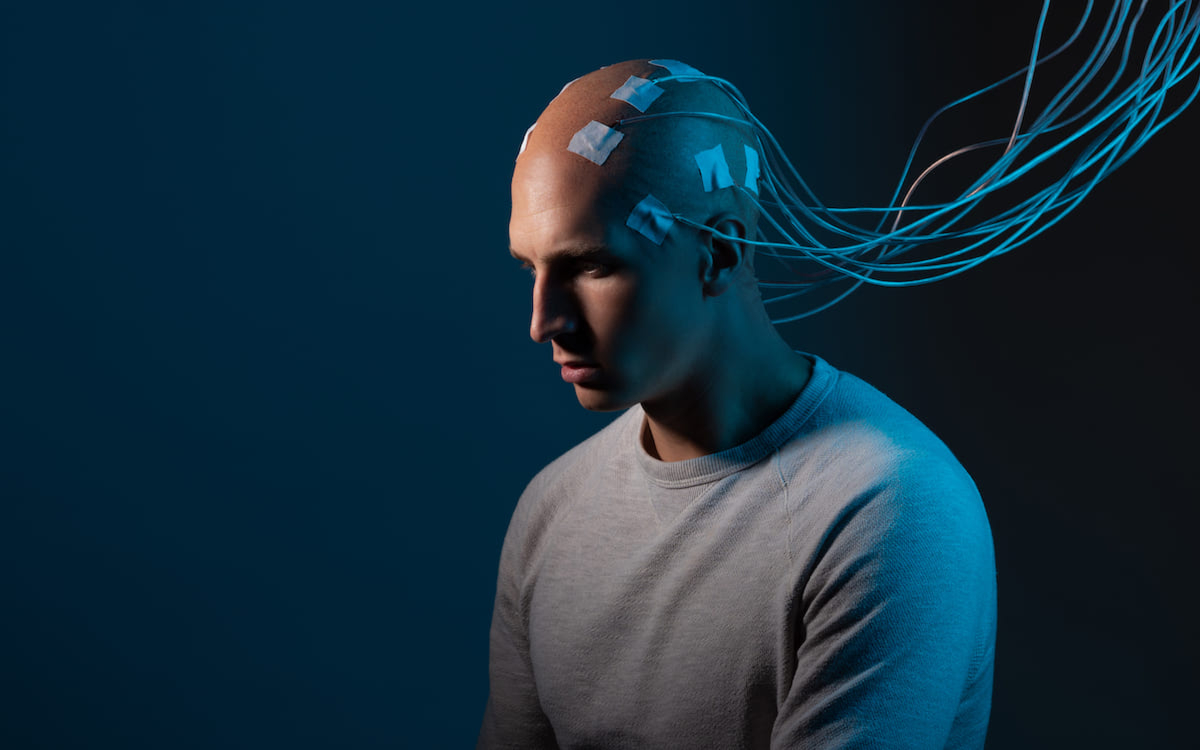

Нейроинтерфейс, он же — «мозг-компьютер», — система для обмена информации между мозгом человека и электронным устройством. И это технология, которая позволяет человеку взаимодействовать с внешним миром на основе регистрации электрической активности мозга — электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Желание человека совершить какое-то действие отображается в изменениях ЭЭГ, что в свою очередь расшифровывает компьютер. Нейроинтерфейсы бывают однонаправленные и двунаправленные. Первые либо принимают сигналы от мозга, либо посылают их ему. Вторые могут посылать и принимать сигналы одновременно.

Ключевая особенность нейроинтерфейса состоит в том, что он позволяет подключиться к мозгу напрямую. Что это может дать на практике? Нейроинтерфейсы, например, способны облегчить или кардинально изменить жизнь парализованных людей. Кто-то не может, писать, двигаться или разговаривать. Но при этом мозг находится в прекрасном рабочем состоянии. Так вот нейроинтерфейс позволит совершать этим людям определенные действия, считав лишь их намерения с помощью электродов, подключенных к мозгу.

Можно сказать,что история нейроинтерфейса началась в 1875 году, когда английский доктор Ричард Катон обнаружил, что может зарегистрировать электрическое поле, пусть и слабое, на поверхности мозга кроликов и обезьян. Затем было множество открытий и исследований. А первый нейроинтерфейс, если его можно было так назвать, появился в 1950-е годы. Именно тогда профессор физиологии Йельского университета Хосе Мануэль Родригес Дельгадо изобрел устройство «Стимосивер», которое можно было вживлять в мозг и которое управлялось с помощью радиосигналов. В 1963 году Дельгадо провел ставший знаменитым эксперимент — вживил стимосиверы в мозг быков и управлял ими через портативный передатчик.

Уже в 1972 году в продажу поступил кохлеарный имплант, который преобразует звук в электрический сигнал, передает его мозгу и фактически позволяет глухим людям слышать. В 1973 году впервые был употреблен термин «brain-computer interface» — нейроинтерфейс. В 1998 году ученый Филипп Кеннеди имплантировал первый нейроинтерфейс в пациента — музыканта Джонни Рэя. Он потерял способность двигаться в результате инсульта. Но благодаря имплантации научился двигать курсором, лишь представляя движение рук.

Нейроинтерфейсы, которые «лечат» людей

В начале 2000-х начался новый этап становления нейрофизиологии. И нейроинтерфейсы прочно нашли свое применение в медицине. В 2004 году американец Мэтью Нейгл, который за несколько лет до этого оказался парализованным, стал первым человеком, в мозг которого вживили имплант BrainGate. Сначала с помощью этого устройства, лишь представляя, что он двигает руками, Нейгл научился перемещать курсор по экрану компьютера, затем — включать телевизор, переключать каналы, брать предметы роботизированной рукой, играть в компьютерные игры. Но в 2007 году Нейгл умер от инфекции. Вместе с тем исследовательское объединение BrainGate продолжило свои испытания, и делает это с успехом и сейчас. Например, в 2012 году участница эксперимента, организованного проектом BrainGate2, смогла самостоятельно выпить кофе. Это стало настоящим прорывом. Женщина в течение последних 15 лет была полностью парализована. И благодаря новой разработке BrainGate2 она впервые за это время смогла мысленно управлять искусственной рукой, взять ею предмет, поднести к себе и поставить обратно. В 2017 году ученые BrainGate разработали нейроинтерфейс, способный легко адаптироваться к быстрому и точному управлению протезом.

И если какое-то время назад некоторые задачи в области развития нейроинтерфейсов казались невыполнимыми, сейчас это вполне реально. Сначала компьютер мог расшифровывать только самые простые намерения человека. К примеру, ему не удавалось считывать, хочет человек пошевелить правой рукой или левой. Но в 2016 году сотрудники Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе разработали нейроинтерфейс, который позволяет управлять отдельными пальцами протеза руки. Ученые установили на отвечающем за движение рук участке мозга пластину из 128 электродов. Электрические сигналы, полученные при движении каждого пальца, записали и на их основе запрограммировали протез так, чтобы пальцы руки, подключенной к электродам в мозге, двигались по отдельности. Причем, сначала точность управления пальцами достигала 76%, а после доработки — 96,5%.

Ученые по всему миру занимаются совершенствованием нейроинтерфейсов. Появляется все больше проектов, разработок, научных исследований в этой сфере и исследовательских групп, которые этим занимаются. В числе последних — немецкий «The Berlin Brain-Computer Interface», лаборатория нейроинтерфейса в Итальянском институте технологий, лаборатория BCI японского Университета Цукубы, голландский Институт исследования мозга, познания и поведения им. Франциска Дондерса и десятки других.

На исследования человеческого мозга с помощью нейротехнологий выделяются миллиарды долларов. В 2013 году в Швейцарии запустили международный проект The Human Brain Project, рассчитанный на 10 лет и ставящий перед собой задачу создания первой в мире модели человеческого мозга с помощью компьютеров. Проект объединил около 500 ученых из более сотни университетов и исследовательских центров со всего мира.

В 2013 году в США стартовал проект Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, бюджет которого оценили в 4,5 миллиарда долларов. Цель проекта — составить полную карту процессов, которые происходят в человеческом мозге.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) в рамках программы Neural Engineering System Design (NESD) только в 2017 году заключило шесть контрактов на 65 миллионов долларов на разработку нейроинтерфейсов. Финансирование получили Paradomics, Университет Брауна, Колумбийский университет, Фонд зрения и слуха, Лаборатория Джона Б. Пирса, Калифорнийский университет (Беркли). Все эти организации будут заниматься исследованиями в течение четырех лет. И каждая из них занимается своим проектом. Так, команда, Калифорнийского университета из Беркли работает над созданием микроскопа, который сможет изучить активность миллиона нейронов внутри мозга. Стартап Paradromics (единственная частная компания, которая получила грант) разрабатывает устройство Neural Input-Output Bus, которое поможет восстановить речевые функции. Эта разработка позволит регистрировать активность участков мозга, отвечающих за обработку звуков. Благодаря NIOB человек будет представлять, что хочет сказать, а устройство сможет воспроизводить речь. А, к примеру, специалисты из Лаборатории Джона Б. Пирса бросят усилия на создание оптических протезов.

За последние пять лет в области развития нейроинтерфейсов произошли серьезные достижения. Вот некоторые из них. Международная группа ученых создала систему на основе функциональной спектроскопии в ближней инфракрасной области, которая позволяет людям с синдромом «запертого человека» отвечать «да» или «нет» на заданный вопрос. Калифорнийские ученые создали протез, который способен улучшить память человека примерно на 30% после того, как его подключат к мозгу. Исследователи из Университета Цинхуа и Калифорнийского университета ускорили работунеинвазивного нейроинтерфейса до одного символа в секунду. Специалисты из Калифорнийского университета с помощью нейроинтерфейса, нейромускульной стимуляции и подвеса научили ходить человека, парализованного ниже пояса. Бразильские исследователи вместе с коллегами из США, Швейцарии и Германии смогли частично восстановить спинной мозг у пациентов с помощью нейроинтерфейса, виртуальной реальности и экзоскелета.

Как малый и большой бизнес увлеклись нейроинтерфейсом

Бизнес заинтересовался нейроинтерфейсами относительно недавно, расширив при этом область их применения. В 2003 году шведская компания Interactive Productline выпустила игру Mindball, в которой игроки управляли мячом с помощью мысленных команд. Один комплект игры стоил тогда порядка 19 тысяч долларов.

Примерно в то же время была создана австралийская компания Emotiv, которая разрабатывает электронику нейроинтерфейсов на основе ЭЭГ. В 2017 году американские ученые в своем исследовании использовали один из продуктов компании — шлем EPOC+ (его цена 799 долларов), распознающий волны электрической активности мозга и определяющий эмоциональное состояние человека. Исследователи продемонстрировали возможность устройства частично угадывать пароль, необходимый для входа в банковский аккаунт.

Еще один представитель на рынке развлекательных интерфейсов — компания из Калифорнии NeuroSky, которой мир обязан за относительно недорогую гарнитуру MindWave, позволяющую с помощью компьютера или другого гаджета наблюдать за ритмами мозга, или влиять на действия героев видеофильмов.

Канадский стартап InteraXon, основанный в 2007 году, выпустил в 2014 году устройство для медитации Muse. Многие называют его повязкой, сенсоры которой при надевании на голову отслеживают состояние мозга. По сути устройство улучшает качество медитации и способствует лучшему расслаблению и снятию напряженности. А британская компания NeuroPlusразработало устройство, которое помогает людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности улучшить свою способность концентрироваться.

Еще один любопытный стартап — основанная в 2016 году компания OpenWater. Ее специалисты разрабатывают нейроинтерфейс для телепатии. По задумке компании, это должно быть устройство, схожее с МРТ, — оно даст людям возможность видеть, что происходит внутри мозга и организма в любое время. Причем, предполагается, что это будет компактный девайс, который станет массовым в течение 8 лет.

Более того, нейроинтерфейсами заинтересовались не только специализированные компании и стартапы, но и бизнес-гиганты. Например, в начале этого года стало известно, что Nissan разрабатывает нейроинтерфейс, который позволит автомобилю лучше реагировать на изменение обстановки, как бы предугадывая реакцию водителя, прежде чем он повернет или нажмет на тормоз.

Идея соединить человеческий мозг с компьютером покорила и одного из самых известных миллиардеров мира. Год назад Илон Маск сообщил, что тоже займется развитием нейроинтерфейсов. Специально для этого он создал компанию Neuralink, которая будет разрабатывать технологию «нейронного кружева» — крохотных чипов, которые будут имплантировать в мозг. Они улучшат когнитивные способности человека и помогут людям, которые пережили травмы головного мозга. В ближайшие 4 года компания уже планирует выпустить чипы для людей, кто перенес инсульт, обладает врожденными или онкологическими заболеваниями, страдает параличом. Маск, считает, что через 8-10 лет технология станет доступной людям без патологий. Предполагается, что нейроинтерфейс не только улучшит работу мозга, но и позволит людям общаться телепатически. По словам Маска, сейчас человеческий мозг сжимает информацию, и данные передаются на низкой скорости. А благодаря нейроинтерфейсу можно будет передавать собеседнику несжатую информацию напрямую.

Конечно же инициатива Маска встретила не только восторг его фанатов, но и критику. Юрист из Университета Кембриджа Кристофер Маркоу рассказал о проблемах, с которыми придется столкнуться разработчикам. По его словам, для того, чтобы внедрять в здорового человека электроды, нет пока ни юридической, ни этической базы. Кроме этого, нейроинтерфейс может сделать мозг человека объектом, в который захотят проникнуть правительства, рекламодатели, страховые агенты и т.д. Также Маркоу назвал проблему безопасности, а точнее возможность взлома, которая возникнет, как только мы подключим мозг к компьютеру.

Примерно в это же время о планах заняться разработкой нейроинтерфейса заявили и представители Facebook. Как рассказала руководитель исследовательского подразделения компании Регина Дуган, речь идет о технологии, благодаря которой пользователи смогут набирать текст без клавиатуры. Разработка окажется полезной для парализованных людей. По словам Дуган, система будет расшифровывать слова, которые человек решил произнести, отправив в речевой центр мозга.

«Мозг-компьютер» российского производства

В России есть несколько лабораторий, которые плотно занимаются изучением нейроинтерфейсов. Одна из них — лаборатория нейрофизиологии и нейроинтерфейсов МГУ им. М.В Ломоносова. На достижениях ее сотрудников основана технология «Нейрочат», позволяющая людям с ограниченными возможностями нормально общаться друг с другом и вообще с миром. Как утверждают создатели, «гарнитура регистрирует нейрофизиологические показатели пациента и преображает его мысленные усилия в определенные команды для клавиатуры компьютера или других исполнительных устройств. С помощью трансляции мысленного выбора того или иного символа в реальный набор этих символов на экране, человек буква-за-буквой может набрать текст без усилий голоса и движений». В феврале этого года «Нейрочат» впервые использовали в трансконтинентальном сеансе связи между пациентами с тяжелыми нарушениями речи и движений. Причем каждый из них «говорил» на своем языке, а нейроинтерфейс переводил сообщения собеседнику на родной для него язык.

В марте ученые Саратовского государственного университета получили грант в 500 тысяч рублей на разработку нейроинтерфейса для улучшения качества сна и контроля пробуждения. Предполагается, что это будет аппарат с датчиками, которые будут крепиться к голове человека и во время сна — считывать сигналы мозга. На реализацию проекта потребуется два года.

Кроме этого, в России, как и за рубежом, есть стартапы, которые поставили перед собой задачу связать мозг с компьютером. Хотя в России, по сравнению с Европой или США, интерес бизнеса к нейроинтерфейсам пока не так высок. Например, есть компания Innovative Brain Solutions (iBrain), которая создала неинвазивный нейроинтерфейс для постинсультной реабилитации. По словам генерального директора компании Константина Сонькина, в ближайшие два года они займутся разработкой системы прямого управления роботизированной кистью руки и игровых сред, где управление строится на основе сигналов мозга. Или же компания Neurobotics — ее специалисты создали нейроинтерфейс, который позволяет управлять квадрокоптером с помощью мозговых импульсов.

Согласно анализу Grand View Research, объем глобального рынка компьютерных интерфейсов к 2022 году достигнет 1,72 млрд долларов. Сейчас основная область применения нейроинтерфейсов — это медицина. Но наряду с этим, к технологии «мозг-компьютер» начинает проявлять интерес бизнес, отдавая предпочтение различным игрушкам, которыми можно управлять с помощью «силы мысли». Нейроинтерфейсы также могут найти, да и уже находят, применение в управлении роботами.

По мнению экспертов, до того, как нейроинтерфейсы станут частью нашей повседневной жизни, могут пройти десятилетия. Но уже сейчас понятно, что развитие технологий идет по пути к миру, в котором можно будет расшифровать психические процессы людей, манипулировать процессами, связанными с эмоциями или намерениями, общаться с людьми без слов.

Внедрение нейроинтерфейсов, безусловно, вызывает опасения. С одной стороны, нейроинтерфейсы могут усовершенствовать лечение черепно-мозговых травм, паралича, эпилепсии или шизофрении. С другой стороны, такие технологии могут усугубить социальное неравенство и дать корпорациям, хакерам, правительствам новые способы эксплуатации и манипулирования людьми. И в целом это может изменить особенности человека, его психику, деятельность как индивида, понимание людей как физиологических существ.

Что читать и смотреть, чтобы больше знать про нейроинтерфейсы:

Перепрошить мозг: что такое нейроинтерфейсы и на что они способны

Что такое нейроинтерфейс

Нейроинтерфейс (или интерфейс «мозг — компьютер») — это устройство и технология для обмена информацией между мозгом и внешним устройством: компьютером, смартфоном, экзоскелетом или протезом, бытовыми приборами, инвалидной коляской или искусственными органами чувств. Самый распространенный пример — прибор для электроэнцефалограммы (ЭЭГ), который используют в медицине с 1970-х годов.

История создания нейроинтерфейсов

Первым прототипом нейроинтерфейса считается электродное устройство Stimoceiver, изобретенное в 1950-х годах. Его испытали на мозге быка, заставив животное изменить направление движения.

В 1972-м ученые выпустили первый нейропротез для глухих — кохлеарный имплант, которым, по данным за 2019 год, пользуются более 700 тыс. человек в мире.

В 1998 году американский невролог Филипп Кеннеди впервые вживил нейроинтерфейс в мозг Джонни Рея, художника и музыканта, который был полностью парализован из-за травмы ствола головного мозга. Он управлял курсором на мониторе, представляя движения рук.

В 2000 году группа во главе с бразильским ученым Мигелем Николелесом создала нейроинтерфейс, который позволял обезьяне управлять джойстиком при помощи мысли. В 2021-м этот опыт повторили в Neuralink, но уже с инвазивным нейроинтерфейсом. В 2004-м появился электронный нейрочип от Cyberkinetics Inc., который вживили парализованному американцу Мэтью Бейглу, чтобы он мог управлять роборукой с помощью мозга.

В последние годы главные прорывы происходят в области нейропротезирования. В 2015 году калифорнийские исследователи разработали нейроинтерфейс, который позволяет ходить людям, парализованным по пояс. В 2016-м ученые из Германии, Швейцарии и США с помощью нейроинтерфейса смогли частично восстановить поврежденный спинной мозг пациента. В том же году британец Нил Харбиссон, от рождения не различающий цвета, разработал специальную камеру, которая преобразовывает цвет в звуки и посылает их во внутреннее ухо. А в 2021-м группа исследователей из Калифорнии создала нейропротез, который помогает улучшить память на 30%.

Типы нейроинтерфейсов

По типу взаимодействия нейроинтерфейсы бывают однонаправленные и двунаправленные. Первые либо принимают сигналы от мозга, либо посылают их ему. Вторые могут и посылать, и принимать сигналы одновременно. Однонаправленные уже существуют и функционируют, тогда как двунаправленные пока что представлены только в виде концепции.

По расположению различают инвазивные, малоинвазивные и неинвазивные нейроинтерфейсы. Первые вживляют в мозг, вторые располагают на поверхности мозга, а треть — на голове. Чем ближе к мозгу расположены электроды нейроинтерфейсов, тем лучше они передают сигнал.

С точки зрения функций выделяют нейроинтерфейсы для управления чем-либо с помощью мозга или для восстановления/дополнения его функций. Последнее актуально при поражениях мозга при рассеянном склерозе, деменции, болезни Альцгеймера или Паркинсона.

Как работают нейроинтерфейсы

Однонаправленные нейроинтерфейсы — или интерфейсы «мозг-компьютер» — регистрируют электроэнцефалограмму — то есть электрическую активность мозга. Образуя нейронные связи и передавая сигналы между нейронами, наш мозг излучает электрические импульсы. Эту ЭЭГ расшифровывает компьютер и преобразует в команды для системы или внешних устройств.

Инвазивные нейроинтерфейсы в виде маленьких пластинок с электродами вживляют в кору головного мозга. Неинвазивные размещают на голове в виде шлема или отдельных электродов. Для улучшения проводимости их иногда смачивают водой или специальным гелем.

Чтобы расшифровать импульсы мозга, ученые используют алгоритм, который сам вычленяет нужные сигналы или дает готовые параметры, которые система ищет в потоке данных. В первом случае интерфейс с большей вероятностью сможет предсказать, о каком движении думает человек. Во втором случае для точного результата нам нужно хорошо понимать, как именно то или иное намерение проявляется в сигнале мозга. К сожалению, пока что этот вопрос не до конца изучен.

В нейроинтерфейсах с двусторонней связью информация в виде данных о работе мозга, звуков, образов, тактильных ощущений передается в компьютер, затем анализируется и передается в мозг — при помощи стимуляции клеток центральной и периферической нервной системы.

Где применяются нейроинтерфейсы

Сегодня главных сфер применения всего две:

Сейчас ведется множество разработок, которые расширят сферу применения и возможности нейроинтерфейсов. Например, не так давно был создан биосинтетический материал, который можно будет использовать в качестве нейрочипа, который подключает мозг к искусственному интеллекту.

Кто создает нейроинтерфейсы в мире

Пока что на рынке преобладают неинвазивные устройства. Большинство из них представляют собой мобильные ЭЭГ-гарнитуры или шлемы с разным числом электродов набором функций.

Emotiv Systems в 2009 году разработала Emotiv EPOC — нейроинтерфейс в виде шлема с 14 электродами, регистрирующий 13 частот мозга, сокращения мышц и движения головы с помощью двух гироскопов. Он распознает эмоциональное состояние и уровень стресса, помогая создавать 3D-модели мозга и диагностировать психические расстройства.

NeuroSky выпускает мобильные ЭЭГ-гарнитуры MindWave для анализа активности мозга. Ее используют, чтобы играть в игры или управлять героями интерактивных фильмов. Чуть позже появились наушники MindSet, для тех же целей.

Канадская InteraXon одной из первых в 2014 году вышла на рынок с Muse — мобильной ЭЭГ-гарнитурой с четыремя электродами, которые взаимодействуют со смартфоном или компьютером. Гарнитура помогает улучшить концентрацию и медитировать, преобразуя сигналы мозга в звуки.

Международные корпорации тоже разрабатывают свои нейроинтерфейсы. Например, Nissan внедряет подобные технологии для улучшения управляемости и безопасности автомобиля на дороге. Такой нейрошлем помогает лучше реагировать на изменение ситуации, предсказывая реакцию и действия водителя.

Facebook ведет разработки технологии, которая поможет пользователям публиковать посты и комментарии без помощи клавиатуры. В первую очередь, эта функция будет полезна парализованным людям: благодаря ей они смогут печатать со скоростью 100 слов в минуту, что в пять раз быстрее, чем набор на смартфоне. Нейроинтерфейс будет неинвазивным, а над разработкой системы его управления трудятся ведущие университеты и исследовательские лаборатории США. Они занимаются алгоритмами машинного обучения для распознавания и визуализации нейронных сигналов.

Среди инвазивных нейроинтерфейсов самый известный — нейрочип от Neuralink Илона Маска. Еще в 2016-м, когда стартовал проект, бизнесмен утверждал: «Все мы практически уже киборги».

Первую презентацию компания провела в августе 2020 года. На ней показали свиней с нейрочипами, чья мозговая активность отображалась на экране.

Нейроинтерфейсы — наше будущие

В наше время очень немногие людей знают о такой технологии как Нейрокомпьютерные интерфейсы, несмотря на её огромный потенциал. В основном это связанно с недостаточным её развитием, функционалом и высокой стоимостью самих устройств. Тем не менее, Крупные технические компании уже давно занимаются в решение этих проблем, а научные институты модернизируют эту технологию. Уровень современных технологий позволяет, надеется что уже в недалёком будущем нейроинтерфесты станут такими какими их изображают в фантастических произведениях, и будут также популярнее как смартфоны сейчас. Поэтому предлагаю ознакомиться с тем, что в скором будущем станет частью нашей повседневной жизни.

Интерфейс мозг-компьютер или нейроинтерфейс — это комплекс средств, предназначенный для обмена информацией между мозгом и внешним устройством. То есть в идеале нейроинтерфейсы позволят управлять техникой одной силой мысли или передавать напрямую в мозг звуки, изображения, и даже знания, но на практике данная технология ещё не настолько развита и не может раскрыть все свои, предполагаемые определением возможности. Например, Нейроинтерфейсы разделяют на однонаправленные и двунаправленные, первые или принимают сигналы от мозга, или посылают их ему, вторые могут посылать и принимать сигналы одновременно. Но на данный момент можно используются только однонаправленные.

Чтобы понять, как работает нейроинтерфейс нужно знать, что мозг отвечает за множество вещей. Он обрабатывает входящие сенсорные стимулы, например — звук, запах, вкус, управляет жизнедеятельностью и движениями тела. Он так же отвечает за мышление, память, эмоции и тому подобное. Примечательно, что эти мощные, но изысканно тонкие способности возникают в результате электрических и химических взаимодействий между примерно 100 миллиардов клеток, из которых состоит наш мозг. Каждое такое взаимодействие отражаются в регистрируемой активности мозга, а нейроинтерфейс регистрируют эту активность в различных областях головного мозга и переводят её в команды управления внешним устройством или наоборот переводят внешние команды в электрическую активность головного мозга.

Переводчиком и одновременной анализатором информации в нейроинтерфейсе всегда выступает компьютер со специализированной программой. Все мозги каждого человека имеют общие анатомические схемы и синоптические взаимодействия, но точный образец связей и взаимодействий сильно различается от человека к человек, поэтому программа должна уметь подстраиваться под особенности мозга каждого пользователя

Нейроинтерфейсы различаются по типу:

· Инвазивные. Датчики помещаются непосредственно в кору головного мозга.

· Полуинвазивные. Датчики помещаются на открытую поверхность мозга.

· Неинвазивные. Датчики помещаются на голову.

Неинвазивные интерфейсы удобны для рядового пользователя и не требуют хирургического вмешательства для использования, в то время как инвазивные и полуинвазивные имеют большую точность улавливания активности мозга. Более точные характеристики в основном зависят от используемой технологии регистрирования и стимуляции мозговой активности.

В современных интерфейсах активность головного мозга регистрируют с помощью электроэнцефалограмм(ЭЭГ), магнитоэнцефалограмм(МЭГ), ближней инфракрасной спектроскопии(NIRS). Чаще всего используют именно Электроэнцефалографию(ЭЭГ), которая обычно используется в больницах для обследования работы мозга пациента. Её суть в том чтобы с помощью электродов(электрических проводников) регистрировать электрическую активность нервных клеток, а инвазивные и полуинвазивные могут быть способные как регистрировать, так и стимулировать электрическую активность мозга.

Несмотря на ограниченность технологии, В последние несколько десятилетий подобные системы нашли как клиническое, так и исследовательское применение. В медицине его используют, для изучения работы мозга, реабилитации инвалидов с различными моторными нарушениями и создании протезов которые смогут использовать даже полностью парализованные люди.

История интерфейсов насчитывает более ста лет. В 1875 году Ричард Кэтон обнаружил электрические сигналы на поверхности мозга животного, а в 1929 году Ханс Бергер опубликовал результаты опытов с ЭЭГ и установил способность мозга для электрической сигнализации.

Первым нейроинтерфейсом можно считать Stimoceiver — электродное устройство, которое может управляться по беспроводной сети с помощью FM-радио. В 1950-е годы Хосе Дельгадо, нейрохирург в Йельском университете, испытал его в мозге быка, и впервые изменил направление движения животного с помощью нейрокомпьютерного интерфейса.

В 1960-е годы нейрофизиолог Грей Уолтер, используя электроды на коже головы человека, зарегистрировал возбуждения от движения большого пальца человека.

Первые интерфейсы, упоминаемые в научной литературе, были разработаны в 1972–1977 годах научной группой Калифорнийского университета. В экспериментах участвовали добровольцы, на головах которых в затылочной и теменной области размещали пять электродов, а затем обрабатывали получаемые сигналы. В тех работах авторы анализировали особенности структуры сигналов ЭЭГ, возникающие во время предъявления человеку разных изображений, так называемые зрительные вызванные потенциалы. Но это были самые первые попытки.

В 1972 году был создан кохлеарный имплант — первый нейропротез позволяющий глухим людям слышать. В 1998 году Филип Кеннеди внедрил первый нейроинтерфейс в обследуемого человека. Им был художник и музыкант Джонни Рей. Думая или представляя движения рук, Рей управлял курсором на экране компьютера. В 1999 году группа Яна Дэна из Университета Калифорнии расшифровала сигналы зрительной системы кошки и воспроизвела изображения, воспринимаемые её мозгом. К 2000 году группа Николелиса создала НКИ, воспроизводящий движения обезьяны во время манипуляций джойстиком. В июне 2004 года первый «человек-киборг» Мэтью Нэйгл получил полнофункциональный нейроимплант с нейроинтерфейсом от Cyberkinetics Inc. В России с 2009 года в рамках проекта NeuroG разрабатываются алгоритмы распознавания зрительных образов человеком. В 2011 году в Политехническом музее Москвы проектом NeuroG была проведена демонстрация распознавания воображаемых образов.

В 2012 году участница эксперимента, организованного проектом BrainGate, смогла мысленно управлять искусственной рукой, взять ею предмет, поднести к себе и поставить обратно. В 2017 году ученые BrainGate разработали нейроинтерфейс, способный легко адаптироваться к быстрому и точному управлению протезом.

В 2019 владелец компании Neuralink, занимающейся разработкой нейроинтерфейсов, Илон Маск показал прототип нейроинтерфейса, в котором вместо традиционного квадратного чипа, электроды разделены на 96 гибких нитей, суммарно несущих 3072 отдельных канала, способных как регистрировать, так и стимулировать электрическую активность мозга. В этом устройстве также была решена проблема отмирания нервных клеток в месте контакта с электродами.

В 2020 году инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета разработали первую в России платформу для создания нейротренажеров и нейроинтерфейсов, которая включает в себя гарнитуру, которая замеряет, сигналы активности головного мозга и позволит пользователям обучаться разработке систем управления роботами с помощью сигналов мозга.

Как видно на сегодняшний день, нейроинтерфейсы находятся на старте своих возможностей.

На пути к созданию «идеального» нейроинтерфейса, который сможет с высокой точностью передавать и переводить информацию между мозгом и компьютером, а также будет имеет множество сфер использования и огромное распространение среди населения, стоит несколько препятствий. В основном эти препятствия представляют собой ряд современных технических, этических и юридических ограничений.

Если ещё с десяток лет назад интерфейса мозг-компьютер было множество технических недочётов вроде: отмирания нервных клеток в месте контакта с электродами или проблема энергообеспечения, то сейчас осталось 2 основные проблемы: неточность измерения и сложности перевода.

В неинвазивных нейроинтерфейсах — череп, кожа и остальные слои, отделяющие нервные клетки от электродов искажают информацию о сигнале. Инвазивные и полуинвазивные гораздо точнее, и точность в них в основном зависит в основном от конструкции, материалов, правильности установки, но даже они не дают 100% точности.

Для того чтобы перевести электрическую активность в понятные команды программа должна уметь: отделить нужные ей сигналы и очистить их от фоновых шумов, подстраиваться под особенности мозга человека и с высокой точностью переводить любую информацию. Схема работы мозга слишком сложна для наших аналитических и вычислительных возможностей, поэтому на данный момент реализовать такое слишком сложно.

Препятствиями для распространения станут также предвзятость людей из-за опасностей использования нейроинтерфейсов или просто из-за их непривычности. Как минимум первое время мало кто захочет вживлять себе в голову инвазивный НКИ, несмотря на его явное превосходство над неинвозивными.

Уже сейчас крупные корпорации владеют нашей личной информацией, а с распространением нейроинтерфейс смогут буквально читать наши мысли, это мало кому понравится, но это не самое страшное. Страшно то, что с помощью поздних версий интерфейса мозг-компьютер при необходимости можно будет менять личность человека или полностью перехватить контроль над его телом. Какой бы высокой не была защита от взлома и защита Конфиденциальных данных, любую защиту можно взломать. Не все смогут смериться даже с простой возможностью такого исхода. Тем не менее это прогресс, а его не остановить.

Мы уже выяснили, на что Интерфейс мозг-компьютер способен сейчас, но главная важность технологии заключается в том, что он сможет в будущем, где будет использоваться и когда уже настанет это «будущие».

Самое простое, что сможет сделать нейроинтерфейс это стать универсальным устройством управления техникой и ввода информации. Зачем нужны какие-то сложные устройства управления, когда ты одинаково легко можешь включить чайник или управлять строительным краном одной лишь силой мысли? Или зачем печатать текст на клавиатуре или рисовать картину рукой, если их можно просто представить, и они появиться на экране?

Технология также сильно упростит диагностику, лечение и реабилитацию болезней связанных с мозгом, а совсем тяжёлых случаях, даже перезаписывать личность человека на другой носитель. Будет ли это тот же человек или всего лишь его копия это вопрос уже философии.

Так же произойдёт скачок в образовании. Нейроинтерфейс сможет передавать информацию непосредственно в нейроны, отвечающие за память, тем самым сокращая процесс обучения в сотни раз.

Так же большое развитие получит индустрия развлечений, которая растет уже давно и не собирается останавливаться. Можно будет переживать те же эмоции что и герои фильмов, а то и весь спектр ощущений или даже самому управлять героем в играх. Причём ощущения, передаваемые нейроинтерфейсом, смогут выходить за рамки привычных, людям ощущений. Как на одном из своих интервью заявил глава компания-разработчик компьютерных игр Valve, Гейб Ньюэл :

«Мы привыкли смотреть на мир при помощи глаз, но природа создала их далеко не самым совершенным образом, не заботясь о надёжности и ремонтопригодности. Поэтому если что-то сломается, качественно починить их уже не получится. С эволюционной точки зрения это оправданно, но совсем не соответствует запросам потребителя. Качество визуальной составляющей, которую мы сможем создать, выйдет за пределы норм реального мира, и «как в жизни» перестанет быть мерилом качества графики. Реальный мир покажется плоским, блёклым и размытым в сравнении с тем, что можно создавать в человеческом мозге».

Нейроинтерфейс сможет не давать улучшенные ощущения, а в принципе улучшать работу мозга и дополнять его, выводя человека на новый уровень развития. На презентации нейроинтерфейса от Neuralink в 2019, Илон Маск заявил: «Мы сможем превзойти мощности человеческого мозга уже к 2030 году»

И это лишь несколько примеров использования нейроинтерфейса, на самом деле сфер применения нейроинтерфейсов больше чем мы можем себе представить.

Надеждам на то, что технология достигнет таких высот, способствует то, что появляется все больше проектов, разработок, научных исследований в этой сфере, исследовательских групп и коммерческих компаний, в том числе крупных, которые занимаются разработкой и развитием нейроинтерфейсов.

Одних только исследовательских групп больше сотни.

Самые крупные компании в этой области Neuralink, Mind Technologies, Covidien, Compumedics, Natus Medical, Nihon Kohden, Integra Life Sciences, CAS Medical Systems и Advanced Brain Monitoring. Даже такие крупные фирмы как Nissan и Facebook уже давно заявили о своих намерениях создания нейроинтерфейсов.

По оценкам на 2017 год, расходы коммерческих предприятий на нейротехнологии уже составляли 100 миллионов долларов США в год и продолжали быстро расти.

Согласно анализу Grand View Research, объем глобального рынка компьютерных интерфейсов к 2027 году достигнет 3,7 млрд. долларов США

Привлечение таких ресурсов сильно способствует развитию технологии, и лишний раз убеждает, что нейроинтерфейсы приближаются с невероятной скоростью и люди должны быть готовы их встречать.

Хотя сейчас нельзя точно предсказать, когда именно нейроинтерфейсы получать широкое распространение и уж тем более, когда смогут раскрыть весь свой потенциал. Тем не менее, можно точно сказать, что чем больше людей заинтересуются этой технологией, тем короче будет этот срок.

В результате всей полученной информации можно сделать простой вывод – нейроинтерфейс это удивительная технология, о которой люди мечтали со времён появления первого компьютера, но подобрались к её реализации мы только сейчас и она уже показывает фантастические результаты. Если позволить нейроинтерфейсу раскрыть все свои возможности, то ими будут пользоваться если не все, то большинство, при этом изменениям подвергнутся все сферы жизни общества. Вплоть до того что человек сможет ступить на следующую степень эволюции, слив своё сознание с компьютером. Хотя точно никому неизвестно произойдёт это через 5 лет или через 50 лет, к такого рода изменениям стоит морально подготовится и знать хотя бы примерный принцип работы, чтобы, когда придёт время не остаться позади всех.

Справедливости ради, всё же стоит сказать, что даже несмотря на все благоприятные условия развития нейроинтерфейсов вероятность того что они достигнут таких высот довольно высока, но не равна 100%. Всегда есть шанс на непредвиденные обстоятельства. Например, исследователи и инженеры не смогут преодолеть существующие сложности в реализации, из-за чего технология перестанет развиваться или если устройство будет слишком дороги для широкого использования. И всё же учитывая все факторы вероятность такого исхода очень маловероятна, максимум разработка затянется на пару десятков лет. Так что нам только и остаётся, что ждать или самим сделать свой вклад в разработку и распространение этого технологического чуда.