Нейрофиброматоз диагностические критерии что это

Нейрофиброматоз диагностические критерии что это

а) Синоним. Нейрофиброматоз 1 типа (НФ1) также известен как периферический нейрофиброматоз (НФ) или болезнь фон Реклингхаузена.

б) Эпидемиология. Наиболее распространенная форма нейрофиброматоза (НФ) составляет около 96% случаев с заболеваемостью I на 4000 живорожденных. Гендерное и расовое преобладание не описано.

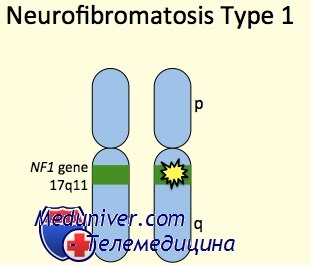

в) Этиология. Нейрофиброматоз 1 типа (НФ1) наследуется по аутосомно-доминантному типу почти с полной пенетрантностью, но варьирующей экспрессией. Тем не менее, положительный семейный анамнез отмечается почти у 50% пациентов, остальные 50% случаев, как полагают, представляют собой новые мутации. Участвует ген супрессоров опухолей, Ген расположен в перицентрической области на длинном плече 17-й хромосомы и имеет чрезвычайно высокую скорость спонтанной мутации более чем с 200 вариантами, известными на настоящий момент.

Продукт гена, нейрофибромин, представляет собой большой цитоплазматический белок, существующий в нескольких формах в различных тканях; он, как полагают, взаимодействует с внутриклеточными цитоплазматическими микротрубочками.

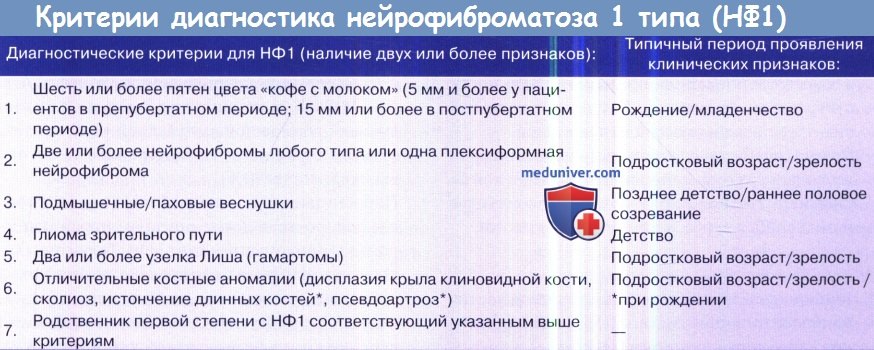

г) Диагностика и лечение нейрофиброматоза 1 типа. Из-за отсутствия общепринятого генетического теста диагноз основан на клинических проявлениях. Они не всегда присутствуют с рождения, проявляясь в разные периоды жизни.

2. Глазные проявления:

— Узелки Пиша: пигментированные (желто-коричневые), гамартомы радужки, легко обнаружить с помощью щелевой лампы. Часто отсутствуют в детстве, узелки Лиша появляются с возрастом и имеются примерно у 94% постпубертатных пациентов. Гистопатологически они представлены массой меланоцитов.

— Другие (необычные) глазные проявления: врожденная глаукома, нейрофибромы век и конъюнктивы, утолщение роговицы, конъюнктивы и цилиарного нерва, астроцитомы сетчатки.

3. Опорно-двигательные нарушения:

— Клиновидная дисплазия крыла основной кости: наиболее типичное костное поражение, приводит к пульсирующему экзофтальму.

— Сколиоз: встречается у 10-20% пациентов, часто проявляется в подростковом возрасте.

— Большеберцовой ложный сустав: может быть устойчивым к лечению с необходимостью ампутации в 80% случаев.

— Другие: истончение коркового слоя кости, гиперплазии конечностей, и (редко) рабдомиосаркома.

4. Неврологические проявления:

— Периферические нейрофибромы: множественные кожные, подкожные и периферические поражения, часто распространяются в торакоабдоминальной области или вокруг соска. Гистологически доброкачественные (злокачественные преобразования редки и могут быть представлены в количестве от нескольких до нескольких тысяч). В основном они представляют собой косметическую проблему с возможностью определенной хирургической коррекции по желанию пациента.

— Плексиформные нейрофибромы: часто поражают большое количество периферических нервов или часть симпатической цепочки с потенциальным обезображиванием (гемигипертрофия руки/ноги) или нарушением функции вовлеченных областей. В целом доброкачественные, но злокачественное преобразование происходит (злокачественная оболочки периферических нервов опухоль: MPNST) в 6% случаев. Для бессимптомных поражений предпочтительна тактика выжидания и наблюдения; результаты лечения с 13-цис-ретиноевой кислотой и интерфероном альфа-2а находятся в стадии оценки.

При симптоматическом течении возможно хирургическое уменьшение/удаление опухоли. Тем не менее, риск местного рецидива высок; помимо этого, многие симптоматические поражения порой включают несколько невральных пучков с высоким риском послеоперационного неврологического дефицита. Для MPNST рекомендуется биопсия с последующей возможной ампутацией конечностей, лучевой терапией и химиотерапией (5-летняя выживаемость: 40%).

— Параспинальные нейрофибромы: наиболее распространенные опухоли, поражающие позвоночник у пациентов с нейрофиброматозом 1 типа (НФ1). Параспинальные нейрофибромы, как правило, возникают из спинальных корешков в шейном и поясничном отделах, они могут врасти в позвоночный канал через межпозвонковые отверстия, в результате чего формируются гантелевидные поражения. Хирургическая резекция показана во всех симптоматических случаях и по рентгенологическим критериям (масс-эффект) для шейно-грудной области (риск вторичной миелопатии в связи со сдавлением спинного мозга).

— Глиомы зрительных путей: наиболее распространенное проявление в центральной нервной системе при нейрофиброматозе 1 типа (НФ1), поражает примерно 15% пациентов. Эта опухоль обычно встречается в детском возрасте с наибольшим риском возникновения в течение первых шести лет жизни; женщины страдают вдвое чаще, чем мужчины. Развитие возможно в любой точке зрительного пути, но чаще всего встречаются прехиазмальные поражения. Приблизительно половина всех оптических глиом протекает бессимптомно, и большинство из них, в том числе симптоматические, редко прогрессируют.

Глазные признаки являются наиболее частыми клиническими проявлениями; у 39% детей с поражениями хиазмы выявляется гипоталамо-гипофизарная дисфункция.

д) Рекомендации:

— Бессимптомные случаи: регулярный офтальмологический осмотр, ежегодно в возрасте до шести лет. При выявлении аномалий проводится МРТ мозга и глазниц.

— Симптоматические случаи: обязательно постоянное наблюдение с офтальмологическими осмотрами и МРТ с контрастным усилением каждые три месяца в течение первых 18 месяцев, с последующими контрольными наблюдениями через определенные интервалы при стабильном состоянии.

Хирургическое лечение ограничено определенными показаниями: у детей с внутриглазничным и прехиазмальным поражениями и закрывающимися глазами (или проптоз глаза с тяжелыми формами нарушения зрения) операция может быть выполнена в косметических целях и для предотвращения распространение опухоли на хиазму. При хиазмальных опухолях вмешательство может потребоваться для уменьшения объема больших опухолей, особенно с кистозным компонентом.

У детей старше трех лет лучевая терапия является вариантом лечения, почти 80% случаев дают стабилизацию/уменьшение опухоли. Тем не менее, и в таких случаях при лучевой терапии существует риск нейрокогнигивных и нейроэндокринных последствий, помимо вызываемых облучением злокачественных новообразований. За последние 15 лет ряд клинических исследований показал, что прогрессирование опухоли может быть приостановлено при использовании одно- и мультиагентной химиотерапии, и, следовательно, химиотерапия в настоящее время предлагается в качест ве терапии первой линии, особенно у более молодых пациентов (моложе трех лет), для которых лучевая терапия противопоказана.

— Аномалии ликворных пространств: некоторое расширение желудочков относительно часто выявляется при нейрофиброматозе 1 типа (НФ1), но его роль в патогенезе задержки психомоторного развития спорна. Действительно, в большинстве случаев расширение желудочковой системы не связано с повышением внутричерепного давления и не является прогрессирующим. Это относится и к расширению субарахноидальных влагалищ корешков спинного мозга. Лишь в исключительных случаях эти менингеальные растяжения могут стать симптоматическими при сжатии или деформации корешков спинного мозга, следовательно, будет необходимо лечение (как правило, шунтирование).

— Другие внутричерепные опухоли: глиомы полушарий встречаются менее чем в 0,5%, а глиомы задней ямки менее, чем в 1% случаев нейрофиброматоза 1 типа (НФ1). Большинство этих опухолей не имеет тенденции к росту. По этой причине, как и для поражений зрительных путей, последовательный мониторинг (клинический и рентгенологический) целесообразен в бессимптомных случаях, а оперативное вмешательство показано для пациентов с симптомами и/или опухолями с тенденцией к росту. Неопознанные яркие включения при МРТ — частое явление у больных с НФ1.

Они представлены областями спонтанной гиперинтенсивности на Т2-взвешенных изображениях, чаще всего с участием базальных ганглиев, в мозжечке, в стволе головного мозга и подкорковом белом веществе. Предполагается, что они представляют собой участки миелинопатии, которые, как правило, разрешаются спонтанно.

— Неврологическая задержка развития: 30-65% пациентов с нейрофиброматозом 1 типа (НФ1) проявляют некоторую степень неспособности к обучению, речевые навыки сохраняются лучше, чем визуальнопространственные.

е) Прогноз. При самом лучшем медицинском обслуживании продолжительности жизни при нейрофиброматозе 1 типа (НФ1) остается примерно на 15 лет меньше, чем у населения в целом. Озлокачествление является одной из основных причин снижения ожидаемой продолжительности жизни у взрослых с НФ1, а общий риск злокачественных осложнений составляет примерно 3-15%.

итоговая конференция по критериям диагностики для нейрофиброматоза (НФ1);

время появления клинических признаков.

Как это часто случается у такого рода пациентов, рост опухоли вовлек оба зрительных нерва, хиазму и зрительные тракты.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Нейрофиброматоз

Это наследственная патология, предрасполагающая к возникновению опухолей у человека. Выделяют семь типов нейрофиброматоза, среди которых наибольшую значимость имеют заболевание I типа (болезнь Реклингхаузена) и II типа (с двусторонними невриномами 8 пары черепных нервов). Патология сопровождается формированием опухолей в области нервных тканей, что провоцирует появление костных и кожных аномалий.

Причины нейрофиброматоза

В половине случаев болезнь является наследственной и относится к аутосомно-доминантной группе. В 50 % случаев ее связывают со спонтанной мутацией, происходящей в гене НФ-1 на длинном плече хромосомы 17-й пары. При нейрофиброматозе в этой области присутствуют различные типы мутаций и перестроек, в т.ч. делеции, инверсии, транслокации, точковые мутации. В 80 % случаев они ведут к синтезу дефектного белка нейрофибромина, что становится причиной возникновения новообразований.

Симптомы нейрофиброматоза

Ранний признак заболевания — множественные мелкие овальные пигментные пятна с желтовато-коричневым цветом (оттенок кофе с молоком) и гладкой поверхностью. При нейрофиброматозе они локализуются преимущественно в области подмышек, паховых складок.

Также болезнь проявляет себя узелками Лиша, которые представляют собой гамартомы (белесоватые пятна) на радужной оболочке глаза, которые не видны невооруженным взглядом.

Характерный признак нейрофиброматоза — наличие кожных и плексиформных нейрофибром. Кожные образования представляют собой ограниченные доброкачественные опухоли, которые располагаются подкожно и образуются на оболочках мелких нервов кожного покрова. Плексиформные нейрофибромы, как правило, имеют больший размер, возникают на крупных нервах и вызывают нарушение их функций.

Нейрофиброматоз сопровождается развитием опухолей ЦНС, чаще всего глиом зрительных нервов, астроцитом, эпендимом, неврином слухового нерва, менингиом и нейрофибром.

При выраженной форме патологии могут развиваться сколиоз, дефекты тел позвонков и их отростков, увеличение межпозвоночных отверстий, эрозии их краев, а также краевые дефекты задних отделов ребер. Длинные трубчатые кости скелета при нейрофиброматозе атрофируются, изгибаются, либо гипертрофируются и утолщаются. Возможна асимметрия костей черепа.

Среди прочих симптомов патологии: когнитивные нарушения, эпилептические припадки, нарушения поведения, эндокринные расстройства, снижение мышечного тонуса, сирингомиелия, стеноз почечной и легочной артерии и др.

Диагностика и лечение нейрофиброматоза

Диагноз подтверждается при наличии у пациента двух и более из следующих признаков:

Генетическое тестирование позволяет узнать о наличии аномалий в геноме, способных привести к данному заболеванию. В медико-генетическом центре «Геномед» можно пройти такое обследование.

Для лечения нейрофиброматоза используются препараты, способствующие нормализации определенных обменных процессов в организме. Косметические дефекты устраняются хирургическим путем.

Среди показаний к операции выделяют:

НЕЙРОФИБРОМАТОЗ I ТИПА. Проблемы диагностики и лечения

Каковы диагностические критерии нейрофиброматоза? Что является особенностью нейрофиброматоза и затрудняет диагностику? На чем основывается терапия нейрофиброматоза? Нейрофиброматоз I типа (классический, периферический, собственно болезнь Реклингха

Каковы диагностические критерии нейрофиброматоза?

Что является особенностью нейрофиброматоза и затрудняет диагностику?

На чем основывается терапия нейрофиброматоза?

Заболевание характеризуется выраженным клиническим полиморфизмом, прогрессирующим течением, полиорганностью поражений и высокой частотой осложнений, в том числе приводящих к летальному исходу (развитие сердечно-легочной недостаточности вследствие выраженных скелетных аномалий, злокачественное перерождение нейрофибром и др.).

Механизм развития клинических проявлений неизвестен. Существует предположение, что ген «нф 1» входит в группу генов, подавляющих рост опухолей. Снижение или отсутствие выработки продукта гена — нейрофибромина приводит к диспластической или неопластической пролиферации клеток.

Клиническая диагностика нейрофиброматоза I типа основывается на обнаружении диагностических критериев, рекомендованных Международным комитетом экспертов по нейрофиброматозу. Диагноз может быть поставлен при наличии у больного по крайней мере двух из перечисленных ниже признаков: не менее пяти пятен цвета «кофе с молоком» диаметром более 5 мм у детей препубертатного возраста и не менее шести таких пятен диаметром более 15 мм в постпубертатном периоде; две и более нейрофибромы любого типа или одна плексиформная нейрофиброма; множественные мелкие пигментные пятна типа веснушек, локализованные в крупных кожных складках (подмышечных и/или паховых); глиома зрительного нерва; два и более узелков Лиша на радужной оболочке, обнаруживаемых при исследовании с помощью щелевой лампы; дисплазия крыла клиновидной кости или врожденное истончение кортикального слоя длинных трубчатых костей с наличием псевдоартроза или без него; наличие у родственников первой степени родства нейрофиброматоза I типа по тем же критериям.

|

| Рисунок 1. Множественные нейрофибромы |

Особенностью заболевания является специфическая последовательность проявления симптомов в зависимости от возраста пациента, что затрудняет клиническую диагностику нейрофиброматоза I типа в раннем детском возрасте. Таким образом, с рождения или первых лет жизни могут существовать лишь некоторые признаки нейрофиброматоза I типа, такие как крупные пигментные пятна, плексиформные нейрофибромы, скелетные дисплазии. Другие симптомы могут проявиться значительно позднее (к 5–15 годам). При этом степень выраженности клинических проявлений, течение и быстрота прогрессирования нейрофиброматоза I типа у разных больных неодинаковы и колеблются в широких пределах. В настоящее время не установлено, чем обусловлены такие различия.

Нейрофибромы (дермальные, гиподермальные, плексиформные) представляют собой наиболее выраженное проявление болезни Реклингхаузена, их количество иногда достигает нескольких тысяч; плексиформные нейрофибромы могут быть гигантскими, массой более 10 кг. Эти косметические дефекты, как правило, больше всего беспокоят пациентов, даже имеющих системные заболевания. Кроме того, нейрофибромы, особенно плексиформные, связаны с повышенным риском озлокачествления (в 20% случаев, по нашим данным). При локализации в средостении, в брюшной полости, в глазнице они приводят к нарушению функций прилегающих органов. Например, в сентябре 2000 года в отделении наследственных заболеваний кожи ЦНИКВИ был консультирован больной мальчик 8 лет, прибывший из Брянской области в Москву для оперативного лечения по жизненным показаниям; гигантская плексиформная нейрофиброма располагалась в верхнем средостении, деформировала нижнюю 1/3 шеи и являлась причиной затрудненного дыхания и пароксизмальной тахиаритмии.

О развитии нейрофибром известно немногое. Время от времени растет их количество и размеры в ответ на различные стимулы, среди которых ведущее место занимают гормональная перестройка организма: пубертатный возраст, период беременности или после родов, а также перенесенные травмы или тяжелые соматические заболевания. С расширением спектра предлагаемых коммерческих медицинских и косметических услуг значительно увеличилось число обращений больных, указывающих на появление новых опухолей (нейрофибром, неврином, шванном) после ятрогенных вмешательств. Речь идет об удалении опухолей с диагностической или лечебной целью различными методами, в том числе с помощью хирургического иссечения. К ятрогенным осложнениям также приводит назначение физиотерапевтических процедур при лечении различных соматических заболеваний, коррекции скелетных нарушений (всевозможных видов сколиоза, переломов) и нервно-мышечных расстройств (очень часто массаж по различным поводам назначается детям грудного возраста, когда диагностика нейрофиброматоза I типа зачастую невозможна из-за недостаточности клинических проявлений). Но часто заболевание прогрессирует и на фоне кажущегося благополучия. Положение осложняется тем, что у врачей нет возможностей приостановить развитие болезни.

Основной задачей научных исследований представляется разработка методов патогенетического лечения нейрофиброматоза I типа, позволяющих сдерживать появление новых и рост уже имеющихся опухолей, а также предотвращать развитие осложнений.

|

| Рисунок 2. Плексиформная нейрофиброма |

В настоящее время для лечения этого заболевания как за рубежом, так и в России используются методы симптоматической терапии, как, например, хирургическое удаление опухолей, коррекция кифосколиоза или лучевая терапия нейрофибром внутренних органов. Кроме того, ученые на Западе сконцентрировались на возможности этиологического лечения, то есть генной инженерии. Особенно далеко это направление продвинулось со времени открытия мутантного гена и расшифровки его первичного продукта — нейрофибромина в 1990 году; на научные изыскания, связанные с этой проблемой, ежегодно выделяются огромные средства.

Первая попытка патогенетического подхода к лечению была сделана V. Riccardi в 1987 г., когда он предложил длительное использование кетотифена (в дозе 2-4 мг в течение 1,5-3 лет) для стабилизации мембран тучных клеток, полагая, что именно дегрануляция этих клеток стимулирует рост опухолей. Однако лечение одним кетотифеном не принесло желаемых результатов: уменьшались субъективные ощущения болезненности и зуда в области нейрофибром, но какого-либо влияния на рост опухолей отмечено не было. Кроме того, при продолжительном приеме препарата наблюдалось снижение количества иммунокомпетентных клеток в периферической крови и ухудшение показателей иммунитета. Существуют различные точки зрения на роль тканевых базофилов в развитии нейрофибром. По мнению некоторых авторов, тучные клетки представляют собой эффекторные клетки противоопухолевого иммунитета. С помощью обычной и электронной микроскопии было показано, что большое количество тканевых базофилов с их активной внеклеточной дегрануляцией наблюдается только на ранней стадии развития нейрофибром. На поздней же стадии, при длительности существования нейрофибром не менее пяти лет, в клеточном матриксе опухолей тучных клеток значительно меньше, дегрануляция их преимущественно внутриклеточная и не сопровождается разрушением клеток.

На основании данных многочисленных исследований нами впервые разработана комплексная методика патогенетической терапии с использованием препаратов из разных групп лекарственных средств. Учитывая то, что клеточный состав нейрофибром в основном представлен шванновскими клетками, фибробластами, тучными клетками и лимфоцитами, а межклеточное вещество в активно растущих, особенно плексиформных, — кислыми мукополисахаридами, для лечения нейрофиброматоза I типа мы выбрали следующие препараты. Стабилизатор мембран тучных клеток, кетотифен, мы назначали по 2-4 мг короткими курсами по два месяца. Чтобы избежать осложнений, в первые две недели приема препарата использовался фенкарол по 10-25 мг три раза в день. В качестве антипролиферативного препарата применялись тигазон в дозе не менее 1 мг на килограмм массы тела или аевит до 600 000 МЕ с учетом переносимости. Также курсами применялась лидаза (мукополисахаридаза) в дозе 32-64 Ед в зависимости от возраста внутримышечно, через день, на курс 30 инъекций.

Вышеуказанные препараты использовались комплексно в различных сочетаниях или в виде монотерапии в зависимости от формы нейрофиброматоза I типа, жалоб, течения, а также возраста и пола больных. Обязательно лечение проводилось в периоды прогрессирования заболевания, то есть при появлении новых опухолей и/или росте уже имеющихся, как правило сопровождающемся зудом или ощущением болезненности в их проекции, а также с целью предотвращения активизации заболевания во время планируемых операций на опухолях. Повторные курсы лечения с интервалами в два месяца назначались при наличии у больных крупных плексиформных нейрофибром или болезненных неврином. При этом, как правило, курсовое применение тигазона (или аевита) в виде монотерапии чередовалось с сочетанным применением стабилизаторов мембран тучных клеток и инъекций лидазы. Предлагаемое лечение хорошо переносилось больными.

В единичных случаях наблюдались незначительное повышение уровней печеночных показателей в повторных биохимических анализах крови при приеме тигазона (у одной больной) и очаговая аллергическая реакция на введение лидазы (у двух пациентов из 60), которая проявлялась воспалением тканей в месте инъекций. В этих случаях препараты отменялись, назначалось симптоматическое лечение.

В результате проводимой терапии нам, как правило, удавалось приостановить прогрессирование заболевания; наблюдалось уменьшение (сморщивание) нейрофибром и неврином вплоть до полного исчезновения некоторых опухолей (особенно активно уменьшаются плексиформные нейрофибромы — на ранней стадии своего развития — и невриномы).

Полученные результаты удовлетворяют исследователей и позволяют рекомендовать вышеуказанную методику патогенетического лечения нейрофиброматоза I типа для повсеместного применения. Разработанная нами комплексная методика патогенетического лечения впервые дает возможность оказать больным медикаментозную помощь.

Нейрофиброматоз диагностические критерии что это

Этиология и встречаемость нейрофиброматоза I типа. Нейрофиброматоз I типа (NF1, MIM №162200) — панэтническое аутосомно-доминантное заболевание с симптомами, чаще проявляющимися в коже, глазах, скелете и нервной системе. NF1 вызван мутациями в гене нейрофибромина (NF1). Болезнь встречается с частотой 1 на 3500 человек, что делает ее одним из наиболее частых аутосомно-доминантных заболеваний.

Приблизительно половина пациентов имеет новые мутации; частота мутаций в гене NF1 — одна из самых высоких среди всех генов человека, приблизительно 1 мутация на 10 000 живых новорожденных. Около 80% новых мутаций отцовского происхождения, однако влияние отцовского возраста на частоту мутации не подтверждено.

Патогенез нейрофиброматоза I типа

NF1 — большой ген (350 килобайт, 60 экзонов), кодирующий нейрофибромин, белок, широко экспрессируемый почти во всех тканях, но наиболее обильно в головном и спинном мозге и периферической нервной системе. Считают, что нейрофибромин регулирует несколько внутриклеточных процессов, в том числе активацию ГТФазы Ras, управляя клеточным делением и функционируя как супрессор опухолевого роста.

В гене NF1 описано более 500 мутаций, большинство из которых уникальны для каждой семьи. Клинические проявления связаны с потерей функции продукта гена; 80% мутаций вызывает укорочение молекулы белка. Мутация как причина болезни может быть выявлена более чем у 95% больных нейрофиброматозом I типа.

Нейрофиброматоз I типа характеризуется крайней клинической изменчивостью, как меж-, так внутрисемейной. Эта изменчивость, вероятно, вызвана комбинацией генетических, негенетических и случайных факторов. Отчетливой корреляции генотип-фенотип не обнаружено, хотя большие делеции чаще наблюдают у больных с неврологическими проблемами.

Фенотип и развитие нейрофиброматоза I типа

Нейрофиброматоз I типа — мультисистемное заболевание с неврологическими, мышечно-скелетными, глазными и кожными аномалиями, а также предрасположенностью к новообразованиям. Диагноз нейрофиброматоз I типа может быть поставлен, если обнаружены два или более следующих критериев: шесть или более пятен цвета «кофе с молоком», имеющие в диаметре, по крайней мере, 5 мм (до пубертата) или 15 мм (после пубертата); две или больше нейрофибромы любого типа или одну плексиформную нейрофиброму; веснушки в подмышечной или паховой области; глиому зрительного нерва; два или более узелков Лиша; характерный костный фенотип (сфеноидная дисплазия и уменьшение коры длинных трубчатых костей как с, так и без псевдоартрозов); наличие родственника первой степени родства с нейрофиброматозом I типа.

Почти все больные с нейрофиброматозом I типа без семейного анамнеза не имеют клинических критериев ранее 8 лет. Детям, унаследовавшим нейрофиброматоз I типа, диагноз обычно может быть установлен клинически уже на первом году жизни, так как для них требуется наличие только одного симптома болезни.

Хотя пенетрантность по существу полная, проявления чрезвычайно вариабельны. Множество пятен цвета «кофе с молоком» присутствуют почти у всех больных, веснушки наблюдают в 90% случаев. Множество больных с нейрофиброматозом I типа имеют только кожные симптомы болезни и узелки Лиша на радужке.

Многочисленные нейрофибромы обычно присутствуют у взрослых. Плексиформные нейрофибромы встречаются реже. Глазные проявления включают глиомы зрительного нерва (могут вести к слепоте) и узелки Лиша на радужке. Наиболее тяжелые осложнения со стороны костной системы — сколиоз, дисплазия позвонков, псевдоартрозы и избыточный рост. Часто встречаются также стеноз легочных, почечных и церебральных сосудов и гипертония. Наиболее частые опухоли у детей с нейрофиброматозом I типа (кроме нейрофибром) — глиомы зрительного нерва, опухоли мозга и злокачественные миелоидные болезни.

До половины всех детей с нейрофиброматозом I типа имеют когнитивные проблемы или дефицит внимания, сохраняющиеся во взрослом возрасте.

У больных с симптомами нейрофиброматоза I типа, ограниченными одной областью тела, имеющих здоровых родителей, может диагностироваться сегментный (или локальный) нейрофиброматоз I типа. Сегментный нейрофиброматоз I типа может представлять случайное необычное распределение клинических симптомов или соматический мозаицизм по мутации в гене NF1.

Особенности фенотипических проявлений нейрофиброматоза I типа:

• Возраст начала: от пренатального до позднего детства

• Пятна «кофе с молоком»

• Веснушки в подмышечных и паховых областях

• Нейрофибромы

• Узелки Лиша (гамартомы радужки)

• Плексиформные нейрофибромы

• Глиомы зрительного нерва

• Специфические повреждения костей

Лечение нейрофиброматоза I типа

Нейрофиброматоз I типа — клинический диагноз. Идентификацию мутаций в настоящее время стандартно не проводят из-за большого размера гена и крайней аллельной гетерогенности.

Эффективного лечения нет, следовательно, помощь сфокусирована на симптоматической терапии. Постоянное наблюдение пациентов с нейрофиброматозом I типа должно включать ежегодный медицинский осмотр, проводимый знакомым с этим заболеванием врачом, ежегодный осмотр окулиста в детстве (реже у взрослых), регулярную оценку психомоторного развития в детстве и регулярный контроль артериального давления.

Деформации, вызываемые нейрофиброматозом I типа, — наиболее беспокоящее проявление болезни. Отдельные кожные и подкожные нейрофибромы можно удалить хирургическим способом, если они доставляют косметические или другие неудобства. Плексиформные нейрофибромы, вызывающие обезображивание или беспокойства, также могут быть удалены хирургически. Тем не менее хирургическое вмешательство для этих неоплазм может быть проблематичным, так как они часто интимно спаяны с нервами и имеют тенденцию рецидивировать в месте резекции.

Риски наследования нейрофиброматоза I типа

Пациенты с нейрофиброматозом I типа имеют 50% риска родить ребенка, пораженного болезнью, хотя симптоматика у ребенка может отличаться от имеющейся в семье. Пренатальная диагностика доступна в семьях с известной мутацией в гене NF1, вызывающей болезнь, или информативных по сцеплению. Хотя пренатальный диагноз точен, он не обеспечивает прогностическую информацию из-за крайней фенотипической изменчивости болезни.

Родители больного ребенка, не имеющие никаких признаков болезни, имеют небольшое повышение риска повторения при следующей беременности из-за возможности полового мозаицизма, подтвержденного при нейрофиброматозе I типа.

Пример нейрофиброматоза I типа. Л.М., 2-летний мальчик, проходит обследование в связи обнаружением пяти пятен цвета «кофе с молоком», три из них более 5 мм в диаметре. У него не найдено веснушек в подмышечных или паховых областях, пороков развития кости и нейрофибром. Клинический осмотр обоих родителей не выявил признаков нейрофиброматоза. Генетик сообщил родителям и направившему педиатру, что не обнаружил клинических критериев для нейрофиброматоза I типа.

Ребенок повторно обратился в клинику генетики в 5 лет. У него появились узелки Лиша на радужке глаз и 12 пятен цвета «кофе с молоком», 8 из которых превышали 5 мм в диаметре. Обнаружена также веснушчатость в подмышечных областях с двух сторон. Установлен диагноз нейрофиброматоз I типа; родителям сообщили, что у ребенка новая мутация, следовательно, риск повторения низкий, но не исключен гонадный мозаицизм.

Родители отказались как от молекулярных анализов, так и от пренатальной диагностики при последующей беременности.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021