Нейрофиброма что это такое

Нейрофиброма что это такое

Травматическая, или ампутационная, неврома не является истинной бласто-мой. Может образовываться на конце нерва ампутационной культк конечностей, реже — в коже после травмы. Возникает как результат посттравматической гиперрегенерации нерва. Иногда невромы в виде множественных узлов возникают в детском возрасте, по-видимому, как порок развития. Макроскопически представляет собой небольшой (до 1 см в диаметре) болезненный узел. Микроскопически образование состоит из переплетающихся пучков миелиновых нервных волоконец.

Невромы тактильных окончаний — редко встречающиеся новообразования в виде небольших, часто болезненных узелков диаметром до 0,7 см. Возникают преимущественно у лиц молодого возраста. Микроскопически представлены инкапсулированными тактильными тельцами различного размера, расположенными в рыхлой фиброзной строме то поодиночке, то конгломератами Иногда тельца напоминают пластинчатые тельца (тельца Фатера — Пачини), иногда они малоднфференцироваиы или близки к осязательным тельцам (тельца Мейсснера).

Между тельцами располагаются нервные отростки, разрастания швакковских клеток, напоминающие тельца Верокан. Описанные образования, по-видимому, представляют собой порок развития.

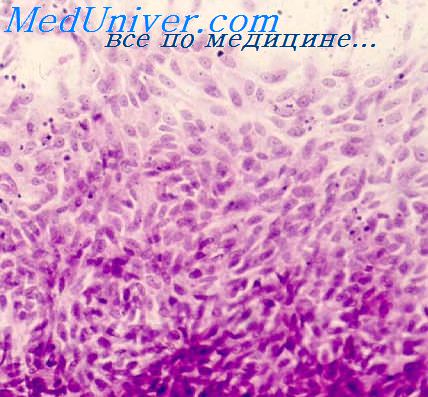

Нейрофиброма — доброкачественная опухоль из элементов эндопериневрия. Связана с нервными стволами, может локализоваться в глубине мягких тканей по ходу нервов, в подкожной клетчатке, в корешках спинного мозга, в средостении, в коже, реже — во внутренних органах. Макроскопически это бугристый плотный узел диаметром 7—10 см, иногда с кистами. Местами они образуют вихревые или концентрические фигуры и клубочки. Волокна окрашиваются по методу Ван-Гизона в розовый или красный цвет Местами они гналинизированы.

Между волокнами большое количество вытянутых клеток с нечеткими границами с овальными или вытянутыми бледно окрашивающимися ядрами. Встречаются участки миксоматта, поля фиброза. Количество последних нарастает параллельно длительности существования опухоли. Встречаются округлые образования с концентрическим расположением нежных волоконец, напоминающие пластинчатые тельца (Фатера-Пачини), реже сходные с осязательными тельцами (Мейсснера). При импрегнации серебром по Бильиювскому или Кампасу в некоторых опухолях удается выявить тонкие безмиелиновые волокна. В цитологических препаратах из опухоли определяют скопления вытянутых клеток.

Нейрофиброма связана с эндо- и периневрием. Нейрофиброму следует дифференцировать от фибромы, узловатой формы фиброматоза. От них она отличается нежностью волокнистых структур, их волокнистым или концентрическим расположением. В отличие от неврилеммомы волокна нейрофибромы окрашиваются по Ван-Гизону в розовый или красный цвет.

Множественные, связанные с нервными стволами узлы, идентичные по строению с описанной выше санитарной нефрофибромой, характерны для множественного нейрофиброматаза (болезни Реклингхаузена). Они часто сочетаются с различнымн пороками развития и сами, по-видимому, относятся к такого рода процессам, представляя собой вместе с тем истинные бластомы, способные к озлокачествлению.

Плексиформная нейрофиброма инкапсулирована, опухолевые структуры располагаются вдоль мелких нервных стволов в виде «колбасок», будучи отделены от нерва тонкой капсулой, исходящей из периневрия.

Нейрофиброма может включать в себя «органоидные» структуры в виде осязательных и других телец, может сочетаться с врожденными гигантскими невусами.

Злокачественная нейрофиброма как результат озлокачествления нейрофибромы встречается редко. При этом опухоль приобретает характерные черты фибросаркомы или малоднфференцированной «веретеиоклеточной» саркомы, в структуре которых иногда можно обнаружить волосообразное расположение клеточно-волокнистых комплексов, «завихрений». Если подобных зрелых образований найти не удается, идентификация опухоли, как происходящей из нейрофибромы, невозможна.

— Вернуться в оглавление раздела «гистология»

Нейрофиброматозы

Нейрофиброматозы – наследственные заболевания, характеризующиеся образованием доброкачественных опухолей в коже, мягких тканях, нервной системе и внутренних органах. Выделяют 6 типов нейрофиброматозов, клинически значимы типы I и II. Общие симптомы включают нейрофибромы на коже, опухоли спинномозговых корешков, слуховых и зрительных нервов, пигментные пятна, костные деформации. Диагностика основана на данных осмотра пациентов, выявлении опухолей с помощью МРТ и КТ спинного и головного мозга, внутренних органов. Лечение симптоматическое – проводится резекция опухолей, рентгенотерапия, химиотерапия.

МКБ-10

Общие сведения

Нейрофибромы – доброкачественные опухоли, развивающиеся из оболочек нервных волокон. Чаще всего располагаются в слоях кожи и подкожной клетчатке, иногда поражают головной мозг, нервные волокна, корешки спинного мозга, мягкие ткани, внутренние органы. Нейрофиброматоз – болезнь, при которой образуются многочисленные нейрофибромы. Распространенность разных типов патологии значительно колеблется: заболеваемость 1 типом составляет 1:2 500, 2 типом – 1:50 000. Другие варианты встречаются еще реже, их точная эпидемиология не определена. Гендерной и расовой предрасположенности не выявлено. Дебют клинических проявлений возможен в любом возрасте, зависит от типа болезни.

Причины нейрофиброматозов

Образование множественных нейрофибром детерминировано генетически. При нейрофиброматозе I существует мутация гена НФ1, расположенного на длинном плече 17 хромосомы. Он относится к генам-супрессорам роста опухолевых тканей, большая часть из которых – нейроэктодермального генеза. При дефекте в гене НФ1 нарушается синтез белков, ответственных за клеточную пролиферацию. Мутации носят характер транслокаций, делеций, инверсий, точковых изменений. Больше 80% из них приводят к синтезу нефункциональных белков или к полному отсутствию белковых молекул. Наследование происходит по аутосомно-доминантному механизму с высокой степенью пенетрации: при наличии мутационного гена у одного из родителей вероятность болезни у ребенка составляет 50%, если оба родителя имеют мутацию, риск повышается до 80-90%. Известны случаи спонтанных мутаций.

Причиной нейрофиброматоза II является мутационное изменение гена НФ2, локализованного на 22 хромосоме. Он кодирует производство белка мерлина (шванномина) – супрессора опухолевого роста. Тип наследования – аутосомно-доминантный с небольшой степенью пенетрации. Передача одного мутантного гена зачастую не проявляется, поскольку второй ген обеспечивает синтез достаточного количества белков. Если он повреждается, синтез нормальных фракций мерлина прекращается, пролиферация клеток усиливается, развивается новообразование. При других типах нейрофиброматозов также существуют мутации в генах, обеспечивающих воспроизведение молекул белков-супрессоров роста опухолей.

Патогенез

Общим патогенетическим механизмом развития нейрофиброматозов является наследственно обусловленная недостаточность какого-либо белка, подавляющего процессы опухолевой пролиферации клеток в тканях нейроэктодермального происхождения. При мутации одного гена производство опухолевых супрессоров прекращается наполовину, равновесие роста и гибели клеток смещается в сторону митотического деления. Нормальный аллельный ген частично компенсирует дефицит белка. Тяжесть нейрофиброматоза определяется тем, насколько дефектный ген влияет на активность белка-супрессора – частично или полностью нарушает функциональность, полностью блокирует производство. Кроме этого, выраженность клинических признаков зависит от сохранности противоопухолевого иммунитета.

Во многих органах и тканях пациентов формируются доброкачественные опухолевые образования, состоящие из соединительной ткани и пигментных клеток. На нервных стволах образуются невриномы; на поверхности кожи – пигментированные области, жировые бляшки, расширенные сосуды; на сетчатке глаз – факоматоз. Изменяется строение костей, они остаются недоразвитыми либо чрезмерно утолщаются, искривляется позвоночный столб.

Симптомы нейрофиброматозов

Заболевания проявляются признаками поражения кожи, нервной системы. Классическим клиническим вариантом является нейрофиброматоз типа I, на долю которого приходится 90% случаев болезни. Характерный симптом – гиперпигментация. У больных при рождении или в раннем детстве появляются кожные пятна, цвет которых варьируется от светло-золотистого до коричневого «кофе с молоком». В отдельных случаях пятна имеют фиолетовый или синий оттенок. На радужке глаза обнаруживаются узелки Лиша (пятна пигмента – гамартомы) небольшого размера, белесоватые или светло-бежевые, заметные только при офтальмологическом осмотре. Являются специфическим признаком нейрофиброматоза 1, образуются по мере взросления: у детей до 4 лет распространенность составляет 22%, с 5 до 9 лет – 41%, с 10 до 19 лет – 85%, после 20 лет – 95%.

В период пубертата и позже формируются кожные и плексиформные нейрофибромы, располагающиеся соответственно подкожно (на мелких нервных волокнах, иннервирующих кожу) и на крупных нервах. Они представляют собой небольшие доброкачественные новообразования. Кожные нейрофибромы воспринимаются как косметический дефект, при определенном расположении травмируются. Плексиформные опухоли, локализующиеся по ходу периферических нервов, выявляются на конъюнктиве, веках, в брюшной полости и средостении. Проявляются хронической болью, онемением, судорогами, параличом. Опухоли ЦНС находятся внутри черепа, представлены глиомами зрительных нервных волокон, астроцитомами, эпендимомами, невриномами слухового нерва, менингиомами и нейрофибромами. Клиническая картина определяется размерами новообразований, вовлеченностью мозговых структур в патологический процесс. В детском возрасте диагностируются расстройства психического развития: снижение когнитивных способностей, гиперактивность, редко – деменция.

При тяжелом нейрофиброматозе деформируется костная система. У больных возникает сколиоз, краевые структурные изменения тел позвонков и их отростков, эрозийные поражения краев межпозвоночных отверстий и задних ребер. Характерна атрофия либо, наоборот, гипертрофия трубчатых костей. Кости часто искривлены, на поверхности обнаруживаются периостальные гребни и наслоения. В полостях костей могут образовываться нейрофибромы. Если в процесс вовлекаются кости черепа, появляется внешняя асимметрия, наиболее выраженная при поражении лицевой части и глазниц. Свод черепа может иметь атрофированные участки, дефекты, узуры, иногда отмечается локальное увеличение костного вещества.

При типе 2 формируются высокодифференцированные опухоли, которые, однако, более агрессивны, чем при заболевании 1 типа. Пигментных пятен нет. Образуются невриномы – подвижные и болезненные неоплазии. Нередко они локализуются на слуховом нерве, вызывая потерю слуха. Нейрофиброматоз 3 типа отличается большим количеством нейрофибром, ускоренным развитием нейролемм и глиом зрительного нерва, приводящих к расстройству зрения. Специфический признак – появление нейрофибром на ладонях. При болезни 4 типа симптомы похожи, сохраняется риск поражения зрительных волокон. Для 5 типа характерны пигментные темные пятна, опухоли больших размеров, провоцирующие асимметрию тела. Течение 6 типа сопровождается лишь пигментными пятнами. При 7 типе выявляются нейрофибромы средних размеров, гиперпигментации нет.

Осложнения

В 10% случаев нейрофибромы трансформируются в злокачественные опухоли. В группе высокого риска находятся пациенты с большим катамнестическим стажем, беременные женщины. У 6% детей нарушается умственное развитие: они имеют проблемы при освоении учебных навыков (чтение, письмо, счет), с трудом запоминают новую информацию, долго адаптируются в незнакомых ситуациях. Больные всех возрастов подвержены депрессии, поскольку испытывают дискомфорт, чувство стыда и неловкости из-за обезображенной внешности. Множественные нейрофибромы провоцируют эндокринные расстройства, эпилептические припадки, гипотонию мышц, стеноз почечной и легочной артерии, легочные кисты, интерстициальную пневмонию, гипертрофию клитора, нарушения развития органов ЖКТ.

Диагностика

Подозрение на нейрофиброматоз возникает при множественных подкожных опухолях, пигментных пятнах, спинальной шванноме, ухудшении слуха и зрения. Обследование проводят дерматовенеролог, невролог, офтальмолог, отоларинголог и генетик. Перед инструментальными и лабораторными процедурами осуществляется сбор семейного и личного анамнеза, клинический опрос и осмотр. В ходе генеалогического анализа выявляется передача заболевания в нескольких поколениях, реже определяется первичная спонтанная мутация. На теле пациентов обнаруживаются нейрофибромы, пигментные области (при определенных типах болезни), искривления позвоночника, деформации костей, нарушения зрения, слуха, координации движений. Производится дифференциальная диагностика различных вариантов нейрофиброматозов, исключается синдром Протея, рассеянный липоматоз, синдром Клиппеля-Треноне-Вебера. Для уточнения диагноза назначаются:

Лечение нейрофиброматозов

В настоящее время терапия данной группы заболеваний заключается в симптоматической помощи больным. Пациенты регулярно проходят обследования, нацеленные на контроль формирования и увеличения опухолей. При наличии нейрофибром, провоцирующих боль, расположенных в местах повышенного риска травмирования, сдавливающих или смещающих жизненно важные органы, проводится их хирургическое удаление. Применяются классические методики резекции неоплазий и участков нервов, криодеструкция, лазерная хирургия. При множественных новообразованиях назначается лучевая терапия, химиотерапия. Больным с поражением опорно-двигательного аппарата показаны реабилитационные мероприятия (физиолечение, ЛФК).

Активно разрабатываются способы этиологического лечения нейрофиброматозов. На стадии клинических испытаний находится терапия ингибиторами RAS (белков-активаторов роста опухолей) у лиц с нейрофиброматозом первого типа. Этап теоретических разработок проходят методы генной инженерии. Усилия ученых-генетиков направлены на создание и внедрение в организм больных нормального НФ1 гена, отвечающего за синтез нейрофибромина, на расшифровку и введение гена ФН2, обеспечивающего транскрипцию белка шванномина. В некоторых медицинских центрах предпринимаются попытки применения патогенетической терапии, в основе которой лежит комплексное использование стабилизаторов мембран тучных клеток, антипролиферативных препаратов и ферментов, корректирующих метаболические процессы.

Прогноз и профилактика

Нейрофиброматозы являются прогностически благоприятными заболеваниями – малигнизация опухолей происходит редко, в большинстве случаев больные остаются трудоспособными и социально адаптированными. При правильных и регулярных реабилитационных мероприятиях нарушения со стороны костной системы и задержка умственного развития успешно корректируются. Поскольку заболевание является наследственным, профилактика возможна на этапе планирования беременности, парам из групп риска (с отягощенным семейным анамнезом) рекомендуется медико-генетическое консультирование с определением вероятности рождения больного ребенка.

Нейрофиброматоз: отражение проблемы в глазах

О клинической картине и типичных нарушениях развития при различных типах нейрофиброматоза — Вера Липковская, Анна Чистопрудова, члены рабочей группы по нейрофиброматозу мрбоои «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям», ассоциаты европейской организации NF PATIENTS UNITED.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Нейрофиброматоз, также известный как болезнь (синдром) Реклингхаузена, представляет собой генетическое заболевание, которое, по разным

данным, наблюдается примерно у 1 из 2500-3500 новорожденных детей. Возникновение болезни может быть обусловлено наследственными факторами,

а в ряде случаев — спонтанной мутацией генов. Гены, ответственные за возникновение нейрофиброматоза, локализованы на длинном плече 17 хромосомы 17q11.2, в которой содержится информация, ответственная за синтез нейрофибромина и других белков. Ген НФ-1 выступает как супрессор опухолевых

процессов, а потому в результате мутации нарушается общий иммунитет к

возникновению опухолей, которые в большинстве случаев являются доброкачественными.

Первые упоминания о данной болезни встречаются в литературе XIX в.,

когда ирландским хирургом Робертом Смитом в отдельную группу были выделены пациенты с опухолями на нервных тканях. Впоследствии заболевание

было описано в 1882 году в монографии немецкого патологоанатома Фридриха фон Реклингхаузена, который описал клиническую картину и патологические основы появления нейрофибром (доброкачественных опухолевых образований). В 1937 году австрийский офтальмолог Карл Лиш описал узелки

Лиша (Lisch nodules) у пациентов с нейрофиброматозом. В 1956 году исследователь Франк Кроуэ и его коллеги впервые определили, что данное заболевание является наследственным и передается потомству в

50% случаев. В 1988 году Национальные институты здравоохранения США (National In itutes of Health Consensus

Development) провели первую конференцию по нейрофиброматозу с целью выработки последовательных критериев его диагностики. По итогам конференции был принят

доклад, в котором выделялось 7 типов нейрофиброматоза.

3 ТИПА ЗАБОЛЕВАНИЯ

В настоящее время в зарубежной практике принято

выделять 3 типа заболевания: нейрофиброматоз I типа, нейрофиброматоз II типа и шванноматоз.

Для удобства нейрофиброматоз I типа и нейрофиброматоз II типа далее также будут сокращенно именоваться НФ1 и НФ2 соответственно.

Диагноз нейрофиброматоз I типа может быть поставлен

при наличии сочетания двух и более симптомов:

появляются в течение первых 2 лет жизни;

Указанные симптомы проявляются у пациентов в различные периоды жизни и практически на всем ее протяжении. Часть из них формируется в течение первых двух

лет жизни, другие к 5-7 годам, и т.д.

Помимо собственно клинической картины заболевания, оно также может стать причиной задержки развития, когнитивных нарушений, проблем психосоциального характера, нарушения координации и т.д.

Выделяют следующие основные группы нарушений в развитии при НФ1, часто являющиеся причиной низкой успеваемости при обучении: моторные навыки; речевые навыки; письмо; память, внимание и мышление;

визуально-пространственное восприятие; проблемы с планированием и организацией; проблемы с поведением и социальным взаимодействием.

Во многих случаях у пациентов с НФ1 наблюдаются расстройства аутистического спектра (РАС) и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), депрессивные и тревожные состояния.

Нейрофиброматоз — не приговор, и случается, что люди с данным заболеванием живут, совершенно не подозревая о его наличии, пока не проявится какой-либо из клинических симптомов, иногда уже во взрослом возрасте. Вместе с тем, многие пациенты постоянно находятся в зоне риска, поскольку заболевание неизлечимо и может дать осложнение в любой момент. Именно поэтому вопрос своевременной диагностики и доступного медицинского обслуживания стоит особенно остро, так

как пациенты с НФ1 должны постоянно наблюдаться у дерматолога, невролога, ортопеда, офтальмолога, кардиолога, онколога, психолога.

К сожалению, сегодня пациентам с НФ1 в России, особенно, в регионах, не так просто получить качественное медицинское обслуживание в силу того, что не все врачи

имеют большой опыт и знания в области данного заболевания. Понимание особенностей клинической картины НФ1 и дальнейшее изучение и обобщение опыта в этой сфере поможет обеспечить людям, страдающим данным заболеванием, более качественную поддержку и улучшить тем самым качество их жизни.

Нейрофиброматоз II типа встречается реже, примерно у 1 из 50 000 новорожденных. Молекулярно-генетические исследования выявили принципиальные отличия в патогенезе НФ1 и НФ2, которые представляют собой разные заболевания и

требуют дифференцированного клинического подхода. НФ2 формально является аутосомно-доминантным генетическим заболеванием. Возникающие при НФ2 опухоли являются доброкачественными, но биологически более агрессивными, чем при НФ1.

Диагноз нейрофиброматоз II типа может быть поставлен при наличии сочетания двух и более симптомов:

При НФ2 происходит развитие опухолей на восьмом черепно-мозговом нерве и вестибулярных нервах, что зачастую вызывает давление на слуховые нервы и приводит к потере слуха, и данная угроза сохраняется на протяжении всей жизни. Также примерно в подростковом возрасте появляются: звон в ушах, онемение лица,

головокружение, нарушение баланса тела, хронические головные боли. При наличии опухолей спинного мозга возможно онемение других частей тела.

В течение последних нескольких лет зарубежные ученые ведут дискуссию о пересмотре диагностических критериев НФ2. В частности, в очередной раз намерение

по пересмотру озвучивалось его инициаторами в рамках Международной конференции по нейрофиброматозу, прошедшей осенью 2018 года в Париже (Франция). Шванноматоз, также иногда именуемый нейрофиброматоз III типа, представляет собой крайне редкое генетическое заболевание, встречающееся с частотой примерно 1 случай на 1,7 млн человек. Впервые данное заболевание было описано

у пациентов из Японии, у которых наблюдались множественные кожные шванномы, опухоли ЦНС и другие неврологические осложнения, однако в отсутствие типичных для НФ клинических симптомов.

В основном, типичные для НФ2 и шванноматоза доброкачественные опухоли вырастают из т.н. шванновских клеток — глиальных клеток, образующих миелиновую оболочку нервов. В случае, когда шванновские клетки начинают бесконтрольно распространяться, они образуют своего рода капсулу, которая называется шванномой.

Несмотря на то, что сами по себе шванномы являются доброкачественными, их наличие может стать опасным в случаях, когда их разрастание приводит к сдавливанию нервов, возникновению хронических болей, что зачастую обусловливает

необходимость хирургического вмешательства или применения других методов

лечения. В частности, хронические боли у пациентов с шванноматозом являются предметом углубленного изучения в зарубежной науке, поскольку их наличие

крайне негативно сказывается на качестве жизни пациентов.

Что такое плексиформная нейрофиброма?

Последнее время мы получаем много вопросов не только по программе раннего доступа к препарату Селуметиниб, но и по плексиформным нейрофибромам в целом. Поэтому сегодня мы публикуем ответы детского онколога Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Юлии Александровны Мареевой на самые частые вопросы относительно плексиформных нейрофибром.

Плексиформная нейрофиброма (ПН)– доброкачественная опухоль, которая формируется в области крупных периферических нервов, в связи с чем чаще всего ПН не видна на поверхности. Однако, в некоторых случаях она образуется под кожей или на поверхности кожи. Термин «плексиформная» происходит от латинского слова plectere, означающего «плетение» или «переплетение», что связано с инфильтративным типом роста (прорастанием в нормальные ткани), которая гистологически выглядит как сплетение или сеть. ПН являются патогномоничными (одним из характерных признаков) для нейрофиброматоза 1-го типа (NF1).

Плексиформные нейрофибромы могут появиться в любом возрасте, в том числе могут присутствовать с рождения. Иногда их не сразу можно заметить, а только по мере роста ребенка.

Если ПН не расположена вблизи жизненно важных анатомических структур (сосуды, соседние органы и тд), то она не опасна. При локализации ПН вблизи жизненно важных структур и увеличении ее размеров могут появиться такие клинические симптомы, как болевой синдром, неврологическая симптоматика, деформация, нарушение функции органа.

2. Может ли обычная нейрофиброма превратиться в плексиформную?

ПН сразу возникает вдоль глубинно расположенных периферических нервов и имеет характерное гистологическое строение. Обычная кожная нейрофиброма не может трансформироваться в плексиформную.

3. Как быстро прогрессирует плексиформная нейрофиброма?

У разных пациентов ПН могут вести себя не одинаково, но обычно это медленный рост в течение нескольких лет.

4. Возможно ли самостоятельно отличить обычную (нейро)фиброму от плексиформной?

Если у пациента с НФ 1 типа, по данным обследования (КТ, МРТ, УЗИ), имеет место образование, которое располагается вдоль нервных сплетений и крупных периферических нервов, вероятнее всего, он столкнулся с ПН. Иногда можно увидеть только поверхностно-расположенную часть ПН, при этом весь объем образования и истинное расположение можно оценить только по данным КТ, МРТ. Это основные отличия ПН от подкожных нейрофибром.

5. К какому врачу необходимо обратиться, чтобы подтвердить наличие плексиформной нейрофибромы? Какие нужны обследования? МРТ, УЗИ, биопсия?

Пациент должен наблюдаться мультидисциплинарной командой специалистов, включая хирурга, онколога, офтальмолога, ортопеда и тд. Диагностика ПН осуществляется посредством МРТ или КТ с внутривенным КУ (контрастным усилением), УЗИ в некоторых случаях также может быть информативным. Если отмечается быстрый рост образования, появление клинических симптомов или настораживающая рентгенологическая картина – показана биопсия образования.

6. Возможно ли диагностировать плексиформную нейрофиброму в рамках дистанционного консультирования (телемедицины)?

В рамках телемедицинской консультации возможно заподозрить диагноз НФ 1 типа, опираясь на клинические проявления (пятна цвета «кофе с молоком», подкожные нейрофибромы и тд) и жалобы, назначить необходимые обследования и выявить/исключить образования, которые могут находиться вне зоны видимости при внешнем осмотре (например, образования вдоль спинного мозга, внутричерепное расположение образования). При наличии длительного анамнеза образования и клинической или генетической картины НФ 1 типа – диагноз ПН может быть очевиден.

Также, в рамках дистанционной консультации, можно предоставить результаты уже проведенного обследования (биопсии, если проводилась, МРТ, КТ, УЗИ).

7. Чем грозит невнимательное отношение к наличию плексиформной нейрофибромы?

В 10% случаях ПН могут приобретать злокачественный характер, поэтому необходимо тщательное наблюдение за внешними признаками ПН (быстрый рост образования, нарастание болевых ощущений и т.д), а также регулярное обследование и осмотр специалистами.

8. Какие доступны варианты лечения? Возможно ли полностью удалить плексиформную нейрофиброму?

К сожалению, не всегда возможно полное хирургическое удаление, вследствие характера роста и расположения ПН (см. выше). После хирургического лечения зачастую наблюдаются рецидивы ПН. В связи с этим, хирургическое вмешательство рассматривается в качестве возможной опции в случаях, когда ПН становятся симптоматическими (болевой синдром, сдавление анатомических структур и тд) и/или вызывают значительный эстетический дефект.

Для терапии жизнеугрожающих неоперабельных ПН у пациентов с НФ 1 типа возможно применение таргетной терапии МЕК-ингибиторами, которая может быть врачами профильных федеральных центров в рамках консилиума по жизненным показаниям.

9. Есть ли разница в подходе к лечению внешних и внутренних плексиформных нейрофибром?

Принципиальной разницы в лечении нет. Есть разница в наблюдении. Если за внешне расположенными ПН легко наблюдать самостоятельно, осуществляя внешнюю визуальную оценку, то для оценки ПН, расположенных не на поверхности, необходимо использовать диагностические методы (КТ/МРТ/УЗИ).

10. Может ли потребоваться операция? Нужно ли оперировать плексиформную нейрофиброму сразу или лучше наблюдать за ростом?

См. ответ к вопросу 8. ПН не требуют хирургического удаления, если нет клинических симптомов. Поверхностно расположенные ПН могут приводить к эстетическим дефектам, в связи с чем наиболее часто подвергаются хирургическому удалению при отсутствии клинических симптомов. При быстром увеличении размеров ПН и подозрении на озлокачествление всегда необходимо проведение биопсии с последующим определением тактики лечения по результатам гистологического заключения

11. Что делать, если плексиформная нейрофиброма является неоперабельной? На что обращать внимание и у каких врачей наблюдаться?

При стабильных размерах и отсутствии клинических проявлений (которые могут быть различными, в зависимости от локализации ПН: болевой синдром, нарушения дыхания, неврологическая симптоматика, функциональные нарушения и т.д.) пациент с неоперабельной ПН может быть оставлен под наблюдением. Обращать внимание необходимо на появление жалоб, изменение размеров и/или скорости роста ПН. Пациент с ПН должен наблюдаться мультидисциплинарной командой специалистов в составе онколога, хирурга, невролога, офтальмолога, при необходимости – ортопеда, врача ЛФК.

12. Как на фармакологическом уровне работает новый препарат «Коселуго»?

Данный препарат зарегистрирован пока только в США, однако в России ведется программа раннего доступа к препарату (примечание от «22/17») «Коселуго» (Koselugo) — коммерческое название препарата Селуметиниб, который является ингибитором митоген-активированных белковых киназ 1 и 2 (MEK1/2). Эти белки являются ключевыми компонентами сигнального пути RAF-MEK-ERK, который часто активируется при онкологических заболеваниях у человека. В норме белок нейрофибромин-1, который кодируется геном NF1, является регулятором данного сигнального пути, но мутация в гене NF1 приводит к патологической активации пути RAF-MEK-ERK. Селуметиниб блокирует активность белковых киназ (MEK) и тормозит рост и пролиферацию клеток, в жизнедеятельности которых активно участвует данный сигнальный путь.