Неверно что в рамках наиболее распространенной модели развития отношений между личностью

Теория и методика воспитания: конспект лекций.

10.2. Взаимодействие личности и коллектива.

Процесс включения ученика в систему коллективных отношений сложен, неоднозначен, нередко противоречив и глубоко индивидуален. Школьники – будущие члены коллектива отличаются друг от друга состоянием здоровья, внешностью, чертами характера, степенью общительности, знаниями, умениями, многими другими чертами и качествами. Поэтому они по-разному входят в систему коллективных отношений, вызывают неодинаковую реакцию со стороны товарищей, оказывают неодинаковое влияние на коллектив.

Положение личности в системе коллективных отношений во многом зависит от ее индивидуального социального опыта, определяющего характер ее суждений, систему ценностных ориентации, линию поведения. Этот опыт может соответствовать, а может и не соответствовать суждениям, ценностям и традициям поведения, сложившимся в коллективе. Выделяют три наиболее распространенные модели развития отношений между личностью и коллективом: 1) личность подчиняется коллективу (она может либо подчиняться требованиям коллектива естественно и добровольно, либо уступать ему как внешней превосходящей силе, либо пытаться и дальше сохранять свою независимость и индивидуальность, подчиняясь коллективу лишь внешне, формально); 2) личность и коллектив находятся в оптимальных отношениях; 3) личность подчиняет себе коллектив.

Взаимоотношения личности с коллективом сверстников на разных возрастных этапах различны. На первом году обучения они во многом определяются учителем через организацию учебной деятельности детей. Младшие школьники сотрудничают друг с другом прежде всего как представители определенной социальной общности – учащихся. Характер их межличностных отношений обусловлен в первую очередь влиянием учителя, его оценкой, утверждением в классе гуманных ценностей и норм общения. Организация под руководством педагога внеучебных интересных коллективных дел помогает установить в классе микроклимат сотрудничества, взаимопомощи, понимания и дружбы, т. е. создать определенную социально-культурную среду для позитивного развития личности.

В средней школе номинальное образование «класс» становится реальным. У детей формируется чувство «мы – общность», «мы – коллектив», которое выражается в стремлении заявить о себе не только в классе, но и в рамках общешкольной жизни. Формирующаяся в этом возрасте деятельность приобретает характер развитого сотрудничества на основе самостоятельной постановки цели, выработки плана, общего предвосхищения результатов. Взаимоотношения подростков становятся более избирательными появляются устойчивые дружеские объединения. Целью взаимодействия становится желание быть и действовать вместе, вносить личный вклад в достижение общего результата.

Учитывая особенности подростка (стремление к социальной общности, единению со сверстниками, сочетаемое с независимостью), педагог преимущественно занимает позицию косвенного влияния на характер коллективных связей и отношений, побуждая школьников проявлять инициативу и творчество. Чем больше задействованы в совместной деятельность лично значимые мотивы детей, тем интереснее для них она становится. Организуя микроколлективы по интересам, учитель привлекает учащихся к занятиям в кружках, секциях, общешкольных мероприятиях.

Особенностью взаимоотношений учащихся старших классов является стремление к «трансляции» значимых индивидуальных качеств сверстникам и готовность группы интегрировать индивидуальные проявления одноклассников для успешной реализации групповой деятельности. Старшим подросткам свойственны ярко выраженная ориентация на будущую жизнь, профессию, расширенная сфера социальных контактов, достаточно высокий уровень развития самосознания. Учитывая эти особенности, педагог создает условия для широкого и многогранного проявления самостоятельности, самоорганизации, инициативности классного коллектива. В таком коллективе неповторимая личность подростка раскрывается в обстановке творческой самореализации.

Таким образом, на протяжении школьного возраста детский коллектив под руководством педагога становится социокультурным образованием с развитой системой социальных связей и объединением детей, стремящихся к общим целям, сотрудничеству, достижению значимых результатов.

Характеризуя особенности детского коллектива на разных возрастных этапах, можно выделить некоторые общие моменты, связанные с вхождением личности в социум. Этот процесс, по мнению А. В. Петровского, включает в себя несколько фаз.

1. Адаптация личности в коллективе предполагает активное усвоение ею действующих в данной общности норм и овладение соответствующими формами и средствами деятельности.

2. Индивидуализация личности в коллективе порождается противоречием между достигнутой ею адаптированностью в коллективе и неудовлетворенной потребностью в максимальной персонализации.

3. Интеграция личности в коллективе проявляется в том, что коллектив принимает личность, оценивает ее индивидуальные особенности. Личность в свою очередь устанавливает отношения сотрудничества с членами коллектива. В этот период она имеет возможность наиболее полно проявить свою индивидуальность и творческий вклад в коллективную деятельность.

Свою позитивную роль в развитии личности коллектив в полной мере проявляет при условии успешного прохождения субъектом всех фаз, что обусловливает развитие общественной направленности и формирование субъектной позиции личности в общении и сотрудничестве с другими людьми.

Билет № 24. Взаимоотношения коллектива и личности

Взаимоотношения коллектива и личности. Основные условия развития детского коллектива. Педагогическое руководство воспитанием коллектива. Реализация воспитательных функций коллектива. Требования к организации работы с детским коллективом.

Вопрос об отношениях коллектива и личности – один из ключевых, и в условиях демократизации воспитания, соблюдения прав и свобод человека он приобретает особую важность. Вопрос о формировании личности ученика через воздействие на коллектив в отечественной педагогической литературе почти не рассматривался. Считалось, что личность должна, безусловно, подчиняться коллективу. Сейчас приходится искать новые, соответствующие духу временя решения, опираясь на глубинные философские концепции человека и опыт мировой педагогической мысли.

Научными исследованиями выделены три наиболее распространенные модели развития отношений между личностью и коллективом:

1) личность подчиняется коллективу (конформизм);

2) личность и коллектив находятся в оптимальных отношениях (гармония);

3) личность подчиняет себе коллектив (нонконформизм). В каждой из этих общих моделей выделяется множество линий взаимоотношений, например: коллектив, отвергает личность; личность отвергает коллектив.

Основные условия развития детского коллектива.

В развитии коллектива особая роль принадлежит совместной деятельности, поскольку он не создается путем бесед и разговоров о коллективе. Именно этим объясняется, во-первых, необходимость вовлечения всех учащихся в разнообразную и содержательную в социальном и нравственном отношении коллективную деятельность, а во-вторых, необходимость такой ее организации и стимулирования, чтобы она сплачивала и объединяла воспитанников в работоспособный самоуправляемый коллектив.

Большое значение для развития коллектива имеет организация перспективных устремлений воспитанников, т.е. вскрытый А. С. Макаренко закон движения коллектива. Если развитие и укрепление коллектива во многом зависит от содержательности и динамики его деятельности, то он должен постоянно двигаться вперед, добиваться все новых и новых успехов.

Педагогическое руководство воспитанием коллектива.

Коллектив формируется педагогом для создания оптимальной воспитывающей и развивающей среды. Основным средством воспитания коллектива и личности является разнообразная общественно полезная и личностно значимая деятельность коллектива

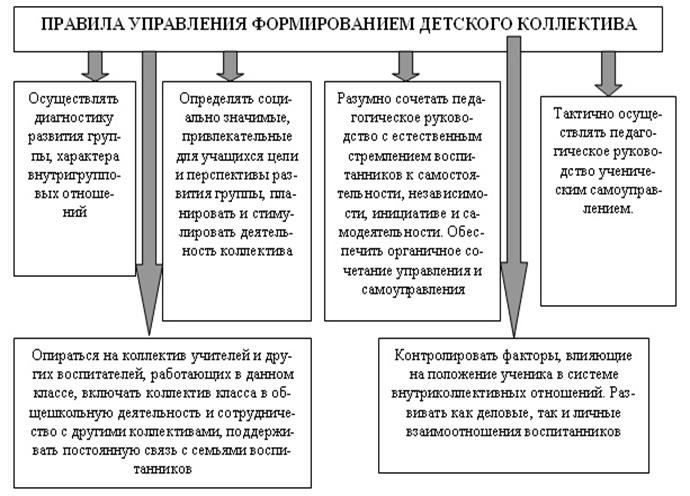

Управляя формированием детского коллектива, педагог должен соблюдать определенные технологические правила.

Реализация воспитательных функций коллектива.

Функции разнотипных коллективов разнообразны и каждый из них как воспитательный феномен оказывает своеобразное педагогическое воздействие на личность, можно утверждать, что, чем в большее количество коллективов включен учащийся, тем более значительный воспитательный эффект следует ожидать (очевидно, при условии педагогически целесообразно организованной деятельности этих коллективов).

Наиболее значимой нам представляется задача развития первичных коллективов, которые должны являться объектом педагогического влияния. В школе наиболее устойчивой структурой, на которую возможно оказать такое влияние, является класс.

Для развития коллектива класса важна реализация комплекса однородных задач, решаемых классными руководителями в своей педагогической деятельности, которые можно назвать функциями управления коллективом. Среди них можно выделить целевые и процедурные функции, обеспечивающие реализацию поставленных педагогом целей.

К процедурным функциям можно отнести следующие: диагностика уровня развития коллектива и отношений в коллективе, организация деятельности, подготовка организаторов.

В соответствии с современными подходами к пониманию взаимоотношений коллектива и личности группа по отношению к учащимся реализует следующие задачи:

— коррекция различных влияний на учащегося 9 которые он испытывает как в школе, так и вне ее;

— компенсация недостаточных возможностей самореализации учащегося в других объединениях;

— социальная защита учащегося от неблагоприятных факторов окружающей социальной среды.

Считается, что реализация этих задач возможна при наличии в школе достаточно развитой воспитательной системы»

Очень важно создать в коллективах учебных заведений обстановку взаимного доверия и взаимопомощи, взаимной ответственности.

Только при условии, что все члены коллектива хорошо знают свои права и обязанности, полномочия и грани ответственности, возможна оптимизация управленческих воздействий на коллектив.

Будучи ориентированным на самостоятельную деятельность, наделенным соответствующими правами и гарантиями, каждый педагог или учащийся получает возможность реализовать себя в конкретной деятельности, что способствует его творческому и социальному росту. Оказанное доверие создает такую систему мотиваций, при которой в процессе реализации управленческих функций как субъект, так и объект управления получают удовлетворение. Решение о делегировании полномочий и ответственности только тогда будет не формальным, а осознанным, воспринятым обеими сторонами, когда оно принимается не на основе волевого решения, а с согласия подчиненного путем коллективного обсуждения.

Основной задачей педагогического влияния на класс является обеспечение включенности учащихся в деятельность на основе отношений «ответственной зависимости» (термин А.С.Макаренко). Такая включенность позволяет, с одной стороны, обеспечить интеграционные процессы в группе, с другой — обеспечить сопричастность каждого учащегося к решению групповых проблем.

Особое значение для формирования коллективных отношений имеет развитие самоуправления в ученическом коллективе.

Требования к организации работы с детским коллективом

1) Воспитательные задачи коллектива решаются успешно, когда цели деятельности увлекательны для всех или, по крайней мере, для большинства его членов.

2) Выбирая деятельность для коллектива, необходимо учитывать наличные интересы ребят и опираться на эти интересы.

3) Важным условием успешной деятельности коллектива является такая ее организация, при которой каждый ребенок становится активным участником (сводные отряды, комитеты дел, творческие группы и т.д.).

4) При организации коллективной деятельности важно учитывать мотивы участия в ней.

5) Важным источником опыта нравственного поведения, формирования у детей ценных нравственных мотивов, сплочения коллектива является коллективная творческая игра.

В процессе совместной деятельности и общения между школьниками возникают различного вида отношения, образующие сложную внутреннюю жизнь коллектива.

Таким образом, изучение природы межличностных отношений непростая задача. Особенно сложно она решаема в коллективах. Однако главное остается то, что коллектив, безусловно, оказывает влияние на формирование, становление личности подростка. Социальное положение в коллективе формирует в личности подростка те или иные стороны, такие как самооценка, эмоциональное состояние и общение.

Модели взаимоотношения коллектива и личности

Положение личности в системе коллективных отношений самым существенным образом зависит от ее индивидуального, социального опыта. Именно опыт определяет характер ее суждений, систему ценностных ориентаций, линию поведения. Он может соответствовать, а может и не соответствовать суждениям и ценностям и традициям поведения, сложившимся в коллективе. Там где это соответствие налицо, включение личности в систему сложившихся отношений значительно облегчается. В тех же случаях, когда у школьника опыт иной (уже, беднее или, наоборот, богаче, чем опыт социальной жизни коллектива), ему труднее устанавливать взаимоотношения со сверстниками. Особенно сложно оказывается его положение, когда индивидуальный социальный опыт противоречит ценностям, принятым в данном коллективе. Столкновение противоположных линий поведения, взглядов на жизнь здесь просто неизбежно и приводит, как правило, к различным, не всегда предсказуемым результатам. Научными исследованиями выделены (таблицы) три наиболее распространенные модели развития отношений между личностью и коллективом:

1. личность подчиняется коллективу (конформизм);

2. личность и коллектив находятся в оптимальных отношениях (гармония);

3. личность подчиняет себе коллектив (нонкорфомизм)

В каждой из этих общих моделей выделяется множество линий взаимоотношений, как например: коллектив отвергает личность; личность отвергает коллектив; сосуществование по принципу невмешательства и т.д.

В каждой из этих общих моделей выделяется множество линий взаимоотношений, как например: коллектив отвергает личность; личность отвергает коллектив; сосуществование по принципу невмешательства и т.д.

Личность и коллективЛичностьподчиняется коллективуГармонизация отношений

Личность подчиняет коллективПринимает вынужденно, под давлением, бунтует

Двойная система ценностейНеформальное лидерство

1. Принимает ценности2. Принимает на словах3. Полное единство4. Добровольный конформизм5.Нон-кон-фор-мизм6. Предписанные роли

Согласно первой модели личность может подчиняться требованиям коллектива естественно и добровольно, может уступать коллективу как внешней превосходящей силе, а может пытаться и дальше сохранять свою независимость и индивидуальность, подчиняясь коллективу лишь внешне, формально. Если очевидно стремление войти в коллектив, личность склоняется к ценностям коллектива, принимает их. Коллектив «поглощает» личность, подчиняет ее нормам, ценностям и традициям своей жизни. По второй линии поведения возможны различные пути развития событий:

1. личность внешне подчиняется требованиям коллектива, сохраняя внутреннюю независимость;

2. личность открыто «бунтует», сопротивляется, конфликтует.

Мотивы приспособления личности к коллективу, его нормам и ценностям разнообразны. Наиболее распространенный, бытующий в наших школах коллективах мотив – стремление избежать лишних и не нужных осложнений, неприятностей, боязнь испортить «характеристику». В этом случае школьник только внешне воспринимает нормы и ценности коллектива, высказывает те суждения, которые от него ждут, ведет себя в различных ситуациях так, как это принято в коллективе. Однако вне школьного коллектива он и рассуждает, и думает иначе, ориентируясь на ранее сложившийся у него социальный опыт. Такое состояние может быть временным, переходным, а может оставаться постоянным. Последнее наблюдается тогда, когда сложившийся раннее социальный опыт личности, неадекватный опыту коллектива, получает подкрепление со стороны других коллективов (семьи, дворовой компании и т.д.).

Открытый «бунт» против коллектива – явление в наших школах редкое. Ребята «бунтуют» изредка и то по не принципиальным вопросам. Коллектив, сломавший личность, выступает по отношению к ней в роли жандарма – это противоречит гуманному подходу к воспитанию, и педагогам есть над, чем подумать, разрабатывая новые пути совершенствования отношений личности с коллективом.

Третья модель взаимоотношений личности с коллективом, когда личность подчиняет себе коллектив, встречается не часто. Все же, учитывая деятельность так называемых не формальных лидеров, а следовательно, и наличие двойных, а нередко и тройных систем ценностей и отношений, эту модель нельзя игнорировать. Яркая личность, ее индивидуальный опыт могут в силу тех или иных причин оказаться привлекательными в глазах членов коллектива. Эта привлекательность чаще всего обусловлена личностными качествами, необычностью суждений или поступков, оригинальностью статуса или позиции. В таком случае социальный опыт коллектива может измениться. Этот процесс может иметь двойственный характер и приводить как к обогащению социального опыта коллектива, так и к обеднению его, если новый кумир становится не формальным лидером, и ориентирует коллектив на более низкую систему ценностей, чем та которой коллектив уже достиг.

Психологи и педагоги отмечают распространенную позицию членов школьных коллективов, при которой индивидуализм проявляется в скрытой завуалированной форме. Есть немало школьников, весьма охотно берущихся за предложенную работу, особенно ответственную блеснуть, быть у всех на виду, показать свое превосходство над другими и нередко за счет других – частый мотив их усердия. Их не печалит плохое состояние дел в коллективе, иногда даже радует общие неудачи класса т.к. на этом фоне ярче блестят их собственные достижения. Разумеется, рассмотренными моделями не исчерпывается все огромное многообразие отношений личности и коллектива, к анализу которого в каждом конкретном случае надо подходить во всеоружии знания психологических механизмов мотивации деятельности и поведения личности, а так же закономерностей социальной педагогики и психологии.

| Правила управления формированием детского коллектива | |||

| Осуществлять диагностику развития группы, характера внутри-групповых отношений | Определять социально значимые, привлекательные для учащихся цели и перспективы развития группы, планировать и стимулировать деятельность коллектива | Разумно сочетать педагогическое руководство с естественным стремлением воспитанников к самостоятельно-сти, независимости, инициативе и самодеятельности. Обеспечивать органичное сочета-ние управления и самоуправления | Тактично осуществлять педагогическое руководство ученическим самоуправлением |

| Опираться на коллектив учителей и других воспитателей, работающих в данном классе, включать коллектив класса в общешкольную деятельность и сотрудничество с другими коллективами, поддерживать постоянную связь с семьями воспитанников | Контролировать факторы, влияющие на положение ученика в системе внутри-коллективных отношений. Развивать как деловые, так и личные взаимоотношения воспитанников |

В практике педагогического управления коллективом школьников необходимо соблюдать следующие важные правила:

• Разумно сочетать педагогическое руководство с естественным стремлением учеников к самостоятельности, независимости, желанием проявить свою инициативу и самодеятельность. Не подавлять, а умело направлять активность ребят, не командовать, а сотрудничать с ними. Строго дозировать педагогическое воздействие, внимательно следя за ответной реакцией школьников. При отрицательном восприятии надо немедленно изменить тактику, искать другие пути. Необходимо добиваться, чтобы цели, задачи, которые нужно решить, ставили сами ребята, и к этому их надо готовить. Выбирайте посильные цели, видимые и понятные каждому члену коллектива.• Коллектив — динамическая система, он постоянно изменяется, развивается, крепнет. Поэтому педагогическое руководство им также не может оставаться неизменным. Начиная как единоличный организатор коллектива на первой стадии, педагог по мере развития коллектива постепенно меняет тактику управления, развивает начала демократии, самоуправление, общественное мнение и на высших стадиях развития коллектива вступает в отношения сотрудничества с воспитанниками.

• Высокой эффективности коллективного воспитания классный руководитель добивается лишь тогда, когда опирается на коллектив учителей, работающих в этом классе, включает коллектив класса в общешкольную деятельность и сотрудничество с другими коллективами, поддерживает тесную и постоянную связь с семьей. Организация и координация воспитательных влияний — важнейшая обязанность классного руководителя.

5/6. Практическую цель, которая способна увлечь и сплотить воспитанников, он называлперспективой.При этом он исходил из положения о том, что «истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость». Понятная каждому воспитаннику, осознанная и воспринятая им перспективная цель становится мобилизующей силой, помогающей преодолевать трудности и препятствия.В практике воспитательной работы А. С. Макаренко различал три вида перспектив: близкую, среднюю и далекую. Близкая перспективавыдвигается перед коллективом, находящимся на любой стадии развития, даже на начальной. Близкой перспективой может быть, например, совместная воскресная прогулка, поход в цирк или театр, интересная игра-соревнование и т. д. Основное требование к близкой перспективе заключается в том, что она должна опираться на личную заинтересованность: каждый воспитанник воспринимает ее как собственную завтрашнюю радость, стремится к ее осуществлению, предвкушая ожидаемое удовольствие. Высший уровень близкой перспективы — это перспектива радости коллективного труда, когда уже один образ совместного дела захватывает ребят как приятная близкая перспектива.

Средняя перспектива,по мнению А.С. Макаренко, заключается в проекте коллективного события, несколько отодвинутого во времени. Для достижения этой перспективы нужно приложить усилия. Примерами средних перспектив, получивших распространение в современной школьной практике, можно назвать подготовку к проведению спортивного соревнования, школьного праздника, литературного вечера. Среднюю перспективу наиболее целесообразно выдвигать тогда, когда в классе уже сформировался хороший работоспособный актив, который может выступить с инициативой и повести за собой всех школьников. Для коллективов на различных уровнях развития средняя перспектива должна дифференцироваться по времени и сложности. Далекая перспектива—это отодвинутая во времени, наиболее социально значимая и требующая значительных усилий для достижения цель. В такой перспективе обязательно сочетаются личные и общественные потребности. Пример наиболее распространенной далекой перспективы — цель успешного окончания школы и последующего выбора профессии. Воспитание на далекой перспективе дает значительный эффект лишь тогда, когда главное место в коллективной деятельности занимает труд, когда коллектив увлечен совместной деятельностью, когда для достижения поставленной цели требуются коллективные усилия. При построении перспектив он замечал: выстроить систему перспективных линийнужно так, чтобы в любой момент времени коллектив имел перед собой яркую увлекательную цель, жил ею, прилагал усилия для ее осуществления. Он отмечал, что развитие коллектива и каждого его члена в этих условиях существенно ускоряется, а воспитательный процесс протекает естественно. Выбирать перспективы надо с таким расчетом, чтобы работа закончилась с реальным успехом. Прежде, чем ставить перед учениками трудные задачи, необходимо учесть и общественные нужды, и уровень развития и организованности коллектива, и опыт его работы. Непрерывная смена перспектив, постановка новых и все более трудных задач — обязательное условие прогрессивного движения коллектива. Давно установлено, что непосредственное воздействие педагога на ученика по ряду причин может быть малоэффективным. Лучшие результаты дает воздействие через окружающих его школьников. Это учитывал А. С. Макаренко, выдвигая принциппараллельного действия. Вего основе — требование воздействовать на школьника не непосредственно, а опосредованно, через первичный коллектив. Сущность этого принципа наглядно представлена на условной схеме, предложенной И. П. Подласым[25](рис. 1). Так он, основываясь на трудах А.С.Макаренко, он пишет, что каждый член коллектива оказывается под «параллельным» воздействием, по крайней мере, трех сил — воспитателя, актива и всего коллектива. Воздействие на личность осуществляется как непосредственно воспитателем (параллель 1), так и опосредованно через актив и коллектив (параллели 2′ и 2). При повышении уровня сформированности коллективf.