Неспецифические симптомы что это такое

Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта

Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта составляют группу гетерогенных (различных по природе и происхождению) клинических состояний, проявляющихся различными симптомами со стороны ЖКТ и не сопровождающихся структурными, метаболическими или системными изменениями. При отсутствии органической основы заболевания, такие расстройства существенно снижают качество жизни больного.

Для постановки диагноза необходимо существование симптомов на протяжении не менее полугода с активными их проявлениями в течение 3-х месяцев. Следует помнить также, что симптомы ФРЖКТ могут наслаиваться и перекрывать друг друга при наличии иных заболеваний, не связанных с ЖКТ.

Причины функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта

Выделяют 2 основные причины:

Симптомы функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта

Зависят от вида функционального расстройства:

Диагностика функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта

Полное, всестороннее клиническое и инструментальное обследование органов ЖКТ. При отсутствии обнаружения органических и структурных изменений и наличии симптомов дисфункции ставится диагноз функционального расстройства желудочно-кишечного тракта.

Лечение функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта

Комплексное лечение включает диетологические рекомендации, психотерапевтические мероприятия, лекарственную терапию, физиотерапевтические процедуры.

Общие рекомендации при запорах: отмена закрепляющих препаратов, продуктов, способствующих запорам, прием большого количества жидкости, пищи, богатой балластными веществами (отруби), физическая активность и устранение стресса.

При преобладании диареи ограничивают поступление в организм грубой клетчатки и назначают медикаментозную терапию (имодиум).

При преобладании болевых ощущений назначают спазмолитики, физиотерапевтические процедуры.

Профилактика функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта

Повышение стрессоустойчивости, позитивный взгляд на жизнь, уменьшение вредных влияний на ЖКТ (алкоголь, жирная, острая пища, переедания, несистематичность питания и т.д.). Специфической профилактики не существует, поскольку прямых причинных факторов не обнаружено.

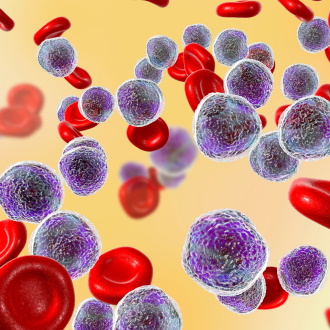

Хронические миелопролиферативные заболевания

Что такое хронические миелопролиферативные заболевания?

Хронические миелопролиферативные заболевания — группа онкопатологий крови, для которых характерно патологическое деление одного или нескольких видов кровяных телец.

Хронические миелопролиферативные заболевания считаются достаточно редкой патологией крови. Частота встречаемости составляет 1 случай на 100 тысяч населения. Подавляющее большинство пациентов — люди старше 40 лет. У мужчин подобные заболевания встречаются несколько чаще, чем у женщин.

Хронические миелопролиферативные заболевания характеризуются патологическим делением определенного вида стволовых клеток, которые при этом сохраняют способность к дифференциации. Как результат – активизируется один из ростков гемопоэза. Клетка-клон оседает в костном мозге или других органах, усиленно делится, вытесняя функциональные ткани. Так возникают экстрамедуллярные (внекостномозговые) очаги гемопоэза.

Группа хронических миелопролиферативных заболеваний включает следующие гемобластозы:

Симптомы

В норме состав крови стабилен. Смещение равновесия в пользу определенных форменных элементов становится причиной неблагоприятных последствий. Однако долгое время заболевание протекает скрыто. Первые симптомы появляются при существенных нарушениях в картине крови. Клинические проявления гемобластозов неспецифические. Они могут быть следующими:

Для некоторых видов миелопролиферативных заболеваний характерны специфические симптомы. Так, истинная полицитемия может проявляться покраснением кожных покровов и выраженным зудом после контакта кожи с жидкостями. Тромбоцитемия сопровождается кровотечениями из десен, носа, мелкими кровоподтеками на коже (петехии) и медленным заживлением ран.

Все онкогематологические заболевания развиваются постепенно – тяжесть симптоматики нарастает с течением времени. В любой момент заболевание может начать активно прогрессировать и выйти из-под контроля тех медикаментов, которые ранее были эффективны.

Причины

Механизм и точные причины развития миелопролиферативных заболеваний точно не установлены. Некоторые формы патологии обусловлены генетическими нарушениями и предаются «по наследству». Поэтому наличие гемобластоза у кого-либо из кровных родственников указывает на повышенный риск заболевания. К таковым относится истинная полицитемия и эссенциальная тромбоцитемия.

Другие хронические миелопролиферативные заболевания связывают с сочетанным воздействием ряда неблагоприятных внешних и внутренних факторов. Например, воздействие радиации или токсических веществ на фоне метаболических нарушений, гормональных сбоев, повышенного воспалительного фона и возрастных изменений может стать пусковым фактором развития патологий костного мозга.

Хронические неспецифические заболевания легких ( ХНЗЛ )

Хронические неспецифические заболевания легких – это различные в этиологическом и патоморфологическом отношении болезни дыхательной системы, протекающие с постоянным продуктивным кашлем и диспноэ вследствие преимущественного поражения бронхов или паренхимы. Включают в себя такие нозологически самостоятельные формы, как хронический бронхит, БЭБ, бронхиальную астму, эмфизему легких, пневмосклероз, хроническую пневмонию. ХНЗЛ диагностируются по результатам спирографии, рентгеновского и эндоскопического обследования. Методы лечения ХНЗЛ могут включать фармакотерапию, бронхоскопическую санацию, физиотерапию, ЛФК; при стойких морфологических изменениях – хирургическое лечение.

МКБ-10

Общие сведения

Группа хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ) объединяет болезни органов дыхания, имеющие различные причины и механизмы развития, но сходные клинические проявления и морфофункциональные нарушения. Показатели заболеваемости ХНЗЛ в регионах России варьируют от 12 до 29 случаев на 1000 населения.

Показатель ХНЗЛ увеличивается с возрастом и достигает своего пика в возрастной группе 40-60 лет. Среди пациентов большинство составляют мужчины. В структуре ХНЗЛ преобладает хронический бронхит (около 60%), бронхиальная астма (

35%), бронхоэктазы (около 4%), на остальные болезни приходится менее 1%.

Причины ХНЗЛ

Основными факторами, определяющими частоту заболеваемости населения хроническими неспецифическими заболеваниями легких, являются высокий уровень загрязненности воздушной среды, профессионально-производственные вредности, острые инфекционные заболевания дыхательных путей, негативные привычки. Более высокие эпидемиологические показатели по ХНЗЛ отмечаются в индустриальных городах, где в атмосферном воздухе регистрируется содержание поллютантов (оксидов азота, диоксида серы, диоксида углерода, пыли, взвешенных частиц и др.), превышающее ПДК в 3-5 раз.

Основной профессиональный контингент среди пациентов с ХНЗЛ составляют лица, подвергающиеся сквознякам, воздействию загазованности, запыленности, раздражающих запахов на рабочем месте. Многочисленные исследования подтверждают связь между частотой развития ХНЗЛ и длительным курением (свыше 10 лет). Преморбидными состояниями для клинически выраженных форм ХНЗЛ выступают частые и затяжные ОРВИ, повторные острые бронхиты и пневмонии, хронические заболевания верхних дыхательных путей, аллергические заболевания, иммунные нарушения.

Патогенез

В основе морфогенеза различных хронических неспецифических заболеваний легких лежит один из трех механизмов: бронхитогенный, пневмониогенный и пневмонитогенный. Бронхитогенный путь развития ХНЗЛ связан с нарушением бронхиальной проходимости и дренажной функции бронхов. По такому механизму развиваются заболевания с обструктивным компонентом: хронический бронхит, БЭБ, бронхиальная астма и эмфизема легких. Пневмониогенный механизм лежит в основе формирования хронической пневмонии и хронического абсцесса легкого, которые являются осложнениями бронхопневмонии или крупозной пневмонии. При этих заболеваниях выражен рестриктивный компонент. Пневмонитогенный путь определяет развитие интерстициальных заболеваний легких.

Исходом любого из названных морфогенетических механизмов ХНЗЛ служит развитие пневмосклероза (пневмофиброза, пневмоцирроза), легочной гипертензии, легочного сердца и сердечно-легочной недостаточности. Хронические неспецифические заболевания легких рассматриваются как фактор риска развития туберкулеза легких, рака легкого.

Классификация

Впервые это понятие «ХНЗЛ» было введено в обращение на международном симпозиуме пульмонологов, состоявшемся в 1959 г. в Лондоне. Тогда в группу ХНЗЛ были включены три нозологии:

Спустя три года на научной конференции в Москве этот список бы дополнен еще тремя заболеваниями:

Специфические поражения легких (туберкулез), профессиональные болезни (пневмокониозы) и бронхопульмональный рак в эту группу включены не были.

В современной пульмонологии вопросы классификации хронических неспецифических заболеваний легких остаются дискуссионными. Так, ряд авторов дополнительно относят к ХНЗЛ интерстициальные болезни легких. Другие возражают, что самостоятельными нозологиями из ХНЗЛ являются лишь хр. бронхит, эмфизема и бронхиальная астма; остальные же (пневмосклероз, хр. пневмония, бронхоэктазы) носят синдромальный характер и должны рассматриваться как осложнения основных, самостоятельных форм. Существование хронической пневмонии также признается не всеми исследователями.

Основные формы ХНЗЛ

Хронический бронхит

Как и другие хронические неспецифические заболевания легких, часто является следствием затяжного течения острого бронхита вирусной этиологии (развившегося на фоне гриппа, кори, аденовирусной или РС-инфекции) или бактериального генеза (вызванного длительной персистенцией в бронхах гемофильной палочки, пневмококка и др.). Может развиваться в результате продолжительного воздействия на воздухоносные пути химических и физических факторов (курения, запыленности воздуха, загрязнения промышленными отходами).

По распространенности может быть локальным или диффузным; по типу воспаления – катаральным или слизисто-гнойным; по наличию/отсутствию бронхиальной обструкции – обструктивным и необструктивным; по характеру морфологических изменений в бронхах – атрофическим, полипозным, деформирующим. Клиническими критериями хронического бронхита служат 2-3 обострения воспалительного процесса в год на протяжении 2-х лет с ежегодной продолжительностью не менее 3-х месяцев. Больных беспокоит постоянный кашель с мокротой. Во время обострений кашель усиливается, мокрота становится гнойной, присоединяется субфебрильная температура, потливость. Исходами и осложнениями хронического бронхита могут становиться хроническая пневмония, ателектаз легкого, эмфизема, пневмофиброз.

Бронхиальная астма

Является второй по частоте формой хронических неспецифических заболеваний легких. Характеризуется гиперреактивностью бронхиального дерева, приводящей к гиперсекреции бронхиальной слизи, отеку и пароксизмальному спазму воздухоносных путей. К основным клиническим типам относятся неатопическая, атопическая, смешанная, аспирин-индуцированная, профессиональная БА.

Между приступами состояние больных БА вполне удовлетворительное. При длительном анамнезе хронического неспецифического заболевания легких развивается обструктивная эмфизема, легочное сердце, легочно-сердечная недостаточность.

Хроническая обструктивная эмфизема легких

Представляет собой хроническое неспецифическое заболевание легких, морфологической основой которого выступает стойкое расширение просвета респираторных бронхиол и альвеол в результате хронической обструкции воздухоносных путей на фоне хронического бронхита и облитерирующего бронхиолита. Легкие приобретают повышенную воздушность, становятся перераздутыми, увеличенными в размерах.

Клинические проявления эмфиземы обусловлены резким сокращением площади газообмена и нарушением легочной вентиляции. Симптоматика нарастает постепенно, по мере распространения патологических изменений на большую площадь легочной ткани. Беспокоит прогрессирующая одышка, кашель со скудной слизистой мокротой, похудание. Обращает внимание бочкообразное расширение грудной клетки, синюшность кожи, утолщение ногтевых фаланг пальцев рук по типу барабанных палочек. При эмфиземе часты инфекционные осложнения, легочные кровотечения, пневмоторакс. Причиной смерти становится тяжелая дыхательная недостаточность.

Бронхоэктатическая болезнь

Морфологическим субстратом настоящей формы хронических неспецифических заболеваний легких служат мешковидные, цилиндрические или веретенообразные расширения бронхов. Бронхоэктазы могут носить локальный или диффузный характер, врожденное или приобретенное происхождение. Врожденные бронхоэктазы обусловлены нарушениями развития бронхиального дерева в пренатальном и постнатальном периодах (в результате внутриутробных инфекций, при синдроме Зиверта-Картагенера, муковисцидозе и др.). Приобретенные бронхоэктазы могут формироваться на фоне рецидивирующих бронхопневмоний, хр.бронхита, длительного нахождения инородного тела в бронхах.

Основные респираторные симптомы включают постоянный кашель, выделение желто-зеленой мокроты с запахом, иногда кровохарканье. Обострения протекают по типу обострений хронического гнойного бронхита. Внелегочный симптомокомплекс при бронхоэктатической болезни представлен деформацией пальцев в виде барабанных палочек и ногтей в форме часовых стекол, «теплым» цианозом. Осложнениями хронического неспецифического заболевания легких может стать легочное кровотечение, абсцесс легкого, сердечно-легочная недостаточность, амилоидоз, гнойный менингит, сепсис. Каждое из этих состояний представляет потенциальную опасность для жизни пациента с ХНЗЛ.

Хроническая пневмония

Патоморфологические изменения при хронической пневмонии сочетают воспалительный компонент, карнификацию, хр.бронхит, бронхоэктазы, хронические абсцессы, пневмофиброз, поэтому в настоящее время данное хроническое неспецифическое заболевание легких как самостоятельная нозология признается не всеми авторами. Каждое обострение хр.пневмонии приводит к появлению новых очагов воспаления в легочной ткани и увеличению площади склеротических изменений.

К постоянным симптомам, сопровождающим течение хронической пневмонии, следует отнести кашель с отделением мокроты (слизисто-гнойной в фазе ремиссии и гнойной в фазе обострения) и стойкие хрипы в легких. В остром периоде повышается температура тела, возникают боли в груди в проекции инфильтрата, дыхательная недостаточность. Заболевание может осложняться легочно-сердечной недостаточностью, абсцедированием, эмпиемой плевры, гангреной легких и др.

Пневмосклероз

Проявляется как признаками причинно значимого заболевания, так и признаками дыхательной недостаточности (одышкой, кашлем, синюшным оттенком кожи, «пальцами Гиппократа»). В стадии цирроза легкого резко выражена деформация грудной клетки, отмечается атрофия грудных мышц. Больной ослаблен, быстро устает, теряет в массе. Течение основного заболевания ведет к прогрессированию пневмосклероза, а пневмосклероз утяжеляет основную патологию.

Диагностика

Диагноз различных форм хронических неспецифических заболеваний легких устанавливается пульмонологом с учетом особенностей клинического течения патологии и результатов инструментальной и лабораторной диагностики.

Лечение ХНЗЛ

Лечение хронических неспецифических заболеваний легких зависит от этиологических факторов, патогенетических механизмов, степени морфофункциональных изменений, остроты процесса. Однако можно выделить некоторые общие подходы к лечению различных самостоятельных форм ХНЗЛ.

Консервативная терапия

С целью купирования инфекционно-воспалительных процессов в бронхах и легких подбираются противомикробные препараты с учетом чувствительности микрофлоры. Назначаются бронхолитические, отхаркивающие и секретолитические средства. С целью санации бронхиального дерева осуществляется бронхоальвеолярный лаваж. В этом периоде широко используются постуральный дренаж, вибромассаж, СВЧ и УФО на грудную клетку. Во время приступов затруднения дыхания рекомендуются бронходилататоры, оксигенотерапия.

Вне обострения показано диспансерное наблюдение пульмонолога, лечение в санатории, ЛФК, спелеотерапия, аэрофитотерапия, прием растительных адаптогенов и иммуномодуляторов. С десенсибилизирующей и противовоспалительной целью могут назначаться глюкокортикостеродиды. Для адекватного контроля над течением БА подбирается базисная терапия.

Хирургическое лечение

Вопрос о хирургической тактике при хронических неспецифических заболеваниях легких ставится в случае развития стойких локальных морфологических изменений легких или бронхов. Чаще всего прибегают к резекции пораженного участка легкого либо пневмонэктомии. При двухстороннем диффузном пневмосклерозе может быть показана трансплантация легких.

Неспецифический лимфаденит

Выделяют два типа лимфаденитов неспецифический, о котором мы поговорим подробно в этой статье, и специфический. Неспецифический лимфаденит это воспалительный процесс, который начался в лимфатических узлах.

Причины неспецифического лимфаденита

Подтолкнуть развитие неспецифического лимфаденита может возникновение:

Воспалительные процессы, охватывающие небольшую территорию, вызывают развитие местного лимфаденита.

Симптомы неспецифического лимфаденита

Признаками, которые проявляются при неспецифическом лимфадените первыми, станут болезненность, а также увеличение лимфоузлов. При определенных формах заболевания (катаральная и гиперпластическая) доктор сможет выявить его при первичном медицинском осмотре, потому что уплотнения легко определяются на ощупь.

Если болезнь запущена, то в лимфоузлах может появиться нагноение. Очевидно, что развивающаяся интоксикация усугубит и симптомы. У больного начнется лихорадка, заболит голова, непременно ухудшится аппетит, и появится слабость. Пораженный узел при этом из-за гнойной начинки станет мягким, но болезненность сохранится. Постепенно в его области проявляется отек и гиперемия, затем начинается гнойное расплавление, которое сопровождает флюктуация.

Если же поражение не лечить, то гной может прорваться наружу или в ткани, соседствующие с очагом поражения. Последствия в этом случае таковы: тахикардия, нарушения сна, исчезновение аппетита, бурное проявление интоксикации.

Диагностика неспецифического лимфаденита

Определить развитие острого неспецифического лимфаденита, когда он имеет локализацию на поверхности, в большинстве случаев легко, потому что тогда клинические признаки явно выражены.

Сложности возникают в случае, когда заболевание осложнено и запущено, то есть на симптомы острого неспецифического лимфаденита накладываются симптомы других проявлений. В этом случае разделить их тяжело. Когда заболевание становится хроническим, и его важно не перепутать с лейкозом, у больного берется биопсия лимфоузла.

В свою очередь доказать наличие острого неспецифического лимфаденита можно при проведении ряда анализов, таких как компьютерная томография и туберкулиновые пробы Пирке и Манту (в общей сложности таких исследований существует около десятка).

Лечение неспецифического лимфаденита

Как правило, лечение гиперпластического и катарального лимфаденита состоит из двух пунктов. Прежде всего, больному необходимо обеспечить покой пораженной области, после чего он получает антибиотики, которые выбирают, основываясь на данных о возбудителе заболевания. Кроме того, пациенту дают витамины, также он проходит УВЧ-терапию.

В случае, когда возникает нагноение, аденофлегмону вскрывают, после чего удаляют гной и производят санацию очага воспаления. Конечно же, лечат и заболевание, запустившее в лимфоузлах пагубный процесс. При специфических лимфаденитах сначала стремятся остановить первичный процесс.

Профилактика неспецифического лимфаденита

Конечно же, лучше не допустить образования лимфаденита, чтобы потом не пришлось столкнуться с его последствиями. Для профилактики поражений необходимо соблюдать некоторые правила: не допускать развития хронических инфекций, при травмах строго соблюдать все необходимые меры предосторожности, а также следить за своим иммунитетом.

Важно получать в нужной дозировке витамин С, который помогает бороться с этим поражением. Нежелательно употреблять продукты, которые могут провоцировать воспалительные процессы (красное мясо).

Вегетативная дисфункция сердца

Вегетативная дисфункция сердца является частью симптомокомплекса, называемого соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы. Так как ВНС обеспечивает стабильность работы практически всех внутренних органов, то и симптомы расстройства ее чрезвычайно разнообразны.

Симптомы вегетативной дисфункции сердца

Симптоматику вегетативной дисфункции выявить достаточно просто, однако для окончательного установления диагноза врачу нужно точно ответить на следующие вопросы: являются ли данные симптомы признаком самостоятельной болезни или же проявлением другого, соматического, неврологического, психического заболевания? Могут ли они означать наличие патологии ССС (сердечно-сосудистой системы): гипертония, ИБС, клапанные пороки, воспаление миокарда?

При установке диагноза вегетативной дисфункции учитывают:

Выделяют основные и дополнительные диагностические признаки вегетативной дисфункции. Достоверным можно считать диагноз при наличии двух и больше основных и 2-х дополнительных признаков.

Основные признаки:

Дополнительные признаки:

Также есть признаки, наличие которых со стопроцентной вероятностью исключает диагноз вегетативной дисфункции. Выявляются они при осмотре и дополнительном обследовании. Это отеки ног, влажные хрипы в легких, аускультативные шумы в диастолу, увеличение сердца (гипертрофия, дилатация), изменения на ЭКГ (блокада левой ножки п.Гиса, АВ-блокада II-III степени, очаговые изменения, смещение сегмента ST, нарушения ритма кроме единичной экстрасистолии), изменения в анализах крови.

Причины ВСД

В основе заболевания — нарушение нейрогуморальной регуляции вегетативной нервной системы, отвечающей за стабильность и слаженность деятельности всех внутренних органов и организма в целом. Это отдел нервной системы, не подчиняющийся сознанию и управлению волей человека.

Диагностика и лечение вегетативной дисфункции сердца

Вегетативная дисфункция является диагнозом исключения. После того как будет исключен ряд сердечно-сосудистых заболеваний благодаря лабораторным, инструментальным методам (ЭКГ, ЭхоКГ, Холтер-ЭКГ и др.) следует проводить дифдиагностику с нервно-психическими заболеваниями и только в последнюю очередь думать о вегетатике.

Лечение же непосредственно расстройства вегетативной нервной системы следует начинать с оздоровления образа жизни: регулярные физические нагрузки, спорт (приоритетно плавание), исключение вредных привычек, полноценный ночной сон, оптимальное питание, нормализация массы тела, закаливание.

Из медикаментов используются адаптогены, дневные транквилизаторы, ноотропы, сосудистые препараты, антиоксиданты, витамины.

К кому обратиться?

В случае преобладания кардиальной симптоматики для правильной диагностики и при необходимости лечения нужна консультация врача-кардиолога. Лечение вегетативных расстройств является компетенцией неврологов и психиатров.