Неполная инволюция тимуса на кт что это может быть

Что нужно знать о патологии тимуса

Внутренний секрет

Вилочковая железа — источник популяции тимусзависимых лимфоцитов (Т-лимфоцитов), которые отвечают за распознавание антигенов, регуляцию и другие функции иммунного ответа. Именно в тимусе происходит их клонирование и дифференцировка. Для обеспечения защиты созревающих Т-лимфоцитов от воздействия разнообразных антигенов даже существует гемато-тимусный барьер.

Еще одной особенностью вилочковой железы является ее «недолговечность» — с пубертатного периода начинается инволюция, и у взрослых практически вся железистая ткань заменяется жировой.

Значимость этой железы трудно переоценить. При ее недоразвитии происходит снижение клеточного и гуморального иммунитета, в следствие чего возникают септические осложнения в первую очередь вирусной и грибковой природы. В детском возрасте возможно и увеличение вилочковой железы (тимомегалия), которое часто сопровождается экссудативно-катаральным диатезом, тяжелым и длительным течением бронхолегочных заболеваний. Правда, следует учитывать возможность частого физиологического увеличения вилочковой железы на первом году жизни, которое может наблюдаться почти у половины детей.

Отдельно стоят болезни тимуса у взрослых. В большинстве случаев речь идет о различных опухолях вилочковой железы, которые носят общее название — тимомы. Они являются наиболее частыми новообразованиями средостения (комплекс органов, расположенных между правой и левой плевральными полостями), хотя и составляют менее 1 % всех онкологических заболеваний. Чаще всего встречаются доброкачественные образования (65—70 %), но и они могут доставлять большие проблемы больному. Правда, на начальных стадиях и при медленном росте эти опухоли не сопровождаются какими-либо патологическими симптомами, поэтому выявить их можно только случайно, при компьютерной томографии грудной клетки. Однако значительное увеличение объема патологически измененной вилочковой железы приводит к сдавлению и нарушению функции близлежащих органов. Поскольку тимус расположен в средостении, за грудиной, его ближайшими «соседями» являются трахея, пищевод, сердце, аорта, легочная артерия, большая полая вена и нервные волокна.

Характерные симптомы при развитии опухоли тимуса — затруднение дыхания и глотания, кашель, отеки и цианоз верхней части туловища и лица, боль за грудиной, шум и тяжесть в голове, возможен сбой сердечного ритма. Нарушение работы тимуса, которое возможно даже при доброкачественном течении опухоли, часто приводит к развитию миастении — нарушению функции мускулатуры тела. Это нервно-мышечная патология, которая имеет аутоиммунную природу и сопровождается быстрой слабостью и утомляемостью в первую очередь скелетных мышц. Больному человеку трудно встать со стула, подняться по лестнице, руки становятся «ватными». Усталость нарастает к вечеру: нарушается речь, опускаются веки, появляется двоение в глазах, сложно сфокусировать взгляд. При выраженной симптоматике нарушается процесс жевания и глотания, изменяется голос (становится гнусавым). Характерна связь физической нагрузки одних групп мышц с нарушением других функций мышечной системы. Так, после некоторого усилия слабость ощущается не только в мышцах, которые были задействованы, но и во всех остальных. Для злокачественных опухолей, особенно на поздних стадиях, характерны отдаленные метастазы и нарастающая интоксикация.

Лечение болезни комплексное, после хирургической операции назначается лучевая и химиотерапия. Оперативные вмешательства в настоящее время могут в ряде случаев проводиться эндоскопически (торакоскопия), что позволяет значительно сократить послеоперационный период. Современные методы лечения позволяют вернуть здоровье в 60—90 % случаев в зависимости от степени развития патологии.

Опухоли средостения: что это такое, классификация.

Опухоли средостения – общее название новообразований, которые расположены в медиастинальном пространстве груди. В 40% случаев диагностирования опухоли являются злокачественными, и тогда ставится диагноз рак средостения. Все опухоли делятся на две большие группы – первичные и вторичные. В первом случае речь идет о тех новообразованиях, которые формируются непосредственно в области средостения, во втором – опухоли образуются сначала в тканях, расположенных вне обозначенной области, а рак средостения развивается уже из метастаз. Иногда опухоли средостения называют рак тимуса, но это не совсем корректное обозначение диагноза. Дело в том, что он обозначает наличие злокачественных клеток в вилочковой железе, тогда как опухоли средостения могут начать свой рост и из других структур.

В зависимости от локализации опухоли различают следующие виды злокачественных новообразований:

Злокачественные новообразования средостения диагностируются чаще всего в возрасте 18-45 лет, какой-то гендерной предрасположенности не отмечается.

Отдельно в медицине рассматриваются мезенхимальные опухоли – представляют собой рак мягких тканей, к таковым относятся липомы и гемангиомы, лейомиосаркомы и фибромы. Поражают разные части средостения, относятся к группе вторичных, потому что «вырастают» из метастаз.

К редким опухолям средостения относятся липо- и фибросаркомы. Их опасность заключается в том, что они долгое время протекают бессимптомно и пациент обращается за помощью к врачу при выраженных нарушениях, когда рак находится уже на 3 и 4 стадии развития. Также к этой группе относится рак тимуса (тимома) – развивается в клетках вилочковой железы.

Какие симптомы укажут на рак средостения?

Рак может протекать в двух стадиях – бессимптомной и с выраженными признаками. Продолжительность прогрессирования опухоли средостения без симптомов зависит от нескольких факторов – место локализации новообразования, уровень общего иммунитета, возраст человека. Часто бессимптомно протекающий рак диагностируется случайно, во время проведения стандартной процедуры флюорографии в рамках диспансеризации.

К основным признакам рака средостения относятся:

Злокачественные опухоли растут достаточно быстро, поэтому переход из бессимптомной стадии в форму с выраженной клинической картиной недолгий. Могут проявляться и дополнительные симптомы типа отечности верхней части туловища и лица, синюшного цвета лица, расширения подкожных вен шеи.

Самым ранним проявлением рака средостения считается болевой синдром, особенно часто он проявляется при раке тимуса. В таком случае боли идентичны приступам стенокардии. Существует и ряд специфичных признаков опухолей средостения:

Общие симптомы, слабовыраженная клиническая картина, многообразие признаков, которые присущи и другим патологиям, делают диагностику только по жалобам пациента и стандартным обследованиям практически невозможной. Кроме этого, опухоли средостения могут быть и доброкачественными – например, рак тимуса по своей клинической картине полностью идентичен признакам доброкачественных новообразований в вилочковой железе.

Диагностика опухоли средостения.

Опухоль средостения может быть диагностирован инструментальными методами, которые являются самыми информативными:

Если перечисленных обследований недостаточно, то назначается хирургическая биопсия. Морфологическое исследование биологического материала позволяет полностью охарактеризовать рак средостения. Эта манипуляция важна для классификации опухоли – будет ли диагностирован именно рак тимуса или опухоль представляет собой доброкачественное образование.

Если есть подозрение на тимому (рак тимуса), то целесообразно проводить ультразвуковое исследование. Оно не выявит опухоль средостения, но даст возможность оценить состояние лимфатических узлов и жировой ткани в подключичной области.

К общим методам диагностики относятся анализы крови (общий, биохимический, коагулограмма), анализ мочи (общий), ЭКГ.

Лечение опухолей средостения.

Самым эффективным методом лечения опухолей средостения считается его хирургическое удаление, которое всегда сопровождается и специфической терапией. Если диагноз был поставлен на ранней стадии, врач может четко определить размер и форму опухоли, то применяется радиохирургический метод ее удаления по системе КиберНож. В случае больших размеров опухоли средостения удаляются классическим хирургическим методом с последующей химиотерапией. Диагностирование рака на поздней стадии делает нецелесообразным оперативное удаление новообразования, поэтому пациенту назначают только поддерживающее лечение (химиотерапия или лучевая) – рак средостения прекращает стремительно разрастаться, снижается вероятность распространения метастаз, облегчается симптоматика.

Если диагностирован рак тимуса (тимома), то врач опирается на данные исследований – каков размер опухоли средостения, есть ли ее разрастание. В некоторых случаях сначала проводится несколько курсов химиотерапии и только после этого назначается хирургическое лечение. Дополнительно, после проведения операции по удалению опухоли средостения, пациенту назначают гормональные препараты, иммуноподдерживающие средства.

Принимать решение о проведении терапевтического лечения или хирургического удаления опухоли средостения может только лечащий врач. Операция выполняется только в том случае, если специалист будет уверен в том, что он сможет удалить сразу все новообразование. Так как диагноз рак средостения часто ставится на поздних стадиях заболевания, то даже хирургические методы могут быть бесполезными по причине распространения метастаз, поражения внутренних органов и мягких тканей вокруг средостения.

Прогноз рака средостения.

Теоретически прогнозы на выздоровление при диагностировании опухоли средостения (рака тимуса) положительные. Но проблема заключается в сложностях диагностики – клиническая картина не типичная для злокачественных образований, часто люди либо предпринимают попытки лечения сами, либо обращаются со стандартными жалобами к врачу и им ставят неверный диагноз. Пока проводится лечение неверного заболевания, время проходит и наступает рак, средостения достигает тяжелой стадии. При своевременном выявлении рака тимуса вероятность благоприятного исхода составляет 68%.

Опухоли средостения (рак тимуса) возможно вылечить, но при условии своевременного выявления. Хирургический метод и последующая химиотерапия дают возможность полностью выздороветь. По причине неспецифической клинической картины диагностирование на ранней стадии затруднено, поэтому важно проходит диспансеризацию – это реальный шанс полностью избавиться от злокачественных образований.

Филиалы и отделения, в которых лечат опухоль средостения (рак тимуса)

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

В Отделе торакоабдоминальной онкохирургии

Заведующий отделом – д.м.н. А.Б. РЯБОВ

В Отделении торакальной хирургии

Контакты: (495) 150 11 22

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Заведующий Отделом торакоабдоминальной онкологии – д.м.н. В.Ю. СКОРОПАД

Тимус – что это? Роль тимуса на первому году жизни ребенка

Консультацию педиатра и аллерголога-иммунолога

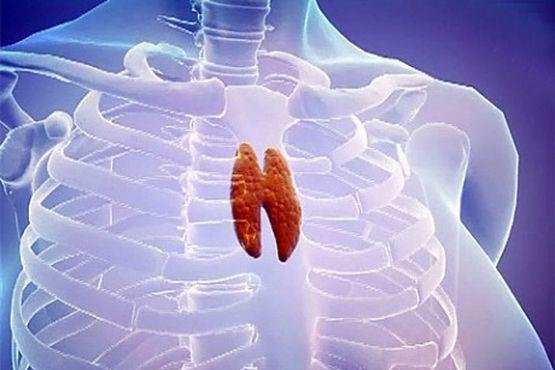

Тимус (вилочковая железа) – важный орган иммунной системы детей. Он расположен в верхнем отделе грудной клетки и состоит из двух долей, соединяющихся в передней части трахеи. Железа растет до наступления половой зрелости, достигая массы 30–40 грамм, затем постепенно уменьшается (обратное развитие).

Она играет доминирующую роль в иммунной, эндокринной системе. Тимус продуцирует тимозин, тимопоэтин, стимулирующие выработку антител, а также производит Т-лимфоциты – белые клетки крови, уничтожающие аномальные клетки с чужеродными антигенами. Другая функция вилочковой железы – предотвращение патологического роста клеток и предупреждение рака. Следует отметить, что тимус играет ведущую роль в иммунитете ребенка до трех лет.

Роль тимуса в жизни ребёнка

До рождения и в детстве тимус ответственен за производство плюс созревание Т-лимфоцитов, защищающих организм от определенных угроз, включая вирусы, бактерии. Тимус является крупнейшим лимфоидным органом у новорожденных, так как активнее других тканей продуцирует лимфоциты. Железа выступает «первой скрипкой» в развитии и улучшении иммунной системы ребенка.

Тимус производит и секретирует тимозин – гормон, необходимый для выработки Т-клеток. После «созревания» в железе они поступают в кровь и мигрируют в лимфоузлы и селезенку, где помогают иммунной системе бороться с болезнью.

В некоторых случаях функции вилочковой железы снижены, что ослабляет иммунную систему, увеличивая склонность к инфекциям и аллергии. Ребенок страдает затяжными ОРВИ, патология легко переходит в хроническую. Недостаток Т-лимфоцитов в организме может привести к иммунодефицитным заболеваниям, характеризующимися сильной потливостью, отечностью и/или болезненностью горла, припухлостью лимфатических узлов, депрессией.

Недоедание и дефицит белка в раннем возрасте обусловливает медленный или ограниченный рост тимуса, «подрывая» тем самым нормальное функционирование лимфоцитов. Вот почему важно сбалансированное питание с достаточным количеством белка.

Доктора данного направления

Патология тимуса

Основные виды патологии тимуса:

Увеличение тимуса у детей

Отклонение в размере тимуса в большую сторону и снижение его функции обозначают термином «синдром увеличенной вилочковой железы» (СУВЖ) у детей. Проблему увеличенного тимуса чаще рассматривают в свете дифференциальной диагностики с плевритом, перикардитом, опухолями средостения, другими патологиями.

Ошибочно считают, что увеличенный тимус у детей грудного или раннего возраста является физиологическим состоянием. Особенности протекания инфекционных заболеваний у маленьких пациентов с СУВЖ заставляют классифицировать синдром, как патологию. Дети с СУВЖ имеют большую вероятность развития дисбаланса нейроэндокринной плюс иммунной систем. Поэтому пациенты с выявленным увеличением тимуса требуют полного обследования и диспансерного наблюдения у эндокринолога, иммунолога.

Симптомы заболевания или нарушения развития вилочкой железы

Для того, что бы вовремя выявить патологию тимуса, родителям стоит обратить внимание на отклонения, имеющие различную степень выраженности, которые могут свидетельствовать о заболевании или нарушении развития вилочковой железы:

При возникновении подозрений на патологию тимуса, врач может назначить дополнительные методы обследования:

Тимическая недостаточность поддается иммунокорекции, которая индивидуально подбирается врачом аллергологом-иммунологом. Стоит обратить внимание, что своевременная диагностика патологии вилочковой железы особенно актуальна на первом году жизни ребенка, когда ребенку начинают проводить вакцинацию.

Для получения подробных консультаций о роли тимуса в жизни ребёнка на первом году жизни обращайтесь к педиатрам медицинских центров «Президент-Мед»

Магнитно-резонансная томография (МРТ) в Санкт-Петербурге

Запишитесь на МРТ по телефону (812) 493-39-22 или заполните форму

Расписание приема МРТ:

ЦМРТ «Нарвский»

(812) 493-39-22

в четверг прием с 8-00 до 23-00

и воскресенье прием с 8-00 до 23-00

ул. Ивана Черных,29

МРТ аппарат 1,5 Тл

суббота :

ЦМРТ «Старая деревня»

(812) 493-39-22

прием 8-00 до 23-00

ул. Дибуновская,45

МРТ аппарат 1,5 Тл

Прием в “РНХИ им. проф. А.Л. Поленова” прекращен по техническим причинам и

перенесен в ЦМРТ

Лучевая диагностика поражений вилочковой железы

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ МИАСТЕНИИ

По материалам главы из монографии «Миастения» под ред.проф.С.В.Лобзина

Лучевая диагностика и лечение миастении при опухолевом и неопухолевом поражении вилочковой железы (ВЖ) до настоящего времени представляют серьезную проблему. Учитывая прямую связь миастении с патологическими изменениями ВЖ, выявление миастенических расстройств должно служить косвенным признаком наличия изменений тимуса и являться показаниями к тщательному обследованию органов средостения.

Несмотря на широкое применение различных специальных методов диагностики, ошибки в выявлении новообразований ВЖ превышают 10-20%, что в свою очередь снижает возможности своевременного хирургического лечения. Вопросы диагностики характера поражения вилочковой железы весьма актуальны. Если при опухолевом поражении тимуса показания к операции приближаются практически к абсолютным и выполняются по онкологическим показаниям, то при неопухолевом поражении определенной группе пациентов операция не показана или целесообразна консервативная терапия.

Поражения вилочковой железы разнообразны по своему составу. У больных с миастенией наиболее часто встречается лимфоидная гиперплазия тимуса или тимома.

Тимомы относятся к наиболее частым новообразованиям средостения. Они одинаково часто встречаются у мужчин и женщин, составляют

3–7 % онкологических заболеваний и 10–25 % первичных новообразований средостения. Возраст заболевших в основном от 40 до 60 лет. В 65–70 % наблюдений тимома инкапсулирована, у 30–35 % больных отмечается инвазивный рост, причем наиболее характерно прорастание опухоли в прилежащую плевру или перикард. Отдаленные метастазы встречаются менее чем в 5 % наблюдений.

Разделение тимом на доброкачественные и злокачественные в определенной степени условно, а гистологическая характеристика для этого нередко является недостаточной. Ряд авторов считают, что отличия между доброкачественными и злокачественными тимомами не столько

морфологические, сколько клинические, и предлагают тимомы называть не злокачественными, а «инвазивными» или «метастазирующими».

Основным признаком злокачественной тимомы, кроме метастазирования, является наличие инвазии в органы и ткани грудной полости, т.е. выход за пределы капсулы опухоли. При отсутствии инфильтративного роста тимому следует считать доброкачественной, что, однако, не исключает возможности рецидивов опухоли. Опухоли с выраженной атипией эпителиальных клеток и инвазивным ростом расцениваются как рак вилочковой железы.

К настоящему времени принята классификация тимом, предложенная экспертами ВОЗ, под редакцией J. Rosai в 1999 г. и модифицированная

в 2004 г. В ней выделяют следующие типы тимом:

Тип А – веретеноклеточная; медуллярная;

Тип В1 – богатая лимфоцитами; лимфоцитарная; преимущественно кортикальная; органоидная;

Тип В2 – кортикальная;

Тип В3 – эпителиальная; атипичная; сквамоидная; высокодифференцированный рак тимуса;

Тимомы типа А (медуллярноклеточные, темноклеточные или веретеноклеточные) составляют не более 5 % всех тимом, расцениваются как

доброкачественные и, за редким исключением гормонально-неактивные.

Тимомы типа АВ (смешанные, медуллярно- или темноклеточные с умеренным количеством лимфоцитов) составляют около 10 % тимом,

чаще доброкачественные и гормональнонеактивные. По клиническим проявлениям они неотличимы от тимом типа А.

Тимомы типа В (В1, В2, В3) составляют до 70–80 % тимом и представляют наиболее неоднородную группу, особенно в плане прогноза. Мультицентричный рост наблюдается у 20–30 %, а инвазивный – у 50 % больных. Для них характерны сдавление и прорастание органов средостения, паранеопластические аутоиммунные заболевания.

Рак тимуса – редкая опухоль (менее 5 % новообразований тимуса), отличается быстрым инвазивным характером роста и ранним проявлением имплантационных (по плевре и перикарду), лимфо- и гематогенных (в легких, печени, костях, реже в надпочечниках, головном мозгу) метастазов.

Для уточнения показаний к тимэктомии исключительно важное значение имеет лучевые методы исследования, позволяющие установить характер эволюции вилочковой железы (инволюция, гиперплазия, опухоль).

Первое обстоятельное описание рентгенологической картины новообразований вилочковой железы принадлежит Lenk (1929). Изучение основывалось на данных рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной клетки. Отсутствие современных методов исследования было основной причиной того, что картина представленная этим известным ученым затем приведенная во многих отечественных и зарубежных руководствах, оказалась неточной. Количество ошибок при диагностике новообразований вилочковой железы в 50-е годы достигало 40%, в 60-е – 30%, в 70-е – 25%.

В дальнейшем предпринимались многочисленные попытки улучшить рентгенологическую диагностику заболеваний вилочковой железы. Большой вклад в улучшение визуализации вилочковой железы внесли методики пневмомедиастинографии, пневмомедиастинотомографии, ангиографические исследования сосудов средостения, в том числе, селективная флебография тимуса. Однако, уверенная диагностика структурных изменений вилочковой железы, стала возможна только с появлением цифровых компьютерных технологий. Из рентгенологических методов к ним относится мультиспиральная компьютерная томография.

Компьютерная томография

Изучение отечественных и зарубежных работ, посвященных методам диагностики генерализованной миастении, позволяют заключить, что установление диагноза “миастения” требует безотлагательного исследования состояния ВЖ особенно у больных в возрасте старше 30 лет. Следует уделять особое внимание тщательному радиологическому обследованию переднего средостения у пациентов с началом генерализованной миастении (ГМ) после 40–45 лет, поскольку именно у таких больных сочетание миастении и тимомы отмечается наиболее часто (40–70%).

Патологические изменения в ВЖ, согласно данным литературы, при миастении наблюдают у 90–100% больных.Анализ литературы не оставляет сомнений, что МСКТ является необходимым и часто достаточным

методом для исследования области ВЖ. А с учетом преимущественно бессимптомного течения тимом, лучевые методы играют ведущую роль в их обнаружении. При этом, по мнению ряда авторов, тимомы являются наиболее частыми образованиями средостения, диагностированными на начальной стадии при помощи МСКТ.

Высказывается мнение, что присоединение ГМ у больных с тимомами в некоторой степени благоприятствует успешному и своевременному лечению опухолевого процесса благодаря более раннему радиологическому исследованию переднего средостения. Более того, в ряде работ показано, что наличие ГМ является независимым прогностическим фактором, обусловливающим более благоприятный исход у пациентов с тимомой.

Известно, что с периода полового созревания до, приблизительно, 25-летнего возраста, ВЖ выглядит как четко очерченная треугольная или двудольчатая структура, окруженная медиастинальной жировой клетчаткой.

В типичных случаях ее границы плоские или слегка вогнутые по бокам. Границы также могут быть выпуклыми, что более характерно для

детского возраста. После 25 лет ВЖ при КТ средостения визуализируется в виде мягкотканных островков на фоне наличия выраженной жировой клетчатки. Скорость и степень инволюции железы варьируют у разных людей, поэтому тимус может определяться как отдельная структура до 40 лет. Информативность метода КТ в определении объемных образований ВЖ может снижаться за счет существенных изменений, которые развиваются в ткани тимуса с возрастом и значительных вариаций в размерах и весе ВЖ, в частности, у людей в возрасте 25–40 лет, когда железа может быть выражена и затрудняет диагностику тимом. В то же время у больных старше 50 лет обнаружить тимому легче, поскольку железа замещена жировой тканью. Однако ошибки при интерпретации данных КТ случаются во всех возрастных категориях. Гиперплазия ВЖ часто присутствует у пациентов моложе 25 лет, но из за высокой плотности паренхимы может быть скрытой. Изучение вариантов строения вилочковой железы на компьютерно-томографических изображениях позволяет уверенно диагностировать патологические процессы в ней.

Нормальная КТ-анатомия вилочковой железы

Тимус расположен в верхней части грудной клетки, непосредственно за грудиной (верхний отдел переднего средостения). Спереди к нему прилежит рукоятка и тело грудины до уровня IV реберного хряща; сзади — верхняя часть перикарда, покрывающего начальные отделы аорты и легочного ствола, дуга аорты, левая плечеголовная вена; с боков — медиастинальная плевра.

Считается, что наиболее часто тимус на аксиальных срезах ри компьютерной томографии имеет треугольную или двудольчатую форму.

Наиболее важным размером является толщина доли. У пациентов до 20 лет она не должна превышать 1,8-2,0см, старше 20 лет – толщина доли не более 13мм.

При визуализации тимуса на компьютерных томограммах анализируют структуру ткани железы с помощью денситометрических измерений.

При проведении компьютерной томографии оценивают наличие вилочковой железы и положение в средостении: уровень и отношение к срединной линии, ее форму, линейные размеры, однородность структуры, четкость контуров, измеряют плотность нативно, а также в артериальную, венозную и отсроченную стадии. Аксиальные изображения КТ и комбинированные мультиплоскостные реконструкции могут быть использованы, чтобы идентифицировать инвазию опухоли в крупные кровеносные сосуды, перикард и легочную ткань. Если, опухоль имеет гладкие, четкие границы, однородную плотность, отсутствуют некрозы или кистозные изменения, видна жировая прослойка между опухолью и смежными структурами новообразование можно считать неинвазивным. Если, опухолевое новообразование имеет дольчатую или неправильную форму, нечеткие контуры, неоднородное усиление после внутривенного контрастирования, явное прорастание перикарда, легочной ткани, грудной стенки такую опухоль необходимо считать инвазивной.

При гиперплазии вилочковой железы форма железы не изменена, может быть двудольчатой или состоять из отдельных участков тимической ткани. Контур тимуса выпуклый, увеличена толщина. После контрастного усиления в отсроченную фазу отчетливо видна однородно накапливающая контраст гиперплазированная ткань тимуса.

Дифференциальная диагностика между гиперплазией и тимомой (рис.3-7) небольших размеров заключается в выявлении новообразования, локально выходящего за контур железы накапливающего контрастное вещество в разные фазы контрастирования отлично от неопухолевой ткани вилочковой железы.

Магнитно-резонансная томография в диагностике поражений вилочковой железы

Применение магнитно-резонансной томографии (МРТ) для исследования структур грудной клетки открыло новые перспективы в прижизненной диагностике многих заболеваний.

Пульсация сердца смещает средостение во время получения изображения, что снижает ценность МРТ. Поэтому синхронизация изображения с сердечным циклом улучшает визуализацию сердца и средостения.

Сосудистые структуры средостения хорошо визуализируются на МР-томограммах ввиду того, что сигнал от просвета сосудов практически отсутствует. Вилочковая железа внутри периваскулярного пространства легче выявляется на МР-томограммах, чем при КТ. Форма, размер, интенсивность сигнала зависит от возраста. У детей вилочковая железа имеет промежуточную интенсивность сигнала, равную интенсивности сигнала от мышц или лимфоузлов. У взрослых интенсивность сигнала от вилочковой железы выше вследствие жировой инволюции, хотя она у разных людей варьирует. Размеры железы у пациентов старше 30 лет, выявленные при МРТ, лучше коррелируют с операционными находками, чем выявленные при КТ. Это связано с лучшей визуализацией инволютивных изменений при МРТ. Хотя вилочковая железа обычно располагается кпереди от крупных сосудов, она может располагаться и ретровазально. Определение локализации вилочковой железы важно для выявления связи аберрантной железы с переднемедиастинальной тимусной тканью но идентификации интенсивности сигнала.

Естественной контрастности МР-томограмм как правило достаточно для получения необходимой диагностической информации. В отдельных случаях для повышения чувствительности и специфичности метода необходимо дополнительное контрастирование. Исследование внутренних органов, в том числе средостения, основываются на быстрой диффузии парамагнетиков из сосудистого русла в опухолевом очаге. В некротических очагах, где нет кровотока, усиление не наблюдается.

Получение хорошего изображения на МРТ вилочковой железы затрудняется дыхательными движениями. Современный подход к визуализации вилочковой железы предполагает исследование на задержанном дыхании. Контрастирование лучше позволяет дифференцировать солидную и кистозную опухоли. Это связано с тем, что кистозный компонент может содержать примеси белка и крови, искажающие сигнал как на Т1-зависимых, так и на Т2-зависимых изображениях. Полное отсутствие контрастирования доказывает мягкотканную природу образования.

Вилочковая железа на МР-изображениях

Форма и сигнал от вилочковой железы меняются с возрастом. Максимальный вес приходится на 12-19 лет, а затем начинается инволюция, представляющая собой замещение ее жировой тканью. Этот процесс отражается на МРТ, особенно, Т1-зависимых.

Нормальная ткань вилочковой железы достаточно хорошо узнаваема на стандартных МРТ по характерной форме, размеру и расположению. Критерии нормальной вилочковой железы включают отсутствие округлых мягкотканых образований > 7 мм; отсутствие выпуклого контура железы у лиц старше 19 лет, отсутствие дольчатости, отсутствие утолщения вилочковой железы (должен быть ≤ 1,3 см после возраста 20 лет)

Однако у подростков и в молодом возрасте она очень вариабельна по размерам и форме, кроме того, плотность ее на КТ и сигнал на МРТ могут быть схожими с опухолевыми поражениями, так как вилочковая железа еще полностью не заместилась жировой тканью. Следовательно, в некоторых случаях дифференциальная диагностика нормальной и опухолевой ткани может представлять сложности.

При гиперплазии отмечается повышение сигнала на противофазных изображениях с возвращением к норме после лечения.

Округлые, инкапсулированные и с четкими краями опухоли вилочковой железы обычно доброкачественные (тип А). Злокачественные варианты имеют неровный контур, кистозные и некротические компоненты, кальцинаты, а также сопровождаются лимфоаденопатией.

МР-заключение о наличии опухоли вилочковой железы обычно базируется на локальном увеличении железы, выявлении связи опухоли переднего средостения с железой. Интенсивность сигнала от опухоли чаще выше, чем от нормальной ткани железы. Большинство инкапсулированных опухолей дают гомогенный сигнал как на Т1, так и на Т2-изображениях. Инвазивные опухоли чаще негомогенные на Т2-зависимых изображениях.

Хорошая визуализация сосудов при МРТ с синхронизацией позволяет выявлять нечеткость их контуров при инвазии опухолью. Перикард на ЭКГ-синхронизированных изображениях выглядит как тонкая линия, низкой интенсивности толщиной менее 4 мм. При его инвазии возможно выявление прерывистости этой линии с замещением ее высокоинтенсивной опухолевой массой.

Кисты вилочковой железы обладают низкой интенсивностью сигнала на T1-зависимых изображениях и высокой на Т2-зависимых. Спонтанное кровотечение в кисту приводит к повышению сигнала на Т1-зависимых изображениях в связи с парамагнитным эффектом метгемоглобина.

Тимолипомы на Т1-зависимых изображениях выглядят как массы с высокой интенсивностью сигнала, что является отражением их жировой природы. Линейные полосы низкой интенсивности сигнала представлены резидуальной фиброзной стромой или тканью вилочковой железы, проходящей через тимолипому.

Фибромы вилочковой железы распознаются довольно легко, так как они дают низкую интенсивность сигнала как на Т1-, так и на Т2-зависимых изображениях.

От правильного выбора тех или иных методов исследования в каждом конкретном случае часто зависит успех лучевой диагностики. Поскольку количество этих методов достаточно велико (рентгенодиагностика, КТ, МРТ, УЗИ, ПЭТ-КТ) в практической деятельности необходимо руководствоваться принципом получения максимума информации при использовании минимума диагностических средств. Этот принцип предполагает использование того метода, который дает наибольший диагностический эффект в наиболее короткий срок.

МРТ СПб технически позволяет выполнять МРТ средостения, однако эта задача стоит редко и предпочтение отдается КТ. Исследование средостения при МРТ в СПб мы проводим как исключение, так как методика исследования требует кардиосинхронизации. Использован наш опыт ГМПБ №2, и работы на аппарате с открытым МРТ.