Неполная инволюция тимуса что это

Тимус – что это? Роль тимуса на первому году жизни ребенка

Консультацию педиатра и аллерголога-иммунолога

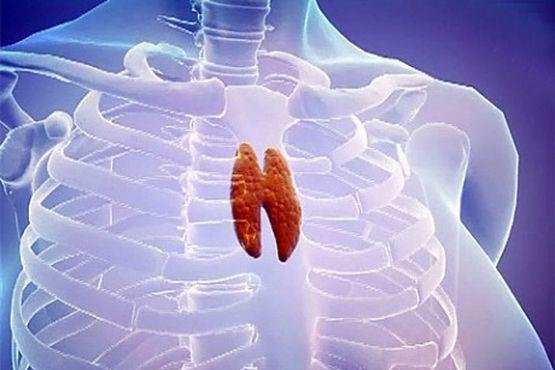

Тимус (вилочковая железа) – важный орган иммунной системы детей. Он расположен в верхнем отделе грудной клетки и состоит из двух долей, соединяющихся в передней части трахеи. Железа растет до наступления половой зрелости, достигая массы 30–40 грамм, затем постепенно уменьшается (обратное развитие).

Она играет доминирующую роль в иммунной, эндокринной системе. Тимус продуцирует тимозин, тимопоэтин, стимулирующие выработку антител, а также производит Т-лимфоциты – белые клетки крови, уничтожающие аномальные клетки с чужеродными антигенами. Другая функция вилочковой железы – предотвращение патологического роста клеток и предупреждение рака. Следует отметить, что тимус играет ведущую роль в иммунитете ребенка до трех лет.

Роль тимуса в жизни ребёнка

До рождения и в детстве тимус ответственен за производство плюс созревание Т-лимфоцитов, защищающих организм от определенных угроз, включая вирусы, бактерии. Тимус является крупнейшим лимфоидным органом у новорожденных, так как активнее других тканей продуцирует лимфоциты. Железа выступает «первой скрипкой» в развитии и улучшении иммунной системы ребенка.

Тимус производит и секретирует тимозин – гормон, необходимый для выработки Т-клеток. После «созревания» в железе они поступают в кровь и мигрируют в лимфоузлы и селезенку, где помогают иммунной системе бороться с болезнью.

В некоторых случаях функции вилочковой железы снижены, что ослабляет иммунную систему, увеличивая склонность к инфекциям и аллергии. Ребенок страдает затяжными ОРВИ, патология легко переходит в хроническую. Недостаток Т-лимфоцитов в организме может привести к иммунодефицитным заболеваниям, характеризующимися сильной потливостью, отечностью и/или болезненностью горла, припухлостью лимфатических узлов, депрессией.

Недоедание и дефицит белка в раннем возрасте обусловливает медленный или ограниченный рост тимуса, «подрывая» тем самым нормальное функционирование лимфоцитов. Вот почему важно сбалансированное питание с достаточным количеством белка.

Доктора данного направления

Патология тимуса

Основные виды патологии тимуса:

Увеличение тимуса у детей

Отклонение в размере тимуса в большую сторону и снижение его функции обозначают термином «синдром увеличенной вилочковой железы» (СУВЖ) у детей. Проблему увеличенного тимуса чаще рассматривают в свете дифференциальной диагностики с плевритом, перикардитом, опухолями средостения, другими патологиями.

Ошибочно считают, что увеличенный тимус у детей грудного или раннего возраста является физиологическим состоянием. Особенности протекания инфекционных заболеваний у маленьких пациентов с СУВЖ заставляют классифицировать синдром, как патологию. Дети с СУВЖ имеют большую вероятность развития дисбаланса нейроэндокринной плюс иммунной систем. Поэтому пациенты с выявленным увеличением тимуса требуют полного обследования и диспансерного наблюдения у эндокринолога, иммунолога.

Симптомы заболевания или нарушения развития вилочкой железы

Для того, что бы вовремя выявить патологию тимуса, родителям стоит обратить внимание на отклонения, имеющие различную степень выраженности, которые могут свидетельствовать о заболевании или нарушении развития вилочковой железы:

При возникновении подозрений на патологию тимуса, врач может назначить дополнительные методы обследования:

Тимическая недостаточность поддается иммунокорекции, которая индивидуально подбирается врачом аллергологом-иммунологом. Стоит обратить внимание, что своевременная диагностика патологии вилочковой железы особенно актуальна на первом году жизни ребенка, когда ребенку начинают проводить вакцинацию.

Для получения подробных консультаций о роли тимуса в жизни ребёнка на первом году жизни обращайтесь к педиатрам медицинских центров «Президент-Мед»

Возрастные перестройки тканевой организации тимуса позвоночных

Осуществлено сравнительно-морфологическое изучение возрастных изменений тканевой организации тимуса позвоночных животных, относящихся к разным систематическим группам. У большинства позвоночных, независимо от таксономической принадлежности, по мере развития явлений, связанных с возрастной инволюцией, эффективно срабатывают механизмы поддержания иммунологического гомеостаза. Об этом свидетельствует ряд общих тенденций: увеличение количества волокнистой соединительной ткани, снижение корково-мозгового индекса и способность поддерживать процентный показатель лимфоидной ткани на стабильно высоком уровне. Данные, полученные на примере норки американской (клеточное содержание) и человека, указывают на то, что по мере старения, организм, находящийся под воздействием факторов антропогенной среды, очень быстро утрачивает возможности поддерживать гомеостаз лимфоцитопоэтической функции на должном уровне. Это обстоятельство определяет повышенные темпы деградации лимфоидного компонента тимуса данных видов позвоночных, в сравнении с представителями природной среды обитания. Данные, полученные в процессе сравнительно морфологического исследования тимуса позвоночных, актуальны для ряда отраслей фундаментальной и прикладной биологии и медицины.

Жизнеспособность организма во многом зависит от состояния иммунной защиты. Являясь первичным лимфоидным органом, тимус находятся в центре функциональных систем, связанных с формированием и управлением иммунными реакциями. Тесная связь с красным костным мозгом, участие в формировании клеточного и гуморального иммунитета, активные гормональные явления в тканях тимуса приводят к повышенной чувствительности данного органа к широкому спектру внешних и внутренних воздействий. По этой причине тимус представляет собой орган-индикатор, морфологическое состояние которого надежно отражает главные характеристики иммунного статуса организма, свидетельствует о состоянии здоровья и указывает на степень оптимальности условий жизни. Как показывают результаты исследований, при тех или иных воздействиях на организм, в тимусе особенно динамично изменяются количественные и качественные показатели, характеризующие состояние соединительно-тканного и лимфоидного компонентов. Именно поэтому состояние данных тканевых компонентов тимуса позволяет быстро и качественно оценивать степень функциональной активности органа, а также определять масштабы возрастных перестроек и наличие патологий. К настоящему моменту научное сообщество достаточно далеко продвинулось в изучении морфофункциональных характеристик тимуса позвоночных животных и человека. Изучены главные показатели тканевой организации тимуса у различных представителей типа хордовые, начиная с круглоротых и рыб, заканчивая теплокровными позвоночными. Однако разнонаправленность целей, задач, методических подходов в изучении тимуса животных, отсутствие единого плана сравнения результатов исследований, наталкивают на простой и вполне очевидный вывод о сходстве тканевого строения тимуса, а также сходстве характеристик возрастной инволюции данного органа у всех позвоночных. На наш взгляд данный вывод не вполне объективен, поскольку животные, находящиеся на разных ступенях эволюционной лестницы, располагают отличающимися характеристиками иммунной и эндокринной систем. Дефицит сравнительно-морфологических исследований тимуса является главной причиной отсутствия более точных сведений о степени сходств и различий микроморфологического строения этого органа у представителей разных систематических и возрастных групп позвоночных.

В нашем исследовании проведено сравнительно-морфологическое изучение основных характеристик соединительной и лимфоидной ткани тимуса в ряду позвоночных животных с учетом возрастных изменений. Исследование тимуса проводили на примере 14-ти видов позвоночных животных, относящихся к четырем классам, отличающихся уровнем организации: класс Земноводные (Amphibia), класс Пресмыкающиеся (Reptilia), класс Птицы (Aves), класс Млекопитающие (Mammalia). Исследование проводили на примере неполовозрелых особей и особей II периода зрелого возраста.

Полученные результаты показали, что у всех позвоночных животных, независимо от уровня организации возрастные изменения тимуса подчиняются общеизвестным закономерностям: с возрастом наблюдается уменьшение площади коркового вещества тимуса, что связано со снижением лимфоцитопоэза в красном костном мозге и снижением интенсивности формирования зрелых тимоцитов тимусе (Заглавная иллюстрация).

Впервые выявлено, что у позвоночных животных имеются отличия в характере границ коркового вещества тимуса с его мозговым веществом и субкапсулярной зоной. Причиной тому отличающиеся характеристики взаимодействия красного косного мозга и тимуса. В основе такого взаимодействия лежат гормональные взаимовлияния, настройка и совершенствование которых заняла достаточно продолжительный период времени в филогенезе, и окончательно сформировалась только у теплокровных позвоночных. Жизнеспособность представителей различных таксономических групп позвоночных наглядно иллюстрирует тот факт, что любой из них способен поддерживать параметры гомеостатической регуляции на достаточном уровне. Однако представители разных классов типа Chordata отличаются, порой существенно, по уровню морфофункциональной организации. Несомненно, в этих условиях достижение одного и того же конечного результата (гомеостаз) возможно благодаря некоторому расхождению механизмов частного характера, что и приводит к наблюдаемым нами отличиям морфологической картины.

В литературе имеются работы, указывающие на высокую энергетическую «стоимость» иммунитета. Повышенная энергоемкость иммунных реакций приводит к расхождению в масштабах возрастной трансформации корково-мозгового индекса у разных представителей сравнительно морфологического ряда. Соответственно наиболее сильное возрастное снижение доли коркового вещества наблюдается в тимусе птиц, использующих наиболее затратный способ передвижения, и землероек, отличающихся максимальными, среди всех позвоночных, темпами энергетического обмена веществ.

Известно, что у человека, а также у животных лабораторного назначения характерно ускоренное сокращение лимфоидной составляющей в тимусе с возрастом. Полученные результаты указывают на то, что у животных, обитающих в природной среде, активность процессов, направленных на формирование иммунокомпетентных Т-лимфоцитов в тимусе, сохраняется на протяжении более длительного промежутка времени. Об этом свидетельствует повышенный процент лимфоидной ткани в тимусе, как у неполовозрелых, так и у половозрелых особей.

Минимальное снижение процентного содержания лимфоидного компонента в тимусе с возрастом у животных природных популяций свидетельствует о том, что условия природной среды, к которым данные виды организмов адаптировались на протяжении значительного срока, способствуют более длительному сохранению активности процессов, связанных с формированием Т-лимфоцитов в тимусе. Однако в условиях клеточного содержания (норка американская) функциональный дисбаланс, возникающий в рамках нейроиммунноэндокринной системы, приводит к более масштабному возрастному сокращению процентного содержания лимфоидной ткани в тимусе, что во многом связано с гормональными перестройками и запуском процессов жирового перерождения.

Возрастное снижение активности иммунитета сопровождается увеличением количества соединительной ткани в органах лимфоидной системы. Тимус не является исключением из этого правила. Однако полученные нами данные свидетельствуют о зависимости развития соединительной ткани от размеров органа и организма в целом. При этом обращает на себя внимание факт отсутствия влияния уровня организации на эту тканевую характеристику тимуса.

Таким образом, по мере совершенствования морфофункциональной организации позвоночных животных темпы становления центральных органов лимфоидной системы были не одинаковыми. Функциональная активность и стабильность работы красного костного мозга развивалась опережающими темпами, по сравнению с функциональной активностью эпителиальных клеток коры тимуса, обеспечивающих формирование зрелых Т-лимфоцитов. Возрастная инволюция тимуса, как глобальное явление, имеет место у всех позвоночных изученного ряда, и сопровождается сходными тенденциями изменения морфологии органа. Однако конкретные количественные характеристики тканевой перестройки тимуса отличаются в зависимости от особенностей биологии представителя, что отражается в особенностях гистологической структуры тимуса.

Что нужно знать о патологии тимуса

Внутренний секрет

Вилочковая железа — источник популяции тимусзависимых лимфоцитов (Т-лимфоцитов), которые отвечают за распознавание антигенов, регуляцию и другие функции иммунного ответа. Именно в тимусе происходит их клонирование и дифференцировка. Для обеспечения защиты созревающих Т-лимфоцитов от воздействия разнообразных антигенов даже существует гемато-тимусный барьер.

Еще одной особенностью вилочковой железы является ее «недолговечность» — с пубертатного периода начинается инволюция, и у взрослых практически вся железистая ткань заменяется жировой.

Значимость этой железы трудно переоценить. При ее недоразвитии происходит снижение клеточного и гуморального иммунитета, в следствие чего возникают септические осложнения в первую очередь вирусной и грибковой природы. В детском возрасте возможно и увеличение вилочковой железы (тимомегалия), которое часто сопровождается экссудативно-катаральным диатезом, тяжелым и длительным течением бронхолегочных заболеваний. Правда, следует учитывать возможность частого физиологического увеличения вилочковой железы на первом году жизни, которое может наблюдаться почти у половины детей.

Отдельно стоят болезни тимуса у взрослых. В большинстве случаев речь идет о различных опухолях вилочковой железы, которые носят общее название — тимомы. Они являются наиболее частыми новообразованиями средостения (комплекс органов, расположенных между правой и левой плевральными полостями), хотя и составляют менее 1 % всех онкологических заболеваний. Чаще всего встречаются доброкачественные образования (65—70 %), но и они могут доставлять большие проблемы больному. Правда, на начальных стадиях и при медленном росте эти опухоли не сопровождаются какими-либо патологическими симптомами, поэтому выявить их можно только случайно, при компьютерной томографии грудной клетки. Однако значительное увеличение объема патологически измененной вилочковой железы приводит к сдавлению и нарушению функции близлежащих органов. Поскольку тимус расположен в средостении, за грудиной, его ближайшими «соседями» являются трахея, пищевод, сердце, аорта, легочная артерия, большая полая вена и нервные волокна.

Характерные симптомы при развитии опухоли тимуса — затруднение дыхания и глотания, кашель, отеки и цианоз верхней части туловища и лица, боль за грудиной, шум и тяжесть в голове, возможен сбой сердечного ритма. Нарушение работы тимуса, которое возможно даже при доброкачественном течении опухоли, часто приводит к развитию миастении — нарушению функции мускулатуры тела. Это нервно-мышечная патология, которая имеет аутоиммунную природу и сопровождается быстрой слабостью и утомляемостью в первую очередь скелетных мышц. Больному человеку трудно встать со стула, подняться по лестнице, руки становятся «ватными». Усталость нарастает к вечеру: нарушается речь, опускаются веки, появляется двоение в глазах, сложно сфокусировать взгляд. При выраженной симптоматике нарушается процесс жевания и глотания, изменяется голос (становится гнусавым). Характерна связь физической нагрузки одних групп мышц с нарушением других функций мышечной системы. Так, после некоторого усилия слабость ощущается не только в мышцах, которые были задействованы, но и во всех остальных. Для злокачественных опухолей, особенно на поздних стадиях, характерны отдаленные метастазы и нарастающая интоксикация.

Лечение болезни комплексное, после хирургической операции назначается лучевая и химиотерапия. Оперативные вмешательства в настоящее время могут в ряде случаев проводиться эндоскопически (торакоскопия), что позволяет значительно сократить послеоперационный период. Современные методы лечения позволяют вернуть здоровье в 60—90 % случаев в зависимости от степени развития патологии.

Самый загадочный орган иммунной системы

Вплоть до средних веков одним из претендентов на роль телесного вместилища души считался тимус. В наши дни самой удивительной особенностью этого органа называют его склонность к раннему старению и полной деградации с возрастом. Почему так происходит? Если взрослые могут обходиться без этой железы, то зачем она нужна детям?

Вилочковая железа

Тимус относится к центральным элементам иммунной системы. Свое название железа получила в честь душистого растения чебрец (Thymus), из клеток которой было выделено азотистое основание тимин, входящее в состав ДНК. Это небольшой орган розовато-серого цвета, мягкой консистенции, расположенный в центральной части грудной клетки. Он покрыт капсулой из плотной соединительной ткани, от которой в глубину отходят перемычки, делящие его на дольки. Верхние, более узкие, концы долей выходят за пределы грудной полости, иногда достигая щитовидной железы. Доли тимуса напоминают двузубую вилочку, что и дало название этому органу — «вилочковая железа».

Если тимус недостаточно развит, как, например, при таком генетическом заболевании, как синдром ДиДжорджи, то у детей развивается врожденный иммунодефицит. Болезнь приводит к уменьшению количества Т-лимфоцитов в крови и проявляется повышенной чувствительностью к вирусным, грибковым и некоторым бактериальным инфекциям. Иногда в зрелом возрасте наблюдается особое нарушение иммунологических процессов, связанное с патологией тимуса и других лимфоидных органов, что может быть причиной внезапной смерти от наркоза во время операции.

Его задача — обнаружить клетки, которые в силу различных повреждений превратились в чужеродные, например, под воздействием вируса

Клетки-няньки и школа для лимфоцитов

В отличие от костного мозга, который дает начало практически всем клеткам иммунной системы (эритроцитам, тромбоцитам, гранулоцитам, моноцитам, лимфоцитам), тимус «специализируется» на продукции исключительно Т-лимфоцитов. Буква Т в названии указывает

Часовые клеточного иммунитета

На внешней оболочке Т-лимфоцитов находятся белки, распознающие специфичные молекулы тканевой совместимости данного организма. Т-лимфоцит похож на часового, который охраняет организм от чужаков, спрашивая «пароль» у каждой клетки, встречающейся на его пути. Его задача — обнаружить клетки, которые в силу различных повреждений превратились в чужеродные, например, под воздействием вируса. Если клетка выглядит подозрительно, то она незамедлительно подлежит разрушению. Для выполнения этой функции Т-лимфоциты должны быть способны распознать собственные антигены тканевой совместимости, специфичные для каждого организма. При этом Т-лимфоциты не должны реагировать на аутоантигенные пептиды, связанные с собственными антигенами тканевой совместимости. Из широчайшего спектра вариантов антигенов тканевой совместимости лишь немногие экспрессированы на клетках данного индивида и нуждаются в распознавании Т-лимфоцитами. Именно поэтому селекция тимоцитов сопровождается большими энергетическими затратами и 95% гибелью. Зато зрелые периферические Т-лимфоциты живут долго и способны отвечать клональной экспансией в случае встречи со специфическим чужеродным антигеном.

Размеры тимуса являются максимальными в детском возрасте, но после начала полового созревания этот орган подвергается значительной атрофии и инволюции

Инволюция тимуса

Размеры тимуса являются максимальными в детском возрасте, но после начала полового созревания этот орган подвергается значительной атрофии и инволюции. У новорожденного тимус уже полностью развит и в течение первого года жизни достигает максимальных размеров — 25 см3: его длина составляет 5 см, ширина — 4 см, толщина — 6 мм. У 6-месячного ребенка масса тимуса достигает от 12 до 20 г, что составляет 0,5% массы тела. Сложная структура и напряженное функционирование железы сохраняются в течение первых 2–3 лет жизни. Самая высокая продукция Т-лимфоцитов происходит до 2 лет, а затем быстро уменьшается. Тимус продолжает расти до наступления половой зрелости, достигая максимального размера (длина до 7,5–16 м) и массы (35–40 г), а после 14–15 лет начинается процесс инволюции. К 20 годам половина функционирующей ткани тимуса замещается жировой тканью и у 25-летних масса железы уменьшается до 25 г с сохранением ее общих очертаний. В течение первых 50 лет жизни ежегодно теряется по 3% истинно тимической ткани. К 50–60 годам инволюция тимуса завершается, его масса составляет менее 15 г, а к 70–75 — около 6 г. Атрофии подвергаются главным образом латеральные участки железы и отчасти нижние, так что железа у взрослого человека принимает более удлиненную форму. По мере инволюции тимус утрачивает былой цвет и за счет увеличения в нем доли стромы и жировых клеток становится более желтым. Вместе с деградацией органа значительно уменьшается и почти полностью прекращается выработка Т-лимфоцитов, с чем отчасти связывают снижение иммунитета у лиц пожилого возраста.

Почему тимус деградирует?

Из всех органов иммунной системы только для тимуса характерна возрастная инволюция. Однако следует отметить, что количество Т-лимфоцитов долгое время сохраняется на достаточном уровне. Дело в том, что значительную часть популяции Т-лимфоцитов составляют долгоживущие клетки, которые не нуждаются в постоянном обновлении. Более того, зрелые Т-лимфоциты подвергаются так называемой колониальной экспансии, то есть избирательной пролиферации при встрече со своим антигеном, за счет чего их численность увеличивается, поэтому количество Т-клеток может поддерживаться во взрослом организме и при отсутствии тимуса. Кроме того, иммунная система располагает некоторыми компенсаторными возможностями для замещения отдельных функций недостающих Т-лимфоцитов. Да и в целом необходимость в генерации новых Т-лимфоцитов с возрастом снижается. Первичные контакты с инфекционными агентами происходят в основном в первые годы жизни, а в дальнейшем встреча с новыми патогенами случается не так часто, поэтому энергозатраты на содержание тимуса становятся нецелесообразными. К тому же постоянная активность тимуса с возрастом чревата развитием стрессовой гиперчувствительности иммунной системы, имеющей патологические последствия.

Тимусзависимая старость

Как видим, возрастная инволюция тимуса не вызывает катастрофического снижения иммунитета. Однако встреча с вирусами кори или ветрянки приводит к более тяжелым осложнениям у взрослых по сравнению с детьми, у которых тимус функционирует в полную силу. Не зря именно в течение первых трех лет жизни, то есть в период «расцвета» тимуса, врачи стараются вакцинировать ребенка против всех наиболее опасных и частых инфекционных заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори. В этом возрасте иммунная система организма, как правило, отвечает на введение вакцины выработкой активного иммунитета, в частности путем формирования клонов долгоживущих Т-клеток. Благодаря этому впоследствии при встрече с болезнетворным микроорганизмом включается сигнал колониальной экспансии, активирующий Т-лимфоциты. Несмотря на это, предполагают, что возрастное ослабление иммунной системы, проявляющееся в виде слабой устойчивости к инфекциям, невосприимчивости к вакцинам и аутоиммунным заболеваниям, обусловлено прежде всего старением тимуса. Ведь разнообразные инфекции атакуют человека на протяжении всей его жизни, и «запастись» специфичными иммунными клетками на все случаи практически невозможно, да и запас Т-лимфоцитов постепенно исчерпывается.

Из всех органов иммунной системы только для тимуса характерна возрастная инволюция. Однако следует отметить, что количество Т-лимфоцитов долгое время сохраняется на достаточном уровне

Можно ли «омолодить» тимус?

Фактически тимус начинает деградировать с первых лет жизни, однако это становится заметно в период полового созревания. Закономерно, что инволюция тимуса напрямую связана с влиянием половых гормонов. Отмечено, что инволюцию тимуса способны замедлить пептиды шишковидной железы. Аналогичным образом действует ее гормон мелатонин, способный даже вызывать «омоложение» органа. Поскольку с возрастом ткань тимуса заменяется жировыми клетками, логично, что тимус довольно хорошо восстанавливается при соблюдении низкокалорийной диеты. Способствует этому, скорее всего, «гормон голода» — грелин, правда, у него есть побочный эффект в виде ослабления сексуальной мотивации. У людей старше 70 лет отмечен более разнообразны набор Т-клеточных рецепторов по сравнению с теми, которые еще не преодолели 70-летний рубеж. Удивительно, что продукция Т-лимфоцитов тимусом, пусть и в небольшом количестве, сохраняется даже у людей 100-летнего возраста. При этом у долгожителей менее выражены популяции клеток-клонов — то есть клеток, произошедших от одного активированного Т-лимфоцита. Возможно, именно эти особенности иммунитета позволяют долгожителям лучше противостоять инфекциям и быть более здоровыми. При этом возникает «тимусная селекция», в результате которой люди со сниженным иммунитетом реже становятся долгожителями.

Теперь понятно, почему тимус деградирует с возрастом. Во-первых, производство каждого Т-лимфоцита является слишком энергозатратным процессом. Во-вторых, клетки, прошедшие все этапы созревания, дифференцировки и отбора, могут жить долго и в случае необходимости размножаться клонированием. В-третьих, специфичные наборы клеточных рецепторов практически на все случаи чужеродных антигенов способны сформироваться в течение первого десятилетия жизни, а затем шанс столкнуться с новым инфекционным агентом значительно уменьшается. В-четвертых, подвергать организм иммунологическому стрессу без острой на то необходимости не только нецелесообразно, но и крайне опасно

Татьяна Кривомаз, канд. биол. наук

Список литературы находится в редакции